共同促进两岸大学教师专业发展

2015-06-01张耀荣

张耀荣

第九届海峡两岸(粤台)高等教育论坛,受广东省教育厅委托,继续由广东省高等教育学会与台湾高等教育学会、东莞台商育苗教育基金会联合主办,台湾佛光大学承办,台湾公立大学校院协会、台湾私立大学校院协进会、台湾公立科技大学校院协会、台湾私立科技大学校院协进会、台湾教育大学系统、东莞台商子弟学校协办。

一、论坛主题:大学教师专业发展与两岸教师培养合作

2014年4月18日,第九届海峡两岸(粤台)高等教育论坛在台湾佛光大学举行。广东省教育厅副厅长魏中林率领的高校领导和专家共46人参加论坛,台湾高校代表近百人参加,双方共提交38篇论文。

本届论坛的主题是“高校教师专业发展与两岸教师合作培养模式多样化”。魏中林、台湾教育部门负责人陈德华、东莞台商育苗教育基金会和东莞台商子弟学校董事长叶宏灯、佛光大学校长杨朝祥、台湾教育大学系统总校长吴清基分别在开幕式上致词。魏中林以《广东高教大众化进程中的高校教师队伍建设》、陈德华以《当前台湾高等教育发展的重要课题》、吴清基以《满心欢喜为教育》分别做了专题报告。粤台双方共有16位专家做了发言。

从2005年起,我们共同创办的海峡两岸(粤台)高等教育论坛已经成为学术交流与合作的品牌。2012年,双方共同成立“粤台职业教育合作联盟”,2013年签署了实施协议,旨在促进两地职业教育发展。在此框架下,双方开展合作一系列培训项目,2012年10月至今已派出6期271人次,包括幼儿园、中职、高职的教师和管理人员,校际之间的合作更为广泛。

论坛之后,广东代表到佛光大学、南台科技大学、朝阳科技大学、弘光科技大学、龙华科技大学交流,实地考察台湾科技大学的办学模式、科技研发、产学合作的情况。

二、两岸(粤台)高教改革发展的共同特点和趋势

2013年,广东省常住人口10560万人,大概是台湾人口的4.6倍。广东普通高校比台湾少25所,在校生比台湾多45万人。本科学校,广东占42%,台湾占91%;职业学校或技职学校,广东占58%,且都是专科,台湾占56%,其中84%是本科;民办或私立高校,广东占36%,台湾占67%。数据对比见表1。

从高等教育发展来看,两岸(粤台)都进入快速发展期,台湾实现了从精英教育到大众化教育再到普及化教育,大陆实现了从精英教育突进到大众化教育中期阶段。1980年,台湾高教毛入学率就达到15%,进入高教大众化起始阶段;1990年达到34.13%,进入高教大众化中期阶段;1996年达到50%,进入普及化阶段;2007年达到96.28%,进入“全录时代”。相较之下,2002年,大陆包括广东高教毛入学率才达到15%。2013年,大陆高教毛入学率34.5%,比台湾晚了23年;广东高教毛入学率30.5%,比台湾起码要晚25年。粤台高教发展既呈现不同特点,也有相似之处。

魏中林总结了广东高教大众化的五个特点。一是发展速度快。高教毛入学率从10%到20%,广东仅用了5年,不仅快于韩国、泰国(6年),德国(9年),更快于日本、古巴(10年),美国、菲律宾(20年)。[1]二是发展规模大。普通高校138所,居全国第2位;普通本专科招生数居全国第1位,普通本专科在校生居全国第3位(2012年)。三是办学体制多元化。广东最早形成了中央、省、市三级办学体制。中央部属高校4所;省政府办学59所;全省21各地级以上市政府即中心城市办学25所;民办高校50所(本专科在校生占53万人,占全省31%);有4所国家“211工程”高校(其中“985工程”2所)。多形式的国际合作、粤港澳合作办学逐步发展起来。四是与区域经济发展逐步融合。高校积极主动介入地方经济发展,在珠三角建立了5个大学园区(城),即广州大学城、深圳大学城、珠海大学园区、佛山大学园区和东莞大学园区,逐步与当地产业融合。在珠三角9个地级以上市分别建立了职业教育基地,逐步实现与当地产业对接。五是办学水平逐步提高。加强高校重点学科、重点平台、重大科研项目组织建设和重点人才培养工作,成效逐步显现。广东高校一级学科博士点(139个)、国家重点实验室(10个)、国家工程研究中心(10个)、教育部人文社科重点研究基地(10个),数量排位分别居全国第6、7、5、4位。有35个学科领域进入ESI国际排名前1%。

魏中林提出,应把教师队伍建设作为提高教育质量和办学水平的战略重点。一是确立教师在教育改革发展中的基础性地位。建立健全学术委员会,完善教职工代表大会制度,让广大教师参与学校的顶层设计、制度建设、改革决策;帮助教师提高民主参与能力和专业能力,建立入职阶段、胜任阶段、成熟阶段的发展标准,并提供相应的入职教育和在职培训的机会,以便教师做好职业生涯规划设计。二是优化教师发展制度环境。建立教授治学的制度和规范,发挥教授在教育教学过程中的主导作用,在学术领域内对学术问题进行钻研的作用,参与决策并在教学、人才培养和学术研究等学术事务方面行使学术权力;提升教授的治学能力,完善教授聘任和考核评价制度。三是促进教师专业发展。高校教师专业标准应该在中小学教师专业发展三个维度“专业理念与师德、专业知识、专业能力”基础上,再增加至少三个维度,即“人文品质、研究水平、组织领导”;推动各高校培养一批教学和学术水平高、管理决策能力强、具有独立的学术人格、富有合作包容精神的教师队伍。四是引进高层次人才。实施高层次人才引进工程,重点引进一批具有国际视野和国际竞争力的学科带头人和学术骨干;实施教师境外研修计划或学术交流计划。探索在发达国家和地区的高水平大学设立教师境外培训基地。鼓励和支持高校主动承担国际人才培养和科技合作项目。[2]

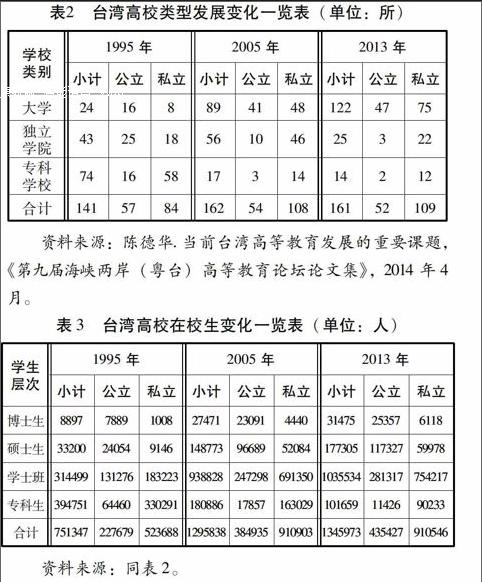

陈德华认为,进入21世纪的知识与创新经济时代,优质教育所提供的人力资源将成为未来国家或地区竞争优势的关键。他通过回顾台湾过去近20年高等教育发展的历程加以阐述,台湾从1995年到2013年,高校从57所增加到161所;在校生从75.13万人发展到134.60万人;净在学率(18-21岁)从27.79%提高到69.90%,2005年为53.20%。发展具体数据见表2、表3。

经历了高速增长之后,陈德华认为,必须进行改革,其中有四大课题需要研究,即大学治理、技职再造、高教国际化、高教分流。

(1)大学治理。重点是高教制度松绑,从人事、经费、经营、人才、教学五个方面共进行46项改革。人事方面,如教师资格审查由学校自行办理;经费方面,如放宽校务基金自筹范围和用途;经营方面,如强化大学与产业界的合作;人才方面,如专业硕士论文可以实务报告代替;教学方面,如将暑假作为第三学期。

(2)技职再造。重点是3个方面9个策略。制度调整有政策统整、系科调整、务实选才;课程活化有课程弹性、设备更新、实务增能;就业促进有就业接轨、创新创业、证能合一。

(3)高教分流。重点是对高校进行分类,朝研究型、教学型、专业型、社区型规划方向发展。为实现高等教育普及化,有效使用高等教育资源,满足社会多样化需求,高校更需多元发展。高校分类由学校自我定位,发展自身优势和特色,而非外力强制。

(4)高教国际化。重点是成立高等教育创新-自由经济示范区。推动台湾的大学与国际一流大学合作,共颁学位。以台湾的大学为主的模式可以有专业合作、学位班、独立学院、分校或分部;以外国大学为主的模式可以有分校、独立学院。强化大学国际移动能力,提高教师英语授课能力,扩大学生海外学习计划。实施扩大招收境外学生行动计划,2021年在台留学生和进修生占台湾大学在校生的10%。深化与大陆高校合作,强化招生、学历采认。[3]

大陆包括广东的高等教育同样在这四个方面进行深化改革。

(1)积极构建现代大学制度。推进教育管办评分离,致力于创造“政府管教育、学校办教育、社会评教育”新格局,扩大省级政府统筹权和高校办学自主权。广东通过优化教育行政职能体系,清理、压减行政审批事项,初步实现了从“管制型”向“服务型”转变,从管理具体事务向制定规划、制定政策、加强宏观指导、完善发展环境、加强监管转变。2013年,广东分别从招生、学科专业、教育教学、协同创新、对外交流合作、岗位管理、人才队伍建设、教育投入、社会资助和民办高校、条件保障、外部环境、宏观指导和监管等12个方面提出进一步落实和扩大办学自主权的意见。如提出“支持高校按教育部相关规定自主设置和调整本专科专业,支持研究生学位授权单位按照国家和省相关规定自主动态调整博士、硕士学位授权点”;“在省学位委员会指导下,由具有学士学位授予权的高校自行审核新增学士学位授予专业”。

(2)建立高校分类体系。国务院明确提出高等学校要实行分类管理,加快建立分类设置、评价、指导、拨款制度。广东加快传统高等教育系统建设,创新办学资源统筹机制,推动中央和国家部委直属高校与重点建设高校进行广泛、持续、深入合作与共建。除中山大学、华南理工大学以外,广东将致力于再推动一批高校进行省部共建,使一部分学科在科技创新能力、高端人才队伍建设等方面形成特色和优势。

(3)加快构建以就业为导向的现代职业教育体系。大力提升现有职业院校办学水平,完善中高职衔接体系;引导一批普通本科高校向应用技术类型高校转型,增强职业教育的包容性和开放性。广东一方面引进德国、英国、澳大利亚和台湾等国家和地区优质的职业教育资源,提升职业教育品质;另一方面,致力于构建从中职到高职、应用型本科再到专业学位研究生的学制体系。全面推进职业教育标准建设,以专业标准和职业教育等级标准改革为突破口,加快建立完善职业教育专业标准、课程标准、评价标准等。

(4)加快高教国际化进程。建立教育国际化创新平台,在合作办学项目、合作办学机构两方面推动高校国际化。2013年广东出台政策对引进世界排名150名以内的国外及港澳台地区高水平大学来粤合作举办独立设置的高校,一次性安排建设补助经费2亿元。

两岸(粤台)高教改革是相互借鉴,还是不谋而合?应该都有。在教育领域,台湾高教进入普及化多年,大陆高教大众化进入中期阶段,都面临如何调整发展模式再上新台阶问题。在经济领域,为增强竞争力,台湾要摆脱经济徘徊发展局面,处理好两岸经贸关系;大陆要跨越中等收入陷阱,实现转型升级。虽然两岸教育发展、经济发展进程不同,但面临的问题有不少是相同的,因此,在同样的领域选择相近的改革重点,体现了一种规律性,其实也体现了世界高教改革的共同趋势。如政府对大学控制并施加影响已成为现代高等教育发展的共同特征。核心问题是政府在多大程度上控制并影响大学,通过什么渠道和方式控制并影响大学?大学在多大程度上享有学术自治及自我管理权?

三、教师专业发展研讨

(一)台湾高校教师专业发展的政策、措施和理论探讨

台湾教育大学张新仁介绍了台湾的大学教师专业发展的政策和措施。2004年12月,台湾教育行政部门制定了《奖励大学教学卓越计划》。2009年3月同时发布《辅助奖励大学教学卓越计划及区域教学资源中心计划实施要点》和《奖励科技大学及技术学院教学卓越计划要点》,主要措施:一是制定教学卓越计划、设立区域教学资源中心。首次提出以改进大学教学为重点的竞争性方案,目的是扭转大学重研究、轻教学的风气,鼓励大学提升教学品质、建立卓越教学大学典范。设立协助技术教学专业成长的专责机构,建立教学与研究支持系统,包括基本教学与研究支持配备、教学助理、教学档案建置、数字教学平台、微型教学教室、全校性教学资源网站、差异性需求之教师增能。建立评估系统和奖励制度,制订教师评鉴办法,根据教师任务进行评鉴,结合教师分流制订弹性评分标准;办理全校性教学评价,依据课程类型设计适用的评鉴项目,形成评价奖励及改善回馈机制。二是建立特殊优秀人才弹性薪资。2010年7月发布《辅助未获发展国际一流大学及顶尖研究中心计划或奖励大学教学卓越计划之大学实施特殊优秀人才弹性薪资申请作业要点》,目的是延揽及留任那些在教学研究、社会服务、经营管理产业实务方面作出卓越贡献或具有特殊发展潜力的优秀人才。三是大学教师多元升等制度。2013年7月发布《辅助大专院校推动教师多元升等制度试办学校计划审查作业要点》,目的是引导教师按照学校人才培养方向、结合自身特点分流并规划职业生涯。四是大学校院课程分流。2013年发布《辅助大专院校推动课程分流计划要点》,目的是划分学术型课程和实务型课程。如学生选择实务型课程,毕业就能投入职场;创新教学型态,强调实务报告、专题研究;硕士论文突破传统框架,改以个案研究的成果发表或创作,并连同以书面报告、技术报告代替。

吴清基提出的论题是“满心欢喜为教育”。他认为,人生有三件事情不能等待:健康、孝顺、教育。教育可成己成人,教育人人需要。他认为:一是教育是人类希望工程,对一个国家或地区来说,教育是最有利的投资。他列举了一组关于台湾在全球创新地位的一组数据(世界经济论坛发布2013年度全球竞争力排名,台湾排第12位)说明教育对台湾发展的作用。二是教育是一种成人之美的工作。教育工作要对学生作有正向价值的引导。学好是学,学坏也是学,只有学好才符合教育规律。三是教育是最具公信力的工作。教师是一股社会清流,能带动社会进步成长。教师精神富贵,好学不厌,好教不倦。四是教育是一种爱心的志业。教育工作有教无类,全面关怀。教育工作助人向善,不求回报。因此,要做一个高附加值的现代教师,慈悲喜舍,热忱奉献;终身学习,修己善人;心怀教育,关心学生;精致教育,讲求绩效。

世新大学肖湘文认为,大学教师的教学盲点表现在,拥有专业领域的学识养成,但欠缺系统性教学技巧的培训;大学教师向来崇尚教学、科研自主,但缺乏与其他教师交流的渠道和机会。肖湘文提出建立“教师专业学习社群”,这个概念是指由一群志同道合的教育工作者组成,为致力于促进学生获得更佳的学习成效而努力不懈地以合作方式共同解决问题。“教师专业学习社群”的特征体现在五个方面:一是共享价值,强调社群的共同愿景和价值,以共同目标凝聚社团向心力;二是协调合作,通过讨论、分享、协作等多种合作方式,帮助教师成长;三是分享实务,透过讨论、分享,建立彼此信任关系,在教学实务中成长;四是省思对话,通过意见交换,将工作中的困难和困惑的地方提出来讨论,让教师进行反思及批判思考,不断克服缺点;五是关注学习,教师成长的最终目的是为了学生成长和发展,关注学生的学习成效是关键特征。

逢甲大学邱创乾、邓钧文认为,教师的优质教学将直接影响学生学习成就,因此,要把“教师优质化与教学精进”作为教学卓越的核心目标。他们提出,教师角色应该从知识传授者转变为学习指导者和学习经验的共同创造者。逢甲大学通过教学资源中心、教学卓越委员会、教学品质保障中心等组织,以系统化、组织化和结构化的体系,共同致力于推动教师教学成长;通过教师精进之愿景、自主、社群、环境、责任等五个核心内容,建立新进教师导入机制、教学专业辅助机制、教学优良的教师遴选机制、教师自我成长机制、教师教学升等即评鉴机制等五项做法,营造学校教学卓越氛围,共同创造优良的教学品质,使学生具备学用合一的关键能力,顺利衔接未来升学或就业。

(二)广东专家学者关于教师专业发展的观点

肇庆学院和飞认为,中外高校教师跨国流动是一种职业流动,也是社会变迁中人口流动的一种表现。高校教师跨国流动具有跨文化交流的互动性、流动的自由与限制并存、教师个体流动的欲求偏好凸显、教授语言与智力引进并重、流动的大学品牌化等特征。高校教师全球跨国流动,超越了国家的边界,推动了教师专业发展。师资、课程和学生的国际化是高等教育国际化的三个基本特征。他提出,应通过完善的流动机制,拓展教师的国际化视野;努力钻研国际化课程,提高教师自身的国际竞争力;借力国际化大环境,谋求专业发展机会;盘活国际资源,使中外教师群体共享教育智慧。他建议,大陆高校教师应多走出国门,促进与国外高校差异资源间的互动,促进国际间的智慧分享,促进资源的融合,促进教师专业发展。

东莞理工学院邹晓平、陈想平、黄彬提出,应根据人才培养目标建立教师岗位职业标准和课程标准,再依据这两个标准从知识、态度、设计、表达、实施、效果六个纬度,设计评价指标、程序规则和激励机制,使教师教学能力评价从学术水平评价为主转变为教学效果评价为主。他们认为,让所有的学生都“懂了”,这样的课在中小学也许是一堂好课,在高校就不一定了。课堂上学生能不断发现问题、提出问题、分析问题,课后有探究的欲望,急着进实验室、图书馆、实训岗位,学完后有思想、有作品、有创造,这样的课才真正是大学里的一堂好课。我们的教学评价如果只停留在一堂课下来有多大比例的学生懂了,规范化的试卷上有多少学生合格了,有可能会造成对教学过程的误导,把大学变成中学,出现大量以应试为目标的教学,将青年学生潜在的创造力扼杀在美丽的校园里。

顺德职业技术学院夏伟阐释了对“双师教学”概念的看法和实践体会。“双师教学”是指两位老师按各自的教学风格、知识结构、理论或实践专长,在同一课室面向同一班学生,分工合作一起进行互动式地上课。“双师教学”有几种类型:一是相声式,即一人主讲,另一人辅助、补充;二是辩论式,即两人都参与教学,通过两位教师辩论来创设活跃而生动的教学情境;三是主持嘉宾式,即一人推动整个教学进程,另一人负责细节讲解及答疑;四是远程式,即一人负责网络远程主讲,另一人在远程主讲结束后当面辅导、答疑、改作业。双师教学,对教师来说,能够通过同事之间的课堂互动,能够深化教学内容,提高教学能力,加快专业成长;对学生来说,有更多的时间与教师或其他同学进行面对面互动,能够因教师之间的智力互动而提高其参与教学过程的主动性。

(三)粤台高校教师合作发展的主张

广东科学技术学院刘惠坚、余和剑,广东水利电力职业技术学院江洧、李杨红,广州番禺职业技术学院刘伟、王运泉,广州铁路职业技术学院陈爽,广州体育职业技术学院孔茂胜,深圳职业技术学院刘颖,台湾的昆山科技大学苏炎坤、陈龙泉和敏惠医护管理专科学校叶至诚等提交的一批论文,纷纷提出加强两岸(粤台)职业教育师资合作培养的政策和建议。

一是政府层面的建议:(1)以更为开放的姿态制订粤台教育合作战略,通过制定政策、法律来保障和促进教师交流与合作;(2)建立粤台高职院校教师交流与合作的管理机构、两岸职业教育教学资源基地,探索多样化的学位教育合作模式;(3)增加政策性的补助经费,设立高职院校师资培训年度专项经费,开展常年的教师交流与合作。

二是高职院校层面的建议:(1)树立开放办学理念,组建粤台教师素质培训团,建立校际之间合作的教师培训基地;(2)分专业分类别,选择有效的促进粤台教师合作培养的路径;(3)深化内涵建设,提高教师选聘标准,建立共同认可的教师评价体系。

三是联动机制层面的建议:(1)发挥民间组织的桥梁作用,促进政府和院校的媒合;(2)加强校际交流,发挥示范学校作用,带动其他学校的粤台教师交流与合作;(3)发挥职教集团优势,扩大粤台高职院校教师交流与合作的效果。

参考文献:

[1]潘懋元主编.中国高等教育大众化的理论与政策[M].广州:广东高等教育出版社,2008:142.

[2]魏中林.广东高教大众化进程中的高校教师队伍建设[C]//第九届海峡两岸(粤台)高等教育论坛论文集.2014.

[3]陈德华.当前台湾高等教育发展的重要课题[C]//第九届海峡两岸(粤台)高等教育论坛论文集.2014.