香港研究型大学管理人员分类选聘制度及其启示

2015-06-01李毅

李毅

摘 要:高水平研究型大学的管理人员是人才队伍中的重要分支,也是实现学校组织目标的重要力量,科学的分类选聘是管理人员有效分类管理的第一步。通过对香港地区两所典型的研究型大学管理人员选聘制度的介绍及实地调研,从其分类管理、分类招聘等角度进行深入解析,为内地高校人事制度改革以及大学分类发展中解决管理人员的定位和效能等问题提供有益的指导和操作建议。

关键词:香港研究型大学;管理人员;分类选聘

大学中的管理人员是学校各项具体行政管理工作的组织者和运行者,是实现学校组织目标的重要力量,也是人才队伍中的一个非常重要的分支,对大学整体发展水平起着重要的作用。在如今教学和科研队伍水平飞速提升的同时,如何选聘和使用与之相适应的、高水平的、稳定而和谐发展的管理人员队伍,以及建立其明晰的职业发展路径,是目前国内高水平研究型大学人事制度改革中实际面临和亟待解决的问题,也是大学分类改革中如何更好地完善管理人员定位、提升管理人员工作绩效的有效抓手。

一、研究对象的界定

高校管理人员的分类,最早可以追溯至美国的职位分类制度,美国大学的内部人事制度依此将大学员工划分为管理人员和专任教师,同时在管理人员群体内部进行了精细而清晰的分类,分别是行政管理人员(学术行政管理人员和非学术行政管理人员两种)、专业管理人员和行政服务人员[1],香港高校的分类基础与其类似。我国《高等教育法》第四十九条则明确了“高等学校的管理人员,实行教育职员制度”,并在《教育部高等学校职员制度暂行规定》中将职员职级划分为高级职员、中级职员和初级职员三类,以利于明确不同岗位层次、类别和职员专业水平等。本文的研究重点是两类管理人员,即在高校工作第一线的基层行政服务人员和处于中间层次的各类型管理人员。而具有决策权的高级行政管理人员(部处长及以上),因为其选聘包含更复杂的因素,故虽有提及但未纳入本研究的重点。

二、研究综述及问题的提出

经过CNKI全文数据库检索有关高校管理人员方面的文献发现,最近十年的研究重点集中于两类:一是关于高校管理干部队伍建设的宏观研究;二是高校已在岗的普通行政管理人员的队伍建设,集中体现在考核、管理机制和队伍素养、心理现状以及满意度之类的分析。这些研究的共同特征是反映现行管理框架下管理人员的状况或不足,落点比较宏观,提出的建议和意见也离不开对政策的依赖。而对于普通行政管理人员的实操选拔和聘用,以及整个队伍的科学设置和管理的研究非常少见,进行国际或地区对比的就更为鲜见。

从内地高校现有情况来看,教育部关于印发《教育部直属高等学校岗位设置管理暂行办法》的通知(教人[2007]4号)中,将“科学设岗、宏观调控,优化结构、精干高效,按岗聘用、规范管理,分类指导、协调发展”作为原则来指导教师、管理和工勤等三类岗位的设置和管理工作。但其中有关管理岗的部分只提及了六级(正科)及以上的高级管理岗位的职数限定问题,并没有教师岗位的分类管理的规定那么细致。我国高校人事制度改革有关规定中也指出:“必须加强学校设岗工作的科学性、合理性,强调学校根据管理权限和责任大小、工作繁简和难易程度、任职要求高低等,在符合结构比例要求条件下,自主设岗。”[2]但究竟如何自主、科学地设岗,都鲜见具体办法,有关经验和研究成果更是少见。尤其是现有的职员制度主要针对在岗管理人员的分级分类,很少有对于如何科学地分类招聘和准入的分析。因此,围绕将科学分类选聘等问题前移进行讨论,有助于寻求和借鉴更多成熟的做法。

香港高等教育的法律体系完善,其法律构架及民主管理的意识[3]都值得内地高校学习。香港高校教职人员(包括教学人员和各类非教学人员等)在选聘和管理上有明确的分类。其中,非教学人员(Non-Academic Staff)的招聘条件和选拔程序,以及受聘人的聘用、考核和职业路径所对应的体系和规范,经过长期的实践和推行,对改革中的内地高校具备一定的启示和借鉴作用。本文通过对香港地区的两所高校的行政管理人员的选聘工作进行实地走访和调研,与内地高校现行的做法进行对比并得出可借鉴的操作性建议。研究中使用的分类及信息,均更新至2014年初的统计和发布。

三、研究方法及调研

本研究采用实地调研和比较分析相结合的方法。为了更好对两地行政管理人员的选拔和任用过程进行比照,本研究设计了一套详细的访谈提纲,从四个维度进行访谈和调查。其中第一部分为管理人员的内涵、分类和工作职责定位;第二部分为管理人员招聘的来源和具体操作流程;第三部分为新入职管理人员的培训体系和见习设置及规定;第四部分为教学辅助人员和后勤管理员工等其他群体的招聘及其做法。其中第一、二部分的调研为本文呈现的重点。

研究的实地调研对象选取了香港大学和香港教育学院的人力资源部(Human Resource Department)。这两所高校均为香港研究型大学,在人员规模和管理运行上各具特点,其调研结果可以在一定程度上反映香港地区高校在管理人员招聘与任用上的实际情况,具有真实的参考和借鉴价值。

四、香港高校管理人员的分类选聘和管理体系

香港地区两所高校在管理人员招聘的主要做法上与内地高校最重要的差别体现在两个方面:一是管理人员的分类、分工与薪酬设置节点前移,根据实际需求分别进行选聘,并将此分类延伸到聘任后的职责定位和工作权限上,这种分类非常细化,条件、职责、岗位乃至基础薪酬前后呼应,便于操作;二是招聘的权限基本都是下移到各学院或二级单位,充分体现学院治校、教授治校的自由度,学校层面的作用则更多体现为监督或监管。

(一)管理人员的分类及工作职责

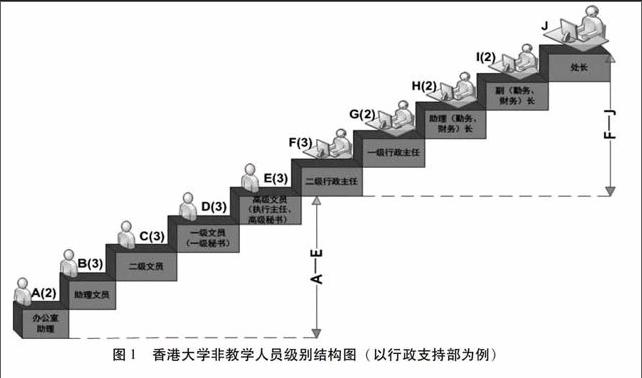

以香港大学为例,对非教学人员进行的是分档次的结构分类(Band Structure),自下而上纵向分为A-J十个档(Band)。每个档次中再分级(sub-group,此处译为级),以便对该档次的管理人员再进行细分,实际操作中是根据该部门的实际工作需求和岗位的特征分成1-3级不等,数字越小则级别越低。最低档A档为“服务人员”(Attendant),最高档J档为部门最高主管“处长或部长”(Director)。横向分类包括科技支持、技术支持、财务、行政支持、物业、医疗保健、学生发展和资源中心以及图书馆等不同单位,均依此分档分级。

如图1所示,其中,A-E档2级主要是承担行政事务助理、秘书和助教的任务,是管理人员中的最基层。具体以行政支持部(Administrative Support)这个部门为例,A为最低档,A档1级负责简单的信件分拣、整理内务,B档从事打字、复印和接线生,C档则从事档案整理、与学生面对面的事务等,D档成为部门一级秘书(或一级文员),直接管辖C及B档类人员,具有部分管理权限。E档3级-I档为高级管理层,主要为部门主任和副处长。只有E档中的高级人员(3级及以上),才有可能晋升进入F档及以上的管理层,E档2级及以下不纳入未来可以晋升的通道(大致类似于内地部分高校中的非编制项目聘用人员和文员)。

香港大学采用了职业系类(Occupational Series)来具体诠释A-J各档,归纳如表1所示。

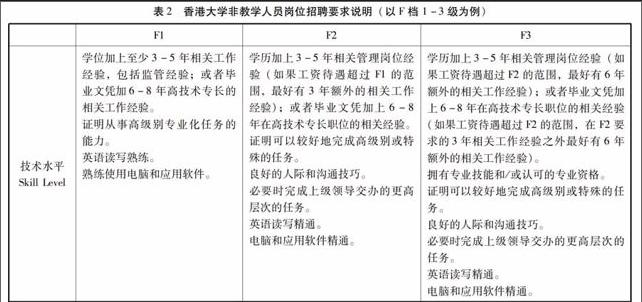

(二)不同类型管理人员的选聘标准

在以上档次和级别的划分基础上,香港大学对于每档每级非教学类管理人员的选聘条件进行了分类设置(Band Specification),详细定位了A-J各档的分级(Sub-group)、技能水平(Skill Level)、工作性质(Work Nature)、工作灵活度(Freedom to Act)和职业的系类(Occupational Series),对应聘者是否满足以上四个方面职位的标准和要求做了非常详细地规定,如表2所示。

(三)管理人员的招聘流程

在现有的编制基础上,香港高校一般不会为各单位细分编制和职位数,即会给予各院系和部门很大的用人权力和自由度。从学校的招聘流程可以了解到这种鲜明的特点:首先由用人单位向学校人力资源部提出岗位需求,经过审批后,在大学人力资源部的主页[4]、香港地区的地方性报纸(Local Newspaper,如南华早报)和各类英文报纸上刊登。公开应聘时间截止后,组织一个专门的应聘小组委员会开始选聘。选聘的过程如内地高校一样,同样包含笔试(Written Test)和面试(Interview)。香港大学的做法是:人力资源部不直接参与选聘的全过程,具体的选聘全部由用人部门(或院系)开展。但之前会由校方提供一个多达200页的指导手册,详细规定各类人员招聘的操作规程,包括向人力资源部的报备、招聘广告的内容和条款、在招聘各个环节中需要注意的事项等等,非常清晰细致,便于指导选聘工作的开展。而香港教育学院的做法则有不同,自选聘工作开始需要成立一个三人及以上的面试小组(Interview Panel),由用人单位主管、其他部门至少高于该职位两级以上的主管以及学校人力资源部一位成员(人力资源部会明确相关管理人员对口分管的校内单位)共同组成,一起来决定是否聘用。据了解,在香港的其他高校或专上学校(八大之外)中,直接由人力资源部全面介入的做法也有存在。所以,就香港地区而言各校情况也不尽相同,但由校方层面制定标准和介入监督是其共同遵守的原则,也是整个招聘过程的最基本、最稳定的部分。

五、研究与启示

随着社会主义市场经济体制的逐步建立,高校全面推行了聘用制度和岗位管理制度,自2000年中组部、原人事部印发的《关于加快推进事业单位人事制度改革的意见》(人发[2000]78号文)[5]及相关办法出台后,各种有关招聘的尝试和做法,都不断向着“公开、竞争和择优选拔”的方向发展。招聘的模式在不同的学校和单位有不同的理解和应用,由于高校间存在的差异性,很难说哪种做法更好,但78号文中设定的基本模式即统一规范、分类指导和分级管理,在一定程度上与香港地区高校招聘和管理的先进经验有异曲同工之处。其所不同的是香港高校在法制的前提和基础上走得更早,也更成熟,这些成熟的地方正是内地高校所缺乏的。因此综上,我们在人事制度改革中可以考虑进行适当参考和加以借鉴的。

(一)建立科学规范的制度体系

公开选聘必须建立在一个统一的制度下,内容和层次不同的招聘,都应该在不变的制度内组织开展。而制度的落实直接体现为规范化、标准化的实施。香港高校从选聘标准、选聘形式和程序,都在依法治校的背景下,严格执行着严谨规范的操作。有章可循和清晰定位令整个过程开展起来更合规则,沟通起来更加顺畅,参与选聘的工作人员和应聘者皆定位明确,选聘效率更高,效果更好。

(二)建立明确的分类和分级管理标准

从前面所示图表可以看到,香港地区高校对管理人员实行非常明晰的分类管理。以香港大学为例,13个部门的分类总数多达81个,完全体现了不同类别、不同岗位的人员应该具备的任职条件和职责要求,同时亦有配套的起薪标准(Salary Placement Pay Point for New Recruits under The Broad Banding Structure for Non-Academic Staff)和福利待遇。这样自选聘起就有非常明确的指导标准,因人聘岗,分级分类,避免了选聘和管理中的重复和重叠,也让每个阶段的工作都有章可循、有据可依。大学管理岗位的选聘不能单一,应逐步实现针对不同类型、不同层次岗位的个性化、多元化标准和要求。在这一点上内地高校职员制实行的是“三等十级别制”,初步建立了高中初级职员的分类及薪酬标准,但这只是刚刚完成对在岗人员的分级别设置,对实际岗位需求的交叉没有体现。笔者建议应该将所有岗位的设置加以分类管理,并向前延伸到选聘阶段,以加强工作的目的性和指导性。

(三)采用严谨而灵活的选聘方式

与美国大学类似,实际操作时香港的大学会在中低层行政岗位上实行很大程度上的内部选聘,确定大学内部是否有优秀人选,若有则给予优先考虑。[6]而高层次行政管理岗位则倾向于外部选聘。在资源相对有限的情况下,为更合理的统筹招聘成本和效果,可以优先在某一特定范围内进行选聘,再充分结合内部资源和外部聘用两条途径,全面考虑各种因素,促进招聘效率和管理水平的不断提升。

在实际操作中还有一个很重要的经验是:应聘者无论是刚刚毕业的学生,还是有过工作经历的人,香港高校的应聘环节中均设置了相关背景调查(Reference Check),向其以前学习或者工作的单位了解和求证其各项信息是否真实。这项工作惯例在西方国家的人事管理中相当常见,而中国人较少有这样的调查事实背景的习惯,更多依赖于书面人事档案纪录的评价。而加强与前任用人单位的沟通,能够对应聘人员有更客观和全面的认识,特别是可以真实而全面地了解其原有的人格品质、管理经验和专业能力,建议能在内地高校的选聘工作中推行和实施这项调查工作,以便更客观有效地甄选出专业和品德都更加过硬的管理人员。

参考文献:

[1]李爱民.职业定位与大学教育职员制度改革研究[D].华中科技大学,2006:100.

[2]关于印发《关于深化高等学校人事制度改革的实施意见》的通知(人发〔2000〕59号)[EB/OL].http://www.gov.cn/gongbao/content/2001/content_61330.htm.

[3] 李建超.香港高等教育和高校内部管理体制的特点与启示[J].中山大学学报(社会科学版),2006(1):118-123,128.

[4] Human Resources of HKU[EB/OL].http://jobs.hku.hk/index.php?c=J.

[5] 王晓初.在全国事业单位公开招聘工作座谈会上的讲话[EB/OL]. http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ldbk/renshizhidugaige/shiyedanweirenshiguanli/201112/t20111214_87216.htm, 2011-12-14.

[6] 李爱民.美国大学管理人员选聘制度及其启示[J].高等工程教育研究,2006(4):109-112.

(责任编辑 陈志萍)