从女子大学到女子师范大学:北京女高师的“改大运动”

2015-05-30王芳

王芳

作为近代高等师范教育的开端,京师大学堂师范馆只招收男生,女子高等师范教育仍是空白。1912年颁布的《师范教育令》,虽明确规定创办女子高等师范学校,但只是流于文本形式,一直未被教育部门贯彻实施。1919年北京女子高等师范学校(以下简称为北京女高师)的成立,打破了女子高等师范教育有名无实的尴尬处境,谱写了女子师范教育的新篇章。它办学悠久,底蕴深厚,前承京师女子师范学堂,后启北京女子师范大学,对五四时期女子教育的发展作出了重要贡献。

五四运动以后,留美学生逐渐在教育界取得了较大影响力。以杜威、孟禄为首的美国教育家相继来华讲学,宣传其教育思想。这些都使得美国的教育理念和体制对中国的影响日益加深。国内的有识之士鉴于民国初年制定的学制已不能很好地适应五四时期教育的发展,纷纷要求改革学制,取消大学预科,提高师资水平。与之相应,“高师改大”运动由此发生。

目前很多学者论及“高师改大”运动时,大都强调北京师范大学是改大运动中“硕果仅存”的院校,往往忽略了北京女高师改为北京女子师范大学的事实。据北京师范大学馆藏档案《1924年国立北京女高师教职员名册和筹建女师大委员会》中记载,北京女高师亦改为师范大学。但与北京高等师范学校相比,北京女高师的“改大”路径别具一格:即在谋求设立女子大学不得的情况下最终改为女子师范大学。之所以如此,与许寿裳、杨荫榆两位校长的办学理念及近代国情、教育环境有关。

一、许寿裳筹设“女子大学”

许寿裳任职北京女高师校长期间,正值“高师改大”运动兴盛之时。国内学者和教育家对“高师改大”的方向——师范大学还是普通大学,存有争议。当时社会主要存在两个派别:一是以许崇清、郭秉文、贾丰臻、蔡元培、陈独秀等为代表的合并派,反对高师教育的独立体制,主张把高师并入综合性大学或升格为大学;一是以北京高师师生为代表的独立派,维护高师的独立性,主张高师应改为师范大学。其中,针对北京女高师的升格问题,社会上主要有以下几种意见:其一,当时北大与北京高师已开“女禁”,女子享有进入大学深造的机会,没有另设女子大学的必要;其二,为保持高等师范教育的独立设置起见,北京女高师可改为女子师范大学;其三,主张设立女子大学,作为男女平等的一种表示;其四,主张北京男、女高师合并,共同升格为师范大学。

针对上述第一种言论,校长许寿裳坚信,北京女高师作为当时国立最高女子教育机关,有独立存在且升级为大学的必要,并强调理由如下:其一,男女两性有根本的差异,需设女子大学以发挥女性的特长;其二,男女文化须同等发达,故设立女子大学以促进女子文化;其三,就国内事实而言,男子大学的学科不适于女性,另设女子大学,才不阻碍女子升学的机会;其四,就外国先例来说,欧美各国均有许多女子大学,我国正适宜仿照办理。此外,对于将北京女高师改建为女子师范大学的言论,他提出以下四种反对理由:一,全国尚无国立女子大学;二,想当教师的女性可以报考北京师范大学;三,女子大学仍可办师范科;四,女子高等教育的目的,不专在培养师资,而在于造就完全的妇人,其方法重在家庭、儿童、艺术、博爱的训练。换言之,女子大学仍以教育的练习为中心,对于家事学、教育学、儿童学诸科目亦作特别的注意,不过其教材与师范大学有些不同,且较之办师范大学,有更多的益处。可见,许寿裳较倾向于“寓师范于大学”的观点,认为女子大学无论在教材还是学科设置方面,比起师范学校,更能完备学生的基础知识,造就卓越的新女性。

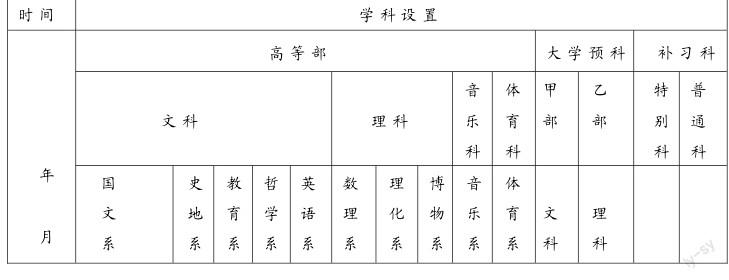

在上述改革思想的指导下,以许寿裳为核心的北京女高师教职员积极展开了筹办女子大学的工作。1922年11月9日召开的校务会议将筹划“女子大学”提到议事日程,议决先由校长、总务处主任和教务处主任起草意见书。1923年,北京女高师组织女子大学讨论委员会详加商榷,认为应积极筹办“女子大学”,既可对内鞭策激励不以因循自安,又能对外博取社会的同情。若暑假后不能招生,至少又须推迟一年,实非良策。女子大学讨论委员会后被改为女子大学筹备委员会,由该会与校评议会联合办理女子大学事宜。经多次开会讨论,最终决议限于自身条件,北京女高师一时无法改办成完全的女子大学,只有先以添设大学预科为之过渡。1923年6月,北京女高师公布了《北京女子高等师范学校添设女子大学预科缘起及招生简章》,其改革理由以许寿裳的改制思想为基础,决定于1923年7月起招考女子大学预科一年级两班,各40名。至9月开学后,实际招收大学预科生文科48名,理科24名。至此,许寿裳筹划将北京女高师改建为女子大学的设想得以部分地实现,大学预科与高等部并存于一校(详见下表)。

北京女高师添设大学预科后的学科设置表(1924)

作为北京女高师的校长,许寿裳并没有选择保全女子高等师范教育的独立建制,将北京女高师升格为女子师范大学,而是主张改建女子大学,以造就全国女子文化中心,培养完全的妇人。从教育层面看来,许寿裳的倡议符合壬戌学制对高等师范教育的规划以及女子高等教育的发展目标;就其个人而言,这种选择与其国民教育及女子教育思想有着深切的关系。

许寿裳留学日本期间,为探索救亡真理,常与好友鲁迅讨论怎样才是最理想的人性?中国国民性中最缺乏的是什么?它的病根何在?他们得出的结论就是改造中国的国民性。在许寿裳看来,教育是开启民治、培养民德、改造国民性的利器。因此,许寿裳从日本回国后,就开始了启蒙民智的教育生涯,尤其注重儿童问题和女子问题。他认为:“非注重女子,使女子文化有相当的发展,那民国的基础终究是薄弱的;非注重儿童,使第二代儿童优胜于第一代,第三代儿童更优胜于第二代,那民国的进步是无望的。”他指出这两个问题的解决在于发展女子高师教育,因此作为当时唯一的国立女子高师学校,北京女高师责无旁贷。1922年10月2日,许寿裳在开学典礼上明确提出了三点治校方针:即发挥民治的精神、发挥女性的特长和造成女子文化中心。这三点方针实质上都是紧紧围绕以改造国民性为基点的国民教育思想展开的。他认为民治精神是改造国民性的重要思想资源,且与女子教育息息相关。若不兴办女子大学,其“弊端所至,小之不能巩固家庭,将有破裂之虞,大之不能发展女子文化,因之民治精神无从完成,国家的基础也就薄弱了”。因此,他主张优先发展家政、保育诸系,积极扩充音乐、绘画、舞蹈等科目,以期充分发挥女性特长,“一洗我国民德性凉薄,趣味卑下的缺点”。

综之,许寿裳筹办“女子大学”的思想和实践,体现了其对北京女高师的信心和执著,也折射出其对中国女子教育的远见卓识。立足女校发展而言,许寿裳强调男女差异性的平等,尊重女性特长,培养女学生德、智、体、美全面发展,力图将北京女高师打造为全国女子文化中心,这种出发点本无可厚非;但他对女子教育的重视并非以女性本身的发展需求为本位,而是更关注女性特长对家庭、国家诉求的满足,体现了当时大多数男性知识精英对女子教育期望的偏向。

二、杨荫榆改办“女子师范大学”

1924年2月28日,杨荫榆继任北京女高师校长,成为近代中国第一位国立女子高校的女校长。上任不久,杨荫榆便接到教育部指令,称:“查该校原为养成女学师资而设,近来女子教育渐见发达,需人正多,所请改办女子大学一节未便照准。至新招大学预科学生为时尚少,所习课程亦属普通学科,得由该校长改编高师第一年级与旧有学生一律待遇”。对此,杨荫榆呈请教育部,拟将北京女高师改办为女子师范大学:“惟自新定学制公布以后,教育之系统为之一变。诚以学校升格常随社会进化为转移,近今国内中等学校既已分成初高两部,增加修业年限,则高等专门以上学校自应有相当之改革,以为高级中学毕业者升学之地步。而在高等师范学校尤宜提高程度,毕业以后方可适应高级中学师资之需求。现时国立各校改办大学及师范大学者已有成例,女子教育似应视同一律,查《学校系统改革案》第二十二条师范大学项下附注云,依旧制设立之高等师范学校应于相当时期内提高程度,收受高级中学毕业生,修业年限四年,称为师范大学校。是旧制高师允宜改办师范大学,若仍改编为旧制高师,实与新定学制相矛盾,审度再四,唯有将本校改办女子师范大学以符大部注重女学师资之本意而应时势之需要”。1924年5月2日,教育部下令照准北京女高师改为北京女子师范大学。5月14日,筹办女子师范大学委员会成立,杨荫榆被推举为委员长,并对修业年限、学分总数、学科设置及学生待遇等问题提出议案。5月20日,筹办女子师范大学委员会第二次会议召开,对学分制、学科设置作出了议决。5月27日,筹办女子师范大学委员会召开第三次会议,议决将组织大纲草案逐条讨论并照原案修正通过后提交评议会核议。5月30日,校评议会与筹办女子师范大学委员会开联席会议,逐条核议《北京女子师范大学组织大纲草案》,最后议决通过了《国立北京女子师范大学组织大纲》和《国立北京女子师范大学教职员待遇简章》。6月18日,校教务会议议定《国立北京女子师范大学招生简章》,随后展开招生考试等事项。至此,北京女高师基本完成了改办为北京女子师范大学的筹备工作。杨荫榆“既为女校长之首创者,而又首先创办女子大学”,彰显了她从事教育的能力和魄力。尽管其后发生的“女师大风潮”使杨荫榆饱受争议,但她在困苦局势中仍竭力维持女子高师学校的独立建制,最终将其改建成中国第一所女子师范大学,这份功劳是值得充分肯定的。

1924年7月29日,教育部令准北京女高师所拟的《国立北京女子师范大学组织大纲》试行。8月1日,教育部函聘杨荫榆为北京女子师范大学校长。9月22日,北京女子师范大学开学并举行成立典礼。陈宝泉、陶行知、王季烈、雷人百等出席并讲演,肯定了女师大成立的重要意义。北京女子师范大学以“养成中等学校师资、养成教育行政人员、研究高深学术、发展女性特长”为宗旨,大学本科设有教育学系、心理学系、国文学系、英文学系、史学地理学系、数学物理学系、物理化学系、博物学系,修业年限为4年,实行学分制,毕业时得受学士学位。除本科外,还设有预科、专修科等。实际上,北京女子师范大学的办学宗旨、学科和课程设置在北京女高师的基础上都有进一步改善,尤其是明确了“研究高深学术”的教育宗旨,进一步提升了师范学校的学术水平。

三、余论

北京女高师的升格路径,由许寿裳筹办女子大学到杨荫榆改建女子师范大学,展现了女高师人的教育自觉、自信和自强,体现了近代中国高等师范教育转型的多样性。从长远来看,许寿裳筹办女子大学以提升女子教育程度和地位的办学理念无疑是正确、深刻的,但他最终未能实现成立女子大学的设想,这主要是由近代中国国情、女子教育等因素决定的。近代中国一穷二白,经济落后,人口众多,教育基数庞大,需要通过建立专门的高师学校,以便短平快地培养大批急需的教师。因此,高师教育仍是承担近代教师教育任务的主力军,也是一种合乎国情的历史选择。作为当时唯一的国立女子高等师范学校,北京女高师对女子基础教育的发展负有重大的使命,急需培养大量的师资以应需求,从而提升国民的整体素质。鉴于此,教育部指令校长杨荫榆,将北京女高师升格为北京女子师范大学。惟其如此,既能保持教师教育特色以扩大影响,又可提高办学层次以顺应时代需要,应该说这种转型符合近代国情需要和女子教育发展的历史趋势。

参考文献:

[1]1924年国立北京女高师教职员名册和筹建女师大委员会.北京:北京师范大学档案馆藏,全宗号2,卷号2

[2]1924年北京女子高等师范学校公函函报杨校长就职日期.北京:北京市档案馆藏,档案号J004-001-001663

[3]北京女子高等师范学校周镌.第2、6、13、35、38、60、64、67、69、70、73、81期,北京,1922—1924年

[4]益世报·女子周刊.第7期,北京,1920年12月13日

[5]北京师范大学校史编写组.北京师范大学校史(1902—1982).北京:北京师范大学出版社,1984年