20世纪30年代国际货币竞争及对中国“法币”改革的影响

2015-05-30秦梓华

秦梓华

内容提要.20世纪30年代,国际货币体系重心开始由英国向美国转移,但是由于美国没有及时的承担起或者发挥好其应该在-国际货币体系中起到的作用,各主要国家无法达成一致协议,导致英镑区、美元区和法郎区等货币区域利益组织形成。从20世纪30年代英镑区和美元区对中国法币改革的影响过程来看,英国和美国都积极参与了中国“法币”改革,最终美国凭借其强大实力而最终胜出,中国通过与美国签订《中关白银协定》,使得中国币制改革有了所需的外汇储备而得以成功实施。美国倚仗强大的经济实力向中国提供巨额资金以收购自己所需的白银储备,并向中国提供高额贷款,使得中国“法币”币值的稳定依赖于美元外汇储备,这样“法币”与美元就建立了实质的联系,这也证明货币的国际化是以一国经济实力和金融实力的强大为基础的,国家的综合实力才是货币扩张最终决定因素。虽然美国通过控制中国“法币”而控制了中国货币权,但在客观上也对中国经济稳定增长起到了积极作用。

关键词:国际货币竞争;货币区;中国;法币改革

中图分类号:F822.9 文献标识码:A 文章编号:1003-4161(2015)04-0154-05

一、引言

对20世纪30年代“国际货币竞争”和主要货币区的考察,以及主要货币区对当时中国法币改革影响过程的回顾,有助于加深我们对世界主要国家货币国际竞争的认识,对我们正确看待“人民币国际化进程”是大有裨益的。从历史经验来看,贸易利益是货币区形成的重要诱因,贸易往来是货币区形成最主要的决定因素之一,一个国家是否加入某种货币区,取决于其加入该货币区获得的收益是否超过其成本,也会受其贸易伙伴加入决策的影响。货币区的形成和扩展路径,是与贸易渠道和贸易扩展路径相关联的,贸易成员之间具有一定的示范和模仿效应。历史上无论是英镑区还是美元区,它们都使信用货币在强大国力和良好信誉的保证下保持稳定,同时在一定区域范围内使用同种货币,是有利于国际贸易的展开,降低了国际贸易的交易成本。

二、20世纪30年代中国进行法币改革的经济背景

(一)20世纪30年代的国际货币体系背景及货币区的形成

20世纪30年代,世界经济危机带来了严重的货币信用危机。世界经济萧条和黄金短缺,使得国际资本流动和信用规模都明显缩小,直接导致一战后重新恢复的金本位制在20世纪30年代瓦解。一战前,各国中央银行只追求汇率稳定这一单一目标,而到了20世纪30年代,各国开始注意运用货币政策实现国内经济目标,“内外目标之间的相互冲突开始产生约束力”。巴里·艾肯格林(1996)认为,“20世纪30年代时,国际货币体系重心从战前的英国转移到了美国,但是美国的国外金融与商业关系仍然没有很好地配合起来,未能在国际体系中和谐地发挥作用”。

从英国的情况来看,国际收支逆差和国际信用紧缩,加剧了英国的黄金短缺和外流,1931年7月爆发了挤提英镑,9月英国宣布英镑与黄金脱钩,随后英镑开始剧烈贬值。英镑脱离金本位及随后的英镑贬值,使得市场对其他货币的信心也动摇,首当其冲的就是美元。英镑贬值后,引发黄金集团国家比利时、瑞士、荷兰和法国先后把美元兑换成黄金,致使美联储黄金储备骤减。1933年6月12日,“世界通货经济会议”在伦敦召开,主要讨论1929-1933年危机后稳定各国汇率、降低关税和取消外汇和贸易限制等问题。由于各国不能在稳定英镑、美元和法郎等主要货币汇率上达成一致协议,世界经济会议最终草草收场。随后,各主要国家(宗主国)与其殖民地等国家(地区)形成了一定的利益集团,按照蒙代尔的定义,“一个货币区中包括两个或多个相互间汇率固定的国家”,英镑区、美元区和法郎区就此形成(法郎区成立较晚,参与国家都是法国原殖民地国家,对中国法币改革影响有限,下文没有讨论)。从英镑区、法郎区和美元区的形成来看,政治因素和经济因素融合在一起共同发挥作用,但是最终起决定作用的仍是经济因素。

(二)20世纪30年代中国国内经济情况

1935年11月3日,国民党政府宣布白银收归国库,实施币制改革,法币作为中国历史上第一种真正现代意义的纸币出现。

当时中国混乱的通货流通,使得货币制度迫切需要改革。20世纪30年代初,银两、银元和纸币并存且种类繁多,货币发行权分散导致通货流通范围有限,非常不利于商品贸易和经济发展。当时不仅中央政府,各地方政府甚至私人机构以及在华外国银行,都有货币发行权,导致流通银元十几种,发行纸币上百种。国民政府成立后,先后实施“废两改元”和成立“四行二局”,为币制改革打下了一定的基础。1933年春实行的“废两改元”,虽未从根本上改善通货的混乱,但是实现了在全国范围内银元的统一,简化了币制,为日后银元与法币的兑换创造了有利条件。同时,以四行(中央银行、中国银行、交通银行和中国农民银行)和二局(中央信托局和邮政储金汇业局)为中心的金融体系形成,也为币制改革做好了组织准备。

20世纪30年代初美国白银政策,对中国银本位制形成的巨大冲击,也加速了国民党政府币制改革的进程。1934年6月,美国实施白银政策,计划以白银为准备并向国外收购白银13亿盎司。美国广购白银带动世界银价大涨,“美国的行为是1933年间白银价格几乎翻了两倍的主要因素,到1935年4月,甚至达到了超过三倍的顶峰。……这场危害(中国爆发的白银风潮)是由美国政府的短视造成的”。这最终致使中国出现巨额白银外流,流动性急剧紧缩,银根吃紧,爆发了白银风潮。在经济面临崩溃的危机下,国民政府为了提振经济,恢复金融稳定,不得不考虑放弃银本位制,进行币制改革,白银风潮直接推进了中国国民政府进行币值改革的步伐。

三、20世纪30年代国际货币竞争与中国法币改革

尽管国民政府计划进行币制改革,并有了前期的一些基础,但是货币准备金不足和外汇短缺的限制,使得国民政府不得不在当时的历史条件下,积极寻求英、美等发达国家的支持。因此,中国政府在币制改革进程中,不断向英、美等国寻求援助,而英、美两国为了各自利益也力图使本国货币与中国货币挂钩,以实现本国对中国财政金融的影响,英美两国在中国展开了一场“货币战”。与此同时,日本为了实现其独霸中国的侵略目的,也不断向中国施压,阻挠中国与英、美的合作。

(一)美国支持与中国“法币”改革的成功实施

对于当时中国币制改革,英国态度最为积极,最早拟定改革方案并派遣高级财政专家李兹罗斯来华谈判,并率先宣布在华停止支付现银,这些举措都有助于中国货币改革的实施。但是,英国在对中国贷款问题上的一再犹豫和拖延,担心英国对华提供巨额贷款来换取“法币”与英镑挂钩,政治上容易遭受攻击,这最终为美国的积极介入创造了机会,使得英国最终未能实现将英镑与中国货币挂钩的企图。最初美国政府内部对于是否收购中国政府白银是存在争论的,美国国务院为了避免激怒日本,主张修改白银政策或联合其他国家共同解决中国白银危机问题;美国财政部反对绥靖日本,主张援助中国,并将支持中国“法币改革”作为政治支持中国的有力工具。这种在美国财政部和美国国务院之间存在的争论使得美国对于中国币改的态度长期呈观望之势,并不明朗。

1935年10月,孔祥熙再次电请美国政府收购白银,陈述中国金融局势严重到崩溃边缘。罗斯福政府答应收购中国政府出售的白银,但是提出许多附加条件,其中主要是“法币”要有一个能与“美元”挂钩的确实联系。这样“法币”改革在最后终于获得了美国购买中国政府白银提供的外汇储备和信贷支持。

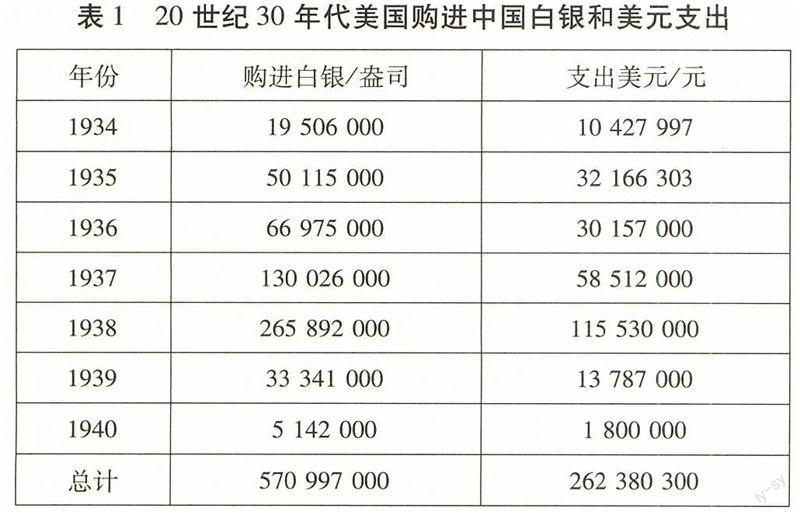

1935年11月3日南京政府公布了货币改革方案,主要内容有:统一货币发行,自1935年11月4日起,将中央、中国、交通三银行所发行的钞票定为“法币”;实行白银国有,所有白银到指定银行兑换为法币;为使法币对外汇价稳定,应由中央、中国、交通三银行无限制买卖外汇。“法币”汇价为三角美金或14个半便士。法币价值稳定所需的外汇储备英国无力承担,英国吸收不了中国政府数额庞大的白银,当时条件下法币改革所需资金只能依靠美国的支持。最初,美国的白银收购计划都强烈要求“法币”必须与美元挂钩。但是,1935年11月13日,日本正金银行在中国大量套购外汇,中国外汇储备骤减,新币制度岌岌可危,到了成败的关键时刻。时任美国财政部长摩根索基于事态的严重,不再提一直坚持的“法币”与美元连锁的先决条件,立即同意收购中国5000盎司白银。到了1936年5月12日,经过双方一个多月的谈判,中美正式签订《中美白银协定》,主要内容包括:美国按市价收购中国7500万盎司白银;中国保持币值独立,不与任何国家的货币挂钩,改进“法币”与英镑联系的外汇汇价挂牌方式,以免看起来是与英镑挂钩;纽约联储银行以国民政府所存的5000万盎司白银为抵押向国民政府提供2000万美元借款。从表1可以看出,美国自从1934年就开始收购中国国民政府白银,从1935年中国币制改革开始,白银收购数额更是剧增,直到1938年以后各年更是逐年增加。在20世纪30年代,美国收购中国国民政府白银高达五亿七千万盎司,为中国的法币稳定提供了巨大的外汇储备支持。

实质上,《中美白银协定》的签订使得中国货币稳定高度依赖于美国,“法币”币值离开美国的支持不可能稳定,中国“法币”与美元建立了实质联系。20世纪30年代,中国只能依靠美国的支持才获得外汇储备以保证了“法币”币值的稳定,美国收购中国国民政府白银提供了充足的外汇储备。可以说,美国援助在中国“法币”成功上起到了关键作用。从中美谈判的记录来看,美国财长摩根索也是“认为(中美)两国有合作互利的基础,因此决定增加(白银)收购量”。从政治上来看,美国通过稳定中国的“法币”,成功遏制了日本在中国势力的扩张,对中国提供了关键的援助,这是符合中美双方利益的选择。一个通货稳定、经济发展的中国,是有利于增加中国对日本的抵抗力的,这也符合美国的远东利益。因此,中国在美国强力支持下所进行的“法币”改革,是符合中美两国双方利益的。

(二)英美两国在中国币制改革中的博弈

当时国民政府一方面向美国寻求援助,同时也不断与英国联系以期得到援助。虽然向英国寻求援助计划未得到回应,但是英国希望通过对中国提供援助而促使中国新通货与英镑挂钩,据此以与美国争夺中国财政金融控制权。中国白银风潮期间,国民政府在稳定外汇市场和外汇融资上就依赖于英国汇丰银行。虽然英国对于贷款解决中国银本位问题没有信心,但是面对美国在华经济影响力日益增长和日本企图独霸中国的野心,英国为了保护其在中国利益,也积极参与中国币制改革。

1935年中国白银外流和白银价格上涨非常严重,南京政府向美国提出“以银换金”计划和向美国借款计划遭到拒绝。无奈之下,中国只能向英国求救,但是英国政府认为对中国贷款不可能永久解决中国的白银外逃和国际收支逆差,也拒绝施救。1935年2月,国民政府财长孔祥熙向美国建议,收购中国政府出售的2亿盎司白银并向中国贷款1亿美元,以此为条件,中国新通货愿与美元挂钩。1935年2月14日,美国国务院和财政部就此展开讨论,国务院认为最好有数国政府联合对中国借贷,财政部倾向于美国单独处理。英国出于政治考虑,于1935年3月提议美、英、法、日四国联合贷款来集体援助中国,日本对集体计划抱明显敌意,美国采取观望态度,中国国民政府不希望日本参加。因此,这个折中方案实际上从提出就是失败的。对于英国的方案,美国时任财长摩根索是持质疑态度的,他如此提醒国务院:“这个计划实质上是政治性的还是货币性的,如果是政治性的,那么国务院可以单独决定并参与这个计划;但如果是货币性的,那么财政部想知道英国人究竟想做什么”,国务院辩称很难将货币与政治严格分开来。

虽然最初英国和美国都积极要求本国货币与中国新通货相挂钩,以此为条件换取对中国的援助,但是最终决定国家货币扩张能力的是该国经济实力。中国国民政府,提出的条件是哪个国家可以为国民政府货币改革提供贷款,法币就和该国货币联系挂钩。英国没有如此实力,根本无法获得英镑与法币挂钩的机会。美国强大的经济实力可以提供巨额资金吸收中国出售的白银,并提供高额贷款,使得中国“法币”币值的稳定依赖于美元外汇储备,“法币”与美元建立了实质的联系。因此,货币的国际化取决于该国的经济实力和金融实力,国家的综合实力才是货币扩张最终决定因素。同时,美国对“法币”的支持,也有出于政治和经济稳定的考虑。《中美货币协定》中,要求法币保持独立性,不与任何货币挂钩,就是一个很好的说明。

国民政府和英国货币联系不能长期稳定,主要原因就在于英国没有足够的财力支撑,无法大量购买中国白银,也没有提供贷款的意愿,这样就无法为中国货币提供保证准备。美国正是看清中英币制联系并无现金准备,其基础十分脆弱,抓住这一弱点而向英镑发起反攻,1935年年底停止在伦敦购买白银,同时对中国也以停止购银和压低银价为手段进行胁迫。美国就通过这一系列操作,使得中英两国币制再无可能发生联系,中国在最后时刻改弦更张,转而投入美元集团。

四、美国签订《中美白银协定》的目的及对中国影响

(一)控制中国金融市场

虽然美国财政部宣称《中美白银协定》的签订,目的是使中国金融业受惠,并有助于中国的对外贸易。实质上,美国实行白银政策其初衷就旨在操纵世界金融市场,美国签订《中美白银协定》的目的之一也是控制中国金融市场,正如马寅初先生所指出的:“此次中美协定,实为美国运用白银政策争夺中国币权之结果,”同时,“美国实行白银政策,实际上有垄断世界金融之大权,借此执世界盟主之企图”。美国通过掌控的巨额白银储备和在市场大量购买白银,以控制银价来操纵国际金融市场和中国金融市场。当1935年底美国停止在伦敦市场购买白银,世界银市即立刻由伦敦转到纽约,可见当时美国对世界金融市场的影响力已经形成。《中美白银协定》签订后,中国币制改革禁止所有银币及银类流通,然而时隔半年,国民政府却又以“便利商民”为理由加铸半圆和一圆银币,并对银制品用银管理规则做了修正。这样,南京政府不仅要重铸银币,还又必须向美国出售白银来换取黄金和外汇。最终结果就是,中国根本不能完全脱离银本位,也不能无限制地向外出售白银。至此,《中美白银协定》的实质就不言而喻了,美国达到了其实行白银政策的目的,美国通过购买中国白银和《中美白银协定》,实现了其控制中国金融市场的目的,并增强了其影响世界金融市场的能力。

美国通过《中美白银协定》要实现的另一个目的就是满足其白银储备需求,当时美国除了所有存银外,还需要购买白银7.3亿盎司,才能完成其购银程序所需数额。因此,美国向中国购银一个主要目的就是其巨大的白银储备缺口,美国计划通过签订《中美白银协定》,从中国购入大量白银以弥补国内白银储备缺口。

(二)阻止“法币”与英镑挂钩,同时遏制日本白银投机

颇具声望的英国经济顾问李兹罗斯来华,使得美国担心中、英关系进一步密切。虽然积极进行币制改革的国民政府还没有明确宣布新通货与英镑挂钩,但是当时中央银行每天汇率却都是以英镑为基准来换算。因此这时美国政府再继续向伦敦市场购买白银(其中有相当部分白银来自中国),其结果则必然是使中国政府增加英镑储备,并促成中国的货币与英镑发生更紧密的联系,这当然为美国金融资本所不容。美国银派领袖之一的汤姆斯,就曾经直言不讳地宣称“目前银市局势,乃英国欲握世界大权,将中国货币与英镑联系,而不利于美国之结果”,所以当中国宣布实行“法币”改革后不久,时任美国财长摩根索就直截了当地对中国驻美公使施肇基说:“我们不能花费六千五百万美金而让你们的货币同英镑挂钩。……我们认为,对我们两个国家来说,最好的办法是将(中国)元按美元而不是按英镑折算。”《中美白银协定》的签订,虽然名义上“法币”与美元没有挂钩,但是实质上美国通过向中国大量购买白银以供应美元,已经使得中国加入了“美元集团”,“法币”实质上已与美元挂钩。

美国签订《中美白银协定》的另一个目的,就是想通过降低银价以遏制当时猖獗的日本白银投机。此前,日本利用美国广购白银致使世界银价上涨,大肆在中国走私白银提纯后再运到伦敦国际市场高价出售。20世纪30年代前半期,美国仍奉行和平主义和孤立主义,美国的国际战略是不卷入任何战争,美国不积极参与中国币制改革的一个原因是鉴于日本反对,但是九一八事变,特别是1935年华北事变,日本独霸中国的行径已经严重危害美国的在华利益,并且日本对中国的币制改革制造各种阻碍。日本从中国走私白银谋取暴利的投机,其主要目的之一就是扰乱中国货币市场秩序,这不利于美国白银政策的实行,也不符合美国利益,因此美国必然会想尽一切方法进行阻止。

(三)《中美白银协定》对中国经济的影响

《中美白银协定》签订是美国利用白银政策控制中国货币权的结果,它标志着20世纪30年代主要帝国主义国家在中国“货币战”的结束,它通过对中国“法币”改革的影响而对中国经济带来重大影响。

《中美白银协定》规定,美国按照市场平均价格向中国收购白银,所支付美元作为中国发行“法币”的外汇准备,同时美国还同意以中国出售的5000万盎司白银为抵押,向中国贷款2000万美元,这就使得国民政府币制改革的外汇储备有了充足保证,也就间接为国民党政府从居民手中收购白银和完成金融垄断提供了条件。

同时,《中美白银协定》签订后,中国对美国的依赖也与日俱增,截至1937年7月31日,国民党政府存在国外的黄金和外汇储蓄中,70%以上存储于美国。中国经济和“法币”币值对美国的依存程度日益加深,美国在经济上取代英国和日本在中国的影响力,并于1936年一跃成为中国对外贸易的最重要要国家。中美双边贸易数据,在1936年同比增加19%,美国成为中国最大贸易国,美国出口中国货物总值增加65%。同时,美国在华投资增速大大超过其他国家,并且同期国民党政府从国外所借得的财政贷款中,70%以上由美国提供,这都使得美国在很大程度上控制了中国的财政金融。美国通过白银贸易以大量美元支持国民党政府实行金融垄断,拉拢国民党政府投向美国,实质上使得中国半殖民地半封建性进一步加深。

另一方面,《中美白银协定》签订是限于当时的历史条件,但在客观上对中国经济也产生了积极的影响。美国通过收购中国白银向中国提供了充足的美元准备金,使得中国通货币值得到稳定,避免了中国即将爆发的全国性金融危机,这对于中国社会经济的稳定发展都产生了积极作用。虽然不兑现纸币发行制度为日后金圆券恶性通货膨胀埋下了隐患,但是法币改革成功还是给中国带来了短暂的经济好转,货币统一和币值稳定极大地促进了国民经济发展。中国法币流通的成功,扭转了货币紧缩局面,金融形势日趋稳定,“原来极不稳定的国外汇兑的汇率能全年保持稳定”。中国币制改革的全面推行,使得中国中央政府对全国大部地区实现了对金融机构及其业务的统制。对金融的统制有利于中央政府统一全国的政治、经济、军事力量,有利于疏通财政渠道,促进国内生产和对外贸易。这最终让农业和制造业都有了较大幅增长,“1936年是旧中国经济发展水平最高的一年”。这也在很大程度上增强了中国的经济实力,最终增强了中国人民抵抗日本侵略的力量。

五、结论

综上所述,在中国“法币”改革过程中,美国和英国都本着各自的利益,围绕中国货币控制权进行了激烈的博弈角逐。英国前期积极参与中国币制改革,而后中途退却;美国前期的观望和反对,到后期的积极参与支持。中国在前期得不到英国和美国实质援助,被迫宣布实行币制改革的情况下,利用外交途径积极斡旋于美英日三国博弈之间,最终说服美国采取了支持中国币制改革的态度,与中国签订《中美白银协定》,使中国“法币”改革成功实施,确保了中国“法币”和金融市场的稳定。究其原因,美国自华盛顿会议以来,远东事务的核心问题就是中国问题,美国非常看重在华利益,不会将中国拱手相让于英国和日本。美国签订《中美白银协定》,最终还是着眼于控制中国货币权和金融市场,稳定的中国金融市场也符合美国的利益。国民政府外交政策的积极、恰当,和充分利用有限的谈判资本,在复杂微妙的大国制衡竞争关系中为自己争取到了最大的利益。

中国“法币”改革成功与否关键在于有无充足的外汇储备支撑,美国关键时刻的2000万美元贷款和从中国购买白银,使得中国有了所需的美元储备。因此,中国法币改革的成功,美国政府的支援是关键。如果中国在实施法币改革后,没有美国政府同意收购国民政府白银这一强力支持因素,结果就很难预料了。同时,国家实力决定了货币扩张的能力。当时南京政府提出的条件是哪个国家可以为其货币改革提供外汇贷款,法币就和该国货币联系。英国没有如此实力,根本无法获得英镑与法币挂钩的机会。在英美两国争夺对中国财政金融控制权的角逐中,最初英美两国都打算让本国货币与中国货币挂钩,只是美国抓住了机会,凭借雄厚的经济实力,提出了多项能够为中国政府所接受的条件,实现了中美两国的合作。美国强大的经济实力可以提供巨额资金吸收中国出售的白银,并提供高额贷款,使得中国法币币值的稳定依赖于美元外汇储备,法币与美元建立了实质的联系。因此,货币的国际化取决于该国的经济实力和金融实力,国家的综合实力才是货币扩张最终决定因素。

责编:翟超;校对:一丁