为适应方化印面而讹变的篆法

2015-05-30李刚田

李刚田

篆刻是发生在印面上的艺术,印章形式是篆刻艺术的载体,同时又是其限制,人印文字要依靠印面这个舞台来展示,通过以刀刻石的手段来展示篆刻之美。人印文字要作适合方寸印面的变化调整,使之变为印面的“适合纹样”,笔者曾撰文称之为“印化”。然而印化手段需要入印篆书屈曲回绕、错落移位、“或颇省改”,对入印篆书进行适应印面的改造时将会或多或少不同程度地破坏篆法的纯洁性,有时会悖谬“六书”。这种现象从古代印章制作一直到明清以来的篆刻创作中都普遍存在,对一些篆法细节上悖谬“六书”之处人们习以为常,见怪不怪了。

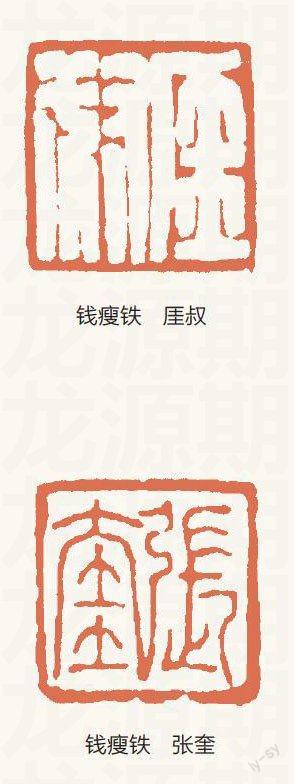

略举数印为例。钱瘦铁所作“压叔”和“张奎”二印,其中“压”与“奎”字中的两个“土”形的上横皆作圆弧两端向下垂,以《说文》的篆法较之,明显不合,但可以看出作者此变是出于使印面茂密充实的需要,以文字论之,当为错字,以篆刻艺术论之,未尝不可。再看徐三庚所作“胡纯辅印”、钱松所作“胡不恐”、叶潞渊所作“胡问遂”三方印例。三方印中的三个“胡”字与上举二印中“土”部的变化手法如出一辙,“古”部上边一横两端向上弯起作竖,这也为《说文》篆法所不许,但它却是印面篆刻美的需要。方去疾所刻“吉川蕙司”一印,“吉”字上横也采用了与前印“古”字相同的变化手法,结果“士”部变成了篆书“之”字之形,使此字的篆法与“告”相近,此不合《说文》的变化,明显能看出作者是出于汉印印式整饬匀满的艺术效果考虑。此类有悖“六书”的篆法变化在汉印中已不鲜见,今人用之,更是心安理得了。程邃作品“一身诗酒债,千里水云情”与徐三庚作品“理斋”,程印中的“里”字与徐印中“理”字的“里”部左右皆多出向下长垂的两横折竖画,此为《说文》所无,当为错误篆法,但此种错误人们犯得多了,也就见错而不认为是错了。王个簃作品“郭”字右上部作“”形,实则小篆作“○”,《说文》中释:“音韦,封域也。”此种有悖“六书”的篆刻中装饰性的篆法的例子,从古代印章一直到当代名家之作中可以信手拈来,举不胜举。再如丁敬作品“太素”中的“太”字为《说文》中所列古文的变形,此字法后来沦落为民间的俗书,在唐宋碑志篆额篆盖中能见到,《六书通》之类的字书中也有,而小篆一般假借用“大”或“泰”,丁敬用此民间俗写,但从篆刻美的角度去看,印面二字又非常协调。这类篆法在丁敬或丁敬之前的篆刻作品中常能见到,丁敬之后就越来越少了。

如果严格以《说文》的篆刻篆法的标准评判,这些印中列举的字例都可以称为错字:如果站在篆刻艺术立场上去看这些有悖“六书”的艺术变化,其评说会见仁见智,不同的人对篆刻艺术的理解不同,对文字把握的尺度也就不同。但问题在于我们必须在深入掌握正确篆法的基础上去主动地、有意识地求变化,求艺术上的新意,这种有悖“六书”与不懂篆法而去从心所欲的“任笔为体”有本质的不同。艺术上要的是艺高人胆大,而不是因无知而无畏。

篆刻中篆法正误的绝对化标准很难划一,不同的人对文字与艺术之间的把握度也不一样,看来用篆也要如孔子所说的“从心所欲不逾矩”。

责任编辑:刘光