点头天后宫的西洋彩绘

2015-05-30张先清

张先清

在中国海洋发展史上,恐怕很少有神灵宫庙能够像天后宫这样见证了中国人迈向海洋的历史。在传统时代,中国航海人的渔船、商船航行到哪里,哪里就出现了天后宫。可以说,分布在世界水路沿线的每一座天后宫,都仿佛在诉说着将不同地方的人群与广袤的水上世界连接起来的历史。因此,如果我们要沿着海上丝绸之路追寻中国人的航海文化,天后宫中就包含着取之不尽的故事。就如本文要谈到的福建省福鼎市点头镇天后宫,内中就蕴含着闽东人融入海上丝绸之路的一段珍贵历史记忆。

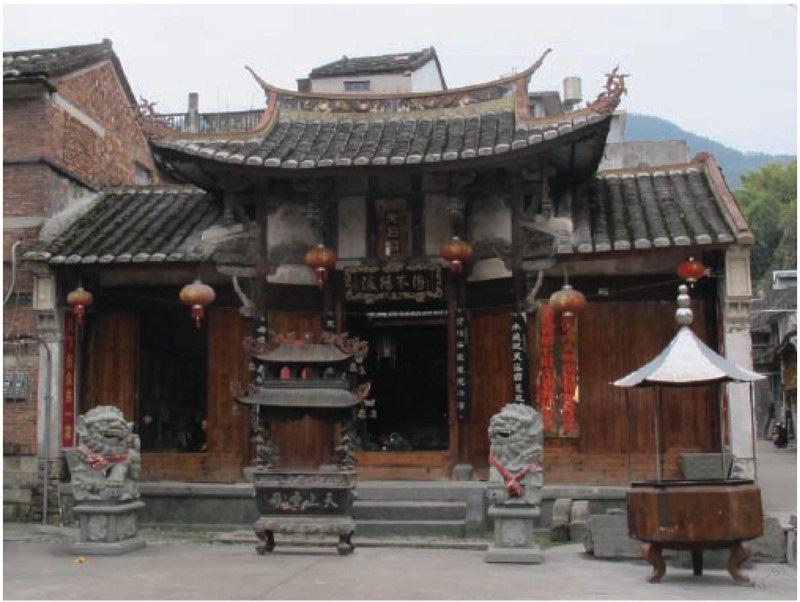

点头镇位于闽东北,是福鼎市的一个滨海小镇。旧名店头,属福鼎十五都。其地势背山面海,有港汊直通入海,旧时就是一个重要商埠,“商船往里,大者可载五百名。鱼盐之利,亦贸易一大宗”。点头镇地处闽头浙尾,交通便利,依凭有利的地理位置,清代这里已经发展成为人烟稠密、货物集聚的市镇。时光如梭,一个世纪不经意间走过,历经岁月的淘洗,昔日繁盛的景象已渐渐远去。除了老街外,目前点头镇留下的文物古迹并不多,但镇上却仍保留着一座极具文化内涵的天后宫。这座天后宫位于点头镇海乾路,始建时间已不可考。宫门前厅中竖有数块石碑,从碑文的记载可知,该宫最初兴建时间可上溯到明代,清代乾隆二十年(1755年)时重修。这一年,点头镇这座天后宫已经名列当时福鼎十大天后宫之一,其时称为“天上圣母庙”,另外九座分别位于县城演武厅东、赤屿、南镇上澳、沙埕、南镇中澳、秦屿小东门、白鹭、流江、水澳等地。从访谈中获取的地方资料,我们可以推测这座宫庙始建时代应该是明代中期,这与当地闽南渔民入迁的历史相符合。天后宫最近一次重修是2000年,而其所保留的主体建筑形态则应该是晚清年间的样貌,这一点从立于天后宫门前的两个青石双斗旗杆也可得到验证,它们高10米左右,左边旗杆底座石碑刻有“光绪二年丙子秋季吉旦”字样,右边旗杆底座则刻着“十五都扆山点头社公建”字样。可以说,点头镇天后宫是目前闽台地区保留年代较为久远的一座天后宫。

与一般福建沿海地区常见的天后宫不同,点头天后宫具有十分独特的建筑文化。在建筑形制上,这座天后宫仍然保持着闽东地区的建筑特点,大殿为重檐歇山式与硬山式混合屋顶,显示出古朴肃穆的风貌。随着近年来宫庙大肆重建,闽东南地区传统的带有地方特色的天后宫逐渐被高大巍峨、富丽堂皇的现代宫庙所取代,点头镇这种带有浓郁闽东建筑风格的天后宫,恰恰保留了旧时代的样子,从而为今人考察明清时期天后宫建筑的地方化提供了一个生动的案例。

除了古朴的建筑形制之外,点头镇天后宫还有一处十分珍贵的文化遗存,这就是宫庙前殿的藻井绘画艺术。天后宫前殿位于庙门入口处,顶部由三个藻井组成,工艺精湛,雕饰精美,称得上是木构建筑的精品。在闽东地区,一般宫庙藻井上通常都会绘制各种彩图,点头天后宫也是如此,前殿的三个藻井都绘有各种彩色图案。这种藻井木雕绘画艺术,在闽东地区比较古老的寺庙、祠堂中多有保留,也许并不鲜见。然而,点头天后宫前殿藻井上的彩绘,与常见的其他宫庙彩绘相比,却有着异乎寻常之处。在田野调查中我们发现,点头天后宫前殿藻井的彩绘内容主要由如下几个方面组成:其一是神迹故事,主要是妈祖显圣灵迹。经过一段时间发展后,明清时期妈祖信仰逐渐走向成熟,为了向民间讲述妈祖灵迹,这个时候出现了一种重要的传播手段,即在各地兴建的妈祖宫庙中绘制关于妈祖的各种神迹图,以向信众展示妈祖的灵异,从而传播妈祖信仰。通常显示妈祖神迹的绘图内容主要是参照《天妃显圣录》的相关内容,将妈祖一生重要神迹绘成数十幅彩绘展示出来。很显然,这种彩绘宣教的方式与佛教的影响有着密切的关系。佛教传人中国后,很快就以彩绘图像方式来宣扬佛祖释迦牟尼事迹,在大江南北地区广为流传。妈祖信仰虽然是中国本土的民间宗教形式,但在传播方式上却很容易受佛、道教的影响。其二是忠孝故事。孝道是儒家伦理思想的核心,在点头天后宫藻井彩绘中,就有不少题材是取自历史上的忠孝故事,如宣扬孝道的“二十四孝图”等,这也反映了传统时代天后宫作为一个公共空间,在宣扬国家意志上所发挥的重要作用。

上述两类彩绘题材,一般天后宫都有,并不足为奇。点头镇天后宫彩绘的独特之处是它的第三种彩绘题材——西洋彩绘。点头镇天后宫藻井彩绘中,还保留着两幅比较完整的清代西洋彩绘。这两幅西洋彩绘散处在上述中国题材的彩绘中,由于年代久远,藻井彩绘又遭受过破坏,如果不仔细观察,很难被辨认出来。其中一幅是彩绘人物,共绘有两个“番客”,一位是头戴西洋礼帽的男士,头戴中筒窄檐礼帽,上身着白色双排钮扣礼服,手执拐杖,可以看出这是一位典型的19世纪欧美男子的装束,其职业可能为一位商人。另一位是髡发长袍的西洋男性。这位彩绘西人的装束与之前头戴西洋礼帽者不同,从图案上看,这位西洋人的装束类似古代罗马人,而其人物形象,与17世纪以来在东南亚等地活动的西班牙天主教传教士十分相似。

另一幅西洋彩绘画的是一艘西洋轮船。从图案可以看出,这是一艘巨型的铁壳蒸汽轮船,高耸的烟囱正在冒着浓浓的黑烟,显示其正航行于大海中。甲板上绘有多位西洋人,其中一位水手装的男子,站在最高一层甲板上,手持单孔望远镜望向前方。很显然,这幅西洋彩绘与19世纪欧洲海洋运输的发展史有着密切的关系。1807年,美国人罗伯特·富尔顿造出了世界上第一艘正式投入使用的蒸汽船——克莱蒙特号,这艘轮船长45.72米、宽9.14米,排水量达到100吨,船上安装有一台72马力的瓦特蒸汽机,用蒸汽推动船两侧的明轮,带动船只前进。克莱蒙特号在纽约哈德逊河首次试航成功,表明船舶发展史进入了蒸汽时代,成为世界上第一艘投入商业运输的轮船。此后,大量的蒸汽轮船逐渐取代了传统的帆船,用于远洋航运,成为水上世界舞台的主角。

蒸汽轮船的出现,也迅速拉近了西方与中国的距离。19世纪中叶,英国及所属的东印度公司已经在远东航运中使用蒸汽动力的铁骨木壳明轮船,此后,这种蒸汽轮船就越来越多地出现在中国沿海各港口。尤其是在中国与西方贸易往来中,大量用于载运茶叶、瓷器及各种大宗货物。晚清时期,国人一般将这种与帆船截然不同的燃煤蒸汽动力船称为“火轮船”。点头天后宫的这两幅西洋彩绘,尽管经受了岁月的侵蚀,画面有不同程度的破损,但总体上仍然线条饱满,色彩生动。

在一个小镇的古朴的天后宫中出现“番客”“火轮船”这些涉及中西文化交流的西洋题材彩绘,这在海峡两岸天后宫中是十分少见的。著名的广州南海神庙中保存有一座奇异的“番鬼塑像”,讲述的是宋代古印度朝贡使者来华通商贸易、终老中国的故事。这座“番鬼塑像”已经是南海神庙中的重要标志物之一,成为象征广州参与海上丝绸之路与中外文化交流的重要历史见证。而点头天后宫的西洋彩绘,无疑也隐藏着闽东地区参与到海上丝绸之路的一段重要历史。

历史上包括福鼎在内的闽东地区,一直是中国最早与外国接触的滨海地区之一,也是最早融入海上丝绸之路的地方之一。在19世纪以前,物产丰饶的闽东地区,为蓬勃开展的海上丝绸之路提供了大量的贸易物品,无论是茶叶、瓷器,还是纸张、桐油等,当时的闽东各地,通过大大小小的港汊,与福州、泉州、厦门等对外贸易大港联系起来,源源不断地提供了上述本地丰富的对外贸易物产,充当了传统海上丝绸之路的经济腹地一角。而与点头天后宫毗邻的沙埕港,自古以来就是一个重要的对外贸易港口。在通过海上航运开展对外贸易的同时,西方人也沿着海上航线抵达闽东,从17世纪开始,从西班牙、意大利等国而来的传教士就以菲律宾为跳板,进入这里传教,开展宗教文化交流活动。19世纪以后,随着厦门、福州、宁波、上海、广州五口开放对外通商以及其后三都澳的开港,闽东更是直接参与到近代海上丝绸之路的频繁商贸往来中,从而与人类历史上这条沟通中西的海上大通道结下了不解之缘。

追溯闽东地区参与海上丝绸之路的这段历史,我们就很容易理解为什么在点头天后宫西洋彩绘中出现的主体内容是“番客图”与“火轮船图”了。很显然,这两类题材恰恰是与海上丝绸之路的主要活动息息相关的。海上丝绸之路既是一条中外海上贸易大通道,同时也是一条中外文化交流之路。商业贸易与文明交流,构成了海上丝绸之路的核心内容。在19世纪及其之前的时间里,频繁穿梭于海上丝绸之路的外国海客,主要就是往来各处的西方贸易商,而对于闽东本地海客来说,当他们前往三都澳、福州、广州,甚至到菲律宾及欧洲从事外洋贸易,打交道最多的也正是这些作为贸易伙伴的西洋商人。至于17世纪以来就频繁活跃在闽东的西方传教士,也是担负着与中国人开展东西文明对话的使命,循着海上丝绸之路航线而来。或许因为对这两类人物印象深刻,点头人就把他们绘制在故乡代表海洋精神的神圣空间里,作为对于外面世界认识的一种知识资本,这也从一个侧面体现出了闽东人对于海上丝绸之路文化的认知感与历史记忆。

至于“火轮船”彩绘的出现,则更是体现了闽东地区海洋族群对舟楫文化的格外重视。点头所处的福鼎沿海地区,长期以来是东南海洋族群生活的地方。这些海洋族群,以海为田,祖辈在海洋中讨生计,将点头老街经营成既是闽东重要的渔产交易地,同时也是茶叶、大米等商品生产、贸易场所。尤其是茶叶,作为闽东输往海上丝绸之路的重要贸易商品,在点头地方已有悠久的生产与销售历史,是传统海上丝绸之路赫赫有名的“北岭茶”的重要组成部分,每年销往外国成千上万担。大量的茶叶运输,一般都是通过海船等重要的水上货运工具,从水路运到福州、宁波等港口,然后再输往欧美。而这些凭海而生的海洋族群,对于海洋及舟楫在发展社会经济中的重要作用,具有高度的敏感性。他们认识到,如果没有海洋,也就没有故乡社会经济的繁荣发展,而对于“走洋如适市”的海洋族群来说,他们对通往大海的船有着天然的亲近感。作为海上重要交通工具的船,在这些海洋族群的社会生活中扮演了独一无二的角色,它们不仅是生活的依靠,更是须臾不离的伙伴。因此,当某一天这些见惯了帆樯林立的点头人,乍一看到这些游弋海上庞大、迅捷的西洋“火轮船”时,无疑会在心中留下深刻的印象,以至于当他们决定在家乡重修护佑其海上生计的天后宫时,自然而然会在宫庙彩绘中绘上“火轮船”图案,以表达对于异邦文明的观感及在大海中如履平地的美好愿望。

点头天后宫的这两幅西洋彩绘,不仅象征着点头人对于海上丝绸之路的文化记忆,同时也见证了闽东人参与海上丝绸之路建设的一段历史。