旧石器遗址中的遗迹

2015-05-30李君刘建超姬凌飞

李君 刘建超 姬凌飞

【关键词】旧石器遗址;泥河湾;遗迹

【摘 要】泥河湾盆地是中国旧石器时代遗址分布非常集中的地区,从1923年至今,已经发现了众多早、中、晚期遗址,出土了丰富的文化遗物和许多重要的遗迹。本文对泥河湾盆地发现的旧石器时代遗迹进行梳理与分析,对不同的遗迹进行了分类研究,并提出在发掘中对遗迹现象应予以重视。

如果将1920年法国神甫桑志华在甘肃庆阳地区发现打制石器作为叩开中国旧石器时代考古大门的标志,那么今天我国旧石器时代考古已历经90余载的光阴,在这期间旧石器考古一直围绕“石头”和“骨头”这两条主线开展。但是,我们需要意识到,在旧石器考古中发现的不单单有石制品和骨骼化石等遗物,还有不少容易被我们忽视的遗迹现象。近十几年来,旧石器时代考古的研究方向逐渐从单纯的石制品分类认识层面转移到关注古人类的行为方式与生存策略上,这一研究方向与思路的转变使得我国旧石器考古重新焕发生机,这在宁夏水洞沟遗址群以及山西柿子滩遗址群的研究上都获得了不错的效果。

论及我国的旧石器考古,分布在河北省西北部和山西省北部的桑干河流域的泥河湾盆地是一个绕不开的地方。从1923年到现在,泥河湾盆地共发现200多处旧石器时代遗址,重要的如马圈沟、小长梁、东谷坨、岑家湾、飞梁、青磁窑、摩天岭、板井子、许家窑—侯家窑、新庙庄、峙峪、籍箕滩、二道梁、杜庄、虎头梁等遗址。在这些遗址中,除出土大量石制品和动物骨骼化石外,还发现了一些遗迹现象,这为我们深入研究提供了新的材料和视角。考古学者们以往对该区域的研究集中于地质地貌、自然环境、石制品和动物骨骼化石等方面,但对遗迹现象的研究明显不足。本文对泥河湾旧石器遗址中发现的遗迹现象进行梳理,归纳分析出这些遗迹的种类与功能,以期泥河湾旧石器文化研究更加全面和深入,并对我国旧石器时代田野考古有所启迪和促进。

一、旧石器遗址中的遗迹

对旧石器遗址中发现的遗迹进行研究,首先需要明确“遗迹”的含义。《辞海》将“遗迹”定义为:“旧迹”[1]。《中国考古学大辞典》将“遗迹”定义为:“遗剩之痕迹,特指古代人类在生产、生活等社会实践中所遗留的通常不可移动的痕迹”[2]。在《中国百科大辞典》中,“遗迹”是指“古代人类活动留下的痕迹,如遗址、墓葬、灰坑、窖穴、岩画等,一般指体积较大或不可迁移的物体”[3]。在《中国大百科全书·考古学》中“遗迹”是指“古代人类通过各种活动遗留下来的痕迹,包括遗址、墓葬、灰坑、岩画、窖藏及游牧民族所遗留下来的活动痕迹等”[4]。科林·伦福儒等在《考古学:理论、方法与实践》一书中认为,一个遗址中所有的人工成分,比如柱洞、灶、窖穴等皆可称为遗迹,即本质上不可移动的人工制品[5]。

上述国内外权威著作中对“遗迹”定义的共同之处都是在于强调“人工行为”与“不可移动性”。这对于新石器时代及历史时期的遗址来说是非常贴切和适用的,因为在这些时期的遗址发掘中会经常碰见诸如灰坑、窖穴、房址、墓葬、沟壕甚至城址等特征明显且易辨别的遗迹。但是在旧石器遗址中发现的遗迹相对来说非常稀少,原因为:其一,旧石器时代人类对自然的改造程度很小;其二,年代久远,地形地貌的变化较大,能保存下来的很少;其三,假如有幸保存下来,被发现的几率又很小;其四,即使被发现了,也可能识别不出来。再加上对于非人工行为形成的遗迹的认识和处置方式不一,所以学术界对于“遗迹”在旧石器研究中的确切定义一直没有形成比较一致的观点。我们根据泥河湾多年的考古发掘材料,认为旧石器考古中的遗迹不仅包括古人类在生产、生活等活动中留下的痕迹,如用火、餐食、制造加工工具、房屋建筑乃至墓葬,还应该包括在遗址中发现的动物活动留下的痕迹以及目前还不能明确其性质的遗迹现象。

二、泥河湾旧石器遗址中的遗迹

泥河湾盆地内发现的旧石器时代遗址属于旷野类型,早期遗址多地处湖滨地带,易受到湖水上涨和消落的破坏,中晚期遗址地处河流阶地,易受到河水上涨与消落的破坏,再加上年代久远,所以这一类型的遗址相对于洞穴类型遗址而言很难保存下来。即便有幸发现了遗址,其中可以识别出人类活动重要迹象的遗迹更是凤毛麟角。我们通过对目前在泥河湾盆地旧石器遗址中发现的遗迹进行梳理,将其分为三个类型:第一是人类活动留下的遗迹;第二是动物活动留下的遗迹;第三是无法明确性质的遗迹。

(一)人类活动留下的遗迹

1.早期遗址中发现的遗迹

在我国旧石器时代早期遗址中,遗留下来并且能够被发现的人类活动遗迹相当稀少,这些遗迹可以分为用火遗迹、石器制造场或储料场、人类餐食活动面等类型。在1927—1937年北京市周口店第一地点发掘中,发现了紫荆木炭、很厚的灰烬层以及烧过的土块、石块、骨头和朴树籽等与火有关的遗物[6];1974年在辽宁省营口市金牛山遗址A地点发掘中,发现9处平面形状呈圆形或椭圆形的灰堆遗存[7];1997年在安徽省宁国市毛竹山遗址发掘中,发现一处环带状古人类活动遗迹,其中存放着砾石与石制品,在环带内还发现20个小圈,据此推测该遗址应是石器制造场或储料场[8]。但在泥河湾盆地长期的考古发掘中,到目前为止,明确的早期遗迹现象只在马圈沟遗址Ⅲ文化层有发现,是一处当时人类餐食的活动面,并没有发现其他的类似用火等类型的遗迹。

在马圈沟遗址2001年发掘探方的南部和2002年发掘探方的北部,有一处以象的骨骼为主、其间散布密集的石制品与天然石块的区域。象的骨骼有一枚近乎完整的门齿,还有大量完整或残破的骨骼。现场发现多数动物遗骨,特别是象的肋骨上保存有十分清晰的砍砸和刮削痕迹。石制品分布于骨骼上下或附近,其中第415号遗物是一件燧石质刮削器,它恰巧置于一条肋骨之上,展现出一幅生动形象的刮骨食肉情景。此外这些骨骼分布相对集中,但无次序,在它们之间散落着一些石核、石片、刮削器和天然石块等,在外围还发现3件石锤,可能当时的人类在餐食之余进行简单的加工、修理工具的工作,所以这一遗迹反映了当时人类的生产、生活行为(图一、二)[9]。这组遗物的分布状态,揭示了当时人类、石制品和象的遗骸之间存在的内在联系,展现出远古人类群体肢解动物、刮肉取食、敲骨吸髓的场景。

2. 中期遗址中发现的遗迹

据不完全统计,我国境内目前发现的旧石器时代中期遗址或地点共有60余处,其中在北京周口店第4地点(新洞遗址)[10],辽宁省喀左县鸽子洞遗址[11],贵州省岩灰洞[12]、硝灰洞遗址[13]等18处遗址或地点中发现用火遗迹,没有发现其他类型的遗迹。在泥河湾盆地目前已发现的近200处旧石器遗址中,属于旧石器时代中期的遗址数量并不多,而且仅在板井子遗址、新庙庄遗址发现了用火遗迹现象。

在1986年对新庙庄遗址的发掘中,发现了一处用火遗迹。灰烬层形状不规则,其间包含烧土和烧骨等遗物,未见成形的火塘,“但上述遗物的发现已经充分证明该遗址在形成过程中,人类在这里不仅打制石器、进餐,还用火烧烤过食物”[14]。

在1991年板井子遗址的发掘中,发现一处用火遗迹。其平面形状近圆形,整个范围直径近40厘米,范围内的红烧土呈环状,宽15~20厘米,厚2~5厘米,其间零星分布着直径小于1厘米的碎木炭粒,其外部散布着一些石制品[15]。

3.晚期遗址中发现的遗迹

在我国多年的旧石器考古发掘中,发现的晚期遗址数量众多,其中发现的遗迹类型也多种多样,除了常见的用火遗迹外,还有房屋建筑、石器制造场、原始墓葬等。旧石器时代晚期用火行为已经很普遍,据不完全统计,约有83处遗址或地点发现用火遗迹,遍及我国大江南北。在内蒙古呼和浩特大窑南山和前乃莫板村脑包梁[16],山西省怀仁鹅毛口[17]、太原古交[18]、襄汾大崮堆山[19],广东省南海西樵山[20]等5处地点发现了大型的石器制造场,使用时间从旧石器时代末期一直延续至新石器时代。从1982年开始,经过四年发掘的黑龙江省哈尔滨市阎家岗古营地遗址发现了2处由大量动物骨骼化石围成的半圆形圈状堆积,同时还伴存有灰烬、烧骨等用火遗物,它的发现具有重要的意义,这是我国以往的考古发掘中未曾报道过的,为我国古人类居址结构的研究提供了实例[21]。在1933—1934年北京山顶洞遗址的发掘中,在下室发现了中国迄今为止最早的墓葬,穿孔兽牙和石珠、钻孔石坠等随葬品以及在尸骨周围撒的赤铁矿粉粒,彰显出原始的宗教信仰[22]。与全国其他地区发现的类型多样的遗迹不同,在泥河湾盆地旧石器晚期遗址中只发现9处用火遗迹,在这些遗址中还伴存小规模的石器制作加工遗迹(表一)。

峙峪遗址位于泥河湾盆地西南端的河流阶地上,背山面水,是人类生存的适宜之地。在1963年的发掘中,发现了15000多件石制品和大量破碎的兽骨,还发现了灰烬层,其中包含大量石制品及动物化石,有几块砾石还有烧痕,“它是中国继北京猿人遗址用火遗迹被发现后又一处含有丰富用火遗迹的遗址”[23],且有明显的用火遗迹出露在地表。文化层厚度为0.9~1.5米,表明峙峪是一处古人类长期或多次占用的含有用火遗迹的遗址[24]。

由于我们不清楚大量石制品、破碎兽骨以及带烧痕的砾石的具体分布情况,只能做出如下推测:(1)有带烧痕的砾石存在,说明当时可能已具备简单结构的燃烧设施——火塘;(2)围绕火塘分布密集且破碎的动物骨骼化石反映出人类在火塘边烧烤、享用食物,然后随意丢弃食余垃圾的行为;(3)灰烬层中及附近发现的大量石碎片、碎屑反映出人类可能在闲暇的夜晚,借助火的光亮,在火塘边从事石制品的简单加工修理工作。上述推测的餐食与石器加工情景是围绕火塘为中心进行的,长久以来,火塘一直是人类活动的中心。

二道梁遗址揭露出A、B两处以用火遗迹为中心的遗物密集分布区。A区范围较大,中心区域遗物分布密集;B区范围相对较小,遗物分布松散(图三)。A区内保存有一处较完整的用火遗迹,呈不规则圆形,略凹,最大直径70厘米,应为“凹坑火塘”。其底部土层已变为红烧土,形状近圆形,内部灰烬层很厚,包含物有细石器、木炭和动物烧骨。火塘周围毫无规律地散布着若干石片和石块,这些石片和石块也显示出被火烧过的迹象,有些还可以拼合[25]。据此可以推断当时人类占用该遗址的行为方式:人类利用现成合适的或者临时制作的工具肢解动物,然后直接烧烤、享用食物,在食物不足的情况下敲骨吸髓裹腹,人类餐余后为了生计又开始制作修理工具,以增加狩猎的成功率。根据文化层的厚度以及包含物可以推断该遗址为当时人类一次性使用的临时性营地。

梅沟与苇地坡地点都属于虎头梁遗址群的组成部分,二者相距约2千米,两处发现的用火遗迹并不丰富。梅沟地点仅发现很薄的灰烬层,其中包含烧土与炭屑;苇地坡地点只发现了少量炭屑,没有发现其他用火遗迹的指示物。这两处地点发现的石制品很少,加起来只有57件,零散分布且残片断块居多。两处地点均没有发现动物骨骼化石以及种子、果核等植物性食物资源残骸,也就意味着这里可能没有发生过进食行为。上述诸多特征表明这两处地点可能为古人类短期停留活动的场所,兼有石器制作行为,更进一步推测可能为狩猎瞭望点,因为它们均位于桑干河北岸,背靠阶地,面向广阔的桑干河谷,视野开阔,有助于观察动物的踪迹,提高狩猎的成功率[26]。

油房遗址1986年试掘时在28平方米的范围内获得石制品697件,另有碎块废片2675件,在小范围内就发现众多石制品和加工时产生的副产品,说明这里是一处石器加工制作场所。文化层虽然很厚,但伴生的动物化石较少。此外,在发掘过程中还发现小面积的薄灰烬层、烧土块和烧骨,这应是人类偶尔在此进行餐食活动形成的,人类的居住地不是此处,但应该相距不远,功能不同的营地当时已经出现。该遗址文化层厚度达到6.5米,说明人类在此处长时间从事石器加工制造工作,成品源源不断地被输送出去,这也是遗址中发现的精致石器数量少、废品多的原因[27]。宾福德夫妇曾提出,旧石器时代存在三类基本的居址类型:(1)基本营地;(2)工作营地;(3)临时营地[28]。据上述特征推断油房遗址应属于工作营地,古人类在此长期从事石器的制作加工。

马鞍山遗址揭露出一处多层人类活动面,当时人类加工石器及用火的遗迹均有发现,且在垂直方向上的埋深较厚。用火遗迹包括火塘、火堆和灶等有30多处(图四)。火塘呈圆形或近圆形,由大的砾石或石块围摆而成(图五);火堆多不规则,其内包含烧骨和灰烬;发现灶一座,原地挖坑而成,平面近椭圆形,圜底,通过对灶进行解剖发现:其下部堆积为灰烬,上部为炭屑、红烧土和土混合堆积。用火遗迹的外围发现多处石制品分布密集区,堆积最厚处达20厘米,说明当时这里可能从事加工制作石器的工作。另外,用火遗迹的周围还散布有大量破碎的动物骨骼[29]。以上种种现象表明这里曾经是一处进行制作加工石器、烧烤享用食物等生产、生活活动的长期居住营地,也就是基本营地。

南磨遗址于1995年发掘22平方米,出土石制品97件,清理出3处火塘。火塘中含有大量木炭粒,石制品、烧骨、烧石大部分出土于火塘内及其周围,此外还出土碎骨50余件[30]。通过观察遗物与遗迹的分布,得知该地点属于一处人类临时性营地,人类曾短时间在此停留,围绕火塘进行烧烤食物、敲骨吸髓的进食行为,还从事制作修理石器的活动。

在以虎头梁村为中心的泥河湾遗址群中,不到10公里的范围内共发现20余处晚期遗址。上世纪70年代初,发掘了73101地点(八十亩地遗址)。该遗址未经破坏与扰乱,可以清楚地反映遗址的原始平面状况,这是我国旧石器时代考古首次对遗迹现象进行详细记录与分析的遗址。在该地点发现三个集中分布的灶坑。其中灶坑1呈长椭圆形,其中包含大量木炭粒、烧骨和烧过的鸵鸟蛋皮以及少量石器,灶坑边缘有四块较大的砾石,周围又散落着很多破碎的动物骨骼和石器。灶坑2与灶坑1相连,灶坑3包含物与灶坑1相同,只是在其边缘发现穿孔贝壳和赤铁矿(图六)。三个灶坑之间散布着大量石片与石屑,应该是古人类加工石器时的残留物。同时三个灶坑周围还散布着动物骨骼,说明人类曾围绕着火塘享用食物,离火塘近的可能直接将吃剩的骨头投入火塘中,距离远的直接扔在火塘附近。根据73101地点的平面布局图,发现灶坑1边缘有四块砾石分布于四角,形状似梯形,面积不足0.2平方米,推测这应是灶坑1的中心区域,但其实际燃烧范围约为1.36平方米。这些砾石根本起不到围挡火的作用,最起码东南与西北方向不能阻止火蔓延,其成因值得探究。同一地点而且范围仅仅50多平方米就发现3处灶坑,推测当时该遗址群体规模可能较大,也可能是遗址内部已有初级的功能分区,灶的主体功能也不同。不过从遗址的内部结构与平面布局来看,这里应是一处居址兼石器修理加工场所,但由于发现的灶坑不大且填充物不多,所以73101地点可能是一处居住时间短暂的临时性居址[31]。

“73101地点平面布局”是我们今天能够看到的关于泥河湾旧石器遗址的最早的具有遗迹标示意义的发掘平面图,它对此后泥河湾旧石器发掘中遗迹现象的认识和判定起到了启迪和指导作用。在虎头梁遗址群的遗址或地点中,有狩猎动物时的瞭望点,有动物肢解场所,有石器加工场所,都是一些功能不同的营地。相比较于其他遗址,73101地点背山面水,居于最高处,有利于避免河水上涨带来的灾难,所以成为居住点,其他不同功能的遗址与其共同构成了“虎头梁居住生活圈”。不同遗址(营地)间的距离很近且呈放射状布局,有利于集体狩猎和防御猛兽。同时根据地层堆积可知,这些遗址有的使用时间相对较短,说明人类为了生存,一直处于不停迁徙的过程中,临时性居址(或营地)的建立或已成为常态。

瓜地梁遗址也发现用火遗迹,但规模很小,与之共存的遗物为数量较多的石制品、1件钻孔鸵鸟蛋皮(周边尚未进行磨圆加工)和1件赤铁矿团块[32],将这些文化遗物结合起来看,该地点应为一处古人类临时活动场所。人类在此短暂地停留休息,期间从事了小规模的石器加工与装饰品的制作等相关生产、生活行为。可能是制作者对已完成钻孔的鸵鸟蛋皮不满意,所以没有进行下一步的磨圆修理工作,便将其丢弃,而绝大部分石器成品则被带走,留下较多的废片碎屑。

通过对泥河湾盆地旧石器时代晚期遗址中9处用火遗迹的论述,发现这些遗址具有以下特征:(1)都属于旷野类型遗址,没有发现房屋居址;(2)均发现简易火塘,每个遗址数量不等,火塘构造简单,有的四周放置四块砾石,形状不规则,多为椭圆形和近圆形;(3)火塘内部多含有烧骨、烧石等;(4)环绕火塘密集分布破碎的动物骨骼以及加工石制品时的碎屑;(5)个别火塘边缘发现穿孔贝壳和钻孔鸵鸟蛋皮装饰物。

同时期从欧洲到西伯利亚的广袤区域内发现的旧石器晚期遗址中的遗迹却呈现出与泥河湾旧石器晚期遗址中发现的遗迹截然不同的特点:(1)在相当数量的遗址中发现了由猛犸象骨骼、鹿角、石块和兽皮等构建的浅穴式房屋建筑,形状不甚规整,有的遗址房屋数量还不止一座[33];(2)通常在室内中心或后部设灶,数量也不止一个,屋顶多留有烟道;(3)围绕火塘很少发现动物骨骼化石以及石制品;(4)在室内除了发现一些石器、骨角器等工具外,还有数量较多的用猛犸象牙雕刻成的饰品以及极富有祭祀崇拜寓意的裸体妇女雕像等艺术品;(5)有的遗址中还发现具有宗教意义或性质的岩画,甚至在马尔他遗址(2~3万年)中还发现了一座小孩墓葬[34]。两者时代大致相同,文化面貌却差异如此巨大,这不得不引起我们的思考,值得深入探究导致这种现象发生的原因。

(二)动物活动留下的遗迹

目前在泥河湾盆地所有旧石器遗址和地点中,只在马圈沟遗址发现了动物活动留下的遗迹现象,这在全国旧石器遗址中也实属罕见。

2004年在马圈沟遗址Ⅱ文化层发掘中,66个动物足迹坑被发现并完整地揭露出来。坑深浅不一,开口大小也不同,有的在坑壁上还可见受动物蹄或腿挤压而形成的弧形凹槽,显示出相互之间的打破关系(图七)。数量众多且保存如此完好的足迹坑被发现,从侧面反映出当时马圈沟遗址临近湖泊,植被茂盛,动物时常出没于湖边饮水嬉戏的生机场景。它的发现具有重要意义,是中国首次在旧石器时代早期遗址中发现的呈一定规模且完整的动物足迹[35]。

(三)无法明确的遗迹现象

在泥河湾旧石器时代遗址发掘中,偶尔也会遇到一些现在还难以给出令人信服的解释的遗迹现象。在山神庙咀遗址照坡发现的“石铺地面”“石墙”“石围圈”就属于该类遗迹现象。

2011年在山神庙咀遗址照坡发掘时曾挖出“石铺地面”。西侧由大块砾石铺成,东侧由小块砾石铺成,界线清楚,其凹陷处充填亚粘土。铺地的砾石间无粗砂及细砾,但夹杂动物肢骨碎片以及很少量的人工打制石块(图八)。后在“石铺地面”东北方向约200米处发现“砾石墙”,是一处由巨石支撑体构成直角的墙角,其中有类似炉灶的设施,散布有碎骨片和人工打击过的石块。同时,在其以北山坡同一高度、同一层位还发现“石围圈”。

“石铺地面”发现后对其人工性质的争论不断。发掘者袁宝印认为,如果是河水冲击形成的自然现象,应该不会铺得这么均匀,所以推测应该是古人类有意识的建筑物。卫奇则认为是在某种条件下自然形成的,并非人为因素形成,其依据是:(1)“石铺地面”分布于河床砾石层中,违背生物趋利避害的法则,容易受到洪水破坏;(2)分布范围很大,在落后的生产力条件下不易完成;(3)从人类行为角度来看,“石铺地面”作为居住址,既不舒适也不安全,耗费很大体力完成这一工作没有实际意义;(4)从人类行为与文化的连续性来看,这是一处孤例,本区域以后的遗址中没有类似的发现[36]。鉴于这一遗存的性质目前尚存在很大争议,所以暂时将其归入第三类遗存。

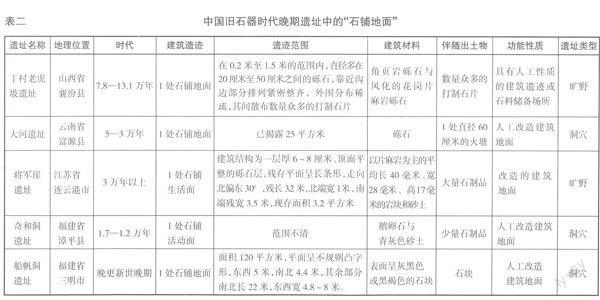

此外,据不完全统计,目前在中国旧石器时代考古发掘中发现“石铺地面”这一遗迹现象的还有5处遗址(表二),它们都属于旧石器时代晚期,分别是山西省丁村老虎坡地点[37],云南省富源大河遗址[38],江苏省连云港将军崖遗址[39],福建省奇和洞[40]船帆洞遗址[41]。其人工性质与功能、用途目前都尚存争议,更何况旧石器早期的照坡遗址。尽管对这类遗迹现象的认识分歧很大,但是作为一种新出现的认识观点,在今后的工作中仍应对其有足够的重视,毕竟旧石器时代的遗迹现象凤毛麟角,在工作中有此意识才不会遗漏掉宝贵的遗迹现象。

三、几点认识

科学而详细的考古发掘是考古学获取远古人类生存和活动信息的前提。本文通过对泥河湾盆地发现的遗迹进行分类,将其分为三种类型,除了常见的人类活动形成的遗迹外,还将动物活动形成的痕迹以及目前无法明确性质的痕迹单独列出,将其按照遗迹单位来对待,意在引起学者对这类遗迹现象的重视。虽然目前我们对这两类遗迹的认识还不够充分,但其重要性却不能低估,随着研究的逐渐深入,新科技手段的不断应用,对这种遗迹的认识会越来越深入,它会为我们的研究提供更多有重要价值的信息。

我国旧石器时代考古开展95年来,期间历经多次坎坷挫折,改革开放后重新焕发生机,各项工作都取得了不错的成就。新的发掘方法,新的理论观点,新的科学技术都贯穿交叉于旧石器考古研究中。泥河湾盆地作为中国旧石器考古的重地,理应扮演“领头羊”的角色。在过去20余年中使用国际流行的水平发掘方法和先进的分析研究方法,与国外学者或机构交流合作成为常态化趋势,这些都促使我国旧石器考古工作获得较大进步。以往的工作既有收获,又有缺憾。田野考古中所进行的工作都要落实到人的行为活动,在以往的研究中,学者们对石器、化石等遗物情有独钟,对承载更多人类行为信息的遗迹现象却没能倾注更多的热情或给予更多的关注。东汉王粲《赠文叔良》诗曰:“先民遗迹,来世之矩”,可见遗迹可提供生产、生活等方面完整的、重要的资料,对于后人了解古人物质与精神生活有很大帮助。因此,在旧石器田野考古中需要格外留意那些容易被忽略的细节,以免一些宝贵的遗迹现象被丢失和破坏。

目前在我国旧石器田野考古发掘中,通常采用1米×1米的方格发掘法,发掘者虽然也会注意到明显的遗迹现象,但容易忽略面积较大的遗迹现象,尤其是这些遗迹的分布面积超出了发掘区的范围,这就可能会和重要遗迹失之交臂。因此,在做好保护工作的前提下,一次性发掘的面积尽可能大些,这样发掘者看到的将是一个整体,而不是一个局部,从而可以更直观地观察到遗物或遗迹现象的分布格局和变化情况。同时还需注重不同性质遗物之间的关联,即共存关系,这种关联可能反映出一定的遗迹现象和遗迹功能。此外,发掘中要时刻留意观察遗物周边土质、土色的变化,如果碰到一些不清楚的特殊现象,应决定是按照二分之一、四分之一的面积继续进行发掘,还是整体套箱搬进室内清理。

张森水先生曾指出:“在方法论上,从长期以器物为研究中心转向以遗址为研究中心,为此,发掘方法更加细密,采用大面积平面揭露的方法,导致发现这些与人类活动有关的大型遗存,进而拓宽研究领域,探索它们与人类行为的关系,成为中国旧石器考古研究的新热点。”[42]我国旧石器田野考古从单体遗物逐渐发展到遗迹单位的发现与研究,这是一个从点到面的发展过程,过去很长一段时间我们对“点”的发现与研究较多,现在逐步开始注重“面”的发现与研究。通过对遗物与遗迹的综合研究,对整个遗址会有深入认识,进而在此基础上上升到对遗址群的研究层面,小角度与大视野相结合,这是旧石器考古不断深化的研究趋势。

[1]辞海编辑委员会:《辞海》,上海辞书出版社,2009年,第2706页。

[2]中国社会科学院考古研究所:《中国考古学大辞典》,上海辞书出版社,2014年,第13页。

[3]中国百科大辞典编委会:《中国百科大辞典》,华夏出版社,1990年。

[4]中国大百科全书总编辑委员会《考古学》编辑委员会:《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年,第608页。

[5]科林·伦福儒、保罗·巴恩著,中国社会科学院考古研究所译:《考古学:理论、方法与实践》,文物出版社,2004年,第50页。

[6]张之恒,黄建秋,吴建民:《中国旧石器时代考古》,南京大学出版社,2003年,第203—219页。

[7]傅仁义:《金牛山古人类遗址的发掘和研究简史》,《考古学研究》2008年00期。

[8]房迎三,黄蕴平,梁任又,陈勇,彭道起:《安徽宁国毛竹山发现的旧石器早期遗存》,《人类学学报》2001年2期。

[9]谢飞,李珺,刘连强:《泥河湾旧石器文化》,花山文艺出版社,2006 年,第36—37页。

[10]同[6],第269—271页。

[11]同[6],第271—274页。

[12]吴茂霖,王令红,张银运,张森水:《贵州桐梓发现的古人类化石及其文化遗物》,《古脊椎动物与古人类》1975年1期。

[13]曹泽田:《贵州水城硝灰洞旧石器文化遗址》,《古脊椎动物与古人类》1978年1期。

[14]同[9],第140页。

[15]同[9],第131页。

[16]内蒙古博物馆,内蒙古文物工作队:《呼和浩特市东郊旧石器时代石器制造场发掘报告》,《文物》1977年5期。

[17]贾兰坡,尤玉柱:《山西怀仁鹅毛口石器制造场遗址》,《考古学报》1973年2期。

[18]王向前:《太原古交发现旧石器时代石器制造场》,《人类学学报》1984年1期。

[19]山西省考古研究所:《山西襄汾县大崮堆山石器制造场遗址1988~1989年的发掘》,《考古》2014年8期。

[20]李松生:《西樵山考古研究的发展》,《中山大学学报》(社会科学版)1991年4期。

[21]魏屹,陈胜前,高星:《试论阎家岗遗址动物骨骼圈状堆积的性质》,《人类学学报》2012年3期。

[22]同[6],第347—354页。

[23]王益人:《峙峪遗址50年祭——中国旧石器考古方法之检讨》,《化石》2015年2期。

[24]贾兰坡,盖培,尤玉柱:《山西峙峪旧石器时代遗址发掘报告》,《考古学报》1972年1期。

[25]同[9],第190页。

[26]梅惠杰:《泥河湾盆地梅沟和苇地坡旧石器时代晚期地点》,《人类学学报》2006年4期。

[27]谢飞,成胜泉:《河北阳原油房细石器发掘报告》,《人类学学报》1989年1期。

[28]转引自陈淳:《再谈旧石器类型学》,《人类学学报》1997年1期。

[29]同[9],第171页。

[30]卫奇,李珺,裴树文:《旧石器遗址与古人类文化》,载袁宝印等主编:《泥河湾裂谷与古人类》,地质出版社,2011 年,第194—195页。

[31]盖培,卫奇:《虎头梁旧石器时代晚期遗址的发现》,《古脊椎动物与古人类》1977年4期。

[32]梅惠杰:《泥河湾盆地旧、新石器时代的过渡——阳原于家沟遗址的发现与研究》,北京大学博士毕业论文(待刊)。

[33]马宁,王春雪:《旧石器时代晚期的居址》,《化石》2008年4期。

[34]冯恩学:《俄国东西伯利亚与远东考古》,吉林大学出版社,2002年,第3—92页。

[35]同[9],第30—31页。

[36]卫奇:《关于〈泥河湾盆地136万年的古人类石铺地面〉》,2013年12月6日中国科学院古脊椎动物与古人类研究所602谈古斋座谈会内容。

[37]孟苗:《老虎坡发现疑似人工石铺地面》,《山西日报》2015年11月18日第B01版。

[38]吉学平:《大河洞穴之魅——富源大河旧石器遗址揭秘》,《中国文化遗产》2008年6期。

[39]房迎三,惠强,项剑云等:《江苏连云港将军崖旧石器晚期遗址的考古发掘与收获》,《东南文化》2008年1期。

[40]福建博物院,龙岩市文化与出版局:《福建漳平市奇和洞史前遗址发掘简报》,《考古》2013年5期。

[41]陈子文,李建军,余生富:《福建三明船帆洞旧石器遗址》,《人类学学报》2001年4期。

[42]张森水:《近20年来中国旧石器考古学的进展与思考》,《第四纪研究》2002年1期。

〔责任编辑:张金栋〕