丹苹、雷红和大旂

2015-05-30祝淳翔

祝淳翔

“丹苹”其人

从一九四九年十月起,词曲名家卢前(冀野)的专栏“柴室小品”在《大报》开始连载。据卢先生哲嗣卢佶在台版《柴室小品》序言里说,“我的二姐夫何玉书先生曾告诉我,他还清楚记得,《大报》总编辑陈蝶衣先生为约稿事,曾来南京大板巷旧宅,拜访过我的父亲。”可见陈蝶衣相当看重卢冀野的文字。卢先生为《大报》撰写的这个专栏,前后持续了十八个月,直至其病故而止。

一九五一年四月十七日,卢氏在南京大学医院去世,几天后《大报》上便刊出多篇悼念文章,其中有篇笔名“丹苹”的《悼卢冀野先生》(载《大报》1951年4月21日),由《卢前笔记杂钞》(中华书局2006年版,《冀野文钞》之一)全文附录,文中的一句话透露出作者的身份信息:“我为了珍视先生的手迹,曾保存了一部分原稿。”编者在此加注说:“本文署名‘丹苹,后附卢前予陈蝶衣之遗札,疑‘丹苹即《大报》总编辑陈蝶衣。”这一推断顺理成章,合乎逻辑。

不过,起初我对于编者的推断却不无疑虑:陈蝶衣的悼文为何不署常用笔名“蝶衣”呢?兴许“丹苹”只是报社的一位普通编辑?鉴于这种可能性无法排除,我便特意去翻查陈蝶衣曾经使用过的名字,他原名陈元栋,一说陈积勋,笔名陈涤夷、陈蝶衣、玉鸳生、狄薏、陈式、方忭、方达、夏威、明瑶、佩琼、鲍华、叶绿等,别号龙城逋客。这些笔名,出自秦德祥所编《高山流水:常州音乐名家》(方志出版社2010),编者撰稿时,试图请陈蝶衣本人审读,老先生因健康状况不佳,转由其长子著名指挥家陈燮阳代理。毋庸置疑,这些笔名的可靠性都是相当高的。另外,还有人指出陈氏的其他笔名,如叶凡、辛夷、狄珊、狄慧等等。注意,名单中可并没有“丹苹”啊。

陈蝶衣是小报界大佬级人物,但他在该报于一九五二年与《亦报》合并后几个月,便举家赴港定居,除了从事编刊物、编剧本,也继续为流行歌曲编词,终在晚年成就其“一代词圣”之美名。在港居留期间,陈蝶衣曾应老友沈苇窗之请在《大人》杂志发表过一系列回忆文章,可惜在内地找寻不易,无从通览以核对笔名。于是这一探究看来只能暂且搁笔了。

峰回路转的是,笔者近来忙于收录陶亢德的文章,业已知晓《大报》上的“苏式”即陶先生所用笔名。当抄录一九五○年四月十七日《大报》时,无意中发现苏式的短文《有口不难言》里有如下措辞:“而丹苹先生以一新闻纸负责人的地位,抒此卓论,他当然也把握到:政府之于一切民隐,是在如何力求宣达与疏浚。”至此终于恍悟:既然丹苹是报纸的“负责人”,那他当然只能是《大报》总编陈蝶衣吧。

查丹苹在《大报》上的首篇文章《荆逢嫁》,写一位“天涯歌女”的出嫁,这符合陈蝶衣曾经的职业身份。又,丹苹《磨夜》(载《大报》1949年8月21日):“对于磨夜,从我十五岁那年进《新闻报》起,已积有二十余年经验。”这一经历颇为罕见,记得台湾学者蔡登山在掌握陈蝶衣的回忆录后,撰有《沪上才子·歌词大佬的陈蝶衣》(载《悦读》第17卷,二十一世纪出版社2010),称“陈蝶衣刚十五岁就辍学进了上海《新闻报》做练习生,负责文牍方面的事务。后来他从拣字、校对一路干到记者、编辑。”蔡文并引陈氏自述,道出“蝶衣”笔名的来源:“当时‘鸳鸯蝴蝶派在上海很流行。我看了一本小说,叫《蝶衣金粉》。我在报馆大家都叫我‘小弟弟,‘蝶衣在上海话里就是‘弟弟。我就用它做了笔名。渐渐地原名就不被提起了。”此外,丹苹在上海解放初另一份小报《亦报》开有专栏《急就章》,曾刊短文《水滴铜龙》(1949年7月30日),再次提及他“在《新闻报》当练习生的时候,曾有过一次大水,《新闻报》机器房进水,第二天报没有出得成”。看得出,早年的学徒生涯,在陈蝶衣的记忆里简直刻骨铭心。

友人宋希於对丹苹其人也有所探究。他曾读及马国平的《柯灵编〈作家笔会〉作者考略》(《中华读书报》2014年4月2日),在考证完“原予鲁”是徐开垒后,马先生又考证了一位“但萍”:

“但萍”是谁还是有迹可循的。但萍的《忆崔万秋》展现了两人之间相当熟稔的关系。《忆崔万秋》来自《春秋》一九四三年八月十五日的创刊号,只是篇名中“忆”后面加了冒号。陈蝶衣离开《万象》后,旋即去主编《春秋》杂志。创刊号上即有徐开垒署名为“徐翊”的《夏夜的风》,紧随其后的就是但萍的《忆:崔万秋》,有趣的是文中同时刊登着一封崔万秋致陈蝶衣的信函,那是一张写在《大晚报》信笺上的手札影印件,只能认清少数几个字,但抬头和署名是清晰的。影印件下注明了“崔万秋手扎”五个印刷字体。

那么,陈蝶衣会与崔万秋有所交集吗?陈蝶衣一九三三年创办《明星日报》,首创电影明星评选,胡蝶当选为“电影皇后”,影响远及海内外。三四十年代,他还创作了许多歌曲,被称为中国最早的流行歌曲词作家。但萍还曾在《春秋》杂志一九四三年第一卷第二期发表过诗歌《劝》一首:“请视向天地空旷处,轻移的是云絮,含笑的是花枝。在你的心灵上,缀上云的纯洁,花的鲜艳,这不是单纯的忠告,更是你良好的抚慰!” 这首诗完全可以当作歌词看。

崔万秋山东人,他三十年代从日本留学回来后,即进入曾虚白主持的《大晚报》,主编“火炬”、“剪影”副刊。陈、崔二人当时都涉足于报刊、电影圈,他们的关系由于那件手札影印件而得以确认,并进一步断定“但萍”是陈蝶衣的笔名,否则他不会在文中夹载崔万秋的信函而不加说明。但萍的文章在陈蝶衣主编《万象》时也出现过,在第二年第九期三月号“我的嗜好”征文中,但萍谈到“我很喜欢旧时朋友们投递给我的信札,我将朋友们的信黏贴成册,十年以来,已经积有厚厚的三本”。正好暗合下半年发表的《忆:崔万秋》中的手札。如此看来,陈蝶衣只是在自己主办的杂志上做了隐身作者,时间正好在《万象》、《春秋》易主之际。“但萍”真不是一般人也。

这部分的考证不尽周密,但也不无道理,再结合“丹苹”亦为陈蝶衣,那么就不得不令我们把这两个笔名联系起来看了—的确,“但萍”、“丹苹”的读音(尤其在方言中)是极为相近的。

不仅如此,尚存在更多共通的“内证”:丹苹在《悼卢冀野先生》后,附有卢前致陈蝶衣的信札,而但萍《忆:崔万秋》的文章中竟也同样附上崔万秋致陈蝶衣的信札,手法如出一辙。又,丹苹曾云:“我为了珍视先生的手迹,曾保存了一部分原稿(按:指卢前以公孙拜笔名所写的《齐云楼》长篇手稿),展阅遗篇,不能无恸!”而但萍说:“我很喜欢旧时朋友们投递给我的信札,我将朋友们的信黏贴成册,十年以来,已经积有厚厚的三本。”对友人手稿与信札的珍视态度也是一以贯之。

还能举一反三的是,《万象》杂志也有一位署名丹苹的作者,写了多篇“低徊词”,至今无人“认领”;而在此前的《小说日报》(1941年5月14日至6月29日《流莺曲》)、此后的《铁报》还有个写小说(1946年10月《热昏封神榜》)的陈丹苹。更巧的是,这些署名“丹苹”、“陈丹苹”所在的报章杂志均由陈蝶衣主持。

即使笔名多为临时所取,并不一定包含深意,但至少同一人主持下的刊物,笔名与笔名之间应具相对的稳定性。如果这一规律还算靠谱,则上述这些丹苹、陈丹苹、但萍似应连缀于一处,都视为陈蝶衣一人的“分身”吧。

颇值一提的是,蔡登山《沪上才子·歌词大佬的陈蝶衣》还介绍说,陈蝶衣的诗词老师是著名文人步林屋。试想,古代的诗词也是谱曲演唱的,则陈蝶衣所编歌词,不就是由风格婉约的旧体诗词打下基础的吗?而从写作难易程度上比较,前者着实要容易许多。当然,歌词要编得琅琅上口、感情充沛又深入人心,也非一朝一夕的事。此外,从一九二四年起,步氏也曾主办一份名为《大报》的小报,陈蝶衣常以本名积勋为该报撰稿。不难想见,解放后陈蝶衣会将自己主编的改良小报取名为《大报》,恐怕不仅仅是巧合。更有可能的是,在最易受到外界影响的少年时期,老师步林屋的言传身教,早已潜移默化深植于学生的心田了。

在解放后的《大报》上,丹苹文章的专栏名为“茗边手记”。复经检索一九四六年的方形周报《海燕》(按:抗战胜利后,继龚之方、唐大郎主持的《海风》之后,涌现出一大批方形周报,《海燕》是其中之一,实质上它们都是小报的一种延续与变种),其中也有丹苹的“茗边手记”。从笔名以及专栏名的递延关系来看,《海燕》的主编多半也是陈蝶衣。

如果光盯着同音字而不顾别的限定条件,纰漏也在所难免。例如当年稍晚时段,还有一位名唤“丹萍”的写作者,常常报道歌坛轶事,经查考,此人是位姓黄的女歌手,倒与陈蝶衣无关了。为了防止因名字接近而引起不必要的误认,故也在此附带一笔。

记得以前读劳伦斯·布洛克的侦探小说《图书馆里的贼》,里边提到一位以写各色文章为生的廉价书作者雷斯特·哈丁·洛斯,在此人的自传里曾列举过三十多个笔名,还坦言有一些笔名自己也忘记了。这与陈蝶衣的例证或有类似处。还注意到另一位侦探作家铁伊在其历史推理小说《时间的女儿》里提出一种观点,即历史上的迷雾很大程度上归因于知情者的闭口不谈。而这种失语原因很复杂,除了记忆不可靠之外,还有可能是故意不去回忆。至于陈蝶衣的失语究竟原因何在,尚值得进一步探究。

关于“雷红”

金性尧在《小型报文粹》里说:“当时小型报的班底,大部分是固定的专栏作者,写好后只要搁在家里,每天有‘特派员来拿。”这在当时确实是普遍现象。

当浏览《海燕》创刊号,发现撰稿者有:横云阁主、老凤、雷红、周鍊霞、大狂、凡鸟……其中横云阁主即张健帆,新《大报》上也有横云的专栏《弦边语》。老凤是朱凤蔚,凡鸟即李恩绩,也均为陈氏《万象》时期的班底,而上述作者也都现身于《铁报》。既然当年的小报作者多为同人性质,则这些人都可视作陈蝶衣的固定班底。

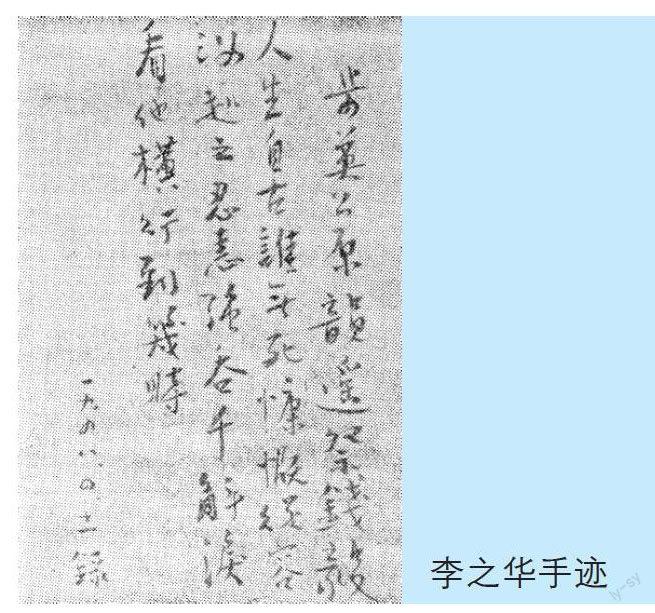

“雷红”也颇值一说。首先,在平斋的打油诗《大报开篇》里,将雷红与丹苹并列:“茗边手记写风光。雷是响声红是色,雷红大笔名相当。”这样的处理方式,意味深长;其次,经检索,雷红是陈蝶衣的老搭档,名字遍见于其主编的《万象》、《春秋》、《生活》、《宇宙》乃至《西点》等刊物。同时,李之华与陈蝶衣关系熟稔,后者曾回忆他与李“认识有年,份属知交”(《一身去国八千里》)。而沈飞德《旧上海的一份小报〈铁报〉》(《档案与历史》1988年3期)指出,李之华是该报第四版下半版的主要撰稿者;钱小惠在《父亲阿英同志和李之华同志的友谊》里又说,李之华在《铁报》当过记者。综上,则雷红与李之华的经历线基本重合。(按:由于冯亦代在《大报》创刊之初即北上,某种意义上可以说《大报》是后期的《铁报》的升级改进版,除了总编同为陈蝶衣,《铁报》的多名记者李之华、吴崇文、乐小英、董天野等人,以后任职《大报》,乃至特约撰稿者也多是同一批人)

此外,继一九五○年二月一日《大报》刊出陈涤夷的《劝购公债诗:寄我报读者同志》之后,四日,雷红更提议该报写稿人,以一日稿费购买公债。几天后的八日,平斋响应雷红的倡议,提出将自己十篇左右的稿酬,由《大报》代买公债五分;同月十五日,汪东在《大报》上刊出短文《笔会》:

《大报》于元旦日,集刊同人文字,谓之《笔会》。愚意此名甚佳,宜有其实。无妨每三月一会,假座馆中,邀投稿诸人,互通情谊,不具酒食,惟以清茗助谈。大抵个人思想意见,不必尽同,然绝无违背大潮流处。至于救偏之论,旨各有在,有时相反,实亦相成。集会之时,不妨从容讨论,免除隔阂。若遇特别事端,则可通知临时集议。譬如量购人民胜利折实公债一事,由雷红君建议,度无有不赞成者。若有此会,即片言可决,不必展转征询,多费时日也。其在远处者,则以《通讯录》寄之。决议之事,服从多数。而其会即以笔会名。倘能行之,似于划一言论,交换知识,必多裨益。如谓不可,冀赐傥言。

稍加分析可知:此文涉及两件事。其一,查一九五○年一月一日《大报》上闻蛩(即金性尧)的《元旦短柬》的开头“编辑先生:看了您征《新年笔会》稿的信”,可知《笔会》由《大报》编辑预先设计,曾广发征文信。此处的编辑,除陈蝶衣外不会是旁人。在此基础上,汪东还进一步提议报社同人以座谈会的形式,每三月聚会一次,也称作“笔会”;其二,量购胜利公债,是当年的政经大事。雷红提议以稿费购买公债,其身份该是报纸的内部人员,才较为合宜,而作为该报重要作者的蔡夷白和汪东等人都积极响应,汪氏更建议聚会讨论,当场解决之。总之,应将汪东口中的两件事等量齐观,因为都关乎报社的管理方式,征稿事与总编陈蝶衣有关,那么后者雷红是代理社长李之华的可能性颇大。

又及,一九五○年七月七日《大报》一周年纪念,刊登雷红《无限的发展:祝大报周年》一文,其中说:“本报在六月下旬举行的广播,是周年纪念的预祝,实际上今天才是本报创刊一周年纪念日。这一个可纪念的日子,不仅仅是为了本报的创刊,同时又是日本帝国主义者开始用大规模武装来侵略中国的日子。……本报在这样一个可纪念的日子诞生,命名为大报,可以见得志不在小。值此周年,当然不可能以志不在小而自高自满,阻碍了进步的道路;正要深自检讨,避免缺点与错误,使报纸可以提高一步。”语气中带有明显的规诫意味,正符合责己以严的古训,若非出自报纸的管理人员之口,则未免持论过苛。

还有更多依据,如雷红《野史与正史》(1949年8月2日):“还希望读到一部正史。人民解放事业的史诗虽然还未达终篇……像联共布党史一样。”这口吻与李之华的党员身份契合。而在《桎梏终身》(1949年8月6日)里,雷红说自己戴眼镜天热时汗流下来很难受。核对一九五○年七月七日《大报》一周年纪念号所刊社长李之华的照片,他鼻梁上正戴着一副厚厚镜片的眼镜……

假如笔者的推断“雷红即李之华”符合逻辑,则类似《东南食味》(《旅行杂志》1948年第22卷第1期)等名篇的作者便有了着落,这或可略为弥补些许文坛缺憾。

李之华在《大报》社长冯亦代赴京之后,由夏衍推荐为代理社长。据冯亦代回忆:“一九四九年七月我参加华东二团出席了全国第一次文代大会,会后我就调北平工作,全家迁到北平。”(《上海情结》,载1994年5月28日《新民晚报》)按,全国第一次文代会的闭幕日期为七月十九日,这说明李之华的代理社长职衔,几与《大报》创刊同步。一九五○年起,李之华兼任上海人民广播电台台长室秘书,在领导上海私营广播电台的改造方面做了大量工作。一九五二年春节过后,《大报》并入《亦报》,李之华正式转到市广播电台任秘书兼编辑组长,后升任副台长、副董事长。可惜好景不常,仅过几年,便发生了一桩惨祸。一九五五年六月一日晚,李之华公毕归家途中,被三轮车撞成重伤,经抢救无效于六月八日辞世。(《上海广播电视志》)至于魏绍昌说李之华于二十世纪六十年代身故(《夏衍同志二三事》),显然不确。若问车祸究竟如何发生,限于文献无征,今已无从查考。联系到雷红在一九五○年六月十七日的短章《千骑星火》,除以抒情的笔调描绘“西藏路上由北向南,只见一路上的三轮车辆,点点星火,蔚成一片,像入晚的火车,驶近了一个小镇的情况;又如内河小船,傍村夜宿的时候所见到的风光”,随后还提及交通安全问题,如“夜行车辆,比白天的速率要快”、“有些自由车,其轮胎钢圈上装置磨电灯随着车轮转动,闪闪发出回旋的光圈……因为闪烁炫耀而获致与行车安全相反的效果……”想来由于李之华高度近视,又惯于晚间加班,精力减退时,还经常遭遇繁忙的三轮车阵,竟终致倒在轮下,怎不让人唏嘘浩叹?

“大旂”是谁?

当年,卢冀野除了替《大报》撰稿,也同时为《亦报》供稿。在他去世后的四月二十四日,《亦报》刊出“大旂”写的《冀野之死》。该文结尾感慨地道,卢前生前怂恿他也为《亦报》写稿,算是为其“垫戏”,孰料等他腾出时间,撰写的第一稿居然是以冀野为题材的这一篇,真难免有“黄垆之痛”了。此后“大旂”的随笔陆续刊出,笔名更完整地署为“张大旂”。令人好奇的是,这位南京张氏又是何方神圣呢?

曾读张珏所编父亲张友鸾的随笔集《胡子的灾难历程》,其中收有一篇《卢冀野怀念师尊》,记抗战前一年,张先生同几个朋友一起去秦淮河边一家酒楼喝酒,酒酣耳热间,卢冀野引吭高歌,唱了一段《关大王独赴单刀会》。确实,张卢两位既同住南京,又是多年的莫逆之交。那么,这位“张大旂”会不会就是南京张友鸾先生呢?

《亦报》上还发现笔名“牛布衣”的作者,撰写工商界改造的小说《神龛记》以及反特小说《何太太的堡垒》。查《张友鸾纪念文集》(文汇出版社2000)所附“张友鸾先生年谱”得以验证,“牛布衣”正是张友鸾的笔名。“年谱”并称,张先生在一九五○年以“张大旆”、“展招”等笔名在《南京人报》、《新民报》上发表杂文。这表述有多处错谬。经检索,《新民报》(按:应为《新民报晚刊》)上并无“展招”其人,而“展招”倒恰恰出现在《亦报》上。显然,“年谱”除了将张氏的笔名“大旂”因形近而误为“大旆”外,也误《亦报》为《新民报》。当然,事隔多年,记忆的疏失实属难免。尤其当一九五二年十一月,《亦报》并入《新民报晚刊》,从此两报归于一家。令人遗憾的是,由于无从辨识,《卢前笔记杂钞》虽附有大旂的《冀野之死》,却不加注说明此大旂正是张友鸾。类似的,多篇《亦报》随笔亦因此失收于张珏所编其父的随笔集。