对肖邦第一谐谑曲的深度探究

2015-05-30李逸伦

【摘要】“钢琴诗人”肖邦,每当我们提到这个名字,相信无论是专业钢琴的学习者还是业余的音乐爱好者都不会陌生。可以说肖邦既是一位伟大的作曲家,同时也是漫漫音乐星河中的一颗璀璨明星。在绝大多数人眼里,他的光芒毫不亚于巴赫,贝多芬,莫扎特。二百多年过去了,肖邦这个名字依然被千千万万人所追捧,他留下的不朽之作被一个又一个的琴童练习着,被一个又一个的著名钢琴家演绎着,他所运用的和声技法被后世的作曲家们一个又一个地效仿着。肖邦不同于同一时期的柏辽兹、瓦格纳、舒伯特等人,他的作品绝大多数都是钢琴创作,这在浪漫主义时期是很少见的。但他在短暂的一生中却创作了大量的、体裁丰富的、优秀的钢琴作品,还独具匠心地把一些传统音乐体裁赋予丰富的思想内容和高度的艺术性与技巧性,如叙事曲、谐谑曲、夜曲、前奏曲、练习曲等。这些伟大的创作发扬了19世纪浪漫主义钢琴音乐的风格,是浪漫主义时期的代表之作。

【关键词】肖邦;谐谑曲;序奏;呈示部;中间段;再现部

一、关于谐谑曲

谐谑曲(Scherzo)源自意大利语,意思是玩笑、幽默、戏谑、诙谐等。它是一种三拍子器乐曲,其主要特点是速度轻快、节奏活跃而明确,常出现突发的强弱对比,带有舞曲性与戏剧性的特征。它常在交响曲、套曲或奏鸣曲中作为第三乐章出现,以取代宫廷风格的小步舞曲。

二、肖邦的谐谑曲

肖邦的谐谑曲与之前作曲家的谐谑曲有很大的不同,不同于之前的海顿和贝多芬等人。肖邦把谐谑曲发展成了一个气势磅礴、对比鲜明、规模宏大的单乐章钢琴独奏作品。他虽然保留了谐谑曲固有的三拍子,但却加入了极其丰富的情感起伏和思想内容,在他的谐谑曲中,你时而可以听到暴风雨来临时湍湍急流的淋漓畅快,时而可以听到耶稣摇篮曲的那种闲适、安逸和甜美,时而可以听到宛若教堂里钟声响起的那种庄严、肃穆而又空灵。就是在这一个又一个极其激烈的情绪对比中,肖邦扩大了谐谑曲的形式和创作空间。可以说肖邦的谐谑曲和他的叙事曲一样,都是一个个不朽的杰作。

三、肖邦《b小调第一谐谑曲》的创作背景

肖邦从小就喜欢波兰的民族音乐,长大学习作曲的时候,就被本民族音乐所影响。肖邦所生活的年代是波兰民族觉醒的年代,所以他非常热爱自己的民族和祖国。1830年11月2日,肖邦前往西欧继续学习、深造和演出。但就在1830年的11月29日,也就是在肖邦抵达维也纳的第五天,祖国的华沙起义爆发了。当肖邦听到起义胜利的消息时,变得异常激动和兴奋,但他却因没有能够参加斗争而深感失望。造化弄人,就在1831年时,在不到一年的时间里爱国者们经过艰苦的斗争后,起义最终还是在沙皇统治者的疯狂镇压下以悲惨失败而告终,祖国又一次沦陷灭亡,这个噩耗使得肖邦的精神陷入了无比的悲痛和愤恨之中。就在这时,肖邦怀着一腔热血,创作了《b小调第一谐谑曲》(Scherzo. op20 .no1)。其作品把肖邦从离开祖国以来所有的压抑、苦闷、焦虑不安和愤怒等复杂的心情化作乐曲,淋漓尽致地表现出来。此乐曲充满着英雄性、史诗般的悲剧色彩,悲壮而豪迈。从此,肖邦的音乐创作不再是之前华沙时期的开朗活泼,从而转变为浓郁的悲剧性因素,并带有强烈的戏剧性冲突。

四、《b小调第一谐谑曲》的曲式结构

《b小调第一谐谑曲》是一首具有序奏和尾声的复三部曲式结构,共有625个小节,大致可分为三个部分,它的具体结构如下:

第一部分: 序 奏 引子 (1—8小节) b小调

第二部分: 呈示部 A (9—308小节) b—#f—A

第三部分: 中间段 B (309—392小节) bD—#f

第四部分: 再现部 A (393—572小节) b

第五部分: 尾 声 coda (573—625小节) b

(一)第一部分:序 奏(Presto con fuoco)

“Presto”在音乐术语中有急板的意思,而“con fuoco”的解释则为热情的、狂热的、热忱的。若直译过来Presto con fuoco的意思应为“狂热而富有激情的急板”。但就目前而言绝大多数的演奏家、教育家们把它称为“暴风雨般的狂烈”。所以,在练习中或是演奏中它的流畅性、酣畅性和颗粒感就显得更加重要了。

序奏由两个极不和谐的大和弦开始,也由这两个大和弦结束。

著名音乐分析家亨内克曾经说过这两个极不和谐的、带有爆炸性的和弦就像是“忧郁与叛逆对苍天的哭诉”。这两个犹如“怒吼”的和弦,悲壮而激昂,学生弹奏的时候,上声部的旋律要明亮清晰,整個手指要坚固有力,弹奏时建议将掌关节撑起使音响效果更有层次感,运用肩部带动手臂,使整个力量通常地传送到指尖。关于踏板,第一个大和弦建议使用正音踏板,原因如下:

正音踏板的作用在于强调节奏特点的乐曲中,可以通过正音踏板的运用而产生增强音量,获得洪亮共鸣的效果,而在此曲中,正音踏板的使用恰巧可以给一个写明的重音的大和弦而达到增加色彩和音响共鸣的效果。

而关于第二个和弦的踏板运用,建议是音后踏板,也就是俗称的“晚踏板”。原因有三:其一,这两个大和弦的和声进行为下属到属远没有到主音上,所以从和声上来讲这两个和弦的作用是为了进行。其二,从结构上讲全曲的引子只由这两个大和弦构成,引子的作用何在?是为了给即将到来的急板作铺垫,也就是准备,同样强调了进行。

由此上述两条论据,我们可得出这两个和弦虽然看似分开独立但却更强调了一种整体发展和进行,为了使和声具有连贯性,我们需要运用音后踏板将这两个和弦完美地连接起来,以达到进行的效果。练习这两个和弦的时候,万万不可过分拍打琴键使它发出刺耳的声音,另外注意保持时值,既不能随意缩短也不可延长。

(二)第二部分:呈示部(Presto con fuoco)

其速度上与序奏完全相同,这是一个不断向上攀升的主题,就像暴风雨猛烈地奔涌而下,热情奔放而富有激情。从宏观的角度上看,最好把第9—第44小节的开头看作一个整体的小乐段,所以第11、第13、第16与第19、第21、第24小节最上端的旋律音的走向就显得格外重要了,这几个音应该是不断向上攀升的、发展的。

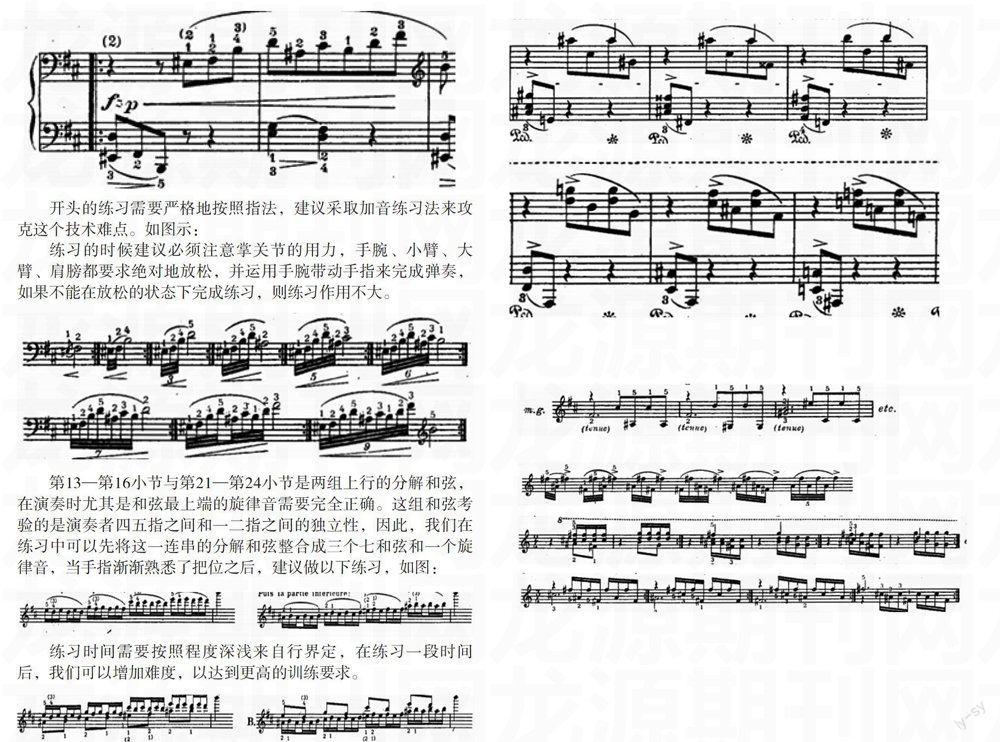

开头的练习需要严格地按照指法,建议采取加音练习法来攻克这个技术难点。如图示:

练习的时候建议必须注意掌关节的用力,手腕、小臂、大臂、肩膀都要求绝对地放松,并运用手腕带动手指来完成弹奏,如果不能在放松的状态下完成练习,则练习作用不大。

第13—第16小节与第21—第24小节是两组上行的分解和弦,在演奏时尤其是和弦最上端的旋律音需要完全正确。这组和弦考验的是演奏者四五指之间和一二指之间的独立性,因此,我们在练习中可以先将这一连串的分解和弦整合成三个七和弦和一个旋律音,当手指渐渐熟悉了把位之后,建议做以下练习,如图:

练习时间需要按照程度深浅来自行界定,在练习一段时间后,我们可以增加难度,以达到更高的训练要求。

第25小节的第一个音在科尔托的版本里注明的指法为2指,而在维也纳原作版和波兰国家版里却注明的是3指,在这里的指法一定要注意,笔者认为用2指弹奏的好处在于用指,有利于乐句的连贯性,也有利于弹奏的清晰性。在第9—44小节的踏板处理上,建议不要像弹奏其他浪漫主义作品一样频繁地踩换踏板,因为这首曲子是一首节奏性极强的作品,暴风雨般的急板,如若过分运用踏板则会使音响效果浑浊不堪,那种飞流直下的畅快淋漓就自然而然地消逝了。所以建议在这35个小节内,只在重音上加踏板,也就是许多老师所说的节奏踏板,这样既可以保持音色的清晰度,同时也加强和突出了乐曲的节奏,使重音的音响更加洪亮。至于踩下去的时值需要再演奏中具体分析,但由于这首谐谑曲本身就是一部四三拍的作品,所以时值万不可超过一拍。另外,在第29—第32小节中,建议加重一三拍,也就是说在第一和第三拍上踩踏板。

从第44小节的第二拍开始,我们可以清晰地看到一个术语rit.(ritenuto),即突慢的意思,在这第44—68小节中,左右手的旋律遥相呼应,宛若一首歌颂革命壮士的悲歌,沉痛、雄壮又充满了抗争性。弹奏这一段的时候需要注意的就是旋律线的连接,既要突出上声部的旋律音也要突出最低声部的旋律音。所以,音后踏板的作用在这里就显得尤为重要了,尤其在弹奏左手的八度旋律时要求既要连贯又不能浑浊,所以笔者认为最佳的踏板使用方法就是:弹奏左手一个音换一个踏板而且全部运用音后踏板使旋律连接成一个整体。这一小段以抒情为主,手指弹奏黑键八度的时候建议运用一四指,以便于更好地歌唱。另外,手指下键时一定要深刻坚定,以表达对牺牲壮士的哀思。第60小节的三个音不要弹奏得过强,要轻轻地包含在E音里面。

第69—124小节可视为第一大段的发展部分,这一段的音型密集而且复杂,演奏时需要清晰准确,还要注意各个句子之间的强弱对比。因此,练习这一段落的时候是需要花费很大工夫的。第69小节上的表情术语“agitato”告诉我们,这一段将是一个激动而兴奋的主题。而“sotto voce”则有弱声的、轻声的,音量甚低的含义。从第73小节开始渐强,直到第109小节的三个“fortissimo”从而达到高潮。从第77—109小节几乎每个小节里都会有一个旋律音。这些旋律音就像是这一段落的航标,它对乐段从“sotto voce”到“fortissimo”起到了导向作用,因此,我们在练习此曲的时候必须用心去聆听,将这些旋律音像一颗颗珍珠一样串联起来。笔者听过大约二十多位钢琴大师演奏的版本,绝大多数的演奏家们都把每小节的最上方音当作旋律音,但也有诸如波利尼和阿什肯纳奇等少数演奏家将低音作为旋律音来连接演奏。在技术上这一段落对于大家来说是极有挑战性的,比如69—76小节,练习的时候需要学会运用手腕来带动整个手指来弹奏。但是从第77小节练习的时候建议加上胳膊,用手臂带动手指来弹奏,这里有一些较为困难的音型,例如:

对于这些复杂的音型建议先以分手练习为主,并变换音符的节奏型和音型。例如,我们可以分别将第94小节与第101小节变化为以下四种形式:

从第109小节开始的三个f要求手指既主动又有力,手的掌关节应始终撑起,指尖千万不能软。总之,要想达到很好地效果,这一段是要花很长时间来练习雕磨的。

(三)第三部分:中间段(Molto piu lento)

著名的《柏林新音乐报》曾这样评价这一段,“肖邦弹奏的那段三声中部给人印象深刻得无法形容”,Molto piu lento直译过来的含义为:比快板稍慢的。因此,此抒情乐段不应弹奏得过慢。中间段落与呈示部和再现部形成了非常鲜明的对比,带有浓郁波兰风格的耶稣摇篮曲,仿佛是对美好幸福的田园生活的一种憧憬。

中间段共分为三个小段,这三个小段落的旋律音符虽大致相同,但是强弱对比和表达的感情却有很大的差别。第一小段的开头“sotto voce e ben legato'”意思为XXXX,而第二段的强弱记号则变为“sempre piano”始终柔和的,到了第三小段的时候又变成了两个piano。我们姑且可以把这三个小段落想象成一个小小的梦境,随着摇篮曲的开始,肖邦把我们带入了一段甜美的梦乡。第一段是在憧憬美好的生活,而在进入第二段的时候这种憧憬变得更为强烈、更为清晰、更为真实。一切都是那么的美好。而就在第三段,当大家已经渐渐地被这美丽的梦境迷倒、进入更美的梦乡时,这一切的美好却突然被两个极为不和谐的和弦打破,我们渐渐苏醒,美好的余音依然在耳边回绕着,当残酷的现实终究还是来临了。我们这段美丽的闲适的梦境就这样被两个极不和谐的大和弦给冲破了,战斗依然要继续。

中间段虽然是一个比较慢的段落,音型也并不是很复杂,但在踏板的使用上、音色的控制上和乐句的把握上依然对演奏者是一个巨大的挑战。首先,它是一个四声部的摇篮曲。而主要旋律隐藏在了第三声部也就是右手的低声部,而这四个声部中的每一个音色都是不一样的,左手的贝斯声部虽然是一个和声的根音,但音量要稍稍低于第三声部,也就是主旋律所在的声部;右手的高声部意在表达一种幻想的美轮美奂,它的声音是仅次于低音声部和主旋律声部的,但这个声部的音色绝不可过于实在,应该突出它的神秘性和美妙性,仿佛是一种天籁之音。左手的高声部起到一种衬托作用,它的音量是这四个声部里面最弱的,但是绝不可出现吃音、漏音的现象。在乐句的处理上,从谱面上我们可以清晰地看出,这一个個美妙的音符构成了一句句的长乐句,因此,弹奏出的主旋律音应该向歌唱一样,优美动听的同时延绵不绝,尤其是每小节的最后一个音和下一小节的第一个音的连接显得格外重要,弹奏时大拇指不要过早地离开琴键,并运用音后踏板将这两个音符连接起来。练习这一段的重中之重就是学会聆听,要仔细倾听每个声部的每一个音,不仅需要纵向的感受音色的不同,更要注重旋律横向的发展。练习时身子应远离钢琴,手腕和手掌略高于手指和琴键,大拇指和小拇指应自然伸开,并主动地去寻找下一个要弹奏的音符。需要提示的是,在第320—336小节与第353—368小节中,旋律音在最高声部而不是之前的第三声部。如图,旋律音为:

另外,对于手小的练习者来说,练习这一段时可以使用如下方法练习找音,并使次高音声部和高音声部可以正确地弹奏,不至于碰错音。如图所示:

(四)第四部分:再现部(Presto con fuoco)

从篇幅上来看,再现部的篇幅比呈示部缩减了不少,但依然按照先后顺序再现了第一主题。至于对再现部的音乐理解、演奏技巧以及踏板的方法与呈示部基本相同。从第554小节开始有一些突慢,回到原速等速度标记,需按照正确地术语来弹奏。

(五)第五部分:尾声部分(Tempo 1)

具有画龙点睛作用的尾声部分,将此曲推向了高潮。结尾部分具有很强的即兴色彩,它既包含了固定音型的进行,也有半音阶和音阶的走句。整个曲子就在激烈的呐喊和抗争中结束,预示着斗争还远未结束。个笔者认为这一段的技术是全曲中最难得的一部分,建议以下方法来练习。从570—586小节的琶音建议按以下方法,分步骤加以练习。

至于那段艰涩的和弦分解,我们可以先将分解和弦合并成一个个的七和弦加以练习,当手指对和弦的位置在一定程度上熟悉了以后再将和弦完全拆开,反复练习。如图:

弹奏这一段的时候,一定要注意高潮点的把握,尾声部分的高潮点在第594小节那十个连续、极不和谐的大和弦,情感上要果断、坚决,但却不可过于僵硬。既要使出全身的力气,也不可只是机械地拍琴砸琴。这就是大师们常说的技术与艺术的完美结合。

五、收获与思考

通过以上对《b小调第一谐谑曲》的分析,深深地感觉到这首作品不仅仅难在它艰深的演奏技巧,其真正难点在于它深刻地思想内涵以及丰富多彩的表现力上。

我们通过对《b小调第一谐谑曲》的演奏、分析与学习,尤其是对中间部分四声部那优美流畅、美轮美奂、起伏跌宕的旋律的聆听和练习,都充分加強了手指的控制能力、音乐表现能力以及对乐曲的分析能力。让我们在演奏和练习的实践中能更好地掌握浪漫主义音乐风格的特点,了解肖邦的钢琴音乐风格,深刻体验肖邦钢琴作品中充满幻想、诗意、悲愤、热情的浪漫主义情操;并从中学习和做不同的触键,有意识地使音色多样化、旋律走向的合理化、踏板运用规范化等。另外,在极为细心和耐心地练习快速的跑动、四五指之间的独立性、琶音技术、半音阶等技术时,既提高了手指的机能,同时也磨练了一个人的心性。如果始终保持浮躁的心态,就永远发不出心灵深处最美妙的声音,还有一点是最容易被忽视的也是最重要的一点,就是从这首作品中,我们不仅解决了许多技术难题,还学会了如何聆听、如何更加敏锐地去感受音乐。

通过此曲的练习,我们可以悟出一个道理,在成为一个成功的演奏者之前,必须要先成为一个音乐爱好者和一个合格的音乐鉴赏者,只有提高了自己的鉴赏能力和对音乐的理解能力,我们的音乐才会显得有血有肉而丰富多彩。

这首《b小调第一谐谑曲》的诞生,标志着肖邦把谐谑曲从表现诙谐性的乐曲发展为能表现深刻地思想内容的大型独奏乐曲。可以说肖邦对谐谑曲这一体裁的贡献是卓越不凡的,他使谐谑曲这一体裁发展到了顶峰,成为钢琴艺术宝库中的珍品。同时,这首《b小调第一谐谑曲》的诞生也标志着肖邦大型音乐作品的模架的建立,这首曲子不仅仅体现了它珍贵的教学价值,更在于它不朽的历史意义!

作者简介:李逸伦,男,河南人,毕业于河南大学艺术学院音乐表演钢琴专业,研究方向:钢琴表演与艺术理论。