论“深摄结构”与“覃韵地位”

2015-05-29吴波

吴 波

(南京师范大学 文学院,南京 210097)

众所周知,高本汉利用历史比较法,将汉语语音史的研究推向了现代化的进程,其功至伟。但高氏比较法的不足之处也逐渐受到了批评,其中批评最有力的是罗杰瑞(1988、1998)、张光宇(2003、2004、2007、2010)等。张光宇将高氏之法总结为“直线型历史比较法”,并在此基础上提出了“双线型历史比较法”理论,发人深省。双线型方法论扩展了汉语语音史研究的视野,是历史比较法在汉语语音研究中的一次有益的拓展。

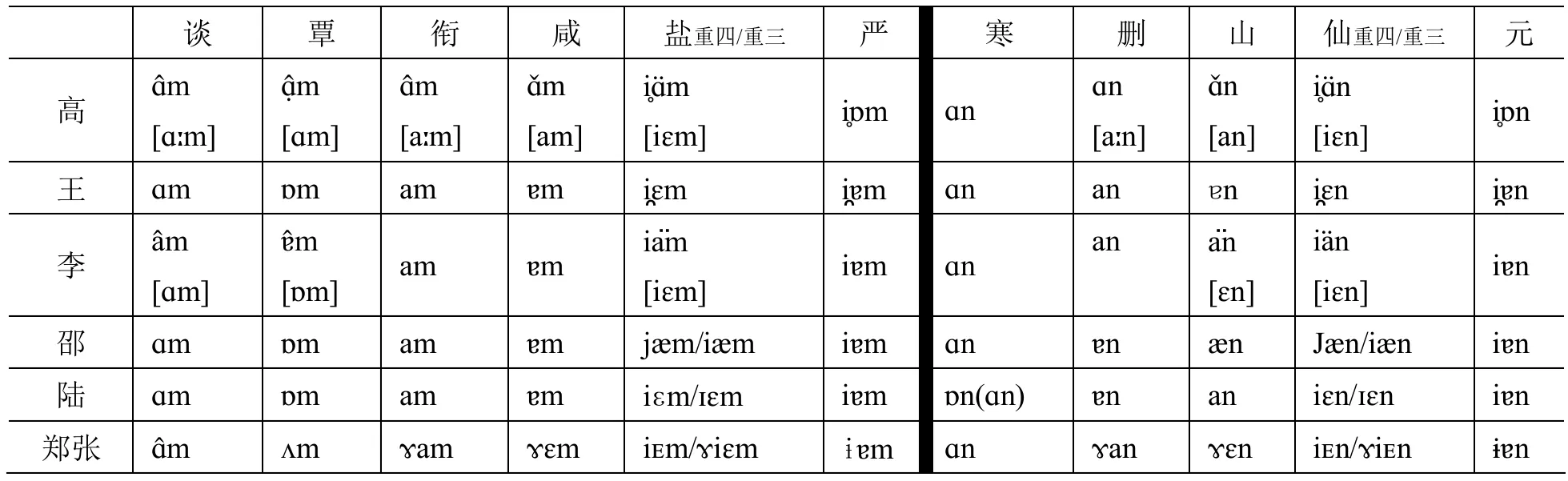

在双线型比较法的论述中,有一条被常常论及的重要观点便是“深摄结构”(张光宇2007),具体构成如下图加粗楷体部分所示(图中未加粗的部分指深摄结构与《切韵》系统的对应关系,体例与拟音依张光宇(2007)所述):

图1 张光宇(2007)深摄结构示意表

从方法论上看,“深摄结构”假设是内部拟测法与历史比较法的结合。具体是:根据与臻曾等摄的比较所表现出的空格与互补关系,提出“前切韵”时期覃侵应为一类的假设;如果按照韵图的做法,可合并成深摄,摄内又有开合之分;再证之以双线型历史比较法。图中各摄之间的关系表现为:深臻平行,曾通互补。

与《切韵》系统相比较,深摄结构最突出的特征是多出了合口类韵。这种开合对立的结构是否成立,依靠双线型历史比较法予以论证,其论据主要是现代方言中“寻”字合口白读与覃韵的合口读音。笔者读后受益良多,但对“深摄结构”的构成有些不同的看法:按韵图的做法,《切韵》时期(包括“前切韵”时期)覃侵韵可合称为深摄,表现为开口一三等的音韵结构,无开合对立,并且覃韵的音值宜是*əm而非*um。“深摄结构”假设的成立与否及其构成关键在于“覃韵地位”,下面就这两个重要问题来阐述我们的看法。

一 “深摄结构”无合口韵

(一)“寻”字合口音不是白读

张光宇(2007)根据汉语方言文白异读的分布推导“寻”字的合口白读为《切韵》前就存在的音,并为《切韵》失收,认为侵韵应有对应的合口韵*ium。其所据为北京等方言的合口白读(北京型),下面将原表摘录如下(声调改用数字表示):

“寻”字北京型、泰兴型对应表(张光宇2007:2) 表1

表中北京型为文开白合型,泰兴型为文合白开型。一般来说,因为白读较文读早,所以北京型“寻”的合口读当早行于世。但是,我们在检查材料时,却发现各点对“寻”的异读处理存在以下情况:

(1)据《汉语方音字汇》,北京话的ɕyn/ɕin属一般性异读,不是文白关系(北大中文系语言学教研室1989:299)。据其体例,凡有文白对立的会分别在右下标明,一般性异读则只列图中,以较常用的或符合音变规律的音放在前面(上面)(《字汇》前言,页4)。另有张世方(2010:274)同。

(2)《江苏省省志·方言志》(江苏省方言志编纂委员会1998)中,“寻”在如皋、泰州、扬州、盱眙、泗洪、连云港、东海等都有开合两读,按其体例,如有文白也会在右下标明;但“寻”字未标,可见也只是一般性异读。唯一标明文白是赣榆县,但是文合[suən55]白开[sin55]型。

(3)陈章太、李行健(1996)所记93点音中,“寻”字有异读计25点,其中标明文白的有9点,基本也是文合白开型(其中红安虽文读为开口,但白读也是开口,区别在声母)。如表2所示(另加入了《字汇》标注了文白的扬州、南昌、武汉三点材料):

现代方言“寻”字文白异读表 表2

可见,方言中“寻”有文白对立的,合口都是文读音。因此一般性异读与文白异读得区别对待,换句话说,鉴定文白异读与一般性异读的前提是什么?

简单地说,文白异读指的是同一语素音有两读或以上的现象,并且有风格与色彩上的区别;一般性异读指字形相同的不同语素音构成的异读现象。以“寻”为例,开口读在汉语方言中基本上出现在“寻思、寻死”中,合口读则基本是“寻找”的语素音。“寻思”与“寻找”的“寻”是两个不同的语素,构成一般性异读关系;青岛、利津等方言中,合口读是“寻找”之“寻”,开口读则是“寻思”之“寻”(陈章太、李行健 1996),因此并不能作为文白异读来处理的。北京话未见注明,但从《字汇》处理来看,应情况相近。

因此,就笔者所见材料,“寻”在汉语方言中,有文白对立的,合口都当是文读层,那么以此重建侵韵的*ium,自然就可商可榷。那么,寻字的合口读的来源是什么?我们认为“寻”字合口读表层为扩散音变,深层反映了圆唇的音变机制。

从各方言的内部来看,侵韵的合口异读与臻摄合口是平行关系。举北京与姜堰为例:

“寻”合口读音与臻摄对应关系表 表3

从历史层次观出发,我们已经否定了北京型“寻”的合口白读的存在,泰如片的合口韵就不可能来自所谓的北方话的早期白读合口层。据我们的初步研究,泰如片的文读层系明中期以后的宁镇扬一带的南系官话,限于篇幅,此处不赘。在泰如方言中,侵韵“寻”读入臻摄合口,我们不能排除词汇扩散的因素。在江淮官话和北部吴语中,深臻二摄开口韵的其他合口读音有:(1)深摄。1)江淮官话:寻入(如芜湖。普见于全区),禽(江都),浔(南京),蕈(盱眙),壬(蕲春),任(如东)等。2)北部吴语:琴擒禽(四甲),森(绍兴),集(宁波),集辑习拾(鄞县)。(2)臻摄。1)江淮官话:(南通),人(瑞昌)等。2)北部吴语:尽白晋(四甲),衬(金坛),晋(常州),真珍疹诊身申伸神晨辰仁肾慎认(镇海)。

可见,无论是深摄还是臻摄,开口韵都存在合口的异读情况,从臻摄看,开口读若合口我们可看作是词汇扩散的现象。以上各韵本是iVN类结构,合口读的产生从音系平面的解释是介音的转换或增生:从语音平面来看,合口介音u与i的区别在F2的大小,开口变合口,在声学上就是声韵过渡段(含韵母的起始目标值)的F2值由大变小,因此声母辅音性质的改变会直接影响到后接嗓音F2值的变化。我们注意到,在上述材料中,声母都为舌尖或舌面塞擦音、擦音,零声母字在零化前亦同。我们知道,在调音时,舌面或舌尖辅音的收紧点往往会落在舌叶的位置上,会产生不同程度的圆唇动作。唇形面积是影响F2值的生理因素,面积减小,F2就会降低,而圆唇时的唇形面积正是小于非圆唇的(吴宗济、林茂灿1989:92)。由于深臻摄开口读作合口是平行现象,所以,“寻”等合口化表面上看也是词汇扩散现象,深层上很可能是由于辅音唇形的变化对合口音产生的语音机制,属自然音变范畴。词汇扩散往往与语音机制有着内在的条件关系。

(二)现代方言覃韵合口读与后高化链变

“深摄结构”合口韵的第二个证据是覃韵在现代方言中的合口读音,以此证覃韵应为*um的构拟,我们认为也有可商榷之处。

先从诗韵的证据来说。中古覃韵在魏晋诗韵中归侵部一等(丁邦新 1975);在论南北朝诗韵时独立成一部,并且与盐添严凡部合韵最多,何大安(1981)认为覃部应是ə元音为宜,便于解释它与其他所有-m尾的韵部都存在的押韵行为;至唐继续开化,覃谈同用,韵图便将覃归在咸摄之中,这是时音变化所归。所以从魏晋南北朝以降的诗韵材料来看,覃韵构拟成*um难以成立。

其次,就现代方言的情况来说。覃韵的合口读音主要分布在江淮、吴、赣、客家等方言中,覃韵合口读不仅配舌齿音,也配牙喉音,而谈韵则基本配牙喉。从我们看到的材料,有一个“毯”字的例外。不难看出,覃谈这一特点与桓寒正相平行,而且寒韵也有个别舌音的例外。因此,我们认为覃韵的合口读与桓韵相同,是《切韵》以后的音变现象。

现代方言覃谈、桓寒读音对照表 表4

比较梅县可知,覃韵在后高化之前还是 am韵,这里的音变式应是:这条后高化的音变链显然是韵尾-m的作用。在赣方言中我们仍然能清楚看到这一变化过程;而如果覃韵为*um,那么在赣方言的演变过程就变成了相反的低化链。

汉语语音的演变有两条主要链变式:一是前高化,二是后高化,这是学界的共识,也符合三角元音结构中(a、i、u)音变边缘化的普遍性原理,即 a→i或 a→u,这也是为什么汉语元音的链移会起始于麻二韵(朱晓农2004)。这里如果假设覃韵为*um,低化音变也不符合音变一般规则,即-m尾对元音的后化作用。还可解释为增大区别性机制,但由牙喉配却有背音变规则,似难成立。

综上所述,就这两条论据来说,“深摄结构”有没有合口韵尚需商榷。“深摄结构”假设是否成立及其音韵结构如何,关键在于“覃韵地位”。张光宇(2007)探讨了覃韵的平行关系网络,提出了“前切韵”时期覃侵构成“深摄结构”。下面我们从文献与拟音的角度对《切韵》时代的“覃韵地位”补充几点看法。

二 覃韵地位

(一)覃韵可归深摄一等

覃韵在宋人韵图中都列在咸摄之内,与谈韵构成一等重韵;从韵目的等次排列,咸摄又与山摄开口韵有较整齐的平行关系;也有不少学者据此认为谈覃与泰咍构成平行关系;泰咍、谈覃、寒桓也成了重韵中的热点问题。我们就先从咸山摄重韵说起。

从韵图看,咸山摄的一二三等韵都有重韵的现象。学界大致有两种观点:一是不同音系结构的综合;二是单一音系复杂性的表现,这个音系即6世纪左右的书音系统。我们先说明这个问题。

王仁昫《刊谬补缺切韵》卷首的韵目小注记录了吕静《韵集》、夏侯詠《韵略》、阳休之《韵略》、李季节《音谱》、杜台卿《韵略》等五家音注的一些韵目信息,前贤多以此所体现的陆法言“从分不从合”的原则,来证明《切韵》的综合性质。我们先把咸山摄五家韵目的分合情况列于下表:

吕、夏侯、阳、杜、李五家咸山摄韵韵目分合残表 表5

由于《切韵》的韵并不区别介音,所以上表的分合,表现的是韵腹与韵尾的异同。从表5可知,咸山各韵之间的分合,陆法言多取自夏侯,由此可推出夏氏咸山各韵的残貌①说明:表中斜体加粗表示有别,正体加粗表示无别,斜体不加粗表不确定。:

夏侯詠《韵略》咸山摄韵目残貌表 表6

夏侯詠的《韵略》如何编订,现已无考。《切韵·序》说吕夏等人“各有乖互”,颜之推谓“自兹厥后,音韵锋出,各有土风,递相非笑,指马之谕,未知孰是”。所以夏侯个人刊定的可能性较大,那么对《韵略》更合理的推断是它的音系是单一型的。鉴于表6的夏侯韵目残貌中也存有重韵现象,因此我们认为《切韵》的重韵应确有分类的实际语音依据。下面补充与山摄平行的蟹摄也同样存在二等重韵现象。

夏侯詠《韵略》蟹摄韵目残貌表 表7

夏侯等五家的韵目残貌还给了我们这样一个启示,覃韵除了夏氏有一例“乏合同”外②此处可看出覃凡有关系,据何大安(1981)南北朝覃、严凡主元音相近,非合口所致。,其舒声韵都没有出现与其他韵的分合说明,与谈寒不同。这也表明覃与谈寒并不平行,覃韵应另有来源。带着这个问题来看覃韵的谐声系统,会发现覃韵字与侵韵字相谐是主要表现形式③声符含字越多,越能说明亲疏关系,因此表中按谐声字的数量从多到少排列,只列含10个谐声字以上的声符数据。:

覃韵谐声系统比较简表 表8

上表,除“臽”声符外,其余各声符都表现出覃侵关系相当紧密,可见中古大多数覃侵韵字有共同的来源。魏晋诗韵中,覃韵无一例与谈韵相押,归侵部一等;南北朝诗韵中,覃韵与-m尾韵部都有押韵行为,可见覃韵已经有了变化。鉴于覃谈寒的不平行关系、覃侵相谐的历史来源;又由于《切韵》反映的是南北朝时期的文学语言系统,相对保守,所以我们认为不仅是“前切韵”时期(即中古前期),《切韵》时代的覃侵也可归为一类,如依摄取名,可归在深摄当中,这与张先生根据覃韵平行关系的推论相合。这样处理还有一个好处,可使咸山开之间的平行关系更为明确,详见下议。

(二)覃韵为深摄开口一等韵

明确了覃韵的地位,下面来看它的音值构拟,还得从重韵的音值构拟谈起。如果仅从语音学角度看,不管重韵是来自方言的综合也罢,还是音系内部的细节也好,它反映的是主元音音值上的差别。比较以下几家的构拟(为便于比较,另附寒韵等拟音):

谈覃等韵各家拟音表 表9

我们可以看出,除高本汉主张一二等重韵为元音长短区别外,国内学者都认为是元音音色的不同,如覃谈的舌齿音,苏州话前者为ɵ,后者为e(董同龢2001:162)。根据王、李、邵、陆四家拟音,我们会发现,在中古音系里,至少存在四类a,而且都是具有辨义性的音位:

问题是:汉语真能区别出四套音位性的a吗?就我们所见,在现代汉语方言中,还找不到一个有四套音位性a的音系来。看来,果如高本汉所说,古人的耳朵比现代人灵敏多了?

表9中可知,一等主元音靠后区,二等主元音靠前区。中古反切系统中,一二四等基本为一类,因此高氏以后学界都认为只是主元音有别。这只是从共时的内部系统构拟出来的结果,如果从历时音变的角度,就是另外一类情况了。我们知道,在上古音研究中,二等韵是解开上古声母系统的钥匙。自雅洪托夫(1960)提出中古二等韵在上古带-l-的复辅音以来,二等字与来母字的谐声问题得到了较合理的解释,如“监滥、卯柳、降隆”等。后郑张尚芳(1981)又接受包拟古关于上古来母*r的构拟,将二等韵的后置辅音*l改作*r,并提出了一条二等介音的音变链:*-r->-ɤ->-ɯ->-ɨ->-i-;许宝华、潘悟云(1994:119-135)对这一假设进行了更为全面的论述。我们赞同郑张尚芳的观点,应该说中古二等带ɤ类介音(ɤ或ɯ)是一个比较合理的解释,这样可避免构拟出一套四音位的a系统来。

如果从音类上将覃韵排除出咸摄,《切韵》咸山一二等之间的关系就非常明确了:“谈:衔咸”对“寒:删山”,咸韵与三等关系更近,如夏侯詠的音系中,琰与豏同,因此咸韵的主元音比衔要高。由此看来上表各家咸山摄的拟音,郑张所拟最佳。由于《切韵》韵目的分类原则是“不同韵目主元音不同”,郑张尚芳拟咸山为 ɛ,与盐仙重纽三等相冲突,因此这两韵的主元音当较盐仙稍低,潘悟云(2000)拟作 æ,我们认为是比较合适的。咸山一二等的关系如下所示:

经过以上的剖析,我们明确了谈衔主元音是前后之别,衔咸是高低之分。可见古人的听觉也还未灵敏到超出汉语普遍性的感知范畴,由此可合理推出《切韵》时代覃韵不可能是a类韵。那么,依宋人的办法,覃韵与侵韵构成深摄,形成一、三等的互补关系,与曾摄开口对应;由于前面论述了覃韵不是合口韵,那么侵韵是*im,覃韵宜是*əm,这与何大安(1981)的假设不谋而合;又潘悟云(2000)从咍泰推出覃谈的关系:əi:ɑi对əm:ɑm,与我们的构拟结果亦殊途同归。下面是我们推导出来的“深摄结构”图(加粗部分):

图2 本文的深摄结构图

从开合看,深臻所呈现出的关系,与咸山恰好平行:

① 有学者(周法高1948:232)认为蒸韵也有重纽来源,早期与部分东三形成重纽关系。另曾摄有少数合口读音,只见于见系字,这是牙音收紧点靠后的缘故。

这个平行关系图也暗示了《切韵》时期深摄不可能有合口韵。中古带-m尾是咸深,带-n尾有山臻,山臻有开合对立,咸深都没有合口;如果深摄结构有合口韵,咸摄为何仅为开口独韵②《切韵》严凡为一系,均为开口韵(邵荣芬1982:81-83)。;其次,带-m尾的粤、赣、客家、平话等方言中,几乎都没有um韵现象③就我们所见,唯一的例外来自徽语的婺源话(平田昌司等1998);徽语全区也仅婺源一点有-m尾韵,有待进一步考证。。由此,平行关系图中的空格可行的解释是,《切韵》时代的文学语言中-m尾排斥合口音u;和-u韵尾的流效摄只有开口韵一样,在音理上具有普遍性。

历史语音研究的核心是对音变规律与机制的探讨,规律与机制反过来对历史音变过程的重建有指导性的作用;比较法的执行应遵守普遍性的音变原理。这是本文的第一个写作基础。

历史层次观是本文的另一个方法论基础。与印欧语的牧畜型语言不同(桥本万太郎 1985),汉语历经数千年,在现代方言的共时平面叠置了不同时期,不同层次的语音信息。印欧式的历史比较法在对这些材料的比较中,往往看不到这一重要特征。以双线型为例,假如一线是A,一线是B,A音为《切韵》系韵书所收,B散见于现代方言中,AB在某方言中形成文白异读。历史比较法认为A、B各自的特性来自于更早期的C,这是在不考虑AB材料性质的前提下的构拟。问题就在于如果A、B反映的不是同一音系结构,构拟出来的形式是杂糅性的,并不符合历史事实。依此类推,假如“寻”存在白读合口,而文读开口,据此构拟出的开合兼有的深摄结构,同样有多音系的拼凑之嫌,偏离了语言的本来面目。历史层次法的倡导正是基于汉语这种农耕型语言所表现出的类型特点,客观地审视了历史比较法在汉语语音史研究中的弊端。这一方法论的贡献却恰恰来自于“中学”重材料的学术传统。

北大中文系语言学教研室 1989 《汉语方音字汇》(第二版),文字改革出版社。

曹志耘等 2000 《吴语处衢方言研究》,(日本)好文出版社。

陈章太、李行健 1996 《普通话基础方言基本词汇集》(语音卷上、下),语文出版社。

丁邦新 1975 《魏晋音韵研究》,(台北)历史语言研究所专刊之六十五,(台湾)商务印书馆。

董同龢 2001 《汉语音韵学》,中华书局。

高本汉 1994/1940 《中国音韵学研究》,商务印书馆。

顾黔 2001 《通泰方言音韵研究》,南京大学出版社。

何大安 1981 《南北朝韵部演变研究》,台湾大学博士学位论文。

江苏省地方志编纂委员会 1998 《江苏省志·方言志》,南京大学出版社。

李荣 1956 《切韵音系》,科学出版社。

李如龙、张双庆主编 1992 《客赣方言调查报告》,厦门大学出版社。

刘纶鑫 2001 《客赣方言比较研究》,中国社会科学出版社。

陆志韦 1947 《古音说略》,《燕京学报》专刊之二十,哈佛燕京学社。

罗杰瑞 1998 汉语历史语言学的新方法,蔡宝瑞译,《济宁师专学报》第2期。

潘悟云 2000 《汉语历史音韵学》,上海教育出版社。

平田昌司等 1998 《徽州方言研究》,(日本)好文出版社。

钱乃荣 1992 《当代吴语研究》,上海教育出版社。

桥本万太郎 1985 《语言地理类型学》,余志鸿译,北京大学出版社。

邵荣芬 1982 《切韵研究》,中华书局。

王力 1956 《汉语音韵学》,中华书局。

谢·叶·雅洪托夫 1986/1960 上古汉语的复辅音声母,《汉语史论集》,北京大学出版社。

许宝华、潘悟云 1994 释二等,《音韵学研究》第三辑,中华书局。

张光宇 2003 比较法在中国,《语言研究》第4期。

张光宇 2004 汉语语音史中的双线发展,《中国语文》第6期。

张光宇 2007 论“深摄结构”及相关问题,《语言研究》第1期。

张光宇 2010 汉语语音史中的比较方法,《中国语文》第4期。

张世方 2010 《北京官话语音研究》,北京语言大学出版社。

郑张尚芳 1981 《汉语上古音学表解》(油印本),浙江语言学会首届年会。

郑张尚芳 2003 《上古汉语音系》,上海教育出版社。

周法高 1948 古音中的三等韵兼论古音的写法,《历史语言研究所集刊》第十九本。

朱晓农 2004 汉语元音的高顶出位,《中国语文》第5期。

Normal,Jerry L. 1988Chinese,Cambridge University Press.