称谓词“弟兄”的历时发展与地域分布

2015-05-29张美兰,穆涌

张 美 兰,穆 涌

(清华大学 中文系,北京 100084)

“弟兄(dìxiong)”在《现代汉语词典》中释义为:“弟弟和哥哥”,这与并列词组“兄弟(xiōngdì)”的义项相同①称谓词“兄弟”有四个主要义项:并列词组之“兄弟1”,偏指弟弟之“兄弟2”,作为社会称谓泛指同辈对方之“兄弟3”,由称呼对方反射为称呼自己之“兄弟 4”。历代文献使用数据见下文。而对称谓词“兄弟”历时演变及其路径的研究,因篇幅所限,我们将另专文讨论。。我们对北京大学 CCL语料库的现代汉语部分进行调查统计,“兄弟”出现频率为 12,558次,“弟兄”出现频率为3,106次,二者之比约为4∶1,“弟兄”的使用占了相当的比例。

“弟兄”与“兄弟”两个词词素相同,词形上最大的区别就是语序相反,是汉语中常用的一对同素逆序词②也有学者叫作“颠倒词”、“倒序词”、“同义逆序词”、“同素反序词”或“同素异序词”等不同的名称。。同素逆序词在上古汉语就已存在,如“家室-室家”“来往-往来”等,中古时取得迅速发展,影响并波及日本、韩国等“汉字文化圈”国家,成为汉语构词区别于印欧语构词的一个重要特点。但延至现代,许多同素逆序词或者两个词都消亡了,或者只有一个词形保留下来,只有很少数保留到了今天③张巍(2005)对中古时期的1,464对、2,928个同素逆序词的存留情况进行了调查:两式均被淘汰的705对,占48.2%;只保留了其中一序的计633对,占43.2%;两序均在现代汉语中保留使用的计126对,占8.6%。。

并列词组“弟兄”、“兄弟”这两种组合形式早在先秦就出现了,如:

1) 兄弟既具,和乐且孺。妻子好合,如鼓瑟琴。(《诗经·小雅·鹿鸣之什》)

2) 诸侯之尊,弟兄不得以属通。(《谷梁传·隐公七年》)

此后,这两种同词反序复合式一直并存。颜洽茂(1997)指出:“同素反序词的字序有一个逐步稳定的过程,而后其中一式大都湮没,这是语言的竞争规律所决定的。”那么,哪个词形保留,哪个词形被淘汰呢?根据张巍(2005)的调查研究,首要的淘汰机制是语音尤其是声调,70%的同素逆序词保留下来的是符合平、上、去、入顺序的一式,相应逆调序的一式则被淘汰。其次则是意义和文化心理因素。如保留下来的那个词两个语素一般遵循“长幼、尊卑、男女、好坏、大小”等顺序,而顺序相反的那个则被淘汰。由此来检查“弟兄”和“兄弟”:“兄”为平声,“弟”为去声,按调序,保留下来的应为“兄弟”,被淘汰的应是“弟兄”。《说文》:“兄,长也。”“弟,幼也。”按照长幼之序,也应该是“兄弟”保留,“弟兄”淘汰。那么,是什么原因使得“弟兄”一词出现,并在之后的时间里免于被淘汰,而一直沿用至今的?

本文首先对“弟兄”的历时发展情况做一梳理,并与“兄弟”的演变路径加以比较,观察二者的消长关系,试图在“语义不同”上寻找理据;其次将“弟兄”和“兄弟”在近代的高频使用地区与今天的方言分布加以比较,观察其空间走向,试图对两者的共时地域分布加以探讨。

一 “弟兄1”之历时发展

(一)先秦至宋代的“弟兄1”

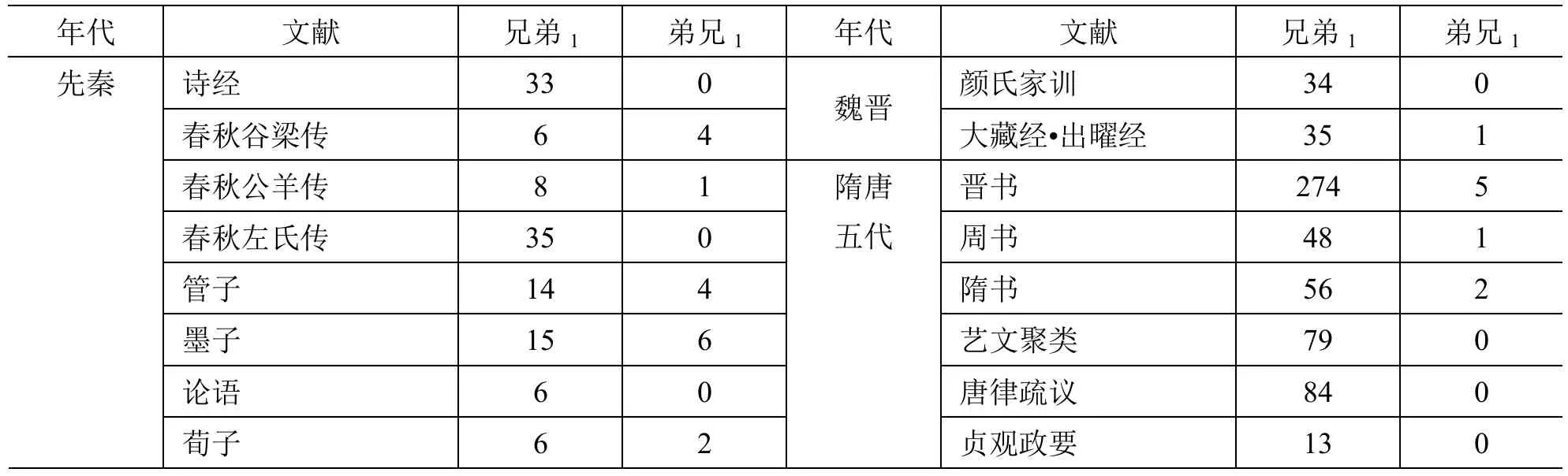

1 先秦。我们对先秦的九部作品进行了调查统计,发现“兄弟”130例,占二者总数的87%;“弟兄”19例,占二者总数的13%(见表1)。例如:

3) 管子对曰:“君人之主,弟兄十人,分国为十。兄弟五人,分国为五。”(《管子·山至数第七十六》)

4) 内有以食饥息劳,持养其万民,则君臣上下惠忠,父子弟兄慈孝。(《墨子》卷七)

5) 假之有弟兄资财而分者,且顺情性,好利而欲得,若是,则兄弟相拂夺矣。(《荀子·性恶第二十三》)

6) 秦之野人,以小利之故,弟兄相狱,亲戚相忍。(《吕氏春秋》卷十九)

诸句中“弟兄”都表“弟弟和哥哥”义,与“兄弟”相同。这一时期“弟兄”的出现,我们认为原因有两个:一是此时的“兄”和“弟”均是独立的词,而不是语素,两个词连用在一起,谁先谁后,并不稳固,具有临时性和偶然性。至于“兄弟”多于“弟兄”,则是由“时间顺序”原则和“长幼有序”的民族心理导致的,先兄后弟是一种更自然的说法。二是为了避免行文的重复,使文章富有变化。如例3)和例5),一句之中,两处都要用到“哥哥和弟弟”这一义项,一处用“弟兄”,一处用 “兄弟”。因此,在排比句式中多见“弟兄”。

另外,我们还对这九部文献中的“姊妹”一词进行了统计,“姊妹”的出现频率只有8次①“姊妹”出现8次:《左传》4次,《谷梁传》1次,《公羊传》1次,《管子》1次,《荀子》1次。,这样低的使用频率,是很难产生一个逆序词的。至于为什么“姊妹”的使用频率比“兄弟”少很多,我们认为原因主要有二:首先,“兄弟”在这一时期可以兼表“姐妹”。例如:

7)弥子之妻与子路之妻,兄弟也。(《孟子·万章上》)

其次,则可能与古代以男性为主导的社会制度有关,因此在作品中很少提及女性。

2 两汉魏晋。在我们统计的两汉的五部传世文献和两部佛经中,“兄弟”出现135次,“弟兄”只出现了5次,占二者总数的3%;未见于佛经中。在魏晋的七部传世文献和两部佛经中,“兄弟”出现676次,“弟兄”只出现5次,占二者总数的0.7%;佛经文献1例。这一时期“弟兄”例句如:

8) 人有六亲,六亲始曰父;父有二子,二子为昆弟兄。(《新书》卷八)

9) 非其民不使,非其食弗尝,疾乱世而轻死,弗顾弟兄,以法度之,比於不详,是磏仁者也。”(《韩诗外传》卷一)

10) 墨子兼爱下篇云:“勿有亲戚弟兄之所阿。”(《潜夫论》卷二十一)

11) 上曰:“闻卿为吏不过从弟兄饭,宁有之耶?”(《东观汉记》卷十六)

12) 其《诗》曰:“帝谓文王,询尔仇方,同尔弟兄,以尔钩援,与尔临冲,以伐崇庸。”(《后汉书》列传第十六)②此句《诗经·大雅·文王之什》为“兄弟”:“帝谓文王,询尔仇方,同尔兄弟,以尔钩援。”

13) 吴悉达,河东闻喜人也。弟兄三人,年并幼小,父母为人所杀,四时号慕,悲感乡邻。(《魏书》列传第七十四)

14) 然虽不同生,当思四海皆弟兄之义。(《宋书》列传第五十三)

15) 昔者佛在王舍城迦兰陀竹园所。时有梵志兄弟四人,各得五通自知命促近在不远,却后七日皆当命终。思共议言:“我等弟兄五通通达,以己神力翻覆天地,现身极大手扪日月,移山住流无所不办,宁当不能避此难耶?”(姚秦《出曜经》卷二)

从统计数据(见表1)可以看出,“弟兄”的出现频率在魏晋时期非常低,从先秦的13%降至两汉的3%进而降至魏晋的0.7%。观察上面的例句,在这仅有的10个例子中,有些还是引用的先秦文献(如例10)、12)、14))。因此完全可以说,“弟兄”一词在魏晋基本不用①统计学中,将发生概率在 1%以上 5%以下的事件称为小概率事件,表示发生的可能性极小,往往可以忽略不计。“弟兄”在这一时期出现频率0.7%,连1%都不到。。究其原因,正是由语言的“经济性”原则和竞争规律决定的,表达同一个“哥哥和弟弟”的语义,没有必要用两个词,保留的一定是无论在声调上还是文化心理上更自然的“兄弟”。另外,两汉以后,双音节化的趋势开始在汉语词汇中显现,这就使得连用的两个单音节词边界变得模糊,结合更加紧密,从而偶然性减少,词序更加固定。这是“弟兄”罕见的又一原因。

“弟兄”在魏晋时期少见的事实,我们还可以从同属“汉字文化圈”的日语中找到佐证。在现代日语中,没有“弟兄”一词,只有“兄弟”一词,用来统称“直系的兄弟姐妹”。那么,“兄弟”是什么时间从汉语借入日本的呢?王力《汉语史稿》:“在日本,汉字的读音共有三种:最早传入日本的叫吴音,后来传入的叫作汉音,最后传入的叫作唐音。”现代日语中“兄弟”的发音属于吴音系统,是最早传入日本的一批词。据高文汉(1990):“吴音,是公元五、六世纪日本的推古朝时期,也就是中国南北朝时代传入日本的的汉字读音,其中也包括后汉末年以及三国时代的汉字音。”可见,“兄弟”一词应该是在魏晋南北朝时期传入日本的。而对照上文我们会发现,这一时期正是“弟兄”在汉语中极少使用的时间(“弟兄”的使用频率仅0.7%)。这就产生两种可能:一是当时只有“兄弟”一词传入日本,“弟兄”没有;二是两者都有传入。如果是第一种情况,那么今天的日语中没有“弟兄”一词自不难理解;如果是第二种情况,我们知道,日本固有的语言(和语)是表音文字,输入汉语词后也仅仅把它们看成是表音的固定词,一般不再把它们做其他词使用,基本上保留了中古传入时期的面貌,也就是说,“兄弟”的语义不会发生变化(事实也是这样),于是,“弟兄”就会沿着其在传入时期的固有趋势逐步消亡。

3 隋唐至宋代。在我们统计的隋唐五代的九部传世文献和四部佛经中,“兄弟1”出现723次,表偏指义的“兄弟2”开始在佛经中出现,计4次;“弟兄”出现频率为25次,占总数的3%。宋代的六部传世文献和两部佛经中,“兄弟1”出现511次,“兄弟2”未见;“弟兄”出现频率为15次,也占总数的3%。“弟兄”例句如:

16) 跋曰:“猥以不德,谬为群贤所推,思与兄弟同兹休戚。今方难未宁,维城任重,非明德懿亲,孰克居也!且折冲御侮,为国籓屏,虽有他人,不如我弟兄,岂得如所陈也。”(《晋书》卷二十五)

17) 复有朝廷重臣,位望通贵,平生交旧,情若弟兄,及其亡没,杳同行路。(《隋书》卷六十六》)

18) 伯叔弟兄,足一百五。其父各没,争作国王。以欲报缘,相杀害尽。(《佛本行集经》卷二十三)

19) 弟兄同五郡,父子本三州。欲验飞凫集,须征白兔游。(《寒山诗》)

20) 去年春鸟鸣,此时思弟兄。今年秋菊烂,此时思发生。(《寒山诗》)

21) 居士曰:汝等五百弟兄,但往菴园礼佛听法。(《敦煌变文集新书》卷二)

22) 元厚之少时,曾梦人告之:“异日当为翰林学士,须兄弟数人同在禁林。”厚之自思素无兄弟,疑此梦为不然。熙宁中,厚之除学士,同时相先后入学士院子:一人韩持国维,一陈和叔绎,一邓文约绾,一杨元素绘,并厚之名绛。五人名皆从“系”,始悟弟兄之说。(《梦溪笔谈》卷二十一)

23) 行也晓便行,住也晚便住。在路同弟兄,到家会儿女。莫嫌言语太寻常,最是为君省要处。(《古尊宿语录》卷四十五)

24) 师曰:“一回相见一回老,能得几时为弟兄?”(《五灯会元》卷十八)

这一时期,“弟兄”的使用仍是一个小概率事件(出现频率小于5%),见表1。之所以比魏晋时期略有增长,我们认为一方面仍是为了避免行文的重复(如例 16)、22)),另一方面,唐代律诗的兴起,使人们有了平仄和韵律的意识,有时为了照顾音韵调谐,也会有意识地颠倒词序。如例19)“弟兄”与“父子”同一联平仄相对。例20)“兄”与“生”同属于庚部韵相押。这些是“弟兄”得以使用的语用特点。

值得我们注意的是,在唐末五代的佛经口语中,“兄弟2”出现了,也即“兄弟”一词开始发生偏指化,从并称“哥哥和弟弟”逐渐可以单称“哥哥”或“弟弟”,这是一个重要的转变,在《敦煌变文集新书》中,“兄弟1”出现26次,“兄弟2”出现2次,“弟兄”出现10次,占单本总数的26%,使用比例大幅提高。但此时的“兄弟2”还是偶见,而且只出现在佛教口语中,具体指称“哥哥”还是“弟弟”也没有固定。

(二)金元明清时期的“弟兄1”

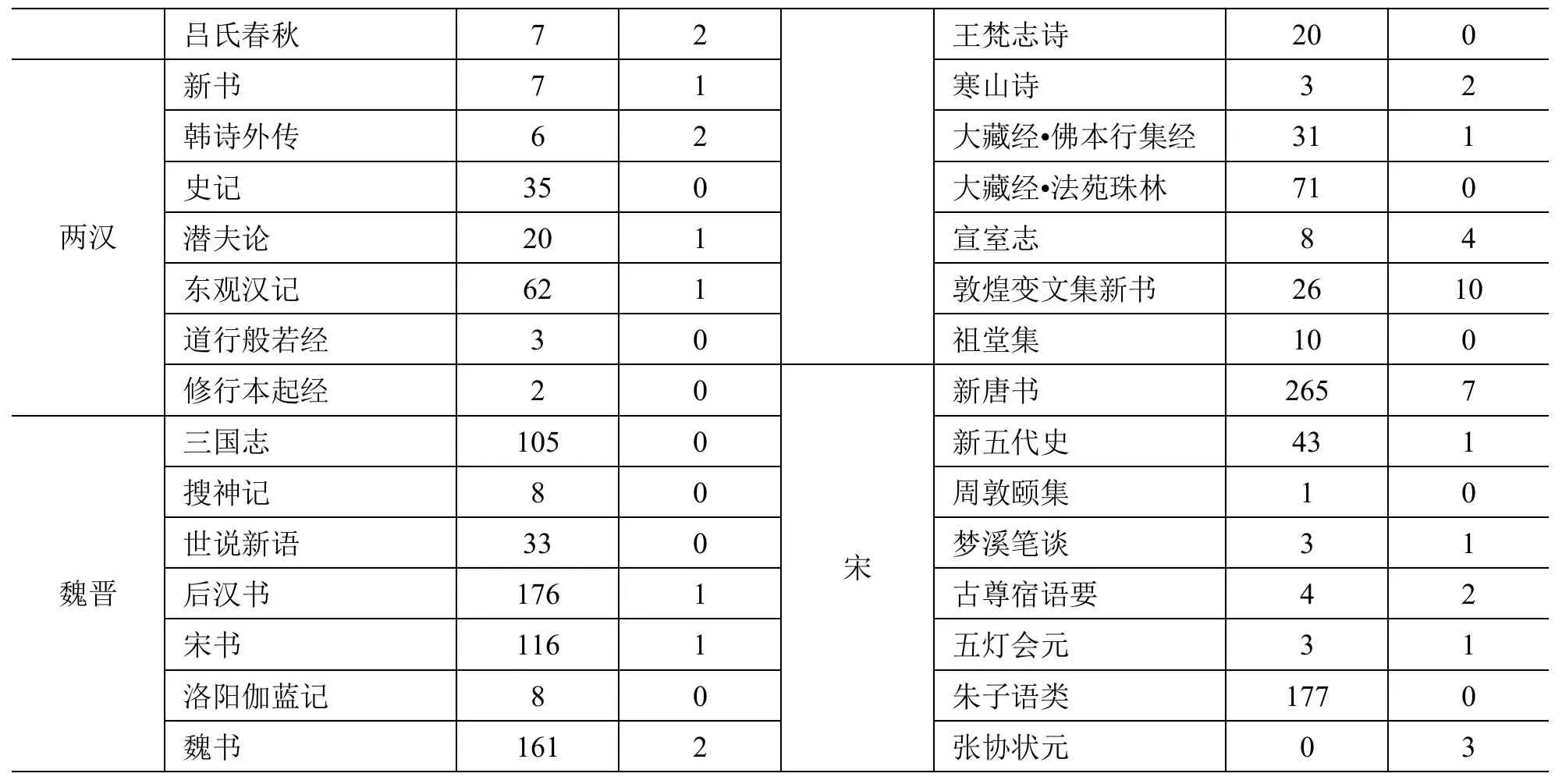

1 金元。到了金代,在反映当时口语的诸宫调作品中,出现了表偏指义的“兄弟2”,如《刘知远诸宫调》中,“兄弟1”无,“兄弟2”2例;《西厢记诸宫调》中,“兄弟1”1例,“兄弟2”1例。同时值得我们注意的是,这两部作品均出现了表“弟弟和哥哥”义的“弟兄1”,《刘知远》中出现 18次,《西厢记》中出现5次,数量均超过了同作品中的“兄弟1”①在南宋同类题材南戏作品《张协状元》中,“兄弟1”无,“弟兄1”出现3例。。试比较两部作品中“兄弟”和“弟兄”的例句:

25) 哥哥唤做知远,兄弟知崇,同共相逐。(《刘知远诸宫调·知远走慕家庄沙陀村入舍第一》)

后长立,弟兄不睦。知远独离舍,投托于他所,奈别无盘费。(《刘知远诸宫调·知远走慕家庄沙陀村入舍第一》)

26) 思量了,兄弟欢郎忒年纪小。(《西厢记诸宫调》卷二)

幸得今朝,弟兄面会,敢烦将军,万千休罪!(《西厢记诸宫调》卷八)

从上面的数据和例句我们可以看出,晚唐五代在佛经中发生的“兄弟”偏指化情况,到了南宋、金时已经扩大到民间口语中,而正是由于“兄弟”的语义发生了变化,偏指“哥哥”或“弟弟”的一方,使“兄弟”和“弟兄”的语义产生区别,表示并称的“弟兄”出现频率开始大幅上升。这一趋势到了元代更加明显。

元代是称谓词“兄弟”语义发生剧烈变化的重要时期。以《新校元刊杂剧三十种》为例,“兄弟1”出现32次,偏指兄或弟之“兄弟2”出现23次,表社会称谓之“兄弟3”出现5次,表自我谦称的“兄弟4”出现8次。值得我们注意的是,在《新校元刊杂剧三十种》中,“弟兄”竟然出现了69次,均并称“哥哥和弟弟”,其出现频率不仅占到总数的50%,更超过表同样语义的“兄弟1”两倍以上。例如:

27) 俺三个,同行同坐,怎先亡了咱弟兄两个?(《新校元刊杂剧三十种·双赴梦》)

28) 不争俺弃却周天子,永别离老弟兄,交谁忧念四海生灵?(《新校元刊杂剧三十种·辅成王周公摄政》)

29) 有真命皇帝,咱弟兄厮守,只不好那?(《新校元刊杂剧三十种·博望烧屯》)

例28)下的一条校注也富有启发意义,值得注意:“校记[三九]:老弟兄——‘弟兄'原作‘兄弟'。隋本已乙转。”

从统计数据(见表 2)和校注我们看到,随着“兄弟”一词义项的增多,其语义负担不断加重,为了语言的明晰性,人们开始有意识地区别“弟兄”和“兄弟”的分工,“弟兄”开始更多地承担起表示并称的语义。

2 明代。到了明代,口语中的“兄弟”基本上已经偏指“弟弟”,不再指称“哥哥”。指称对象的固定化反映出语义的明确化,这也使“弟兄”的地位进一步稳固,成为表达“哥哥和弟弟”这一义项不可或缺的一个词形。如在明初口语性极强的刑讯口供笔录《逆臣录》(1393年)中,“兄弟1”只出现1次,“兄弟2”出现2次,而“弟兄1”则多达11次。例如:

30) 特唤你弟兄两个前来商量这事,未知恁心下如何?(《逆臣录》卷四)

31) 若这事成了时,我弟兄每都得大名分做。(《逆臣录》卷四)

再如在小说《水浒传》中,“兄弟1”206例,“兄弟2”163例,“兄弟3”155例,“兄弟4”86例;而“弟兄1”出现了245次,超过“兄弟1”的使用数量。例如:

32) 小弟一母所生的亲.弟兄两个:长的便是小弟;我有个兄弟,却又了得。(《水浒传》第三十六回)

33) 且说登州山下有一家猎户,弟兄两个:哥哥唤做解珍,兄弟唤做解宝。(《水浒传》第四十八回)

例句中,与数量词“两个”搭配时,一律用“弟兄”;而与“哥哥”、“长的”对举时,就用“兄弟”。可见,“弟兄”并称“哥和弟”,“兄弟”单称“弟弟”,这样的语义差别在明代汉人的语感中已经非常明显了。

实际上,“弟兄”和“兄弟”的这种语义区分,外国人学习汉语的材料更具有说服力。因为外国人不会受汉语历史的影响,他们学习的目的就是为了和当时的中国人沟通,他们记录的就是当时汉语的语音、语义。于是,我们对元明之际朝鲜人学习汉语的教材《老乞大》、《朴通事》和《训世评话》做了调查统计。

《老乞大》中,凡“弟弟”义均用“兄弟”①“兄弟”表“哥哥和弟弟”只有1例:“咱每为人,四海皆兄弟,咱每这般做了数月伴当呵,不曾面赤。”属于引用《论语》中名言。表示,而要表达“哥哥和弟弟”,则一律用“弟兄”,同时未见“弟弟”一词。另外,在《老乞大》出现的7例“弟兄”中,6例从元到明、清四个版本均未改动。例如:

34) 旧:你是姑舅弟兄,谁是舅舅上孩儿,谁是姑姑上孩儿?

翻:你是姑舅弟兄,谁是舅舅上孩儿,谁是姑姑上孩儿?

新:你既是他姑舅弟兄,谁是舅舅的儿子,谁是姑姑上儿子呢?

重:你既是他姑舅弟兄,谁是舅舅的儿子,谁是姑姑上儿子?(《老乞大》)

有1例在《元刊老乞大》中写作“兄弟”的,在明以后的版本中,都改成了“弟兄”。如:

35) 旧:山也有相逢的日头,今后再厮见呵,不是好兄弟那甚么?

翻:山也有相逢的日头,今后再厮见时,不是好弟兄那甚么?

新:儻若有再相逢的日子,岂不都是好弟兄么?

重:儻有再相逢的日子,岂不都是好弟兄么?(《老乞大》)

明代《朴通事谚解》(1483年)中,“弟兄”表“哥和弟”14例,“兄弟”表“哥和弟”只有1例,清代《朴通事新释》(1765年)同。如:

36) 咱们几个好弟兄,去那有名的花园里,做一个赏花筵席,咱们消愁解闷如何?(《朴通事谚解》)

37) 众弟兄们.商量了,咱们三十个人,各人出一百个铜钱,共通三千个铜钱,勾使用了。(《朴通事谚解》)

《训世评话》(1473年)中,表“哥哥和弟弟”义,文言文都用“兄弟”,间或“昆弟”,而白话文一律用“弟兄”一词表达,共5例。如:

38) 仕途交代,有兄弟之契。——仕路上交代,其间有弟兄之义。(《训世评话》第三十则。“——”前为文言文,后为同句白话文翻译;下同。)

39) 此铁牌不是兄之私物,乃天与我兄弟共用之物也。——这铁牌子只不是哥哥的,天与我两箇弟兄的。(《训世评话》第四十六则)

上面的例子都说明,到了明代,人们对“兄弟”偏指“弟弟”,“弟兄”表示“哥哥和弟弟”的分工已经相当清晰。正如《老乞大集览》所指出的:“只呼弟曰‘兄弟',并举兄及弟曰‘弟兄'。”

至此,我们可以说,“弟兄”一词在汉语中存留,并在元明勃兴,不是出于避免行文重复的考虑,也不是为了音韵的调谐,最主要的原因是“兄弟”发生了语义的扩大,尤其是发生了偏指化,这就使“弟兄”与“兄弟”的语义产生了区别,使“弟兄”的存在有了理据。

另外,进入明代以后,“弟兄”产生了表“哥哥”或“弟弟”的偏指义(即“弟兄2”)用例和扩大到社会称谓(即“弟兄3”)的用例,但数量极少,在11部作品中仅见11例。这其实是“弟兄”在使用频率不断增大后,开始发生像“兄弟”在唐代以后词汇化为偏指之“兄弟2”、敬称对方之“兄弟3”一样的演变路径。这是汉语亲属称谓词的一个普遍现象。例如:

40) 宋江见柴进接得意重,心里甚喜。便唤弟兄宋清也相见了。(《水浒传》第二十一回)

41) 这是咱的至厚弟兄,济他的急,也是好事。(《醒世姻缘传》第六十五回)

3 清代。延至清代,在表示“哥哥和弟弟”语义时,“弟兄1”在北方方言里的用量已经全面超过了“兄弟1”,如《红楼梦》(前80回)中,“弟兄1”出现29次,“兄弟1”出现24次;《儿女英雄传》中,“弟兄1”与“兄弟1”的差距甚至达到了近一倍(28次/15次)。在江淮方言中,二者是呈平分状态,南方方言中,则还是以“兄弟1”为主。

《红楼梦》不同版本用词特点不一,刘宝霞(2012)通过《红楼梦》程甲本与程乙本文献异文的同义表达发现,程甲本偏重南方官话的用词,程乙本偏重北方官话的用词。“兄弟”与“弟兄”异文同义表达偶有体现。如:

42) 程甲:姊妹同一处,兄弟们自另院别室的,岂有得沾惹之理?

程乙:姊妹们一处,弟兄们是另院别房,岂有沾惹之理?(《红楼梦》第三回)

明中期的小说《西游记》与在小说基础上改写完成的清中期车王府曲本《西游记》中“兄弟”与“弟兄”异文同义表达也反映了两词的南北地域差异。如:

43) 三兄弟方才闯过桥去,径入洞里。(小说《西游记》第593页)

他弟兄三个找进石室。(车曲《西游记》28-71)①此两例为周滢照博士提供。曲本《西游记》分布在《清车王府藏曲本》第27册、28册,所引出处为册数加页数;小说依据的是《西游记》(长春出版社,2006年)。

我们检索了清末域外汉语(北京官话)教材《官话指南》(1881年)和《官话类编》(1902年)中“兄弟”和“弟兄”的用例,这两本书中“弟兄”无一例外地都表示“哥哥和弟弟”,“兄弟”除少数几例自我谦称外,其余多作亲属称谓词偏指“弟弟”。如:

44) 贵昆仲几位?我们弟兄三个。(《官话指南》第一卷)

45) 贵昆仲几位?我还有一个兄弟,就是我们两个。(《官话指南》第二卷)

46) 他们弟兄五个,有四个做生意的。(《官话类编》第三十九课)

47) 兄弟应当恭敬哥哥,因为他的年纪长,名分大。(《官话类编》第七十七课)

清代偏指“弟弟”的“弟兄2”主要出现在北方方言里,数量仍然很少。如:

48) 一时他的酒足兴尽,也不容他弟兄多坐,撵了出去,自己关门睡去。(《红楼梦》第六十五回》)

49) 安老爷一面又把自己从前拜从过一位业师跟前的世弟兄程师爷请来。(《儿女英雄传》第二回》)

(三)“兄弟”、“弟兄”历代出现频率使用情况调查

先秦到宋代“兄弟1”、“弟兄1”出现频率调查表 表1

金元时期“兄弟1 2 3 4”、“弟兄1”出现频率调查表 表2

明清时期“兄弟1 2 3 4”、“弟兄1 2”出现频率调查表 表3

综合以上各表数据,我们发现:第一,“弟兄1”从金代开始用量增加,不断与“兄弟1”竞争,明代是很重要的成熟期。第二,无论在明代还是清代,“弟兄1”在北方话中都占据优势。在明代的北方话文献中,“弟兄1”的使用频率高达46%,接近“兄弟”四个义项的用量总和。

二 “弟兄”、“兄弟”共时地域分布

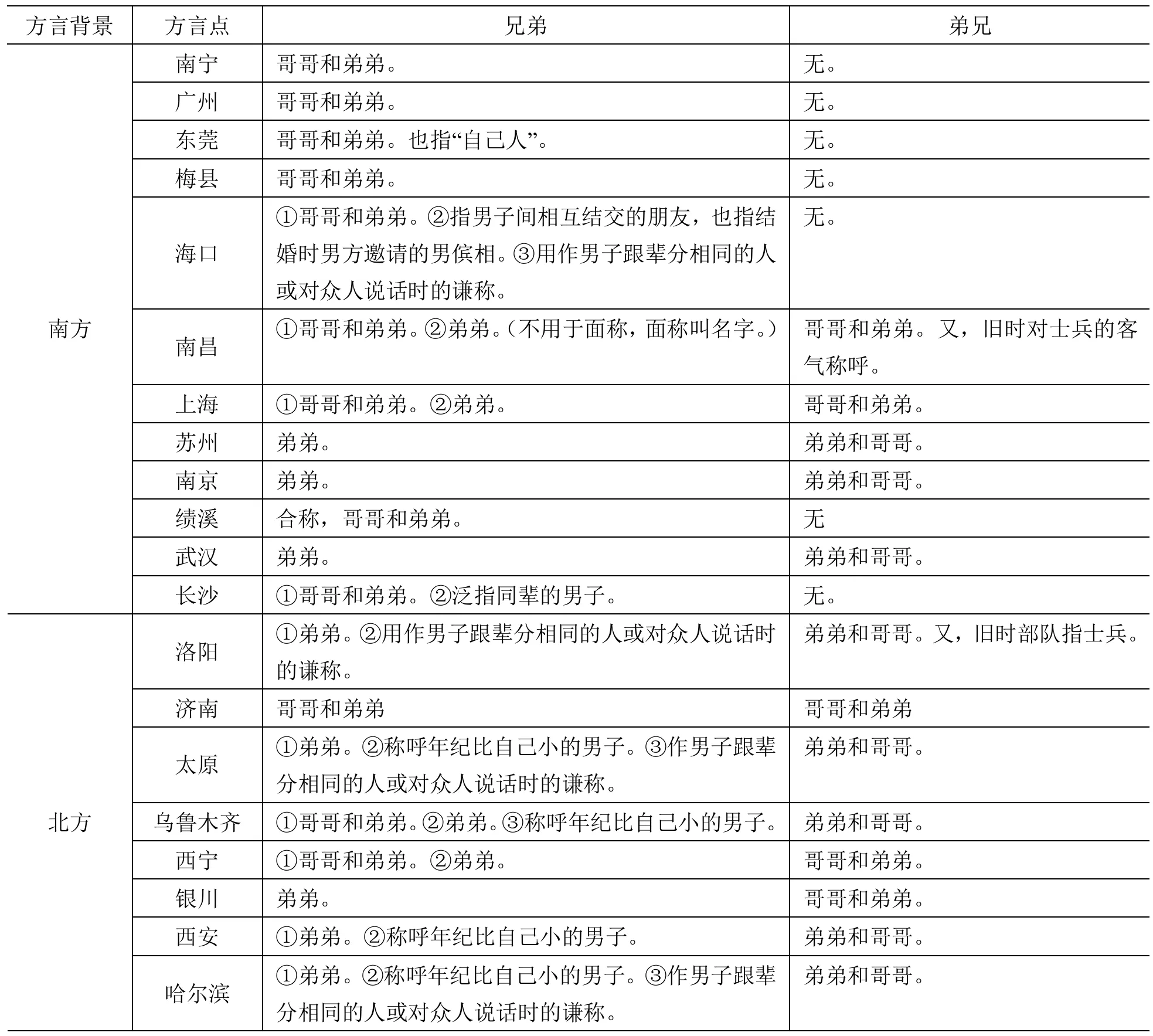

“弟兄”与“兄弟”这对同素逆序词在现代汉语中都在使用。我们利用《现代汉语方言大辞典》(2002),按照由南到北的顺序选取了二十个方言点进行调查,将“弟兄”和“兄弟”在这些地区的使用情况归纳如下:

“兄弟”、“弟兄”在现代汉语方言中分布情况调查表 表4

由表4可见,在共时层面,现代汉语中的“弟兄”和“兄弟”呈现出一种相当整齐的空间互补分布。总体来讲,在“兄弟”可以偏指“弟弟”的区域,都存在表“弟弟和哥哥”的“弟兄”一词;在不使用“弟兄”一词的区域,“兄弟”只表并称,不发生偏指。具体来讲,在南方方言区,“弟兄”基本上不使用,“兄弟”的语义较单一,用作并称(海口除外,还有社会称谓和谦称自己的用法);江淮方言区,“弟兄”表“弟弟和哥哥”,“兄弟”主要有并称和单称弟弟两种用法;北方方言里,“兄弟”的四个义项都存在,但在大部分地区,“兄弟”往往用于后三个义项,“哥哥和弟弟”这一义项主要由“弟兄”承担。山东济南方言比较特殊,“兄弟”等于“弟兄”,都表并称,“兄弟”的其他三个义项不使用。

“兄”和“弟”在先秦是两个独立的词,当人们要并称哥哥和弟弟时,会将这两个词放在一起连用,形成一个并列词组。在汉语韵律和汉民族心理的作用下,两个词的连用顺序往往是先“兄”后“弟”,但这种组合顺序并不固定,有时为了避免行文重复或其他偶然原因,先“弟”后“兄”的情况也会出现。

两汉以后,随着汉语的逐步规范和汉语词汇双音节化的兴起,“兄”和“弟”的结合越来越紧密,顺序越来越固定,“弟兄”的出现频率越来越低。唐宋时期由于诗词韵律的需要,“弟兄”的出现频率略有上升。

金元时期是“兄弟”语义发生剧烈变化的时期,早在唐代佛经口语中就开始出现的偏指用法,这时在民间口语中广泛使用,而且在元代,“兄弟”表社会称谓和自我称谓的用法也出现了。“兄弟”义项的增多增加了其语义负担,为了维持语言的明晰性,在屈折形式相当不发达的汉语里面,用逆序形式“弟兄”来分担其并称用法就成为必然选择,这就使“弟兄”的使用频率大为上升。

明清时期,“兄弟”一词偏指“弟弟”,其“哥哥和弟弟”之义项则主要由“弟兄”充当。“弟兄”成为汉语中不可或缺的一个常用词,且在北方方言中使用最多。原本指“哥哥和弟弟”之“兄弟”也一直使用,但主要保留在南方方言中。

现代汉语中“弟兄”在各方言区的分布,从历时上看,实际仍然是在延续清代以来的特点,它在南方方言中少见,主要通行于北方方言和江淮方言中。从共时上看,“弟兄”与“兄弟”形成很好的互补分布:“兄弟”偏指“弟弟”的区域,“弟兄”就会存在;“兄弟”只并称“哥哥和弟弟”的区域,“弟兄”就不使用。另外,海口方言中“兄弟”存在社会称谓特别是自我谦称的用法似乎是南方方言中的一个例外。

狄考文(Calvin Wilson Mateer) 1902 《官话类编》(A course of Mandarin Lessons),American Presbyterian Mission Press.

段玉裁 《说文解字注》,上海古籍出版社,1981年。

高文汉 《日语词汇论》,吉林教育出版,1990年。

李边 《训世评话》,韩国太学社,1998年。

李荣等主编 2002 《现代汉语方言大词典》,江苏教育出版社。

刘宝霞 2012 《从〈红楼梦〉异文看明清常用词的历时演变和地域分布》,清华大学博士学位论文。

罗竹风主编 1993 《汉语大词典》,汉语大词典出版社。

明太祖敕录 《逆臣录》,王天有、张何清点校,北京大学出版社,1991年。

首都图书馆编辑 2001 《清车王府藏曲本》,学苑出版社。

汪维辉主编 《朝鲜时代汉语教科书丛刊》,中华书局,2005年。

王力 1980 《汉语史稿》,中华书局。

吴承恩 《西游记》,长春出版社,2006年。

许宝华、宫田一郎主编 1999 《汉语方言大词典》,中华书局。

颜洽茂 1997 《佛教语言阐释——中古佛经词汇研究》,杭州大学出版社。

张美兰主编 《日本明治时期汉语教科书汇刊》,广西师大出版社,2011年。

张巍 2005 《中古汉语同素逆序词演变研究》,复旦大学博士学位论文。

中国社会科学院语言研究所 2012 《现代汉语词典》(第6版),商务印书馆。