失能老人家庭照护者的照护感受及影响因素

2015-05-29赵怀娟罗单凤

赵怀娟 罗单凤

(安徽师范大学历史与社会学院,安徽 芜湖 241000)

中国是世界上失能老年人口最多的国家。2010年末我国有失能老人3 300万,占老年人口总数的19.0%,其中完全失能老人达1 080万。在完全失能老人中,城市、农村分别有77.1%、61.8%的调查对象表示需要长期照料〔1〕。满足失能老人的长期照护需要,关键是要强化服务供给。当前我国社会化照护事业尚处于发展初期,能够接纳失能老人的长期照护机构极为有限,加之老年人偏好家庭照护,故长期照护的主要供给者依然是家庭成员。照顾失能老人是一项劳动密集型工作,要求照顾者投入大量的时间和精力,因而势必对其健康、工作、生活等产生影响。而照顾者的照护意愿和照护能力又直接影响着失能老人的生存质量。本文旨在分析家庭照护者的照护感受及影响因素,进而探讨提高失能老人长期照护质量的对策。

1 对象与方法

1.1 对象 2012年8~10月,课题组在安徽省某市开展了“城市失能老人之家庭照护调查”。首先,以主城区JH为抽样框,从10个街道中随机抽取4个;然后,从4个街道中随机抽取出12个社区,将12个社区中所有居家失能老人的主要照顾者作为调查对象;再次,经事先约定,由调查员入户对照护者进行调查。调查共获得有效问卷305份。男性占31.1%,女性占68.9%。文化程度:小学及以下36.7%,初中34.1%,高中/中专25.2%,大专及以上4.0%。年龄:30~40岁4.6%,41~59岁39.3%,60岁56.1%。婚姻:已婚92.5%,丧偶2.6%,离异2.3%,未婚 2.6%。就业:退休 66.6%,企业 13.1%,失业12.8%,事业单位3.3%,其他4.2%。

1.2 方法 调查使用自编问卷,内容涉及照顾者的人口学信息、照护内容、照护原因、照护感受、照护困难、照护自评等。其中,对照顾者消极感受的测查参考照顾者负担量表(CBI),对积极感受的测查使用照顾者积极感受量表(PAC)。两个量表的中文版都经过了国内学者的多次检验,信度和效度较高,适用于失能老人照顾者研究。

1.3 方法 用SPSS17.0软件建立数据库,使用描述统计、相关分析与回归分析等方法处理调查数据。

2 结果

2.1 家庭提供长期照护情况

2.1.1 照护者的身份 在305名主要照护者中,失能老人的配偶有129人(42.3%)、女儿有72人(23.6%)、儿子有53人(17.4%)、媳妇有41人(13.4%),其他家庭成员(如女婿、孙子女等)承担主要照护任务的非常少,仅占3.3%。可见,失能老人的家庭照护较多倚重其配偶,其次是子女。

2.1.2 照护时间 主要照护者每天平均为失能老人提供13 h的照护服务,其中,照护时间<6 h 18.7%,6~12 h 43.9%,照护时间>12 h 37.4%。由于失能老人需要的个人护理和生活照料较多,因而照顾者投入了较多的时间和精力。

2.1.3 照护内容 主要照护者提供的照护服务依次是买菜做饭(80.7%)、聊天解闷(75.4%)、洗衣(73.4%)、跑腿办事(58%)、协助洗漱如厕(57%)、协助其走走看看(55.7%)、协助穿脱衣服(37.4%)、喂饭喂药(23.6%)、翻身擦洗(21.3%)、康复训练(19.7%)。可见,失能老人的长期照护涉及日常生活的方方面面,但是在保健护理方面还有所欠缺。

2.1.4 照护自评 照护自评类似于Bandura提出的“自我效能”,即个体对自己能够应对某种情形的能力和信心的感知,这种信心和感知对其行为的动机和结果具有重要影响〔2〕。统计显示,分别有19.7%、59.7%的照护者认为家庭完全能够、基本能够照护好失能老人,20.6%的照护者表示家庭只能勉强满足老人的照护需要。

2.1.5 照护困难 照护者表示,家庭照护失能老人遇到的最大困难(前四位)依次是老人需要的照护多(36.7%)、经济压力大(21.6%)、家里人手不足(17.1%)、照顾者身体不好(14.1%)。可见,家庭照顾失能老人面临的困难主要表现为人力资本和经济资本的短缺。

2.2 照护感受及影响因素

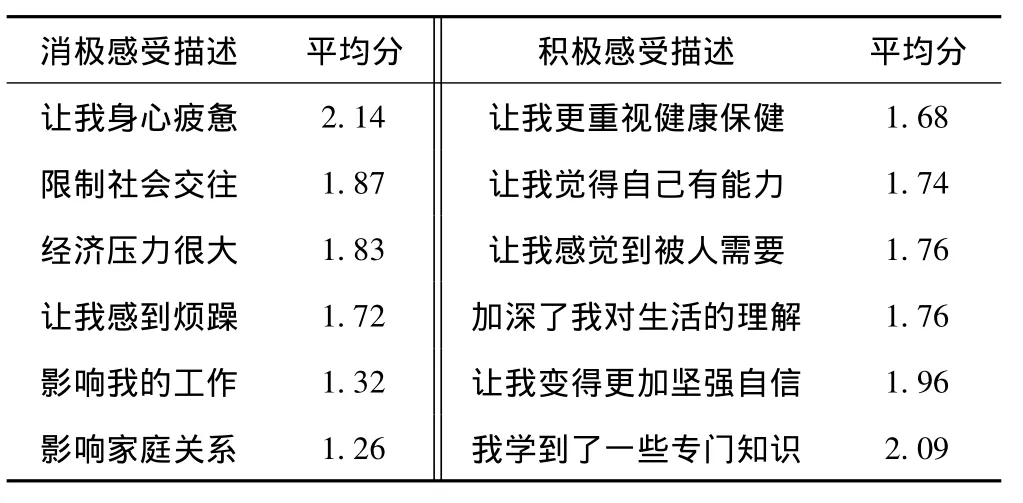

2.2.1 照护感受 本研究对照护感受采用了3级评分制。就消极感受而言,“较明显”计3分,“有一些”计2分,“没有”计1分,总得分6~18分,单项得分与总得分越高,表明消极感受越强烈。就积极感受而言,“较明显”计1分,“有一些”计2分,“没有”计3分,总得分6~18分,单项得分与总得分越低,表明积极感受越明显。主要照顾者无消极感受(=6分)的仅为7.9%,有一定消极感受(7~12分,74.4%)、消极感受明显(≥13分,17.7%)合计为92.1%。统计发现,主要照护者的消极感受(均值)为10.14分。可见,长期照护失能老人使绝大多数照顾者产生了消极体验。长期照护失能老人让照护者感到身心疲惫、社会交往受限、经济压力大、烦躁。其中,“身心疲惫”超过2分,说明长期照护失能老人对照顾者的生理和心理造成了明显压力。究其原因,主要是照护者年龄较大,面对繁琐的照护工作,很容易出现体力不支、身心俱疲的情况。也正是照护者以配偶居多、以非就业者居多,因而照护服务对照顾者的工作和家庭关系的影响反而较小。主要照顾者表示无积极感受(≥13分)的达39.4%,有一定积极感受(7~12分)达51.1%,积极感受较明显(=6分)的仅占9.5%,积极感受得分(均值)为10.99分,表明照护者在照护失能老人时体验的积极感受并不似消极感受那般明显。统计发现,照护老人让部分照护者获得的积极感受依次是更加重视健康、自己有能力、加深了对生活的理解、感觉自己被需要。见表1。

表1 照顾者的照护感受

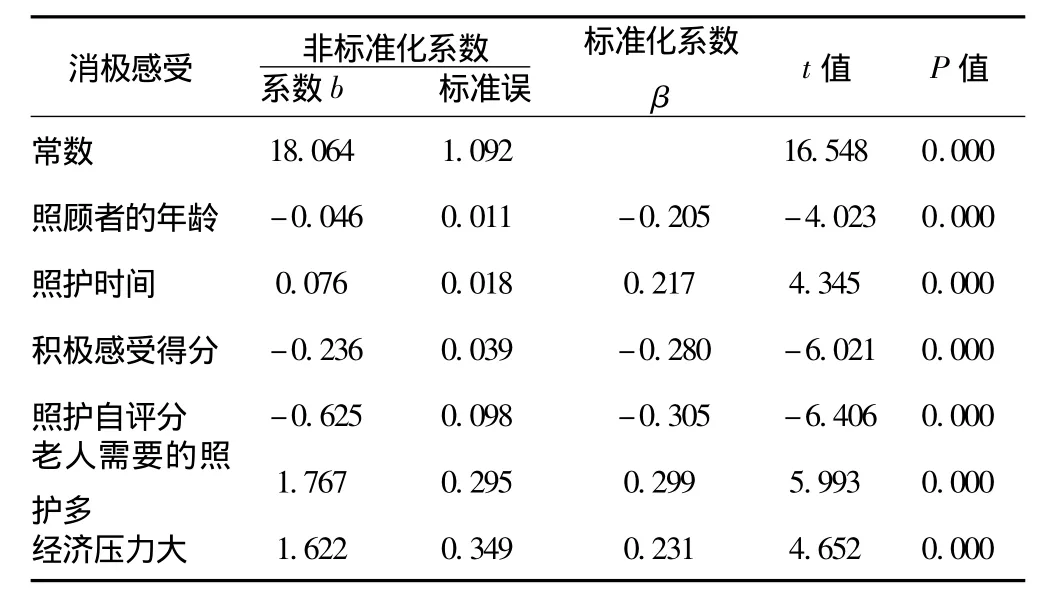

2.2.2 消极感受影响因素分析 双变量相关分析发现,照护者的年龄、时间投入、照护自评分、照护遇到的难题、积极感受得分等变量均与消极感受有关。将照护难题处理成虚拟变量后,与其他变量一起纳入模型,可以发现以上变量均进入了回归方程,且影响显著。见表2。

表2 照护消极感受回归分析(n=305)

根据回归分析结果可得方程:Y(消极感受)=18.064-0.046×年龄+0.076×时间-0.625×自评-0.236×积极感受+1.767×需要照护多+1.622×经济压力大。可见,在控制了其他变量后,①照护者的年龄每增加1岁,消极感受得分就下降0.046分。说明年龄大的照护者消极感受会相对弱一些。岳鹏等〔3〕的研究也显示,居家痴呆患者照顾者的年龄越大,感受到的照顾负担越轻。②照护者投入时间每增加1 h,消极感受得分就上升0.076分,说明投入时间多会导致消极感受更明显。这与吴文源等〔4〕的研究发现相似,即照顾者花在老人身上的时间越多,越容易感到烦躁、压抑。③照护自评分每增加1分,消极感受得分会下降0.625分,说明照护者对自身的照护能力越自信,所产生的消极体验就越少。④积极感受每增加1分,消极感受就下降0.236分。说明两者之间负相关,相应数量的积极感受可调节消极感受〔5〕。⑤与遇到的“其他难题”相比,老人需要的照护每增加1个单位、经济压力每增加1个单位,消极感受就会分别上升1.767分、1.622分。可见,老人需要的照护多和经济压力大会加剧照护者的消极感受。

3 讨论

长期照护失能老人是一项耗时耗力的工作。对于主要照护者而言,照护工作带来的消极感受比积极感受更加明显。虽然部分照护者感觉到自己是有能力的、是被需要的,但多数照护者表示自己感到身心疲惫、社交有限、经济压力大、烦躁。研究发现,照顾者的年龄、照护时间、积极感受、照护自评、失能老人需要的照护多、经济压力大是导致照顾者产生消极感受的主要因素。

在绝大多数社会里,由家庭照顾儿童、体弱者和老年人都是一种文化规约〔6〕。在我国,无论是老年人还是家人也都倾向于家庭照护。但是,随着家庭规模的收缩、女性就业的增多和社会流动的加剧,家庭的照护功能已经受到了削弱。在家庭照护独木难支的当下,只有将家庭、社会和市场整合到服务体系,实现长期照护的多元供给,才能维持失能老年人的生存品质。

在西方,支持老年人在家中或社区“就地老化”已成为鲜明的政策导向。为了强化家庭的照护能力,英国、荷兰等发达国家还专门出台了家庭支持政策,涉及照顾者技能训练、家庭经济援助、喘息服务等。我国政府虽然也大力倡导“以居家养老为基础”,但缺乏相应的政策支持。在笔者看来,做实“居家养老”必须协助家庭“增能”。为此,(1)建议民政部门尽早启动相关准备工作,调研老年人的长期照护需要、界定长期照护的内容、探讨失能评估与定级办法。(2)根据调研发现,参考发达国家的经验,制定家庭支持政策/计划。可将经济困难老人家庭、重度失能老人家庭作为政策突破口。(3)鉴于我国老年人口多、地区发展差异大等原因,应选择部分地区进行试点。(4)完善家庭支持政策需要一个过程,可先着眼于经济与服务协助,再拓展至知识传授、心理疏导与社会工作服务等。本次调查提示,强化家庭的照护能力,首要解决的问题是增加家庭的经济资本和人力资本。

本次调查显示,虽然绝大多数照顾者都倾向于在家中照护老人,但他们对社区照护服务仍有一定需求,关于老年社会照护服务,我国政府提出了“以社区为依托”的发展思路,希望其能够提供家务处理、日托临托、备餐送餐等服务,以满足老年人及其家庭的需要。目前,各地都在积极兴建社区服务设施,如社区服务站、日托所、老年饭桌等。设施建设固然重要,但关键还在于提升服务能力。为此,(1)要搞好项目设计。围绕着老年人的生活照料、卫生保健与精神慰藉开发项目,使老年人可以根据自己的健康状况、经济条件选择适当的服务内容。(2)促进信息共享。通过网络化的服务平台建设,帮助老年人及其家人了解社区照护的方式、标准、费用等。(3)为社区照护提供政策扶持。通过公办民营、购买服务、税收优惠等吸引社会力量进入社区服务领域,增强社区供给长期照护的能力。

此次调查显示,部分家庭照护者对机构养老有一定的需求,但这种需求并没有得到释放,究其原因主要是照护者对机构不放心。最近十余年来,在各级政府的重视与推动下,我国的机构照护快速发展,养老床位从2000年的113万张增加至2011年的396.4万张〔7〕。虽然老年服务机构增长较快,但照护质量并不令人满意。既有研究发现,机构照护普遍存在着项目雷同、健康与精神慰藉服务供给不足、从业人员素质低、专业养护机构少等问题〔8〕。当然,尽管机构照护屡遭诟病,但其所具有的“支撑”作用是不容忽视的。对于三无老人、残疾老人、家庭无力照护的老人而言,机构照护更是必不可少。为此,(1)应加快兴建养护型机构,以适应失能老人不断增长的照护需求。(2)加快制定老年照护服务相关政策,如机构分级分类政策、老年人分级护理标准、与机构类型相匹配的服务标准等,以提高机构照护的规范性和专业化。(3)强化护理人员队伍建设。制定相关教育、招聘、薪酬、考核、奖惩等管理办法,提高护理行业入职门槛和从业人员的职业技能。(4)民政、卫生部门要加强对照护机构的指导和管理,探索建立完善统一的照顾体系和监管制度。

1 中国老龄科学研究中心课题组.全国城乡失能老年人状况研究〔J〕.残疾人研究,2011(2):11-6.

2 Bandura,A.Comments on the crusade against the causal efficacy of human thought〔J〕.J Behav Ther Exp Psych,1995;26(3):179-90.

3 岳 鹏,尚少梅,柳秋实,等.居家痴呆患者照顾者负担影响因素的多元分析〔J〕.中国行为医学科学,2007;16(5):462-3.

4 吴文源,张明园,何燕玲,等.老年痴呆病人照料者的负担及其影响因素研究〔J〕.中国心理卫生杂志,1995;9(2):49-52.

5 Liew,TM.et al.Predicting gains in dementia caregiving〔J〕.Dement Geriatric Cogn Disord,2010;29(2):115-22.

6 安东尼·哈尔,詹姆斯·梅志里.发展型社会政策〔M〕.北京:社会科学文献出版社,2006:295.

7 民政部.2011年社会服务发展统计公报〔EB/OL〕.http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201206/20120600324725.shtml

8 赵怀娟.老年人长期照护服务供给——国内学者相关研究综述〔J〕.福建江夏学院学报,2012(5):62-7.