基于“5W”理论视野下的高校网络思想政治教育探究

2015-05-22申芳芳顾惠民

□洪 涛 申芳芳 顾惠民

[兰州理工大学 兰州 730050]

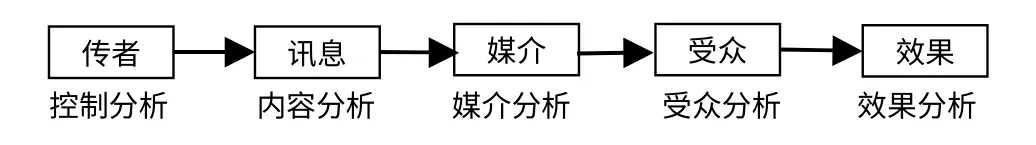

一、传播学“5W”理论的分析与解构

“5W”理论在传播学中被认为是建构了传播学的学科框架,详细地、科学地分解了传播的结构和过程。其奠基人哈罗德·拉斯韦尔认为,任何一个传播过程都可以分解为这样五个部分,即:“谁”(Who)——传播主体;“说什么”(Says What)——传播内容;“通过什么渠道”(In Which Channel)——传播媒介;“对谁说”(To whom)——传播对象;“产生什么效果”(With effects)——传播效果。而“5W”名称来自五个要素的相同首字母“W”,后来这五个要素又构成了传播学研究的五个基本内容,即控制分析、内容分析、媒介分析、受众分析和效果分析。这五个要素各自具有不同的特点,但却是连贯一致的,组成了有效的系统体系。如图1所示[1]。

图1 传播学研究的五个基本内容

其中“谁”就是整个传播链条中的传播者,也就是对信息进行编码从而将信息传递出去的角色。传播者不局限于个体,也可以是承担特定职能的团体和机构。在网络传播中几乎任何人都可以成为传播者,大学生同样也是传播主体。

“说什么”是指传播者所要传递的信息内容,它由具有特定意义的语言符号和非语言符号组合而成。大学生重视网络信息传播,网络特性迎合了大学生,这就需要准确有效掌握网络信息动态,并有针对性地进行引导。

“渠道”,是信息传递所必须经过的中介或借助的物质载体。如电话、报纸、广播、电视等大众传播媒介都属于传播“渠道”。网络思想政治教育的“渠道”自然就是多样化、多元化的网络。

“对谁”,是指信息的接受者,也即信息的最终归宿地。接受者是一个包括读者、听众和观众的综合性概念。网络思想政治教育最大的特点就是它的双向互动性,接受者不是被动的接受信息,而是主动参与信息传播的整个过程。

“效果”,是信息到达受众后所引起的反应。它是检验传播活动效果与否的重要尺度。网络信息传播的交互性提升了传播效果。

二、网络传播对高校思想政治教育的改变与冲击

2014年7月21日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第34次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,截至2014年6月底,中国网民规模达6.32亿,就职业结构分析,学生依然是中国网民中最大的群体,占比25.1%,其中大专以上学历占学生比例的20.6%,互联网普及率在该群体中已经处于高频[2]。党和政府对高校网络思想政治教育的重视由来已久。2004年8月在《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》一文中就提出了:“主动占领网络思想政治教育新阵地”。党的十八大报告明确提出:“加强和改进网络内容建设,唱响网上主旋律。”

(一)网络传播对高校思想政治教育的改变

互联网开辟了一个新的时代,以其独有的魅力征服了大学生群体,互联网成为他们获取知识、实现人际交往、表达个人思想的重要途径。为大学生的成长开辟了一条全新的道路,并不断改变着大学生的思想观念和行为方式,在丰富大学生精神世界和意义世界的同时,也为高校思想政治教育工作开辟了广阔的空间和平台。

1.网络传播开拓了高校思想政治教育的新渠道、新空间

网络传播的跨时空性是指信息传播不受时间和空间的制约,任何人都可以通过网络与所有的“网络人”进行交流,在“网”前周游世界,个人与组织都可以通过网络来实现资源共享。不同的高校同样可以通过网络共享思想教育资源,开展实时网上交流、讨论、授课等内容,这使得高校原本相对狭小的空间无限扩大,形成了全社会、开放性的教育大空间,为高校思想政治教育提供了源源不断、丰富“鲜活”的教育资源,拓展了高校思想政治教育的新渠道、新空间。

2.网络传播提供了高校思想政治教育的新手段、新载体

较之于传统的“面对面”的大学生思想政治教育模式,网络传播可以即时地将文本、声音、图像传递给设有终端设备的任何一个受教育者,为思想政治教育的开展提供了声、像、文字相结合的有效教育课件,使得思想政治教育手段直观化、形象化、现代化,其表现出来的新颖高超的技术特性和超大的信息量,是传统思想政治教育技术手段所无法比拟的,比如即将大规模兴起的在线开放课程MOOC(又称幕课)的到来,同样为高校思想政治教育的开展带来了发展机遇。

3.网络传播丰富了高校思想政治教育的新思想、新内容

网络世界的信息储备堪称“百科全书”,加之网络的开放性特点,大学生足不出户就可浏览“天下事”,汲取“思想养分”,完善知识内容,进行积极的自我思维和自我完善,有意识的进行自觉的扬弃,并实施自我教育,使得高校思想政治教育的形态从静态变为动态,从平面走向立体,思想性、内容性更加丰富[3]。

(二)网络传播对高校思想政治教育的冲击

在浩瀚的人类发展史中,科技的惊人巨变必将带来整个社会的生活和生产方式的变化,同时也必将引起思想道德观念等领域的变化。网络技术是中性的,其本身没有好坏之分,负作用产生于道德规范失去约束下的滥用,这在一定程度上冲击着现实规范与伦理道德,并为诸多丑陋行为的滋生提供了温床。

1.网络传播对马克思主义意识形态主旋律的冲击

马克思主义意识形态作为思想政治教育教育的核心环节,也是思想政治教育工作开展的关键所在,二者具有天然的不可分割性。基于网络自身内在的特征,网络传播必然伴随着西方网络异质伦理文化的侵略和渗透,具有鲜明的意识和立场。大学生正处于价值观形成的重要时期,意识形态辨别能力较低,面对各种价值观该如何抉择,在西方发达国家各种具有迷惑性言论面前,往往不知所措,这对于大学生的健康成长危害颇大。

2.网络传播对网络社会道德建设的冲击

互联网使得交往领域实现革命性开辟,从而也对大学生提出与时俱进的道德标准。而在这样一个虚拟社会如何实现道德自觉,是一个全新的问题。网络是一把双刃剑,同学之间的关系疏远、色情暴力泛滥、道德滑坡等事实我们无法忽视,网络社会出现的这些道德问题使得任何思想政治教育者无法忽视,新旧道德规范交替期间,如何在充分利用网络带来的便利的同时,抵御其消极作用,加强网络道德建设,建立一个生态的网络社会,这是应当研究的重要课题。网络社会道德建设是一项长期而艰巨的系统工程,它有赖于全社会的共同努力,尤其需要网络主体的自律。只有各方面共同参与,才可能创造出网络道德新局面。

3.网络传播对网络社会法治建设的冲击

十八届四中全会重点研究了全面推进依法治国重大问题,而法治社会建设是依法治国的重要一环。由于互联网领域立法的滞后,网络传播的特点使得法治社会建设任重道远。当前由于网络环境和网络监管及网络主体等原因,网络失范行为正日益凸显,涉及范围广泛,甚至有的大学生经不住境内外反动分子的诱骗,参加反动组织,从事危害国家利益的行为。因此,如何引导大学生正确的利用网络传播为自身服务,成为高校思想政治教育必须跨越的鸿沟。

从互联网来到我国至今,国家已经出台了许多法律和法规来治理互联网,但是我国目前有关法律法规中行政监管色彩浓厚,对于怎样保护网民在网络中的权利缺乏相应的设计和考虑。而不加强互联网立法就无法适应新型主流媒体下的网络治理能力,也就必然会加剧网络行为失范。为了给大学生成长建立一个生态和谐的法治化网络世界,以互联网立法规范网络秩序势在必行。

三、“5W”理论与高校网络思想政治教育的契合

互联网条件下的思想政治教育的过程,就是信息的获取、选择和传播过程。有效运用传播学“5W”理论在高校进行思想政治教育意义重大。

(一)着力培养高校网络的“意见领袖”

网络“意见领袖”是指那些在虚拟空间里比较积极踊跃地传播消息和表达观点,凭借发言的质量和频率起着网络舆论引导作用的活跃分子[4]。他们思想活跃,表达能力出众,是在大学生中具有强势“话语权”的一个群体;是网络舆论得以形成的重要枢纽,也是校园网络舆论引导的主导力量,在学生中间有不容忽视的影响力和号召力。在现实中应突破传统做法上政治理论教师和党政干部还有辅导员这三支队伍的瓶颈,将学生中的“舆论领袖”寻找出来,通过引导说服将其作为高校思想政治教育的又一方力量,充分发挥这些学生在学生群体中的影响力和感染力,为提升思想政治教育的效果服务。要强化这批学生队伍建设,努力打造一支优秀学生骨干队伍并充分发挥其表率作用,引导这批学生以高度负责的态度,以身作则,以良好的作风带给多数同学以潜移默化的影响。让学生提高辨别正面言论与不良言论的能力,优化校园网络氛围,保证校园主流舆论的良性发展。

(二)主动规划和创设网络“议程设置”

在传播学中,“议程设置”认为大众传播虽然不能左右受众者的具体看法,但是可以左右人们关注哪些事实和意见以及话题谈论的先后顺序。所以在网络传播“议程设置”上,高校思想政治教育者应充分认识到以互联网为代表的新兴媒体的广泛影响力,必须转变传统的思路与做法,以更加宽广积极的态度参与到网络“议程设置”中来,切实加强正确议程导向,确保主流传媒、主流思想、主流文化在大学生思想引导中占有权威地位并发挥主导作用。并与受众加强互动。避免搞强行灌输式的传播,这样只会起到相反的作用,尤其是在网络思想政治教育工作中,对外传播不是想传就能传播出去的,必须制造受众的兴趣点,只有受众对议程主体产生兴趣,才能从内心服从。受众在海量信息中渐渐形成一种理性思维,变得越来越有能力去倾听、去适应、去接纳多元声音,尤其是讲真话的声音,通过积极导向来树立网络民意正确导向,从而为高校网络思想政治教育产生积极影响。当然,“议程设置”有一个反向规律,如果主体说的尽是好的,它必然朝相反方向走。如果高校网站和教育者光讲得不谈失,失就必然由学生自己去纷说,学生心中也有杆秤。所以高校在网络思想政治教育的“议程设置”上,除了讲大道理,更要直面现实问题。

(三)利用即时通信技术开辟网络思想政治教育新渠道

即时通信(Instant Messenger,简称IM),是一种以软件为执行手段,依靠互联网平台和移动通信平台,以多种信息格式(文字、图片、声音、视频等)沟通为目的,通过多平台、多终端的通信技术来实现的同平台、跨平台的低成本、高效率的综合性通信工具[5]。其最大的特点就是信息的实时交互传播,目前使用广泛的即时通信技术主要有QQ、微博、微信、手机媒体等。即时通信实现了真正的点对点同时的、异地的双向互动传播。高校思想政治教育者要高度重视即时通信技术的合理运用,通过手机飞信、手机QQ群、手机微博、手机微信等与大学生保持畅通的联系,对大学生传递思想政治教育信息,同时密切关注学生的思想动态,及时获得学生的思想信息并进行跟踪指导。

(四)受众在网络思想政治教育中角色的改变

在传统的大众传播中,受众总是被动地接受媒介所传播的信息,无法同传播者进行平等交流,在网络传播环境中,受众原有的地位和角色发生了变化,他们由被动到主动,由静止到互动,由受迫到创造[6]。他们主动探求自己认为正确新颖的信息,并主动发表观点,使得信息在传播者和接受者之间自由流动,保证二者同等的表达机会,信息也能在这种人人参与的互动传播过程中得到更完整、更丰富的呈现,无疑对于传统的信息单向传播模式构成挑战。

(五)拓展高校媒体的影响力,提升传播效果

大学校园媒体如何拓展其影响力,巩固其意识形态传播主阵地的地位,增强大学校园媒体核心竞争力,真正占领校内意识形态的主阵地,引领校园文化的发展方向,是一个现实而迫切的问题。大数据技术的出现堪称互联网时代思维和技术的一项革命性进展。所谓大数据(Big Data),是人们获得新的认知、创造新的价值的源泉;大数据还是改变市场、组织机构,以及政府与公民关系的方法[7]。大数据标志着“信息社会”终于变得名副其实,因为采集的所有信息都可以用新的方式加以利用了。纵看如今的校园可以说不再是“数字化”而是“数据化”时代的校园[8],对校园媒体而言要积极使用大数据技术的成果,以改进校园媒体的传播形式和手段,有效提高高校思想政治教育的效果。

[1]张国良.传播学原理[M].上海:复旦大学出版社,2011:39.

[2]CNNIC:2014年第34次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].[2014-07-21].http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlw xzbg/hlwtjbg/201407/t20140721_47437.htm.

[3]徐建军.大学生网络思想政治教育理论与方法[M].北京:人民出版社,2010:339.

[4]罗建晖.准确把握网络传播规律 有效开展大学生网络思想政治教育[J].思想理论教育导刊,2012(5):90.

[5]王虹,刘智.新媒体时代高校思想政治教育创新研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012:169-203.

[6]祝军.网络传播环境下的大学生德育机制创新[J].学校党建与思想教育,2012(3):58.

[7]维克托·迈尔—舍恩伯格,肯尼思·库克耶.大数据时代:生活、工作与思维的大变革[M].盛杨燕,周涛,译.杭州:浙江人民出版社,2013:9.

[8]于孟晨.大数据时代大学校园媒体影响力拓展刍议[J].新闻知识,2014(4):99-100.