企业协同创新的动力机制研究综述

2015-05-17侯二秀

侯二秀,石 晶

(内蒙古工业大学管理学院,内蒙古 呼和浩特 010051)

1 引言

知识经济时代,创新日益成为社会发展的重要驱动力,创新对企业组织的可持续发展具有重要的作用,创新不仅仅限于新产品、新服务等技术的研发设计,还包括业务流程的改造和商业模式等管理的创新,现今企业更重视管理理念和组织架构的优化,从而保持高程度的创造力和创新精神[1]。而仅仅依赖于企业自身的创新则不足以支撑企业在信息高速发展的时代生存及发展,所以产生了协同创新网络组织,网络组织协同创新的方式有产学研协同创新、产业链协同创新、集群产业协同创新、网络组织协同创新等多种形式,企业协同创新的动力有企业内部动力及外部动力。在这种情况下,本文主要探讨企业协同创新网络的内外动力机制和发展过程,这具有重要的理论价值和现实意义。本文旨在通过对相关文献的综述,界定协同创新的概念及动力要素的划分方式,展示企业协同创新形成动力机制的最新进展,识别当前研究的不足之处,厘清协同创新动力机制的研究线索。

2 协同创新理论

2.1 协同涵义

著名学者 Ansoff[2]在《Corporate Strategy》一书中首次提出了协同的概念,主要是指各独立组成部分进行简单汇总而形成的企业群整体的业务表现,尤其是子公司之间的协同。后来,德国著名理论物理学家哈肯[3]提出将协同定义为:各个系统及其内部各要素之间互相协作形成一个区别于系统内部原有体系的新结构和特征,他进一步指出若在一个系统内各种要素不能很好协同,系统将无法发挥整体性功能而终至瓦解。协同理论可以概括为三个方面:(1)协同效应,是各子系统通过相互非线性作用而产生的整体效应;(2)伺服原理,它从系统内部不同因素间的相互作用关系描述系统的自组织过程;(3)自组织原理,指系统内部子系统之间能够按照某种规律自发形成一定具有内在性和自生性特点的结构或功能[4]。协同理论的研究对象要具备复杂性、开放性、系统内部存在非线性作用、系统远离平衡态、系统随机涨落5个条件[5]。

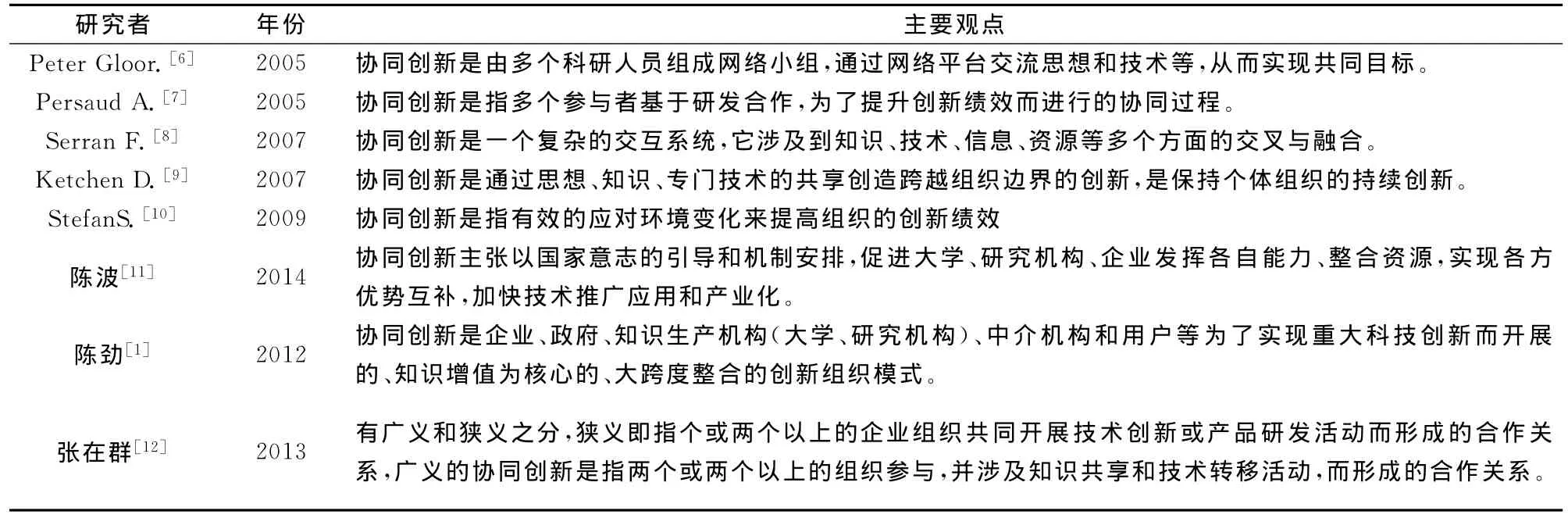

2.2 协同创新涵义

协同创新的涵义比较复杂多样,这一方面是由于协同创新形式的多样性,另一方面是协同创新理论的复杂性。国内外相关学者给出了相关定义(如表1-1),最早是由 MIT斯隆中心研究员Gloor[6]给出的定义,即“由自我激励的人员所组成的网络小组形成集体愿景,借助网络交流思路、信息及工作状况,合作实现共同的目标”。后来有研究者以企业为创新主体,提出了横向协同创新与纵向协同创新的概念,横向协同主要是指与竞争对手、研究机构、大学合作,而纵向协同是指与供应商和客户之间的合作。另外,还有部分学者从产学研三位一体的合作模式出发,认为产学研协同创新是一个输入输出系统,科研成员通过投入大量的人、财、物,通过沟通、交互从而产生协同效应,最终转变为创新输出绩效。陈劲认为协同创新的先期基础是协同制造,协同创新是企业、政府、知识生产机构(大学、研究机构)、中介机构和用户等为了实现重大科技创新而开展的、知识增值为核心的、大跨度整合的创新组织模式[1]。还有研究者认为协同创新有广义和狭义之分,狭义的协同创新即两个或两个以上的企业组织共同开展技术创新或产品研发活动而形成的合作关系;广义的协同创新是指两个或两个以上的组织参与,并涉及知识共享和技术转移活动,而形成的合作关系。在协同创新网络组织方面,Hadjimanolis指出,协同创新网络是由企业和客户、供应商、中介机构等通过形成垂直或水平的关联节点所构成。类似地,Pekkarinen和Harmaakopi认为,中小企业协同创新网络主要来自异质的参与者,包括企业、大学、研究机构和中介组织。

经过相关理论研究与实践访谈,本文认为协同创新是以企业为主体,与高校、科研院所、中介机构、金融机构等建立合作关系,资源互补,提高效率,最终创造价值。

表1 国内外学者对协同创新概念的界定

2.3 协同创新的类型

协同创新的类型包括产学研协同创新、产业集群创新、生产链协同创新、企业协同创新网络组织等。产学研协同创新是跨组织、跨部门的创新行为,我国的产学研协同创新研究始于20世纪90年代,理论工作者逐渐认识到产学研合作的重要性,产学研协同创新的理念体现了系统的思想,与技术创新模式从封闭向开放的转变紧密相关,是对自主创新内涵的丰富深化,反映了当前科技改革发展的最新趋势。有研究者认为供应链企业协同创新要求协同企业相互之间充分信任,这种信任是供应链企业协同创新的前提[13]。企业主导的产业链创新,指企业在价值链中通过定位与关系的变化进行价值创造活动[14]。产业集群战略联盟为产业集群产学研协同创新成功提供持续支撑,地域性合作创新网络的形成和完善是产业集群产学研协同创新成功的组织保障[15]。协同创新网络组织具有传统企业明确的目标,又引入了市场的灵活机制,同时它十分强调网络组织要素协作与创新特征和多赢的目标,并建立在社会、经济、技术平台上[16]。

3 协同创新动力要素分析

从封闭式创新理论到开放式创新理论,再到近年来诸多学者提出的协同创新理论,人们研究创新方式考虑的情况越来越全面,动态化思维方式越来越显著,而要想将协同创新透彻化研究,其动力要素是必然的研究内容。本文要研究影响协同创新动力的各类要素,协同创新动力机制是一个动态的和发展的模式。

为了方便研究,本文对诸动力要素划分维度、区别类型,这样才能更细致的研究不同维度及不同类型的动力要素其影响机制的差异性,从作者所做的文献检索结果来看,尚未有文献给出明确的维度或类型划分标准。通过大量的阅读不同类型研究动力的文献,本文基于对技术创新动力的分类形式研究,将协同创新动力分成三类,即企业边界、动力要素属性及动力要素来源。

3.1 以企业为边界的动力要素分析

根据动力要素是否存在于企业内部,将全部协同创新动力要素分为企业内部动力要素分析和企业外部动力要素。

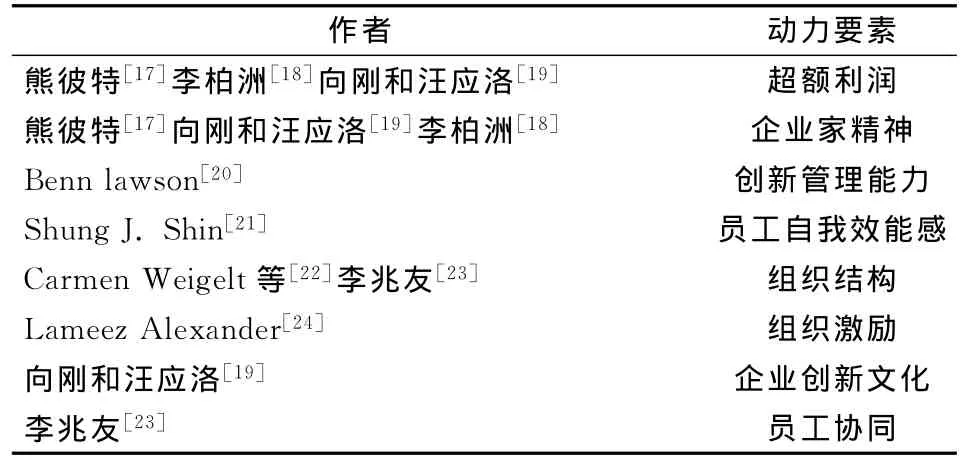

3.1.1 企业内部动力要素分析

最早提出创新原动力的是熊彼特[17],他认为创新的原动力来自于企业对超额利润的追求和企业家精神。而后Lawson等[20]提出了创新能力,他认为杰出的公司都会投资和培养创新管理的能力,而创新能力的提高包含了七个元素,即远景和战略、利用能力基础、改革的机智、创造力和想法管理、组织结构和系统、文化和气候以及管理技术。通过执行有效的创新过程,将创新运用于新产品、服务和流程。Shin等[21]利用分层线性模型在中国公司的316名员工测试结果表示,团队成员创造性的自我效能感可以促进认知团队多元化和个人创造力的提高。Eesley等[25]认为不同的创始团队组合倾向于表现出更高的创新性能,团队的异质性能促进企业的创。Weigelt等[22]认为组织结构影响公司内部知识流动、知识创造以及交易成本,从而对企业协同创新产生影响。Alexander和Knippenberg[24]认为现有团队创新的理论模型强调内部团队的流程和外部条件,良好的组织激励会起到促进创新作用。Lawrenee和Lorsch通过对若干化工企业的调查发现,各部门高度差异化并且高度协同是高绩效的充分条件,创新小组内成员之间的差异化不足通常会导致员工在相似的工作上展开竞争。

国内研究者认为企业追求利润的本质及企业家精神等特质促进了企业的创新。向刚和汪应洛[19]认为企业持续创新的根本动力来源于企业内部而不是企业的外部,而根本动力来源于企业利润的持续增长和企业持续发展壮大,根本动力表现于企业家持续创新意识和持续创新精神、物质利益驱动、企业创新文化和团队精神。李柏洲和董媛媛[18]也认为企业对利益的追求是原始创新最核心的驱动力,是诱发企业进行创新的最原始动力,企业家精神也是促进企业创新发展的强劲动力要素。上述两位教授都认为企业创新最根本的动力是对企业利润的追求,内部动力要素中的企业家持续创新意识和精神是企业创新最重要的核心要素。还有研究者认为企业不同类型的员工合作可以促进企业的协同创新,如李兆友[23]认为企业内成员的协同创新包括企业内员工间的协同创新和各职能部门间的创新,只有当员工之间做好沟通和合作,企业才能取得创新成果,市场营销人员、生产制造人员、研发人员等不同成员间的协同将大大提高创新成功率。

学者除了对企业利益追求及企业家精神研究外,还对企业的资源、资金、信息、技术和人才等方面也进行了相关研究,企业谋求协同创新发展,经营管理的进步,都离不开上述方面的支撑。

表2 企业协同创新内部动力要素

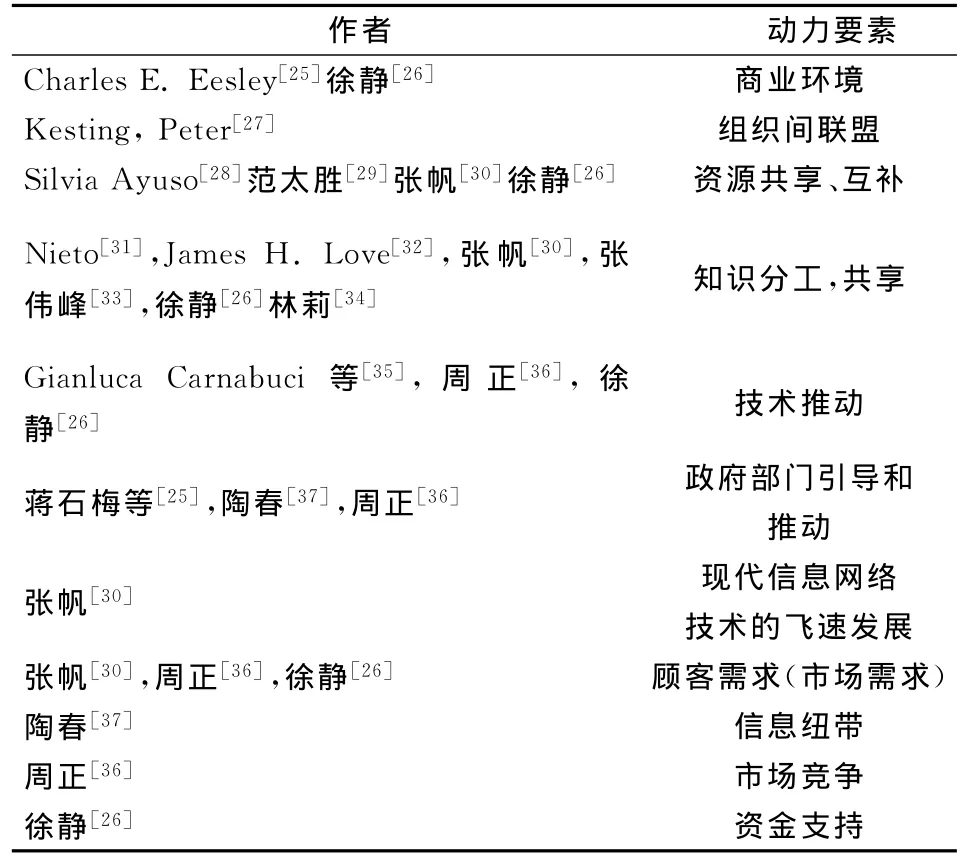

3.1.2 企业外部动力要素

组织间联盟为协同创新提供了组织平台,利益相关者在联盟平台的基础上实现知识、信息等资源互补,从而为协同创新提供了基础。Grodal认为在知识社会时代,创新在公司竞争过程中扮演着关键作用,同时,组织间联盟也为创新提供动力。Ayuso等人认为利益相关者利用各自的组织资源促进双方交流、转移和分享从而反馈给各方,利益相关者知识联盟则依赖于扁平化、灵活和开发的组织结构,所以利益向关者的对话和利益相关者知识联盟能够生成创新来满足利益相关者的需求。Nieto等认为协同网络能够促进知识共享,加快企业创新的产生,但合作者增加的同时也会产生相应的风险,因此,有效的协同网络是与企业所拥有的资源形成互补关系的网络。Love等[32]认为从任何给定的外部联系中,探索开放的外部联系能够产生学习效应,并使企业能够产生更多的创新产出,开放外部知识来源,无论是通过搜索活动还是联系外部合作伙伴在新产品开发中,都是一个交互和信息处理的过程。Carnabuci[35]认为一个公司的创新是由其重组现有技术的能力,公司可以通过创建技术组合,也可以通过重组重用创新。分析表明,结合各种知识库的集成协作网络,可能同时提高重组功能。Eesley[25]发现在竞争激烈的商业化环境下,当企业追求创新战略时,不同的创始团队有可能实现高绩效,技术团队与合作的商业化环境对协同创新也起促进作用。

国内学者对协同创新的研究主要集中在各主体间资源互补,相互信任、互相合作、互相协同、以实现创新的双赢或多赢,此外科学技术变化、市场需求及市场机制,以及社会经济、文化、科技、生态环境和政府政策的变化和发展等也是协同创新发展的主要影响要素。张伟峰认为在企业创新网络中,企业在保持原有知识传统的基础上可以从外部吸收和发展新知识,既可以打破企业自身知识发展的刚性现象,又能从外部吸收新知识,从而较好地实现和保证创新的成功。范太胜[29]提出通过产业集群内部创新要素联结成共同的价值凝固,逐步形成了竞争、合作与互动的协同模式,促进了产业集群的持续创新动力机制的形成,创新网络内成员之间经过资源依赖和价值联盟关系相互渗透,使创新网络成为动态的生态体系,能够自我完善与发展,从而实现产业集群的竞争优势升级。张帆[30]认为企业协同创新网络形成的驱动因素主要包括:构建创新竞争优势的需要、资源互补的需要、战略发展的需要以及组织学习的需要。构建创新竞争优势的需要主要体现在企业通过和自己有共同利益的企业组建创新网络组织,通过各成员发挥各自的优势,资源互补,产生协同效应,从而使双方的创新竞争能力都获得提升,加强各自的创新实力,共同应对竞争者或潜在竞争者。蒋石梅等[15]及指出各级政府部门引导和推动,是产业集群产学研协同创新成功的重要推动力。张帆[30]指出知识经济和网络经济的崛起、现代信息网络技术的飞速发展以及顾客需求多样化、个性化等促进了企业进行协同创新发展。陶春[37]指出政府应为协同创新提供一个适应的外部环境,政府的政策支持是推动协同创新网络形成的重要推动动力,中介服务机构在企业技术创新网络中起到连结各创新主体的节点作用,是企业与市场间知识流动和技术转移的桥梁和纽带,例如行业协会是国外比较重要的中介服务机构。

周正[36]认为产学研协同创新的外部动力是指存在于产学研协同创新联盟外的动力因素,主要包括:技术推动力、市场需求拉动力、市场竞争压力和政府支持力四种。徐静[26](帆船形动力机制模型)在我国产学研合作动力机制研究一文中指出影响产学研合作的动力因素包括利益驱动(引擎)、技术推动(帆)、市场导向(舵)、技术势差(浆)、资金支持(轴带)、环境动力(水流)。林莉等[34]提出知识差异导致了产学研联盟中知识转移现象的出现,大学和企业之间的“利益互补”构成了知识转移的社会动力基础,只有“知识势差”和“利益互补”共同作用才能引发产学研联盟中的知识转移。

表3 企业协同创新外部动力要素

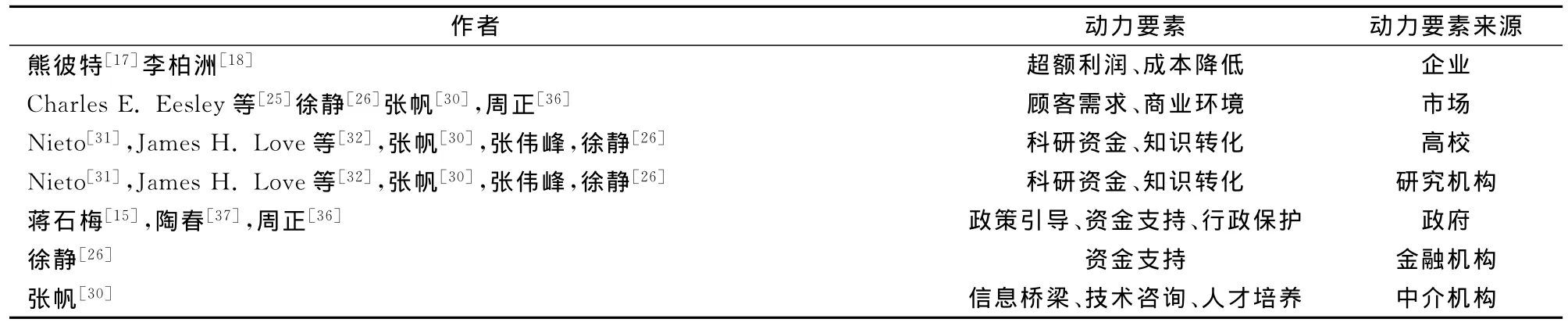

3.2 按动力要素来源分

协同创新网络平台的主体是产业、学院、研究机构,辅助部门是政府、金融机构、科技服务中介等,通过科学研究、市场开发、资金、政策、信息支持等,形成技术创新链条以及协同创新网络。技术推动力的途径包括:新技术思路诱导、技术轨道、技术预期、输入推动。政府是产学研协同创新的初始推动者,政府支持推动产学研协同创新主要表现在行为引导与政策激励两个方面。产学研联盟知识转移的影响因素及促进机制研究提出知识分工,必然在知识数量、质量和结构上具有各自的特点,因而知识势差是绝对存在的,大学和企业它们之间的知识势差是产学研联盟互动知识转移的自然推动力。

表4 企业协同创新动力要素来源

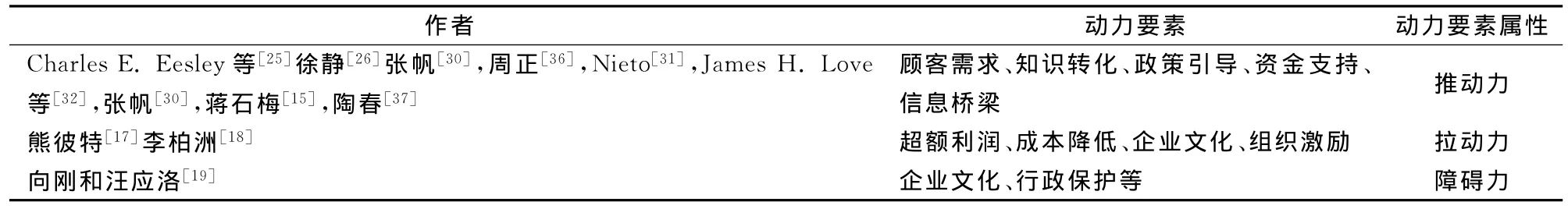

3.3 按动力要素的属性分

根据创新动力要素作用于企业创新行为的结果属性(推动、拉动或是阻碍创新行为的发生),可将创新动力要素分为推动力要素、拉动力和障碍力要素。企业构建协同创新的推动力有:政府政策引导、行政保护、金融机构资金支持、中介机构信息桥梁、高校科研院所的知识转化,拉动力要素有:企业对超额利润的追求、企业家精神的体现、企业文化的熏陶、组织的激励作用。但对影响协同创新动力的各类要素而言,按照任何事物都具有正反两方面性或者优劣两种状态的一般规律,这些因素对创新动力的作用都可能呈现正、负两种影响,从而既可能成为企业创新活动的动力要素,也可能成为企业创新活动的阻力要素。如某企业倡导“鼓励创新、宽容失败”的创新文化,则企业文化是该企业一个重要的创新动力要素;另一家企业的企业文化体现出稳健、保守、机械的特征,则企业文化倒成了该企业创新活动的阻力要素。当一种动力要素过强,也会影响另一种动力要素的发展,从而变为新的障碍力要素。举例来说,如果政府的行政保护过于强大,则会影响企业的自主创新意识,反而过度依赖政府的政策影响。

表5 企业协同创新动力要素属性

4 内外部动力的关系

创新是一个互动的过程,企业很少只依靠自身的知识和资源孤立地进行创新。各主体通过合作,从事价值链上某一环节的创新性工作,实现专业化分工,协同展开产业投资、设立研发中心、开拓外部市场、共享技术合作成果等活动,弥补各自在资金、技术、资源、人才、品牌等方面的不足,有效地解决创新上面临的制约。大学积极地向企业提供最新的专利、信息、专利和管理方法;企业充分利用大学和研究机构中的科研成果和人才帮助企业搞技术革新、产品研发,实现创新成果的市场检验和产品化。融资、蜂窝煤为了解决中小企业集群中各个企业在信贷市场中的信息不对称以及担保品缺乏的问题,通过建立社会合作网络,借助网络中不同主体所拥有的信用资源建立信用合作网络,成功地解决企业集群融资难的问题。

企业外部创新动力要素之间具有密切而复杂的协同关系和相干效应,企业内部的创新动力要素之间也存在着错综复杂的非线性作用和关系,企业外部创新动力要素与企业内部创新动力要素之间则存在着较强的非线性耦合作用。外部动力机制促进了企业创新网络的发展,内部动力机制则促进了企业创新机制的提升。随着全球化的发展,加强中小企业集群内部网络与外部网络间的互动,获取网络外部范围内的资源、技术、信息和知识显得非常重要。通过集群内部网络与外部网络的互动获得外部信息和资源,保持集群的开放性、耗散性,有利于实现集群知识的更新,避免集群的僵化和锁定。

5 结语

协同创新网络构建的最终目标是建立企业与科研院所、金融机构、中介机构、上下游企业等的合作共赢机制,通过对企业协同创新网络的内外部动力研究,我们认为协同创新网络的形成不仅需要产学研的深度合作,还需要其他要素的加入,如中介机构的信息链接、政府机构的政策支持,协同创新网络构建的动力不仅包括企业对利润的追求,还包括企业对可持续发展的认识、以及各行各业的资源互补、信息流通、政策支持等。我们有理由相信企业在构建协同创新网络的同时,自身也会得到长足的发展。

[1]陈劲.最佳创新企业[M].北京:科学出版社,2012.

[2]Ansoff I.Corporate Strategy[M].New York:Mc Graw Hill,1965.

[3]赫尔曼·哈肯.协同学:大自然构成的奥秘[M].上海:上海译文出版社,1995.

[4]李冬,王要武,宋晖,等.基于协同理论的政府投资项目跟踪审计模式[J].系统工程理论与实践,2013,33(2):405-413.

[5]魏海燕,李晗.基于协同理论视角的高校科研评价体系构建[J].科技进步与对策,2012,29(22):148-151.

[6]Gloor P A.Swarm creativity:Competitive advantage through collaborative innovation networks[M].New York:Oxford U-niversity Press,2005.

[7]Persaud A.Enhancing synergistic innovative capability in multinational corporations:An empirical investigation[J].Journal of Product Innovation Management.2005,22(5):412-429.

[8]Serrano V,Fischer T.Collaborative innovation in ubiquitous systems[J].International manufacturing,2007,18(5):599-615.

[9]Ketchen D,Ireland R,Snow C.Strategic entrepreneurship,collaborative innovation ,and wealth creation[J].Strategic Entrepreneurship Journal,2007,1:371-385.

[10]Stefan S.Infome diaries and collaborative innovation:A case study on Information and Technology centered Intermediation in the Dutch Employment and Social Security Sector[J].Information Polity,2009,14(4):245-262.

[11]陈波.政产学研用协同创新的内涵、构成要素及其功能定位[J].科技创新与生产力,2014,(1):1-4.

[12]张在群.政府引导下的产学研协同创新机制研究[D].大连:大连理工大学,2013.

[13]杨丽伟.供应链企业协同创新的内部影响因素研究[J].企业物流,2011,(15):55-56.

[14]乔为国,孔欣欣.企业主导的产业链创新:新范式与政策着力点[J].中国科技论坛,2013,(2):5-9.

[15]蒋石梅,张爱国,孟宪礼.产业集群产学研协同创新机制——基于保定市新能源及输变电产业集群的案例研究[J].科学学研究,2012,30(2):207-212.

[16]朱桂龙,彭有福.产学研合作创新网络组织模式及其运作机制研究[J].软科学,2003,17(4):49-52.

[17]约瑟夫·熊彼特.资本主义、社会主义与民主[M].吴良健,译.北京:商务印书馆,1999年:10-15.

[18]李柏洲,董媛媛,基于协同论的企业原始创新动力系统构建[J].科学学与科学技术管理,2009,(1):56-60.

[19]向刚,汪应洛.企业持续创新动力机制研究[J].科研管理,2004,25(6):108-114.

[20]Lawson B,Samson D.Developing innovation capability in organizations:a dynamic capabilities approach[J].International Journal of Innovation Management 2001,5(3):377-400.

[21]Shin S J,Kim TY,Lee JY,et al.Cognitive team diversity and individual team member creativity:A cross-level interaction[J].Academy of Management Journal,2012,55(1):197-212.

[22]Weigelt C,Miller D J.Implications of internal organization

structure for firm boundaries[J].Strategic Management Jour-nal,2013,34(12):1411-1434.

[23]李兆友 .论技术创新主体间的协同[J].系统辩证学学报,2000,8(2):51-55.

[24]Alexander L,Knippenberg D V.Teams in pursuit of radical innovation:A goal orientation perspective[J].Academy of Management Review,2014,39(4):4423-438.

[25]Eesley C E,Hsu D H,Roberts E B.The contingent effects of top management teams on venture performance:Aligning founding team composition with innovation strategy and commercialization environment[J].Strategic Management Journal,2014,35(12):1798-1817.

[26]徐静.我国产学研合作动力机制研究[J].中国科技论坛,2012(7):74-80.

[27]Peter K,Sabine M,Frances J,et al.Innovation and network collaboration:An HRM perspective.[J].International Journal of Technology Management;2011,56(2/3/4):138-153.

[28]Ayuso S,Rodriguze M A,Ricart J E.Using stakeholder dialogue as a source for new ideas:A dynamic capability underlying sustainable innovation[J].IESE business school-Universidad de Navarra,2006,6(4):475-490.

[29]范太胜.基于产业集群创新网络的协同创新机制研究[J].中国科技论坛,2008,(7):26-30.

[30]张帆.企业创新网络生成与构建成因及条件分析[J].科学管理研究,2005,23(4):5-8.

[31]Nieto M J,Santamar L.The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation[J].Technovation,2007,27(6-7):367-377.

[32]Love J H,Roper S,Vahter P.Learning from openness:The dynamics of breadth in external innovation linkages[J].Strategic Management Journal,2014,35(11):1703-1716.

[33]张伟峰 基于企业创新网络的技术路径创造[J].科学学研究,2003,21(6):657-661.

[34]林莉,郑旭,葛继平.产学研联盟知识转移的影响因素及促进机制研究[J]中国科技论坛,2009,(5):39-43.

[35]Carnabuci G,Operti E.Where do firms'recombinant capabilities come from?Intraorganizational networks,knowledge,and firms'ability to innovate through technological recombination[J].Strategic Management Journal,2013,34(13):1591-1613.

[36]周正.我国产学研协同创新动力机制研究[J].软科学,2013,27(7):52-56.

[37]陶春.企业协同创新的实现途径[J].中国科技论坛,2013,1(9):20-24.