婴幼儿肠套叠消化内镜直视下复位改良方法与传统方法的临床比较▲

2015-05-16吴江山陆锦滢韦秀芳阮素莲黄兴蔚曾毅飞黄思华谢兴文

吴江山 陆锦滢 韦秀芳 阮素莲 黄兴蔚 曾毅飞 黄思华 谢兴文

陆 凯 韦生伟 梁入方 方青华 刘丽娟

(广西南宁市武鸣县人民医院,武鸣县 530100)

肠套叠是婴幼儿急性肠梗阻最常见的病因,如未能及时诊治有可能会发生休克,甚至导致死亡。早期发现并准确的成功复位,绝大多数患者可完全恢复。既往其非手术治疗方法一般为气钡灌肠和空气灌肠整复肠套叠。因较多患者仅有腹痛及解血便表现,腹部彩超常未能发现病灶,在本研究中即存在4例病人为结肠息肉出血而退出研究组,故其本身诊断是否确切有待考究。而将消化内镜应用于肠套叠,无论诊断或复位治疗均为直视下完成。在开展内镜下肠套叠复位初期,仍有复位时间长和(或)复位不成功病例,一直困扰着临床医生。我们组织了内外科相关专家,结合成人双人肠镜部分技术,针对前期所遇到的各种病人情况进行讨论,并不断完善多种技巧,总结出改良方法。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 对2009年11月至2014年8月我院接诊的48例肠套叠患儿进行了消化内镜直视下充气复位治疗。对2009年1月至2014年3月就诊者采用传统方法(传统内镜复位组),共35例,其中女性10例,男性25例;2014年4~8月的就诊者采用改良方法(改良内镜复位组),共13例,女性5例,男性8例。两组患者的年龄为2个月至6岁。从患儿发病至准备镜下复位的时间为4~36h。复位前结合临床症状、体征和腹部彩超等检查初步诊断为肠套叠,并在全麻下行消化内镜检查明确诊断为肠套叠。

1.2 仪器设备 设备和仪器采用Olym-pus150型主机,Olym-pus-CVI电子结肠镜用于2.5岁以上患者,Olym-pus-GIFV2型电子胃镜用于2.5岁以下患者。

1.3 方法

1.3.1 复位时间 从进镜至观察复位完全或复位不成功停止复位的时间。

1.3.2 复位成功标准 在复位时观察回盲瓣是否恢复原有正常解剖结构,并继续进镜至回肠末端观察,通过病变水肿小肠后可见到近端正常小肠黏膜,有较多肠液从近端流下,考虑小肠已完全复位。退镜时再次仔细观察肠腔以排除肠坏死及穿孔,并尽可能吸气,完全退出内镜后,查体腹软。在出院前严密动态观察,患儿腹痛(拒按、哭闹)、解血便等临床表现完全消失,并能正常进食及排便,临床治愈出院。

1.3.3 传统消化内镜复位法 进镜后于套头远端在内镜直视下不断注气,观察叠头渐近端复位,复位可到回盲瓣结构正常处为止,有条件时继续进入回肠末端观察,尽可能通过水肿黏膜见到近端正常黏膜为止,考虑小肠已完全复位。

1.3.4 改良消化内镜复位法 在传统注气同时,通过镜身辅助挤压套头使其周围肠黏膜松解。如双人肠镜操作,另一位医师辅助解襟时,在内镜引导下按揉套头加快复位。如出现多重套叠时,注意观察多重套叠黏膜交界处,用镜身轻压住交界处黏膜后注气,出现肠腔后推镜进入继续注气,复位至回盲瓣处后亦注射观察回盲瓣入口,轻压住回盲瓣入口处后注气,回肠继续复位,再进镜至回肠继续复位,必须能通过水肿黏膜见到近端正常黏膜为止,并有较多肠液从近端流下,考虑复位成功。

1.4 其他 两组患者如遇长时间复位未能成功或套叠时间已>36h应立即行手术治疗。长距离套叠和多重套叠者为特殊病例。

2 结 果

2.1 复位情况 传统内镜复位组总成功数为27例(77.14%),改良组12例(92.3%);前者中转手术8例,后者为1例;传统组内镜复位时间(60±5.0)min,改良组为(20±3.0)min。改良内镜复位组的内镜复位时间短于传统内镜复位组(t=33.73,P<0.05)。

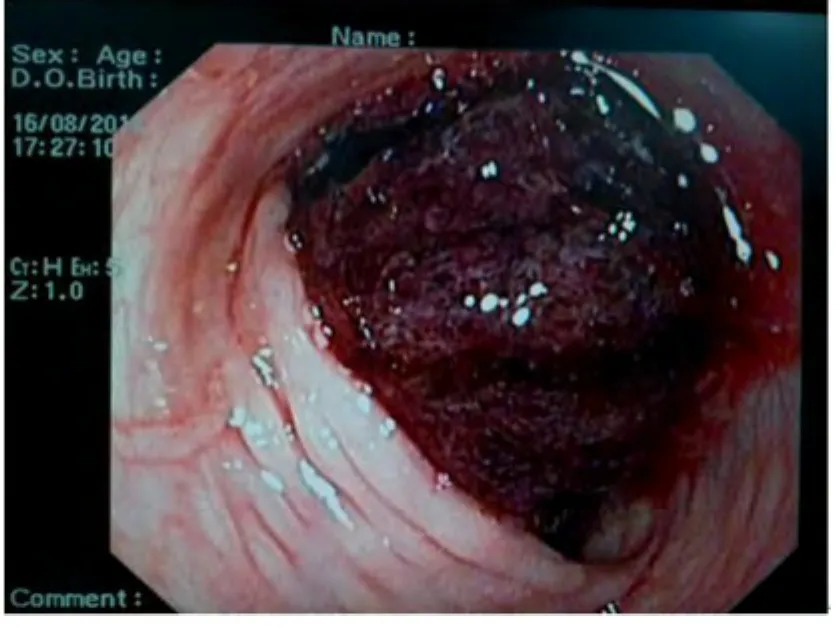

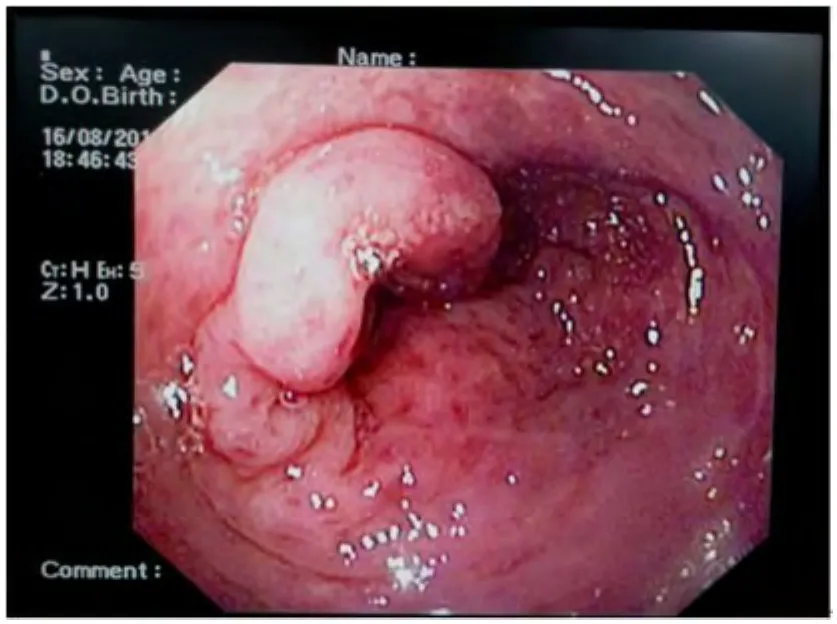

2.2 特殊病例情况 传统内镜复位组有17例为特殊病例,其中成功复位9例,平均手术时间1.5 h,中转手术8例;改良组中有9例为特殊病例,其中成功复位8例,平均手术时间40min,中转手术1例,改良组复位率明显高于传统组(χ2=4.3503,P<0.05)。应用改良方法后虽出现多例套叠过长或多重套叠,但仅1例未能完全复位,该患儿发病已超24 h以上,且套叠至乙状结肠,复位已至回肠末端,但进入回肠仍见到套头,镜子进镜有限,未能继续复位,立即中转行外科手术复位,术后证实为回回结型肠套叠。镜下影像学情况详见图1~图4。

图1 回回结型多重套叠,传统方法未能成功。

图2 回回结型多重套叠。

图3 用改良方法复位回回结型多重套叠,已可见正常回盲瓣。

图4 用改良方法进入回肠后至完全复位。

3 讨 论

肠套叠常见于4~12个月的婴幼儿,随年龄增长发病逐年减少。婴幼儿肠套叠典型临床表现为阵发性腹痛(拒按、哭闹)、血便和检体时发现腹部肿块,偶有呕吐。腹部彩超检查时大多有其特征性影像学表现[1]。在临床诊断时需注意与腹型过敏性紫癜、缺血性肠炎、出血坏死性肠炎等相鉴别。既往文献报道非手术复位有空气灌肠和气钡灌肠等方法[2,3],因无法直视而不利于临床诊治,在本研究中就出现4例病人为结肠息肉出血而退出研究组。但在实际复位时,单纯充气复位时间较长;此外,随着诊治例数增多,发现特殊病例(如长距离套叠或多重套叠)不在少数,此类患者即使在内镜直视下复位仍有较大困难,在消化内镜复位开展前期一直困扰着内外科医生[4~6]。我们组织了内外科专家,结合成人双人肠镜部分技术,针对前期所遇到的各种情况进行讨论,并在实践中不断完善多种技巧,总结出一套改良方法:在传统注气同时,通过镜身辅助挤压套头使周围肠黏膜松解,如双人肠镜操作另外一名医师辅助解襟时,在内镜引导下按揉套头加快复位[7],如出现多重套叠时,注意观察多重套叠黏膜交界处,用镜身轻压住交界处黏膜后注气,出现肠腔后推镜进入继续注气,复位至回盲瓣处后仍需注意观察回盲瓣入口,轻压住回盲瓣入口处后注气,回肠继续复位,再进镜至回肠继续复位,必须能通过水肿黏膜见到近端正常黏膜为止,并有较多肠液从近端流下,考虑复位成功后。在应用改良方法后发现复位的时间明显缩短,用于以往复位不成功病例,如套叠长度长或多层套叠病人成功率也明显提高。

此外,对于复位成功的概念也有了全新的认识,其不仅为单纯小肠完全进入回盲瓣即可,而必须进入回肠末端通过原水肿套叠肠道(可能有两段或两段以上),能长距离看至正常黏膜,并有较多肠液从近端流下,方可考虑复位成功。这对操作者的水平提出了较高要求,即肠镜尽量不要带襻进镜,在回肠都才能有足够长度通过水肿肠道直至正常黏膜;而助手在内镜引导下体外挤压套头以防止内镜结襻也起到非常的重要作用。有1例病人、因套头位于直肠,即采用此方法用时40min复位成功。对于难复的多重套叠或多发回回结型,操作人员在保证安全的前提下认真辨别套叠分界处,用镜身轻压住交界处黏膜后注气,出现肠腔后推镜进入继续注气,只要镜身足够长,均能复位成功。目前,应用此项技术治疗的患者均未出现肠穿孔、肠出血及肠道感染。但需注意的是,能否行镜下复位必须与小儿外科高年资医生共同把关,要排除是否已有肠坏死和(或)穿孔,准确把握内镜复位时机。应用改良方法后仅1例未能完全复位,该患者发病已超24 h以上,肠道水肿明显,且套叠至乙状结肠,故无法内镜复位。另一例为回回结型肠套叠,复位已至回肠末端,但进入回肠仍见到套头,镜子进镜有限,未能继续复位,立即行外科手术复位,术中证实为回回结型肠套叠。新开展的消化内镜下婴幼儿肠套叠复位是一种无前人经验可借鉴的新技术,其可明确诊断,并能镜下复位,效果确切,复位成功率高。经在应用改良方法后发现其复位时间明显缩短,对于特殊病例(如套叠长度长或多层套叠患者)的复位成功率明显提高,提示其可作为诊治婴幼儿肠套叠的首选方法。由于病例数仍偏少,经验不足,其方法仍有待完善提高,有待同行共同探索。

[1]杨广承,王玉红,徐晓青,等.小儿急性肠套叠1 174例临床分析[J].承德医学院学报,2009,26(3):250-252.

[2]王锡锋,蒋兆贯.小儿急性肠套叠空气灌肠整复的影响因素[J].实用医技杂志,2007,14(1):85-86.

[3]余伟.气钡双重对比灌肠治疗小儿肠套叠79例分析[J].中国社区医师·医学专业,2011,266(13):109.

[4]谷奇,张晓伦,马继东,等.137例小儿急性肠套叠空气灌肠治疗失败的原因分析[J].北京医学,2006,28(8):463.

[5]郭惠,宋均亮.小儿肠套叠空气整复应慎用山莨菪碱[J].药物流行病学杂志,2000,9(1):43-44.

[6]吴江山,陆锦滢,韦秀芳,等.消化内镜直视下充气复位婴幼儿肠叠临床分析[J].右江民族医学院学报,2012,34(3):337-338.

[7]陆锦滢,吴江山,韦秀芳,等.消化内镜直视下充气复位治疗婴幼儿肠套叠的临床应用价值[J].右江民族医学院学报,2014,36(4):611-612.