家庭债务对收入不平等与消费不平等间关系的调节效应:2004—2012*

2015-05-14郭新华

郭新华,楚 思

(湘潭大学 商学院,湖南 湘潭 411105)

一、引言

不平等是造成经济、社会甚至政治动乱的重要原因。在经济政策中,还没有比测度不平等的效应更严重的问题。[1]55收入不平等与消费不平等都是反映经济福利水平的重要指标。但由于当期收入不能准确地反映家庭部门在整个生命周期里的资源,而消费支出却能更直接、准确地衡量家庭部门的福利水平和长期收入能力,越来越多的学者认为消费不平等比收入不平等更适合作为不平等的测度指标。[2]259-283,[3]103

从全球来看,1990—2005年期间,国家层面平均收入不平等率增加了20%左右。[4]30伴随着收入不平等的变化,消费不平等也呈现出较大的波动,但与收入不平等具有非同步性。收入不平等与消费不平等之间的关系已成为当今经济学研究的热点问题。早期研究认为收入不平等是消费不平等的重要成因,消费不平等的程度和增幅均低于收入不平等。[5]1-74而针对俄罗斯和中国的经验研究结果却表明,消费不平等实际上超过了收入不平等。[6]209-237,[7]1231-1254

个人消费信贷平滑机制通常被用来解释为什么不同国别的收入不平等与消费不平等之间关系的经验研究结果不一致。[8]163-93从现有的文献来看,家庭借贷行为有助于家庭在整个生命周期内平滑消费。在家庭债务①家庭债务是指家庭为了购买住房耐用消费品以及其他消费品和服务所产生的债务。它一般由住房抵押贷款和消费者信用两部分构成。由于家庭债务在非正规金融市场的数据难以获取,因此,本文采用金融机构各项贷款余额(人民币)中的个人消费贷款近似代替家庭债务数据。较高的地区,大部分家庭可以通过储蓄和借贷来应对暂时性收入冲击,所以消费不平等不会有收入不平等那么严重。而在家庭债务较低的地区,中低收入家庭往往面临着较强的流动性约束,平滑消费能力有限,高收入家庭的强购买力和低信贷约束却会刺激消费,导致消费不平等程度高于收入不平等。

中国家庭在正规金融市场上的消费信贷余额由1997年的172亿元增加到2012年的10.4万亿元,绝对规模增长了605倍,年均增长速度为53.3%②数据来源为中国人民银行网站。。在中国家庭债务快速增长的背景下,本文尝试从家庭借贷行为的角度出发,将家庭债务作为主要的调节变量引入研究,检验家庭债务是否会影响收入不平等与消费不平等之间的关系,从而对我国收入不平等与消费不平等的不一致问题做出合理解释。

本文余下内容结构安排为:第二部分为特征事实;第三部分为变量选取、数据来源与模型设定;第四部分为实证分析;第五部分为简短的结语。

二、收入不平等与消费不平等的特征事实

(一)收入不平等与消费不平等的测度方法

学者们一般将收入不平等的测度方法应用于消费不平等。消费不平等测度方法大致分成三类:(1)集中度测度法,如洛伦茨曲线、基尼系数、广义熵指数;(2)份额比例测度法,如分位数和库兹涅茨比率;(3)普遍离散系数测度法,如标准偏差和对数方差法。其中,份额比例测度法通过个别阶层的消费份额变动刻画不平等的变动情况,有利于分层考察,却无法反映总体的消费差距变动。而普遍离散系数测度法通过测量一组数据的离散程度反映不平等的大小,计算简便,但难以反映群体内的规模差异。而集中度测度法中的洛伦茨曲线不能用一个确切的值反映不平等的程度,存在一定缺陷。

总体而言,基尼系数仍是学者测度消费不平等使用最广泛的指标。考虑到我国缺乏收入与消费的微观数据,各地区按收入分组的数据也不全,本文借鉴陈宗胜[9]29提出的差值法计算出总体基尼系数,总体收入基尼系数Gi和总体消费基尼系数Gc的计算公式分别如式(1)、式(2)所示:

其中,Iu和Ir分别表示城镇居民收入和农村居民收入占总收入的比重,Cu和Cr分别表示城镇居民消费和农村居民消费占总消费的比重,Pu和Pr分别表示城镇居民人口和农村居民人口占总人口的比重。其中,城镇居民收入和农村居民收入的衡量指标分别为城镇居民家庭平均每人全年可支配收入(单位:元)和农村居民家庭平均每人全年纯收入(单位:元)。

(二)收入不平等与消费不平等的趋势

在我国各地区的经济发展不平衡的背景下,各地区的收入不平等与消费不平等均呈现出显著的差异性,简单的全国层面的研究容易掩盖地区差异,因此,本文将考察全国和各区域的收入不平等与消费不平等的变动趋势。

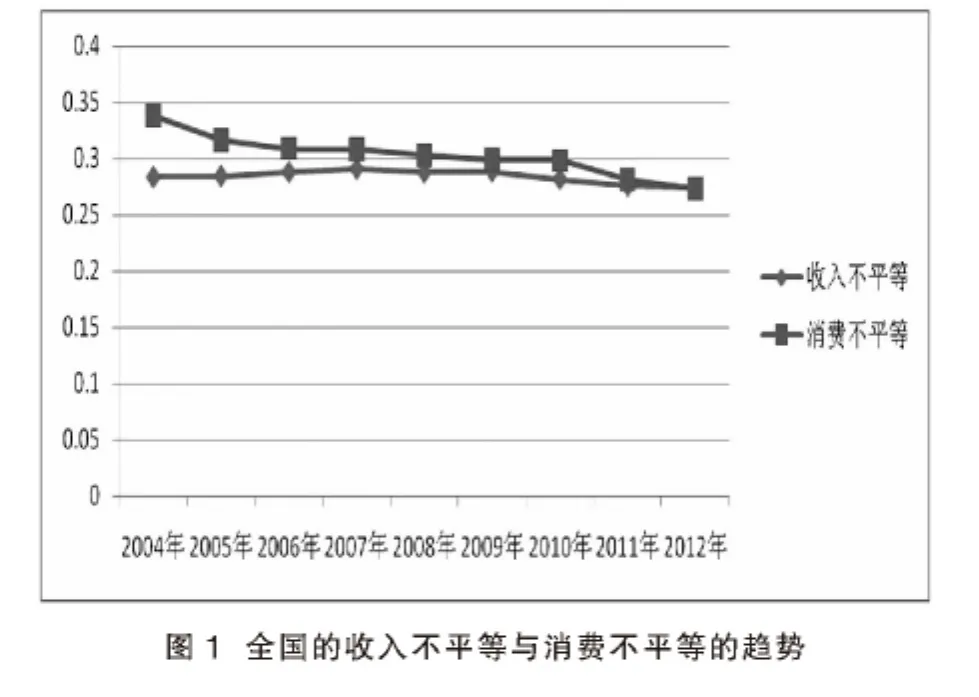

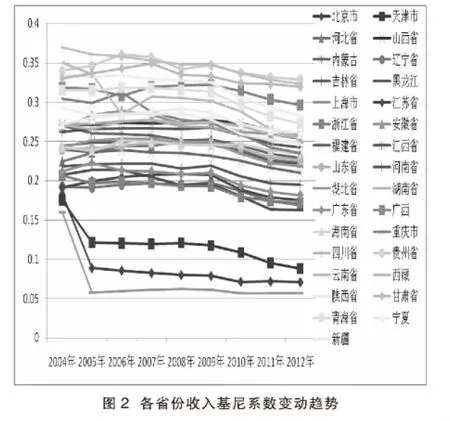

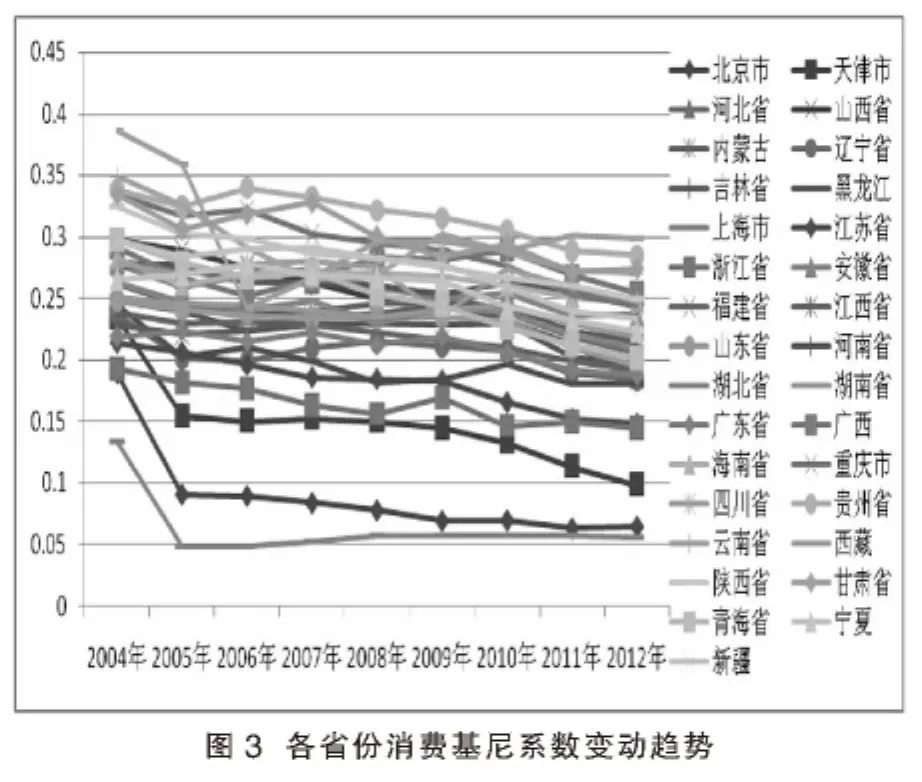

从全国总体和各区域来看,收入不平等与消费不平等都发生了较大变化。全国总体和各区域的收入基尼系数和消费基尼系数的变动趋势分别如图1、图2和图3所示。

图1—3表明:

1.从总体来看,我国2004年至2012年间的收入不平等和消费不平等的变动趋势基本一致,整体均呈下降趋势,但消费不平等程度大于收入不平等程度,且二者之间的差距呈现出缩小的趋势。消费不平等与收入不平等的差值从2004年的0.054缩小至2012年的-0.001。

2.从区域来看,我国各地区的收入基尼系数和消费基尼系数整体均呈下降的趋势,但是存在明显的地区差异。一方面,地区之间的不平等程度差距较大。如不平等程度较高的云南省与不平等程度较低的上海市的基尼系数整体大约相差0.3。另一方面,收入不平等与消费不平等的关系不同。其中,山西省、浙江省、湖南省、广西省、云南省和青海省等地区的收入不平等明显高于消费不平等,而天津市、辽宁省、海南省和重庆市等地区的收入不平等则明显低于消费不平等。

三、变量选取、数据来源与模型设定

(一)变量选取与数据来源

收入不平等与家庭债务对消费不平等的形成具有重要影响。也有研究表明财政基本公共服务支出[10]19-24和经济发展水平[11]76-84会影响消费不平等的形成。因此,本研究最终选取的被解释变量为消费不平等,解释变量为收入不平等、家庭债务、财政基本公共服务支出和经济发展水平。

1.消费不平等(CI)。该变量将陈宗胜(1994)的差值法应用于消费不平等的计算,消费不平等=城镇居民消费占总消费的比重-城镇居民人口占总人口的比重。

2.收入不平等(II)。该变量采用陈宗胜(1994)的差值法计算,收入不平等=城镇居民收入占总收入的比重-城镇居民人口占总人口的比重。

3.家庭债务(HD)。中低收入家庭通过借贷行为突破流动性约束,实现在整个生命周期的消费平滑。该变量的衡量指标为金融机构各项贷款余额(人民币)中的个人消费贷款(单位:千亿元)。

4.财政基本公共服务支出(GOV)。政府财政支出对不同收入群体的消费平滑的影响不平衡,其中政府对社会保障和就业、医疗卫生和教育等基本公共服务的支出对于保障中低收入家庭生活具有重要作用,有利于降低社会不平等。因此,本变量的衡量指标为政府的社会保障和就业支出、医疗卫生支出和教育支出之和占当年国民生产总值的比重。

5.经济发展水平(GDP)。库兹涅茨的倒U假说认为,随着经济发展而来的“创造”与“破坏”改变着社会、经济结构,并影响着收入分配。并且,经济增长能促进居民收入及消费的增长,对消费不平等可能存在间接的影响。本变量衡量指标为各地区的生产总值(单位:千亿元)。

鉴于我国家庭债务的省级数据的统计时间起源于2004年,本文选取的时间跨度为2004—2012年。其中,收入不平等、消费不平等、财政基本公共服务支出和经济发展水平的数据来源为国家统计局网站,家庭债务的数据来源为中国人民银行网站。

(二)模型设定

本文的研究设想分两步进行,首先通过构造主效应模型考察收入不平等、家庭债务、政府财政支出和经济发展水平对消费不平等的直接作用,然后通过构建调节效应模型考察家庭债务对收入不平等与消费不平等关系的调节作用。

1.主效应模型

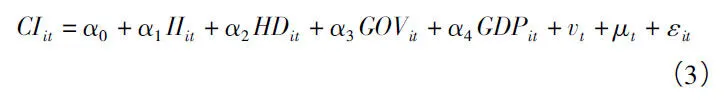

本文设定的主效应模型如式(3)所示:

其中,i表示省份(自治区、直辖市),t表示时间,CI表示消费不平等,II表示收入不平等,HD表示家庭债务,GOV表示政府财政支出,GDP表示经济发展水平,vt表示地区变量,μt表示时间变量,εit表示随机扰动项。

2.调节效应模型

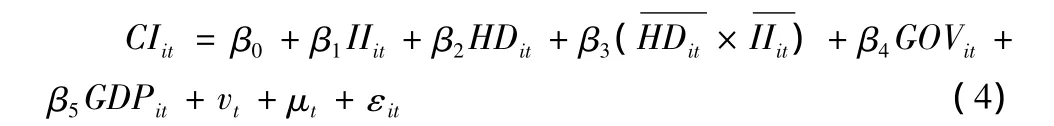

家庭债务对收入不平等与消费不平等关系的调节作用可采用收入不平等与家庭债务的乘积项来表示,若乘积项的系数显著,则表示调节效应显著,反之,则不存在调节效应。此外,Aiken和 West(1991)[12]11的研究表明,在做调节效应分析时,由于自变量和调节变量一般与乘积项具有高度的相关性,因此,要把自变量和调节变量进行中心化处理,以减少变量之间的多重共线性问题。本文将经过中心化处理后的家庭债务与收入不平等的乘积项纳入实证模型,构建基于家庭债务的调节效应模型。如式(4)所示:

四、实证分析

(一)估计结果

1.总体估计结果

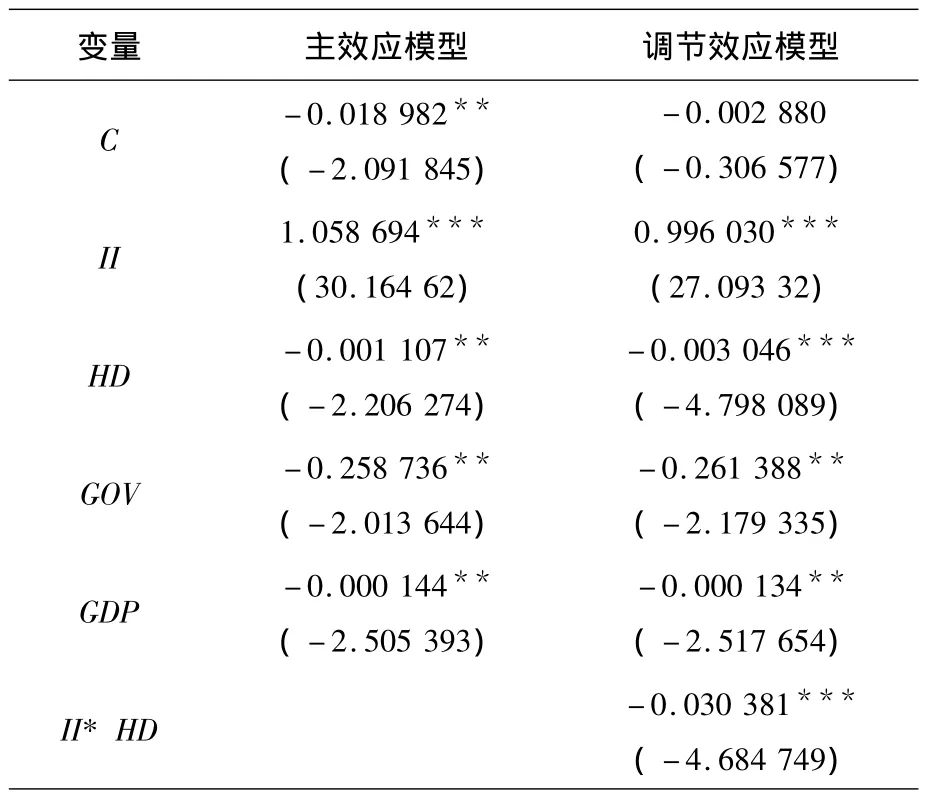

Hausman检验的结果表明,应采用固定效应模型对主效应模型和调节效应模型进行回归估计。Eviews6.0估计的结果见表1。

表1 主效应模型和调节效应模型的估计结果

2.区域估计结果

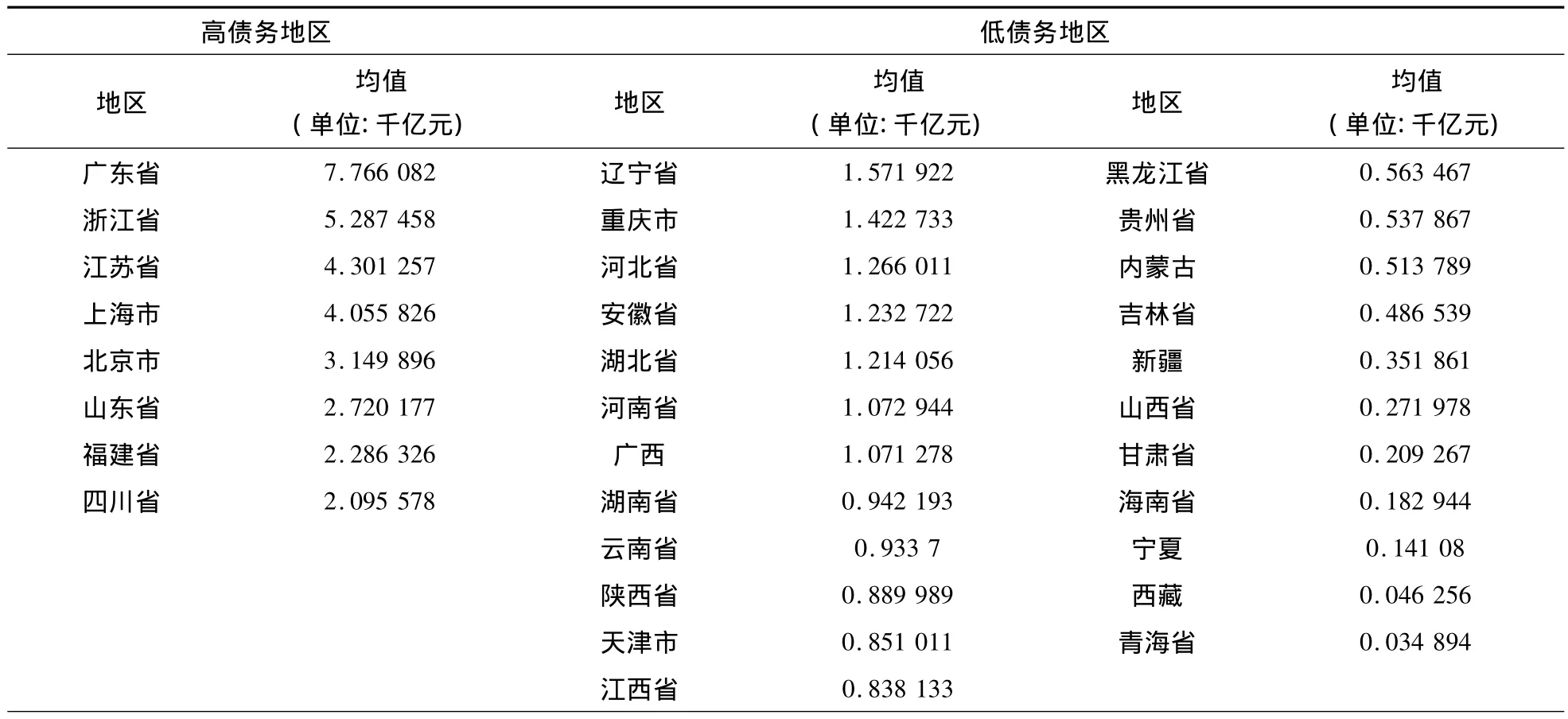

本文采用均值法将31个省市自治区划分为低债务和高债务两大地区①先分别计算出各省份2004—2012年间的家庭债务的均值(单位:千亿元),均值高于2千亿元的地区为高债务地区,均值低于2千亿元的地区为低债务地区。。样本划分结果见表2。

表2 按债务水平样本划分表

根据Hausman检验结果,分别采用固定效应模型和随机效应模型对低债务地区和高债务地区进行回归。Eviews6.0估计的结果如下所示:

低债务地区:CIit=1.154972IIit-0.051116

高债务地区:CIit=0.892952IIit-0.007055

(二)结果的分析与讨论

1.主效应模型的估计结果

我国收入不平等与消费不平等具有显著的正相关关系,这与西方发达国家情况类似。但与西方发达国家形成明显反差的是,我国消费不平等的程度高于收入不平等的程度,收入不平等每变动1%,消费不平等同向变动1.058694%。这是由我国特殊的国情决定的。一方面,我国社会保障体系仍不完善,中低收入家庭难以通过社会保障机制降低收入波动对消费的冲击,只能降低当期消费,增加储蓄,以应对未来可能面临的收入波动风险。另一方面,中国的传统观念和文化导致中国家庭具有很强的遗赠动机,在收入不平等加剧的情况下,中国家庭更渴望通过更多的遗赠改变下一代的财富地位,从而导致当期的消费不平等程度高于收入不平等程度。

家庭债务对消费不平等的影响显著为负,即家庭债务的增长有助于消费不平等的缩小。我国家庭债务虽然起步较晚,但发展迅猛。近年来,住房按揭贷款、汽车按揭贷款和助学贷款等个人消费贷款形式的兴起,刺激了中低收入家庭的借贷消费,从而缩小了中低收入家庭与高收入家庭的消费差距。

财政基本公共服务支出与消费不平等显著负相关,政府的社会保障与就业支出、医疗卫生支出及教育支出的主要受益人群是中低收入家庭,对于降低消费不平等具有重要意义。此外,经济发展水平也有利于消费不平等的降低。经济发展能带动居民家庭收入的提高,增加中低收入家庭的基本购买力,在一定程度上缩小中低收入家庭与高收入家庭之间的消费差距。

2.调节效应模型的估计结果

家庭债务与收入不平等的乘积项的系数显著为负,证明收入不平等与消费不平等的关系确实受家庭债务的影响,家庭债务对收入不平等与消费不平等之间的关系具有干扰的作用,即随着家庭债务水平的提高,收入不平等对消费不平等的正向影响逐渐减弱。原因在于,中低收入家庭通过借贷消费突破流动性约束,在整个生命周期内平滑消费,从而削弱了收入不平等对消费不平等的影响强度。

3.区域分组的估计结果

按债务水平进行区域分组的回归结果进一步表明,在低债务地区,消费不平等的程度高于收入不平等,而在高债务地区,消费不平等的程度低于收入不平等,说明家庭债务的确发挥了消费平滑作用。值得注意的是,即便是在高债务地区,家庭债务的消费平滑作用也没有得到充分的发挥。这是因为我国金融发展水平仍较低,金融机构提供的贷款主要是抵押贷款,中低收入家庭虽有较强的借贷意愿,却因缺乏可抵押资产而难以获得金融机构的信贷支持。

五、结语

本文的实证结果表明:(1)从全国层面来看,收入不平等与消费不平等呈显著正相关,但收入不平等程度低于消费不平等程度。家庭债务、地区政府财政基本公共服务支出、经济发展水平均有助于消费不平等的降低。且家庭债务在一定程度上缩小了收入不平等与消费不平等之间的差距;(2)从区域层面来看,高债务地区的收入不平等低于消费不平等,低债务地区的收入不平等高于消费不平等。但由于我国金融发展水平较低,家庭债务的消费平滑作用还没有得到充分的发挥。

鉴于此,本文对缩小消费不平等的建议如下:(1)深化收入分配制度改革。尽管收入不平等不等于消费不平等,但收入不平等是消费不平等的重要成因。收入分配领域存在一些亟待解决的问题,政府必须加快深化收入分配制度改革,发挥好收入分配的调控作用;(2)促进消费金融市场的发展。鼓励金融创新,提高金融发展效率,降低金融服务门槛,并加大对中低收入家庭的金融优惠政策支持,引导金融资源流向更多的中低收入家庭,充分发挥家庭债务对我国中低收入家庭的消费平滑作用;(3)加强对中低收入家庭的社会保障投入。增加政府对社会保障、就业、医疗卫生和教育等基本公共服务的支出,刺激中低入家庭的消费需求,降低消费不平等。

[1]Galbraith J K.The Affluent Society[M].Boston:Houghton Mifflin,1958.

[2]Pendakur K.Changes in Canadian Family Income and Family Consumption Inequality between 1978 and 1992[J].Review of Income and Wealth,1998,44(2).

[3]Meyer B D ,Sullivan J X.Consumption and Income Inequality in the U.S.Since the 1960s[J].American Economic Review,2013(3).

[4]联合国开发计划署.2011年人类发展报告[R].北京:中国财政经济出版社,2011.

[5]Cutler D M ,Katz L F.Macroeconomic Performance and the Disadvantaged[J].Brookings Papers on Economic Activity,1991(2).

[6]Gorodnichenko Y ,Peter K S ,Stolyarov D.Inequality and Volatility Moderation in Russia:Evidence from Micro-Level Panel Data on Consumption and Income[J].Review of Economic Dynamics,Elsevier for the Society for Economic Dynamics,2010,13(1).

[7]邹红,李奥蕾,喻开志.消费不平等的度量、出生组分解和形成机制——兼与收入不平等比较[J].经济学(季刊),2013(4).

[8]Krueger D ,Perri F.Does Income Inequality Lead to Consumption Inequality?Evidence and Theory[J].Review of Economic Studies,2006,73(1).

[9]陈宗胜.经济发展中的收入分配[M].上海:上海人民出版社,1994.

[10]李颖.我国城乡居民消费差距的成因及对策研究——基于财政基本公共服务支出视角[J].经济问题探索,2010(6).

[11]朱诗娥,杨汝岱.城乡居民消费差距与地区经济发展水平[J].经济评论,2012(1).

[12]Aiken L S,West S G.Multiple regression:Testing and interpreting interactions[M].Thousand Oaks:Sage Publications Inc,1991.