从未消失的陈佩斯

2015-05-12田惠东

田惠东

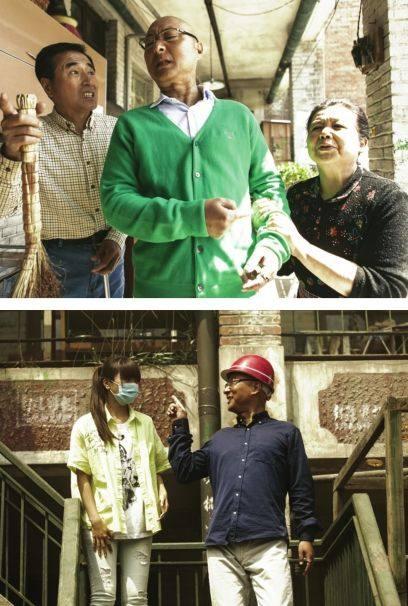

阔别荧屏16年的陈佩斯再度出山,由他自导自演的電视剧《好大一个家》于元月27日登陆央视一套,这部陈佩斯十多年来回归荧屏的首部作品以“八方街”旧城市拆迁为背景,讲述了一个大家族的故事。因为一个情理之中、意料之外的人物的存在,使得各位主人公想结婚的结不成,想离婚的离不成,想复婚的复不成,因此形成了“三夫两妻”的喜剧架构。

这些年,在“最希望谁出现在春晚舞台”的网络票选中,陈佩斯总是排在前列。在中国,很少有这样的明星艺人,离开得越久,观众越想念。似乎,这个看上去有些“不合时宜”的人,却从来没有从我们的关注中彻底消失过……

有人说,是春晚成就了陈佩斯。1984年春节晚会上陈佩斯与朱时茂合作演出的小品《吃面条》,被奉为春晚舞台上的经典,春晚一夜之间让陈佩斯成为了火遍中国的笑星。1998年,意气风发的陈佩斯带着新小品准备为次年的春节晚会排练小品《王爷与邮差》。在排练前,他要求导演在小品中使用高科技魔术和电影蒙太奇手法,以求新求变,导演没有同意。为此,陈佩斯以“观念存在冲突”为由,说服朱时茂,两人决定不再参加1999年春节联欢晚会。

也有人说,是陈佩斯成就了春晚。从1984年被称为是“中国电视史上第一个真正意义上的小品节目”的《吃面条》,到1998年最后一次上春晚的《王爷与邮差》,陈佩斯为春晚舞台共贡献了15个小品。也正因为此,小品作为一种新的喜剧形式,在很长一段时期内占据了电视综艺节目的统治地位。

然而,1999年陈佩斯发现,央视下属的中国国际电视总公司擅自出版发行了自己的《吃面条》《警察与小偷》等8个小品的VCD光盘,陈佩斯和朱时茂将中国国际电视总公司告上了法庭,最终法院判决中国国际电视总公司停止侵权,赔礼道歉,并赔偿原告的经济损失33万余元。事件直接导致他和央视矛盾激化,陈佩斯被推到风口浪尖上,几乎一夜之间,他惨遭封杀,他的影视公司也宣布倒闭。

多年后,再被问及当年和央视之间的风波时,陈佩斯会立刻做出反应:“那不是风波,非常正常。”他也曾戏谑说那是他和央视在商量怎样更好地将“游戏”进行下去,“只是在众目睽睽之下商量而已。”在他看来,一个劳动者,对自己的劳动果实说一声“那是我的,我对它享有著作权”,就好像一个有儿子的人对着拉着自己儿子走的人说“那儿子是我的”那样理所应当。他没有在刻意跟什么作斗争,只是承认自己有点较真,“你必须得敢于说那个话,对这事我从来没有后悔过。”

陈佩斯说有些时候面子不能顾,“这个世界应该是有规矩的世界,这样我们每个人能生活得更好。”他不愿意凑合,也不愿意去迎合那些在他日后看来是摆在明面儿上的、玻璃的,但又非常锋利的社会潜规则。他认为春晚不单单是一场晚会,更多的是一种体制,“必须要有人站出来说话,否则,50年、100年后,子孙们看他们的祖先是这么生存的,他们会愤怒。他不是愤怒强权,而是愤怒每一个接受强权的人。”

经历了1998年告别央视春晚、1999年与央视官司事件,陈佩斯就很少出现在公众视野中。1999年和2000年,他和妻子在北京郊外的深山承包了万亩荒地,在那儿种植起了果树和速生木材树。两年时间过去,速成的经济型树种变成了抢手的木材,果树也开始挂果,陈佩斯夫妇收获了30万元。

陈佩斯用这30万元钱和以前买荒山剩下的5万元重开了影视公司,开始了他的话剧生涯,在这段漫长的岁月里,陈佩斯只专注一件事——研究和实践喜剧的种种可能性。

《托儿》是陈佩斯及其大道公司在话剧舞台上的第一次尝试。婚介所老板陈晓为吸引求婚者,找了不少“爱情托儿”,他的女友小凤也是“托儿”中一员。二人一直合作愉快,可偏偏有天小凤忘了自己的身份,竟然真的爱上了一位前来征婚的风流倜傥的华侨。陈晓傻眼了,他既想利用华侨做生意,又不愿意让自己“未娶先离”:人生两件大事,让陈晓如热锅上的蚂蚁,无法抉择,痛苦难熬……2001年,《托儿》获得巨大的商业成功后,陈佩斯接连导演了6部话剧,将事业重心放在了舞台剧上。

2003年,第二部舞台喜剧《亲戚朋友好算账》上档。一年内在全国演出近六十场,观众达8万人之多。

陈佩斯开始试着把自己的喜剧理论融入话剧当中。2004年,《阳台》诞生。它讲述了一段“猫捉老鼠”的游戏——在高档住宅区亚亭花园的顶楼天台上,包工头老穆为众民工讨要拖欠工钱无奈之下上演了一场“跳楼秀”,但不慎失足掉到了侯处长家的阳台。当时侯处长的情人正在导演一出侯处长和他老婆“猫捉老鼠的游戏”,老穆被迫加入到了他们的“游戏”之中。难得脱身的老穆却无意中“带”走了侯处长藏在床底下的巨款。于是,老穆怀揣巨款急于还钱、众民工误会老穆“贪污工款”并围追堵截、侯处长设法要回巨款,游戏越来越无法收场……最后,侯处长站上了亚亭花园的顶楼阳台。碰巧的是,早在那个时候陈佩斯就在台词里用了“你懂的”这3个字。“一部喜剧的最高境界是笑过之后总会给你留下什么,对现实的讽刺,或是社会的批判。《阳台》就像一部寓言,以一种陈佩斯特有的喜剧的方式,来讲述他对这个国家、这个时代的思考。从中我们看到了社会发展过程中尖锐的矛盾和阵痛”,有评论如是说。这也是陈佩斯本人最为钟爱的作品,从阳台俯视这芸芸众生,犀利、不妥协、嬉笑怒骂,就是陈佩斯。

《托儿》《亲戚朋友好算账》和《阳台》一起,并称为“陈佩斯舞台剧三部曲”。在他自己看来,《托儿》和《阳台》,是无论如何都会被以后的人写进中国戏剧历史的,“它就像一个实践的过程,这个过程在这个文化现象里头,不是空白的,这两部东西不管好坏,就在这站着。水落石出,就剩这两块石头,就在这。”显然,他已经从小品演员成功转型为话剧艺人了。对于“艺人”这个概念,陈佩斯坦言,自己不是娱乐明星,而是更愿意做一名踏踏实实的手艺人。而如何在中国做好喜剧,是他一生要研究的课题。

2014年7月,陈佩斯的大道喜剧院开办了“第四期喜剧表演培训班”,他意在将自己悉心摸索出的喜剧理论传播出去。直到今天,仍在继续。

在不少人看来,陈佩斯似乎不在意外部世界的节奏:主旋律电影盛行时,他拍喜剧;春晚流行相声时,他搞小品;在剧场黑着灯的时代,他开始做起了话剧。他的入场和退场,从不看时代的脸色。

之所以观众会对陈佩斯的表演刻骨铭心,对他念念不忘,也许是因为陈佩斯使用了一种更为高级的喜剧技术。

从上世纪70年代末的喜剧电影《瞧这一家子》担当主演,到《夕照街》中饰演配角“二子”,再到《二子开店》《父子老爷车》《傻帽经理》等一系列以“二子”为主角的系列电影,陈佩斯与父亲陈强合作,将父子之间的矛盾引发的戏剧冲突作为喜剧结构,通过颠覆权威和伦理做戏,用伦理关系中的弱者儿子颠覆强者父亲。整个1980年代,陈氏父子为中国电影创造了一种新的喜剧模式:利用父子冲突构建喜剧情境。“二子系列”也在中国喜剧历史上达到了前无古人,后无来者的地位。

在后来陈佩斯的小品中,他套用了多层喜剧理论。比如,《警察与小偷》中,错位、伦理、对权威警察的颠覆,小偷和警察按各自的逻辑自说自话,却又能对答如流。他还能够熟练掌握多种喜剧技巧:《吃面条》中,他的“小心眼”是多吃碗面条,不是演戏;《主角和配角》中,他扮演的叛徒要反串演共产党员;《王爷与邮差》中,尊贵的王爷被卑微的邮差玩得团团转……这种喜剧倒置的手法,正是莫里哀戏剧里经典的“仆人戏弄主子”。

再后来,陈佩斯对喜剧的理解更加透彻,将重点转移到对社会的讽刺上来。他接连拍摄了《临时爸爸》《编外丈夫》《太后吉祥》等电影,依旧是小人物,不过,在《孝子贤孙伺候着》中,陈佩斯运用了伦理喜剧、误会喜剧和计谋喜剧的叠加。母亲想土葬,儿子又是干部,老舅开了纸人纸马铺子,想让外甥犯错误保住自己的生意;在《编外丈夫》中,陈佩斯尝试了错误喜剧,小官僚被免职了,不敢回家,找工作又没有一技之长。到了电影《太后吉祥》,陈佩斯对喜剧技巧运用达到巅峰。他饰演的乡土医生偶然进到宫里,恰好碰到太后怀孕了,一系列阴差阳错由此展开。

陈佩斯擅长于制造窘境,《太后吉祥》最经典的一个桥段是:陈佩斯饰演的郎中质问陈强饰演的王爷:“太后肚子里的孩子是不是你的,没想到你这么老还挺能干。”这段把人物情境推到极致的表演,就是专业术语所谓的喜剧中的“窘境”。

他说:“窘境是所有人都有的。利用自身残缺、错误思想、错误意志都是窘境。喜剧的技术就是让人陷入窘境,再解脱出来。”中国电影艺术研究中心研究室主任饶曙光至今仍旧认为,《太后吉祥》是1990年代最好的喜剧电影。

如果说陈佩斯的喜剧天分让他在喜剧表演中误打误撞、收放自如,那么近十年,陈佩斯不断学习并糅合喜剧理论,他的喜剧创作则变得更为“有意识”了。就像在《阳台》中,他将包工头讨债,处长藏娇,小三转正,处长老婆报复四条线精确地合在一起,去推动情节的发展。

遗憾的是,喜剧作为一门此时此刻的艺术,陈佩斯也许会“被过时”。尤其是面对当今网络文化泛滥和各类纯搞笑话剧的冲击,陈佩斯的话剧也呈现出一些下滑的趋势。著名编剧、策划史航却认为,即使陈佩斯现在的作品不是中国最好的喜剧作品了,他也绝不会可怜巴巴的、无原则地向网络乞讨笑料。“你可以说他老派、不机灵。但看看现在春晚的小品相声,80%都是从各处揉搓揉搓就上台了。陈佩斯是自己种庄稼的人。”

无论在生活还是艺术上,陈佩斯都是个有所坚持的人。生活上,一件出口转内销的毛线衣他穿了16年,开名车、穿名牌、灯红酒绿的时尚生活离陈佩斯很远,2000年买的桑塔纳,他开了十多年,手機从小直板傻瓜机到大屏幕智能机,他不习惯,又换了回去。艺术上,他坚持在喜剧的探索道路上,不迎合,不妥协,不媚俗。

陈佩斯至今都不太喜欢跟人谈春晚,谈那些过往的纠葛。他更乐意去谈他的小喜剧院,“这关乎一个特别重要的事情,一个民族的文化市场是怎么建立的。”

这个意识是在一次偶然的会议中萌生的,当时陈佩斯了解到浙江几乎每个县每天都有两到三台民间的舞台艺术活动,完全是民间自发的。在他看来,这才是真正的文化市场。“我当时特别感动,突然感觉到我们这个民族的文化生生不息,它那种顽强的生命力,那种草根的力量,无论外部环境有多大的压强、多么严酷,它都能够排斥掉,能够在这个环境里顽强生存。那个时候才感觉到我不孤单,我只是在北京做了一件在文化市场上开拓性的事,让这个文化市场的不毛之地终于有了一个良性循环的例子。”

二十一世纪伊始,被认为是中国的舞台文化在近代史上最凋敝的一个时期。然而,陈佩斯的《托儿》可以脱颖而出,完全以市场运作的形态出现并且取得成功,这在当时是没有或者很少的。“我那时候很有成就感,很得意。”陈佩斯说。

如果没有陈佩斯长久的坚持,或许也就不会有观众的掌声和笑声,也不会填补历史洪流之中的某个空缺。他曾被家家户户传出可乐的笑声所打动,当时大家的电视里正在播出由自己主演的喜剧电影,那个时候他确定,拍喜剧是有意义的。

有人说陈佩斯是中国喜剧工匠中的独行侠,他自己也并不否认,至少在学术上,没有什么可以共同切磋的人,“也可能有,只是一时半会儿老碰不上。大概齐的都是大概齐,在某一个点上可能很优秀,但是总体的水平大家都谈不到一块儿。没对手是孤独的一个原因。”

陈佩斯说过,自己非常喜欢卓别林在《舞台生涯》中的最后一个镜头,他说这让他真正认识到喜剧的真谛:一个伟大的日子,卓别林在舞台上完成了自己追求一生的事业,最后跳进一面大鼓。以痛苦换来了观众暴风骤雨般的掌声。