中国百年撤侨史

2015-05-11李颖浩

李颖浩

也门撤侨,给了不少国人一次表达“爱国”的机会。这次撤侨因其行动快、效率高、军队罕见的护卫以及更多的国际人道主义精神而受到各方赞誉。本世纪以来,由于走出国门的企业、工人、游客越来越多,中国的海外利益越来越大,及国际上局部冲突、灾难的多发,人们耳闻的中国海外护侨、撤侨行动明显比过去要多得多。

的确,中国的护侨、撤侨历史并不长——近代以前,中国政府根本没有保护侨民的概念,撤侨更无从谈起,但这段历史又比一些人的想象要长——一百年前,中国政府就已派出军舰护卫侨民回国了。

中国人移居海外已有2000余年的历史,足迹遍布世界各地。但在很长一段历史时期,这些旅居海外的华人从未享受过来自祖国的领事保护。19世纪70年代以前,中国从未在外国设立过外交及领事机构。明清两朝更是实施闭关锁国和严格的海禁政策,对海外华侨被任意欺凌、残杀,一度采取不闻不问的态度。

1740年(清乾隆五年),荷兰殖民者命令搜查所有在巴达维亚(今雅加达)的华人居民的住处,结果这演变成持续3天的大屠杀,一万余名华人在这场屠杀中丧生——这是史上著名的“红溪惨案”。

惨案发生后,荷兰及殖民当局担心中国会采取报复行动,影响对华通商,使经济利益受到损失,于是在次年派遣专使来华“谢罪”。然而清政府的回应是:被杀华侨属“自弃王化”、“系彼地土生,实与番民无异”、是“彼地之汉种,自外圣化”,因此华人遭屠杀,“事属可伤,实则孽由自作”,“圣朝”无须加以责备。

19世纪70年代后,清政府开始设立外交机构,政府对海外华人的态度也逐渐转变,开始接受了一些现代观念,逐渐将海外华人的身份由“天朝弃民”提高到了“国民”,并为此专门造了一个词“华侨”,沿用至今。清政府接受了国际惯例和国际法,开始主动保护华侨。

“海圻”号巡洋舰

1885年,美国怀俄明州发生了严重暴力排华事件,共造成28名华人死亡,15人受重伤,整个唐人街被焚毁,财产损失约15万美元。史称“石泉城惨案”。清朝驻美公使向美国政府提出了严正抗议,并为华侨的赔偿进行了长期不懈的交涉,最终迫使美国政府同意赔偿“银一十四万七千七百四十八圆七角四仙”。

1911年5月,墨西哥反政府武装在弗兰西斯科·马德罗带领下攻占了北部城市托雷翁。随着叛军进城的是一群暴民,他们冲进托雷翁城内的繁华商业区,大肆屠杀和洗劫那里的中国商户。在10多个小时里,300多名华人当场被杀死,造成震惊世界的流血惨案。

中国驻墨西哥代办沈艾孙,向墨西哥政府提起交涉,要求惩办凶手、抚恤死难者家属、设法保护华侨并给予经济赔偿,沈艾孙提出的索赔令墨西哥政府大吃一惊:3000万墨西哥银元。沈艾孙急电国内派舰护侨。清政府于是令“海圻”号巡洋舰于英、美外交使命结束后,顺访古巴、墨西哥,以宣慰侨胞。

海圻舰是清朝在甲午海战失败后,重建北洋水师的核心战力,排水量4300吨。同年8月中旬,海圻舰驶抵古巴首都哈瓦那,受到当地华人的热烈欢迎。海圻舰抵古巴第三天,古巴总统接见了海圻舰管带程璧光和汤廷光。谈及华侨,古巴总统保证“古巴军民决不会歧视华侨”。

在海圻舰停泊古巴的几天里,清政府向墨西哥发出最后通牒,要求给个满意的说法,美国表态支持。墨西哥政府这边,看到大清“大军压境”,基本接受了惩凶、抚恤和赔偿,双方开始谈判赔偿数额,国内电令“海圻”号,不必再访问墨西哥了。“海圻”号于是取消了进军墨西哥计划。

虽然,海圻舰仅起到间接威慑的作用,但还是有很多人将清政府的这次外交行动视为“中国历史上第一次军舰护侨”。只不过20天后,中华民国成立,“海圻”号易帜回国,墨西哥的一些承诺不了了之。

十月革命一声炮响,在给中国带来马克思主义之前,先带来了一个严峻的现实挑战:滞留在俄国境内的华侨,面对俄国内战,其生命和财产安全都遭到空前威胁。

此时,滞留在俄国境内的华侨,足有百万之众。他们之中,除了传统的商人、手工艺人之外,还有数十万被派遣到第一次世界大战前线的华工。俄国陷入内乱之后,在远东伊尔库茨克、海参崴等地的大量华侨,处境悲惨。当时,无论“红”“白”,只要是扛着枪的“老毛子”,都把华侨当做予取予夺的金库。很多华侨日均粮食仅四两,已到挨饿的境地。海参崴中华总商会给中国总领事馆发出急函,请求立即派军舰来海参崴保护华侨。

外交部收到海参崴总领馆报告的第二天,立即与海军部展开了磋商。对于派遣军舰护侨,海军部毫无异议,但是,“现时国内多事,军舰不敷分布”,只能通过外交途径为华侨尽力提供救助。

海军部的婉拒,并非推托搪塞,此时国内的确是多事之秋。1917年7月,孙中山在广东联合西南军阀等,发动第一次“护法战争”。海军总长程璧光率领北洋第一舰队,投奔了南方阵营,这导致北洋政府手上能动用的海军力量大为削弱。

1918年1月8日,海参崴总领事陆是元再次致电外交部,要求中央果断调集军舰护侨,“以慰华侨之恐慌”,“以壮华侨之胆”,并“派得力陆军驻扎东宁、虎林、图们江、绥芬河四处”,确保撤侨通道的畅通。

1月19日,北洋政府国务会议决定,由陆军部会同奉天、吉林两省,抽调陆军进驻图们江,保边护侨。但是,这种隔靴搔痒的办法很快无法应付俄国越来越恶化的局势。2月,布尔什维克在海参崴暴动,推翻了当地旧政权,却未能控制局面,海参崴社会秩序彻底崩溃。

在华侨处境告急的情况下,又加之南方“护法”阵营产生了内讧,北洋政府终于在3月13日决定派遣一艘军舰前赴海参崴护侨。3月20日,“海容”号巡洋舰启航。4月16日,在华侨的欢呼声中,“海容”号进入了海参崴港口。 此时,已有另一艘悬挂中国五色国旗的商船“飞鲸”号先期到达海参崴港口。“飞鲸”号属于国有企业“轮船招商局”,此次奉派前往海参崴撤离华侨。这也是中国政府第一次动用民用交通工具从海外撤侨。

“海容”号巡洋舰抵达后,“飞鲸”号的撤侨工作得到了巨大的支持,排除了此前俄方的多次阻挠。海容舰抵达后的第三天,“飞鲸”号就满载1165名华侨,起锚返航烟台港。

此后,在中国驻俄部队的壮威下,在俄国内战最为激烈的伊尔库茨克一线,中国外交官不畏艰险,从莫斯科和哈尔滨调运火车,全程护送,仅1918到1919年就抢运出三万名被困华侨。

后来,随着协约国军队陆续撤离,北洋政府也宣布从俄国境内撤兵。中国历史上首次武装护侨与撤侨告一段落。

在1949年国民党政权在大陆崩溃之前,中国在外国已设立了85个领馆,但是忙于战争的当局无心顾及国外侨民的权益,在这期间中国没有大规模的撤侨行动,反而战乱纷起的中国是很多国家撤出侨民的对象国。

新中国成立之后,改革开放之前,中国数次大规模撤侨都发生在东南亚。

新中国刚刚成立的时候,泰国就发生了排华运动,致使大批华人撤离旅居国。据《人民日报》1950年9月20日的报道,“泰国銮披汶反动政府,对华侨实施蛮横无理的压迫和限制。被无理驱逐出境的侨胞51人已于9月3日乘轮自曼谷抵达汕头。”在当时仍由英国统治的马来西亚,很多华人受当局反共政策影响,遭到不公待遇,甚至受到迫害,以至于大批华侨被迫回国。由于当时我国和英国没有建交,因此只能为归国的华侨做接待工作。

印尼自独立后,开始着手解决双重国籍的问题,这也被认为主要是针对当地华侨所出台的政策。当时中国政府的国籍认定采用“血统主义”原则,而印尼在殖民地时期大多采用“出生地主义”原则,因而印尼华侨及其子女普遍存在双重国籍现象。

1951年,印尼政府规定,华侨本人如未表示不加入该国国籍者,即被视为印尼公民并加以登记入册,这意味着让华侨“二选一”。据印尼外侨事务局的统计,1954年印尼有华侨300万,自实施上述国籍法以来,因“被动制”入印尼籍者约占总数的30%,即90万人,而拒绝入印尼籍者占70%,即210万人保留中国籍。

1959年5月,印尼颁布法令,规定年底前取缔县以下外侨小商贩。同年12月,印尼政府发布“接管外侨零售商资产”的条例。随后,印尼掀起排华浪潮,以武力逼迁华侨、削减华校、迫害侨领、解雇华工等手段排挤华侨。

1959年12月9日,副总理兼外长陈毅宣布,对于无法谋生或不愿继续留在印尼的华侨,中国政府准备根据自愿原则,分期分批接回中国。

1960年1月20日,中国先后租用十多艘客轮到印尼各港口接运难侨回国,拉开了大撤侨的序幕。到1961年底,总计约撤回10万华侨。但由于撤侨花销太大(截至1960年秋,中国用于接侨的费用累计超过四千万美元),中国驻印尼使领馆从1960年8月左右开始贯彻“少撤多留”的方针,大幅缩小撤侨的范围,多劝导印尼华侨选择印尼国籍。

1965年,印尼再次爆发严重的排华运动,使很多华侨、华人倾家荡产,流离失所,陷于生存绝境。在屡次抗议无效后,中国选择在1967年10月与印尼断交。据1965年外交部亚洲司主管印尼事务的刘一斌的记述,中国“考虑到当时的实际情况和条件,还是采取了多宣传少接回的做法”,这一期间中国共撤侨4000余人。

除了从印尼撤侨外,在改革开放前比较大规模的包括1962年印度撤侨和1978年越南撤侨。不过总的来说,由于种种原因,改革开放前中国领事对侨民开展的保护不够广泛,撤侨效率低下,与国际惯例也差异较大。1953年,中侨委明确向海外侨胞声明,“国外华侨要保护自己的正当权益,主要必须依靠华侨自身的团结。”到文革时,“侨”更是与地、富、反、坏、右一样成为专政对象,“海外关系”被视作反动的社会关系,更谈不上对海外华侨的保护了。当然,在这期间本身也少有新移民移居海外。

1960年印尼大撤侨

改革开放后,中国侨务工作重回正轨。中国政府保护海外公民权益的政策也在不断调整。1979年7月3日,中国加入了《维也纳领事关系公约》。这表明中国将遵照国际上普遍承认的领事关系准则来建立和处理同外国的领事关系,使得领事保护有法可依。

1983年,中国外交部制订了第一部《中华人民共和国领事条例(试行)》,作为指示性文件发给各驻外使、领馆贯彻执行。该条例与50年代《关于领事工作任务的初步规定》相比较,领事条例中领事保护的对象重点从华侨扩大到海外中国公民,领事职责也有明显增加。

进入21世纪,“走出去”战略被上升为国家战略的高度,大批企业和工人开始走出去。而普通中国公民出境求学、务工、经商、投资、旅游的人数也日渐增多,2014年中国内地公民出境旅游达到了1.09亿人次,居世界第一。

2011年的利比亚大撤侨

中国的海外利益越来越大,中国政府对身处海外侨民的保护也越来越重视,体现在极端情况下的撤侨,则是撤侨的对象国的范围更加广泛,从以前的东南亚到中东、北非、中南美等更遥远的地方,这也意味着撤侨的程序要复杂艰难得多,这对外交水平的要求也越来越高。在领事保护愈加成熟的情况下,历次撤侨的速度越来越快,效率越来越高,运输工具也变得更先进——从过去的轮船为主,到以包机、专机为主,2011年的利比亚大撤侨中,中国首次让军队参与了撤侨,而此次也门撤侨则是中国第一次派遣海军直接泊靠外国港口组织撤侨。

1990年8月2日,海湾战争的炮声打响,随着战争的升级,8月26日,电波将外交部的指令传到安曼:中国决定全部撤离滞留科威特的近5000名劳务人员,驻约旦使馆必须全力以赴,做好撤侨准备。

当时除了数千人员的食宿,最大挑战来自空中。虽然中国民航已决定派出专机接回相关人员,但中约两国当时没有任何航空协定,专机即使到来,按规定也不能降落。经过大使馆紧急交涉,约旦破例同意开放领空和机场。在此后两个多月间,中国民航共派出专机36架次,将中国驻伊、科的7800多人全部安全撤离。

根据时任外交部西亚北非司副司长的华黎明回忆,第一批2000多人用时十天左右,前后方人员24小时不能睡觉。当时使馆组织了大量的大巴车,从科威特出发一路经过伊拉克,然后从伊拉克又进入约旦境内。过程中无一人死伤。

为了应对这次危机,外交部西亚北非司设立了危机小组,这是改革开放以来第一个撤离海外人员的专门机构。而在20多年后的今天已由国务院成立应急指挥部,副总理直接担任总指挥。

同在1990年,包括12名中国人在内的800多名外国侨民,乘坐美国军舰撤离战乱中的利比里亚首都蒙罗维亚。

另一次具有标志意义的撤离行动,是2006年4月中国政府在所罗门群岛爆发骚乱后所采取的行动,包括协助撤离非中国国籍的华人。所罗门群岛首都霍尼亚拉当时发生骚乱,波及当地华人的人身、财产安全。当时除了通过中国驻巴布亚新几内亚使馆向所罗门警察总监交涉,要求保护华人,外交部更要求驻澳大利亚及新西兰使馆与当地政府联络,让这两个派有军警进入所罗门的国家协助中国公民。

这已是中国政府第二次从所罗门撤离人员。6年前,当地发生骚乱,中国政府就曾派包机接回100多人。此时,中国政府与所罗门并未建交,后经多方努力,中方包机将侨胞分四批从所罗门群岛撤至巴布亚新几内亚,再由国内起飞的政府包机专程将310人撤回。

2006年,中国一共实施了四次比较大的海外人员撤离。除所罗门外,还从出现武装冲突的黎巴嫩,发生骚乱的东帝汶、汤加分别撤出170、243、193名华人。

从东帝汶撤离是中国第一次派包机直飞事发国家撤离人员。此前,海外华人一般都要从陆路离开事发国家,从第三国中转乘机。就在从东帝汶撤离人员的包机飞抵厦门的5月29日,外交部领事司领事保护处正式成立。2007年8月,外交部在领事保护处的基础上,正式成立领事保护中心。

这一年,也因诸多撤离海外人员事件以及领事保护处的正式成立,而被称为中国“领事保护元年”。最迟到这时,一套相对成熟的海外撤离人员应急体系已经建立了起来。

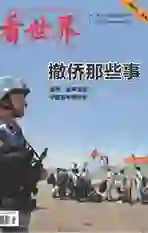

中国开始造成世界范围内轰动效应的撤侨是2011年利比亚撤侨行动。由于当时情势恶劣,威胁到了重要交通枢纽,中国第一次动用了军事力量——出动了4架空军伊尔-76飞机和1艘海军导弹护卫舰(“徐州”号护卫舰)。中国在12天里用包括12架次军机在内的共138架次包机,包括1艘海军护卫舰在内的17艘次轮船舰艇,100多班次客车,撤出35860位中国公民并护送他们安全回家,这还是中国第一次为撤离公民租用外国包机和外籍邮轮。

此次撤侨是改革开放后最大规模的撤侨,当时由于在利比亚的中国人并非聚在一起,而是分散在不同的城市和地区,这对于集体撤离行动而言是一个很大的挑战,在撤离时,中国政府在优先照顾老人和小孩的情况下,最后都妥善安排大家回国,效率之高受到世界媒体的关注。同时,外交部还帮助来自意大利、希腊、孟加拉、尼泊尔等12国的2100多位外籍人员撤出动荡的利比亚。

这次军队参与撤侨也宣示了中国保卫海外利益——包括侨民的生命财产安全的决心。此次撤侨完成后不久,同年3月发布的《2010年中国的国防白皮书》中指出:“中国武装力量适应时代发展和安全形势变化,积极应对多种安全威胁,为维护国家安全和发展利益提供力量支撑。”虽然用词仍然不够明确,但这仍是首次指出中国军队将承担除国防之外更多使命的官方文件。

另外,由于从2008年年底开始的中国海军亚丁湾护航行动已经实现常态化,因而我国可以迅速执行这一人道主义救援任务。这也是今年也门撤侨能迅速出动的原因之一。

也门撤侨的规模虽然远小于利比亚撤侨,但人们可以看出中国撤侨在反应迅速中更加从容,在媒体没有形成巨大舆论场之前,已经抢占了宣传的制高点。在3月26日沙特组织多国联军对也门展开了空袭的第二天,中国外交部就对此表态关注。几乎与此表态同时,中国船东网发布“中国海军暂时停止亚丁湾护航任务的通知”。但没有解释护航任务暂停的原因,也没有说明恢复任务的具体时间。此时中国媒体才开始为撤侨形成舆论场。接着28日外长王毅在博鳌对媒体透露,中国将从也门撤离约600名侨民。

从3月29日到4月6日,海军临沂舰、潍坊舰、微山湖舰等军舰抵达战火纷飞的也门,分4批护卫共计613多名中国公民安全撤离。也门撤侨是新中国第一次派遣海军直接泊靠外国港口组织撤侨,也是中国军队首次在国际危机期间实施撤离外国公民的国际人道主义救援行动——解放军协助15个国家共计279名外国公民撤离也门。

时至今日,距离乾隆听闻“红溪惨案”后“无情”的一句“天朝弃民,不惜背祖宗庐墓,出洋谋利,朝廷概不闻问”不过两百多年,撤侨实质其实也就是护侨问题。而护侨之兴衰,恰恰验证了《左传》中的箴言:“国之兴也,视民如伤,是其福也;其亡也,以民为土芥,是其祸也。”

2006年所罗门群岛撤侨