品管圈活动在降低PICC置管术后导管感染率中的应用

2015-05-08张新蕾

张新蕾,宋 娟,李 媛

品管圈活动在降低PICC置管术后导管感染率中的应用

张新蕾,宋 娟,李 媛

目的 探讨品管圈(quality control circle, QCC)活动在降低经外周静脉置入中心静脉导管(peripherally inserted central catheter, PICC)置管术后导管感染中的应用效果。方法 成立品管圈小组,确定“降低PICC置管术后导管感染率”为活动主题,运用质量管理工具对影响PICC导管感染原因进行统计分析,制订相应的整改方案与措施,并将干预前后情况相比较。结果 开展品管圈活动后,PICC置管术后导管感染率(15.3%)较活动前(35.2%)明显降低,差异有统计学意义(χ2=9.375,P=0.002);品管圈活动后圈员解决问题能力、责任心、沟通协调能力、团队凝聚力4个方面评分均高于活动前,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论 品管圈活动降低了PICC置管术后导管感染率,有效防范了PICC置管术后导管感染风险,增强了导管维护能力,提升了专科护理质量。

品管圈;PICC;感染率;护理管理

PICC置管是指从外周静脉进行穿刺,并置入到中心导管的一种方法,由于其具有良好的安全性,在临床应用越来越广泛。置管术后导管感染一直是医护人员关注的问题,一旦发生会增加非计划性拔管的几率,导致患者不能得到及时治疗,以至于增加住院费用及重新置管。因此,降低PICC导管感染、加强导管维护成为护理工作重点关注的问题。品管圈是一种先进的管理方法,以全员参与的方式,持续不断地推行管理及改善工作环境,提高护理质量,从尊重人性的角度出发,通过轻松愉快的现场管理方式,使员工主动自发地参与管理,在工作中获得满足感与成就感。许多国家或地区都开展了品管圈活动,在生产效率工作质量等方面取得明显改善[1]。我院为了降低PICC置管术后导管感染率,确保PICC置管在重症医学科能得到正常良好实施,从2013-12起在笔者所在科室开展了品管圈活动,取得了较满意的效果,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象 选取2013-08-28至2013-12-27组圈前收治的70例PICC置管患者临床资料作为对照组,其中男42例,女28例,年龄16~80岁,平均(30.0±2.6)岁;选取2014-01-01至2014-05-20组圈后收治的98例PICC置管患者临床资料作为试验组,其中男60例,女38例,年龄15~78岁,平均(29.0±3.2)岁,两组患者一般资料经统计学分析差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 排除标准 (1)血液系统疾病患者;(2)术后24 h出现严重并发症合并切口感染者;(3)精神疾患或传染病者;(4)高度过敏体质者;(5)自身免疫力极度低下者。

1.3 方法 对照组患者采用常规方式置管及维护,主要包括操作前评估、操作中严格无菌技术、定期导管维护等。观察组患者在对照组常规的基础上引入QCC管理体系并成立“长青圈”,运用品管圈P(plan),D(do),C(check),A(action)循环管理方法,具体方法如下。

1.3.1 成立QCC小组并确立活动主题 通过自动报名和推荐相结合的方式选择1名医师、7名护士为圈员,其中副主任护师1名,主管护师2名,护师4名,主治医师1名;本科学历4名,大专3名;年龄25~36岁,平均(30.0±3.2)岁。由民主选举选定ICU护士长为圈长,负责小组活动的策划与组织;护理部主任为督导员,主要负责领导和协助团队活动开展并提出指导意见,每月活动1~2次,鼓励圈员根据平时工作经验,提出需要改进的问题,归纳总结后列出备选题目。根据圈能力、可行性、迫切性、院内政策等进行打分,确定主题为“降低PICC置管术后导管感染率”(最高分)。

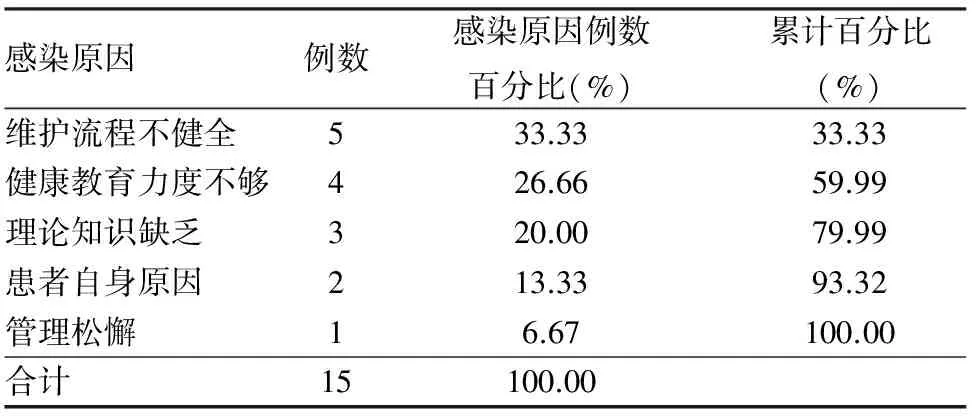

1.3.2 现状调查及原因分析 查阅资料和收集数据,统计两组患者置管术后导管感染率,并自行设计调查表,了解PICC置管术后导管感染的原因。共调查参与PICC操作的护士60名,PICC置管患者98例,未实施品管圈前PICC置管术后导管感染原因详见表1。

表1 未实施品管圈前PICC置管术后导管感染原因分析

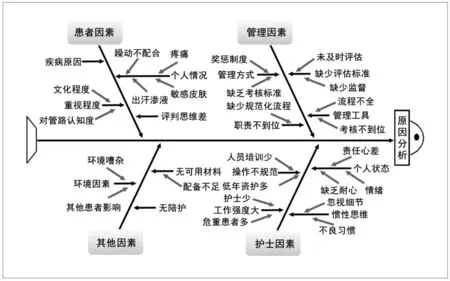

1.3.3 未实施品管圈前置管术后管路感染原因分析 为了减少PICC置管术后导管感染的发生,根据实际工作,圈员多次开会,分析造成置管术后导管感染的因素:(1)置管前后无菌操作与维护流程不健全;(2)健康教育不完善;(3)护士理论知识欠缺,缺少督导检查;这3项原因占到置管术后导管感染发生原因的79.99%,根据导管感染原因分析绘制出导致PICC置管术后导管感染的鱼骨图(图1)。

图1 PICC置管术后导管感染发生原因分析鱼骨图

1.3.4 两组PICC置管感染率目标值设定 参考表1计算得出,设定降低因维护流程不健全的目标值=5-(5×33.3%×80.0%)=3.68,设定降低因健康教育力度不够而发生缺失的目标值=4-(4×59.99%×80.0%)=2.08,设定降低因理论知识缺乏而发生缺失的目标值=3-(3×79.99%×80.0%)=1.08。

1.3.5 对策拟定 QCC全体成员召开会议,采用头脑风暴法对管理环节的护士、管理、患者、其他因素等4个方面进行原因分析,找出解决问题的主要对策。明确重点为PICC相关维护流程不健全、健康教育力度不够、护士知识缺乏3个目标。并采用PDCA循环,针对PICC相关维护流程不健全、无菌操作不规范,重新制定各种与PICC相关的操作流程,落实培训内容,对全科护士进行实地考核;针对护士理论知识欠缺护士长组织每周学习,责任组长负责督导;组织科室护士定期考核,高年资护士一对一带教低年资护士,年底组织技术操作比赛,成绩优秀给予奖励;针对患者自身原因应加强健康教育力度,制定标准化健康宣教流程。

1.3.6 对策实施 (1)建章立制,完善流程:根据临床护理操作规范,参照2011年《输液治疗护理实践指南与实施细则》[3]。制定并完善相关文件,包括院内PICC护理小组准入标准、理论与操作标准、导管维护标准流程,规范了PICC导管维护单书写,制定了出现感染情况后上报及处理流程,完善PICC护理会诊制度。(2)加强PICC相关知识的培训:包括PICC的相关理论知识、PICC的置管及维护、并发症的预防及处理,定期举办PICC相关知识讲座及培训。(3)强化管理,加强护理:组圈后建立以护士长、护理组长、PICC认证护士的三级质控小组[5]。组建PICC导管维护小组,设组长和副组长各1名,分别由具有丰富置管和维护经验的科护士长及护理组长担任,组员5名,均为护师以上职称、专业理论知识和技术水平较高、责任心强的科室技术骨干组成,其中3名圈员已取得北京市护理学会颁发的《PICC操作资格准入证书》。护士长每周一例会上采用反复强调加观看视频操作的方式组织统一学习;操作前要用紫外线消毒病室,待消毒剂干后再行穿刺,根据患者的血管情况选择型号适宜的导管,并在置管过程中注意动作轻柔,用肝素盐水完全浸泡PICC导管。对透明膜过敏患者使用通透性更高的贴膜,缩短更换贴膜的时间间隔。输液时应严格消毒肝素帽或正压接头,输液前后均用20 ml生理盐水脉冲式正压封管,更换输液环路24 h/次,更换敷料时采用顺到逆时针消毒法;护理组长定期抽查管路维护情况,置管后护士每8 h即每班评估穿此处皮肤及置管外露长度情况,在置管侧肘上4横指处测量上臂周径并登记在管路维护表上,如出现穿刺点出血、渗液或贴膜内进空气及时更换,夏季患者出汗多,根据实际情况适当增加贴膜更换次数,由原来1次/周改为2次/周[4]。(4)加强患者健康教育:与患者积极交流,加强其与家属对于PICC的理解。

1.3.7 拟定改善目标值目标值的计算公式 设定为降低因PICC相关维护流程不健全、护士知识缺乏而发生患者PICC导管感染,计算公式设定为:目标值=现况值-改善值=现况值×改善重点×圈员能力,其中改善重点是现状把握中的需要改善的项目的累计百分比。圈员能力由全体圈员共同设定[2]。

1.3.8 评价方法 针对圈员能力的提升制定匿名随机评估标准,本次品管圈活动无形成果评价指标是衡量圈员解决问题能力、责任心、沟通协调能力、团队凝聚力(包括特性要因图、柏拉图、直方图、控制图、散布图、头脑风暴法、雷达图等管理学方法)4个方面的态度和能力,通过匿名随机指定评估的方法,分别由各圈员填写,每人每项1~5分,满分40分。

2 结 果

2.1 两组患者活动前后PICC置管术后管路感染率 对比活动前PICC置管术后导管感染为35.2%(25/70),而活动后PICC置管术后导管感染率为15.3%(15/98),两组感染率对比差异有统计学意义(χ2=9.375,P=0.002)。

2.2 开展品管圈活动前后PICC导管感染率各目标比较 活动前由于PICC相关维护流程不健全引起的感染为38例(54.2%),活动后为18例(18.4%),差异有统计学意义(χ2=24.48,P<0.01);活动前由于护士理论知识欠缺引起的感染为36例(51.4%),活动后为15例(15.3%),差异有统计学意义(χ2=25.20,P<0.01);活动前由于健康教育力度不够引起的感染为28例(40.0%),活动后为14例(14.3%),差异有统计学意义(χ2=14.40,P<0.001)。

2.3 圈员能力提升情况 在此次活动中,圈员积极踊跃参与,自我启发,相互启发。在进行头脑风暴时集思广益,无论是何职位、学历,都能主动阐述自己的观点,为此次活动的成功奠定了良好的基础。通过此次“长青圈”活动,圈员普遍认为自己解决问题能力、责任心、沟通协调能力、团队凝聚力4个方面都得到了提升,评分均高于活动前,差异有统计学意义,(P>0.01),见表2。此次活动增强了护士自信力、使命感、责任感和凝聚力。圈员在自身各方面能力提高的同时,圈能力也得到提高[6]。

表2 品管圈活动前后8名圈员评分比较 (分,±s)

3 讨 论

PICC置管术后预防导管感染是减少非计划拔管的关键措施,而导管感染是临床最严重的并发症之一,我科开展品管圈活动后充分发挥每位圈员的创造性想法,坚持“以患者为中心”的服务管理理念,学习用品管圈分析原因,解决问题的方法,降低了PICC置管术后导管感染率,提高了PICC置管及维护质量,进一步完善了PICC置管及维护质量管理体系。开展QCC活动后每个班次都必须对PICC导管穿刺点周围皮肤进行评估,并登记在册,做到早发现、早处理,加强了对PICC带管患者的监管与维护,保证导管在有效期内很好地使用,使患者在PICC留置期间能有效预防、及时发现、正确处理问题。培训PICC小组成员,使其参加省级以上学习,全面掌握PICC置管维护的新技术、新进展,以讲课、专题讨论及操作示范等形式进行,培训后总结学习体会,向其他圈员传授导管维护技巧(图2),使从事PICC置管维护的护士达到相同的操作标准,使PICC护理规范化、标准化。对于意识模糊、躁动不安的患者,因自控能力差,肘部活动较多,穿此处贴膜易松脱,易造成穿刺点出血,以上原因均增加了导管感染机会,应与医师及时沟通,适当给予镇静约束治疗,使镇静评分处于最适,穿刺点出血时使用沙袋加压止血,纱布覆盖穿刺点并及时更换贴膜。清醒患者采用一对一的个体化健康宣教,直到患者理解为止,言语不利患者可使用写字板或打手势交流;患者转入普通病房要与病房护士交接清楚,详细填写PICC导管维护交接单,如发现异常情况及时沟通。肝素具有抗凝血与润滑作用,可减少置管对血管内膜的损伤,操作时勿将戴手套的手直接接触导管,以免消毒剂及手套的滑石粉颗粒进入血管,引起静脉炎。顺到逆时针消毒法,能够有效清除汗毛孔周围的细菌,保持导管周围皮肤的无菌环境,可减少细菌污染。通过完善相关制度为临床各项操作做到有章可循;通过采用一对一的个体化健康宣教加强健康教育;通过加强培训,让全科护士对PICC知识有较深的了解,让护士认识到管路维护的重要性,提高了护士对导管穿刺存在重置管、轻维护的思想。

图2 圈员培训后进行PICC置管操作示范

通过效果确认和评价,表明QCC活动效果显著,实施标准化管理,提高了工作效率,增强了团队意识。通过本次品管圈活动,全体圈员从实际出发,发挥个人聪明才智,认真查阅相关专业资料,积极发言,各抒己见;通过自己的努力取得了满意的结果,护士工作由被动变为主动,激发了护士参与管理的意识与工作的积极性,提高了患者满意度,达到了医护与患者双赢的目的;通过此次活动提高了护士的专业技能、提高了相互间的沟通协作能力、提高了工作效率、提高了整体素质,更好地提升了管理的品质。

[1] 李晓真,皮红英,王玉玲.品管圈活动在门诊输液室护理管理中的应用[J].护理管理杂志,2013,13(7):521-522.

[2] 卢美珠,杜海红,庞树英,等.运用品管圈降低患者PICC留置期间导管感染发生率[J].吉林医学,2014,35(27):6117-6118.

[3] 刘岳新,张婷婷,刘美玲,等.品管圈活动在提高肿瘤出院患儿PICC维护合格率中的应用[J].现代临床护理,2013.12(9):72-74.

[4] 刘 波,于谨英.品管圈活动降低白血病化疗后骨髓抑制期PICC感染[J].护理学杂志, 2013,28(15):72-73.

[5] 谢佩珠,温春良,李燕如,等.实施PICC置管维护规范化管理的效果评价[J].现代医院,2012,12(9):78-80.

[6] 李瑞艳,樊晶晶,王 倩.品管圈在医院高危药品管理中的应用[J].中华灾害救援医学,2014,2(11):622-624.

(2014-12-12收稿 2015-02-01修回)

(责任编辑 潘奕婷)

Application of quality control circle activities on reducing catheter infection rate after peripherally inserted central catheter replacement

ZHANGXinlei,SONGJuan,andLIYuan.

IntensiveCareUnit,BeijingRedCrossEmergencyRescueCenter,Beijing100192,ChinaCorrespondingauthor:SONGJuan,E-mail:2672131821@qq.com

Objective To investigate quality control circle(QCC) activities in reducing application effect of PICC catheter tube in postoperative infection.Methods Group of QCC was set up, and the“reduction of PICC intubation catheter infection rate”was determined as the theme, quality management tools was applied to statistically analyzed infection causes of PICC,improvement scheme and measures were formulated, and the situation before and after intervention were compared. Results The level of postoperative catheter infection rate of PICC reduced from 35.2% to 15.3% after QCC activity, and the difference was statistically significant (χ2=9.375,P=0.002); After QCC activity, problem solving ability, responsibility, communication and coordination ability, team cohesion, scores of four aspects above were higher than before, and the differences were all statistically significant (P<0.05). Conclusions QCC activity reduced postoperative catheter infection rate of PICC replacement, effectively prevented risks of PICC postoperative catheter infection, enhanced catheter maintenance ability, and improved nursing quality.

quality control circle;PICC; infection rate; nursing quality

10.13919/j.issn.2095-6274.2015.02.007

张新蕾,本科学历,主管护师, E-mail:18911310155@163.com

100092,北京市红十字会急诊抢救中心重症医学科

宋 娟,E-mail:2672131821@qq.com

R472