从敦煌五代牒状写本看五代书法的过渡特色

2015-04-29王明

王明

内容摘要:大量敦煌五代牒状写本的发现为重新定位五代书法的桥梁作用提供了丰富的实物资料。从中可以看到五代对唐代书法的取舍与传承,尤其明显的是“颜柳”两大家书法在五代的接受与影响。五代书法有其自身的美学追求,萧散高远成为乱世之最高审美理想,这一美学理想在敦煌五代牒状写本中得到了更多的证实。而敦煌五代牒状写本多种多样的章法形制对宋代尺牍书风的形成产生了深远的影响。从唐代的外向书风到宋代的内向经营,五代书法承前启后的桥梁作用是不可忽视的。

关键词:五代;敦煌;牒状写本;书法;过渡特色

中图分类号:G256.1;J292.11 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)03-0039-08

Transitional Characteristics of the Five Dynasties Calligraphy Indicated by Dunhuang Official Documents

WANG Ming

(School of Humanities and Social Science, Xian Jiaotong University, Xi'an, Shaanxi 710049)

Abstract: Many official documents of the Five Dynasties found in large number at Dunhuang have provided rich physical evidence for re-identifying the role of Five Dynasties calligraphy as a communicative bridge. From these abundant materials we can see how Tang dynasty calligraphy was developed and inherited, the calligraphical styles created by two great Tang dynasty calligraphers, Yan Zhenqing and Liu Gongyuan, being particularly influential during the Five Dynasties. Amidst the chaos of the Five Dynasties, the highest aesthetic pursuit in calligraphy was to be natural and unrestrained, as can be seen from Dunhuang official documents of the Five Dynasties. The diversified writing styles and compositions in turn exerted far-reaching influence on the emergence of the calligraphy of letters in the Song dynasty. It should not be neglected that the Five Dynasties calligraphy acted as a bridge between the extroverted style of the Tang dynasty and the introverted style of the Song dynasty.

Keywords: Five Dynasties; Dunhuang; official documents; calligraphy; transitional characteristics

敦煌藏经洞遗书的发现,不仅使敦煌学成为国际显学,而且数以万计的经卷写本跨越7个世纪,形成了瀚如烟海的敦煌书法库,为中国书法的研究提供了丰富翔实的实物资料。就五代书法来说,敦煌文书的出土更具意义。因为在此之前,五代书法的遗迹非常少,对五代书法的研究缺乏实物资料。大量敦煌五代时期写本的发现为反思与重新定位五代书法的历史地位及作用提供了素材。相比于已经相对成熟的敦煌学研究,对如此丰富的经卷写本书法的研究却还是十分薄弱的。通过对敦煌写本的梳理,笔者发现五代时期的牒状文书书法极具特色,但是却没有相关的研究。基于此,本文将视角锁定在五代敦煌牒状写本上,通过研究分析敦煌五代写本及其书法艺术特色,试图管窥五代书法承唐启宋的历史作用。

本文所指的牒状写本主要是反映当时社会政治和经济生活中的各种文书,其中包括属于官方的诏、敕、律、令、告身、公验、表、笺、状、判辞、田薄、财会账历、百姓呈送的牒状等;属于民间或私人的文书契约、遗书、分户书、什物抄、账历、放良书、放妻书、悼文、邈真赞、碑志、社邑文书,等等。笔者根据薄小莹《敦煌遗书汉文纪年卷编年》[1]统计,五代时期有明确纪年的汉文写本401卷/本,敦煌遗书中的牒状写本也多集中在唐末五代这一时期。这些牒状写本以其率真浪漫的笔调、多种多样而又丰富多彩的章法形式,成为唐宋之际书法转折期的一大亮点。

一 敦煌五代牒状写本概况

有唐一代,国盛礼繁,对于制诰表章的重视不言而喻,对后世影响极为深远。《唐六典》三师三公尚书都省卷第一:“凡上之所以迨下,其制有六,曰:制、敕、册、令、教、符(天子曰制,曰敕,曰册。皇太子曰令。亲王、公主曰教。尚书省下于州,州下县,县下乡,皆曰符也)。凡下之所以达上,其制亦有六,曰表、状、笺、启、辞、牒(表上于天子。其近臣亦为状。笺、启上皇太子,然于其长亦为之。非公文所施,有品已上公文,皆曰牒。庶人言曰辞也)。”[2]对使用对象进行了严格的区分。作者多为中书舍人和中朝名士,其制作多为官方体制。五代时期,表状笺启等文本数量较唐更多。敦煌的表状笺启书仪几乎全部是晚唐五代时期的作品。这些表状笺启序多是出自藩镇幕僚和掌书记之手。如题记为“乡贡进士郁知言撰”的P.3723写卷《记室备要》作者自序称:“知言谬学雕虫,曾亲射鹄,知难而退,适意所从。时以咸通七年偶游于鲁,遇护军常侍太原王公。好习儒墨,常以文字饰于缄章,染翰抽毫,皆成四六;至于球酒娱乐之际,虽有掌笔之吏,亦未尝委焉。”[3]说明作者是科举不成的乡贡进士,入为幕僚。五代时期像郁知言这样科举不成而入幕藩镇的“载笔之士”不在少数。《旧五代史》卷60《李袭吉传》称:“自广明大乱之后,诸侯割据方面,竞延名士,以掌书檄。是时梁有敬翔,燕有马郁,华州有李巨川,荆南有郑准,凤翔有王超,钱塘有罗隐,魏博有李山甫,皆有文称,与袭吉齐名于时。”[4]藩镇对此类文士的极度渴求与文士入仕的困境相契合,大量文士效力藩镇,是表状笺启文类传播风行、书仪大量形成的条件。因这些文士文化水平及书法水平较高,而又没有像唐代那样严格的政治约束,所以这时的牒状文本书法风格多样而各具才情。而这样的写本也是现存敦煌五代牒状写本的主体。纯粹民间契约文书等数量较少,这种情况大概是因为当时入藏敦煌石窟时需要挑选的原因,官方写本书法及所用纸张都比较好,在纸尚缺乏的年代,收官方写本既可以学习书法,同时还可以利用写本空白处或者背面抄写经文。所以现存五代时期的敦煌牒状写本中有大量归义军时期的作品。如P.3633《后梁乾化元年(911)沙州万人上回鹘可汗书》,P.3239《后梁乾化四年(914)归义军曹仁贵赐邓弘嗣牒》,P.2814《后唐天成三年(928)悬泉镇遏使安进通状》,P.3805《曹议金赐宋员进牒》,P.2638《沙州儭司福集等状》,P.4046《后晋天福七年(942)曹元深舍施回向疏》,S.2687《大汉天福十三年丁未岁(947)十一月十九日归义军节度使曹元忠寻阳郡夫人翟氏施巾题记》,S.8516A、S.8516C《广顺三年(954)十二月十九日归义军节度使曹元忠榜》,S.8516B《广顺二年(952)某月五日归义军节度使曹元忠帖》,S.518《天福拾肆年(949)八月廿十二日归义军节度使曹□建窟檐记》,等等。这些作品不仅反映着当时敦煌地区的政治、社会生活,而且这些作品是对中原地区的参照、临摹,因而也能反映出中原书法主流风格,从这些作品中能明显地看出五代时期书法的基本审美趋向。属于民间或者私人的具有代表性的作品,如S.5700《清泰三年放家童青衣女某甲从良书、养男契》,《广顺三年(953)十月廿二日莫高乡百姓龙祐定兄弟出典地契》,S.2710《吴儒贤抄王梵志诗一卷》等。这些写本更为自由浪漫,无拘无束,具有很强的生活性,真实地反映着五代民间书法的风貌。此外还有寺院的牒状,如S.2575《天复五年八月灵图寺徒众请大行充寺主状及都僧统判文》、《显德五年(958)二月洪范大师牒》等。特别值得一提的是这一时期中的童蒙教材抄本。这些抄本多为学士郎抄写,书法水平较高,如《开蒙要训》、《兔园策》等。好的抄本既教人识字,又兼具法帖临摹的作用。敦煌遗书中《开蒙要训》的抄本有31卷之多,其中有题记能确定其年代者6卷。其中五代时期的有5卷:分别为P.2578《天成四年(929)九月十八日敦煌郡学仕郎张□□书》,P.3054《维大唐天福叁年(938)岁次己亥九月五日张留郎书》,S.5463《显德伍年(958)十二月十五日大云寺学郎……》。由此可见在五代时期《开蒙要训》是十分流行的启蒙读物和书法字帖。从这几件抄本落款中的学生、学侍郎、学郎等称谓看出这几个抄写者皆为当时有一定学识之人,故抄本兼具识读、法帖之用。

二 敦煌五代牒状写本对

唐代书法的接受与传承

崇神尚法观念及中和美学思想几乎贯穿了整个唐代书法的发展过程。唐初因李世民对王羲之的高度推崇而确立的中和美法则,使文质彬彬、尽善尽美成为审美指向。虞世南、欧阳询等皆在书法实践上加以践行,孙过庭则在书法理论上对中和美进行了阐释,由此最终异化了对“法”的极端化追求。中唐以后狂草潮流的崛起,伴随着书法审美思潮的转换。从张怀瓘“逸少草有女郎才,无丈夫气,不足贵也”反王旗号的树立到韩愈“羲之俗书趁姿媚”的思想合流,将王羲之拉下神坛的同时也将占据书法思潮主流的“法”进行了彻底的涤荡。从书法崇道、教化功用的认识重新回到了对书法本体的认识中来,重新确立了书家的主体地位。安史之乱后,唐王朝一时危机四伏,盛唐的繁华气象已是明日黄花,整个社会弥漫着一种失落、绝望的情绪。在这种情况下,儒学作为唐代思想主潮的地位以及由儒学思想主导的书法观再也唤不起士人的信仰热情,在艺术领域对外部因素的讨论也渐趋冷漠,由内而外的入世思想转向由外而内的自我经营。士人的注意力也从教化功能转向了对书法本体的探究上。

背离以儒学道统主导的书法思想理论,除了对书法本体的关注外还有对“字外之致”追求。司空图的一生见证着唐代由盛转衰,其思想也反映着转换之际的顺时与矛盾。前半生遵循着儒家思想,认为:“道,制治之器;儒,守其道者也。”后半生目睹唐王朝的崩溃,其思想转向内在,强调韵味:“文之难,而诗之难尤难。古今之喻多矣,而愚以为辨于味,而后可以言诗也……噫!近而不浮,远而不尽,然后可以言韵外之致耳。”[5]他所提出的“韵外之致”实际上是一种崇尚冲淡、清远的风格。这种对诗歌的评论同样适用于当时的书法审美批评。故刘熙载评其《二十四诗品》说:“司空表圣之《二十四诗品》,其有益于书也,过于庾子慎之《书品》。盖庾《品》只为古人标次第,司空《品》足为一己陶胸次也。此惟深于书而不狃于书者知之。”[6]从教化之功到“陶一己之胸次”,正是唐代书法思潮主流的顺时转变。

虽然强调神采与法度的书学观,本质上与五代的纷乱现实格格不入,同时也不可能在创作实践中得到贯彻,但这并不足以说明五代书家就将书法的神采、法度以及所传承的文化意蕴完全抛弃。敦煌五代的牒状写本,对唐代书法的接受是显而易见的,如S.518《天福拾肆年(949)八月廿十二日归义军节度使曹□建窟檐记》(图1){1}。此记与杨凝式之《卢鸿草堂志图跋》极为相似,从用笔到章法全然反映出对颜真卿书法的接受与发展,在颜体行书的基础上进行了抒发,或许是无意为之,然而更加自由浪漫的书写却形成了另一种审美典型。

与此卷相似的还有S.8516B《广顺二年(952)某月五日归义军节度使曹元忠帖》(图2),以颜真卿为体势,兼有魏晋之法,尤其是“来”、“会”、“九”、“诸”等字极似献之。可见在五代时期以颜真卿为体,上追二王依然有其精神渴求,在乱世的浮躁中对书法追根溯源的追求依然存在。P.2638《沙州儭司福集》等状则笔画闲静,不失唐代楷法而又温润典雅,长篇巨制,娓娓道来,甚有南朝雅士之风。P.3239《后梁乾化四年(914)归义军曹仁贵赐邓弘嗣牒》厚重自然,虽法度不甚严谨,然线条厚重而不失飘逸,仍有明显的颜体楷书意味。颜真卿作为盛唐书法的代表书家,其影响力不言而喻。即便是在动荡的五代时期,文化的传承还是有其自身的潜在发展。也正是五代对颜真卿的接受,才使得颜体书风在北宋得到广泛的传播,而影响到宋代书法的发展。

除了大量传承颜真卿书法的作品之外,还有很多传承柳公权书法特色的牒状写本。如S.2241《公主君者上北宅夫人状》,用笔爽利,以方为主,线条瘦硬,横细竖粗,虽不如柳公权楷法严谨,然而正是这相对的散漫加之疏朗的章法成就了这一写本书法的生动气韵与活泼姿态,在法度之外别有一番意味。S.2973《开宝三年八月节度押衙知司书手马文斌呈诗牒》(图3),为我们提供了以下信息:1.五代时期仍有官方书手,可见官方对书法人才的需求;2.官方书手的作品代表了这一时期的主流书风以及审美风尚;3.从此牒的书法来看,书法主要取法柳公权,而章法比S.2241更加疏朗空灵,可见这一时期书家对唐代书法的取舍。

无论如何,唐代所崇尚的书法精神,依然在乱世的风烟中时隐时现。由于现实的制约,五代的书家们虽无力继承和发扬唐代的书法精神,但是他们通过书法实践,保留着对唐代书法精神的一些取舍与渴望。正是通过这种积极而又无可奈何的表达,最终被传递到了宋初的书坛。五代书家无法完成的对“法”与“意”的取舍与融合,被宋代的书家推向了中国书法的另一座高峰。

三 从敦煌五代牒状写本

看过渡期的美学理想

书法从唐代“法”的高扬到宋代意趣的滥觞,其间无疑是存在着过渡的,这一过渡就是五代时期对萧散高远美学理想的追求与实践。书法通过五代这一桥梁实现了华丽的蜕变。儒学在唐代虽然占据着支配地位,但儒道释三教合流促使唐代思想领域始终保持着多元并存的局面。如果说“法”与“神”体现出儒学在书法领域的尊严的话,那么“逸”的确立则是来自佛禅的文化支撑,它预示着一种审美反叛。唐末五代社会的动荡使士大夫们开始逃避现实,寻求精神寄托,为禅宗的风行创造了合适的社会气候。“不离世间觉”的禅宗契合了士大夫的心理,也为“逸格”在书法审美领域的确立奠定了思想基础。追求萧散高远的逸趣成为唐末五代书法发展的趋向,从历史主流来看,从杜牧、释光、释亚栖到杨凝式、李煜,这一美学追求在顺时发展中贯穿了唐末五代书法的发展。而从书法发展的暗流来看,大量或藩镇或民间的敦煌五代牒状写本同样反映着这一美学追求。

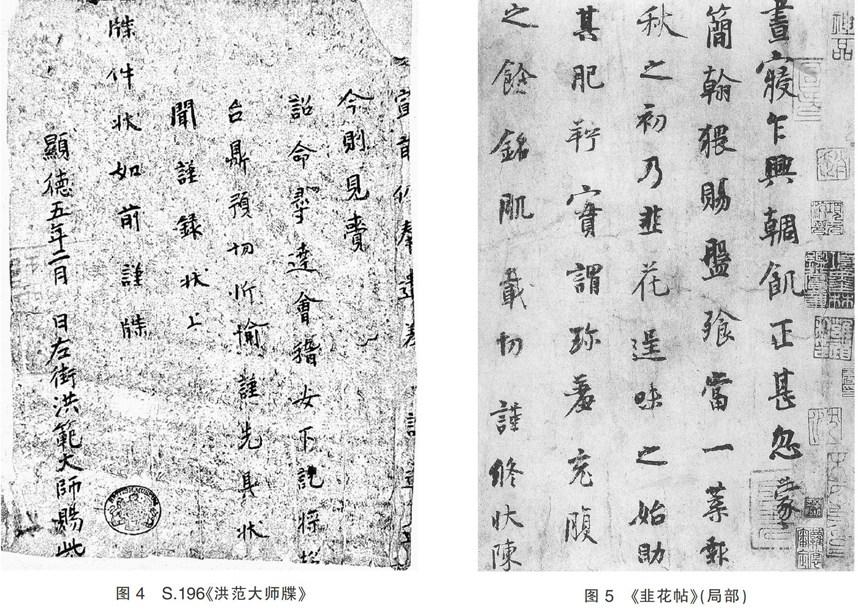

杜牧《张好好诗并序》行书墨迹,体势、用笔皆从欧阳询变化而来,与欧阳询《张翰帖》极为相近。但杜牧发展了欧体婉转之势,又结合了李北海、颜真卿书之体势,形成了字形偏长、偏旁紧结、体态宽博方正的特有姿态,含有天真拙朴之趣。整体章法萧散有致,一反盛唐雄强之气,表现出婉转雅逸之风,奠定了唐末五代书风的基调。敦煌五代牒状S.6417/20《清泰六年(939)三月金光明寺徒众上座神威等上都僧统状并判》中都僧统的判文写得厚重而不失灵动,用笔也更加圆转,萧散有致。从徒众的签名来看显然书法水平较低,而状文则写得相对工整,书法水平也较高,可见此状为众徒众请书手代写。特别值得注意的是S.196《显德五年(958)二月洪范大师牒》(图4),此牒将萧散冲淡的美学追求推向了极致,整个写本无一丝烟火之气。牒文落款“显德五年二月□日左街洪范大师赐紫”,“赐紫”为唐制,三品以上官公服紫色,有时官品不及而皇帝推恩特赐,准许服紫服或服绯,以示尊宠。僧人亦有时受紫袈裟。故此牒极有可能是由中原传入敦煌的写本,更为传奇的是900多年后的弘一法师书法竟与此如出一辙。

P.3633《后梁乾化元年(911)沙州万人上回鹘可汗书》,虽长篇巨作,然书写闲静,行距宽疏,萧散有致。因其是草稿,书写时更加放松,而字态多变,颇有趣味 ,其中“东”、“望”等字与东坡之书甚似。饶宗颐先生在《法藏敦煌书苑精华》中对此卷做了较为详细的介绍,关注点是在此卷的文献价值。

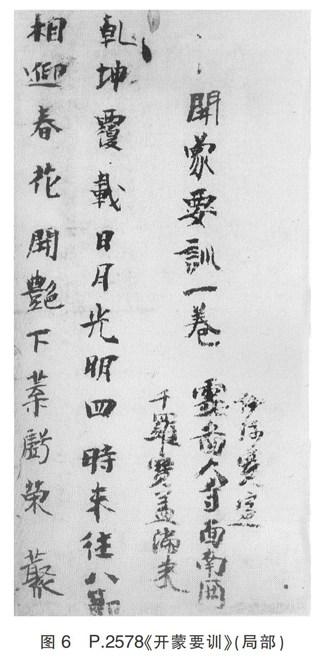

五代书法的代表人物杨凝式在“佯狂”中将萧散之致的逸趣书风推向五代的高峰。《韭花帖》(图5)萧散而内凝的意趣、《神仙起居法》迷蒙的情境和《夏热帖》蓬头乱服般的格调,在一种“虚”“无”的意境中,将杨凝式推向了五代书坛的塔顶。然而,“即使承认了天才的工作有显著的个性,也应不能超出那一时代的感情。不会有全然在那一时代风趣之外的超然独步”[7],此言在敦煌五代牒状写本中又得以证实。敦煌遗书数量众多的《开蒙要训》抄本中的P.2578(图6)及P.3311背所存《开蒙要训》开端9行,用笔顿注有力,结构紧凑、秀劲多姿,章法上疏朗有致,有大珠小珠落玉盘之感,与杨凝式《韭花帖》极为相似。敦煌写本的发现使《韭花帖》独特的章法构成不再是一个特例,这种章法形式也不是天成书家的偶然佳构。主流书家的作品与众多的牒状写本共同体现出的疏朗萧散的意境追求为五代萧散高远的美学理想提供了实物支持。

实践并推动五代书法审美理想的还有一个不可忽视的特殊群体——草书僧群体。“那是棒喝顿悟式的活动,利剑一斩,妄念俱绝,是直截了当的当下表现,这一种书法的最高境界就是禅境”[8]草书的非理性特征与禅宗的不讲义理,无求于经籍,即心是佛的理念相契合,成为释子印证禅理的手段之一。

将禅意引入艺术,成为盛唐后中国艺术思想史的一个大潮流。继张旭之后,怀素“以狂继颠”,首开僧人狂草书风,从而引发了大批僧人对草书的狂热追求。唐末五代产生了一大批善写草书的禅僧,如高闲、光、亚栖、贯休、彦修、梦龟、应之、曇域等等,大都效仿旭、素,追求狂放颠怪的狂草书风,产生了很大的影响。怀素、高闲等人的成功更是刺激了更为广泛的僧人纷纷效仿。唐末五代草书大兴及草书僧群体的出现不仅推动了草书的发展,同时深刻影响了中国书法审美趣味的转变,催化了书法由唐到宋的转变。

四 敦煌五代牒状写本对宋

代尺牍书风形成的影响

尺牍之名,肇始于简牍之形制。简牍是尺牍书法的萌芽形态,它反映了秦汉社会尺牍史书仕宦的社会风气。两汉之际,士大夫作为政治力量登上了政治舞台,他们以草通书,尺牍书法逐渐成为一种社会风尚,此风愈演愈烈,至两晋南朝达到高潮。唐代,追求磅礴大气的盛唐气象,书法多丰碑巨制,尺牍书风较前低靡,宋代书法沾溉帖学,士大夫又拣起了被唐人忽略的尺牍书法,并将之发展为文人士大夫情怀的最佳表现形式。由唐而宋书风的转变中,五代的过渡作用是显而易见的,敦煌五代牒状写本则是宋代尺牍书风形成的前奏。

敦煌五代牒状写本多属书仪,而书仪是官制文书向士庶文书转变后的产物,它联结着礼制与形制。赵和平将敦煌写本书仪分为三种类型,其中第三种为表状笺启类书仪{1},本文所指的牒状写本即是此类。这一类型书仪大量出现于晚唐五代时期,应该说是和晚唐五代藩镇跋扈的政治形势有关的。这动乱的时局所实用的书写却为宋代书法的发展做了前期准备。

尺牍书法形制总体上属于书仪的一部分,因作品书迹之中同样要体现文体、语言、称谓、平阙等方面的内容,但书迹所见较书仪内容更为全面具体,更能体现时代性和个性化的双重特点。与单纯的书仪文本不同,尺牍的书法形制最终通过书写形式表现出来,因而其书法也就具有了某种形制化特点,书法形制是尺牍书仪的延伸和补充。

尺牍书法所体现的形制,既有符合书仪的文本要求,也有体现其书写性和艺术性的形式化特点。它大体上包括三个层面:文本形制、书写形制、形式形制。三个方面反映着书写的内容、书写的动态以及书写的章法形式。其中书法的艺术魅力最终要通过视觉形式即章法表现出来,而尺牍之为书法,错综群妙,亦会归于“形”。敦煌五代牒状写本中自由多变的形制通过为宋代尺牍书风的形成与发展无疑产生了重要影响。下面以“宋四家”的尺牍书法为一点来窥探敦煌五代牒状写本对宋代所形成的影响。

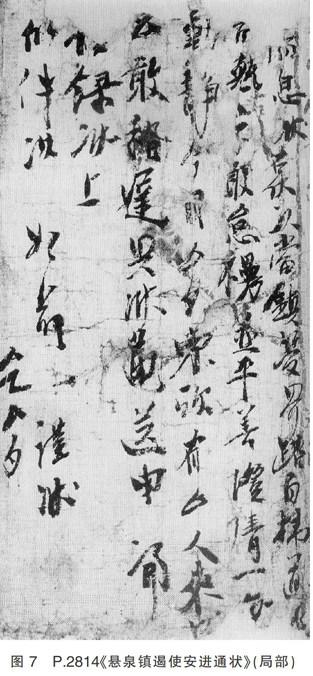

P.2814《后唐天成三年(928)悬泉镇遏使安进通状》(图7)是五代时期官府文牒的标准格式之一。其书风以唐人法度为根基,笔画平稳有序、线条规整严谨,楷中带有行书意味;结体偏长,斜势明显,字势外张。从章法形式到笔法结字都是这一时期的经典作品。这种萧散浪漫书风深刻影响了宋代尺牍书法的创作。且看蔡襄的《扈从帖》整体气象与此甚合,尤其是“上”、“谨”等字,姿态神似。

P.2155《曹元忠致回鹘可汗状》静穆而又浑厚雅致,无论是用笔、线条还是字势都与苏轼的《祭黄几道文卷》特别相似,可见苏轼之书并非“臆造”。苏轼的尺牍书法促进了尺牍向文学化、审美化和自主性的方向发展;他重在写“意”,所以作品呈现平淡自然、意境空灵的境界,被黄庭坚推为“本朝第一”。

S.2579/9《天成四年(929)三月六日都僧统海晏置道场条令榜》,虽然内容与笔法结字与米芾的《彦和国士帖》迥然不同,然而章法形式却十分相似。章法形式得以传承延续,各种各样的章法形式为文人士大夫展示才情提供了表现手段。

再来看S.1604/1《天复二年四月廿八日河西都僧统贤照下诸僧尼寺网管徒众帖》,此帖为唐末五代初时期的作品。此作整体疏朗有致,秩序井然,字体清瘦,有柳体遗风;结字中宫紧收,撇捺呈辐射状放开,从此帖直接看到了黄庭坚书法的结字特色。此作无论是结字还是章法都与黄庭坚的《致景道十七使君》尺牍契合,而黄庭坚的作品较之S.1604/1则更加细化,笔法更加精准,结体特点更加突出,将这一书法风格的特点突出得更为明显,从而形成了黄庭坚特有的书法风格。

敦煌五代牒状写本中类似“宋四家”的书法作品,反映出五代至宋初书法艺术的基本审美趋向, 从“宋四家”的代表作品可以明显地看出敦煌五代牒状写本的影响。然而敦煌五代牒状写本中的章法形式不仅仅只有这几种,大量的写本中还有很多各种各样的尺牍的章法形式,更加自由的章法体现的是更自由的书写,是意趣情感的抒发。这些写本有的是敦煌本地写本,也有从中原地区流传至敦煌的。五代时期大量的牒状写本的流传对宋代尺牍书风的形成必然会形成或隐或显的影响,至少,这些牒状写本的大量应用为宋代尺牍书风的滥觞做了铺垫。

五 结 语

敦煌五代牒状写本的出土为我们重新定位五代书法的桥梁作用提供了丰富的实物资料。从中可以看到五代对唐代书法的取舍与传承,尤其明显的是“颜柳”两大家书法在五代的接受与影响。虽然五代动荡的社会形势使五代书家无力发扬唐代雄强大气的书法风格,但是动荡的时局并未阻断艺术自身的发展。艺术自身的发展有其稳定性,政权的更迭、制度的递嬗并不会马上阻断艺术的发展。五代书法有其自身的美学追求,萧散高远成为乱世之最高理想,这一美学理想在敦煌五代牒状写本中得到了更多的证实。而敦煌五代牒状写本多种多样的章法形制对宋代尺牍书风的形成更是产生了深远的影响。从唐代的外向书风到宋代的内向经营,五代书法承前启后的桥梁作用是不可忽视的。

参考文献:

[1]薄小莹.敦煌遗书汉文纪年卷编年[M].长春:长春出版社,1990:117-152.

[2]李林甫,等.唐六典[M].陈仲夫,点校.北京:中华书局,1992:10-11.

[3]赵和平.敦煌表状笺启书仪辑校[M].南京:江苏古籍出版社,1997:76.

[4]薛居正,等.旧五代史[M].北京:中华书局,1976:801.

[5]司空图.司空表圣文集:卷第二[M].北京:北京图书馆出版社,2003:1.

[6]刘熙载.艺概[M]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:713.

[7]西川宁.王右军研究的草案[J].姚宇亮,译.诗书画,2012(6):172.

[8]熊秉明.中国书法理论体系[M].北京:人民美术出版社,2012:243.