古道西风别样薰

2015-04-29赵昆雨

赵昆雨

内容摘要:北魏都平城期间的乐舞文化,主体是以鲜卑为代表的北方各少数民族以及中亚一带的胡风乐舞。《旧唐书·音乐志》所载《真人代歌》“名目可解者六章”在《乐府诗集》中的对应辞篇,不是代歌原貌。公元5世纪中叶,来自龟兹、疏勒、西凉、安国、高丽、悦般等地域的各族乐舞流派与乐工流布平城,形成平城乐舞文化胡汉杂糅、多元荟萃的局面。北魏平城时代乐舞文化体系的构建过程,就是将聚集在平城地区庞杂的乐舞文化支系进行异源合流的整合过程,其最终结果是创造出戎华兼采、鲜卑当歌的《真人代歌》。

关键词:平城;鲜卑;代歌;乐舞

中图分类号:G256.1;K879.22 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)03-0030-09

Alien Cultures on Ancient Silk Road

—Foreign Music and Dance in Pingcheng as the Capital of the Northern Wei Dynasty

ZHAO Kunyu

(Archaeology Division, Research Academy of the Yungang Grottoes, Datong, Shanxi 037337)

Abstract: The music and dance culture in the time when the Northern Wei took Pingcheng as its capital are mainly the arts of the ethnic minorities represented by the Xianbei people who lived in north China and Central Asia. The six chapters with identified titles of Zhenren daige(Songs of the Ethnic Minorities of North China) recorded in the Old Tang History: Music have their counterparts in The Collection of Yuefu Poetry though they differ from the originals. In the middle of the 5th century, various schools of music and dance from Kucha, Shule, Western Liang, the An kingdom, Korea, and Gorgeo came to Pingcheng, forming a cultural diversity composed of both alien and indigenous Han Chinese elements. The construction process of this music and dance culture in the Pingcheng-based Northern Wei is a perfect example of the integration process occurring between various peoples that finally led to the creation of the Zhenren daige which included both alien and Han Chinese styles.

Keywords: Pingcheng; Xianbei; daige; music and dance(Translated by WANG Pingxian)

皇始二年(397),北魏灭后燕取邺城,尽占黄河以北地区,与东晋形成隔河对峙的局面。至此,五胡十六国无序的战车终于走出铁马金戈的错杂交响,停靠在拓跋鲜卑的驿站。天兴元年(398)秋七月,鲜卑人唱着牧歌走进了平城,依托汉平城县原有城垣,建宗庙,立社稷,经营北魏新都。平城的光彩自此一直辉耀到孝文帝太和十八年(494)前后,持续达97年之久。这就是通常意义上的北魏平城时代。

拓跋鲜卑创建北魏王朝后,兵燹未止,鏖战方殷,开拓四海,不断向平城移民,充实京师,“以五方之民各有其性,故修其教不改其俗”[1],使受徙代地的各族移民风俗如故,习性驰放。其时,居近塞下的胡汉商人、驰命走驿的外国商贾、手持经卷粉本的僧侣以及奉礼朝魏的各国使节等等,都满腔热忱地由丝路涌向平城,一时,京畿之地集聚人口逾百万。伴随战争致成的人口大迁徙以及佛教传播、外交朝贡等途径,来自龟兹、疏勒、西凉、安国、高丽、悦般等地域的各族乐舞流派与乐工纷纷流布平城,形成平城乐舞文化胡汉杂糅、多元荟萃的局面,带来了公元5世纪中叶北朝乐舞艺术的空前繁华。

一 鲜卑的歌:真人代歌、北歌、簸逻回歌

礼乐,是一个国家最基本的构架内容之一。拓跋珪定都平城当年的十一月冬,即急诏尚书吏部郎中邓渊,“典官制,立爵品,定律吕,协音乐”[1]33,建立北魏音乐体系。其时,京城尚处于“门不施屋,城又无堑”[2]的草创期,而礼乐制度建设却已如常铺展,足见北魏统治者对礼乐的重视。又诏“仪曹郎中董谧撰郊庙、社稷、朝觐、飨宴之仪……吏部尚书崔玄伯总而裁之”[1]33,设立乐府机构,任命乐官,采集歌谣。至正月上日,已焕然形成一部宏大的宫廷音乐华章。《魏书·乐志》载:

正月上日,飨群臣,宣布政教,备列宫悬正乐,兼奏燕、赵、秦、吴之音,五方殊俗之曲。四时飨会亦用焉。凡乐者乐其所自生,礼不忘其本,掖庭中歌真人代歌,上叙祖宗开基所由,下及君臣废兴之迹,凡一百五十章,昏晨歌之,时与丝竹合奏。郊庙宴飨亦用之。[1]2828

永嘉以下,礼乐崩毁,鲜卑人能够在建国初年就打造出一部内容丰富的国乐,亦礼亦俗,亦胡亦雅,说明当时已具有一定的音乐积淀。这里涉及到北魏前期音乐来源的问题:一是《真人代歌》的植入——具有浓郁鲜卑色彩的俗乐;再一是“赵燕秦吴之音,五方殊俗之曲”的吸纳。赵是石勒,燕是慕容,秦为符坚,吴歌属江南音系,来源多样。

鲜卑与东胡同源,其族源及族属纷繁而庞杂,不同时代、不同阶段都有不同的称号。就像草原上支系交错、同流异名的河川一样:有的归入主流后便被同化,失去原来的名字;有的由主流分出若干支系,又独自成流。战争与迁徙下的文化体系,其结果不是流失消亡,就是被兼并融合。拓跋诘汾长子秃发匹孤因未如愿继承王位,率部众脱离拓跋部出走河西,独木成林,号称秃发鲜卑,又名河西鲜卑,最终建立南凉政权。建立西秦政权的乞伏鲜卑,为陇右鲜卑最强大的一支,是与高车族融合后的鲜卑部落。南匈奴后裔宇文氏则是鲜卑化了的匈奴。拓跋鲜卑在南下大泽时还称北部鲜卑,进入匈奴故地与匈奴相融婚媾后,形成“鲜卑父匈奴母”的拓拔鲜卑。当拓跋鲜卑创建北魏王朝后,便将整个鲜卑族的历史作为自己部族的发迹史,《真人代歌》就是一部总括了十六国以来鲜卑各部胡乐以及姚苌羌歌、苻秦氐歌等曲牌乐调的鲜卑史歌。曾有学者将《真人代歌》误以为什翼犍代国时期的拓跋歌,实在是错解了“代”的定域。

“真人代歌”一词,最早见载于《魏书·乐志》:“掖庭中歌真人代歌,上叙祖宗开基所由,下及君臣废兴之迹,凡一百五十章。”[1]2828史籍中亦或简称为“代歌”、“真人歌”。《旧唐书·音乐志》另称“北歌”:“后魏乐府始有北歌,即魏史所谓‘真人代歌是也。代都时,命掖庭宫女晨夕歌之。”[3]

“真人”是什么?佛经中将罗汉或有修德的人称为“真人”。据《修行本起经·游观品》,太子出北城门遇沙门时,与仆从之间有如下对话。经云:“太子问曰:‘此为何人?其仆答曰:‘沙门也。‘何等为沙门?‘盖闻沙门之为道也,舍家妻子、捐弃爱欲、断绝六情、守戒无为……一心之道,谓之罗汉。罗汉者真人也。”[4]时代稍晚一些的佛经中还将佛陀称为“真人”。道家称存养本性或修真得道的人为“真人”。如《淮南子·本经训》:“莫死莫生,莫虚莫盈,是谓真人。”[5]另有一些史籍中也出现“真人”之谓。《魏书·天象志》载,皇始元年(396):“当有真人起于燕代之间,大兵锵锵,其锋不可当。”[1]2389此真人暗指道武帝。

《隋书》中没有看到《真人代歌》,但有“《国语真歌》十卷”一语,“真歌”概即真人代歌。“国语”指什么?据《隋书·经籍志》:“后魏初定中原,军容号令,皆以夷语。后染华俗,多不能通。故录其本言,相传教习,谓之国语。”[6]原来,“国语”就是用汉字标记鲜卑语音记录的方式。值得注意的是,《隋书》另有“簸逻回歌”之称:“天兴初,吏部郎邓彦海奏上庙乐,创制宫悬,而钟管不备。乐章既阙,杂以《簸逻回歌》。”[6]313这是史籍中有关“簸逻回”的最早记载。《通典》云:“按今大角,即后魏代《簸逻回》是也,其曲亦多可汗之词。”[7]《新唐书·礼乐志》记述更详:“北狄乐皆马上之声,自汉后以为鼓吹,亦军中乐,马上奏之,故隶鼓吹署。后魏乐府初有《北歌》,亦曰《真人歌》,都代时,命宫人朝夕歌之……金吾所掌有大角,即魏之‘簸逻回,工人谓之角手,以备鼓吹。” [8]讲得很明白,簸逻回是鲜卑语“大角”之意,实为军乐。“多可汗之词”,是因为它本系拓跋鲜卑歌。我以为,《魏书》中的《真人代歌》很可能在《隋书》中被记为《簸逻回歌》,因为同样记述“天兴初吏部郎邓彦海奏上庙乐”一事,《魏书·乐志》云“礼不忘其本,掖庭中歌真人代歌”;《隋书·音乐志》则云“乐章既阙,杂以簸逻回歌”。代歌为鲜卑歌,簸逻回歌为拓跋歌,总归都是鲜卑歌。北魏建国初,音乐不完备,拓跋鲜卑最熟悉的簸逻回歌被充入宫廷音乐,这是很自然的事情。自隋唐以后,“簸逻回歌”一词再不见于史载,经宋辽金一片空白后,元末之际蓦然复活——杨维桢创作的古乐府诗集《铁崖古乐府》中有“簸逻回曲”《阿荦来操》①。其辞云:“阿荦来,阿荦来,十有一拍拍莫催。壮士卷芦叶,夜吹簸罗回,胡霜凋折柳,边风吹落梅。龙城寒月覆如杯,阴山狐狸奉首哀。真人作,统九垓,一拍始,天地开,五拍六拍奎斗回。合歌金槽双椤桫,黄宫大弦声若雷。驾鹅颈,羖劷胎,鲜卑齐上万寿杯,大驾岁还龙虎台。阿荦极,阿荦愁,九九八十一春秋,黄雾迷涿丘。桃皮筚篥吹陇头,二十四弦如箜篌,东青雕,雄纠纠,白翎雀,雌嚘嚘,鲜卑老将涕交流。为君弄,兜勒兜,兜勒兜,将军怒发竖,龙跳虎掷走蚩尤。”杨维桢倡言复古,其门人吴复在《铁崖古乐府》序中称“铁崖先生为古杂诗凡五百余首,自谓乐府遗声”,所谓述古乐府旧事,补古乐府所缺。《阿荦来操》既称“簸逻回曲”,不知是为北魏故有,亦或杨维桢依古曲新创。

代歌没有流传下来,原因诸多,但孝文帝一纸“断诸北语”的诏令,足以让鲜卑歌声消音陨。就鲜卑文化本身而言,鲜卑语之被禁断、被抛弃终至消亡,实是鲜卑文化遗产的一大悲剧。更大的悲剧是,孝文对元禧说的是“今欲断诸北语,一从正音”[1]536,“诸北语”,意味着遭遇厄运的不单单是鲜卑语,可能还包括社会通用的其他北方语言在内,至少鲜卑诸部不同地域不同口音的鲜卑语全部被禁断。鲜卑歌的发展与流传本来是依托鲜卑语生存的,“乐因辞生,辞随乐行”,鲜卑语一旦消失,离开了语言的维系与支撑,那些风马牛不相及的汉字转译歌词,就成了滞留在故纸堆上面面相觑的汉字乱码。拿现世依然通用的各地方言来说吧,在大力推广普通话的当下,90年后出生的新生代中听不懂方言老话者已大有人在。一百年后呢?鲜卑语被禁断后,入隋,高祖忌胡言,一些侥幸存活于冷僻地域的鲜卑语,再度经历挤压与排斥,逼近绝灭之境。《隋书·音乐志》载:“后魏‘洛阳之曲……后周所用者,皆是新造,杂有边裔之声,戎音乱华,皆不可用,请悉停之。”[6]351所谓“洛阳之曲”即北魏迁洛后由平城一脉传存的西凉乐。“亡国之音,奈何遣我用邪”[6]345,在这样的心态下,文化的传扬必遭遏制。

据《旧唐书·音乐志》记载:“后魏乐府始有北歌,即魏史所谓《真人代歌》是也。代郡时,命掖庭宫女晨夕歌之。周、隋世,与西凉乐杂奏。今存者五十三章,其名目可解者六章:《慕容可汗》、《吐谷浑》、《部落稽》、《巨鹿公主》、《白净王太子》、《企喻》也。其不可解者,咸多可汗之辞。”[3]1071-1072

代歌一百五十章,周、隋时仍与西凉乐杂奏,到唐代竟黯然失声,只传存下五十三章,名可解者仅六章而已。《新唐书·礼乐志》载:“贞观中,将军侯贵昌,并州人,世传《北歌》,诏隶太乐,然译者不能通,岁久不可辨矣。”[8]479《文献通考》载:“唐开元中,歌工长孙元忠之祖,尝授北歌于侯将军贵昌。贞观中,诏贵昌以其声教乐府,能译者亦不能通知其词,盖年岁久远,失其真矣。”[9]北魏末期,尽管鲜卑语已在官方场合中消失,但拓跋人记事仍以歌谣为准,风习未改{1}。特别是北齐、北周之时,鲜卑语还经历了一次短暂的复活,怎到唐代,代歌就不可解了呢?而且即便懂鲜卑语的人也“能译者亦不能通知其词”?

宋郭茂倩《乐府诗集》引录南朝陈释智匠《古今乐录》梁鼓角横吹曲36曲及乐府胡吹旧曲30曲,总66曲北朝乐府歌辞,歌辞内容多叙慕容垂及姚泓时战阵之事,其中有4曲与前引《旧唐书·音乐志》中所记代歌“名目可解者六章”曲名大致对应。《古今乐录》早已失传,但其所记录下来的鼓角横吹曲及乐府胡吹旧曲,很可能取源于代歌。若此,除了《旧唐书·音乐志》中明确记载的“名目可解者六章”,《乐府诗集》“梁鼓角横吹曲”实录20首北朝乐府诗中,还应有其他代歌曲目。《地驱乐》、《雀劳利》、《高阳乐人歌》、《白鼻》等均可能属这一范畴。《乐府诗集》“横吹曲辞”序云:“后魏之世有簸逻回歌,其曲多可汗之辞,皆燕、魏之际鲜卑歌,歌辞虏音不可晓解,盖大角曲也。”[10]“燕、魏之际”泛指十六国至北魏后期的胡歌胡乐{2};“曲多可汗之辞”,则意味着用汉字注音鲜卑语的代歌在当时有两种情形。一种是通篇以汉字注音的鲜卑语词句为主,这由《乐府诗集》梁鼓角横吹曲中佚失的篇目名可知,《台》、《胡遵》、《利丘女》、《单迪历》、《鲁爽》、《北敦》、《胡度来》等,几乎都是胡语,必定会“虏音不可解”,既然不可解,就易被忽略,流于收录,事实上它们正是缘此均告失传。另一种是夹杂一两句鲜卑语,总体上仍为汉语,如《雀劳利歌辞》:“雨雪霏霏,雀劳利。长嘴饱满,短嘴饥。”[10]292只保留了一句鲜卑语“雀劳利”,也大概是因为当时实在找不出一个合适的字眼来对应。有大半汉字的支撑,这首沾染着“可汗”味道的歌辞留存下来了。《北齐书》卷33《徐之才传》载有一首童谣,歌云“周里跂求伽,豹祠嫁石婆,斩冢作媒人,唯得一量紫靴。”[11]“跂求伽”为鲜卑语,该著一并释云“胡言‘去已”。该童谣通篇几乎全为汉语,因此被辑录传存下来。

现在来看《旧唐书·音乐志》所云代歌中幸存的“名目可解者六章”,其内容在《乐府诗集》中的对应表现如下。

(一)《企喻歌》

《乐府诗集》又引《古今乐录》题解曰:“《企喻歌》四曲,或云后又有二句‘头毛堕落魄,飞扬百草头。最后‘男儿可怜虫一曲是苻融诗,本云‘深山解谷口,把骨无人收。按《企喻》本北歌。”[10]292歌辞内容为:

男儿欲作健,结伴不须多。鹞子经天飞,群雀两向波。

放马大泽中,草好马着臕。牌子铁■裆,■■鸐尾条。

前行看后行,齐着铁■裆。前头看后头,齐着铁■鉾。

男儿可怜虫,出门怀死忧。尸丧狭谷中,白骨无人收。

研究乐府诗的学者认为,《企喻歌》属氐族歌,约产生于淝水之战(383)前。

(二)《钜鹿公主》

《乐府诗集》引《旧唐书·音乐志》题解曰:“梁有《钜鹿公主歌》,似是姚苌时歌,其词华音,与北歌不同。”[10]292歌辞内容为:

官家出游雷大鼓,细乘犊车开后户。

车前女子年十五,手弹琵琶玉节舞。

钜鹿公主殷照女,皇帝陛下万几主。

此歌既为姚苌后秦时歌,那就属羌歌。也有学者认为此歌产生于前秦苻氏政权,则属氐歌。

(三)《慕容可汗》

《乐府诗集》虽没有找到相同名字的歌辞,但有《慕容垂歌辞》一首,二者可能有关联。歌辞内容为:

慕容攀墙视,吴军无边岸。我身分自当,枉杀墙外汉。

慕容愁愤愤,烧香作佛会。原作墙里燕,高飞出墙外。

慕容出墙望,吴军无边岸。咄我臣诸佐,此事可惋叹。

关于此歌中的人物与故事,学界争议颇多:一说是讲述慕容垂于邺城被围的故事,属氐族歌曲;一说是南燕主慕容超嗣位后,东晋刘裕率大军拓伐,围广固城,擒慕容超的故事;另一说是歌颂慕容垂战胜并消灭西燕的故事。一般认为,此歌辞就是代歌之《慕容可汗》。

(四)《吐谷浑》

《吐谷浑》与《部落稽》两首,《乐府诗集》均未收录,失传。据《旧唐书·音乐志》载:“北狄乐,其可知者鲜卑、吐谷浑、部落稽三国,皆马上乐也。鼓吹本军旅之音,马上奏之。”[3]1071

吐谷浑原为鲜卑慕容氏的一支,西晋至唐活动于祁连山脉与黄河上游谷地一带,唐龙朔三年(663)灭于吐蕃,共历三百余年。《唐会要·北狄三国乐》云:“吐谷浑亦鲜卑别种,之歌曲皆鲜卑匈奴中出也,但番音不可晓耳,与北歌较之,其音异。”[12]同出于鲜卑语歌,“音不可晓”,而且与代歌“音异”,个中原因尚不明了。吐谷浑,《晋书》、《魏书》中均有传,吐谷浑本是辽东徒河鲜卑涉归的长子,其同父异母的弟弟慕容廆因“二部马斗”误解兄长,兄吐谷浑率部出走,西附阴山,其后人继续扩展,并以“吐谷浑”之名号建国,统领今青海、甘南和四川西北地区的羌、氐部落,慕容廆则创建了后燕政权。弟每每追悔自己当年的误会,日夜思念兄吐谷浑。徒河以兄为阿干,因作《阿干歌》在宫廷演唱,“子孙僭号,以此歌为辇后鼓吹大曲”[1]2233。史诗般的《阿干歌》代表了慕容鲜卑音乐的最高成就,《真人代歌》中的《吐谷浑》应该就是《阿干歌》。按《资治通鉴》推测,此歌创作于3世纪末,因系鲜卑语而失传。

(五)《部落稽》

《周书》云:“稽胡,一曰部落稽,盖匈奴别种。……自离石以西,安定以东,方七、八百里,居山谷间,种落繁炽。”[13]因居山谷间,亦称山胡。其部落多、分布广,又以汾胡、河西胡、离石胡等所在之郡、县名相称,异名颇多。自北魏始称步落坚,北周时称步落稽,隋唐时称部落稽,简称稽胡。关于其族源,或云匈奴后裔,或云以南匈奴五部后裔为主体融有西域胡的杂胡。其“语类夷狄,因译乃通”[13]897,属突厥语族。《隋书》载鼓吹二十曲改古名,提及山胡:“汉《拥离》改名《灭山胡》,言神武屠刘蠡升,高车怀殊俗,蠕蠕来向化也。”[6]330代歌中的《部落稽》可能也是由某旧曲改名而来赞颂北魏王朝功德的吧。

(六)《白净王太子》

此系佛曲。佛经中每言古印度迦毗罗卫国国王时,称谓白净王或净饭王,白饭、净饭本兄弟二人,两人共同执政治理国家的阶段称白净王,后因某种变故,由净饭王一人统领,即有“净饭王”之谓。佛陀释迦牟尼即是净饭王的儿子。按《白净王太子》字面意思,应该是唱咏成佛前的释迦王子的歌曲,具体内容《乐府诗集》不载,其引《古今乐录》云:“是时乐府胡吹旧曲有《大白净皇太子》、《小白净皇太子》、《雍台》……《比敦》《胡度来》十四曲。三曲有歌,十一曲亡。”[10]292《通典》卷146亦云:“梁乐府鼓吹又有大白净皇太子、小白净皇太子、企俞等曲。隋鼓吹有白净王太子曲,与北歌校之,其音皆异。”[7]763它们不同于北歌,是因为《大白净皇太子》、《小白净皇太子》诸曲系梵音胡曲。西域多胡曲,张骞出使西域最早得胡角曲《摩诃兜勒》,“李延年因胡曲更造新声二十八解”,改编成军乐,独特的曲调风格令时人耽爱不己。北魏诸帝皆尊崇佛道,《魏书·释老志》云:“太祖平中山,经略燕赵,所迳郡国佛寺,见诸沙门、道士,皆致精敬,禁军旅无有所犯。”[1]3030北魏早在道武世时,就表现出以佛治国的意愿。天兴元年迁都平城后,道武帝即诏令在京都修建佛寺。“是岁,始作五级佛图,耆阇崛山及须弥山殿,加以缋饰。别构讲堂、禅堂及沙门座,莫不严具焉。”[1]3030《真人代歌》中含有《白净王太子》,是西来乐舞流派在乐曲中穿插佛曲的惯例,如龟兹乐歌曲有《善善摩尼》,解曲有《婆伽儿》,西凉乐有《于阗佛曲》等,也与北魏佛教的空前盛况相适应。

已如史言,代歌是用汉字写成鲜卑语来唱的,“歌辞虏音,竟不可晓”,反观《乐府诗集》所谓代歌《企喻歌》、《钜鹿公主》、《慕容垂歌辞》等,则均呈汉辞赋之象,“其词华音,与北歌不同”,内容亦与“上叙祖宗开基所由,下及君臣废兴之迹”不符。很显然,它们不是北魏平城时代最初的代歌,或为被北魏改作代歌之前的原貌,代歌不过是套用其曲牌、词牌罢了。

代歌之辑成,浩浩汤汤一百五十章,除去独有的簸逻回歌,大部分是依汉魏以来各族民歌旧曲牌、曲调添加新词改造的,“因胡曲而造新声”的做法是历朝惯例。“依相同曲调和词格填写与既有牌名毫不相干的内容,却依然以该曲牌称之,只不过这曲子词强调词的存在……同一曲牌下,可依声律和词格不断填撰新的词章”[14]。隋时,鼓吹曲改词甚至连古曲牌都换掉,只沿用曲调{1}。

二 公元5世纪西域乐舞流派、

乐工在平城地区的聚集

拓跋鲜卑,兴自漠北,畜牧迁徙,射猎为业,礼俗纯朴,崇尚乐舞。早在拓跋力微时代,“始祖内和魏晋,二代更致音伎;穆帝为代王,愍帝又进以乐物;金石之器虽有未周,而弦管具矣”[1]2827。虽然“金石虚悬,宫商未会”,只是讲了个排场,但这种对音乐象征意义的感知,是形成以后礼乐观的基点。道武帝破后燕慕容宝获西晋乐器,仍“不知采用,皆委弃之”,这让之后的太武帝意识到,一部完整的乐歌需要具备乐工、乐器、乐曲乃至舞伎。有乐器没乐工,有乐工、乐器但乐工不掌握曲谱,都是无法完成演奏的,因为曲谱记在乐人心间,“旧工更尽,声曲多亡”即言此相承关系。

战争,是拓跋鲜卑获得北方少数民族各部乐舞流派的主要途径。

(一)徒何、高丽乐流入平城

天兴元年(398)春正月,道武帝徙山东六州民吏及徒何、高丽杂夷三十六万,百工伎巧十万余口。太武帝“既定中山,分徙吏民及徒何种人、工伎巧十万余家以充京都”[1]2849-2850。徒何亦作屠何、徒河,属东部鲜卑。徒何乐舞,史无载,按慕容鲜卑音乐文化发达,徒何亦当非同一般。

高丽乐,《隋书·东夷传》记载:“高丽之先,出自夫余……其国东西二千里,南北千余里……乐有五弦、琴、筝、筚篥、横吹、箫、鼓之属,吹芦以和曲。”[6]1813隋开皇年间置七部伎,高丽乐位列第三。《隋书·音乐志》云:“高丽,歌曲有《芝栖》,舞曲有《歌芝栖》。乐器有弹筝、卧箜篌、竖箜篌、琵琶、五弦、笛、笙、箫、小筚篥、桃皮筚篥、腰鼓、齐鼓、担鼓、贝等十四种,为一部。工十八人。”[6]380

(二)疏勒乐流入平城

始光四年(427),太武帝打败赫连昌,得古雅乐一部,正声歌五十曲,“工伎相传,间有施用”。后通西域,又将疏勒、安国乐舞带回平城。《魏书·西域传》云:“疏勒国,在姑默西,白山南百余里,汉时旧国也。去代一万一千二百五十里。”[1]2268疏勒古国佛教文化发达,约于公元2世纪前就接受了佛教的洗礼,贵霜王朝伽腻色迦的王师僧伽罗刹以及《一切经音义》著者慧琳都是疏勒人。自20世纪以来,疏勒地区曾进行过数次考古发掘,共发现佛寺遗址19处,另有大批具有犍陀罗艺术风格的佛教造像及祛卢文、婆罗谜文写卷出土[15]。据《汉书·西域传》:“昔匈奴破大月氏,大月氏西君大夏,而塞王南君罽宾。塞种分散,往往为数国。自疏勒以西北,休循、捐毒之属,皆故塞种也。”[16]那么,疏勒人就是塞人,具有高鼻、深目、多须的体貌特征,语言属中古伊朗语。“这种流行于喀什噶尔河流域的古代语言实际是古代疏勒的语言”[17]。

北魏道武帝时期全部精力用于经营中原,有疏西域,“既而西戎之贡不至,有司奏依汉氏故事,请通西域,可以振威德于荒外,又可致奇货于天府。”[1]2259-2268太武帝时,派散骑侍郎董碗等出鄯善,招抚九国,此后,西域诸国来贡献者不间于岁。据《魏书》,从太延三年(437)到和平三年(462),疏勒国先后六次向北魏遣使朝献。文成帝时期,疏勒王还遣使送一件释迦牟尼佛袈裟,长二丈余,说有灵异。高宗审视佛衣,“遂烧之以验虚实,置于猛火之上,经日不然,观者莫不悚骇,心形俱肃。其王戴金师子冠”[1]2268。太武帝平北燕后,与西域通好,得疏勒乐、安国乐、高丽乐。据《隋书·音乐志》,疏勒乐歌曲有《亢利死让乐》,这是典型的原味胡曲,舞曲有《远服》,解曲有《盐曲》,此疏勒《盐曲》亦用于龟兹乐。乐器有竖箜篌、琵琶、五弦、笛、箫、筚篥、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓等十种,为一部,工十二人。

(三)安国乐流入平城

安国,故址在今乌兹别克斯坦布哈拉一带,汉代称安息,北魏称忸密,隋唐称安国,《大唐西域记》称喝捍国:“喝捍国,周千余里,土宜风俗同飒秣建国”[18]。飒秣建,《汉书》、《后汉书》、《晋书》作康居,《魏书》作悉万斤,《隋书》作康国,《新唐书》作康国及飒秣建。安国是隋唐时期昭武九姓之一,昭武九姓诸国多由汉晋时期康居所属诸小国发展而来。史书中没有发现有关安国的风土人情记载,既与康国类同,则可由此窥其一斑。康国人通音律、善舞蹈。据《册府元龟》卷961载:“康国者,康居之后,迁徙不常。其地有胡律,置于祆祠。决罚则取而断之,重罪者族,次重者死,贼盗截其足。人皆深目,高鼻,多鬃髯。有大小鼓、琵琶、五弦、箜篌、笛。婚姻丧制与突厥同……俗奉佛,为胡书,气候温,宜五谷,勤修园蔬、树林滋茂……多葡萄酒,富家或至千石,连年不败。”[19]《旧唐书》亦载:“康国,即汉康居之国也……其人皆深目高鼻,多须髯。丈夫翦发或辫发。其王冠毡帽,饰以金宝。妇人盘髻,幪以皂巾,饰以金花。人多嗜酒,好歌舞于道路……俗习胡书……至十一月,鼓舞乞寒,以水相泼,盛为戏乐。”[3]5310

《隋书》、《旧唐书》中均记载安国乐的详细内容,以下即将《隋书》、《旧唐书》共载的安国、康国乐曲及乐队编制进行比照,视其差异。先看《隋书·音乐志》记载:

安国乐歌曲有《附萨单时》,舞曲有《末奚》,解曲有《居和祗》。乐器有箜篌、琵琶、五弦、笛、箫、筚篥、双筚篥、正鼓、和鼓、铜拔等十种,为一部。工十二人。

康国乐歌曲有《戢殿农和正》,舞曲有《贺兰钵鼻始》、《末奚波地》、《农惠钵鼻始》、《前拔地惠地》等四曲。乐器有笛、正鼓、加鼓、铜钹等四种,为一部。工七人。

再看《旧唐书·音乐志》所载:

安国乐,工人皂丝布头巾,锦褾领,紫袖袴。舞二人,紫袄,白袴帑,赤皮靴。乐用琵琶、五弦琵琶、竖箜篌、箫、横笛、筚篥、正鼓、和鼓、铜钹、箜篌。

康国乐,工人皂丝布头巾,绯丝布袍,锦领。舞二人,绯袄,锦领袖,绿绫浑裆袴,赤皮靴,白袴帑。舞急转如风,俗谓之胡旋。乐用笛二,正鼓一,和鼓一,铜钹一。

两相比较,略存差异,但是,也有一定的地缘关系。乐工及舞人的服饰有一定相似度,安国乐明显注重乐队的配置,共用乐工十人,康国乐仅四五人,并以鼓乐为主。安国乐舞曲《末奚》与康国乐舞曲《末奚波地》应该是相同内容。另,《隋书》康国乐中所谓“加鼓”当系“和鼓”之讹写。

(四)悦般乐流入平城

“悦般”国名首见著于史藉者是在《魏书》,时在太延三年(437),悦般与西域诸国遣使朝献。《魏书·西域传》云:“悦般国,在乌孙西北,去代一万九百三十里。其先,匈奴北单于之部落也。为汉车骑将军窦宪所逐,北单于度金微山,西走康居,其记羸弱不能去者往龟兹北。地方数千里,众可二十余万。凉州人犹谓之‘单于王。其风俗言语与高车同,而其人清洁于胡。俗剪发齐眉。”[1]2268悦般国属阿尔泰语系突厥语。太平真君九年(448),悦般国遣使向北魏求助共讨蠕蠕,“世祖嘉其意,命中外诸军戒严,以淮南王他为前锋,袭蠕蠕。仍诏有司以其鼓舞之节施于乐府”[1]2269。能够与北魏联合征讨柔然,说明悦般国本身也足够强大。这一年,以鼓舞见长的悦般国乐舞进入了平城,同时,悦般国王还遣使送来技艺精湛的幻人,据称割断人喉脉后,口服一剂草药就能在月余后恢复如常。“世祖疑其虚,乃取死罪囚试之,皆验。云中国诸名山皆有此草,乃使人受其术而厚遇之。”[1]2269

在历史的舞台上,悦般国的出场就活似一场幻术,从太延三年闪现到太平真君九年最后一次露面,有记录的时光共计12年,此后便消失于一切史载,一同消失的还有其民族乐舞。至唐代,悦般重现,亦一晃而逝。《旧唐书·地理志》载:“西域诸国,遣使来内属,乃分置十六都督府……悦般都督府,于石汗那国所治艳城置,以其王领之。”[3]1649悦般都督府隶安西都护府,置石汗那国艳城。石汗那国,今阿富汗兴都库什山北。这淡淡的一句,是悦般国神秘政权的最后谢幕。

(五)龟兹乐流入平城

龟兹乐舞是我国新疆库车地区的一种地域性乐舞流派,在诸胡乐中分外夺人瞩目。近年来,关于龟兹乐的研究工作取得了丰富的成果,其起源、风格、乐器、乐曲、服饰诸问题基本上已讨论清楚。龟兹乐归入平城不是由西域直接输入的,而是经中原辗转流入,故此,已自非其原貌。

《隋书·音乐志》云:“《龟兹》者,起自吕光灭龟兹,因得其声。”[6]378吕光征伐龟兹,事载《魏书·吕光传》,前秦建元十九年(383),前秦苻坚以吕光为骁骑将军,“率众七千讨西域,所经诸国,莫不降附。光至龟兹,王帛纯拒之,西域诸胡救帛纯者,七十余万人。光乃结陈为勾锁之法,战于城西,大破之,斩级万余,帛纯逃走,降者三十余国。光以驼二千余头,致外国珍宝及奇伎、异戏、殊禽、怪兽千有余品,骏马万余匹而还”[1]2085。吕光率部班师,途闻苻坚被杀,遂于凉州建立后凉政权。此役所获龟兹乐随即留在凉州,这是龟兹乐的第一次转移。

天兴六年(403),吕氏后凉政权因受南凉、北凉合围逼攻,迫降于后秦,后凉亡。吕氏宗族、僚属、百姓及乐工被迁至关中长安,龟兹乐随之东传中原,这是龟兹乐的第二次转移。

《隋书·音乐志》云:“吕氏亡,其乐分散,后魏平中原,复获之。其声后多变易。”[6]378太延五年(439),太武帝平凉州,以此为标志,北魏统一中原。在征服中原的过程中,北魏获得了龟兹乐,带回平城,这是龟兹乐的第三次转移。

据《隋书·音乐志》记载龟兹乐:“歌曲有《善善摩尼》,解曲有《婆伽儿》,舞曲有《小天》,又有《疏勒盐》。其乐器有竖箜篌、琵琶、五弦、笙、笛、箫、筚篥、毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓、铜钹、贝等十五种,为一部。工二十人。”[6]379

(六)西凉乐流入平城

对北魏平城乐舞文化影响至深的一大重要事件是,太延五年(439),太武帝平定凉州得沮渠蒙逊之伎。凉州地接西域,深厚悠久的华夏传统文化在此积淀,西方文化在这里经过初步汉化后再东渐内地。凉州佛教发达,北魏佛教主要取法于此。北凉既灭,太武帝“徙凉州民三万余家于京师”,受迁的汉族与少数民族中,有工巧艺匠、乐舞艺伎以及乐器和服饰,这正是盛名卓著的西凉乐。

西凉乐,是魏晋以来兴盛于凉州地区的地域性乐舞流派,一经到达平城,其高度的艺术价值、丰富的内涵和独特的民族风格,加之北魏最高统治者的大力推崇,盛极一时。太武帝“宾嘉大礼,皆杂用焉”,崇尚西凉乐成为平城地区的社会音乐风尚。据《隋书·音乐志》载西凉乐:“至魏、周之际,遂谓之《国伎》。今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏旧器。《杨泽新声》、《神白马》之类,生于胡戎。胡戎歌非汉魏遗曲,故其乐器声调,悉与书史不同。其歌曲有《永世乐》,解曲有《万世丰》,舞曲有《于阗佛曲》。其乐器有钟、磬、弹筝、筝、卧箜篌、竖箜篌、琵琶、五弦、笙、箫、大筚篥、长笛、小筚篥、横笛、腰鼓、齐鼓、担鼓、铜钹、贝等十九种,为一部。工二十七人。”[6]378

那么,平城时代的西凉乐与其在凉州本土时有多大差异?

《隋书·音乐志》载:“西凉者,起苻氏之末,吕光、沮渠蒙逊等据有凉州,变龟兹声为之,号为‘秦汉伎。”[6]378又云:“此声所兴,盖苻坚之末,吕光出平西域,得胡戎之乐,因又改变,杂以秦声,所谓秦汉乐也。”[6]313吕光时期的西凉乐称“秦汉伎”,特点是“变龟兹声为之”,并“杂以秦声”。

《旧唐书·音乐志》云:“西凉乐者,后魏平沮渠氏所得也……其乐具有钟磬,盖凉人所传中国旧乐,而杂以羌胡之声也。魏世共隋咸重之。”[3]1068北魏时期,“秦汉伎”更名为“西凉乐”,并由吕光时期“杂以秦声”转为“杂以羌胡之声”。

《魏书·乐志》又载:“世祖破赫连昌,获古雅乐,及平凉州,得其伶人、器服,并择而存之。” [1]2828太武帝将西凉乐带回平城后,“择而存之”,“择”,即意味着筛除那些不适于鲜卑人习惯的部分。《新唐书·礼乐志》云:“周、隋始兴西凉乐杂奏,至唐存者五十三章……其余辞多可汗之称,盖燕魏之际鲜卑歌也。”[8]479增强了鲜卑元素。以上说明,一部乐舞从它的最初形成到兴盛再至衰落,都是与历史上复杂的地域变革和民族变迁分不开的。不仅西凉乐如此,输入平城的各民族音乐流派,都是完成了由最初的独特民族、独特地域性民歌的形态向宫廷音乐过渡的发展变化,这期间经过鲜卑化、汉化的改造与糅合,成为符合鲜卑政治需求、欣赏趣味、审美理想的泛鲜卑化宫廷音乐。

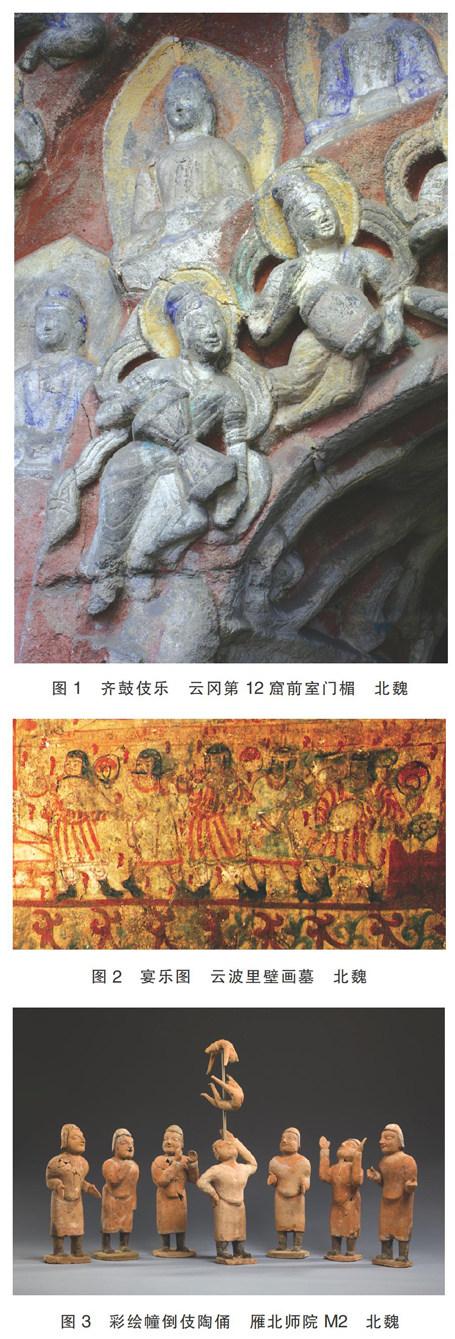

因此,北魏平城时代乐舞文化体系的构建过程,就是将聚集在平城地区庞杂的乐舞文化支系进行异源合流的整合过程,其最终结果是创造出既兼采戎华又突出鲜卑的《真人代歌》,形成了北魏平城时代独特的乐舞艺术风格,这在北魏平城时代墓葬壁画、陶俑以及云冈石窟乐舞雕刻中都有反映。云冈石窟现存乐器雕刻500余件中,既有汉魏旧乐琴筝笙之类,也有龟兹五弦、西亚系波斯竖箜篌、天竺梵贝、鲜卑大角,还有西凉乐特性乐器齐鼓、檐鼓、义觜笛等(图1)。平城北魏墓葬中的乐舞文物遗迹也表现为来自北方各少数民族以及中亚一带的胡风乐舞。如云波里北魏壁画墓中持奏琵琶、横笛、排箫、细腰鼓及鼓等乐器的西域胡乐师(图2),深目高鼻,蓄有胡须,过耳长发,穿圆领长袍、交领服装,或素面或加竖条纹,束腿长裤,足蹬短靿黑靴。再如雁北师院北魏墓群2号墓中的幢倒伎胡俑像(图3),头戴圆顶帽,面相丰满,身穿红色圆领窄袖长袍,上边点缀着白色花卉图案,领口和袖襟均镶锦边,腰系革带,肚、臀外凸,足蹬黑色高靴,分腿而立。以额顶橦的伎人,一手叉腰,一手高举扶橦,神态轻松而沉稳。幢上有二伎人在表演旋转、背飞,动作惊险,演技娴熟。六位助兴的乐手乐器虽失,仍可推测这是一支以节奏为重的乐队组合。

“魏氏来自云、朔,肇有诸华,乐操土风,未移其俗”[6]313,尽管北魏历代帝王都不同程度地倡导、推行汉化,尤以拓跋弘登峰造极,甚至抛弃了自己民族的语言,但就乐舞文化,北魏一朝,音乐的主体还是来自以鲜卑为代表的北方各少数民族以及中亚一带的胡风乐舞。这种风气延至隋唐,愈演愈烈,成为隋唐乐舞文化的重要渊源,并成就了隋唐七部乐、九部乐的辉煌。

参考文献:

[1]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1984:2850.

[2]萧子显.南齐书[M].北京:中华书局,1972:984.

[3]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.1071-1072.

[4]竺大力,等.修行本起经[M]//大正藏:第3册.台北:新文丰出版公司,1983:467.

[5]刘安,等.淮南子[M].文津阁四库全书:第280册.台北:商务印书馆,2005:287.

[6]魏征.隋书[M].北京:中华书局,2002:947.

[7]杜佑.通典[M].杭州:浙江古籍出版社,1988:763.

[8]欧阳修,宋祁,等.新唐书[M].北京:中华书局,1975:479.

[9]马端临.文献通考[M].北京:中华书局,1986:1296.

[10]郭茂倩.乐府诗集[M]//文津阁四库全书:第450册.台北:商务印书馆,2005:282.

[11]李百药.北齐书[M].北京:中华书局,1972:445.

[12]王溥.唐会要[M]//文津阁四库全书:第201册.台北:商务印书馆,2005:444.

[13]令狐德棻.周书[M].北京:中华书局,1983:896.

[14]项阳.词牌、曲牌与文人、乐人之关系[J].文艺研究,2012(1).

[15]林梅村.汉唐西域与中国文明[M].北京:文物出版社,1998:227-336.

[16]班固.汉书[M].北京:中华书局,1975:3884.

[17]林梅村.疏勒语考[J].传统文化与现代文化,1995(4).

[18]玄奘.大唐西域记[M].上海:上海人民出版社,1977:13.

[19]王若钦,等.册府元龟[M].北京:中华书局,1982:11304.