克孜尔第123窟主室两侧壁画新探

2015-04-29朱天舒

朱天舒

内容摘要:克孜尔中心柱窟第123窟,主室侧壁的两幅壁画非常特殊,一反主室侧壁绘以坐佛为中心的说法图的规律,而是绘以立佛为中心的大型叙事画。这两幅壁画非常精美,是佛教艺术史上的精品。不过,这两幅壁画的内容和主题,至今尚未有人进行过专门研究。本文旨在探讨这两幅壁画的主题与意义,从性质及其构图分析它们与誓愿画的联系,指出它们应是誓愿画的先驱。并进一步揭示誓愿画背后所反映的菩萨思想。接受、提倡菩萨思想是7世纪以后中亚小乘部派的一大重要转变。

关键词:克孜尔第123窟;定光佛授记;陶工浴佛;誓愿画;菩萨道

中图分类号:K879.25 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)03-0001-10

A New Study on the Paintings on the Side

Walls in Kizil Cave 123

ZHU Tianshu

(Department of History, Faculty of Social Science, Macau University, Macau)

Abstract: Among the central-pillared caves at the Kizil Grottoes, the two wall paintings on the side walls in the main chamber of cave 123 are very special. They are large narrative paintings focusing on a standing central Buddha and are completely different from the pattern of the preaching scenes on the side walls in the main chamber that mainly represent a sitting Buddha in the center. Both paintings are beautiful masterpieces of Buddhist art yet no research has been done on their contents and themes so far. This paper discusses the theme and meaning of the two paintings, analyzes the relationships in nature and composition between them and the paintings of pranidhi, and finally makes it clear that they are precursors of the paintings of pranidhi. It further elucidates the Bodhisattva philosophy underlying the paintings of pranidhi, noting that accepting and advocating the thought of Bodhisattva was a great change in Central Asian Hinayana Buddhism during the 7th century.

Keywords: Cave 123 of the Kizil Grottoes; prediction of Dipamkara Buddha; potters bathing the Buddha; paintings of pranidhi; way of bodhisattva

(Translated by WANG Pingxian)

在克孜尔中心柱窟中,第123窟的壁画非常特殊。一反克孜尔中心柱窟壁画装饰的一贯规律,主室两侧壁不是6—8幅以坐佛为中心的说法图序列,而是以立佛为中心的大型叙事画,左右两面的整面墙均只绘一个画面,各叙述一个故事。这两面壁画人物纷杂,绘制精细,是克孜尔壁画中的精品(图1、2)。画中立佛,身环巨大圆光,光中布满众多小立佛,呈网状分布,也是整个佛教艺术史上罕见的图像。什么样的主题会如此重要,要用整个墙面来表现?这两个故事相配在一起又会有什么含义?

到目前为止,学术界还没有对这两幅壁画的专门考证,对其内容和主题,认识也相当混乱。这两幅壁画因为精美,背光中有形式非常特别的化佛形象,偶尔被收录在相关的图录中,或者出现在研究法界人中像的文章里:有时被当作舍卫城神变[1],有时被当作释迦牟尼化现的宇宙佛[2-3],有时被作为卢舍那佛[4],有时甚至还被当作诸佛法身[5]。近来德国学者D.Schlingloff依据克孜尔石窟出土的《瑜伽禅经》,提出库车石窟壁画中所有身光中化现小佛的图像都是在表现佛祖禅定的力量[6]。禅经中的确常有这样的描述:佛入定,以神力散发无数化佛。但是,这两幅壁画是叙事性画面,描绘非常具体的故事,所以不是法界人中像、法身和佛入定。这一性质在以往的研究中常常被忽略,所以造成识别的错误。

本文要探讨克孜尔第123窟这两幅画的主题,再从两幅壁画所表现的主题出发,进一步探讨其在佛教思想里的意义和与该地区佛教发展史的关联。

一 克孜尔第123窟右壁壁画

克孜尔第123窟右墙的壁画已经被德国人揭取带到柏林。虽然底部有些损坏,但是它仍然是库车地区现存最精美的壁画之一,至今色彩鲜艳,精心描绘的细节大部分都保存良好。

在库车,叙事性画面的关键人物和场景都画在图中佛像目光所落之处,一般在画面前景的左下角或右下角。从这个角度来看,这幅图的主题应该是一个关于婆罗门向佛献花的故事。在这幅壁画中(图1),中心的主佛头向左侧,注视着左下方的一个人物。这个人一身婆罗门修行者的装束,也正转头仰望着佛。他的双手伸向一个装满花的大托盘。这个托盘由一个肤色较黑的仆人模样的人托举着(图2)。他们身后的背景中,画有三个天神和一个金刚力士。主佛的右侧,画有七个僧人和一个婆罗门。这幅壁画的右上角,有一朵蓝色的花在空中飘落。背景上的落花在克孜尔壁画中是常见的。

以花献佛的故事在佛经中有许多记载,不过这幅图与任何的佛经描述都不吻合。因此,要确定这幅壁画的主题非常不易。现在壁画的底部已经不存在了。20世纪初发现考察这个石窟的格伦威德尔(Grüwedel)曾经提到在这幅壁画的底部,画中人物脚部的位置,曾经画有一个“头”,束发[7]。既有“鲜花供养”,又在脚部画“头”,在所有鲜花供养的故事里,只有定光佛授记的故事同时包含这两个元素。受格伦威德尔影响,最近帕特里卡·格兰斯基(Patrica Karetzky)在她的研究佛教叙事性图像的书中,将此图定为定光佛授记本生①。

根据定光佛授记本生,久远以前定光佛在世之时,释迦牟尼曾经往生为婆罗门(梵志),名叫云雷(Megha), 有的佛经中又称善慧(Sumati)。云雷听说定光佛要来,一心希望能够供养佛。当时的国王为了自己供养定光佛,买断了市场上所有的鲜花。不过经过种种曲折,云雷还是拿到了五枝鲜花。当定光佛走来,眼看要踩到路上的泥泞之处时,云雷跪地,将自己的头发铺到地上,让定光佛从上面走过。当时定光佛就给云雷授记,预言这个婆罗门青年将来一定会成佛,称释迦牟尼佛。定光佛授记是释迦牟尼最重要的往生之一。尽管它本质上是一个本生故事,在佛教文献中,佛传故事往往会从定光佛授记开始讲起。鉴于这一事件在释迦牟尼成佛历程中的重要地位,以此选材并装饰石窟主室的整个侧壁,是有一定道理的。

定光佛授记的故事在佛教文献中,不分教派,普遍都有记载。中文译经有《修行本起经》[8]、《过去现在因果经》[8]621-622、《四分律》[9]和《增壹阿含经》[10]等。梵文本有Divyāvadāna和Mahāvastu,巴利语的有Nidānakathā和Apādana等。此外中文经藏中的很多佛经对此都有记载:《六度集经》, 《太子瑞应本起经》,《异出菩萨本起经》,《佛本行经》, 《佛本行集经》,等等。

这些佛经对定光佛授记的描述大同小异。作为最为人熟知的佛教故事之一,它在所有地区的佛教徒中都广为流传着,库车地区也不例外。比如前文提到的描述了定光佛授记的Divyāvadāna,其残片就出现在克孜尔石窟出土的写经当中②。Divyāvadāna一切有部的因缘譬喻类的经典。一切有部是过去库车地区的主要教派。

不过这幅壁画与佛教艺术里典型的定光佛授记的图像并不相符。定光佛授记的图像最早起源于犍陀罗地区。犍陀罗出土的佛教图像中,定光佛授记是一个常见的主题。犍陀罗式的定光佛授记的图像后来成为各地区效仿的标准,与之非常相似的图像在印度5世纪的阿丹陀石窟(Ajaā)以及中国5世纪的云冈石窟都有出现。

在典型的犍陀罗式的定光佛授记的图像里(图3),画面细节与佛经记载高度一致。云雷以婆罗门形象出现,通常一手提婆罗门必备的净瓶,一手执一束五只的花。这个图像里最突出的特征就是云雷将头发铺在定光佛脚下的这一细节。与定光佛授记的标准图像对比,克孜尔的壁画有两个细节不合规范:第一,鲜花不是一束五枝;第二,云雷的头发不是散铺在地上。

其实,标准的犍陀罗式的定光佛授记的图像曾经传到库车,出现在克孜尔第69窟③。如图4所示,在这个克孜尔石窟的壁画中,云雷身着兽皮,手中花束一共五朵,一模一样的花重复出现在壁画的上半部分,表示云雷把鲜花抛给了定光佛。跪在地上的云雷也再次出现在画面的左上角。种种画面的细节都与犍陀罗的图像非常相似。佛经记载,在云雷用头发为佛铺地之后,定光佛以其神力把云雷升到了空中。克孜尔第69窟的这幅壁画表明,定光佛授记的标准图像曾经在这一地区使用过。假如克孜尔第123窟的壁画确实讲述这个故事,那么它就是一种新的演绎。

地上出现一个人头的另一种可能,就是某人在对佛顶礼膜拜。然而,还没有哪个有关顶礼膜拜的故事和“鲜花供养”出现在一起。这里的顶礼膜拜,就是指五体投地,梵文为paca-maala-namskāraa vandate,是一种至诚至高的礼拜形式。五体投地顶礼膜拜的形象也出现在了克孜尔壁画中,但只是出现在富楼那皈依和阿阇世王皈依的图像里{1}。

鲜花供养也是因缘譬喻故事常见的情节,《撰集百缘经》、《杂宝藏经》、《贤愚经》等中都有。这些有关鲜花供养的故事各不相同,但是没有一个与克孜尔第123窟的壁画内容相符。因缘譬喻故事提倡礼佛供养,简单易行,都在普通人能够做到的范围,供奉鲜花就是典型的一种。克孜尔中心柱石窟的券拱的固定装饰就是菱形的山峰图案中画因缘故事,其中,鲜花供养的主题多次出现: 克孜尔第8、38、58、100、104、163、171、175、184、193窟[11]。不过在这些画中,鲜花都没有放在托盘里,与第123窟的并不相似。看来第123窟侧壁的这个鲜花供奉与克孜尔石窟中其他的因缘类壁画的来源不同。

另外,这幅壁画中的佛像的肉髻上有束带,正中镶嵌一颗宝石(右壁佛像肉髻上的相应部位已遭损坏)。佛教图像中释迦牟尼的佛像,往往身上不戴任何装饰,尤其是在佛传故事里。发髻上的这一装饰从侧面否定了此图是释迦牟尼佛传故事的可能性。如果图中主佛像不是释迦牟尼佛,也排除了佛经里众多的向释迦牟尼献花的因缘故事。

只有肉身佛可以在众人当中一起行走,所以至少我们可以断定,这幅壁画里的佛像是一个曾经化身为人的肉身佛,而不是以报身形式存在的佛(比如卢舍那佛等)。不是释迦牟尼的肉身佛就最有可能是过去佛。所以,此画的主题应该是向一个过去佛供奉鲜花。定光佛授记就是一个向过去佛供奉鲜花的故事。根据这个故事的重要性,这幅壁画可能是定光佛授记,但是使用了一种不同常规的表现方式。

二 克孜尔第123窟左壁壁画

克孜尔第123窟左墙壁画现在依然存在石窟里。与右壁的构图相似,画中主佛也是被信众、僧人和天神团团围绕(图5)。此图的主题还没有被仔细考证过,单从画面所呈现的内容来看,这幅画在讲述一个陶工礼佛的故事。在佛经里所有与陶工有关的故事中,释迦牟尼本生陶工钵哈都谛(Bhaddyuti)的故事可能性最大。

在这幅壁画中,佛凝视着他的左下方,那里有一个人正捧着一把珠宝或鲜花献给佛。按照库车石窟壁画的规律,他就是这个故事的关键人物。他身着俗装,头上没有光环,也没戴王冠。因此他不是神,也不是国王,只是一个普通的在家人。他身后画着一个圆形建筑物,其内装满陶罐,像一个烧制陶器的窑。向佛供奉珠宝或鲜花在佛教故事中很常见。不过,陶窑在佛教艺术中很罕见,应该是识别这个故事的关键。

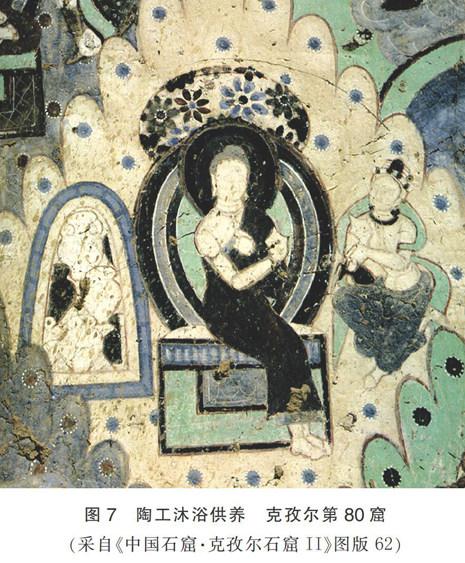

其实,相同图案的装有陶罐的陶窑多次出现在克孜尔石窟的壁画里。从已发表的材料看,至少有4处:第206窟前壁(图6)、第80窟(图7)、第32窟和第38窟的窟顶。如图所示,在这几幅壁画中,佛双腿垂下,一个俗装的人在给他洗脚,没有背光和皇冠。这组壁画中的俗家信徒从穿着上来看与克孜尔第123窟的很相似。所有壁画中的背景处,都出现了一个陶窑。

窟顶上的壁画很简单,相比而言,克孜尔第206窟侧壁上的就丰满多了。这幅壁画现已无存,只有一个临摹本。从临摹的线图上看,佛的右下方有一个男子,身着飘带、跪在地上,他左手持水瓶正在倒水,右手抚摸佛的脚。由于这幅有趣的壁画,德国学者就将这座窟命名为“洗脚窟”。

浴洗佛足在克孜尔石窟壁画中也经常出现,总共有13个窟的窟顶上绘有:第8、32、63、80、163、176、186、188、192、193、205、224、227窟[11]296。为佛洗脚或沐浴在佛经中的几个故事里都出现过。依据不同的佛经,有的学者把这些壁画定为天神浴佛,有的定为罗睺罗(罗云)洗佛足[12]。根据《贤愚经》的描述,一个净居天的天神曾向释迦牟尼供奉食物和沐浴[13]。罗睺罗是释迦牟尼的儿子,后来也随佛出家了,根据《经律异相》,他曾经也给佛洗过脚{1}。然而,以上这两个故事都无法解释壁画里的陶窑是怎么回事。最近Monika Zin研究了克孜尔石窟中的这些洗佛足图,判定它们是陶工钵哈都谛的故事[14]。按照这一说法,陶窑的存在也能得到圆满的解释。关于这个故事的文献资料,主要是《根本说一切有部毗奈耶药事》和Mahajjātaka-

mālā。

根据《根本说一切有部毗奈耶药事》第15卷, 在无限遥远的过去,有一个叫作释迦牟尼的佛,他在游历到毗舍离城的时候突然生病了。他派弟子阿难向一个陶工乞要酥油和蜜浆。听说佛病了,这个陶工和他的长子一起来见佛,他用酥油和蜜浆给佛拭体,再用温水沐浴,然后又给佛供奉糖水。佛因此得到康复。

乃往古昔无量劫时,有城名曰毗诃彼地,其城有一陶轮工师。有佛出世,号曰释迦牟尼,证无上正真等正觉,十号具足。亦有声闻弟子,名舍利弗、大目犍连及侍者阿难陀。时释迦牟尼佛正真等正觉,共无量苾刍众,俱游行人间。至彼城中,尔时彼佛忽有风患,即告阿难陀曰:“汝可往彼陶轮家乞酥油蜜浆。”尔时阿难陀闻佛教敕,即往诣陶轮家,在门外立,白言长者:“世尊患风强病,今须酥油蜜浆。”时陶轮师,闻具寿阿难陀所说,即将酥油蜜等。长者共儿相随,俱往佛所,以酥蜜等遍涂佛身,温水沐浴,持沙糖水,奉上世尊。为疗病故,即得痊愈。尔时陶师长跪发愿,说伽他曰:“我以苏蜜施如来愿获广大功德利,种族名号声闻众,悉如今日释迦尊,善能调伏有情类,远离众苦归圆寂。”其陶轮子,亦发是言:“愿我当来如佛侍者。”{1}

这时陶工在佛前长跪发愿,希望将来能与释迦牟尼佛一样,有同样的成就和称号,以普度众生。陶工的儿子也发愿将来要成为佛的侍者。这个陶工就是现在的释迦牟尼佛,他的儿子就是现在的阿难。

《根本说一切有部毗奈耶药事》是根本说一切有部的一部戒律,现存有汉文译本、藏文译本和梵文本。梵文本写经手稿出土于犍陀罗地区的基尔基特(Gilgit)。Bhaiajyavastu是一部在尼泊尔发现的梵文本的因缘比喻类佛经。此外,这个故事的写经片段在锡格沁地面寺院(Shorchuk)出土的文书中也有发现,是用当时丝绸之路北路的地区方言吐火罗语A型书写的{2}。锡格沁地面寺院在焉耆地区,离库车不远。从文本流传上看,我们有理由相信这个故事传播到了库车地区。

《根本说一切有部毗奈耶药事》未提陶工姓名。Mahajjātakamālā提到了陶工叫作钵哈都谛。Mahajjātakamālā中的描述用诗歌形式,即偈语写成,故事内容大体与《根本说一切有部毗奈耶药事》一致,只是增加了更多的细节[15]。吐火罗文本的描绘更加详细。当佛生病时,他派弟子阿难向陶工钵哈都谛索求一些热水和芝麻油。钵哈都谛非常荣幸地带着全家人向佛献上了他们的供品。他被佛的外表所震撼,并且请求许可触摸佛的身体并为佛沐浴。当佛祖答应的时候,钵哈都谛意识到了他提出了一个多么愚蠢的请求——陶工粗糙的双手怎么可以触碰佛祖柔软的金子般的皮肤呢?就在那一刻,凭借着佛祖的神力,他双手的皮肤突然变得像丝绸一样柔软。帮佛祖沐浴后,钵哈都谛发愿希望未来成佛,以此因缘和功德,钵哈都谛今世成为释迦牟尼佛,他的儿子成为阿难,他的妻子成为今世释迦牟尼佛之妻耶输陀罗(Yaodharā)[16]。

除了这个钵哈都谛的故事,佛经中还有几处记载涉及到陶工,例如《中阿含经》中的陶工Gha-

īkāra{3}和《根本说一切有部毗奈耶药事》第9卷中的熟练的陶工[17]。但是它们的主题与克孜尔第123窟壁画上所描绘的礼佛和供养佛的内容毫无关连。总的来说,其他的有关陶工的故事在佛法教义方面没有很大意义,不是被人熟知的故事,也从未出现在佛教艺术里。但是,钵哈都谛的故事是本生,是佛的一个非常重要的前世,是他在成佛的菩萨道上的重要一步,所以在佛教教义上非常重要。

钵哈都谛的故事是非常重要的本生,又与陶工和供养佛有关,还曾经传播到了包括库车在内的吐火罗语地区。考虑到这个故事的重要性,克孜尔这些陶工给佛浴足的壁画很有可能就是钵哈都谛的故事。因为钵哈都谛的陶工身份是这个故事有别于其他故事的一个重要标志,所以画中专门画上陶窑。对于这些壁画中只描绘洗脚的部分,也可以理解,要画出佛全身沐浴的场景实在难免不妥。克孜尔第123窟的壁画里有陶窑,人物形象也符合陶工的身份,可能是钵哈都谛的故事,可惜缺失浴洗的场景。其他陶工的故事,都没有重要到可以占据洞窟主室的一整面墙壁。

三 一对誓愿画

克孜尔中心柱窟主室侧壁一般绘一系列的说法图,构图一致,都是释迦牟尼成佛以后,天上地上诸神凡人等众如何一一皈依的故事。与此相类,克孜尔第123窟左右两壁的两幅壁画也是统一设计,形式相同,那么这两幅壁画也共同构成一致的主题吗?这两幅画的内容确实有共同之处,都与供养过去佛有关。如果我的识别没有错的话,它们都是释迦牟尼前世礼佛的故事。在佛教思想里,累世礼佛是一个非常重要的概念,是成佛的必须条件。在吐鲁番的佛教艺术中还曾出现过专门表现这一主题的图像,即所谓的誓愿画(Praidhāna)。克孜尔第123窟的这两幅壁画在内容性质上就是这样的誓愿画,其构图形式也与吐鲁番的誓愿画非常相近。

释迦牟尼的经历,包括他的种种前世,用一个典型的实例展示了如何成佛的道路。在佛教里,这条成佛之路被理论化,称菩萨道,成为菩萨思想的一部分。根据菩萨思想的理论,一个菩萨成佛的历程是从发菩提心,产生希望觉悟的愿望开始的。然后,他必须在一个佛的面前发愿,佛为他授记,即预言他未来一定成佛[18]。

陶工钵哈都谛和云雷的故事都表现了菩萨道所要求的两项必需的步骤:在佛前发愿和得到佛的授记。钵哈都谛是释迦牟尼在前世中第一次礼佛向佛发愿,得佛授记。其实在前文提到的《根本说一切有部毗奈耶药事》第15卷中,佛前世的经历就是根据菩萨道的思想来讲述的——从最初发无上菩提之愿,到行施,礼供千佛,得证无上菩提,再到行六度[17]73-76。作为标准的菩萨道,生为陶工的那一世标志着一个长达三个阿僧祇劫的漫长的礼佛历程的开始。此处两次提到陶工的故事。第一次是在散文中,详细描述细节,然后又与其他的与礼供过去佛的经历一起被列在偈语中:

初见释迦佛, 我作陶轮师。

酥油蜜浆等, 最初为供养。[17]73

偈语部分只提到供奉酥油蜜浆,没有提到沐浴。其实每次遇佛的关键是发愿和授记。如果沐浴只是陶工供奉的一部分,而这一部分有时还会在经文中忽略,那么在佛教图像里没有沐浴或洗足的内容就可以理解了。另外克孜尔第123窟的壁画上,陶工没有捧着黄油和蜂蜜,而是珠宝,这种图像和文献之间的误差,在佛教艺术里很常见。

《根本说一切有部毗奈耶药事》第15卷中,定光佛授记本生也列在其中,作为完成发愿和授记的这一任务中的重要一步。这也是释迦牟尼所有的授记故事中最著名的一个。根据此处经文的说法,在这三阿僧祇劫的成佛之路上,相遇定光佛第二个阿僧祇劫所遇到的第一个佛,标志着第二个阿僧祇劫的开始[17]74。

两幅壁画中,一幅是释迦牟尼第一次礼佛授记,另一幅是最著名的、在佛经和佛教图像中最常出现的一次授记。前者画在左侧墙壁上,后者在右侧壁,两幅壁画在窟中左右相望,两相对称,与石窟的整体设计巧妙地结合在一起。中心柱窟都建有供人绕行的甬道,以佛塔佛像为中心绕行是佛教里的一种重要的礼拜仪式。按照绕行的顺序,人们会先看到左壁绘有陶工故事的壁画,这是第一个阿僧祇劫的第一步;然后是定光佛授记本生,这是第二个阿僧祇劫的第一个事件。

在佛前发愿和得佛授记的概念非常重要,所以释迦牟尼三阿僧祇劫的漫长的修行在吐鲁番地区高昌时期(848—1283)曾经发展成为石窟壁画装饰的主要题材,这就是现代学者定名的誓愿画。不论是主题的性质,还是构图的形式,克孜尔第123窟两侧壁上的壁画与吐鲁番的誓愿画都很相像。下面探讨两幅壁画与誓愿画的关系。

吐鲁番最典型的誓愿画在柏孜克里克石窟,绘于侧壁。在柏孜克里克,誓愿画出现在14个石窟中(第2、4、8、9、10、12、19、20、24、25、29、36、37、39窟),总量超过70幅,占该石窟现存所有壁画的三分之一[19]。这些誓愿画有题记,以示图像主题,题记与《根本说一切有部毗奈耶药事》一一相应。根据柏孜克里克第9窟的题记,学者们已经识别出了15个主题{1}。

柏孜克里克的誓愿画中就有定光佛授记本生。如图8所示,对比克孜尔的两壁画和吐鲁番的誓愿画,相似之处非常明显。画面中心都是等身高的巨大的立佛,由诸天、金刚力士和僧俗等众环绕。吐鲁番誓愿画中立佛的胸前挂着璎珞珠宝组成的花环。前文提到克孜尔的佛像发髻/肉髻上有珠饰。在非密宗的佛教图像中,佛像身上有装饰比较罕见,而这一现象在这两地的壁画中都出现了。此外,这两地壁画中,次要的人物图像表现方式也非常相似,他们比佛像小很多,填补背景空间。二者的不同主要反映在两地的绘画风格上。柏孜克里克石窟壁画的人物呆板,线条硬,多用赭红色。

总之,克孜尔的这两幅壁画在视觉形式上与吐鲁番的誓愿画非常接近,其故事内容也有誓愿画的性质,出现的比吐鲁番的誓愿画要早几个世纪,俨然是誓愿画的先驱。如果克孜尔第123窟中的这两幅壁画产生的背景与《根本说一切有部毗奈耶药事》第15卷的类似,都是用来展示佛陀在其菩萨道上的重要步骤(礼佛和授记),那么就可以解释为什么这两幅画没有完全因循传统图像中定光佛授记和陶工钵哈都谛浴佛的惯用表现形式,因为它们可能是作为新型图像而出现的,与完成传统的说法图和因缘本生故事画不同,画工可能是参考了不同的蓝本、文献,或授意。

四 克孜尔第123窟以及

有部里的菩萨思想

克孜尔第123窟的断代比较复杂。克孜尔石窟是古龟兹国的西大门,军事地理位置险要。七八世纪时先有天山北麓的突骑施强大起来,向塔里木盆地扩张,随后又有吐蕃势力伸展到这里。突骑施和吐蕃的铁骑都是沿克孜尔石窟前的木扎特河来进攻龟兹都城的。这些战争和军事骚扰导致克孜尔石窟的直接衰落,开凿石窟活动的重心因此转移到库木吐喇石窟[20]。克孜尔石窟所在的山崖上,现在还有唐代的烽燧遗址{2}。克孜尔第18 窟和第105窟的墙上有公元724年的用汉文写的游人题诗[21]。另外克孜尔石窟还出土过一个公元715年的石碑,纪念一次对吐蕃之战的胜利[22]。种种迹象表明8世纪初时,克孜尔石窟已经衰落,部分石窟已被废弃,所以才会有游人题记,大型开窟活动应该停止了。克孜尔第123窟壁画相当精美,其开凿理应在石窟衰落之前。

克孜尔第123窟前壁和甬道侧壁装饰着简单的立佛像,佛背光外缘装饰着一圈飞雁衔环纹,在克孜尔石窟壁画中罕见,具有特殊的断代意义。一模一样的飞雁衔环纹正好还出现于有断代依据的克孜尔第69窟。根据此窟的题记,克孜尔第69窟是龟兹国金花王的儿子为其亡父所建。金花王大约公元600—625年在位,而他的三个儿子都死于647年,所以第69窟应该开凿于625—647年[23]。大体上,克孜尔第123窟与第69窟应属于同一时期。飞雁衔环纹是源于萨珊的装饰图案,也用于织物。新疆地区,织物上的萨珊图案也是出现于7世纪[24],与飞雁衔环纹在石窟中出现的年代吻合,进一步印证两个石窟的开凿年代在7世纪。

如果克孜尔第123窟的这两幅壁画绘于克孜尔衰落之前的7世纪,它们就比柏孜克里克石窟相应的壁画早两个世纪,这么长的间隔现在还很难解释。虽然我们不能断定它们与吐鲁番的誓愿画是否有直接的关连,但是,克孜尔第123窟壁画主题的识别对进一步认识誓愿画以及丝路一带的佛教和文化都有一定的意义。过去的认识里,吐鲁番的誓愿画在佛教史上只是局限于一个特定的小区域(吐鲁番)和一个特定的短暂时期(高昌时期)的特殊现象。克孜尔的这两幅壁画,说明誓愿画很可能有更广泛的影响。

《根本说一切有部毗奈耶药事》是根本说一切有部的戒律,根本说一切有部是小乘的一个部派。丝路北道各国长期由小乘的一切有部主导,尤其是古龟兹地区。克孜尔石窟出土的大量写经与一切有部休戚相关,几乎完全没有大乘佛经。根本说一切有部与一切有部关系密切,学者们一般认为根本说一切有部是一切有部的一个分支,还有学者认为根本说一切有部就是一切有部。玄奘(600—664)7世纪上半叶西行印度时,还只提到一切有部。第一次提到根本说一切有部的是半个世纪以后出行印度的义净(635—713)。而菩萨思想是大乘佛教的重要组成部分。最早没有大乘和小乘这样的用语,与之相应的是菩萨乘和声闻乘。佛教早期时出现了一批以成佛为目的、发菩提愿的人,成为佛教里的新生力量,叫作菩萨乘,以有别于传统的声闻乘。《根本说一切有部毗奈耶药事》里出现的系统的菩萨思想,揭示了中亚佛教的复杂性。虽然根本说一切有部的戒律很古老,但是现存的版本,汉文本8世纪译,藏译本9世纪的,基尔基特梵文写经本是7世纪的,而且经中不同的部分的年代常常也会不一样,有早有晚,因此不能肯定《根本说一切有部毗奈耶药事》的第15卷写成于何时。但是目前的这些版本至少反映了7世纪以后的面貌,即至少在7世纪以后这一小乘部派接受了菩萨道的思想。

菩萨道的思想在丝路北道小乘佛教的提倡还反映在当时具体的修行之中。克孜尔石窟出土的藏经中有一本《瑜伽禅经》,是一本非常具体的修行手册,不见于现存的几大佛藏。此经残片数片还发现于北道的其他佛教遗址,说明此经在这一地区的广泛流传。经中几次强调以无上菩提为最终目的,要求修行者在救度众生的使命完成以前,不入涅槃,并将修行者直接称为菩萨[25]。这是非常明确的菩萨道。《瑜伽禅经》用婆罗迷文A型文字所书,根据写经文字,可以断代在7—9世纪。从经中所反映的教义和修行的具体方法看,学者们普遍认为此经属于一切有部[25]10,30-33,还有学者认为此经与根本说一切有部有关[26]。《阿毗达磨俱舍论》载有一切有部的传统的禅法,《瑜伽禅经》的禅法内容大体传承俱舍论的体系,但是明显增加了新的方法和概念,菩萨道思想就是其中之一。对比《瑜伽禅经》和《阿毗达磨俱舍论》,提倡菩萨道是中亚小乘佛教7世纪以后的重大变化。

不过《瑜伽禅经》和《根本说一切有部毗奈耶药事》只涉及菩萨思想,没有触及关系大乘区别于小乘的实质性问题:大乘的多佛观念、推崇救苦救世的诸菩萨、净土崇拜以及般若空论的思想等等。菩萨思想起源于佛教早期部派时期,以后成为大乘佛教的重要组成部分,作为修行道路的选择,它可以独立于后世形成的大乘与小乘的概念之外。具体地说,一个小乘的僧人可以在个人修行上选择菩萨道,以无上正觉为目标,同时信奉小乘教义,遵循一切有部或根本说一切有部的戒律,也不必接受大乘里的多佛和救苦救难的诸大菩萨。也许正因为菩萨思想的这一兼跨大乘小乘的性质,所以它能被中亚小乘部派所接受,出现在《瑜伽禅经》和《根本说一切有部毗奈耶药事》之中。7世纪时,丝路北道的东面的东亚地区、南面的以和田为首的丝路南道各国已都是大乘的天下。在这样的环境下,完全不受影响、不受撼动是不可能的。选择菩萨道,至少一个小乘的僧人在最终成就上就可以不逊色于大乘,都是成正觉成佛。

其实克孜尔第123窟在许多方面来讲都是一个一反常规的石窟。在克孜尔石窟群当中,它所处的位置也相对孤立,远离于其他石窟群;在它附近,它是唯一的中心柱窟;克孜尔中心柱窟一般都是券拱形窟顶,而这个窟的主室是穹窿顶;壁画题材更是如此,除了两侧壁的特殊壁画,此窟前壁和甬道都装饰立佛像,佛的背光中还布满小化佛。这些都是比较特殊的题材。总之,克孜尔第123窟在诸多方面都表现出库车佛教艺术的新元素。

誓愿画是中亚地区小范围内一度盛行的佛教图像,如果理解7世纪以后这里的小乘部派兴起菩萨道,就可以理解这一思想会出现在《根本说一切有部毗奈耶药事》和石窟壁画题材中。克孜尔第123窟主室侧壁上的这两幅画,作为一种新型壁画题材,很可能反映了这一新趋势。

参考文献:

[1]Gaulier et al,Buddhism in Afghanistan and Central Asia[M].Leiden:Brill,1976,1:8-9,fig.31-32.

[2]M.Yaldiz.Arch?覿ologie und Kunstgeschichte Chinesisch-Zentralasiens(Xinjiang)[M].Leiden:E.J.Brill,1987:52.

[3]宫治昭.宇宙主としての釈迦仏[C]//立川武蔵.曼荼羅と輪廻その思想と美術.东京:佼成出版社,1993: 259-60.

[4]吉村怜.卢舍那法界人中像再论——华严教主卢舍那仏と宇宙主的釈迦仏[J].佛教艺术,1999(242):41-42.

[5]赖鹏举.丝路佛教的图像与禅法[M].中坜:圆光佛学研究所,2002:55.

[6]Dieter Schlingloff.Mahāprātihārya in der zentralasiatischen Hīnayāna-Kunst,Indologica Taurinensia,23/24:Professor Gregory M Bongard-Levin Felicitation Volume[M]. 1998:175-94.

[7]Albert Grüwedel.Altbuddhistiche Kultst?覿tten in Chinesisch Turkestan[M].Berlin:Georg Reimer, 1912:119.

[8]高楠顺次郎,等.大正藏:第3册[M]:台北:新文丰出版公司,1983:461-462.

[9]高楠顺次郎,等.大正藏:第22册[M]:台北:新文丰出版公司,1983:782-785.

[10]高楠顺次郎,等.大正藏:第2册[M]:台北:新文丰出版公司,1983:587-599.

[11]新疆龟兹石窟研究所.克孜尔石窟內容总录[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2000:296.

[12]马世长,丁明夷.中国石窟·克孜尔石窟:第2卷[M].北京:文物出版社,1989:249.

[13]高楠顺次郎,等.大正藏:第4册:台北:新文丰出版公司,1983:409.

[14]Monika Zin.The Identification of Kizil Paintin-

gs II[J].Indo-Asiatische Zeitschrift 11,2007: 43-52.

[15]Gudrun Buhnemann & Michael Hahn eds..Der grosse Legendenkranz(Mahajjaātakamaālā):eine mittelalterliche buddhistische Legendensammlung aus Nepal[M].Wiesbaden:O.Harrassowitz,1985:IV.49-57.

[16]Emil Sieg.Ubersetzungen aus dem Tocharischen I (Abhandlungen der Preu?茁ischen Akademie der Wissenschaften,Jahrgang1943,Philosophisch-Historische Klasse, Nr.16) [M].Berlin: Verl.der Akad.der Wiss,1944:23-30.

[17]高楠顺次郎,等.大正藏:第24册[M]:台北:新文丰出版公司,1983:40-41.

[18]Har Dayal.The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature[M].London:Routledge and Kegan Paul Ltd.,1932:64-67.

[19]贾应逸.伯孜克里克石窟初探[M]// 贾应逸.新疆石窟·吐鲁番柏孜克里克石窟.上海:上海人民美术出版社,乌鲁木齐:新疆维吾尔自治区博物馆,1992.

[20]吴焯.克孜尔石窟废兴与渭干河谷道交通[C]// 巫鸿.汉唐之间的宗教艺术与考古.北京:文物出版社, 2000:183-208.

[21]黄文弼.塔里木盆地考古论[M].北京:科学出版社,1957:36-37.

[22]晁华山.克孜尔石窟的洞窟分类与石窟寺院的组成[C]//中国佛教学术论典(84).高雄:佛光出版社,2003: 38,39.

[23]Georges J.Pinault.?魪pigraphie Koutchéenne, in Chao Huashan et al,Sites divers de la région de Koutcha:épigraphieKoutchéenne[M].Paris:Collège de France,Instituts d'Asie, Centre de recherche sur l'Asie Centrale et la Haute Asie, 1987: 84-85.

[24]武敏.新疆出土汉——唐丝织品初探[J].文物,1962,(Z2):64-75.

[25]Dieter Schlingloff.Ein Buddhistisches Yogalehr-

buch[M].Berlin:Akademie-Verlag,1964-1966:169,

170.

[26]Lambert Schmithausen.Zu den Rezensionen des Udānavarga,Wiener Zeitschrift für die Kunde südasiens und Archiv für Indische Philosophie 14[M].1970:109-113;n.257;Enomoto Fumio.Higashi Torukisutan shutsutan shutsudo Bonbun Agon no keifu,[Kachō Tanki Daigaku] Kenkyū kiyō 29, 1984:21-25.