《庄子》在日本中世禅林的流传与接受

2015-04-29吴春燕

吴春燕

[内容摘要] 日本中世时期,中日禅林交往频繁,包括《庄子》在内的大量汉籍东传日本。由于禅僧对非佛学汉籍的兼容并包态度,《庄子》在禅林广泛流传;禅僧不仅借《庄子》讲禅修道,并且创作出大量与《庄子》相关的汉诗文作品,显示出对《庄子》的深刻理解;中世后期,《庄子鬳斋口义》因其通俗易懂且多用禅语而成为《庄子》流传于禅林的主要注释本,从而呈现出与中国的《庄子》研究不同的发展态势。

[关键词] 《庄子》;禅林;流传;接受

[中图分类号] I206.2 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6201(2015)03-0067-06

日本中世(1192-1603),即镰仓、室町幕府统治的四百余年间,中日两国禅林交往频频,成为宋元文化通向日本列岛的主要渠道。伴随禅宗东传,大量中国典籍由渡日宋元禅僧和入宋入元日僧带入日本,有力地促进了日本中世文化的形成与发展。

这一时期,幕府不仅在宗教领域,在文化及意识形态领域均确立了禅宗的主导地位,从而使禅僧超越原有的佛教僧侣职能,成为掌握大陆新文化、代表大陆新思潮的知识阶层。此外,盛行于宋元禅林的“儒佛不二”、“儒释道三教一致”理论此时被频繁往来的禅僧传入日本,并在禅林内部广泛流传。因此,日本中世禅僧对于儒道为主的非佛学汉籍采取了“于道不为无助,虽读外书亦可也”的兼容并包态度,禅僧中“儒佛兼修,涉猎老庄,研读经史,通晓丝竹翰墨”[1]者不乏其人。鉴于此,本文拟对《庄子》①一书在日本中世禅林的流传与接受进行考察,并管窥道家文化在日本中世禅林所产生的影响。

一、《庄子》典籍的流传

中世以前,《庄子》一书便已传入日本,并在当时贵族知识分子中拥有一定数量的读者。《续日本后记》中记载,仁明天皇(810-850)曾命春澄善绳进讲《庄子》,并于承和十四年(847)年5月11日在清凉殿举行《庄子》竟宴②。9世纪后期(876-898)藤原佐世奉宇多天皇之命,为日本皇室与中央机关的汉籍藏书编纂《日本国见在书目录》,成为日本现存最古老的一部完整的目录学著作。据此可检得“道家”门类共收入汉籍61种、458卷。其中有关《庄子》类共收录了包括郭象注《庄子》三十三卷、张议撰《庄子义记》十卷、王穆夜撰《庄子义疏》二十卷,以及在《隋志》、《旧唐书》中已佚失的司马彪注《庄子》二十卷等在内的共计21部、259卷,具体见表1。

据平安时代及之前的文学作品与相关记录可知,这些道家及道家相关书籍不仅为当时的宫廷贵族书库所收藏,也拥有相当数量的读者、利用者,爱好其哲学理论并亲身实践的人亦不在少数[2]。《日本国见在书目录》的编纂年代虽然早于中世两百年左右,但依然可以推定,其中所收录汉籍的相当一部分必定会以某种方式或途径流传至中世禅林,并被当时的知识阶层——禅僧所接受。

进入中世,中日禅林交往日益频繁,宋元汉籍经由禅僧,尤其是入宋入元日僧被大量带入日本。镰仓时期,京都泉涌寺开山俊芿(1168-1227)于1199年入宋,在中国游历13年,于1211年归国时带回大量中国典籍。根据他的传记《泉涌寺不可弃法师传》记载,在其带回的全部2 103卷中国典籍之中,儒道书籍256卷、杂书463卷。虽然这些书籍的目录现已失传,但《泉涌寺不可弃法师传》中载:(俊芿)孔父老庄之教、相如杨雄之文、天文地理之籍、诊脉漏刻之方、镕汰混淆、洞达深致[3]。由此可知,俊芿精通老庄之学,因此在256卷儒道书籍中,当有老庄典籍。

比俊芿晚30余年,1235年入宋的东福寺开山圆尔辨圆(1202-1280)在宋游历6年,1241年归朝时带回数千卷中国典籍,尽数收藏在东福寺普门院书库中。1353年,圆尔辨圆法孙大道一根据主要收藏圆尔辨圆舶来汉籍的普门院书库藏书编纂了《普门院经论章疏语录儒书等目录》。由此目录可知,截止到1353年,东福寺普门院书库中的数千卷汉籍中有佛教经典260部,儒道等外典书籍近100部。其中关于《庄子》类为《庄子疏》十卷与《庄子》一部,而《庄子疏》无疑为唐初道士成玄英根据西晋玄学家郭象的《庄子注》所做之疏。

然而,从中国传入的汉籍在数量上远远不能满足当时以禅僧为主的知识阶层的精神需求。于是,日本中世出现了大量的汉籍写本与刻本。所谓“写本”,即用手抄写记录的版本,又称“抄本”。与此相对,“刻本”则是由雕刻出的木版或铜版印制而成的书籍版本,又称“印本”。

由于中世后期近百年的战乱纷争,中世的汉籍写本散失大半,现存的写本中,《庄子》写本可列表如下(见表2):

众所周知,《庄子》又称《南华真经》。《南华真经注疏》即成玄英所撰《庄子疏》。从现存的中世《庄子》写本可以发现,郭象注成玄英疏的《庄子》写本基本取代之前的各种《庄子》注疏类书籍,成为这一时期《庄子》流传的主要文本。同时,南宋理学家林希逸所著《庄子鬳斋口义》也名列其中,这或许表明《庄子》的研究在中世后期的室町时代出现了新的动向。

中国的印刷业虽始于唐初,但直到宋代书籍都主要以写本的形式流传。宋朝末年,版刻印刷术由禅僧传入日本,日本逐渐从写本时代进入到刻本时代。室町时代,为适应禅僧学习禅学与汉文化的需要,刻印汉籍文献在五山13世纪日本镰仓幕府模仿中国南宋禅林的“五山十刹”官寺体制在京都、镰仓设立的中央丛林制度,泛指整个禅林。寺庙中盛行起来。这种以中国宋元“版刻印刷”为模本,以中国刻工尤其是元代刻工为基本技术力量刊刻而成的佛学经典与汉籍外典史称“五山版”。至南北朝时朝,五山版的刊印业出现了黄金时代,为汉和文化在日本的推广发挥了巨大作用。

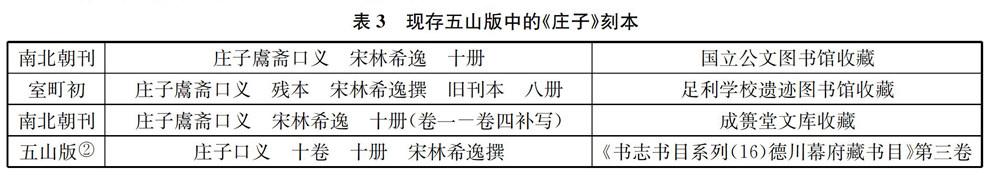

五山版汉籍的大半为禅僧的语录、诗文以及儒道等诸子百家的典籍。据川濑一马的考察,五山版中,禅宗典籍等内典即佛学典籍。与此相对,外典即非佛学汉籍。195种,汉籍、外典78种,其中包括经部14种、史部6种、子部12种、集部46种,佛典以外的典籍占了全体的约三成,而这与禅僧从宋元输入汉籍中外典所占的比例相同[4]。据此可以大胆推想,当时禅林的所有汉籍收藏或许都被刻印成了五山版。现存的五山版中,可以发现以下《庄子》刻本。

由表3可知,现存的五山版汉籍中,《庄子》刻本只有南宋林希逸撰写的《庄子鬳斋口义》。

通过以上考察,可以大致了解《庄子》在日本中世禅林的流传状况,即从镰仓时代至室町时代的中世前期,禅僧研读《庄子》主要依据由郭象注成玄英疏的《庄子疏》(又名《南华真经疏》);从南北朝至室町末期的中世后期,林希逸撰《庄子鬳斋口义》开始在禅林内部流传,并逐渐取代《庄子疏》成为研究《庄子》的主要参考文献。这一动向不仅表现在禅林内部流传的《庄子》注疏本的变动上,亦可通过禅僧的相关记载及其对《庄子》的评注阐释得以了解。

二、《庄子》的接受

关于《庄子》,鲁迅曾言:“其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也”[5];郭沫若说:“秦汉以来的一部中国文学,差不多大半是在它的影响之下发展的”[6]。在中国历史上,《庄子》一书无论其思想成就抑或文学成就都堪称卓著,对后世影响巨大。日本作为东亚汉字文化圈的重要区域,这一点也概莫能外。

日本中世禅林中,研读《庄子》者大有其人。他们或在讲经传法时“以庄解禅、援道释禅”,或在汉诗文创作时巧妙引用《庄子》的语句及故事典故,或对《庄子》的某篇某段直抒感慨,显示出对《庄子》的熟读与深刻理解。

由于禅宗在形成与发展的过程中曾大量吸收老庄的思想成分,因此与老庄有诸多的相似相通之处。正如李泽厚在《中国思想史论》中所说:“人们常把庄与禅密切联系起来,认为禅即庄。确乎两者有许多相通、相似以至相同处,如破对待、空物我、泯主客……,特别是在艺术领域内,庄禅更常常混为一体,难以区分。”[7]因此,禅僧在传法讲经时常常发挥《庄子》的思想表达或将其融合在佛教的义理之中。“夫佛氏之学、清静寂灭枯木死灰而已……庄生尚云、况于佛氏耶”(《铁钝集》),“天以此而得清、地以此而得宁、日月以此而得明、圣人以此而得灵、佛法以此而得大化、万民以此而得乐太平”(《中岩和尚语录》)等等,都是日本中世禅僧阐明禅意禅理或禅宗之道的法语,却与《庄子》的表达几无二致。对此,被誉为“七朝帝师”的梦窗疏石(1275-1351)曾在《梦中问答》中说:“若有人问禅有时或以孔孟老庄之言回答”[8]394,可见,在禅僧社会,孔孟老庄之学只是修禅助道的工具而已。因此,在论及庄禅的优劣高低时,梦窗疏石道:“庄子等不知凡事皆有前世业因、故将贫富贵贱视作自然、不如佛教”[8]394,始终坚持“禅优于庄”的态度,而这也代表了中世禅僧对待庄禅的基本立场。

禅僧熟读《庄子》,在其传记或与《庄子》相关的汉诗文中亦可察知。《一山国师妙慈弘济大师行记》中记述被称为“五山文学鼻祖”的渡日元僧一山一宁(1247-1317):“教程诸部、儒道百家、稗官小说、乡谈俚语、出入泛滥、辄累数幅、是以学者推博古”;《日本高僧传》载雪村友梅(1290-1346)为“建仁寺大龙庵开山、学大才、谙庄子僧”,《雪村大和尚行道记》载其“在峡隘舟中、手批小本南华真经、每纸一览、抛向水中、人见而问之、师笑曰、不记胡为、闻者卷舌”;《扶桑禅林僧宝传之净因寺伟仙裔禅师传》中载伟仙方裔(1333-1414)“师夙夜勤学不辍、三学之外、傍及诗书庄老之文”。中岩圆月(1300-1375)、惟忠通恕(1349-1429)、江西龙派(?-1446)、九鼎器重(?)、琴叔景趣(?-1507)等禅僧研读《庄子》分别留下题为“读在宥篇”、“读庄子二首”、“焚香读南华经”、“读庄子齐物论”、“读逍遥游篇”的汉诗。其中,中岩圆月还著有“鲲鹏论”与“道物论”两篇汉文,前者以《庄子·逍遥游》中的鲲鹏为抒情对象,借此表达了中岩对庄子文笔的推崇以及对其作品艺术意境的倾倒,而后者则是对《庄子·齐物论》中关于“道”与“物”的阐述有感而发,借此阐明禅道,表现出作者站在禅僧立场上融合庄禅、以庄解禅的思想倾向有关中岩圆月汉文“鲲鹏论”与“道物论”的具体分析可参考笔者刊登在《解放军外国语学院学报》2012年第7期的“中岩圆月的道家思想”一文。。此外,在上州隐遁期间,中岩圆月建寺取名“吉祥寺”,寺内建庵曰“止止庵”,二者出自《庄子·齐物论》“吉祥止止,虚室生白”一语,即“观照空明的心境,空明的心境可以生出光明,福善之事止于凝静之心”之意。中岩亲炙庄子,可窥一斑。因此,芳贺幸四郎称中岩圆月为整个中世最能理解《庄子》,与庄子最有共鸣之人[9]。然而,禅僧中也有人对《庄子》持怀疑甚至否定的态度。中世前期的著名学问僧虎关师炼(1278-1346)在其著作《通衡》之五中曾言:“始予读庄子、爱其玄高奇广、诸子所不及也、后得列子、向之玄高奇广、皆列子之文也、只周加润色、故令我爱其文耳矣……庄周识高才博、岂必采御寇乎……庄子者中古剽窃之文乎”。虎关认为庄子之文的玄高奇广不过是剽窃列子之文并加以润色而已。此外,大休宗休(1466-1549)也曾评述《庄子》:“盖南华真经、庄座主荒唐之说也、遽然化蝶、栩然入南华、然而不近梅、虽夸大椿八千之春秋、不原朝菌一日之荣焉、予所不取也”。可见,禅僧虽以庄解禅,但对《庄子》并非全盘接受。

由于《庄子》逍遥游的思想暗合禅宗的所谓“游戏三昧”与“松老云闲”的精神境界,加之《庄子》中“鲲鹏”、“蝶梦”等故事典故早已深入人心,因此,中世禅僧从文学的角度十分亲近《庄子》,不仅以《庄子》中的寓言故事为题吟诗作画,在汉诗文中更是大量引用《庄子》语句。即便是对《庄子》一书持否定态度的虎关师炼、大休宗休等人也不例外。本文对收录于上村观光《五山文学全集》及玉村竹二《五山文学新集》中共计61名禅僧的作品进行考察得知,在其中明显引用《庄子》的禅僧达50名。《庄子》一书在日本中世禅林流传之广由此可见。观其出处几乎遍及《庄子》三十三篇,而多集中于《逍遥游》、《齐物论》、《大宗师》、《德充符》、《秋水》、《知北游》、《盗跖》等篇,以《逍遥游》中的“鲲鹏”和“藐姑射”、《齐物论》中的“蝶梦”、《秋水》中的“濠上观鱼”、《盗跖》中的“白驹过隙”最受欢迎。禅僧在作品中或流露对庄子笔下逍遥自由之境的向往,或表达与庄子“淡泊名利”、“随顺自然”、“万物齐一”等思想主张的强烈共鸣。

关于中世禅僧研读的《庄子》为何种注疏本,江户初期的大儒林罗山(1583-1657)曾指出:“本朝古来读老庄列者、老则用河上公注、庄则用郭象注、列则用张湛、而未尝有及希逸口义者、近代南禅寺沙门岩惟肖尝闻庄子于耕耘老人明魏、而后、惟肖始读庄子希逸口义、而来比比皆然”[10]。岩惟肖即惟肖得岩(1360-1437),法号惟肖、讳得岩。禅林中有将讳中一字冠于法号之前的习惯,故又称岩惟肖。据林罗山所言,惟肖得岩为禅林中最早读林希逸撰《庄子鬳斋口义》者,即中世禅林的《庄子》研究以惟肖得岩为转折,之前用《庄子》郭象注,之后开始使用林希逸撰的《庄子鬳斋口义》。

三、《庄子鬳斋口义》的传入

《庄子鬳斋口义》自惟肖得岩即室町中期开始,在禅林广泛流传,《庄子》的影响进一步扩大。据《庄子口义大成俚谚钞》载:“而来元亨建武之乱后、南朝侍臣有右大将长亲、花山家之庶流也、号耕云老人、又曰明魏、侍南朝帝讲周礼仪礼、瑞珑山南禅寺僧岩惟肖就明魏学郭象注、其后惟肖悦希逸口义以是为讲、废郭象注专用口义、权舆惟肖”[11]。另据《本朝高僧传》第四十卷中的“京兆南禅寺沙门得岩传”载:“释得岩、号惟肖、备州人也……严构双桂园于南山、谢事燕居、易学叩门者众、岩又玩庄子、始讲鬳斋口义、作抄十卷、盖以其中多用禅语、而世人难晓也……”[12]。关于耕云明魏,惟肖得岩在《耕云老人寿像赞》中曾对其才华极口称赞:“……和歌之妙绝、出近古定家卿……姬孔之籍、庄列之言、及乎汉唐二史、上下数千载事、质其疑义、征其异闻、如鼓待桴、如矢中的、益扣而益不尽……何其博览强记、老而不衰如此”[13]。石原清志在“耕云明魏与中国诗学”中称其“广泛涉猎中国古典及枢要典籍”,并言其歌论深受曹植、李白、杜甫、白居易等著名诗人的影响[14]。由以上记载可知,惟肖得岩师从才华卓著的耕云明魏学习《庄子》郭象注,后来惟肖转而研读林希逸的《庄子鬳斋口义》,并以其为依据在禅林中讲述《庄子》,并撰《庄子鬳斋口义抄》十卷,自惟肖得岩之后,禅林废郭象注而专用林希逸口义。但关于惟肖得岩的《庄子鬳斋口义抄》,《本朝高僧传》后也再无任何相关记载,据玉村竹二著《五山文学新集》与北村泽吉著《五山文学史稿》中的相关内容推断,应该是在文安四年(1447)的火灾中佚失了。作为最早研读《庄子鬳斋口义》并据此讲述《庄子》者,惟肖得岩著有多篇汉文对《庄子》的“言意论”、“道物论”、“庖丁解牛”、“轮扁斫轮”等进行阐释评述,并依据《庄子》所提倡的“返璞归真”,将晚年的住所命名为“蕴真轩”。惟肖的庄子接受及庄子造诣得以想见。

对于《庄子鬳斋口义》的舶来及其在禅林中的流传,武内义雄称:“这正是禅僧对吾国老庄研究史改革的一个实证”[15]。的确,在惟肖得岩之后,越来越多的禅僧开始使用《庄子鬳斋口义》研究庄学。芳贺幸四郎在《关于中世禅林的学问及文学的研究》中指出,采用口义本研究《庄子》的禅僧,除惟肖得岩外,还有月翁周境(?-1500)、天隐龙泽(1422-1500)、万里集九(1428-?)、景徐周麟(1440-1518)、月舟寿桂(1470-1533)、一华建怤(?)、伯容见雍(?)、英甫永雄(1547-1602)八人。据《荫凉日轩录》载,文明十八年(1486)六月翁周境举行《庄子》讲义,听讲者有龟泉集证(1424-1439)、横川景三(1429-1493)、桃源瑞仙(1433-1489)、春阳景杲(?)、景徐周麟。其中虽未记载月翁周境使用何种《庄子》的何种注本,但根据芳贺幸四郎的推定,当为林希逸的《庄子鬳斋口义》。另据《林罗山先生年谱》载,“先生十四岁、今兹、永雄南华口义讲述、其援用之处、屡屡使先生对校”。即庆长元年(1596),英甫永雄讲述《庄子鬳斋口义》,少年林罗山担其助手。

室町中后期,《庄子鬳斋口义》不仅在禅僧社会流传,同时也被用于足利学校足利学校为室町中期由关东管领上山宪实开设的学校,目的在于对武士和僧侣加以教导,旨在提升其文化修养,校长通常以著名僧侣担任。的《庄子》讲义及博士家清原氏的《庄子》研究中。然而,在中国的宋元明清时代,既无对《庄子鬳斋口义》的专门研究,在黄宗义的《艾轩学案·舍人林竹溪先生希逸》与《宋元学案·林希逸传》中也无关于口义本的记载。有关《庄子鬳斋口义》的内容,也仅在《永乐大典》的《庄子集解》、褚伯秀的《南华真经艺海篡微》中有部分收录,言及口义本的也仅有刘辰翁的《庄子点校》、张四维的《庄子口义补注》、王太岳的《庄子口义考证》。

为何在中国不被重视的《庄子鬳斋口义》,在日本中世后期的禅林乃至近世却如此广泛流传呢?对此,长泽规矩也认为《庄子》林希逸注之所以流行,一是由于比《庄子》王弼注等注疏本更为详细,二是采用了佛教用语[16]。荒木见悟在“林希逸的立场”一文中曾言:“《庄子口义》中,大量引用《金刚经》、《圆觉经》、《楞严经》,而这些经典无不与禅思想密切相关……”[17]

《四库全书总目提要》关于《庄子鬳斋口义》有如下记载:

希逸乃以章句求之、所见颇陋、即王吕二注、亦非希逸之所及、遽相诋斥、殊不自量、以其循文衍义、不务为艰深之语、剖析尚为明畅、差胜后来林云铭辈……故姑录存之、备一解焉[18]。

这段记载指出林希逸的庄子理解虽然浅薄,不比王吕二注,但用语通俗易懂、剖析明快流畅,胜过后来的林云铭之辈。

对《庄子鬳斋口义》与禅宗思想的关系,王迪经过实际考证指出,《庄子口义》中除去发题,有二十五章引用佛语,除仅在几处发现《金刚经》、《圆觉经》、《楞严经》外,其余几乎全用“禅家”、“禅家所谓”、“释氏”、“佛家”、“佛书”、“佛经”等用语表示,共计83处,且引用之处即便用“佛家”、“佛经”、“释氏”表示,解释的文字也出自禅宗经典[19]。

综合以上几种观点,本文认为“解释通俗易懂且多用禅语”才是《庄子鬳斋口义》流行于日本中世禅林后期乃至近世的最大原因。而日本的《庄子》研究,也因《庄子鬳斋口义》的流行而在中世后期开始呈现出与中国不同的发展态势。

结 语

由于特殊的社会文化背景,日本中世禅僧在钻研佛经的同时,对儒道典籍及大陆文学亦多有涉猎,《庄子》在禅林中得以广泛流传与接受。禅僧不仅在讲经修道时表现出“以庄解禅”、“引庄修禅”的思想倾向,在文学创作上也格外亲近《庄子》,写出大量与《庄子》相关的汉诗文作品。由于解释通俗易懂且多用禅语,《庄子鬳斋口义》在中世后期取代《庄子》郭象注成为《庄子》流传的主要注释本,《庄子》在禅林的影响进一步扩大。

[参 考 文 献]

[1] 高文汉.中日古代文学比较研究[M].济南:山东教育出版社,1999:446.

[2] 福永光司.道教与日本文化[M].东京:人文书院,1982:88.

[3] 信瑞.大日本佛教全书第72卷史传部11[M].东京:铃木学术财团,1972:583.

[4] 川濑一马.五山版的研究上卷[M].东京:日本古书籍商协会,1970:413.

[5] 鲁迅.汉文学史纲要[M].上海:上海古籍出版社,2005:32.

[6] 郭沫若.庄子与鲁迅[M].北京:人民文学出版社,1992:64.

[7] 李泽厚.中国思想史论上[M].合肥:安徽文艺出版社,1999:64.

[8] 梦窗疏石.梦中问答·谷响集[M].东京:勉诚社,1977.

[9] 芳贺幸四郎.关于中世禅林的学问与文学的研究[M].东京:思文阁,1981:201.

[10] 京都史迹会编纂.罗山先生文集[M].京都:平安考古学会,1918:187.

[11] 毛利贞斋.庄子口义大成俚谚钞[M].国会图书馆藏本,1663:77.

[12] 师蛮.大日本佛教全书第40卷[M].东京:大日本佛教全书刊行会,1931:266.

[13] 玉村竹二.五山文学新集第2卷[M].东京:东京大学出版会,1968:721.

[14] 石原清志.耕云明魏与中国诗学[J].龙谷大学论集,第388号,1969:165-171.

[15] 武内义雄.武内义雄全集第6卷诸子篇1[M].东京:角川书店,1978:231.

[16] 长泽规矩也.和刻本诸子大成第9辑[M].东京:汲古书院,1976:143.

[17] 荒木见悟.林希逸的立场[C]//中国哲学论集七,1981:53.

[18] 四库全书总目提要28·子部道家类[M].台北:商务印书馆,1968:50.

[19] 王迪.老庄思想在日本的接受[M].东京:国书刊行会,2001:180-184.

Spread and Attainment of Zhuangzi in Buddhist Temples in Japanese Medieval Times

WU Chunyan

(School of Foreign Languages, Guangdong University of Technology,Guangzhou,Guangdong,510006)

Abstract: In the Medieval times, Zenrin communications between China and Japan were frequent. Many Chinese books, including Zhuangzi, were introduced to Japan. Since Zen Monks absorption nonBuddhist Chinese books, Zhuangzi became popular in Zenrin. Zen monks not only introduced Zen through Zhuangzi, but also wrotemany Chinese poetry about Zhuangzi, indicating their deep understanding of Zhuangzi. In the late Medieval times, Zhuangzi Interpretation in Study turned into the annotated edition of Zhuangzi, due to its easy to understand and many use of Zen talks, presenting the different Zhuangzi research development from that in China.

Key words: Zenrin; Zen Monk; spread; attainment

[责任编辑:郭冬梅]