中医治疗脾虚气滞型功能性消化不良临床研究

2015-04-26黄小燕

黄小燕

(福建省第二人民医院,福建 福州 350001)

中医治疗脾虚气滞型功能性消化不良临床研究

黄小燕

(福建省第二人民医院,福建 福州 350001)

目的:观察和胃贴敷脐配合运胃汤口服治疗脾虚气滞型功能性消化不良患者的临床疗效。方法:将符合纳入标准的100例患者随机分为观察组与对照组各50例,治疗组患者给予和胃贴敷脐配合运胃汤口服治疗,对照组患者给予多潘立酮片、兰索拉唑口服治疗。治疗6周后,观察比较两组患者的临床疗效。结果:经治疗,观察组患者治疗总有效率为90.0%,明显高于对照组的78.0%,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:和胃贴敷脐配合运胃汤治疗脾虚气滞型功能性消化不良患者疗效确切,值得临床推广应用。

功能性消化不良;中医内外合治;临床研究

功能性消化不良(FD)为全球性多发病、常见病,患者常有饱胀不适、早饱、上腹痛、上腹烧灼感等临床症状。西医治疗主要采用抗抑郁、促进胃肠动力、保护胃黏膜、抑制胃酸、抗幽门螺杆菌、心理调护等方法。中医治疗临床经验丰富,有采用中药汤剂、中成药辨证治疗的内治法,又有针刺、药物贴敷、推拿、穴位注射、埋线、灸法、耳穴压丸、电针及TDP疗法等外治法。为观察中医内外合治脾虚气滞型功能性消化不良患者的临床效果,本文分别采取中医内外合治和常规西药治疗,观察比较两组患者临床效果,现具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2011年5月-2014年4月我院收治的100例脾虚气滞型功能性消化不良患者作为研究对象,随机分为观察组和对照组各50例。其中,观察组男20例,女30例,年龄26~58岁,平均年龄(32±2.5)岁,平均病程3.5年;对照组男16例,女34例,年龄28~60岁,平均年龄(33±2.8)岁,平均病程3.2年。两组患者的性别、年龄、病程等基本资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

西医诊断按罗马III功能性消化不良[1]诊断标准:①诊断前近3个月出现症状;②有餐后饱胀不适、早饱感、上腹痛、上腹烧灼感;③无其他功能性疾病。

中医标准按照《中医内科学》[2]诊断:属于“胃痛”“痞满”等范畴,参照《中药新药治疗痞满证的临床研究指导原则》[3]脾虚气滞证:①主证:胃脘部疼痛或痞塞胀满;②次证一:倦怠乏力,胃脘喜温喜按,饮食减少,舌质淡,大便溏薄,苔薄白,脉细;③次证二:食后饱胀不舒,纳呆易饱,舌质淡红,嗳气返酸,苔薄黄,大便不畅,脉弦。主证必备,同时具备次证一及次证二中任意一项。

1.3 纳入标准

年龄18~65岁;经全腹彩超、电子胃镜等检查诊断为功能性消化不良,排除器质性疾病;符合《中药新药治疗痞满证的临床研究指导原则》中脾虚气滞证诊断标准,符合《中医内科学》“胃痛”“痞满”等诊断标准。

1.4 排除标准

无法判断疗效或资料不全等影响疗效者,未按规定时间用药者;年龄18岁以下或65岁以上者;妊娠或哺乳期妇女,对本研究方药过敏者;观察期间服用其他影响胃肠功能药物者。

1.5 方法

1.5.1 对照组 给予兰索拉唑(生产厂家:四川海蓉药业有限公司,国药准字:H20065186)口服,每次15mg,每天1次;多潘立酮片(生产厂家:西安杨森制药有限公司,国药准字:H10910003)口服,每次10mg,每日3次,于晨起饭前30min吞服,连续6周为1个疗程。

1.5.2 观察组 给予和胃贴敷脐配合运胃汤口服,连续6周为1个疗程。和胃贴组成为炒白术、苍术、木香、草豆蔻、砂仁、冰片,按5∶3∶3∶3∶2∶1比例研制成粉,取10g用茶油调成糊状,敷于神阙处,2天贴敷1次,每次约14h。运胃汤组成为:柴胡9g、白芍15g、茯苓15g、白术15g、甘草3g、香橼10g、紫苏子9g、炒莱菔子10g、广化皮10g,水煎汤,分两次温服。治疗期间除按规定用药外,均不得服用其他药物,并嘱患者以清淡、软质饮食为主,定时定量进餐,或少食多餐,忌食寒凉、辛辣、酸性等刺激性食物,忌烟酒,宜保持心情舒畅。敷脐后如皮肤出现皮疹、红肿、瘙痒等不良反应症状应立即停止。服药后出现皮肤瘙痒、红疹、腹痛、腹泻、便血、呕血、头痛、头晕、心悸、耳鸣、听力下降等严重不良反应时应立即停止用药。

1.6 疗效标准

疗效评定参照中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会推出《功能性消化不良中西医结合诊治方案(草案)》[4]中相关标准。痊愈:疗效指数≥90%,主要症状基本消失;显效:疗效指数为60%~90%,主要症状明显减轻;有效:疗效指数为30%~60%,主要症状减轻;无效:疗效指数<30%,主要症状无减轻或加重。

总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%

1.7 统计学处理

2 结果

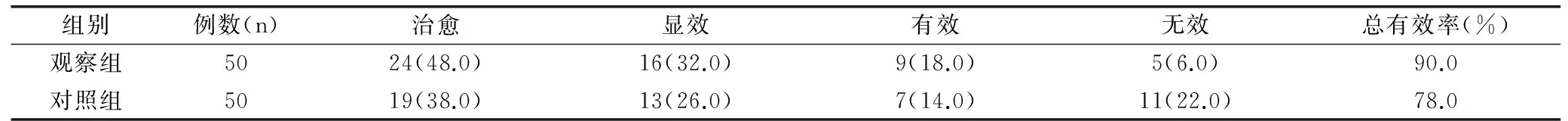

观察组患者治疗总有效率为90.0%,高于对照组的78.0%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床疗效比较 [n(%)]

3 讨论

功能性消化不良(FD)属于中医“胃痛”“痞满”等范畴,病变在胃,涉及肝脾,古代文献中有多处描述,如汉·张仲景《伤寒论》云:“满而不痛者,此为痞。”《素问·五常政大论》记载:“备化之纪,其病痞。”《素问·至真要大论》云:“心胃生寒,胸膈不利,心痛痞满。”该疾病由于饮食、劳倦、情志所伤,致使胃气机阻滞,碍于中焦,升降功能失常,形成食积、湿热、痰瘀等病理产物,从而形成FD,影响胃的受纳与和降。《内经》云:“饮食自倍,肠胃乃伤。”功能性消化不良中医疗法较多,其中外治法包括针灸、药物贴敷、推拿、穴位注射、耳穴压丸、穴位埋线、电针及TDP疗法等;内治法包括中药汤剂、中成药辨证施治;内外合治法包括中药内服联合针刺及TDP疗法、中药内服结合中药外敷、穴位推拿及TDP疗法等。

内外合治理论为历代医家的常用临床治法,起于张仲景,源于《内经》,后世医家均有进一步的发展 。中医学整体观认为,五脏六腑、表里内外,相互依存相互为用,并由经络承担传递信息。体内发生病变,五脏六腑各部均有卫气保护,为达到内病外出的治疗目的,由卫气将病邪逐出体外,体表敷药可起到开腠理、宣穴窍的作用。因此,内外合治可将具有香窜透皮作用的药物填脐渗入皮肤,作用于神经末梢,调整神经功能,激发抗病能力,增强免疫机制。内服、外敷兼用,既能攻邪又使邪出路,故可增加临床疗效,节省药源,减轻患者的经济负担。内外治法仍需辨证论治,集外治大成的吴尚先云:“外治之理即内治之理,外治之药亦即内治之药”,强调“虽治在外,无殊治在内也”,均需根据药物的性味、归经、作用,结合疾病的证候特点,合理选药。神阙穴位于脐中央、腹中部,介于中下焦之间,既是先天结缔,又为后天气舍。肠道位于下焦,脾胃病患者常兼有大便稀溏、不爽、矢气多等肠道症状,施治神阙亦可通降肠道气机。神阙位于脐部,屏障功能最弱,皮下并无脂肪组织,有利于药物穿透、弥散、吸收,故临床多选择神阙穴行敷脐疗法。

功能性消化不良患者以脾虚气滞型居多,其病位在脾,病理为本虚标实。由于久病脾胃受累,或素体不足,本虚以脾虚为主,标实以气滞为主,或因胃中气机阻滞,不通则痛,不降则痞,或因肝失条达,肝胃不和,郁滞化火。该疾病临床主要表现在肝气不疏、脾气不升、胃气不降、腑气不通等方面,患者常因气滞表现胀满、疼痛等不适。本研究中,敷脐方和胃贴中炒白术与苍术可健脾养胃、祛湿;木香可疏肝理气、和胃止痛;草豆蔻、砂仁可温脾暖胃、消胀止呕;冰片具有健脾和中、理气止痛等功效,芳香走窜、清热止痛。和胃贴可通过敷脐发挥调节阴阳、刺激神阙穴周围神经、改善消化系统功能、调节神经体液、扶正祛邪、运胃脾阳、和胃理肠等作用。同时,为较快减轻腹痛、腹胀、恶心、呕吐等症状,结合脐部敏感高、渗透快的特点,减少胃肠道不良反应。白芍可升散柴胡、缓急柔肝,又无耗阴伤血之弊;运胃汤中柴胡可调达肝脏气机、疏肝解郁;香橼、莱菔子、紫苏子等药物疏肝解郁、理气宽中。全方具有疏肝理气、益气健脾之功效,茯苓、白术、甘草可健脾益气、补虚。

综上所述,和胃贴敷脐配合运胃汤治疗脾虚气滞型功能性消化不良患者疗效确切,值得临床推广应用。

[1] DOUGLAS A,DROSSMAN.The Functional Gastrointestinal Disorders and the Rome Ⅲ[J].Gastroenterology,2006,130(5):1377-1390.

[2] 周仲瑛.中医内科学(新世纪第二版)[M].北京:中国中医药出版社,2007:188-198.

[3] 郑莜萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:134-139.

[4] 张万岱,危北海,陈治水,等.功能性消化不良的中西医结合诊治方案(草案)[J].中国中西医结合消化杂志,2004,12(12):381-383.

(责任编辑:李岚春)

2015-03-18

黄小燕(1983-),女,福建省第二人民医院住院医师,研究方向为中医内科。

R259

A

1673-2197(2015)14-0095-02

10.11954/ytctyy.201514048