治疗荨麻疹中药内服方剂特点探析

2015-04-26广州中医药大学广东广州510403

曾 峰,徐 勤(广州中医药大学,广东 广州 510403)

治疗荨麻疹中药内服方剂特点探析

曾 峰,徐 勤*

(广州中医药大学,广东 广州 510403)

目的:探索治疗荨麻疹内服方剂的组方用药特点,以期为荨麻疹的中医药治疗和研究提供参考。方法:通过查阅文献搜集28位中医名家治疗荨麻疹的40首中药内服处方,对其所用药物的功用、四气五味、归经、使用频率等进行统计分析。结果:使用频率最高的药物为防风、荆芥、甘草、蝉蜕、当归等,寒温并重,甘苦辛为主,多归肝经。结论:风邪和体虚是导致荨麻疹的首要病因,祛风解表,补虚和血之法在荨麻疹的中医治疗中居重要地位。

荨麻疹;内服方剂;组方用药特点

荨麻疹是一种常见的过敏性皮肤病,中医称为“隐疹”“风疹”,是一种以皮肤出现红色或苍白风团,时隐时现的瘙痒性、过敏性皮肤病。因先天禀赋不足,卫外不固,风邪乘虚侵袭所致;或表虚不固,风寒、风热外袭,客于肌表,致使营卫失调而发;或饮食不节,过食辛辣肥厚,或肠道寄生虫,使肠胃积热,复感风邪,内不得疏泄,外不得透达,郁于皮毛腠理之间而发。此外,情志内伤,冲任不调,肝肾不足,血虚生风化燥,阻于肌肤也可生成[1]。笔者搜集了多位名家治疗荨麻疹的内服方剂,进行统计分析,以期为临床用药和荨麻疹的研究提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

分析资料均来源于由王明惠、赵亚平、杨磊主编,人民军医出版社于2005年2月出版的《疑难病名医特色经验丛书》之《皮肤病性病名医秘验绝技》[2]。1.2 药物分析方法

以《中药学》教材[3]、《中国药典》2005年版一部[4]中的药物药名、性味、归经、功效为依据进行统计分析,若《中药学》教材已收录该药,则以教材为标准,若《中药学》教材中没有收录该药,则以《中国药典》2005年版一部为标准,统一药名,并输入药物功效及性味归经。

2 结果

笔者搜集了《皮肤病性病名医秘验绝技》第3章“荨麻疹”中李寿山、赵炳南、朱仁康等28名中医名家治疗荨麻疹的内服中药处方40首,对药物的功用归类、四气五味、归经等进行整理和分析。共涉及中药130味,其中植物药112味(占86.15%),动物药12味(占9.23%),矿物药6味(占4.62%),出现的总频次为616次,平均频次为15.4次/首。2.1 药物功用分类

笔者参考《中药学》的内容,将130味中药按功用进行归类,分为清热药、解表药、活血化瘀药、补虚药、祛风湿药等共19类。其中味数大于10味的药物有清热药20味、解表药17味、补虚药13味、活血化瘀药13味、祛风湿药12味5类,共占总味数的57.69%。出现频次前5位分别是解表药115次、清热药136次、补虚药117次、利水渗湿药38次、活血化瘀药31次,共占药物总频次的77.44%。2.2 药物归经

文中涉及的130味中药均具有明确的归经记载,共涉及肝经、肺经、脾经等十二条经脉。药物的总归经频次为1 556次,其中归肝经的71味药物出现频次为339次,归肺经的43味药物出现频次为254次,归脾经的41味药物出现频次为232次,归心经的32味药物出现频次为207次,归胃经的49味药物出现频次为185次。归于这五条经脉的236味药物占总归经频次的78.21%。2.3 药物气味分类

文中涉及的130味中药的四气五味分类统计情况显示,在药物四气方面,48味寒性药物寒药出现256次,48味温性药物出现247次,30味平性药物出现102次,2味凉性药物出现9次,2味热性药物出现2次。在五味方面,65味甘(淡)味药物出现325次,61味苦味药物出现283次,57味辛味药物出现267次,9味酸(涩)药物出现34次,13味咸味药物出现33次。2.4 药物使用频率

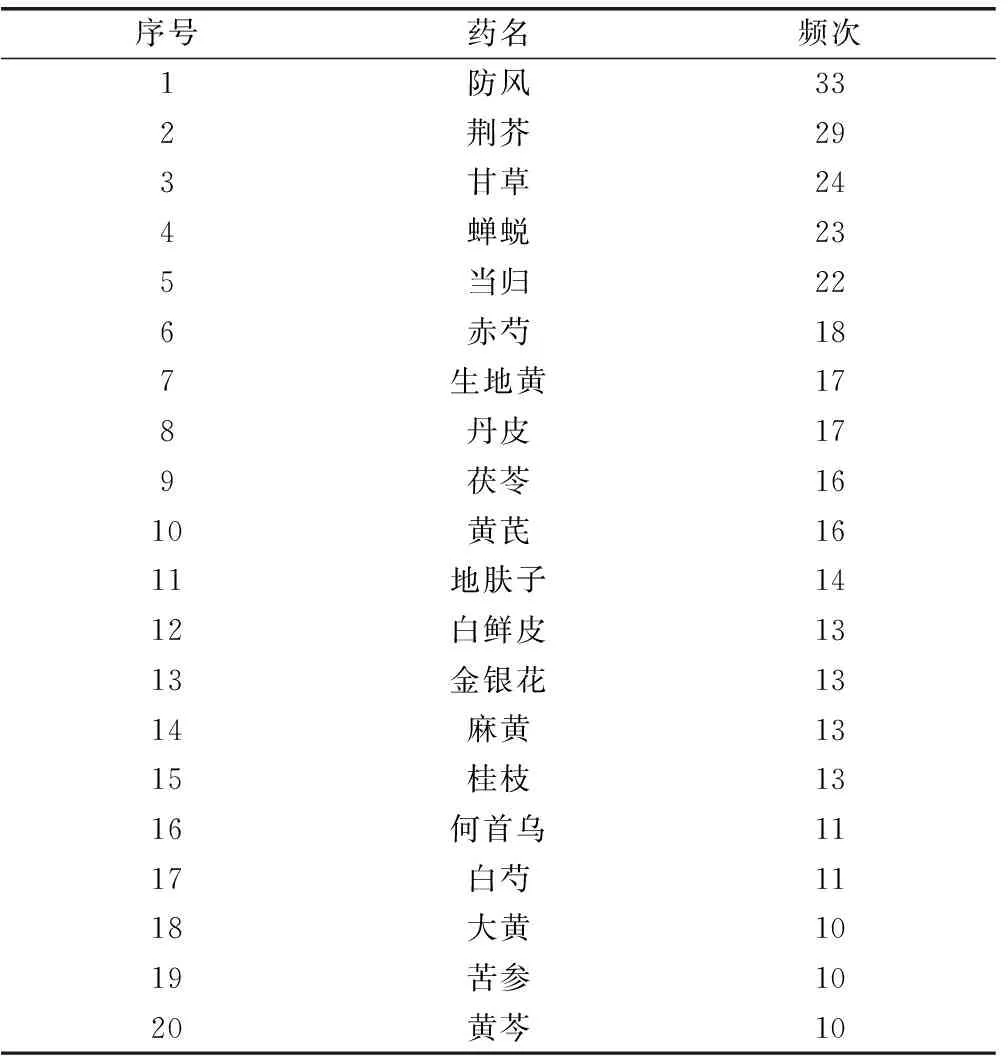

使用频率在5次及以上的药物共有37味,占药物总味数的28.46%,总使用频次为448次,占药物总频次的72.73%。使用频率仅为1次的药物达51味,占药物总味数的39.23%,而使用频次为51次,仅占药物总频次的8.28%。统计显示,使用频率位于前20的药物,频次为333次,占药物总频次的54.06%。其中5味解表药的频次为111次,7味清热药的频次为98次,5味补虚药的频次为84次,2味利水渗湿药的频次为30次,1味泻下药的频次为10次。详见表1。

3 讨论

从以上的统计分析中可以看出,文中搜集的28位名家治疗荨麻疹的内服方剂中,以解表药、清热药、补虚药为多,共50味,占总药味的38.46%,频次为408次,占药物总频次的66.23%。解表药中,以发散风寒药为主,发散风热药为辅;清热药中,以清热燥湿药为主,清热凉血药为辅;补虚药中,以补血药为主,补气药为辅。从归经的情况来看,以归肝经为主,肺、脾、心、胃经次之。四气方面,寒温并用,温药基本倾向于祛风通络,寒药大多同时兼有祛湿和凉血作用。五味方面,甘、苦、辛味为主,甘有补虚、和中、调和药性、缓急止痛之效,苦有泄热、燥湿、坚阴之功,辛有发散、行气、行血之能。从上文分析结果来看,荨麻疹的中医内服方药多以甘温解表、苦寒清热为主,兼以补虚渗湿,活血化瘀,标本同治。在药物使用频率方面,防风、荆芥、甘草、蝉蜕、当归五种药物的使用频率大于20次,共131次,占总频次的21.27%,说明祛风解表、补虚和血之法在荨麻疹的中医治疗中居首要地位,同时也提示风邪和体虚是导致荨麻疹的重要病因,正如《医宗金鉴·外科心法要诀》云:“此证俗名鬼饭疙瘩,由汗出受风,或露卧乘凉,风邪多中表虚之人。”当归、白芍、何首乌、赤芍、生地、丹皮等治血之药均蕴含“治风先治血,血行风自灭”之意。施向红[6]、刘真[7]、周琳[8]等都采用玉屏风散加减治疗慢性荨麻疹,总有效率分别为94.2%、95.8%、95.0%。王朋军[9]、陈煜华[10]、陈训军[11]等用当归饮子加减治疗该病,总有效率分别为91.0%、97.6% 、88.6%。

表1 使用频率前20位药物频次分类统计

28位名家的40首内服方剂的统计分析结果与祖国医学长期以来对荨麻疹的病因认识和治疗原则相符合。在荨麻疹的治疗过程中,除遵循甘温解表、苦寒清热兼以补虚渗湿的治则,祛风解表、补虚和血之治法外,在遣方用药时多注重药物的性味归经,可能会取得更好的效果。

[1] 李曰庆.中医外科学[M].北京:中国中医药出版社,2002:177.

[2] 赵亚平,杨磊.皮肤病性病名医秘验绝技[M].北京:人民军医出版社,2005:57-72.

[3] 黄兆胜.中药学[M]. 北京:人民卫生出版社, 2002.

[4] 国家药典委员会.中国药典[S].北京:化学工业出版社, 2005.

[5] 国家中医药管理局《中华本草》编委会.中华本草[M].上海:上海科学技术出版社, 1998.

[6] 施向红.玉屏风散加味治疗慢性荨麻疹56例[J].浙江中医杂志,2007,42(11):642.

[7] 刘真.加味玉屏风散治疗慢性荨麻疹疗效观察[J].广西中医药,2009,32(1):17.

[8] 周琳.玉屏风散加味治疗慢性荨麻疹20例[J].四川中医,2008,26(8):106.

[9] 王朋军.当归饮子治疗慢性荨麻疹79例[J].光明中医,2006,21(3):31.

[10] 陈煜华.当归饮子治疗慢性荨麻疹42例临床观察[J].中医药导报,2008.14(9):55-56.

[11] 陈训军.当归饮子加味治疗慢性荨麻疹的疗效观察[J].湖北中医学院学报,2009,11(3):49.

(责任编辑:余 婷)

Analysis of the Characteristics about Prescriptions of Internal Use to Urticaria

Zeng Feng,Xu Qin*

(Guangzhou University of TCM, Guangzhou 510006,China)

Objective:To search on the character of making prescriptions and selecting herbs of urticaria,and provide the instruction for the Chinese medicine treatment and search of urticaria. Methods:28 herb doctors'40 prescriptions of treating urticaria were collected,these prescriptions were analyzed about their function, four properties and five tastes, meridian tropism and frequency.Results:The most frequently used herbs are radix sileris,schizonepeta,radix liquiritiae, cicada slough,angelica.Co existence of heat and cold,mainly are sweetness,bitterness and acridness,most of them pertains to liver meridian. Conclusion:Wind evil and deficiency are the major causes of urticaria. dispelling wind, relieveing exterior and reinforcing deficiency , harmonizing blood play a key role in treatment of urticaria.

Urticaria; the Character of Herbs; Character of Making Prescriptions

2015-01-27

曾峰(1986-),男,广州中医药大学硕士研究生,研究方向为中医临床基础。

徐勤(1963-),男,广州中医药大学教授,硕士生导师,研究方向为中药安全性评价。Email:xunqin@163.com.

R758.24

A

1673-2197(2015)11-0076-02

10.11954/ytctyy.201511031