新《保险法》不可抗辩条款对寿险理赔的影响

2015-04-24潘煜海

□潘煜海

中国人寿保险股份有限公司上海市分公司

新《保险法》不可抗辩条款对寿险理赔的影响

□潘煜海

中国人寿保险股份有限公司上海市分公司

一、引言

2009年10月1日,新《保险法》正式生效。其重大改进之一便是针对除年龄误告知以外的其他未如实告知事宜,引入了“不可抗辩条款”。此条款从时间上限制了保险人因参保人未如实告知而解除保险合同的权利,旨在更好地保障参保人员的利益,解决保险行业长久以来“理赔难”的问题。不过,该条款的引入却引发了保险业内人士及众多学者的担忧,认为在我国现实的社会背景下,该法条可能会加大保险人面临道德风险和逆选择的可能性,甚至会鼓励参保人员向保险人故意隐瞒重要事实,涉嫌保险欺诈,从而影响了整个保险行业的健康发展(冀彩芳,2011)。

本文拟对中国人寿上海市分公司2004年至2014年间生效的10个重大疾病保险产品投保及理赔数据进行分析,旨在研究新《保险法》中不可抗辩条款在寿险理赔过程中发挥的作用和影响。

二、选择的研究对象与研究方法

(一)研究对象及方法

本文选择的研究对象为中国人寿近10年来销售的10个重疾险类产品,它们分别是《康宁终身保险》《康宁定期保险》《国寿康恒重大疾病保险》《国寿康恒重大疾病保险(2007修订版)》《康宁终身保险(2007修订版)》《康宁定期保险(2007修订版) 》《国寿康宁终身重大疾病保险》及《国寿康宁定期重大疾病保险》《国寿附加瑞鑫提前给付重大疾病保险》《国寿附加瑞鑫提前给付重大疾病保险(2013版)》。这些险种的共同特征是均为长期保障型寿险,保险责任中均包含重大疾病保障和身故保障。

笔者将2004年至2014年之间所有生效的保单数据分为两组,一组保单的合同生效日期或复效日期在2009年新《保险法》出台之前,另一组则在该法出台之后。考虑到新《保险法》出台后仅经过了5年,而法条出台前已订立的保单已经生效了近10年,为了排除保险合同因生效时间的长短而造成前后两组保单观察窗口的不一致,笔者将数据中合同生效日期或复效日期在2004年1月1日至2007年12月31日、理赔报案日期也在此区间内的保单数据定义为“前组”,而将合同生效日期或复效日期在2010年1月1日至2013年12月31日、理赔报案日期也在此区间内的保单数据定义为“后组”,对两组数据进行比较分析。

(二)统计分析

计量数据用平均数±标准差表示。应用秩和检验对前后组的总体、重疾、重疾中肿瘤、甲状腺癌的出险时间分别进行比较。应用Pearson卡方检验对前后组的总体、重疾、重疾中肿瘤、甲状腺癌的出险率分别进行比较。所有统计分析均应用SPSS11.0统计软件,p<0.05则认为差异有统计学意义。

三、两组数据的对比结果

笔者对前后两组的数据进行筛选归类,得出以下结果:

(一)前后组出险病因分布概览

前组生效保单数共110730例,其中体检保单数112例,出险保单数281例;在所有出险保单中,申请重疾理赔的为213例,申请身故理赔的68例。后组生效保单数共30920例,其中体检保单数681例,出险保单数81例;在所有出险保单中,申请重疾理赔的为61例,申请身故理赔的20例。

在申请重疾理赔的案例中,两组数据中病因分布见表1,其中,因肿瘤而申请重疾的案例中,各器官肿瘤分布见表2。

(二)前后组总体出险时间、出险概率及体检比例的比较

前后组总体出险时间、出险概率及体检比例的比较见表3,两组出险时间及出险概率差别无统计学意义(p>0.05),而后组的体检比例显著高于前组(p<0.05)。

(三)前后组重疾出险时间及出险占比的比较

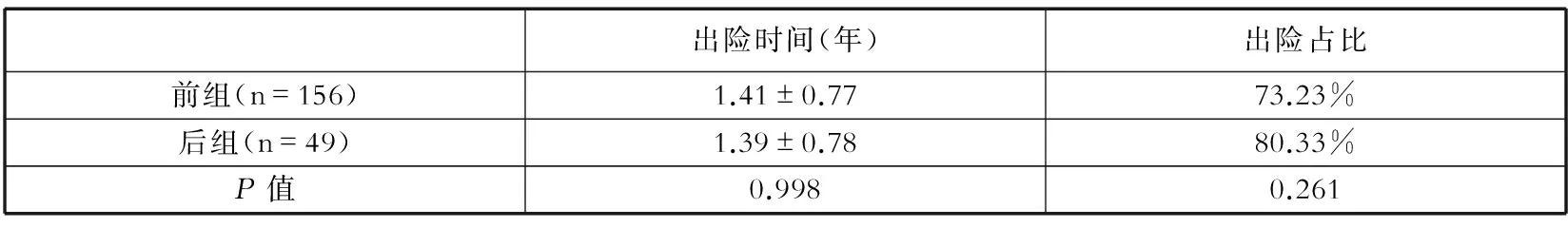

前后组重疾出险时间及出险占比(重疾在理赔申请中的比例)的比较见表4,两组出险时间及出险占比差别无统计学意义(p>0.05)。

(四)前后组肿瘤出险时间及出险占比的比较

前后组肿瘤出险时间及出险占比(肿瘤在重疾理赔申请中的比例)的比较见表5,两组出险时间及出险占比差别无统计学意义(p>0.05)。

(五)前后组甲状腺癌出险时间及出险占比的比较

前后组甲状腺癌出险时间及出险占比(甲状腺癌在肿瘤理赔申请中的比例)的比较见表6,两组出险时间差别无统计学意义(p>0.05),但后组的出险占比显著高于前组(p<0.05)。

表1 前后组重疾出险病因分布

表2 前后组重疾出险中各器官肿瘤分布

表3 前后组总体出险时间、出险概率及体检比例的比较

表4 前后组重疾出险时间及出险占比的比较

表5 前后组肿瘤出险时间及出险占比的比较

表6 前、后组甲状腺癌出险时间及出险占比的比较

四、分析与研讨

我国2009年修订的《保险法》第十六条规定,保险人在获知投保人存在足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的未如实告知事由时,有权解除保险合同,但合同的解除权,自保险人知道有解除事由之日起,超过三十日不行使则消灭。自合同成立之日起超过二年的,保险人不得解除合同。

笔者认为,该条款的出台主要基于以下两点考虑:一是国内保险公司为了公司的自身利益,经常在被保险人出险后,以投保人投保时存在未如实告知为由解除保险合同,拒付保险理赔金;同时,受益人因合同生效时间已久或当事人已故而无法举证自身清白,遭受了经济损失和情感打击,在社会上形成了保险公司“投保容易理赔难”的尴尬形象,这对保险行业形象造成了巨大的负面影响,从而影响了整个保险业的健康发展。二是在美国、德国和加拿大等西方发达国家,以及我国台湾和澳门地区,为保障参保人员的权益,大都在制定本国或本地区保险法时,规定了保险合同订立经过一定的时间后,保险公司因参保人投保时存在未如实告知而产生的合同解除权归于消灭。因此,我国《保险法》中引入不可抗辩条款被视作我国保险行业加快与国际接轨、促进自身健康发展的重要举措。

但法条在公布之初,便引起了众多学者和业内专家的高度关注。一些专家担心新《保险法》中不可抗辩条款将减少投保人所可能面临的人寿保险法律纠纷,但同时也加大了保险人所面临的道德风险和逆向选择的可能性。不少业内人士也认为,新《保险法》中对未如实告知事由的不可抗辩条款,会使少数投保人因道德不良或心存侥幸,在填写投保资料时对应该明确告知的情况故意隐瞒,不作真实说明,期望在超过抗辩期限后得到理赔,这势必使保险公司的经营成本上升,并将此部分额外的成本转嫁给所有的客户,使诚信客户的利益遭受损害,长此以往会出现劣币淘汰良币的不健康发展趋势(郁青峰,2008)。更有学者指出,新《保险法》中的不可抗辩条款规定得不够完善,特别是在明确投保人合法使用不可抗辩条款和保险欺诈之间的界限方面,法律没有作出明确的规定。

然而,鲜有专家学者用实证的方法来研究新《保险法》中不可抗辩条款究竟给保险公司和投保人带来什么样的变化,笔者特通过数据归纳分析,揭示不可抗辩条款对保险公司人寿理赔方面可能产生的影响。兹详述如下:

(一)新法引入该条款后,短期内对出险概率的影响之分析

笔者之所以会选择重疾加身故的产品作为研究对象,是因为这类长期人身保险产品生效的时间往往长达数十年,相比保费有较高的风险保额,投保人只需支付少量保费,在被保险人身患重疾或身故时受益人就将收到高额的保险理赔金。因此,投保人在投保时有极大可能存在逆选择倾向,这将使保险公司面对超出精算预估的出险客户理赔申请数量,尤其是重疾理赔,会直接影响到保险公司的经营成本。所以,从理论上来说,这类保险产品最有可能受到投保时未如实告知两年后不可抗辩条款的影响。

但是,通过对法条出台前后的两组数据进行比较得知,前后组数据的保单出险概率分别为0.25%与0.26%,差别无统计学意义(p=0.801);前后组数据的保单出险时间分别为(1.43±0.79)年与(1.37±0.80)年,差别也没有统计学意义(p=0.735)。这在一定程度上能说明《保险法》不可抗辩条款的引入,在短期内并没有出现如一些专家学者所担忧的,人寿保险公司理赔申请案例剧增的情况。换言之,目前整个客户群的出险概率和出险时间仍然在可控范围之内。

同时,笔者也对申请重大疾病理赔和申请身故理赔的出险保单作了区分,同样发现重疾出险申请理赔案例的比例在两组数据中依然没有统计学差异(75.80% vs. 75.31%,p=0.928)。再次验证了在不可抗辩条款引入之后的几年中,人寿保险公司并没有遭遇到客户整体上的逆选择风险的明显上升。

(二)提高体检比例能控制和化解新法条带来的风险

新《保险法》引入不可抗辩条款的目的之一便是强调保险人对保险标的的审查义务,迫使保险人加强对保险标的风险的审核力度,并且限制了保险人由该审查结果形成合同解除权的期限,超过该期限,保险人即使审查到参保人在投保时有未如实告知事由,合同解除权也将归于灭失。但从目前的保险实践来看,人寿保险公司对保险标的承保资格的审核往往还是局限在投保环节,因为合同一旦成立生效,如果没有发生理赔,保险公司一般很难再对保险标的进行再次审核。因此,加强投保环节的体检力度,几乎成为保险公司在新法条出台后不通过提高费率来控制风险的唯一手段。

资料显示,尽管前后组保单的出险概率差别无统计学意义,但后组保单的接受体检的比例显著高于前组(2.20% vs. 0.10%,p=0.000)。显然,提高体检比例对控制被保险人短期内的出险概率起到了至关重要的作用。仔细分析两组出险保单可以发现,前组保单中,凡是经过体检的没有发生一例保险事故,后组中有4例是经过投保体检但仍然发生保险事故的。笔者认为,这在一定程度上说明,新法条的实施给保险公司的风险管控提出了更高的要求,常规的体检项目已经不能像过去一样防范公司面临的风险,需要根据新的形势不断作出调整。

(三)甲状腺肿瘤理赔案例的异常增高应当引起重视

据笔者观察,大部分购买重大疾病保险的投保人更加看重的是保险利益中的重大疾病保障。因为身患重病,一般都需要一大笔治疗费用,这会给个人及家庭带来沉重的负担。保险公司也乐于将重疾保障作为一个重要的卖点推销给客户。众多保险公司推出的重疾产品均包含癌症这一疾病保障,而癌症也是所有重疾理赔申请中最容易达到合同约定标准的一类疾病。因此,在所有申请重疾理赔的案例中,癌症占据了绝对多数。但是,笔者比较了前后两组数据,发现在所有申请癌症重疾理赔的案例中,甲状腺癌的比例高居首位,且后组甲状腺癌占整个癌症申请重疾理赔案例的比例明显高于前组(28.57% vs. 12.18%,p=0.006)。

尽管我国甲状腺癌的发病率逐年上升,由1988年的1.78/100000升高至2009年的6.56/100000(孙嘉伟、许晓君、蔡秋茂等,2009),但笔者认为经过保险公司核保审查过的人群,其发病率理论上应该小于普通人群的发病率,且也不会在几年内有如此大的增长。之所以会出现这种情况,可能有以下两个方面的原因:第一,与其他癌症相比,甲状腺癌恶性程度低、发展缓慢,死亡率仅0.5/100000(Brito JP、Morris JC、Montori VM,2013),部分人甚至可以终身带癌生存,因此,患者检出该病后可以择期手术,患者完全有时间向保险公司进行投保,并在合同经过等待期后,接受手术治疗,向保险公司提出理赔申请。第二,随着甲状腺B超作为常规体检项目越来越普及,不明性质的甲状腺结节检出率也逐年增高。根据笔者观察,不少投保人是在发现自己检出有甲状腺结节需要随访后,担心将来可能罹患甲状腺癌,才投保了重大疾病保险,待保单经过等待期或2年抗辩期后再接受手术治疗,术后病理提示为甲状腺癌,遂向保险公司提出重大疾病理赔申请。此类情况虽然不一定属于“带癌”投保,但仍然涉及投保时重大事由未如实告知,因为保险公司核保人员在获悉被保险人患有甲状腺结节时,对重疾产品往往会做出拒保或延期承保的决定。如果被保险人在合同生效超过2年后手术并证实为甲状腺癌,保险公司将不得不面临不能解除保险合同的窘境。如果根据不可抗辩条款向被保险人进行重疾赔付,势必对其他诚信的投保人造成不公。投保人的不诚信行为不但没有受到处罚,还由此获得利益,显然涉嫌超越道德和法律的底线,必然造成更多的逆向选择,长此以往必将危及整个保险行业的健康发展。

五、结论

综上所述,通过实证分析,笔者发现新《保险法》引入不可抗辩条款后,在短期内并没有对人寿保险公司的理赔产生巨大影响,保险公司对被保险人投保体检的加强在其中起到了至关重要的作用。但由于新《保险法》实施至今已有6年,作为研究长期寿险所用的观察窗口期间尚短,因此还需要在未来进一步积累数据进行相关研究。同时,笔者发现,新法条出台后甲状腺癌在重疾理赔申请中的比例有显著上升,这也提醒保险公司,在投保体检时应当增加甲状腺B超检查,以控制和降低相应风险对保险公司经营的影响。