探索式与利用式产品创新的治理机制匹配研究

2015-04-20李随成黄聿舟等

李随成+黄聿舟等

摘要:以我国制造企业为研究对象,探讨供应商网络管理中不同治理机制对探索式与利用式产品创新的影响关系。实证结果表明:探索式创新倾向于规范治理和契约治理共同使用,规范治理有效调节契约治理对探索式产品创新的影响;利用式产品创新倾向于契约治理,规范治理有效调节权威治理对利用式产品创新的影响。

关键词:治理机制;探索式产品创新;利用式产品创新;创新管理

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2015.04.02

中图分类号:F274 文献标识码:A 文章编号:1001-8409(2015)04-0005-04

Aligning Governance Mechanisms with Exploratory and Exploitation Product Innovation

LI Suicheng, HUANG Yuzhou, WANG Wei

(School of Economics and Management, Xian University of Technology, Xian 710054

)

Abstract:Taking manufacturing enterprises as the research subjects, this paper empirically examines the effects of governance mechanisms on exploratory product innovation and exploitation product innovation respectively. The results show that exploratory product innovation tends to choose both normative governance and contract governance. Normative governance positively affects the relationship between contract governance and exploratory product innovation. Exploitation product innovation tends to choose normative governance. Normative governance positively affects the relationship between authority governance and exploitation product innovation.

Key words:governance mechanisms; exploratory product innovation; exploitation product innovation; innovation management

在日益复杂的全球化竞争环境中,产品创新成为制造企业获取竞争优势的关键。产品创新开发新概念和技术并把它们运用于为客户提供价值的产品和服务[1]。产品创新活动极少由单个企业独立完成,一些成功企业取得持续性增长的关键在于从单纯运用内部资源的“封闭式创新”转移到与供应伙伴所组成的外部网络的“开放式创新”合作[2]。供应商作为制造企业外部合作重要对象,能提供企业产品创新所需广泛的知识和技能,因此与关键供应商合作并组建供应商网络是企业产品创新过程中跨组织知识集成的重要手段[3]。

产品创新的二元性也决定了同一组织内需要同时具有探索式和利用式产品创新的能力。通过以往研究发现产品创新的成功很大程度上来自于企业对供应商网络的治理能力,其取决于如何针对不同产品创新所嵌入的特定网络选择匹配的治理机制。然而这方面的研究还较为缺乏,二者之间的内在逻辑关系需进一步探讨。基于此,本文探讨治理机制对制造企业产品创新的影响机理,试图从理论上解释其内在逻辑,从而有利于制造企业关注供应商网络组建和管理中的关键环节,为企业获取竞争优势提供理论指导。

1理论基础与研究假设

11理论基础

111供应商网络治理机制

供应商网络是由主导企业与通过产品和服务采购方式进行直接和间接管理的供应商所结成的网络[4]。制造企业组建供应商网络面临一个主要挑战是如何有效消除机会主义行为来维持组织间网络效力。其有效设计目标在于治理有限理性、资产专用性和不确定性所带来的交易困境,防止供应商的机会主义行为和搭便车现象,排除或降低阻碍组织间信息和知识顺利流动的因素,促进组织间知识共享,从而实现网络的价值创新。

在供应商参与情境下,由于制造企业与供应商之间有一部分以股权为基础的战略联盟关系,网络间具有复杂产品系统的组织特征,为保证契约的有效执行,正式治理机制不仅包括事前的契约治理,也包括事后的权威治理[5]。权威治理是以权力为基础的治理机制,制造企业使用其合法权力来影响供应商的态度、意图和行为,使得供应商能遵守制造企业的流程、规则和法规以及相关要求;契约治理以成文的契约协议来影响行为,并进行绩效评估和奖励;规范治理是以信任和承诺为基础的治理机制,它包含一系列隐含的原则和规范,使得组织间在不确定的情境下仍能一起通过知识共享、双方专用资产投入等行动来进行合作。

112产品创新

产品创新把新的想法和实践行为引入组织中,能够显著影响组织现有的流程和做法。根据所需的知识和技术的不同,许多学者采用March的观点[6]把产品创新分为探索式产品创新和利用式产品创新,分别引导着不同类型的产品开发。探索式产品创新属于激进性创新,从知识特征来看,其所需的知识是全新的,目的是开拓新的市场需求,吸引新客户,提供开创性的产品设计和革新性的工艺,其产品市场需求的不确定性高,产品开发风险较高;利用式产品创新属于渐进性创新,从知识特征来看,其通过拓展和深化现有的知识和技能,提升现有的工艺设计和结构,目的是迎合现有客户和市场需求,其产品需求相对于探索式产品创新稳定,产品开发风险较小。

上述研究表明,不同产品创新所组建的供应商网络的结构和形态是不同的,供应商网络中企业间知识流动的类型和方式也有差异。制造企业的探索式和利用式产品创新更加强调其匹配性,因此很有必要研究治理机制对产品创新的影响。基于上述分析,提出本文的研究假设。

12研究假设

121治理机制对产品创新的作用

权威治理是以权力为基础的治理机制,通过权力和正式决策流程来垂直控制供应商网络,包含对供应商绩效的评价和采用正式的评估项目、监控等方式。在关系中运用权威治理越频繁,企业干预产品创新进程的可能性越高。制造企业与供应商关系中,利用权力管理相互关系体现出有限沟通、低协作和高冲突等特征,所有这些特征都不利于产品创新[7]。虽然权威治理能确保制造企业与供应商关系形成一定程度的关系租金,然而权力的不对称性会导致在创新想法产生形成的利益分享上出现机会主义行为[8]。因此,这种以不对等权力为基础的权威治理不利于制造企业的产品创新。基于此,提出假设1:

假设1a:权威治理负向影响利用式产品创新;

假设1b:权威治理负向影响探索式产品创新。

契约治理指制造企业通过与合作伙伴契约协商明确权利和义务,保护在法律上相互独立的双方的合作关系 [9]。契约治理为制造企业与供应商关系提供清晰的界定,鼓励合作双方进行专用资产投入、开发知识共享系统。清晰和正式的权责有效减少产品创新活动中的不确定性行为。契约治理有利于网络成员在网络治理框架下的技术资源交换、信息共享和争议问题的解决。因此,契约治理能够减少合作伙伴间的不确定性所带来的交易困境,有效防范合作伙伴的机会主义行为,确保交易有效执行,从而降低供应商网络中产品创新风险。基于此,提出假设2:

假设2a:契约治理正向影响利用式产品创新;

假设2b:契约治理正向影响探索式产品创新。

规范治理有效协调网络成员间的冲突。规范治理对产品创新的作用主要通过供应商网络成员的关系价值认同过程中所形成的非正式执行力,实现供应商网络中企业间的弹性、一致性和信息共享[10]。弹性有利于适应不可预测的事件,使其更能对市场的变化做出快速、适当的调整。一致性有利于网络成员在共同解决问题中的联合行动和相互适应。信息共享有利于网络成员间形成长期导向承诺,从而在不确定的情境下仍能一起进行知识转移、双方专用资产投入等合作。因此,规范治理可以促进企业间知识和技术的转移,从而有效提升产品创新效率。基于此,提出假设3:

假设3a:规范治理正向影响利用式产品创新;

假设3b:规范治理正向影响探索式产品创新。

122规范治理与正式治理对产品创新的交互作用

契约治理和权威治理这两种正式的治理机制促进网络成员成功的合作,有效推进制造企业产品创新进程。然而随着正式治理程度逐渐提高,契约复杂性和监控的力度增加,使得组织成员间不信任感上升,进而导致机会主义行为,影响到制造企业产品创新[11]。因此,通过规范治理这样的非正式治理机制促进成员间相互信任和承诺,有效补充正式治理不足[12]。这种信任增强供应商网络成员的相互协助,组织间相互协助更有利于创造长期合作导向的环境。规范治理有利于组织间形成相互分享氛围,进而促进成员的进一步交流,随着合作时间的增加,供应商也更有意愿进行专用资产投入,从而确保关系的长期导向性[13]。因此,规范治理作为一种调节作用能增强正式治理对制造企业产品创新的作用。

假设4:规范治理与契约治理共同使用增强(a)利用式产品创新;(b)探索式产品创新。

假设5:规范治理与权威治理共同使用增强(a)利用式产品创新;(b)探索式产品创新。

2研究方法

21 问卷设计和数据收集

从2012年3月至2012年7月,对陕西、北京、山东、河南、福建、辽宁、浙江、甘肃、湖北9个省市 356家代表性的制造企业,通过现场填写、邮寄和电子邮件相结合的方式发放356份调查问卷。为了保证问卷回收质量,通过3轮的问卷发放和多次沟通联系,回收268份问卷,剔除数据不全问卷42份,有效问卷226份,有效回收率为6348%。

22问卷和构念测量

为保证问卷设计的有效性,问卷的构念主要是借鉴与本文相关的研究文献,在此基础上对相关测量题项进行翻译,并根据企业具体情况对量表题项进行相应修改形成初始问卷。为保证问卷的质量,对初始问卷进行小规模预测试,最终形成用于大样本调查的正式问卷。问卷采用Likert七点计分法。数字1代表“完全不同意”,数字7代表“完全同意”。

其中规范治理的测量采用叶英斌和李岳儒的量表[14],共4个题项,分别是能提供及时准确的信息并投入时间进行沟通、能弹性修改协议,共同合作解决问题或冲突,有关议价和产品数量方面能协商出较一致的看法,在利益和成本方面的处理都是公平公正的。

权威治理的测量基于Heide的量表[15]和Bazyar等的量表[8],共5个题项,分别是对供应商的产品流程和制造技术的决定程度、对供应商持续的设计和工艺改进决定程度、对供应商的库存水平决定程度、对供应商的供应商选择决定程度、对供应商质量控制程序的决定程度。

契约治理的测量综合Canils和Gelderman的量表[9]与Burkert等的量表[5],共4个题项,分别是组织成员需要承担的责任有专门定制协议进行详细阐述、关于成员间如何接触和决策方面的条例和流程被制成正式文件、这些条例和流程被组织成员所遵守、组织成员的行为都会用契约来管理。

探索式产品创新测量借鉴Zhou和Wu量表[11],共4个题项,分别是获得的技术对于本企业来说是全新的、学习到的产品开发技术和工艺对于本行业是最新的、获得全新管理和组织技能对于创新非常重要、在投资新技术和培训新研发人员方面学到全新技术。

利用式产品创新的测量借鉴Zhou和Wu的量表[11],共4个题项,分别是为开发相似的产品更新现有的知识、投资于现有成熟技术来提高现有创新操作的生产率、加强搜寻与现有解决方案相近的客户问题解决方案、更新企业拥有丰富经验的产品开发过程中的技术。

3分析和结果

31 信效度分析

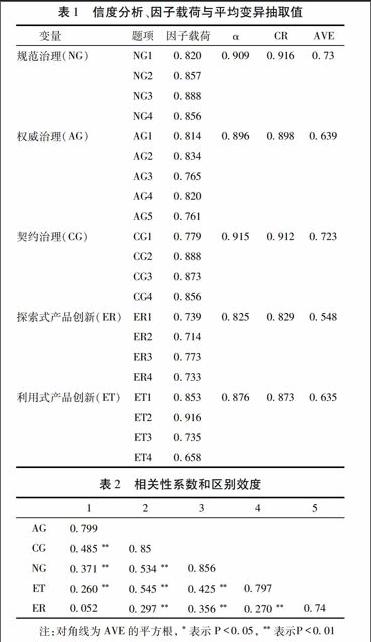

效度分析使用Cranachs α系数来检验各个构念的题项内部一致性,由表1可以看出本文所有构念的Cranachs α系数都超过07,表明量表的信度良好。各题项的因子载荷均在06以上,平均变异抽取值(AVE)均大于05,同时组合信度(CR)均在08以上,表明量表具有收敛效度。由表2可知,每个构念的平均变异抽取值的平方根都大于构念之间的相关系数,表明量表具有很好的区别效度。

32结果

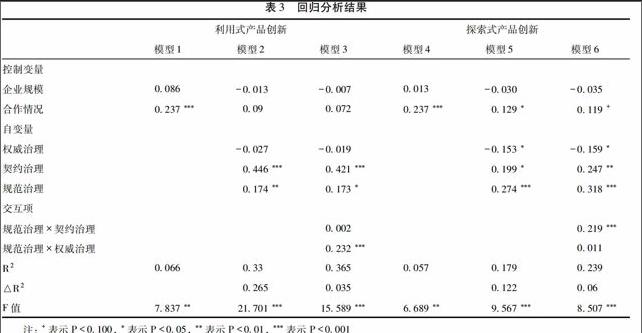

本文采用层级回归分析方法检验研究假设。为了避免多重共线性问题,对所有变量进行中心化处理,各因素的方差膨胀因子都小于2,最大值为1749,远远低于10的上限值,说明不存在显著的多重共线性问题。表3给出不同模型的回归结果。

模型1和模型4加入控制变量合作情况和企业规模对不同产品创新的影响。模型2和模型5在控制变量基础上加入三种治理机制,权威治理对利用式产品创新是负向,但不显著,拒绝假设1a,权威治理对探索式产品创新是显著负向影响(β=-0153,P<005),假设1b得到支持;契约治理对利用式产品创新影响(β=0446,P<0001)和对探索式产品创新影响(β=0199,P<005)显著,研究假设2a和2b得到支持;规范治理对利用式产品创新影响(β=0174,P<001)和对探索式产品创新影响(β=0274,P<0001)显著,研究假设3a和3b得到支持。

模型3是在模型2基础上增加规范治理的调节变量。结果显示,规范治理和契约治理的交互作用对利用式产品创新调节作用不显著,拒绝假设4a;规范治理和权威治理

的交互作用对利用式产品创新起到显著的正向调节作用(β=0232,P<0001),假设5a得到支持。

模型6是在模型5基础上增加规范治理的调节变量。结果显示,规范治理和契约治理的交互作用对探索式产品创新起到显著的正向调节作用(β=0219,P<0001),假设4b得到支持;规范治理和权威治理的交互作用对探索式产品创新的调节作用不显著,拒绝假设5b。

4结论与启示

41研究结果

从实证结果来看,探索式产品创新和利用式产品创新所组建供应商网络的管理方式存在不同,管理者需要采用不同的治理机制组合来管理不同的产品创新。

第一,治理机制对于产品创新的直接作用。探索式产品创新的治理机制以规范治理主导,契约治理起到正向影响,而权威治理起到负向作用,因此权威治理并不适用于探索式产品创新的组织管理;利用式产品创新的治理机制以契约治理为主导,规范治理起到正向作用,权威治理的影响不显著。

第二,治理机制之间的交互作用对产品创新的影响。在探索式产品创新中,契约治理和规范治理的组合不仅仅是相互补充,而且能彼此促进。这个发现与Poppo和Zenger研究结论[12]相一致。在利用式产品创新中,规范治理促进权威治理对利用式产品创新的作用,也就是说,规范治理有助于权威治理的运用。

在中国的文化传统中,企业间合作容易把过程监督和命令视为不信任的信号,而规范治理通过社会化的活动使得企业间逐步培养彼此的互信,协调出一致的目标。

42理论意义

本文具有一定的理论研究启示。第一,研究拓展了制造企业与供应商关系中关于正式治理机制和非正式治理机制是互补还是替代作用的讨论。在供应商网络中,正式治理机制不仅包括事前的契约治理,还包括事后的权威治理,二者在产品创新的组织管理中所起到的作用不同,其与非正式治理机制所采用的规范治理的交互效应也不同。本文的研究在一定程度上解释了过去研究的分歧和争议。第二,虽然关于组织间关系的治理已有一定研究,然而对于不同治理机制同时使用的影响目前了解却很少,特别是对于产品创新所组建的复杂、多企业参与的网络而言。

43 实践启示

本文的实证结果对于不同产品创新选择匹配的治理机制具有一定指导意义。首先,契约治理对产品创新具有重要性,由于中国现阶段的法律环境还欠发达,契约的签订能很好保障双方的利益,促进产品创新过程中制造企业和供应商之间资产投入和知识转移。其次,规范治理对产品创新的重要性再一次得到证实。管理者不仅仅通过私人关系来促进组织间关系嵌入,而且需要制造企业在组建供应商网络中建立企业间相互信任和沟通的合作氛围。第三,权威治理在探索式产品创新中起到负向作用。探索式产品创新所组建的网络具有松散耦合特征,权威治理使得制造企业严密监控供应商每个环节和流程,协调和监控成本大大提高,阻碍知识流动,从而不利于产品创新。

(上接第8页)

参考文献:

[1]Bao Y, Sheng S, Zhou K Z. Network-based Market Knowledge and Product Innovativeness[J]. Marketing Letters, 2012, 23(1): 1-16.

[2]Henke J W, Zhang C. Increasing Supplier-driven Innovation[J]. MIT Sloan Management Review, 2010, 51(2): 41-46.

[3]黄聿舟, 李随成, 李刚. 供应商创新对提升装备制造企业自主创新能力的影响研究[J]. 软科学, 2013, 27(10): 68-73.

[4]Choi T Y, Krause D R. The Supply Base and Its Complexity: Implications for Transaction Costs, Risks, Responsiveness, and Innovation[J]. Journal of Operations Management, 2006, 24(5): 637-652.

[5]Burkert M, Ivens B S, Shan J. Governance Mechanisms in Domestic and International Buyer-supplier Relationships: An Empirical Study[J]. Industrial Marketing Management, 2012, 41(3): 544-556.

[6]March J G. Exploration and Exploitation in Organizational Learning[J]. Organization Science, 1991, 2(1): 71-87.

[7]Akgün A E, Keskin H, Byrne J. Antecedents and Contingent Effects of Organizational Adaptive Capability on Firm Product Innovativeness[J]. Journal of Product Innovation Management, 2012, 29(1): 171-189.

[8]Bazyar A, Teimoury E, Fesharaki M, et al. Linking Power, Risk, and Governance: A Survey Research in New Product Development Relationships[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2013, 28(5): 371-382.

[9]Canils M C J, Gelderman C J. The Safeguarding Effect of Governance Mechanisms in Inter-firm Exchange: The Decisive Role of Mutual Opportunism[J]. British Journal of Management, 2010, 21(1): 239-254.

[10]Pittino D, Mazzurana P A. Alliance Governance and Performance in SMEs: Matching Relational and Contractual Governance with Alliance Goals[J]. Entrepreneurship Research Journal, 2013, 3(1): 62-83.

[11]Zhou K Z, Wu F. Technological Capability, Strategic Flexibility, and Product Innovation[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(5): 547-561.

[12]Poppo L, Zenger T. Do Formal Contracts and Relational Governance Function as Substitutes or Complements?[J]. Strategic Management Journal, 2002, 23(8): 707-725.

[13]李随成, 姜银浩, 朱中华. 基于供应商参与的制造企业突破性产品创新研究[J]. 软科学, 2009, 23(1): 70-74.

[14]叶英斌, 李岳儒. 探讨供应链关系中关系治理与关系规范构面之整合衡量课题[J]. 育达科大学报, 2012, 30(3): 133-155.

[15]Heide J B. Plural Governance in Industrial Purchasing[J]. Journal of Marketing, 2003, 67(4): 18-29.

(责任编辑:王楠)