BiPAP无创通气在改善中重度慢阻肺稳定期患者运动耐力及肺功能中的效果

2015-04-19刘兴华李少霞詹秋璇

刘兴华 李少霞 詹秋璇

慢阻肺是对人们健康构成严重威胁的一种疾病,临床特征主要是气流受限,从而导致患者发生严重呼吸系统疾病,在流行病学调查研究中发现,慢阻肺在目前疾病所致死亡原因中排位第四。近些年慢阻肺发病率以及病死率的不断提高已经得到广大医学工作者的普遍重视[1-2]。患者主要临床表现为反复咳嗽咳痰、呼吸困难、气喘胸闷、食欲不振及体重下降等。处于稳定期的中重度慢阻肺患者由于其肺功能已经存在比较明显的损伤,因此其运动耐力与生活质量出现明显降低[3]。BiPAP作为临床应用较广的辅助呼吸装置,可有效改善呼吸系统存在慢性疾病的患者的呼吸功能[4]。本研究对本院收治的148例处于稳定期的中重度慢阻肺患者分别给予了BiPAP通气与鼻导管吸氧两种治疗方式,旨在观察前者对患者运动耐力与肺功能的改善作用。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2013年1月-2014年10月接诊的148例处于稳定期的中重度慢阻肺患者。纳入标准:(1)符合《内科学》第七版中有关慢性阻塞性肺疾病的临床诊断标准[5];(2)具有清楚的神智和自主呼吸;(3)知情同意本研究。排除标准:(1)存在自主呼吸微弱、分泌物多而黏稠、血流动力学不稳定及大咯血等;(2)伴有气胸、肺部肿瘤等疾病;(3)存在其他对运动耐力与肺功能有影响的疾病。采用随机数字表法将148例患者分为两组,其中男77例,女71例,年龄51~76岁,平均(59.2±2.9)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予鼻导管吸氧治疗。将氧浓度控制在30%~40%,坚持每天吸氧2~6 h,连续应用42 d(42 d为1个疗程)。

1.2.2 观察组 仪器采用美国伟康公司生产的VISON ST-30型双水平气道正压呼吸机[6]。将仪器参数通气模式设定为S/T,呼吸频率设定是16次/min,吸气压力与呼气压力分别设定为12~16 cm H2O与4~6 cm H2O,将吸入氧浓度设置为30%~40%,依据患者具体情况选择适宜的面罩及与个体最适合的压力模式,坚持每天吸氧2~6 h,连续应用42 d(42 d为一个疗程)。

1.3 测评方法与观察指标 (1)运动耐力测评:采用亚极限测验6 min步行距离测试作为评定稳定期中重度慢阻肺患者运动耐力的标准。该测评便捷、经济并可对患者亚极限运动耐力水平实施准确评估。测评过程可以让患者在病房走廊中自行完成,分别在治疗前后记录并比较两组患者6 min内所走的最远距离。两组患者在自行车功率计上实施规定运行,以此对患者心率、血压以及血氧饱和度实施测量,运动速度设定为60 r/min,负荷设定为10 W,时间设定为1 min,之后将其负荷加大到20 W,最后逐渐以10 W/min的标准进行增加,当患者两腿频发并出现呼吸困难时即可停止,观察并记录患者的最长运动时间(Tmax)以及每分钟最大运动距离(Wmax)。(2)肺功能判定:采集并记录两组患者的最大通气量(MVV)、残气量(RV)、1 s呼吸率(FEV1%)以及第1秒用力呼气量/用力肺活量值(FEV1/FVC)。(3)记录并比较两组患者的临床治疗成功率、死亡率以及不良反应发生率。

1.4 统计学处理 运用SPSS 16.0统计软件对所得数据进行统计学处理,计量资料以(x-±s)表示,比较采用t检验;计数资料以率(%)表示,比较采用 字2检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

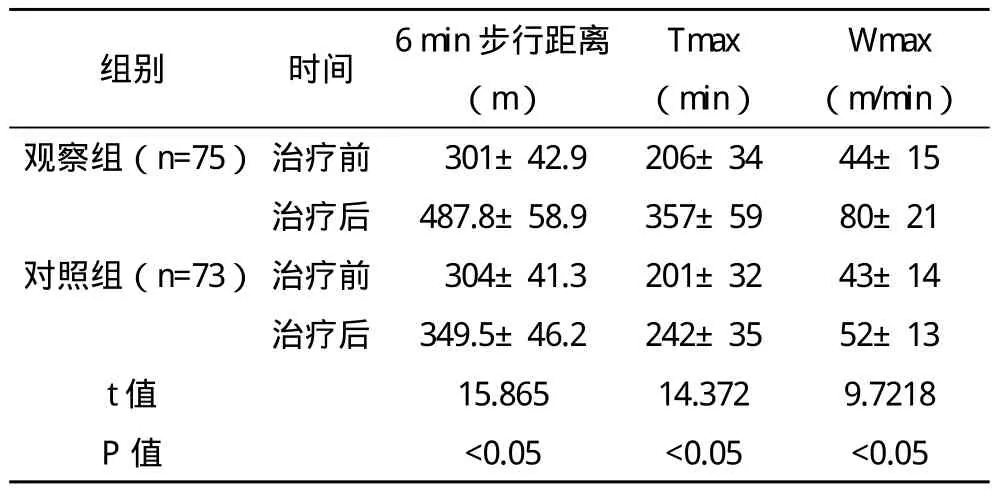

2.1 两组患者的运动耐力比较 治疗前两组患者6 min步行距离和自行车功率计Tmax、Wmax比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组6 min步行距离、Tmax及Wmax均优于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗前后运动耐力比较(±s)

表1 两组治疗前后运动耐力比较(±s)

Wmax(m/min)观察组(n=75) 治疗前 301±42.9 206±34 44±15治疗后 487.8±58.9 357±59 80±21对照组(n=73) 治疗前 304±41.3 201±32 43±14治疗后 349.5±46.2 242±35 52±13 t值 15.865 14.372 9.7218 P值 <0.05 <0.05 <0.05组别 时间 6 min步行距离(m)Tmax(min)

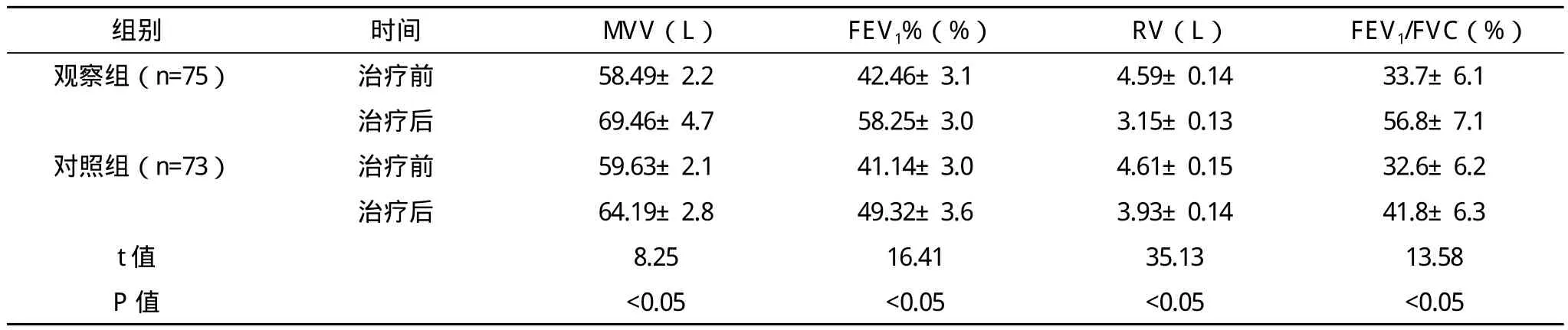

2.2 两组治疗后肺功能各项指标比较 两组治疗前MVV、FEV1%、RV及FEV1/FVC比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组MVV、FEV1%、RV及FEV1/FVC均优于对照组(P<0.05),见表2。

2.3 临床治疗成功率、死亡率及不良反应发生情况比较 观察组患者的治疗成功率94.67%(71/75)显著高于对照组73.97%(54/73)(P<0.05),死亡率5.33%(4/75)显著低于对照组28.77%(21/73)(P<0.05);两组患者的不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表2 两组治疗前后肺功能各项指标比较(±s)

表2 两组治疗前后肺功能各项指标比较(±s)

组别 时间 MVV(L)FEV1%(%)RV(L)FEV1/FVC(%)观察组(n=75)治疗前 58.49±2.2 42.46±3.1 4.59±0.14 33.7±6.1治疗后 69.46±4.7 58.25±3.0 3.15±0.13 56.8±7.1对照组(n=73)治疗前 59.63±2.1 41.14±3.0 4.61±0.15 32.6±6.2治疗后 64.19±2.8 49.32±3.6 3.93±0.14 41.8±6.3 t值 8.25 16.41 35.13 13.58 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

表3 两组患者的不良反应发生情况比较 例(%)

3 讨论

慢阻肺是一个严重的健康问题,世界卫生组织(WHO)预测,到2020年慢阻肺将成为全球第5大疾病负担和第3大死亡原因,但慢阻肺在临床中是可以积极预防并有效治疗的[10-11]。该病主要临床表现是粘液分泌物明显增多、出现纤毛功能障碍、机体无法实现正常气体交换及肺动脉高压等,病症严重者还可发展成肺心病并引起呼吸衰竭。由于该病症不断地反复发作,不仅增加了患者家庭的经济负担,而且对其身心与生活质量都造成了严重影响。对慢阻肺的治疗当前缺乏疗效确切的药物以阻止其对患者肺功能的损害,临床对该病的治疗除了急性加重期需通过积极救治外,对于稳定期的中重度患者,临床治疗中应给予最大化的身心调节治疗,延缓病症发展进程。患者病症处于稳定阶段时,其肺功能、劳动能力以及生活质量都存在明显降低,如何有效恢复中重度慢阻肺患者稳定期的运动能力与肺功能状况已成为临床当前研究的重点问题之一[12-13]。

持续低流量吸氧、呼吸兴奋剂等是临床治疗慢阻肺过程中通常采用的治疗手段,但是所取得的临床效果通常无法令人满意,如果患者的病情较为危重,还需要进行气管插管或切开等有创机械通气治疗。鼻导管吸氧作为临床预防急性慢阻肺的一种常用手段,临床也常将其应用于对处于稳定期中重度慢阻肺患者的治疗。但该种方式在临床中难以达到使患者生活质量得到最大程度提高的目的[14-15]。经临床对BiPAP通气应用较长时间发现,其对存在呼吸系统疾病的患者具有确切疗效,该机器的工作原理为采用双水平气道内正压[16]。通过鼻面罩将压力支持通气提供给患者,在吸气过程中将一个较高水平的呼气压提供给患者,能够帮助患者将气道阻力有效克服掉,将气体轻松吸入体内,有效膨胀肺部,促进通气的有效改善和吸气肌负荷的极大降低,将患者的呼吸肌做功及氧耗量减少到最低限度,为患者的呼吸肌充分休息提供良好的前提条件,从而使呼吸肌疲劳得到有效缓解。同时,在呼气过程中将一个较低的呼气压提供给患者,使患者将体内气体轻松呼出,进而有效排除肺泡内二氧化碳,从而促进PaO2的有效提升和PaCO2的有效降低,最终达到对患者的病情进行有效的缓解、促进有创同期应用显著减少的目的。当患者吸气时对其实施IPAP后机器同步推送,帮助患者取得较高的吸气正压,从而降低患者的吸气阻力,显著增加患者通气量;在患者呼气时呼吸机则会自动调节为EPAP,借助降低内源性PEEP起到降低CO2重复呼吸的作用。相关报道指出,应用BiPAP无创呼吸机能帮助慢阻肺患者在呼吸做功明显降低的作用下,进一步减少患者的呼吸机负荷,以此对患者的肺功能改善起到良好的促进作用,并能最大限度的促使患者低氧血症和临床CO2潴留的改善,并且对于降低患者的临床并发症、死亡率和延缓病症发展都具有积极作用。对慢阻肺患者运动耐力的评价可体现出机体整个运动功能状况,本研究采用6 min步行测距方式以及自行车功率计运动指标测定对患者呼吸功能进行了解,并对患者肺功能进行测定,两种测量方式既客观真实,又方便可靠。BiPAP呼吸机将无创性治疗途径提供给了临床,能够对患者的低氧及二氧化碳潴留进行显著的改善,促进患者临床症状的极大减轻,并对气管插管或切开的操作进行有效的预防和避免,具有并发症少,安全有效的特点,因此在临床上得到了日益广泛的应用。

研究结果显示,两组治疗前6 min步行距离、Tmax、Wmax、MVV、FEV1%、RV及FEV1/FVC比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后两组各项指标比较差异均有统计学意义(P<0.05);两组治疗前MVV、FEV1%、RV、FEV1/FVC各项指标差异不明显(P>0.05);观察组患者的治疗成功率显著高于对照组,死亡率显著低于对照组;两组患者的不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。由此可见,给予中重度慢阻肺稳定期患者BiPAP通气治疗,可有效改善患者运动耐力与肺功能,提高患者临床治疗生存率,降低患者死亡率,该法值得临床推广应用。

[1]曾红.BiPAP无创通气对中重度COPD稳定期患者运动耐力及肺功能的影响[J].临床肺科杂志,2013,18(7):1317-1318.

[2]陈超琳,张江平,朱燕华.慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者无创机械通气的护理体会[J].中国实用医药,2011,6(3):194-195.

[3]张卫东.双水平气道正压通气联合药物治疗老年COPD稳定期效果观察[J].基层医学论坛,2013,17(13):1656-1657.

[4]樊俊清,王美荣,彭菲.BiPAP无创通气治疗COPD合并Ⅱ型呼吸衰竭的临床分析[J].中国现代药物应用,2014,8(18):83-84.

[5]朱敏,安云霞,唐学义.沙美特罗替卡松吸入剂对稳定期COPD的疗效观察[J].医药论坛杂志,2011,32(20):22-27.

[6]张平,罗红.噻托溴铵粉吸入剂联合双水平气道正压通气治疗慢性阻塞性肺疾病的疗效观察[J].吉林医学,2012,33(3):522-523.

[7]姜锋,李晓明,张庆.国产噻托溴铵粉吸入剂对稳定期中重度COPD患者的临床疗效[J].中国老年学杂志,2012,32(3):506-507.

[8]赖树初,陈恩超,许旭东.BiPAP无创通气联合痰热清注射液治疗慢性阻塞性肺疾病急性呼吸衰竭疗效观察[J].中国现代药物应用,2013,7(13):32-34.

[9]郭新玲.家庭使用BiPAP呼吸机治疗慢阻肺合并呼吸衰竭的疗效观察[J].中国社区医师(医学专业),2013,15(6):56.

[10]黄天宝,杨志燕,李武祥.BiPAP无创通气在治疗慢性阻塞性肺病合并Ⅱ型呼吸衰竭中的临床分析[J].辽宁医学杂志,2013,27(1):15-16.

[11]赵晓红.无创通气治疗严重慢阻肺呼吸衰竭的体会[J].辽宁医学院学报,2013,34(1):31-32.

[12]周玲.BiPAP呼吸机联合药物治疗慢阻肺急性发作的临床分析[J].中国现代医药杂志,2012,14(1):69-70.

[13]沈宏韬,顾雪峰,邵传利.BiPAP无创呼吸机治疗治疗慢阻肺合并Ⅱ型呼吸衰竭临床观察[J].临床肺科杂志,2012,17(2):218-219.

[14]李海燕.纳洛酮联合BiPAP治疗慢性阻塞性肺疾病合并早期肺性脑病的临床价值[J].中国实用神经疾病杂志,2012,15(14):19-21.

[15]陈振平,刘学芬,黄晓霞,等.舒利迭联合无创通气抢救老年慢阻肺呼吸衰竭患者临床观察[J].海南医学院学报,2012,18(3):317-319.

[16]刘建华.BiPAP呼吸机联合呼吸兴奋剂治疗慢阻肺急性发作合并Ⅱ型呼吸衰竭疗效分析[J].首都医药,2010,17(4):30-31.