甘肃省玉米生产空间格局变迁及驱动因素——基于全膜双垄沟播技术的视角

2015-04-16王海鸿吴頔

王海鸿,吴頔

(兰州大学管理学院,兰州730000)

0 引言

旱作农业是中国农业生产中极为重要的组成部分。中国旱地面积占总耕地面积的52%,全国粮食生产面积的2/3为旱地,特别是北方旱作区占全国水资源的19%,却生产了全国粮食总产量的46%。随着中国工业化和城镇化的快速推进,发达地区尤其是东南沿海地区耕地面积出现趋势性减少,灌溉农田面积下降,导致全国粮食生产重心向北方旱作区转移,粮食生产的空间格局发生了根本性转变,由“南粮北运”转向“北粮南运”。与全国粮食生产空间格局调整的进程相并行,甘肃省粮食生产的空间格局也发生了重大变动。尤其是陇中旱作农业区,由于极度缺水被称为“苦甲天下”,原先为粮食调入区和国家级贫困县的集中分布区,近年来逐步成为全省粮食的主产区、调出区和新的商品粮基地。对甘肃省粮食生产格局调整的背景、原因、进程以及驱动因素的分析为本研究主线。

甘肃省是中国西北地区重要的生态屏障区、扶贫攻坚区和粮食自给区,自然条件严酷,农业基础薄弱,长期以来农业生产一直处于“年年抗旱、年年受旱”的被动局面。全省86个县(市、区)中有67个属于旱作农业区,70%的耕地是山旱地,近80%的农村人口生活在干旱半干旱地区,是一个典型的水资源严重短缺的旱作农业省份。自2003年全膜双垄沟播技术示范推广以来,不仅有效地扩大了玉米等高产作物的种植区域,而且大幅度地提高了单产水平,极大地增强了旱作农业的稳定性和可控性,从根本上解决了广种薄收、靠天吃饭的问题,使旱作农业发展实现了质的飞跃。

全膜双垄沟播技术是甘肃省农业技术推广总站针对半干旱地区降雨量少、分布时空不均、春旱出现频次高等情况,在传统地膜覆盖技术基础上,于2003年创新研发出的一项旱作节水农业新技术。该技术集“覆盖抑蒸、地膜集雨、垄沟种植、增温保墒”为一体,形成了“全膜覆盖+双垄+秋季(或顶凌)覆膜+沟播+免耕地膜重复利用”的降水高效利用集成技术体系。该技术具有良好的增产效果,种植玉米比相同条件下的半膜平覆增产35%以上,种植马铃薯比露地栽培增产30%以上[1]。尤其是与传统地膜覆盖技术相比,玉米平均产量达到了8 374.5 kg/hm2,较对照半膜平铺增产2 265 kg/hm2,增产率高达37.1%[2]。

近年来,粮食生产的空间格局开始受到关注。在宏观视角上,伍山林[3]、黄爱军[4]、张落成[5]等的研究表明“南粮北调”格局已被“北粮南调”格局所取代;杨春等[6]、陆文聪等[7]采用Moran’I指数验证了中国各地区粮食生产数据的空间特征,并构建面板数据模型实证分析了粮食生产空间格局变迁的成因。在省域尺度上,仇方道等[8]、李裕瑞等[9]运用GIS空间分析和区域差异分析法,揭示了江苏省粮食生产时空格局分异特征,并通过多元回归分析与耗散结构理论定量化得出了影响全省粮食生产地域格局变化的驱动因素;王千等[10]运用ESDA空间相关分析理论对河北省粮食产量空间差异变化规律、特征和成因进行了分析。尽管甘肃省粮食生产宏观格局的变化已引起不少学者的关注[11],但选取农业技术进步的视角,从中小尺度分析甘肃省玉米生产空间格局变迁少有涉及。本研究基于甘肃省1991—2011年玉米生产面板数据,在对玉米产量时空尺度分析的基础上,以全膜双垄沟播技术的应用影响玉米生产空间格局演变为主线,揭示甘肃省玉米生产时空格局及演化特征,并分2个时段对玉米生产的驱动机制进行灰色关联动态分析,找出玉米生产时空格局变化的驱动因素,旨在为甘肃省玉米生产的可持续发展提供决策支持。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域

根据甘肃省农业自然条件、发展基础和生产方式等,将全省14个市州划分为4个区域:河西地区,包括酒泉、张掖、武威、金昌和嘉峪关;陇中地区,包括兰州、白银、定西和临夏;陇东地区,包括庆阳和平凉;陇南地区,包括天水、陇南和甘南。

1.2 数据来源

原始数据主要来源于《甘肃发展年鉴》(1992—2012)、《甘肃农村经济年鉴》(1992—2012)和《改革开放三十年农业统计资料汇编(1978—2007)》;1∶400万矢量地理信息数据来源于国家基础地理信息系统(NFGIS)共享平台。采用MATLAB 7.14、DPS 7.05和Microsoft Excel等进行数据处理。

1.3 研究方法

1.3.1 Mann-Kendall检验法。Mann-Kendall检验法(M-K法)是一种非参数统计检验方法,该方法不需要样本遵从一定的分布,同时也不受个别异常值的干扰,具有检验范围宽、定量化程度高、人为性小、计算方便等优点,更适用于类型变量和顺序变量,是目前突变性检验方法中理论基础较强且应用较多的一种,适用于玉米产量时间序列变化的突变检验。运用该方法对玉米产量进行突变分析时,绘制出UF(正序)和UB(反序)曲线,给定置信度水平(a=0.01),在正序列曲线(UF)超过临界值信度线时,若正序列和反序列两个统计量序列仅有一个明显的交叉点,且位于信度线之间,则表明该交叉点即为满足一定置信度的突变点,且统计上显著,交点对应的时刻就是突变开始的时间。

1.3.2 生产集中度指数。玉米生产集中度指数是指某时期各地区玉米产量占全省玉米总产量的比重,一般被用来衡量区域玉米生产情况。该指标既能考察某时点各地区玉米产量对该时期全省总产量的贡献情况,又能比较各地区玉米生产增长速度的差别。

1.3.3 空间重心模型法。玉米生产重心指的是某个时期玉米生产(可用播种面积或产量指标度量,本研究度量指标为产量)分布在某个区域上的力矩达到平衡的点(地理重心)。玉米产量重心的变化表征了区域玉米产量分布的不均衡,反映了玉米生产空间格局的变动。当玉米生产重心朝着某个方向发生移动时,表明该方向上的玉米产量增长较快,对玉米生产系统的贡献幅度就更大,而重心的移动速度则能很好地衡量玉米生产的区域调整强度。玉米生产重心计算公式如下:

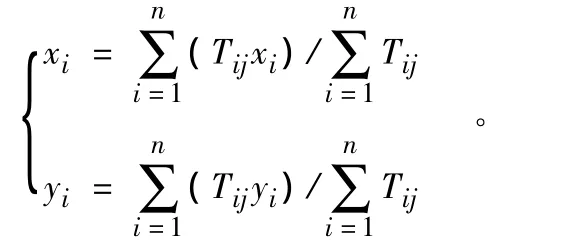

式中:xi,yi分别表示第j年甘肃省玉米生产重心所在地理位置的经度值和纬度值,即Pj(xi,yi)为甘肃省玉米产量第j年的重心坐标;xi,yi分别表示甘肃省第i市(州)的经度坐标和纬度坐标;Tij表示甘肃省第i市(州)第j年的玉米产量;n为甘肃省地州市的数量。

1.3.4 灰色关联分析。灰色关联分析是以分析灰色系统中主行为因子序列和相关行为因子序列曲线的几何相似程度来判断其联系是否紧密为基本思想、以关联度计算为其基本手段的一种灰色系统分析方法。它弥补了采用数理统计方法作系统分析所导致的缺陷,对大样本量的多少和样本有无规律都同样适用,计算量小且便捷,不会出现量化结果与定性分析结果不符的情况。考虑到影响玉米生产空间格局变迁的的实际情况和资料可得性及数据收集的完整程度,本研究以1991—2011年甘肃省玉米总产量为母因素序列,选取10个和玉米总产量(X0)密切相关的指标(X1~X10)作为子因素序列,利用MATLAB 7.14编程软件对原始数据初值化,分辨系数ρ取0.5,分别对玉米生产传统技术期(1991—2002年)与全膜双垄沟播玉米期(2003—2011年)进行灰色关联动态分析。

2 玉米生产时间尺度与区域变化趋势

2.1 玉米生产时序变化特征

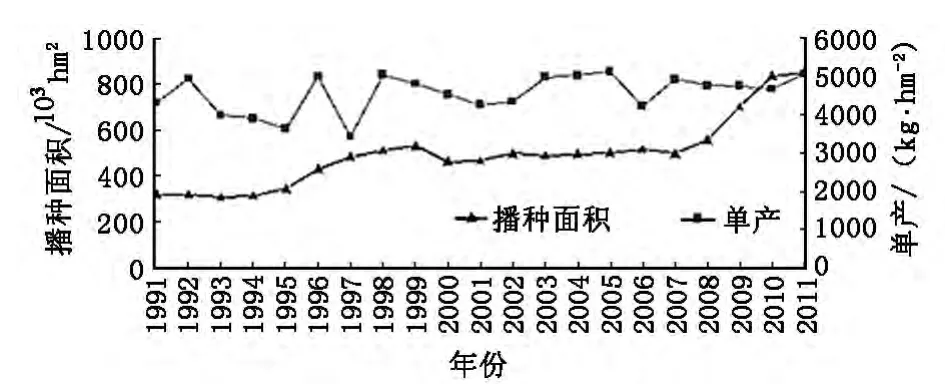

通过甘肃玉米生产变化趋势图(图1,图2)可以看出玉米生产波动性特征明显:玉米总产量从长期波动演化为持续增长;玉米播种面积表现出波动上升趋势;玉米单产波动幅度逐渐收敛。1991年以来,甘肃省玉米生产大致经历了4个阶段:(1)玉米生产平稳略降期(1991—1995年),玉米播种面积总体呈现逐年下降,玉米单产与总产的趋势基本保持一致,均处于玉米生产低水平均衡阶段;(2)生产波动期(1996—2000年),该阶段玉米产量增速明显加快,但波动幅度加剧,主要表现为两个低谷(1997、2000年均有大面积受灾情况),说明自然因素对玉米生产的周期性波动影响显著;(3)缓慢增长期(2001—2005年),玉米总产年均增长率仅为4.97%,玉米单产逐年上升,由2001年的4 260.60 kg·hm-2增加到2005年的5 126.10 kg·hm-2,增长幅度超过20%,玉米播种面积增幅达7.71%,基本保持稳定;(4)急剧增长期(2006—2011年),玉米总产量和播种面积均保持逐年快速增长,其年均增长率分别为14.41%,11.00%,玉米单产稳定保持在5 000 kg·hm-2上下的较高水平,且单产波动幅度逐渐收敛(排除2006年受自然因素干扰的奇异值)。

图1 1991—2011年甘肃省玉米总产量和增长率变化趋势Fig.1 The trend of corn production and growth rate change during 1991—2011 in Gansu Province

图2 1991—2011年甘肃省玉米播种面积和单产变化趋势Fig.2 The trend of corn planting area and per unit yield change during 1991—2011 in Gansu Province

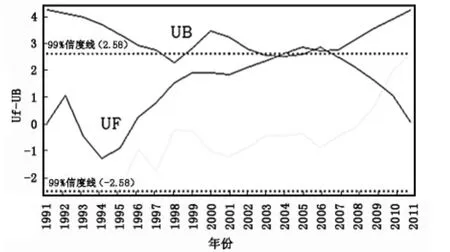

2.2 玉米产量突变点检测分析

利用DPS软件进行突变点检测(图3)。给定99%的信度水平,置信区间为(-2.58,2.58)。由图3可知1993—1997年UF值<0,表明该阶段甘肃省玉米产量呈下降趋势;自1998年以来,玉米产量开始逐渐回升(UF值>0),尤其是2003年这种上升趋势突破显著性a=0.01的临界值区域,表明此时玉米产量上升趋势十分显著,且与UB曲线在临界值区间内有且仅有一个交点,交点位置位于2003年。以上分析说明,玉米产量在2003年发生了突变,即该年甘肃省玉米产量出现了突发性上升,自此以后玉米总产保持了持续快速增长态势,玉米生产由原先的低水平波动进入了持续平稳高产时期。这个分析结果和甘肃省玉米生产有关文献统计资料是一致的。另外,UF和UB曲线于信度线之外存在两交点分别位于2006,2007年,说明甘肃省玉米生产在这两年间发生了由升高到降低的减产突变,分析原因是由于2006,2007年经历了连续两年大旱的自然因素干扰,导致玉米产量出现奇异值。

图3 1991—2011年M-K法确定甘肃省玉米产量突变点Fig.3 Analysis of mutation point of corn yield by M-K method during 1991—2011 in Gansu Province

以2003年突变点为界,将玉米产量时间序列分为2003年前后2个序列,比较其年均玉米产量,分别是182.73万,288.13万t,相差105.40万t,增长率为57.68%。2003年以来,甘肃省玉米产量出现突发性持续上升的根本原因是大面积推广全膜双垄沟播技术。截至2011年底,全省累计推广全膜双垄沟播玉米面积210 hm2,单产增产粮食2.25 t·hm-2以上,累计增产粮食400万t以上,不仅为十年九旱的甘肃省实现粮食生产“八连增”和突破1 000万t大关做出了积极贡献,更为重要的是为实现全省粮食较高水平的动态平衡奠定了坚实基础[12]。此外,该突变增长趋势还受到玉米市场价格持续上涨的经济效益拉力,国家玉米良种补贴项目实施的政策推力,以及全省玉米种植面积逐年扩大、玉米制种产业快速发展、农业机械化参与率显著提高和玉米病虫害监测力度加大等其他原因的影响。

2.3 不同时期玉米生产区域变化

本研究选取1991,1996,2001,2006,2011年为样本年份,计算甘肃省各地区玉米生产集中度变化(表1)。

表1 1991—2011年甘肃省各地区玉米生产集中度变化值%Tab.1 The change value of corn production concentration in various areas of Gansu Province during 1991—2011

该阶段甘肃省玉米生产地域格局呈现“西减南减”“中增东平”的变动特征,玉米生产集中度指标上河西和陇南减少,陇中大幅度增加,陇东基本平稳。陇中地区玉米生产集中度升幅很大,由1991年的14.16%上升到2011年的30.03%,其玉米生产对全省的贡献度不断上升,已成为玉米生产新的主产区,且玉米生产有向陇中地区集聚的趋势。尤其是大面积推广全膜双垄沟播技术的定西市(陇中地区),该指标由1991年的2.92%上升到2011年的11.03%,陇中地区的兰州市、白银市、临夏州也均有较大程度增加。另外,传统的河西玉米主产区在全省玉米生产中的地位不断下降。

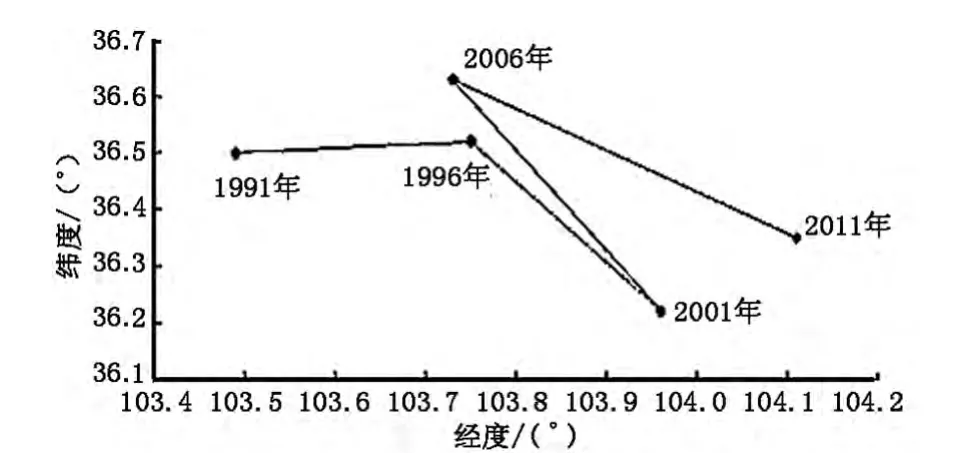

3 玉米生产重心演变轨迹

采用空间重心模型法量化测定甘肃省玉米生产重心演变过程,分别计算出1991,1996,2001,2006,2011年5个时点的玉米产量重心及其移动距离、方向(表2)。并绘制重心移动轨迹图(图4)。

甘肃省玉米生产重心变动从空间位置看,1991—2011年玉米生产重心在东经103°49'~104°11'、北纬36°22'~36°63'之间变化;从移动轨迹看,玉米生产重心的波动性较强,呈现“东南—西北”往复移动态势,总体移动方向趋向于东南;从移动距离看,玉米生产重心在1991—2011年向东南方向移动了70.88 km。1991—2011年甘肃省玉米生产重心总体趋势沿“东南—西北”方向往复摆动,呈现出“东进南移”态势。从外部因素考虑,2006年全国范围内完全取消农业税以及国家粮食直补等优惠政策的驱动,陇中、陇东地区玉米生产受粮食政策倾斜的影响,农民的种粮积极性快速提高,玉米产量增幅显著,尤其是陇中地区玉米产量占全省比重增加了大约12%;从内部因素考虑,2006年以后,通过大面积推广玉米全膜双垄沟播技术,不仅较大幅度地增加了单位面积产量,而且还有效地提高了地温,大大增强了玉米种植的适应性,使一些高海拔地区和极度干旱地区也可以种植玉米,将玉米可种植区域由海拔1 800 m提高至2 300 m,由年降水400 mm以上的区域扩展到250 mm的区域,极大地拓展了玉米生产的空间范围,特别是使陇中黄土高原丘陵区、沟壑区以及大片山旱地成为了玉米生产主要播种区。综合以上因素,陇中地区玉米产量的增长速度已远远超过其他地区,2011年该地区玉米生产集中度已达到30.03%,基本与河西优势玉米产区的产量持平,其对全省玉米生产重心的迁移起到明显的东南方向拉动作用。

表2 1991—2011年甘肃省玉米生产重心演变Tab.2 Corn production center of gravity changes during 1991—2011 in Gansu Province

图4 1991—2011年甘肃省玉米生产重心移动轨迹Fig.4 The moving path of corn production center of gravity during 1991—2011 in Gansu Province

4 玉米生产空间格局变迁的驱动机制

4.1 玉米生产驱动因子的灰色关联动态分析

玉米生产是自然再生产与经济再生产的统一,玉米生产空间格局变化受自然地理因素、经济社会因素以及技术进步的共同作用。甘肃省玉米生产具有较强的时间变异性和显著的空间异质性,自然环境的演替、要素投入的调整、玉米价格的变化、需求结构的改变、人口数量的增减均会导致玉米生产格局发生变迁。基于已有研究成果[13-19],结合甘肃省玉米生产的实际状况,并咨询相关领域专家,本研究选择了10个影响玉米总产量X0的主要因子:X1为耕地面积(hm2),X2为玉米播种面积(103hm2),X3为地膜玉米覆盖面积(hm2),X4为玉米单产(kg·hm-2),X5为从事农业人员(万人),X6为农业机械总动力(亿W),X7为农村用电量(亿kW·h),X8为化肥施用量(万t),X9为农药施用量(t),X10为农业生产资料价格指数(上年=100)。由于玉米种植栽培技术这一指标难以直接量化,在构建关于玉米总产量的灰色关联度模型时,选取地膜玉米覆盖面积作为间接反映玉米种植栽培技术推广应用范围的替代指标,并且根据甘肃省玉米生产地方实践资料,把1991—2002年这一时段的地膜玉米覆盖面积认定为玉米生产应用半膜平铺穴播技术,把2003—2011年这一时段的地膜玉米覆盖面积认定为玉米生产应用全膜双垄沟播技术。

以2003年为转折点,分2个时段对影响玉米生产的驱动因素进行灰色关联动态分析,计算得出甘肃省玉米总产量和其他10个变量间的关联结果(表3,表4)。并绘制其关联系数戴布拉图(图5)。地膜玉米覆盖面积已成为影响玉米产量的首要因子,玉米播种面积、单产及农业生产现代化水平(农业机械总动力、农村用电量和化肥施用量)始终是甘肃省玉米生产的关键驱动因素。

4.2 主要影响因素分析

4.2.1 地膜玉米覆盖面积已成为影响玉米产量的首要因子。自全膜双垄沟播技术应用推广以来,地膜玉米覆盖面积对玉米产量的影响不断增强。从地膜玉米覆盖面积和玉米产量关联程度变化来看,其关联序由1991—2002年期间的第10位上升到2003—2011年期间的第1位,是所有子因素中关联序上升幅度最大的因子;其关联度变化在2个时期由关联程度适中的0.554 3骤升为关联程度极强的0.972 0。究其原因,关键就在于地膜覆盖方式的不同。该技术较传统半膜平铺穴播技术,可增加耕层土壤温度4~6℃,使玉米提早成熟10~15 d,并使玉米的适种海拔提高150 m左右,一些中晚熟品种在海拔2 000 m的地区能够正常成熟,有效地扩大了玉米的种植区域。根据全省玉米生产实验田数据,该技术较传统半膜栽培增产2 075.1 kg/hm2,平均增产幅度达23.13%,已然成为影响玉米产量的首要因子。

表3 1991—2002年甘肃省玉米总产量和影响因素的灰色关联分析Tab.3 The gray correlation analysis of corn production and influencing factors during 1991—2002 in Gansu Province

表4 2003—2011年甘肃省玉米总产量和影响因素的灰色关联分析Tab.4 The gray correlation analysis of corn production and influencing factors during 2003—2011 in Gansu Province

图5 不同时期甘肃省玉米生产的因素与影响Fig.5 The influence factors of corn prodution in Gansu Province at different periods

地膜玉米覆盖面积不仅从规模上大幅度地提高了甘肃省玉米总产量,而且从结构上也深刻地影响了全省玉米生产的空间格局变迁。全膜双垄沟播技术大面积推广于甘肃省中东部半干旱偏旱雨养农业区,尤其是陇中地区的地膜玉米覆盖率已达到90%以上,该技术在集雨保墒、增加地温、缩短玉米生育期、提高土壤水分利用效率以及增产增收上效果明显,使得陇中地区玉米生产对全省的贡献程度逐年上升,已成为甘肃省重要的优质蛋白饲料玉米及粮饲兼用玉米种植区。依据甘肃省各地区玉米生产地方实践调查资料,2011年河西、陇中、陇东和陇南4个地区地膜玉米覆盖面积分别为117.44×103,271.10×103,204.26×103,123.61×103hm2,玉米产量分别为141.42万,139.24万,101.03万,82.07万t,分别占当年全省玉米总产量的30.50%,30.03%,21.79%,17.70%。资料显示,推广双垄沟播地膜玉米面积最大的陇中地区其玉米产量基本与河西优势玉米产区持平,陇中地区玉米生产重要性凸显,使得甘肃省玉米生产空间格局呈现出中部崛起的态势。

4.2.2 玉米播种面积和单产是影响玉米产量的核心驱动因素。玉米产量在很大程度上依赖于玉米播种面积和单产。1991—2002年期间,甘肃省玉米播种面积与玉米产量的关联度高达0.943 4,居关联序首位,是制约甘肃省玉米产量的核心因素;2003—2011年期间,二者的关联度上升为0.967 1,玉米播种面积对玉米产量的影响越来越大。资料表明,2003年以来,玉米播种面积逐年扩大(排除2007年遭受冬春严重干旱的自然灾害干扰),由2003年的490.47×103hm2增加到2011年的851.69×103hm2;同期,玉米产量也大幅度提高,由2003年的244.40万t增加到2011年的425.60万t。二者基本遵循同趋势、同幅度增长。由此可见,玉米播种面积对玉米产量的影响力不断加深,已逐渐成为影响玉米产量的核心驱动因素。未来随着农业科技的发展和应用以及后备耕地日渐枯竭,单产将是甘肃省玉米增产的核心驱动因素。单产与玉米产量在2个时段的关联度分别为0.880 0,0.902 9;关联序从第5位变化到第7位。总体来说,玉米单产是影响玉米生产的核心因素,单产和玉米产量的关联度呈上升趋势,在未来玉米播种面积出现减少的情况下,玉米总产量的增加有赖于单产的提高。

4.2.3 农机动力、农村用电量和化肥是农业生产现代化水平的集中体现。农业机械总动力是农业生产现代化水平的一个重要标志。农业机械总动力的投入与玉米产量在两个玉米生产时期的关联度分别为0.896 3,0.929 0;二者关联序始终保持在第4位,说明农机总动力对玉米生产的影响较大,机械化程度已成为衡量玉米生产能力的重要指标。农业机械总动力由1991年的59.90亿W增加到2011年的213.65亿W,增长了3.57倍;机耕面积占耕地面积由1991年的28.18%增加到2011年的54.37%,增加了26个百分点。因而,加大农业机械的投入,实现规模经营对玉米增产具有相当大的潜力。农村用电量和玉米产量的关联度极强。2个时段的关联度分别为0.926 4,0.931 3;关联序从第2位变化到第3位。农村用电量与玉米产量在关联序上呈现出略降的走势,然而两者之间的关联程度却逐渐上升。在农业现代化程度逐步提高的未来,农村电力在促进玉米增产上越来越重要。化肥施用量是玉米增产的重要因素。化肥施用量反映了农业生产的现代化水平,增加农用化肥施用量一直是促进玉米产量增长的重要措施。甘肃省玉米产量和化肥施用量显著相关,其关联度在1991—2002年曾达到0.908 5,居第3位;直到2011年,二者关联度仍旧相当大。但受到边际效用递减规律作用,化肥在促进玉米增产方面的能力逐渐下降,关联序由第3位下降到第5位。这表明盲目大量施用化肥并不能对玉米生产起到预期的增产效应。

4.2.4 耕地面积是玉米产量的重要保障。玉米播种面积是影响玉米产量的核心驱动因素,而耕地是玉米播种面积得以提高的基础。1991—2002年甘肃省耕地面积和玉米总产量的关联度较强,关联度与关联序分别为0.861 5和7;2003—2011年该因素和玉米总产量的关联度与关联序均有所上升,二者分别为0.908 8,6。可见,耕地面积对甘肃省玉米产量有着重要的影响。但是随着甘肃省经济建设的发展以及新型城镇化、工业化进程的推进,建设用地和工业用地占用了大量的耕地,加上生态恢复退耕和后备耕地资源日渐枯竭等因素,耕地减少和玉米增产的矛盾将日益尖锐。

4.2.5 农药施用量对玉米产量产生负面影响。病虫草害的防治是玉米生产过程中最常见的一项农事活动,而农药的使用则是控制玉米病虫草害的重要措施之一。1991—2002年甘肃省农药施用量和玉米总产量的关联度与关联序分别为0.814 2,8;2003—2011年该因素和玉米总产量的关联度与关联序分别为0.627 3,10。农药施用量与玉米总产量的关联度下降,关联序在整个分析期内也呈现逐渐下降的特征,农药施用量已不是玉米生产的重要促进因素,增产潜力较小。由于大量施用农药,由农药引起的土壤污染导致玉米产量和品质下降,对玉米生产造成了负面影响。

5 结论

1991—2011年,甘肃省玉米产量总体遵循着“增长—波动—增长”的轨迹,近年来呈逐年上升态势;玉米总产量和玉米播种面积及单产曲线的动态变化趋势基本一致;Mann-Kendall突变检验法分析表明,自2003年以后,甘肃省玉米产量出现了突发性的上升,由玉米生产低水平波动时期进入了玉米生产抗旱平稳高产时期。运用生产集中度指数分析方法,甘肃省玉米生产空间布局发生了显著变化,玉米产量呈现出西减南减、中增东平且有向陇中地区集聚的趋势。1991年以来,玉米生产重心的波动性较强,产量重心移动的速率逐渐增大,玉米产量重心沿着“东北—东南—西北—东南”的轨迹移动,呈现“东南—西北”往复拉扯移动态势,总体上保持“东进南移”的演变规律,向东南方移动了70.88 km。自2003年玉米全膜双垄沟播技术应用推广以来,地膜玉米覆盖面积已成为影响玉米产量的首要因子;玉米播种面积和单产始终是影响玉米总产量的核心驱动因素。农业栽培技术(全膜双垄沟播技术)这个外在驱动因子在影响甘肃省玉米产量及分布格局等方面都发挥着深刻作用。实践证明,全膜双垄沟播技术的推广使甘肃省旱作农业实现了转型跨越发展,有力地促进了粮食增产、农业增效、农民增收,对于转变农业发展方式、拓展农业发展空间、保障甘肃省区域粮食安全产生了重大意义。同时,该技术作为旱作农业一项革命性技术,对于提高中国北方旱地综合生产能力、优化农业结构、促进现代循环农业发展、为中国北方旱作区建成新型粮食产区等提供了技术保障。目前,该技术已推广到非洲的肯尼亚、埃塞俄比亚和赞比亚等典型干旱国家,为非洲国家解决粮食危机提供科技支撑。最后,全膜双垄沟播技术对全国粮食安全的保障作用,以及该技术对干旱、半干旱地区“三农”问题的影响均是下一步亟待探究的方向。

[1]中国农村科技编辑部.全膜双垄沟播技术创农业生产奇迹[J].中国农村科技,2012(4):60-61.

[2]李来祥,杨祁峰,刘广才,等.旱地全膜双垄沟播技术在甘肃省旱作农业中的应用[J].现代农业科技,2009(17):55-57.

[3]伍山林.中国粮食生产区域特征与成因研究——市场化改革以来的实证分析[J].经济研究,2000(10):38-45.

[4]黄爱军.我国粮食生产区域格局的变化趋势探讨[J].农业经济问题,1995(2):20-23.

[5]张落成.我国粮食生产布局变化特点及其成因分析[J].长江流域资源与环境,2000,9(2):221-228.

[6]杨春,陆文聪.中国粮食生产空间布局变迁实证[J].经济地理,2008,28(5):813-816.

[7]陆文聪,梅燕.中国粮食生产区域格局变化及其成因实证分析——基于空间计量经济学模型[J].中国农业大学学报:社会科学版,2007,24(3):140-152.

[8]仇方道,钱进,佟连军,等.江苏省粮食生产时空格局演变及影响因素[J].农业现代化研究,2009,30(1):11-15.

[9]李裕瑞,卞新民.江苏省粮食生产地域格局变化研究[J].地域研究与开发,2008,27(2):113-117.

[10]王千,金晓斌,阿依吐尔逊·沙木西,等.河北省粮食产量空间格局差异变化研究[J].自然资源学报,2010,25(9):1525-1535.

[11]吕立刚,石培基,潘竟虎,等.甘肃省粮食生产区域格局变化及其驱动机制分析[C]//中国地理学会.中国地理学会百年庆典学术论文摘要集.北京:中国地理学会,2009.

[12]刘伟平.旱作农业区加快发展的必由之路——关于推广全膜双垄沟播技术的实践与思考[N].甘肃日报,2012-06-06(001).

[13]于法稳.影响粮食生产的因素分析与政策建议[J].农业系统科学与综合研究,2005,21(2):133-135.

[14]肖海峰,王姣.我国粮食综合生产能力影响因素分析[J].农业技术经济,2004(6):45-49.

[15]熊华,谭丽燕,王争艳.南宁市粮食生产影响因素分析[J].华中农业大学学报:社会科学版,2006(6):46-50.

[16]张建平.20世纪90年代以来我国粮食生产的发展趋势及影响因素分析[J].山西农业科学,2006,34(3):3-6.

[17]王楠君,吴群.省域耕地资源数量安全底线测算的实证研究——以江苏省为例[J].地域研究与开发,2006,25(5):94-97.

[18]Xiang L,Shen Y,He Y,et al.Application of Rough Set Theory on Factors Analysis of Influencing the Grain Output[J].Journal of Zhejiang Agricultural University,2003,29(3):343-346.

[19]Wu Y,Li J,Xu J.A Grey Relational Analysis and Artificial Neural Networks of Corn Production Prediction in China[J].Journal of Central China Normal University,2002,36(4):419-423.