安徽省旅游资源与旅游经济的空间错位研究

2015-04-16张洪时浩楠

张洪,时浩楠

(安徽大学商学院,合肥230601)

0 引言

旅游资源是旅游经济发展的基础,旅游经济的发展也为旅游资源的开发与保护提供了有力保障,二者之间关系的研究已引起学者的关注。张洪等在构建旅游资源竞争力评价指标体系的基础上,运用位序得分法对安徽17个地市旅游资源竞争力与旅游收入关系进行了实证分析[1];韩春鲜基于旅游资源优势度视角对新疆15个地、州、市旅游资源进行了等级划分,并进一步将其与旅游经济水平、旅游经济增长速度进行了耦合分析[2];王玉珍运用变异系数、旅游经济区位熵、聚类分析和空间同步错位等方法对山西省旅游资源禀赋与区域旅游经济发展进行了实证研究[3];方法林运用资源优势度、旅游总收入指数、聚类分析、空间错位分析等方法对江苏13个市的旅游经济发展进行了实证研究[4];王蓉蓉等使用旅游资源丰度与旅游总收入占GDP比重,对西北各省份旅游资源与旅游经济发展水平进行了差异分析[5];汪德根等在分析中国旅游经济区域空间差异时也将旅游资源禀赋视为旅游经济空间差异的主要因素之一[6];杨勇从省际层面深入研究了旅游资源影响旅游经济发展的作用机制[7];闫静静等采用A级旅游景区的数量以及旅游总收入作为测算指标,对辽宁14个市的旅游空间错位进行了分析[8];陈乔通过重心动态演变、空间错位指数、二维组合矩阵等方法,从宏观和微观层面深入分析了广西旅游景区、交通、旅游收入三者之间的错位现象[9];邓祖涛等利用重力模型和二维组合矩阵研究了旅游资源、区位和入境旅游收入三者之间的空间错位现象[10];任凤慧等基于要素禀赋理论,研究了旅游资源对旅游业经济绩效水平的影响程度,认为未来旅游经济发展将越来越依赖于除旅游资源以外的旅游专业知识、旅游专业人才和高等级的旅游要素[11]。纵观学者们的相关研究成果可以发现,目前关于旅游资源与旅游经济的空间错位研究大多基于对两者的单一指标的评价基础之上,主要关注的是旅游资源优势度与旅游收入之间的关系。基于此,为了更加全面地剖析旅游资源与旅游经济的空间错位关系,本研究以安徽16个地市为研究对象,尝试从多指标评价的角度,构建基于2个系统层、6个目标层和21个指标层的旅游资源与旅游经济的多指标评价体系,并在此基础上,通过运用SPSS 19.0主成分分析法,计算安徽16个地市旅游资源与旅游经济的综合得分及其排名。同时,运用空间错位指数模型计算安徽16个地市旅游资源与旅游经济的空间错位指数,并进一步进行空间错位状况的实证分析。研究结果以期能为安徽16个地市旅游业的发展提供参考。

1 研究方法与指标选择

1.1 研究方法

1.1.1 主成分分析。主成分分析是一种利用多变量的线性变换提取主成分从而达到降维目的的SPSS处理方法。利用SPSS 19.0软件对收集到的安徽16个地市旅游资源与旅游经济的相关数据进行主成分分析,提取能够反映总体数据特征的主成分,计算出各地市在主成分上的综合得分及其排序,并以此作为进一步测算安徽16个地市空间错位指数的数据来源。旅游资源(或旅游经济)综合得分的计算公式如下:

式中:Ri,Ei分别为第i个地市旅游资源和旅游经济的综合得分;Crj,Cej分别为旅游资源和旅游经济子系统所提取第j个主成分的贡献率;Frij,Feij分别为旅游资源和旅游经济子系统第i个地市在第j个主成分上的评价指数;i=1,2,…,16;m为提取的主成分个数。

1.1.2 空间错位指数模型。空间错位的涵义是基于卡因提出的空间错位假设而逐步演进形成的,学者们多将空间错位理解为“空间不协调”“空间不匹配”“空间失配”“空间错配”[12],尽管表达方式各不相同,但是其关于空间错位的思想基本是一致的,均将其理解为是某一要素与另一要素在空间上呈现出的非对称状态。根据这一思想,提出的空间错位模型如下:

式中:Mi为第i个地市的旅游资源与旅游经济的空间错位指数;Ei为第i个地市的旅游经济综合得分;Ri为第i个地市的旅游资源综合得分。M若为正值,表示旅游经济正向偏离旅游资源;M若为负值,表示旅游经济反向偏离旅游资源。M的绝对值越大,表示偏离程度越大。

1.2 指标选择

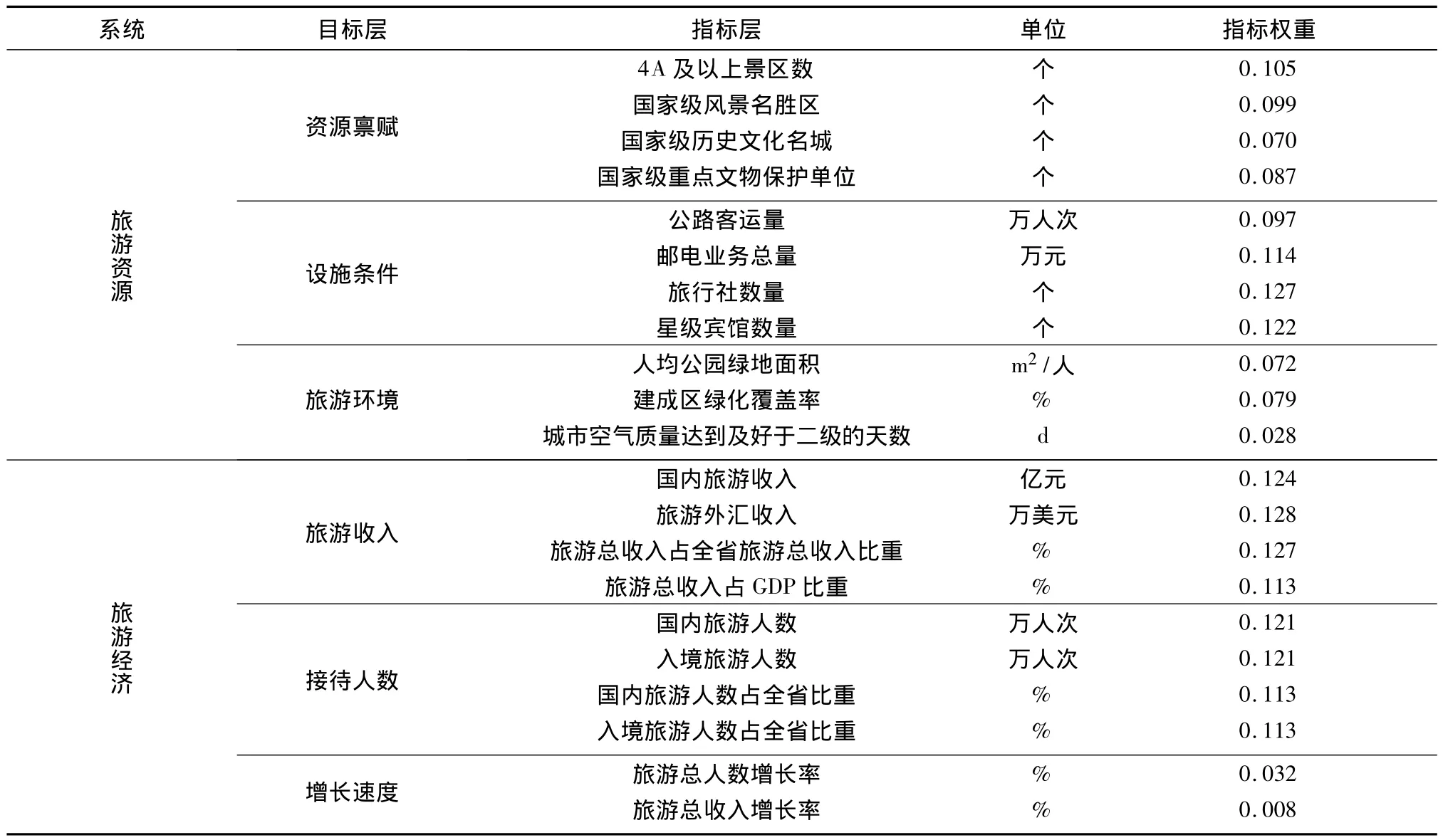

为了更加全面地考察安徽16个地市旅游资源与旅游经济的空间错位状况,依据科学性、客观性和可操作性的原则,同时充分考虑到指标数据的可获得性和可比较性,在借鉴相关研究成果的基础上[13-15],基于旅游资源和旅游经济两大系统,从资源禀赋、设施条件、旅游环境3个方面构建表征安徽16个地市旅游资源发展状况的11个指标;从旅游收入、接待人数、增长速度3个方面构建表征安徽16个地市旅游经济发展状况的10个指标。据此构建旅游资源与旅游经济评价指标体系(表1)。

表1 旅游资源与旅游经济评价指标体系Tab.1 Evaluation index system of tourism resources and tourism economy

2 数据处理与结果分析

2.1 主成分分析及结果评价

使用SPSS 19.0软件作为统计分析工具。为了验证旅游资源和旅游经济两大系统是否适合采用主成分分析,首先进行KMO检验,得到旅游资源和旅游经济的KMO检验值分别为0.628,0.660,二者的Bartlett球形检验结果的显著性水平均为0.000,远低于0.010,表明对二者进行主成分分析是基本可行的;然后对相关数据进行处理,得到旅游资源和旅游经济两大系统的前3个主成分的累计贡献率分别为83.35%,94.98%,说明上述两大系统的前3个主成分对原始数据的大部分信息具有较好的代表性。考虑到所选择指标的性质和量纲不同,同时调用SPSS 19.0数据描述功能对21个指标的原始数据进行标准化处理,形成基础数据库,并得出各项指标的权重(表1);然后代入公式(1)计算得到安徽16个地市旅游资源和旅游经济的综合得分(表2)。

从表2看出,安徽16个地市中除合肥、黄山、安庆、宣城和六安外,其余11个地市的旅游资源综合得分均为负值,说明目前安徽大部分地市在旅游资源禀赋、旅游设施条件和旅游环境方面优势度较低,资源禀赋在一定程度上具有不可逆转的客观性,但旅游设施条件和旅游环境却可以通过努力而实现。此外,合肥(1.311)和黄山(1.000)的旅游资源综合得分分别位于第1,2位,远高于其他地市,两市的旅游资源优势突出;与之相反,宿州(-0.518)和铜陵(-0.504)的旅游资源综合得分位于倒数第1,2位,与合肥、黄山差距明显,且远低于全省平均水平;余下的12个城市中,除安庆、宣城和六安3个城市的旅游资源综合得分为正值外,其余8个城市的旅游资源综合得分均为负值,而且也都低于全省平均水平,说明安徽旅游资源地区分布不平衡,且大部分地市的旅游资源优势度较低。在旅游经济子系统综合得分中,合肥、黄山、芜湖、池州、安庆、宣城和六安7个地市的旅游经济综合得分为正值,其余9个地市的旅游经济综合得分为负值,说明安徽16个地市旅游经济总体水平还有待于提升。此外,合肥(1.914)旅游经济的综合得分居第1位,铜陵(-0.708)旅游经济的综合得分排在最末位,二者相差2.206;黄山(0.638)旅游经济的综合得分尽管处于第2位,但与合肥的差距也达到了1.276,说明安徽旅游经济地域发展不平衡,差异明显。比较旅游资源和旅游经济2大系统的综合得分可以看出,合肥、芜湖、池州、宣城和蚌埠5个地市的旅游经济综合得分均高于其旅游资源综合得分,说明5个地市旅游经济优于旅游资源的发展,需要通过旅游经济优化完善旅游资源,以进一步提升其旅游竞争合力;其余11个地市的旅游经济综合得分均低于其旅游资源综合得分,说明安徽大部分地市旅游业发展对资源的依赖性还是非常明显的。

表2 安徽16个地市旅游资源和旅游经济综合得分及排序Tab.2 Tourism resources and tourism economic comprehensive score and ranking of 16 cities of Anhui Province

2.2 空间错位分析及结果评价

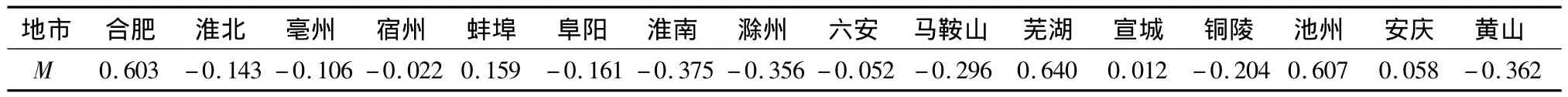

结合SPSS 19.0主成分分析的运算结果,将安徽16个地市旅游资源和旅游经济的综合得分分别代入到空间错位模型公式中,计算得出各地市旅游经济与旅游资源的空间错位指数(表3)。

表3 安徽16个地市旅游经济与旅游资源空间错位指数Tab.3 The spatial mismatch index of tourism resource and tourism economy of 16 cities in Anhui Province

安徽16个地市中,6个地市的旅游经济正向偏离旅游资源,10个地市的旅游经济反向偏离旅游资源,说明安徽省旅游经济反向偏离旅游资源现象较为普遍,旅游业发展对旅游资源的依赖性较强;进一步地从全省旅游经济与旅游资源空间错位指数的总体正负情况来看,尽管安徽大部分地区的旅游业发展表现为资源依赖型,即旅游经济反向偏离旅游资源,但全省旅游的总体趋势仍体现为旅游经济正向偏离旅游资源,经济发展对旅游业的强劲推力不容忽视。此外,在旅游经济正向偏离旅游资源的6个地市中,芜湖、池州和合肥的旅游经济与旅游资源空间错位指数均大于0.600,明显高于蚌埠、安庆和宣城。与此同时,在旅游经济反向偏离旅游资源的10个地市中,以淮南、黄山和滁州最为突出,旅游经济与旅游资源的空间错位指数均超过-0.300,相比之下,宿州和六安却相对较小,空间错位指数分别只有-0.022,-0.052。

为了更加准确地认识安徽16个地市旅游经济与旅游资源的空间错位状况,将空间错位指数为正的城市定义为正向偏离型,空间错位指数为负的城市定义为反向偏离型,并且根据各地市空间错位指数绝对值的大小,进一步将其区分为高度偏离型和低度偏离型,由此可将

安徽16个地市旅游经济与旅游资源的空间错位状况划分为4种类型(表4)。

表4 安徽16个地市旅游经济与旅游资源空间错位类型Tab.4 The spatial mismatch types of 16 cities in Anhui Province

安徽省旅游资源与旅游经济的空间错位状况总体表现为旅游经济对旅游资源“在程度上的低度偏离为主、在性质上的反向偏离为主”的特点。具体而言,在安徽16个地市中,属于低度偏离类型的城市最多,高达9个,其中正向偏离型3个(蚌埠、宣城和安庆)、反向偏离型6个(淮北、亳州、宿州、阜阳、、六安和铜陵),说明安徽省大部分地市旅游资源与旅游经济的相互依存性不甚明显。与此同时,尽管有7个地市的旅游经济与旅游资源的空间错位表现为高度偏离类型,虽然其偏离程度相对较高,但也并不十分突出,这也进一步反映了在安徽旅游业发展过程中,各地市并未能充分发挥其旅游资源或旅游经济对其旅游业发展的重要促进作用。

3 结论与建议

以安徽16个地市为研究对象,以各地市2012年的面板数据为基础数据,通过构建旅游资源与旅游经济的多指标评价体系,运用SPSS 19.0主成分分析法计算得出各地市旅游资源与旅游经济的综合评价指数,在此基础上,利用空间错位指数模型,计算得出各地市旅游经济与旅游资源的空间错位指数,最后以此为依据,进一步将安徽16个地市区分为4种空间错位类型。研究表明,安徽省整体上以旅游经济反向偏离旅游资源为主,且偏离程度多为轻度。基于此,针对不同空间错位类型的地市提出促进旅游业发展的具体建议。

1)低度正向偏离型城市,包括蚌埠、安庆和宣城。该类型城市的旅游经济发展在一定程度上超过了其自身旅游资源的约束。蚌埠旅游资源的综合得分明显劣于安庆和宣城,且为负值,说明蚌埠旅游业的发展应利用其独特的交通优势,提高区位通达度,同时加强基础设施建设,以此来弥补资源非优所造成的“先天不足”。此外,安庆和宣城虽然旅游资源禀赋较好,也应注重进一步挖掘资源潜力,优化整合旅游资源,提高资源的集中度,以促进旅游经济更好的发展。

2)低度反向偏离型城市,包括铜陵、阜阳、淮北、亳州、六安和宿州。该类型城市的旅游经济发展在一定程度上并未充分发挥其旅游资源的优势。除六安以外,其他5个地市的旅游资源综合得分均为负值,显然,旅游资源的劣势已成为其旅游业发展的主要瓶颈,因此,应加强区域合作,通过资源共享、信息互通、客源互动、联合营销等方法来提升区域旅游竞争合力。六安应加强基础设施配套建设,加大旅游开发、宣传力度,解决资金、人才短缺等问题,使旅游资源优势得到充分发挥。

3)高度正向偏离型城市,包括芜湖、池州和合肥。该类型城市的旅游经济发展在很大程度上超过了其自身旅游资源的约束。合肥不仅旅游资源和旅游经济的综合得分均居安徽首位,而且其旅游经济的综合得分还远高于安徽其他地市;芜湖、池州虽然旅游资源的综合得分仅分别位于安徽的第8,7位,且为负值,但其旅游经济的综合得分却分别位于安徽的第3,4位。显然,该类型城市的旅游业发展应注重利用其经济优势,大力发展与其经济水平相适应的旅游新业态,通过会展旅游、休闲旅游等新型旅游方式,提升其城市竞争力,推动本地区旅游业更强劲的发展。

4)高度反向偏离型城市,包括淮南、黄山、滁州和马鞍山。该类型城市的旅游经济发展在很大程度上并未充分发挥其旅游资源优势。如黄山虽然其自然和文化旅游资源质量之高享誉世界,但其旅游经济的发展却明显滞后于资源,旅游经济的综合得分虽处于第2位,却与第1位的合肥相差达到1.276,显然,黄山旅游业的发展有待于其旅游资源效率更好、更充分的发挥;除此以外,淮南的旅游经济综合得分全省排名(第15位)明显滞后于其旅游资源排名(第10位);滁州尽管旅游经济和旅游资源综合得分的全省排名不相上下(分别为第10,9位),但仍表现为旅游经济滞后于旅游资源的发展;而且上述4个地市旅游经济与旅游资源空间错位指数的绝对值均超过0.208。因此,对于此类型城市而言,应立足自身旅游资源优势,通过科学规划、合理开发,深度挖掘旅游资源潜力,打造旅游资源品牌,提升旅游业的核心竞争力。

[1]张洪,潘辉,张洁.旅游资源竞争力与旅游收入关系实证分析——以安徽省17地市为例[J].资源开发与市场,2012,28(11):1046-1049.

[2]韩春鲜.基于旅游资源优势度差异的新疆旅游经济发展空间分析[J].经济地理,2009,29(5):871-875.

[3]王玉珍.旅游资源禀赋与区域旅游经济发展研究:基于山西的实证分析[J].生态经济,2010(8):41-45.

[4]方法林.基于旅游资源优势度视角的江苏旅游经济发展研究[J].特区经济,2012(6):122-126.

[5]王蓉蓉,齐志男.西北地区旅游资源与旅游经济省际差异分析[J].商业经济,2012(7):49-52.

[6]汪德根,陈田.中国旅游经济区域差异的空间分析[J].地理科学,2011,31(5):528-536.

[7]杨勇.旅游资源与旅游业发展关系研究[J].经济与管理研究,2008(7):22-27.

[8]闫静静,张满林.辽宁省旅游资源与旅游经济发展的空间错位分析[J].经济研究参考,2013(23):58-61.

[9]陈乔.广西旅游景区、交通、旅游收入的空间错位研究[D].南宁:广西师范学院,2013.

[10]邓祖涛,尹贻梅.我国旅游资源、区位和入境旅游收入的空间错位分析[J].旅游科学,2009,23(3):6-10.

[11]任凤慧,孙虹.资源禀赋与我国旅游业经济绩效影响研究[J].西安电子科技大学学报:社会科学版,2011,21(6):63-68.

[12]郭永昌.上海社会阶层空间错位研究[D].上海:华东师范大学,2007.

[13]曹园园,孙晓.基于层次分析法的郑州市环城游憩带旅游资源评价[J].河南大学学报:自然科学版,2008,38(5):497-501.

[14]尹乐,李建梅,周亮广.利益相关者视角下的皖东地区非物质文化遗产旅游资源评价研究[J].地域研究与开发,2013,32(5):163-166.

[15]张广海,刘真真,李盈昌.中国沿海省份旅游产业发展水平综合评价及时空格局演变[J].地域研究与开发,2013,32(4):22-27.