成渝经济区次级中心双城一体化构建

2015-04-13杨晓波孙继琼

杨晓波 孙继琼

[内容摘要]成渝经济区发展面临的最大问题是成都、重庆两个特大中心城市,在没有次一级的中心城市支撑下,造成了对本区域的经济要素和经济活动的“虹汲效应”,内江、自贡等成渝经济区的中部地带发展陷入了“塌陷”的境地。成渝经济区发展的方向是推行“多极多点”发展战略。由于内江、自贡等城市之间独特的条件和基础,推动内自一体化发展成为成渝经济区发展战略的首选。

[关键词]成渝经济区;次级中心;内自一体化;共生理论

一、引言

2011年5月,国务院正式批准建设成渝经济区,将成渝经济区规划建设范围确定在包括四川省15个市和重庆市31个区县。成渝经济区包括了成都、重庆两个特大中心城市以及10余个中等城市以及所涵盖的经济腹地。内江、自贡地处成渝经济区腹地,两个特大中心城市成都、重庆的中间。内江与自贡自然地理空间很近,中心城市之间的直线距离36公里,建成区之间的直线距离16公里。对于成渝经济区未来发展特别是城市体系构建来讲,内江与自贡实现城市一体化发展成为一种必然选择。

目前对城市一体化发展战略的研究已经有较为丰富的文献。主要分为两类研究:一类是研究具体区域的城市一体化发展战略。例如,冯德显通过对城市群发展一般规律分析及国内外城市群发展现状的研究,指出中原城市群建设与一体化发展是符合城市化的基本规律和河南区域发展实际,具有历史和客观的必然性,并对中原城市群城镇体系结构、产业互动发展、产业空间布局、基础设施建设、大郑州都市区构建等进行了研究,提出了中原城市群一体化发展的构想和基本解决方案。胡静波研究了辽宁中部城市群一体化问题,指出应当以沈阳为中心,包括鞍山、抚顺、本溪、营口、辽阳、铁岭等七个城市,通过中心城市沈阳的辐射和吸引,与周围地区形成区域经济共同体。李红从新功能主义的视角研究了辽中城市群一体化发展构想。熊柏隆研究大长株潭城市一体化发展战略问题。毕监武研究了怎样发挥青岛龙头作用,促进胶东半岛五城市率先实现一体化发展问题。张立勇研究了西(安)咸(阳)一体化发展研究。另一类是研究城市一体化发展的相关理论。例如,赵丽虹、王鹏研究了近距城市一体化发展空间策略问题。姚凯研究城市一体化发展中各方利益诉求,提出了协调利益关系的原则和方法、策略。值得一提是,早在20世纪90年代中期,艾南山、马晓玲从四川盆地经济区的发展特别是从增强成渝经济走廊中段薄弱地带的活力的视角论证来自贡与内江两市合并的必要性。2010年,焕力从加快成渝经济区构建出发再次提出内江自贡合并问题。由于种种限制,这种思路仅停留在学术探讨层面。

综合分析国内外相关文献资料,结合成渝经济区的现状,我们认为需要避免内江、自贡合并的前提,探讨内江、自贡的深度一体化,以此推动成渝经济区的构建。二、空间共生理论:双城一体化发展理论依据

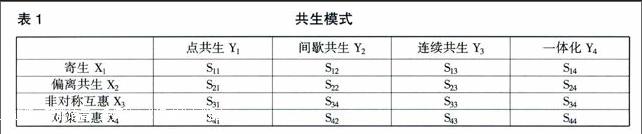

共生理论起源于生物学,是由德国科学家德贝里(V.Symbiosis Ahmadj)1879年提出的一个概念,指不同种属生物生活在一起的一种状态,在生物的长期发展进化中,彼此共存,共同适应外在环境,相生相养,各自获得一定利益的关系。共生理论说明了生物体之间并不总是你死我活的竞争状态,相反,也存在另一种状态,即共生关系。这种共生模式可以用表1来描述。

从表1可以看出,共生模式从其行为作用方式(Xi)对应着寄生共生、偏利共生、非对称互惠共生和对称互惠共生四种关系;从其组织联系紧密程度(Yi)可以分为点共生、间歇共生、连续共生和一体化共生四种方式,其行为方式和组织方式的不同组合可以形成16(4×4)种共生状态Sij。

共生关系的特点可以概括为:一是由不同种类共生单元构成共生系统,共生单元在内部结构和外在功能上具有较大的差异。二是共生的双方或多方总是通过共生方式来完成个体所不能完成的功能。三是在共生系统内,不同共生主体之间是一种互补与合作的关系,其前提是一种互利互惠关系,对外显示出较非共生更大的竞争优势。四是共生并没有排除竞争,但共生状态下的竞争,是一种共同发展、共同进化、共同适应的有序竞争。

在这些特征中,相互吸引和合作,彼此补充与依赖,共同传承与发展才是共生过程的主联系特征。共生关系存在,不仅体现在共生单元之间物质、信息和能量的交换,而且更体现在共生所带来的能量净增加。共生能量的生产是共生关系的本质特征,共生进化是共生关系的内在要求。

内江、自贡是成渝经济区中两大次级经济中心,其上接纳来自成都、重庆两大超级经济中心释放的能量,其下向腹地扩散其积累的能量,它们两者之间形成一种共生关系。这种共生关系,既存在竞争,又存在合作互补。要实现其能量的净增加,就必然实现这种共生关系的良性互动,共同发展、共同进化。内江、自贡深度一体化的任务就摆在处于成渝经济区腹地面前。

三、内自一体化:成渝经济区中部塌陷向中部崛起转变

(一)成渝经济区面临的主要矛盾

成渝经济区是中国西部地区经济聚集条件、聚集效果最为明显的经济区,历史上是中国“三线建设”的重点区域,聚集了大量现代工业。在新时期,两轮西部大开发战略均将成渝经济区置于重要的战略地位。

与其他经济区相比,成渝经济区最为明显的特征是,作为特大中心城市的成都、重庆是该经济区的“双核”,“双核”能够辐射带动整个区域的快速发展。但显著的事实是成都与重庆之间不仅存在某种竞争,甚至不是“良性”竞争,更为关键的是,成都和重庆两大城市对成渝经济区内部的“虹汲效应”明显,再加上政治因素特别是重庆直辖后,成渝经济区面临更大的问题。

城市对区域经济发展来讲起着决定性作用。由于成都、重庆两个特大中心城市之下就是中等城市,缺乏大城市这个中间环节,因此,成渝经济区城市体系是不完整的。同时,在城市层面上,成都、重庆之外缺乏有效竞争,资源配置的低效率比较明显。在1997年重庆直辖以前,处于成都与重庆中间的内江、自贡等地区的经济发展状况相对良好,后来由于行政区划的原因,四川中部地带减少了与重庆的交流与合作,四川发展的重点区域由中部向东北部转移,中部地区有被边缘化的趋势,导致成渝经济区内“凹”字形空间结构非常显著。

四川省委党校曾做过一项研究发现,成渝经济区存在着“中部塌陷”的现象。成渝经济区存在着“中部塌陷”的现象。只有重庆、成都的综合竞争力得分大于0,成都平原城市群综合竞争力平均得分为0.016915,川南城市群平均得分为-0.344982,川东北城市群平均得分为-0.136728。在成渝经济区内部,城镇分布密集,但两个核心城市呈现离心发展,对区域经济的辐射带动作用不够,而连接成渝两大城市的四川中部地区一带,缺少大城市的过渡和支撑,中部地区塌陷,存在较大的经济低谷,川南5市竞争力下降严重。

成渝经济区的主要矛盾就是区域之间发展不协调。重庆、成都是成渝经济区的双核,但成都、重庆经济发展的首位度很高,相对重庆、成都以外,各市县在经济总量和各个方面只相当于成都、重庆的大概六分之一到八分之一左右,成都、重庆在它的经济总量、财政收入、社会消费等方面,遥遥领先。

(二)“多点多极”支撑战略

针对四川经济发展面临着内部发展严重不平衡的问题,特别是成都“一极独秀”的矛盾比较突出,四川省委提出实施“多点多极”支撑战略。这个战略,既强调提升首位城市,支持成都领先发展,更强调着力次级突破,夯实底部基础,从而使四川经济社会发展由“一城独秀”变为“众花竞妍”的发展格局。这是四川省委、省政府推动实施西部大开发战略的新思路、新举措。

如果我们将眼光放在成渝经济区的发展上,“多点多极”支撑发展战略,也完全适合整个成渝经济区的现实。因此,“多点多极”发展战略,完全适用整个成渝经济区。在成渝经济区范围内,城市体系极不完善,仅有成都、重庆两个特大中心城市,其他城市市区人口均没有超过100万人,仅有不到100万人的少数城市。在四川,2012年成都市的GDP为8138.9亿元,而第二大城市绵阳的GDP是1346.42亿元,仅及成都的六分之一;在重庆,主城区户籍人口670万人,而第二大城市万州城镇人口是97万人,首位度是6.9。

因此,成都、重庆与以下的各县市之间没有形成合理的梯次。它是一个表现形态,区域发展不平衡的形态。实行“多点多极”支撑发展的发展思路成为解决成渝经济区发展的动力问题。因此,由“两极”变“多极”支撑的关键在于加快培育新的经济增长极,逐步缓解“两极独秀”的矛盾。

四、内自一体化:加快推动成渝经济区的第三增长极形成

笔者与其他专家多次在内江和自贡等地调研,当地有识之士均认为,内江与自贡实现一体化发展是大势所趋。这里,我们将内自一体化的理由做一个分析。

(一)内自一体化推动川南特大中心城市的培育

从区位来看,川南处于成渝经济区的腹心地带,自贡、内江、泸州、宜宾是成都、重庆两个特大中心城市的辐射接受范围,又处于它们的中间地带。从经济版图看,川南在成渝经济区占有重要地位。2012年川南四市的GDP总量为4136.19亿元,占全省GDP总量的17.3%;四市人口为1719万,占全省人口的21.3%;四市幅员面积为3.48万平方公里,占全省面积的7.2%。从经济密度看,四川省经济密度为491.7万/平方公里,川南四市经济密度为1188.56万/平方公里,比全省高出696.86万/平方公里。从人口密度看,全省人口密度为166人/平方公里,川南四市人口密度为493人/平方公里,比全省高出327人/平方公里。从产业分布看,川南地区的工业相对发达,工业基础相对较好,工业企业规模较大。

总之,川南地区在成渝经济区有着特殊的区位条件和现有的产业格局,在加快“多点多极”支撑整体战略中,川南城市群最具有发展成为全省第二增长极的潜力和条件。从现实情况看,推动川南城市群发展成为成渝经济区的第三增长极,关键在于在川南地区构建具有辐射和带动作用的特大城市。我们认为,推动川南特大城市的建设,需要在城区面积、市区人口等方面达到较大的规模,需要有较好的基础设施,同时,需要形成对周边地区具有强大的经济文化辐射力。然而,从目前的自贡、内江、泸州和宜宾各自的实力来看,短期内它们中间任何一个城市都难以达到这个要求。

内江和自贡地域相连、历史相承、文化同源、产业互补、交通衔接,经济社会发展水平较高,一体化发展已具备良好的基础。2012年,两市行政区划总面积0.98平方公里,常住人口757万人,地区生产总值达1862.98亿元,在川南城市群以及全省经济社会发展格局中均占有重要地位。内江和自贡两市紧紧相连,同处成渝经济区的核心位置,在资源配置、功能分区、产业布局等方面有着较强的互补性,其具有一体化发展并最终成为川南经济区经济中心的天然条件。实施“内自一体化”,一是可以以促进开发内江、自贡丰富的土地资源、人力资源和广阔的市场资源的配置和流动,提升内江和自贡市的城市功能,增强两市的综合经济实力,推动两市经济跨越式发展;二是可以极大地推进川南城市群向经济一体化方向发展,促进城市间优势互补,保持四川经济的后发优势和发展潜力;三是可以形成成渝经济区重要的经济增长极,有效解决成渝经济区中部塌陷的问题。

(二)提高内江和自贡接受成都、重庆两个特大城市的经济辐射能力

目前,内江和自贡都是成渝经济区的重要新兴工业城市,但是在进一步发展中都面临着许多制约,尤其接受成都、重庆两个特大城市的经济辐射能力。2012年泸州是1.2万平方公里,人口是421.8万人,宜宾市的辖区面积是1.3万平方公里,人口是540万人;而内江市的辖区面积是0.54万平方公里,人口是430万人,自贡市的辖区面积仅有0.44万平方公里,人口是327万人。单从行政区的辖区面积来看,内江和自贡作为地级行政区相对较小,即使两者合并,总辖区面积也仅为0.98万平方公里,仍然低于泸州0.22万平方公里,低于宜宾3.2平方公里。由于辖区面积的限制,自贡和内江这两个城市要发展壮大,必然受到空间和经济总量的局限。因此,通过实施内江和自贡深度一体化发展,能有效发挥两大城市一体化的城市综合功能,形成接受成都、重庆两个特大城市的经济辐射能力,进而形成第三极点。

(三)有效提升该区域产业优势、促进产业优化布局的需要

内江和自贡都是近代发展起来的工商业城市。新中国成立后,这两个城市都是四川重点发展的工业城市,都具有较高工业发展水平。从特色来看,内江作为全国重点产糖基地,被称为“甜城”;自贡作为全国重点的盐化工基地,成为享誉全国的“盐都”。经过多年的发展和产业调整,内江、自贡两地围绕特色优势产业,形成一个规模的产业集群。从现实来看,自贡工业面临制约条件,自贡的城市核心区没有临近河流,发展工业受到很大的制约,自贡的工业布局则有“北上”的需要,以求靠近沱江而获取水源。通过内江和自贡深度一体化发展,可以进一步促进产业优化布局,构建大规模的高水平产业园区。出于内江和自贡两地中间的凌家镇距沱江很近,并且有广阔的腹地,有条件规划成为一个新的产业园。

(四)强化该区域作为成渝经济区次级交通枢纽地位的需要

众所周知,内江是我国西南地区交通的重要交汇点,仅次于成都的第二大交通枢纽,是成渝高速公路、成渝铁路的中间点,铁路、公路、内河和管道运输比较俱全,基础雄厚。在规划的四川高速铁路网中,内江是最重要枢纽之一。相对而言,自贡的交通区位较偏,目前在交通网络的构建中,明显被边缘化。长此以往,自贡经济社会发展将面临交通的限制。实现内江和自贡深度一体化发展,将可以使自贡分享内江的便利的交通条件,并进一步放大内江交通便利的优势。

(五)推动内江和自贡一体化有着丰富的现实基础

一是地域空间连绵一体。自贡、内江地处川南,是成渝经济的腹心地带,气候条件一致,自然地域空间连为一体,山体同脉相承延伸,沱江、岷江水系水系相互贯通;两个中心城区的直线距离仅36公里,是成渝经济区内,两个地基城市之间,距离最短的城市,建成区之间最短只有15公里,其中内江的凌家镇与自贡的三多寨镇的距离仅3公里。两个地级市之间这样的城市距离,在中国是少有的,这就为两市一体化发展创造了地理上的优势。通过一体化发展,两市既有的区位优势、经济优势、科研人才优势,以及城市优势将完全从川南地区脱颖而出。

二是历史文化渊源深厚。两地的民风民俗几乎没有差别,方言也独具特色,具有明显的翘舌音,高度的文化认同感,为两地一体化发展提供了有力的文化支撑。

三是经济发展优势互补。自贡市辖四区二县,发展空间不大,且水源短缺,成为经济发展的障碍。内江地处成渝高速公路中部,又是内宜铁路与成渝铁路的交汇点,水源和发展空间都较自贡为好,但无论经济基础和科技力量都较自贡为薄。自贡与内江相距仅40公里,其间还有白马、凌家两个镇,地缘关系接近,优势又可互补,可以通过一体化发展,形成川南的经济中心,带动和辐射川南地区发展。

四是社会生活联系紧密。随着社会发展和人民生活水平不断提高,内江、自贡两市居民通勤、交往及跨市居住、就业、消费等日趋频繁,教育文化资源共享逐步推动,公共卫生服务协作逐渐增强,体育交流合作不断深入,民间艺术来往日益密切,随着社会事业和公共事务合作领域不断扩大、合作层次不断提升、合作成果不断显现,“内自生活圈”初步形成。五、推动内自一体化发展的战略保障措施

(一)探索建立虚拟行政区,建立一体化发展的实现平台

划定内自一体化的空间走廊,探索建立虚拟行政区——“内自新区”,作为全省综合改革配套实验区,在“内自新区”范围内进行统一规划,统筹要素空间配置,推动生产要素的自由流动。建立省政府牵头的联席会议制度,以保证虚拟行政区的运行,议定重大事项,制定政策和措施,同时设立协调机构,落实联席会议确定的任务。一是尽快出台《内自新区共建规划》,对内自新区建设从政策层面予以指导。二是尽快成立内自新区管委会,统一协调和建设内自新区的基础设施和公共服务体系。内自新区管委会可作为省政府的派出机构,按处级配备5个工作组,分别负责规划建设、产业承接、配套服务、财税工作和日常事务。通过内自新区管委会,在内自新区率先打破行政区划阻隔,实现两地各种资源的统筹调度以及生产要素的优化配置。三是出台实施优惠措施。省、两市政府对内自新区企业入驻给予政策倾斜,采取土地供给、税收优惠等优先支持政策积极吸引企业入驻;对于入驻内自新区的企业提供水、电、气等完善的配套服务,给予税收、信贷等方面的优先支持。四是在重大项目布局上给予倾斜。全省重大项目规划布局,优先考虑内自新区,重点支持内自共建区的重大交通项目、城市基础设施项目建设。

(二)以基础设施建设为纽带,加速两城融合,实现同城发展

一是协调、沟通内自两市公路、城际交通以及瓶颈路段的建设和管理,加速实现两市交通的无缝对接。二是加快开通多条内自公交线路以及加速城际快速干线,实行公交一卡通,实现两市市民的“心理同城”。三是协调减少内自间的交通收费,组织实施区域内公路收费站对内放开推进工作,确保交通“无障碍通行”。四是加快建设交通枢纽,加强对周边地区的吸附和辐射能力。比如,尽快建成自贡经富顺邓关、赵化到泸州、江安、南溪的高速公路,自贡经荣县到乐山、犍为、井研的高速公路等。

(三)从产业、金融、商贸物流和旅游等入手联袂打造经济一体化

一是加快完善规划体系。内江和自贡两市应在规划布局上,加快一体化建设,自贡市区既向南发展,也更要向东北内江方向扩展,内江市区向南扩展。二是由省、内江市、自贡市三家财政共同出资设立一体化专项基金,对内自一体化区域的道路交通、给排水、生态环境整治、重大技术研发等方面予以补助和贴息。三是引导产业错位发展,实现功能互补融合。对主导产业进行规划和引导,出台相关政策措施,合理布局产业和项目,最大限度地发挥两地比较优势,加强产业错位发展和配套合作。四是组建专业的旅游投资公司编制共享的重大旅游招商项目库,对涉及两市的重大旅游项目共同招商,加快实现无信息障碍、无交通障碍、无市场障碍、无服务障碍、无投资障碍的旅游一体化大格局。

(四)积极争取国家政策支持,配套改革先试先行

建议由省政府向国务院申请川南经济区为“国家内陆型经济开发开放综合配套改革试验区”,请求国家在政策、项目等方面给予重大支持;允许川南经济区在各方面配套改革先试先行。特别是在财税、土地、投融资等方面进行改革,以消除束缚发展的各种体制障碍,切实加快行政管理体制和经济体制改革。通过“综合配套改革试验区”的建立,把川南经济区打造成全国内陆型经济开发开放战略高地,为推动全国特别是内陆欠发达地区体制改革、实现科学发展与社会和谐发挥示范带动作用。

(五)协调经济要素流转,消除流通壁垒

整合土地资源,建立内自一体化土地储备制度,将两市一体化区域的转用土地、存量闲置土地、旧城改造用地、破产企业用地、机关事业单位搬迁后腾出的土地和企业改制、司法裁定需转移的土地等,统一纳入土地储备基金制度范围,由省政府统一调配和规划。整合人本资源,建立统一的人力资源市场和人力资源开发管理体制,实现两市在人才信息、人才交流、人才引进和派遣、人才培训、高校毕业生就业等方面的完全共享。

(六)举办“内自一体化发展高峰论坛”

建议“内自一体化发展高峰论坛”每年定期召开,由省政府主办,内江市政府和自贡市政府联合承办。论坛每年就内自一体化发展中的重点、难点和热点问题,邀请国务院及国家发改委等国家部委、国内重点城市以及知名研究机构、大专院校、企业界等非政府机构相关专家参加。通过充分、深入的交流和沟通,使峰会真正成为一个立体、多层、高端互动的重要交流平台,在此基础上,形成关于推进内自一体化重点问题的研究报告并交由两市相关部门具体落实。总之,要充分发挥论坛的载体作用,着力提升内自一体化在国家层面的重视程度以及在全国的知名度,争取国家的各种政策倾斜。

六、结语

本文从全国城市一体化发展的理论与实践出发,着力分析了成渝经济区发展面临的主要问题。我们认为,成渝经济区发展面临的最大问题是成都、重庆两个特大中心城市,在没有次一级的中心城市支撑下,造成了对本区域的经济要素和经济活动的“虹汲效应”,内江、自贡等成渝经济区的“中部地带”发展陷入了“塌陷”的境地。成渝经济区发展的方向是走“多极多点”发展战略。由于内江、自贡等城市之间独特的条件和基础,推动“内自一体化发展”成为成渝经济区发展战略的首选。“内自一体化发展”最终完成,对于支撑成渝经济区发展有着不可估量的作用。为此,需要明确战略步骤和建设思路,制定保障政策措施。