浅谈传统题材在石雕创作中的“新”和“亮”

2015-04-10文林敏

文 林 敏

浅谈传统题材在石雕创作中的“新”和“亮”

文 林 敏

离开市场的作品,将失去生存的土壤,如何让“传统题材满足当代市场需求”?出“新”、出“亮”应为解决之道。当下的石雕作品当以创新出亮,努力做到“让作品不失看点和亮点”,以“新”和“亮”求得传统题材在新石雕中的生存和发展。

传统题材;石雕创作;新;亮

石雕作为传统手工艺门类之一已被人们广泛接受,传统题材石雕作品在当代市场中占据着主要地位,和新题材石雕共存共荣。离开市场的作品,将失去生存的土壤,让“传统题材满足当代市场需求”尤为重要。笔者多年来自觉践行,进行了一些探索,实现了一些“创新”,努力做到“让作品不失看点和亮点”。本文就笔者多年创作心得做一梳理,对传统题材如何创新的理解如有不当之处,敬请方家指正!

笔者以为,中国悠久的人文历史为石雕提供了深厚的文化内涵,传统题材广泛、寓意丰富、取之不竭。笔者入行之初学习的便是传统题材的表现,直至自立门户,带徒授艺,始终以“让作品不失看点和亮点”为创作原则,以“表现传统题材在当代创作中的‘新’和‘亮’” 为课题,让传统题材在当下的石雕艺术领域焕发新貌。由此,在多年的创作实践中,逐渐形成了个人的创作观:具有时代特征的“奇”、“巧”、“和”。此三者互相关联,非独立存在,而“具有时代特征”意味着要符合当下大众的审美需求,带上时代的烙印。用发展的眼光来看,数十年、数百年后人们回望这个时代的作品,要能够看到这个时代的独有的特征,而非简单模仿我们先辈的创作。这需要创作者拥有独到的审美观和高超的技艺,能在构思立意、雕琢技艺上使作品异于常作。而这些均以创作者有高度的创作自觉为前提,不囿于常。

一、巧雕出新

随着生产关系的改变,我们拥有相当的创作自由;随着生产力水平的提升,我们拥有更高、更新的工具;随着时代的进步,人们的审美发生着改变,这一切,都要求我们创作出能高度满足当代审美需求的作品,传统“巧雕”也要在新环境中更新、更巧。

巧雕是一种技巧,也是一种态度。石材千变万化,每一块石材在创作者眼中,都具有无限的美和价值,如何高效运用石材的每一处肌肤,是我们要认真思考的。在创作过程——审石读石的阶段,笔者常常茶不思饭不想,一块石材置于案头多年也是常有之事,相信每一位认真雕刻的同仁都有此感。每每思考良久,不仅着眼布局立意的构思,亦琢磨于局部细节的计划。一件不同于常类的作品,往往在细节的处置上显现出创作者的精心,表现出创作者的技艺创新。也正是在这细枝末节上,体现了传统题材的“新”和“亮”,表现了新石雕创作的“巧”之意韵。

1.变废为宝,杂质为“新”

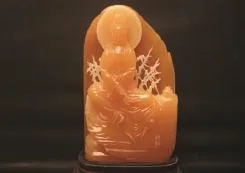

前不久,笔者见一昌化田黄石,皮多杂质,局部有一大块白色斑块(俗称豆腐白),无透无灵,视外形与废石无异。剥开石皮,唯见肉质细腻,弃之不舍。如何取舍?有皮有肉有杂质,自然是考验巧雕技艺的好时机。笔者思虑,挖脏则无皮,去白则单调,“皮”和“斑”都要!基于此,构思了“太白醉酒”的典故,以细腻红润的肉质做大背景,雕琢峭壁山崖,位于上部一角的白色斑块做主体“太白醉酒”,脏绺无数的表皮则处理成下部山林小溪。(图1)上中下构图,大块面留白,半内嵌式布局,自然无痕,如此既不失传统内涵,又具有现代视觉审美特点;既不同于传统挖脏去斑立体圆雕或者表面浅浮雕,又以局部高浮雕独到地表现了巧雕的审美功能,变废为宝。

2.巧用“白雾”,反差出“亮”

作品《竹林观音》的亮点则在观音身后的几枝竹叶上。(图2)纵观多种石材对“竹林观音”的雕刻,多以高大茂密的竹林为背景,观音大士盘坐其间,以全景布局为主。细心的观者会发现,该作品则以高浮雕创作了单体人物,风格源于福建石雕,满布局的高浮雕是福建石雕观音大士像的传统技法,此作不离其右。然该作品的异处在于“竹林”的处理,以主体身后寥寥数枝竹节点染主题,竹节部分巧取石材中间的一薄层白雾,写意竹枝,月下风影,以观音主体和竹枝背景之间黄白色差、远近、大小、多寡、疏密的差异变化,形成作品亮点,捕捉观者眼球。

同样的处理手法在作品《竹林七贤》(图3)中亦可见。这是一组金水冻石组牌,画面中的远山底部均有一层白色基底,似远山腰际雾霭缭绕,增添了一份朦胧之美,环绕圆月的“白纱”亦有同工之妙,撒在梅花枝头的几点“白雪”营造了寒梅凌霜傲雪的清高坚韧,潺潺流水、拍岸翻卷的浪花、远处展翅的白鹭、朦胧浅琢的群峰,都在星星点点的“白雾”中妙境横生,为作品增添诗意美感。

二、形式创新

不论历史的车轮划过哪个时代,财富、功名、子孙终究是人们所追求和向往的,因此,具有美好寓意、吉祥祝福的传统题材,在21世纪的今天,仍然是大众所爱;具有文人气息的石雕作品,亦如玉雕作品一样,也为当代文人所熟识。但是人们的审美在改变,对传统题材的再审视在发生。传统题材如何才能更好地赢得当下大众的喜爱呢?笔者以为,对于传统题材而言,出“新”、出“亮”应为解决之道。对此,笔者结合近几年来的创作,总结了几点经验之谈。

1.老题新作,形式新颖

石雕创作的传统人文题材多以历史典故为原型,比如山子创作,一般直接借鉴历史上的文人字画作品,将其画面内容迁移到石材之上,谓之“立体再现传统人文山水画”。这种再现多原画原雕,是一种自觉的题材和载体转移创作,在迁移再现的过程中,或多或少加入了雕刻者的理解和因石造型的元素,有了一些变化。直至近年,一些雕刻工作者才开始“玉石山水画”的真正创作。此间以苏州白玉山子和白玉牌雕刻为最,在石雕方面,笔者以为还有待探索。笔者作为石雕人,愿意一试,目前尚处于摸索阶段,姑且将之作为老题新作的尝试。本文谨举一组石牌说明之。

图1 《 太白醉酒(半成品)》( 昌化田黄石)

图2 《竹林观音》( 金水冻石)

图3 《竹林七贤组牌》(金水冻石)

上文提及组牌《竹林七贤》(图3)便是笔者最新的石牌形式的创作。在最近几年风行的石牌雕刻中,如黄龙玉牌、玛瑙牌,多以本身的天然画面“作画”,巧琢几笔,点缀其间;福建冰种翡翠观音牌的创作以石棉石花为“云”为“衣”,并结合亮亚光处理,表现观音的仙庭韵味;江西、金华等地的黄蜡石牌,多见于肉质实雕,在石材上好的肉质部分的运用上尽其所能。倒是黄蜡石山子的创作以石材皮层作为主体进行创作蔚然成风,确实不失美观。然而最大的问题依旧是山水画作的“原画原雕”,只不过依据表皮生长情况做一些改动。据笔者所见,成功者甚少。今年笔者巧遇一批金水冻(图4,此种石材为西安出产,目前还没有统一定名,本文暂且沿用“金水冻”一说)浑身金冻灵透,外披杂色石皮,中间白色雾状薄带。这一石材令笔者顿生石牌创作的灵感,区别于传统寿山石雕的肉质浅浮雕,笔者结合石皮浮雕的技法,以细腻凝润、金黄色美的肉质部分为石牌主体,以杂色石皮为画面主体进行创作,别具质感。在主体元素的运用上,突破了“竹林七贤”的传统画面形式,结合七君的性格特征、人文品性,在配景上选用了“松”、“竹”、“梅” 等元素,白描远山近水、小桥山涧,以岁寒三友的人文特征反衬七贤“竹林”清谈、饮酒、佯狂的外在,表现他们于虚空中排苦闷求寄托的精神特质,反映一代文人的面貌。

2.立意取胜,巧构创新

在石雕创作中,对于同一题材,不同雕刻者各有不同理解和表现。然而面对不同材料,雕刻者推敲“雕什么”和“怎么雕”时要注意的要是以足够的新意和亮点体现传统题材的“新”和“亮”。如何在“新”和“亮”上做足文章,标新出奇,仅构思立意便足以让雕刻者做出许多新的尝试,新巧创意层出不穷。

根植于生活的艺术,才具有生活的真实性和艺术的感染力,这是亘古真理。尽管雕刻传统题材,在今时今日,依旧可以从真实生活中而来。作品《谈笑风生》(图5)(又名《山水情》,获中国杭州工艺美术精品博览会金奖)的创作即让笔者亲历了一次时间的穿越。作品取材昌化三彩冻石,表现了一位文人雅士在清风的吹拂下于山水天地间抚琴谈笑的主题。笔者特地和一位老琴师来到深山里,在天地间抚琴怀古,感触山水情怀,体会个中创作要领,立意构思。作品以立体浮雕的手法呼应主题,根据材质黑白黄三色组成的特点,结合雅士抚琴的主体画面需求,决定以黑色地作雕刻主体,创作气势较大的单体人物;白色地充当点缀,雕琢山间几朵白色小花;黄冻层晶莹剔透,表现光彩灿烂的旭日最为理想。以常用作副景的黑色地做主体,独特的构思展现了一幅黑黄白三色渐次构成的和谐画面,主次分明,错落有致,表现了石雕创作“和”之统一性原则。美丽神秘的山林间旭日升起,超凡脱俗,白色点缀为山涧间浪漫的花朵,使得情景浪漫真切,兼具浪漫色彩与写实风格,传达了人与自然密切交融之灵韵。

姊妹作品《桃源洞天》(图6)取材昌化田黄石,此石外形完整,方正之中浑圆饱满,石皮光洁细腻。基于“尽量保留石材天然之美”的审美观、“尽量增加石材价值”的价值观,以及讲求“奇”、“巧”、“和”的创作观,此件作品在“奇”上做了一些探索,首开昌化石“开窗雕皮”之技法,以整块石材为“洞天”主体的同时,尽可能保留了原皮,呈现昌化田黄原石之美。此构思较为全面地阐述了笔者多年来“还原石头本质,回归石雕本真”之概念,以原石为“景”,整石为“洞”,仅在“洞口”(开出的窗)高浮雕老者抚琴,于桃源洞天中悠然听音,别有一番趣味。此件作品表现出的悠然情趣,也正表达了笔者创作出一件回归自然的作品时的欣慰之情。

图4 金水冻原石

图5 《谈笑风生》( 昌化冻石)

图6 《桃源洞天》(昌化田黄石)

3.反其道而为,创意求新

何谓“创意”?笔者以为乃创新之意。先有创新之心而后有创新之意、创意之新。做一名有责任心的石雕人,需得时时用心,处处用意,好的创意源于善于读石、敢于反常规,活于运用。笔者多年来一直以此自勉,力求在“创意求新”层面为石材增添人艺之美,赋予灵魂。

图7 《功成名就》( 金水冻石)

图8 《势在必得》(金水冻石)

图9 《 招财进宝》(金水冻石)

笔者近期的几件作品《功成名就》(图7)、《势在必得》(图8)、《招财进宝》(图9)均是在此意识下的尝试之作。此番用来做例子,希望引来方家斧正!

这几件作品均为传统题材,以吉祥祝福为寓,由于寓意所求,全部采用金水冻为材。金水冻特点前文有述,以之创作传统题材作品,于材于题都很合适。由于此种石材产量不多,目前市面多见观音、弥勒等佛像,通体金黄,颇受百姓喜爱。但由于该石材多绺裂,去皮取肉仅存较少的完美部分,所做佛像普遍体量较小。对皮肉如此有特色的石材,笔者依旧决定石尽其用,赋予价值,考虑以皮肉色差和质感之别为视觉看点创作传统题材,《功成名就》、《势在必得》将剜脏去绺后的金色部位大量保留,而以花褐色石皮巧做五毒之蜈蚣、壁虎单体,成品在灯光照耀下,大块面的背景部位灵透晶莹,主体投阴影于背景之上,栩栩如生,气势威然。另一文房小品香插《招财进宝》则挖肉留皮,保留少量金色肉质为创作主体,作荷塘莲趣,大块面黑褐色皮质作池塘原景,再现生态趣味,点睛之处在于一簇白色蛙卵的处理,顿生无限家庭和谐之韵味。

笔者早前从事过木雕、玉雕、象牙雕,为如今视为毕生事业的石雕积累了宝贵的经验,从1998年开始,笔者醉心于石雕创作,在石雕的大美世界里游弋,被原石之美所吸引,为人艺之奇所折服。“保留石之原美,增加石之价值”,是笔者多年的创作动力,也是笔者此生追求,更是每一件作品所要呈现的最终形态,努力做到形式美和意境美的协调统一,使作品“能传神,有意境,有韵味”。更在传统题材的雕刻创新中竭尽所能,因为只有创新才能创作出“既有传统韵味,又有现代风味”的作品,才能在莘莘石雕人中独树一帜,在悠悠石雕道上自由博弈,传承传统,创新出亮。

[1]邵城鑫.浅论昌化石雕刻工艺的创新[J].浙江工艺美术,2014(9).

[2]郑放鸣.工艺雕塑的成型与创作[J].浙江工艺美术,2014(1).

[3]应健新.浅议黄蜡石的选材与设计[J].浙江工艺美术,2014(9).

林敏,字点石,现为省工艺美术大师,浙江省玉石雕刻大师,中级工艺美术师,福建省雕刻工艺品商会副会长,昌化石行业协会常务理事,莆田市寿山石雕行业协会常务理事,浙江省珠宝玉石首饰行业协会理事,省玉石雕刻大师专业委员会委员,临安市鸡血石研究会会员,福建省工艺美术名人,中国工艺美术协会会员。

J323

A

2095-7556(2015)04-0076-04