相期以茶

2015-04-09左如

左如

茶和酒,如同两条长线,相互缠绕纠结于中国人的生活。

不过,茶会发展成熟以前,在进行飨宴、雅集或以各种名义的聚会时,酒似乎是调动气氛、尽情尽兴的催化剂,而茶至多是作为不胜酒量者的替代品。

参与者们何时把酒杯换成了茶盏?历史并没有给出明确的线索。相信,更经常的是左手茶,右手酒,二者皆不偏废。直至唐代,伴随着饮茶之风的盛行,茶会才渐渐演变成一种独立于酒之外的集会形式。

让一马克·阿尔贝在《权力的餐桌》中说:“坐下来一起吃饭是一种划分,体现集体聚会仪式,划分人与人之间的关系。”同样,一起喝茶的茶会也因参与者社会阶层的差异而被赋予不同的形式與内涵。

然而,不论是宫廷深苑,还是柴门荆扉,抑或幽寺古刹,林泉山野,一盏香茗,可酬知音话聚散,亦可陶性灵发幽思。于是,相期以茶的人们,除了歆享有茶相伴的闲情逸致外,还清醒地在茶香里思索感悟。

的确,茶会,不只是喝茶。寺院茶会:仅执与弹恩

茗饮的传播与佛教的发展并行不悖。

关于僧人饮茶较早的文字记载见诸东晋。僧单道开,不畏寒暑,饮“茶苏”(茶与紫苏混调)助修行。

魏晋南北朝时代,南方饮茶的风气就很盛,且因茶具有提神、消食、不使思淫之功,而被正处于方兴未艾的佛教所接纳推崇。

至唐,随着惠能创立的“南宗禅”北传,寺院饮茶之风也一路吹拂到了北地。《封氏闻见记》记载,最初,北人多不饮茶,但到了开元年间,泰山灵岩寺降魔师大兴禅教,学禅要精进,不能打瞌睡,晚上也不能进食,只允许喝茶。于是,修禅的人纷纷煮起茶来,久而久之,就成了一种风俗。

茶风在寺院的劲吹,推动了茶与戒律清规的绾合,诞生了仪式感很强的茶会,并且作为一种仪轨在丛林中推行。譬如,释怀海开创的《百丈清规》,对茶汤会中行茶饮茶的程序和礼仪都作了十分严谨细致的规定。

还有,如以径山茶宴为代表的寺院茶会,在东传日、韩后,经过漫长的本土化进程,演化成独具民族文化性格的茶会形式。而在我国台湾,茶文化学者们将茶与佛教精义参融,并借鉴吸收寺院茶会的部分形式,组创了开放性更强、参与度更高的“无我茶会”,倡导“人人泡茶、人人敬茶、人人品茶、一味同心”的精神。

其实,寺院决非遗世独立的,它的山门从一开始就是向芸芸众生敞开的。因此,寺院内的茶会除了一板一眼的仪轨,更多时候是僧众交往的平台。尤其是唐代僧人中有不少是诗僧,如皎然、灵一、齐己等,他们与士大夫阶层都有密切的诗茶往来,而文土们也乐于在寺院僧房中雅集,啜茗赋诗。

良友呼我宿,月明悬天宫。道安风尘外,洒扫青林中。

削去府县理,豁然神机空。自从三湘还,始得今夕同。

旧居太行北,远宦沧溟东。各有四方事,白云处处通。

——王昌龄《洛阳尉刘晏与府掾诸公茶集天宫寺岸道上人房》

到此机事遣,自嫌尘网迷。因知万法幻,尽与浮云齐。

疏竹映高枕,空花随杖藜。香飘诸天外,日隐双林西。

傲吏方见狎,真僧幸相携。能令归客意,不复还东溪。

一一刘长卿《惠福寺与陈留诸官茶会》

两位诗人都是仕途的失意者·佛门的一场茶会,在给他们带来心灵慰藉的同时,也让可以他们息心止滤,静观自我。

宦海浮沉,饱受挤压的心灵早已疲惫不堪。如今,卸去了名缰利锁的负累,顿觉豁然开朗,心变得玲珑剔透起来。细品一盏清茶,找回自己的本来面目,并用一片细腻敏锐的诗心去体悟人生的真谛,参悟佛理的奥义。

疏竹空花,高枕杖藜,做减法的人生,自在欢喜。

纵是仍在宦海漂泊的士人,在寺院茶会中,亦心如明镜,观照自然,观照自心。

虚室昼常掩,心源知悟空。

禅庭一雨后,莲界万花中。

时节流芳暮,人天此会同。

不知方便理,何路出樊笼。

一一武元衡《资圣寺贵法师晚春茶会》

季节无声流传,春已迟暮。人生也不过如此,精彩过后,如花凋残。与其伤流景,莫如求解脱。诗人在淡淡的忧愁里,流露出离尘出世的念想。

寺院茶会,还原了土大夫心灵的一方净土。山水茶会:山水间的闲情雅致

山水,从来都是文人墨客雅集结社的专属领地。

史上最有名的两场雅集

金谷雅集和兰亭雅集,皆是在山水中华丽地铺展开来。因此,这里有一个不容忽视的事实是,两场雅集的成果

吟咏、佳篇、墨宝,无一例外是酒“催化”出来的。

当然了,也只有美酒才能与魏晋风度相得益彰。对于唐人来说,酒虽仍在雅集中扮演着重要的角色,但它在“茶道大行”的黄金时代中终究要给茶腾出一定的空间。而在文人的精神世界里,茶是清朗宁静、淡泊空灵的,这样的生命情怀,恐怕是酒所不具备的:

三月三日,目巳禊饮之日也,诸子议以茶酌而代焉。乃拔花砌,憩庭阴。清风逐人,日色留兴。卧指青霭,坐攀香枝。闲莺近席而未飞,红蕊拂衣而不散。乃命酌香沫,浮素杯,殷凝琥珀之色,不令人醉。微觉清思,虽五云仙浆,无复加也。座右才子南阳邹子、高阳许侯,与二三子顷为尘外之赏,而曷不言诗矣。

——吕温《三月三日茶宴序》

三月三,修禊日,依然是旧时天气。诸子效法先人,山林雅集,只不过他们把酒觞换成了茗杯。酌香沫,浮素杯,茶亦醉人,虽琼浆玉液也难赋闲情。流连山水清景,快意人生。一盏清茶,陶冶润泽了诗心文韵。

雅集中,酒对茶的让位,可以说是文人林泉志趣的一种委婉表达,因为茶在唐人的眼中似乎总是与闲云野鹤相联系。

竹下忘言对紫茶,全胜羽客醉流霞。

尘心洗尽兴难尽,一树蝉声片影斜。

——钱起《与赵莒茶宴》

在茂林修竹中,与佳侣相对,啜饮佳茗,洗尽尘心,忘言忘归。字里行间,流溢的尽是萧疏旷逸、任意东西的情致!

像这样啸傲林泉的茶会,当它所蕴含的散淡之意趣与空灵之韵味,被明代丹青手心领神会后,由茶会之境与人相结合的茶事遂变成了画卷上鲜活的图像。

有明一朝,反映或涉及茶会的绘画颇丰,最负盛名的当属文徵明的《惠山茶会图》和唐寅的《事茗图》。

《惠山茶会图》呈现的是1518年春日文徵明同蔡羽、汤子重、王履约、王履吉诸友五人在无锡惠山品泉煮茶的场景。画面上,山石错落,苍松遮蔽、积翠成荫。松荫里,有一条清幽的小径。径旁,一提篮的童子正转头回望,而在小径的尽头处,二文士正热络地交谈着。

最显眼之处是一座绿荫掩映下的茅亭,亭内有一口石砌的圆井,两位文士燕坐于井边,表情姿态悠闲惬意,似乎在谈论水品。亭外,横着一张红色的茶桌,上面陈列着各式的茶器。茶桌周围,有一文土和二童子,文士作拱手揖客状,一童子在凝望,一童子则蹲踞在竹炉旁,紧盯着炉膛内的火候。

相比之下,《事茗图》中的茶会就显得清寂许多。画面左右以峭拔的悬崖怪石为前景,烘托出中段的叙事主题,给人“柳暗花明又一村”的豁然开朗之感。远峦,雾岚迷朦,山色有中无。山间,流瀑飞泻,落入山谷,汇成琤琮溪流,奔走向前。幽松嘉树掩映,数间粗朴的茅屋依山临水而构,山居生活的闲适恬淡,跃然纸上。正中的茅屋内,一文士气定神闲,似伏案观书,又似静候来宾。左侧一屋,一侍者正忙碌地备茶。

一座木桥,不仅将山水与茅屋相连,也将全画的叙事完整地贯通起来。桥上,一人扶杖缓行,似是应约赴会,身后一童子抱琴紧随。一场两个人的琴茶雅集,即将开始。

诸如此类以茶会主题的画作,有明一代,还有很多,如文徵明《林榭煎茶图》、沈周《山水图》、仇英《东林图》、周臣《品茶图》、程嘉燧《虎丘松月试茶图》等等。同时,它们之间存在着共性:茶会皆是安置在一片清旷幽静的山水中,人物亦皆是倏然出尘的隐者高士形象。当二者完美地契合,并和谐地统一在画面上时,不正是“天人合一”的最好注脚吗?

借由茶会的纽带,文士与山水之间构建了十分微妙的联系,是意趣上的隐喻,是人生准则的标榜,也是精神境界的追求。

于是,蔡羽在画作卷首的《惠山茶会序》中写道:“注泉于鼎,三沸而三啜之,识水品之高,仰古人之趣,各陶陶然,不能去矣……诸君子稷高器也,为大朝和九鼎而未偶,姑适意于泉石,以陆羽为归,将以羞时之乐红粉,奔权俸,角锱铢者耳。矧诸君屋漏则养德,群居则讲艺,清志虑、开聪明,则涤之以茗。游于丘、息于池,用全吾神而高起于物,兹岂陆子所能至哉。”

茶会背后的价值观甚至也深刻地影响了参会者人选的评判。徐渭认为,煎茶虽是小事,但负责煎茶者的人品要与茶品相得,因而最适合煎茶的人是“高流大隐、云霞泉石之辈、鱼虾麋鹿之俦”。茶侣也必须是超然世味的“翰卿墨客,缁流羽士,逸老散人或轩冕之徒”。可见,在明代文人挑剔苛刻的审视中,茶会似乎是精神潔癖者的狂欢。吟社茶会:茶助诗兴,诗添茶韵

同雅集如影随形的是结社。或许,结社可以视为相对常态化、组织化程度更高的雅集,如“建安七子”、“金谷二十四友”、“香山九老”等都是史上赫赫有名的文人社团。

他们或宴集园囿,或放旷山野,焚吞、饮酒、啜茶、对弈、调琴、挥毫、泼墨……当然,最重要的一项议程就是吟诗唱和,无诗不雅集。

自宴集在金谷、兰亭发端,漫漫千百年中,茶“味”最浓的文人社团莫过于中唐时的“湖州文人集团”,汇聚了颜真卿、皎然、陆羽、陆士修、李崿、潘述等多名文土。其中,陆羽便是备受后世敬仰的茶圣。他们之间的唱和,常常是以集体创作的“联句”之形式存在。这首传诵千古的《五言月夜啜茶联句》就是他们作品中的“精华帖”。

泛花邀坐客,代饮引情言。(陆士修)

醒酒宜华席,留僧想独园。(张荐)

不须攀月桂,何假树庭萱。(李崿)

御史秋风劲,尚书北斗尊。(崔万)

流华净肌骨,疏瀹涤心原。(颜真卿)

不似春醪醉,何辞绿菽繁。(皎然)

素瓷传静夜,芳气清闲轩。(陆士修)

在一个晴朗静谧的月夜,诸友雅集庭院,啜茗赏月。皎洁的月光与隽永的茶吞,发酵出了浓酽的诗意。

联句,又称“柏梁台诗”,源于西汉。相传汉武帝与群臣于柏梁台饮宴赋诗,人各一句,句皆用韵。这种类似于“接龙”的即兴赋诗,在文人社团的茶会中成为常规项目之一。

文人集结的茶会,虽是以茶会友,但实质上还是以文会友。联句只是一种形式,更常见的还是参会者们即兴赋诗,唱酬纪念,有的还制序结集。

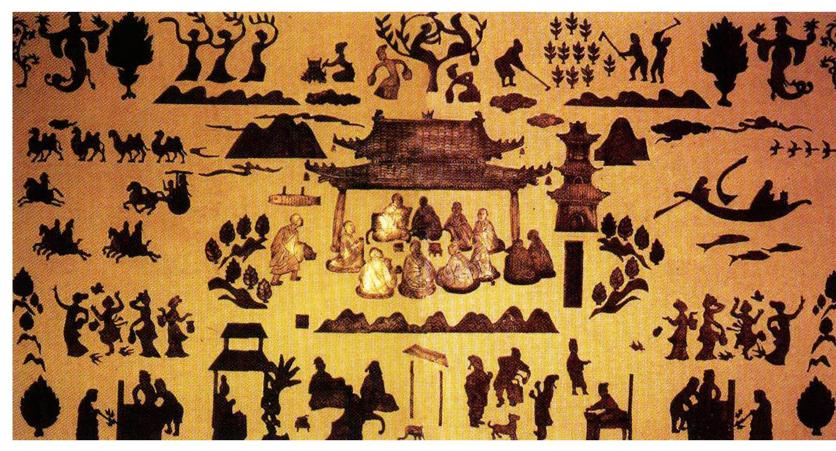

明画家周臣所作的《香山九老图》就是唐会昌五年(845年)白居易、胡杲、吉日文、郑据、刘真、卢慎、张浑、狄兼谟、陆贞九人在洛阳香山宴游雅集的盛事。其中,除狄兼谟、陆贞外,其余七人年齿均在70岁以上,称为“七老会”。宴罢,各赋《七老会诗》一首。

垂丝今日幸同筵,朱紫居身是大年。赏景尚知心未退,吟诗犹觉力完全。

闲庭饮酒当三月,在席挥毫象七贤。山茗煮时秋雾碧,玉杯斟处彩霞鲜。临阶花笑如歌妓,傍竹松声当管弦。虽未学穷生死诀,人间岂不是神仙。 ——刘真《七老会诗》(真年七十八) 这是“七老”之一的刘真所作之诗。他将茶会形容为当年的兰亭雅集,七老也像竹林七贤般风流潇洒。傍花倚松,啜茶吟诗,快活逍遥似神仙,人间即是天堂。

常常,在诗茶风雅的背后,文人的结社是对政治黑暗、朝廷腐败的一种抵抗。香山九老,原本都是官场中人,他们不满朝廷,也不愿同流合污,便从庙堂走向了江湖,在纵情山水、吟风弄月中寻找自我。宫廷茶会:低调日奢华

1987年,陕西扶风法门寺地宫挖掘出土了一套相当完整的唐僖宗御用茶器,以金银材质为主,分为炙茶器、碾罗器、取量器、贮茶器、储茶器、煮茶器、饮茶器等。

它们曾是宫廷茶会的见证者。一千多年前,它们曾庄重胪列在金銮殿里的桌案上,静待开席。如今,它们通过缓缓流淌的时间之河漂流到我们的眼前,虽显得有些疲惫苍老,但依然难掩昔日的熠熠荣光,一种低调的奢华。

它们的主人、使用者已殁,关于茶会的所有记忆业已随时光而流

逝消失,徒留它们在展示柜里孤单地凝望。然而,当年它们与人在茶会上如何实现互动?除了想象,在传世画作上尚可一睹风姿。

出自唐人之手的《宫乐图》便是唐代宫廷茶会的一个真实缩影。一张富丽堂皇的巨大长桌,占据了画面的中心。桌上,茶鳆、茶勺、茶碗、盏托等茶器井然而陈。十位雍容华贵的佳丽,围桌而坐,正兴致勃勃地进行着一场活色生香的音乐茶会。她们或啜茶,或舀茶,或吹筚篥,或弹琵琶,或调筝,或弄笙,或摇扇,或倾听,多么悠闲高雅啊!

宫闱幽深,寂寞无聊,贵妇们在茶香丝竹声中消遣时光。相似的场景,也曾出现在英国的维多利亚时代。王公贵族的太太们,身着华丽衣裳,相约于阳光晴好的午后,懒洋洋地坐在阳伞下,一壶红茶,一座美味的点心塔,一起雕刻下午茶的柔软时光。

当然,宫廷茶会不只限于在雕梁画栋下进行,有时也会置放在山水中。

闲朝向晓出帘栊,茗宴东亭四望通。远眺城池山色里,俯聆弦管水声中。幽篁引沼新抽翠,芳槿低檐欲吐红。坐久此中无限兴,更怜团扇起清风。 ——鲍君徽《东亭茶宴》山色弦音,幽篁芳槿,依红偎翠,閑啜香茗。色娱目,声悦耳,茶清心。久坐山亭,游目骋怀,意兴无限,手把团扇,清风徐起,悠然忘返。此诗虽记茶宴,诗中却只字不提茶事,而是用较多的笔墨描绘山水花木,烘托出清幽恰人的品茶环境。才女鲍君徽用细腻的笔触,截取了东亭四维色彩鲜明的景色,使人如入画境,在山光水色中啜茶消夏,诚是赏心乐事。

知茶善饮的佳丽自是兰心蕙质。唐传奇《上清传》中有这么一则故事:相国窦参因遭翰林学士陆鸷的觊觎而被构害贬谪郴州,不仅籍没财产,而且宠妾上清也因此隶名掖庭。不过,上清善应对,能煎茶,得以伺服于德宗左右。一次,在煎茶的间隙,她向德宗说起了窦参的冤屈,后经查明真相,窦参终得以沉冤昭雪。

后蜀贵妃花蕊夫人,善作宫词,且“每来随驾使煎茶”,也是个煎茶达人。还有,唐玄宗一度宠爱的梅妃,不仅色艺双全,还是一个斗茶高手。难能可贵的是,她在斗赢玄宗而受宠时,并没有骄矜,而是深明大义地说: “斗茶只不过是草木游戏,我只不过侥幸获胜。天子的天职是治国平天下,调和四海,我岂能与你比高下。”以茶论政,借茶规劝,是何等的深明大义!

妃嫔宫人的茶事固然能反映出宫廷茶会的某个侧面,但较之帝王与群臣之间的茶会,终究是少了点排场和气势。

“天子下帘亲考试,宫人手里过茶汤”。这是殿试时的茶会,赐茶饮茶间,天下之士尽入毂中矣。 “十日王程路四千,到时须及清明宴”。千里急程送贡茶,竟是为了赶赴官掖的清明茶宴,难怪乎诗云: “天子未尝阳羡茶,百草不敢先开花。”

上有所好,下必甚焉。史上,最爱茶也最懂茶的皇帝,恐怕非宋徽宗赵佶莫属。他不仅写了一部茶学专著,还精于点茶之道,甚至不惜放下九五之尊,在茶宴上亲手为群臣点茶。宰相蔡京就曾在《太清楼侍宴记》、《保和殿曲宴记》、《延福宫曲宴记》中详实地记载了宋徽宗与群臣茶宴的盛事。

上命近侍取茶具,亲手注汤击沸。少顷、白乳浮盏,而如疏星淡月,顾群臣日:“此是布茶。”饮毕,皆顿首谢。——《延福宫曲宴记》尊为一国之君,却屈尊点茶,群臣必是受宠若惊,顿首谢恩。徽宗君臣间的茶会,还出现在赵佶的御作《文会图》上。

宫苑中,风和景明,嘉木参差。文人雅土,少长成集,环桌而坐,相洽甚欢。桌上,齐整地铺排着茶器、瓜果、点心,显得隆重典雅。童仆们正紧锣密鼓地制备着茶汤,有的将已经备好的茶朝宾客们端去。

整幅画面虽人物众多,却毫无芜杂之感,清丽明净。画的右上方,有徽宗的御笔题跋云: “儒林华国古今同,吟咏飞毫醒醉中。多士新作知入毂,画图犹喜见文雄。”以绘事表现群贤茶宴的主题,寄予了徽宗爱士慕士的美好怀想。然而,理想总是与现实相龃龉,他的美梦最终还是被金人的铁蹄无情地踏碎了。