论行为形式划分的规范说

2015-04-06毕寓凡

毕寓凡

论行为形式划分的规范说

毕寓凡*

在划分“作为与不作为”两种行为形式的诸理论中,规范说无疑占据通说地位,但对于彼说用于分类的规范究竟属于何种规范类型,却充满争议。分类规范的确定应受规范说正当化依据的指导,而规范说的正当化依据应取决于彼说如何回应了行为形式划分的根本目的。行为形式划分的根本目的,在于扩张行为概念,解决“事实的行为概念”导致的行为论困境,即说明实质不法的自然不作为的行为性。据此,规范说的正当化依据,就在于通过主张以所违反规范的属性划分行为形式,使规范成为行为的构成性要素,从而提供了“规范的行为概念”,化解了前述困境。有关规范说正当化依据的分析,对彼说分类规范提出了意象、主体和规范目的上的要求,由此将恰当的分类规范,指向了法益目标约束下、刑法之外的义务性法律规范。

规范说 规范类型 行为形式划分 行为论

绪 论

“无行为即无犯罪”,*黎宏:“论刑法中的行为概念”,载《中国法学》1994年第4期,第74页。行为作为犯罪概念的基底,是“犯罪成立的一个决定性因素”*陈兴良:《走向规范的刑法学》,法律出版社2007年版,第128页。。而行为形式上作为与不作为的区分,则不啻为行为论的核心观点之一,在理论和实践领域受到重视。在行为形式划分的经典学说中,“身体动静说”等即使并未被抛弃,也已因为判断的表面性和结果的不确定性而广受批判;相比之下,“规范说”则似乎倍受青睐。“以行为是违反禁止性规范,还是违反命令性规范为标准区分作为与不作为”*张明楷:《刑法学》,法律出版社2011年版,第148页。——这种从规范视角划分行为的方式已经广受认可。

然而,一个令人困惑的问题是:虽然我们普遍同意规范说是行为形式划分的通说,但对作为彼说分类标准的具体规范究竟是什么类型的规范,却充满分歧。争议之严重,从有关不纯正不作为所违反规范的讨论可见一斑。有论者认为这种规范包括道德规范,*参见彭磊:“‘重大’道德义务应当成为不作为犯罪作为义务的来源”,载《中国刑事法杂志》2003年第3期,第33~37页。有论者认为只有法律规范而不包括纯粹道德规范,有论者认为恰当选择是一种社会文化规范,*参见赵慧:“刑法评价的文化分析——兼评M·E·迈耶的文化规范思想”,载《华中农业大学学报(社会科学版)》2001年第1期,第65~66页。还有论者直接表述为某种“隐含的规范”*叶良芳、姜社宗:“试论不纯正不作为犯及其立法规定”,载《许昌师专学报》1999年第3期,第28~31页。,同时,法律规范论者之中,对该法律规范是刑罚法规或者刑法禁止规范,还是民事或行政法律规范,*参见洪福增:《刑法理论之基础》,台北三民书局1977年版,第180页。也不乏争论。相当明显,若我们根本无法确定规范说区分作为与不作为的规范究竟是什么规范,那么我们运用该说对行为进行分类的一切努力,有相当一部分即便不是在利用一种“想象之中”的标准,其根据也是极其模糊和脆弱的。

在笔者看来,既有讨论之所以未能彻底解决规范选择上的分歧,重要原因在于太过注重具体规范类型的特殊优势(如使用道德规范有助于促进社群融合,采纳法律规范有助于实现刑法评价的稳定性),而未能突出规范说本身的价值。这种讨论方式缺陷很明显:一方面,一种规范实现某种目的的优势,不能有效否认其它规范实现其他目的的优势,比如“采纳法律规范有助于实现刑法评价的稳定性”不能有效否认“使用道德规范有助于促进社群融合”,规范选择由此变得割裂和个别化。更重要的是,在“任意目的→规范选择”的讨论框架下,论者只需关心所选目的和具体规范的自身特征即为足矣,从而讨论所得只能是对具体规范特征的归纳,而很难说与规范说存在任何关联。所以根本上,这种讨论虽主张以锚定规范说的分类规范为目标,却不仅难以消除规范选择的分歧,且其实难以算作有关规范说的适格讨论。

由此可见,对规范说之规范的确定,应立足于彼说自身价值,即规范说的正当化依据。同时,作为一种行为形式划分理论,规范说的正当化问题势必与行为形式划分的根本目的相统一,因此对彼说分类规范的讨论,应先明确“何为行为划分的根本目的”再回答“为何规范说能更妥当地回应该目的”,最后指出“这种回应表明分类规范具备何种特征”并据此筛选各类规范。本文正是基于这一思路而探究分类规范的理论尝试。其结论是,规范说的分类规范,应定位在刑法之外的义务性法律规范,且规范选择与解释应受法益约束。结构上,第一章将分析行为形式划分之目的,第二章据此明确规范说的正当化依据,第三章筛选各类规范,得出本文结论,第四章提供结论规范之“命令”与“禁止”属性的区分方法,最后回应一些可能质疑并进行总结。

一、行为划分的根本目的:不作为的行为性说明

(一)划分目的与行为论的困境

区分作为与不作为的根本目的何在?该问题上,有两种观点甚为流行:其一,有论者认为,区分乃确定“积极构成要件”的需要。据此,作为与不作为在构成要件上有所不同,区别于作为,不作为的主体需负有特定义务、具有履行可能性而不为,且其评价需诉诸法律拟制的因果关系。*参见欧锦雄:“不作为犯罪的行为性”,载《法学研究》2003年第3期,第93~106页。其二,有论者认为,区分乃确定“消极构成要件”的需要。据此,行为形式划分的理由,在于其结论会在违法性层面上影响正当防卫是否成立,鉴于对作为的侵害可以进行正当防卫,不作为则不可。*参见聂慧萍:“作为犯与不作为犯的区别研究”,载《法制与社会》2007年第8期,第760页。

然而,上述观点并非全无可推敲之处。首先,消极构成要件上的正当防卫观点未必成立。尽管该观点涉及作为与不作为,但它直接关注的问题是正当防卫成立条件,即防卫的正当性,而防卫正当性首先取决于特定行为是否构成对客体的紧迫、现实的不法侵害,*参见张明楷:《刑法学》,法律出版社2011年版,第191~197页。而非行为形式。这意味着不作为的侵害若满足这一条件,当然也可能予以正当防卫。*有关存在可正当防卫的不作为侵害的主张,如张明楷:《刑法学》,法律出版社2011年版,第193页;张巍:“对不作为不法侵害的正当防卫”,载《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2008年第1期,第58~62页;[日]松原芳博:“刑法总论专题研究(四)” ,王昭武译,载《河南省政法管理干部学院学报》2011年第2期,第132~162页。因此即便行为形式与正当防卫有关,这种关联也不是逻辑上的,而只是现象上的——“作为”的侵害或许往往具备紧迫性,因而可以防卫,但它不必然如此,正如不作为的侵害未必不紧迫一样。

而积极构成要件的观点,尽管影响颇广,却同样存在疑问。关键在于,构成要件的区别与行为形式的差异之间未必可以互推。一方面,积极构成要件的不同,不总关联于行为形式的差异。主体义务上,负有义务的要求不仅针对不作为,作为的身份犯也往往负有某种义务。实际上,负有与身份相关的特殊义务是几乎所有身份犯的共同特点,尽管不作为通常伴随特殊义务,但鉴于其往往同时构成身份犯,故该义务未必是行为形式差异导致的;履行可能性上,因为法不强人所难,所以作为场合同样要求“具有不作为的可能”。当行为人完全沦为工具,如被强迫,作为犯也不会成立,因此很难说作为与不作为情形中存在履行可能性上的根本差别;因果关系上,不作为未必需要诉诸某种拟制因果。其一,事实因果层面,条件说的要旨在于“行为没有引起后果,除非倘没有行为就不会发生后果”,而在见死不救问题的讨论中,有论者就主张“当A在现场并且能够防止B的死亡时,A不防止B的死亡却是现实的”*哈维·格林:《杀死与放任死亡》,载《美国哲学季刊》1980年第17期,第202页;转引自[美]道格拉斯·N·胡萨克:《刑法哲学》,谢望原等译,中国人民公安大学出版社2004年版,第248~249页。,“如果A防止了B的死亡,B就不会死亡。这意味着当A不在现场或不能防止B的死亡时,A没有防止B的死亡就不是B死亡的一个因果关系方面的必要条件,而当A能够防止B的死亡却没有这样做时,A的不作为就是B死亡的一个因果关系方面的必要条件”,*哈维·格林:《杀死与放任死亡》,载《美国哲学季刊》1980年第17期,第202页;转引自[美]道格拉斯·N·胡萨克:《刑法哲学》,谢望原等译,中国人民公安大学出版社2004年版,第248~249页。此即辩护了不作为场合事实因果的成立。其二,规范因果层面,通常认为当行为违反规范而造成法不容许的风险,结果的发生又在危险涵摄范围内,则结果可归于行为。据此,由于不作为也是由于违反义务而致害,其规范因果关系亦不难认定。此外,尽管不作为构成犯罪有时的确需要一些附加情形的出现,但后者与其说是构成要件结果,毋宁说是一种情节。如丢失枪支不报罪的“严重后果”,往往表现为枪支落入他人手中,成为其作案工具而造成的后果,但这一后果显然无需认定与丢枪具备直接因果关系,也不要求丢枪者有任何预见可能。由此可见,不作为的因果关系是否必须诉诸拟制因果,尚待商榷。

另一方面,行为形式的差异,同样不必然、甚至不应当导致积极构成要件的不同。在作为和纯正不作为的场合,各法条中构成要件行为形式与自然的行为形式有强烈对应关系,因此不会引发关于犯罪成立条件的争论。论者之所以强调构成要件的差异,往往因为认为不纯正不作为尽管属于不作为,却与作为依据同一法条加以评价,此时构成要件上就似乎有所不同。然而,构成要件该当性成立条件的差异,未必表明积极构成要件本身的不同。罪刑法定原则之下,刑法各法条作为刑事裁判最重要的正当化依据,应将个罪的全部积极构成要件明确规定以拘束裁判。因此,不纯正不作为若能构成犯罪,必然符合与作为相同的构成要件。而其它附加条件,除非是体系性文义的归结,否则只能作为解释既有构成要件的辅助性装置,不能被认定为独立的构成要件。综上,行为形式差异也不能推导出积极构成要件的不同。

在笔者看来,上述观点之所以未能正确指出行为划分的根本目的,原因在于未能将这种目的与行为划分引起的任意效果加以区别。换言之,尽管将一种行为认定为作为或不作为,可能在刑法积极或消极要件的评价上间接引起一些效果,但取得这些效果不是划分行为形式的逻辑必要性之所在,因此不能作为行为形式划分的根本目的。其实,任何学说或概念的逻辑必要性,通常在于其如何回应了所在理论体系实现自身价值的困境;若其所在的理论体系无需特定学说或概念就能实现自身价值,则无论这种学说或概念进一步引发多少效果,都很难说是逻辑上必要的。从这一思路出发,探究行为形式划分的根本目的,就不应诉诸划分的结论在构成要件或违法性认定上引起的任意效果,而应聚焦于行为形式划分所在的理论体系,即行为论,探究行为论实现自身价值的何种困境,使行为形式划分变得必要。

那么,行为论实现自身价值的困境是什么?由于行为论基本意义上即行为概念论,*有论者提出“广义的行为理论”说法,将行为概念论,构成要件行为论,违法行为论和有责行为论均归于“行为理论”;而传统意义上的行为论则是狭义的,仅相当于行为概念论。很明显,广义的行为理论实际上无异于犯罪构成论,采纳之则传统行为论即行为概念论的独立意义难免被吞噬。因此本文采狭义,下文将不加区分地使用行为概念论、行为论、行为理论。因此行为论的困境,可以转换为行为概念实现其功能的困境。现代刑法学理论通常认为,行为概念最为重要的功能,体现为它的结合机能,即行为作为“犯罪概念的基底”,*[日]大塚仁:《刑法概说》(总论),冯军译,中国人民大学出版社2003年版,第94~95页。将整个违法与责任的评价进行串联的基础性作用。据此。行为也成为将人与刑法评价相联结的媒介。*参见陈兴良:“刑法行为论的体系性构造”,载《中山大学法律评论》2010年第1期,第168页。然而,至此对结合机能的叙述尚不充分。尽管“行为”可以作为联结的媒介,但是联结人与刑法评价,并不必然需要“行为”——至少封建时代的刑法已经向我们证明,评价人的思想并据此入罪,在操作上不无可能。因此,最重要的不是“行为”可以将行为人与刑法评价相联结,而是现代刑法理念下,我们应当仅使“行为”成为这个联结点——某种事态属于行为,即具备行为性,应被视为对这种事态及其直接相关人进行刑法评价的首要正当理由,即使这显然并非唯一的理由。

行为性作为刑法评价“首要正当理由”的性质,意味着结合机能的另一面必然体现为界限机能,即行为概念通过对一种事态是否具备行为性的判断,排除非行为,为刑法的正当评价提供妥当对象的机能。通过界限机能下行为性判断的筛选,某种造成法益减损的单纯自然现象,或某种未付诸行动的思想,就都不属于刑法评价的对象。*参见[日]西原春夫:《犯罪实行行为论》,戴波、江溯译,北京大学出版社2006年版,第85页。如前所述,根本上,我们对这些非行为的排除不是因为其不可能造成任何危害,而是因为非行为不应被刑法所评价。由此,正当理由支持下的界限机能,就使行为性判断成为决定特定事态是否进入刑法评价的一道过滤网,为不法与责任的归属提供基础。

关于界限机能的完整表述,最早是由自然行为论完成的。“犯罪是一种行为”作为包含自然科学理念的信条,在自然行为论的相关表述中体现得相当明显。比如李斯特在《德国刑法典》建议稿中对“侮辱罪”的描述——“一连串喉结抖动、血脉喷张,引致他人不愉快的情绪”*参见陈兴良:“刑法行为论的体系性构造”,载《中山大学法律评论》2010年第1期,第173页。——就充分体现了这点。尽管自然行为论对犯罪的表述较为机械,在当时仍被认为体现了拒绝罪刑擅断、思想入罪的封建刑法的要旨,从而具有高度历史价值。彼论之下,物理意义的体动性(体素)成为行为概念中心,此时“行为”即等于“身体运动”,于是界限机能的行为性筛选,就意味着身体静止因不属于运动而不是行为,进而不应进入刑法视野。

然而,这种自然行为论下界限机能的筛选,却随着社会发展而受到正当性上的质疑。某些物理上缺乏体动性但依然被认为造成严重危害的情况日益增加,“如果法律规范所禁止或者命令的人的行动仅限于身体运动的话,那么通过规范对利益的保护就会很不充分了”。*[日]西原春夫:《犯罪实行行为论》,戴波、江溯译,北京大学出版社2006年版,第86页。因此,必须使那些实质不法的身体静止,同样成为“刑法评价的对象”。但自然行为论下,这些静止性事态显然不能通过界限机能筛选而成为刑法评价对象,所以刑法无法在不违背界限机能的情况下评价它们。“如果一种刑法理论会导致实质的不正义,那么它的存在本身就会被视为不正义”,*[日]西原春夫:《犯罪实行行为论》,戴波、江溯译,北京大学出版社2006年版,第86页。如此一来,这种“评价实质不法的身体静止”与“行为概念界限机能”之间的冲突,便使行为论整体陷入困境,面临被指为不正义的风险。于是,为在理论内部解决这一问题,“作为与不作为这一对概念便出现了”*[日]西原春夫:《犯罪实行行为论》,戴波、江溯译,北京大学出版社2006年版,第86页。。

通过上述分析,我们似乎可以直接得出结论:行为形式划分的根本目的,势必关联于这种划分对行为论困境的回应,而行为论困境就体现为自然行为论的行为概念之下,实质不法的身体静止应受刑法评价,却无法通过界限机能的行为性筛选。至此,问题就是,行为形式划分如何可能回应这种困境?一种单纯对于评价对象的分类,怎么可能帮助解决刑法评价的必要性与行为概念界限机能之间冲突呢?

(二)困境解决方案与不作为的行为性

为理解行为形式划分如何能够帮助化解行为论困境,我们不妨先回答这样一个问题:评价实质不法的身体静止与界限机能之间的冲突本身,意味着怎样的解决方案?显然,可能方案有如下两种:

① 放弃行为概念的界限机能,这样实质不法的身体静止当然可以直接被刑法所评价。

② 保留行为概念的界限机能,但设法使实质不法的身体静止能够通过其行为性筛选。

而实际上,方案②是行为论的唯一选择。因为如前所述,界限机能是结合机能的必然归结,而结合机能是行为概念“作为犯罪概念的基底”即罪刑体系基础要素之意义的直接投射,所以如果放弃界限机能,行为概念的这种基础性意义难免受到动摇,进而行为论整体会面临失去价值的风险。这意味着,行为论困境的解决不可能依靠抛弃界限机能,而只能选择设法使实质不法的身体静止不会被界限机能所排除。

那么如何实现方案②?显然,实质不法的身体静止之所以无法通过行为性筛选,是因为以体动性为核心的行为概念不包含这类事态。因此要使这类事态通过筛选,必须通过扩张行为概念达成。这意味着,若行为形式划分是行为论回应该困境的结果,则划分的实质必然是对行为的再定义,进而一种行为形式划分的学说,本身必然蕴含一种行为概念观,即征表一种行为概念,而不是对同一概念下的行为所进行的单纯分类。

从这一角度出发则容易理解,为什么说刑法理论划分行为形式,创造作为与不作为这组概念,实际上是因为“后者即不作为的概念是必要的”,作为则“可以说是不作为的反射效果”*[日]西原春夫:《犯罪实行行为论》,戴波、江溯译,北京大学出版社2006年版,第86~87页。。正是由于行为论困境的化解,要求在维持行为概念界限机能的同时,使实质不法的身体静止得以通过行为性筛选,所以刑法理论才通过行为形式划分创造“不作为”范畴,使行为概念具有扩张的可能性,从而这些实质不法的身体静止,就可能被划归“不作为”范畴而使其行为性得到说明,成为刑法可以正当评价的对象。

综上,行为划分的根本目的,就在于为“扩张行为概念,说明实质不法之不作为的行为性”创造逻辑空间。具言之,行为形式划分提供了作为与不作为这组概念工具,使得行为论可以借此重新定义行为,包容实质不法的自然不作为,获得化解评价此类事态与界限机能之冲突的余地。这意味着,在行为论视野中,行为形式划分学说的根本重要性,也不在于根据特定学说进行的行为形式划分是否便捷,而在于学说所表征的不同行为概念,能否化解行为论的困境,即在维持行为概念界限机能的前提下,使实质不法的自然不作为免受排除。

二、划分目的的实现:行为的事实与价值

(一)行为形式划分的诸学说

既然行为划分的根本目的,在于扩张行为概念,说明实质不法的不作为的行为性,那么为了明确规范说的正当化依据,所需回答的就是,为什么规范说表征的行为概念能更好地实现这一目的。当然,进一步讨论前,我们需要首先明确规范说的理论对手及其对手的行为概念有何特征。

一般认为,除规范说外,行为划分的主要学说还有身体动静说、因果关系说和双重标准说。身体动静说是区分作为与不作为的传统观点。该说以身体的自然状态为标准,认为身体运动即作为,身体静止即不作为。*参见马克昌主编:《刑法通论》,武汉大学出版社1995年版,第163页。因果关系说则以行为和外在世界的变化之间是否存在因果关系来判断行为形式,认为行为与某种外界变化无因果关系就是不作为,有因果关系就是作为。双重标准说兼采规范说和动静说,认为应同时以规范和人的身体状态为标准,以运动的方式违反禁止性规范即为作为,以静止的方式违反命令性规范则为不作为。*参见邓斌:《持有犯研究》,吉林人民出版社2004年版,第75页。

显然,双重标准说是一种不彻底的观点。彼说看似结合了规范说和身体动静说,但由于违反何种规范和身体是动是静没有必然联系,将二者强制组合在一起缺乏恰当的理由,所以无论与规范说还是身体动静说相比,双重标准说都必定更不周延——至少以运动的方式违反命令性规范,或以静止的方式违反禁止性规范,在该说下难以定位。更重要的是,无论动静说与规范说中哪一种能够更好地实现行为划分目的,这种更优的理论显然都会比一种拼接式观点更具说服力。因此双重标准说最终难以成立,只能说是一种不甚妥当的权宜之计。

身体动静说和因果关系说,则可以同时归于某种“事实的行为理论”。不难看出,无论身体动静说使用的体动性标准,还是因果关系说中行为与外在变化之间的关联,都是自然科学事实,在这个意义上,二者征表的行为概念都“从事实角度定义行为”,即都属于事实行为论*请读者注意,如文中所述,此处“事实行为论”指“从事实角度定义行为”的行为概念论。若读者认为“自然行为论”只包括“身体动作说”和“有意行为说”而不包括“目的行为论”,则事实行为论不等于自然行为论,因为如下文所述,本文认为“目的行为论”同样是从存在论视角理解行为,因而同样属于一种事实行为论。同时,此处“规范行为论”也泛指“从规范角度定义行为”的行为概念论,而不等同于卡尔斯、赫茨贝格等人所主张的、以“否定的行为概念”为核心的狭义的规范行为论。另外,之所以不在此直接对规范行为论的何种形态更妥展开分析,是因为规范行为论形态的不同,也主要取决于对参与构成行为概念的规范的不同理解。而如下文所述,本文认为这种构成行为的规范,就体现为规范说的行为分类规范。在这一意义上,分析何种规范行为论的形态更妥,就需要以本文最终结论为基础进行,故难以在此展开。的某种分类观点。至此,问规范说为什么能更好地实现行为划分的根本目的,就相当于问规范说所代表的“从规范角度定义行为”的规范行为论,为什么能比其对手代表的事实行为论,提供更恰当的行为概念来说明某些不作为之行为性的问题。下一节将就此进行讨论。

(二)事实行为论与规范行为论

首先,我们有必要概括事实行为论的基本主张。从事实角度对行为的定义,可分为主观与客观两种。客观的事实行为论即自然行为论,又称因果行为说。彼说与自然科学紧密关联,*参见[日]小野清一郎:《犯罪构成要件理论》,王泰译,中国人民公安大学出版社2004年版,第74页。主张可以把行为视为“人的客观的身体活动和由此而产生外界变动的自然的、物理的过程”*[日]大谷实:《刑法总论讲义》,黎宏译,中国人民大学出版社2008年版,第91页。。理论进一步分为身体动作说和有意行为说。其中,身体动作说认为行为即人体外部活动,以体动性为行为的关键要素;有意行为说则认为行为是“行为人在意识支配之下的因果流程”*陈兴良:《刑法哲学》,中国政法大学出版社2003年版,第83页。,强调有意性与体动性的结合,不过这种意识的功能在于排除反射动作等无意识动作,并无目的意义上的主观色彩。因果行为说之下,有体性和外界变动性是行为的必备要素,作为与不作为根据身体动静区分,不作为即不使筋肉做相应运动,缺乏有体性,因而难以与作为被包括在一级概念中。*参见[日]木村龟二:《刑法学词典》,顾肖荣等译,上海翻译出版公司1991年版,第108页。主观的事实行为论,则是指目的行为说。彼说认为行为是“目的活动”,即(主观)目的性与(客观)因果性的统一。在不作为的行为性问题上,目的行为论内部存在分歧。否定论者认为,不作为是行为人“可能性行为”的不作为,因而不属于行为,但“可以在目的行动力(可能的目的性)这一概念之下与作为等置”*持该观点者如威尔策尔(Welzel)及其弟子阿明·考夫曼(Armin Kaufmann),参见[日]西原春夫:《犯罪实行行为论》,戴波、江溯译,北京大学出版社2006年版,第80~82页。;肯定论者则将行为概括为“受意思向特定结果支配和操纵的‘人的态度’”,而不作为表现了不实行某种作为的态度,在这一意义上仍可以视为作为,即“不作为并非所谓行为之否定、而系作为之否定”*陈兴良:《刑法哲学》,中国政法大学出版社2003年版,第281页。。

为使刑法能够正当地评价实质不法的非运动事态,事实行为论者同样利用作为与不作为的概念,做出了扩张行为范畴的努力。如前所述,在自然行为论诞生之初,体动性始终是行为概念的中心要素,不过为了应对前述行为论困境,李斯特本人突破这一点,进行了理论转向。他在对因果行为说的进一步阐释中,试图把外部世界的变动纳入行为概念, 把有意性与外部世界的变动性之间的关系描述为一个因果历程,从而使身体的静态也进入行为范畴。*参见[德]弗兰茨·冯·李斯特:《德国刑法教科书》,徐久生译,法律出版社2006年版,第176页。国内学者现在提到该说时,也往往主张该说下的行为同时包括“身体的‘动’与身体的‘静’”*张明楷:《刑法学》,法律出版社2011年版,第144页。。

然而,这种努力是否成功,或即使成功,它的结论是否还在自然行为论的要旨之内,恐怕值得商榷。恰如学者所言,行为论研究本身就有反对旧刑法“思想入罪”的目的,如果提出所谓身体的消极动作即“静”也属于行为,势必导致该目的难以实现,因为这意味着该说之下“行为与非行为的划分失去科学的标准”,并“使得自然行为的概念基底被彻底放弃”。*[德]汉斯·海因里希·耶塞克、托马斯·魏根特:《德国刑法教科书》,徐久生译,中国法制出版社2001年版,第250页。所以,为使行为概念的界限机能还具备排除非行为的可能性,事实行为论下的行为就只能包括身体的积极动作而不包括身体的静止。当然,这不影响身体动静说或因果关系说作为对事实状态的描述,被归入事实行为论之下行为形式划分的观点中,只是此时的不作为在行为性上必然有所欠缺。于是情况是,事实行为论在坚持界限机能的前提下,难以实现对于不作为行为性的说明——修改行为概念的结果,基本上被认为是导致“非行为”不存在,行为概念的界限机能因此形同虚设,行为论的存在意义进而受到质疑。由此必须承认,事实行为论扩张行为概念的尝试,并非成功的范例。

不过,事实行为论何以终究无法提供恰当的行为概念,包容实质不法的自然不作为呢?不难发现,事实行为论下,对行为的理解始终以存在论为视角。在这种视角下,彼论提供的只能是纯粹“事实的行为概念”,即行为仅仅被视为自然界的一个外在事件,行为性判断也就属于一种完全价值无涉的判断。据此,事实行为论本质上可以说是一种追求对行为事实进行描述的主张。可能有论者认为,目的行为论相比因果行为论加入了主观因素,对这种存在论视角有所改变。但在笔者看来,这种改变并未发生。质言之,目的行为论所强调的那种主观要素,人的目的——行为人本人的态度,决定因果流程的行为人“思想上的目标”*[德]汉斯·海因里希·耶塞克,托马斯·魏根特:《德国刑法教科书》徐久生译,中国法制出版社2001年版,第271页。,仍然是一种纯粹事实。因此,目的行为论与客观的事实行为论就其存在论视角而言并无差异,前者并不是对因果行为论的否定,而是对后者的一种精致化,即通过添加一种更加难以捉摸的“心理事实”,使对行为的价值无涉的描述更为精确,因此它才同样被归为事实行为论。

然而,这种存在论视角下“事实的行为概念”,可能与“说明实质不法的自然不作为之行为性”这一目标存在冲突。很明显,之所以需要说明某些自然不作为的行为性,不是因为其呈现为包含某种主观态度的身体静止状态,而是因为这种状态的实质不法;换言之,该目标下,我们认为某种事态属于行为,不是基于其事实形态,而是基于对它的价值非难。所以要为实现该目标提供恰当行为概念,重要的是使行为概念与“实质不法”这种价值评价在方向上一致,而非继续追求对行为事实状态的更精致描述。很明显,当①保持行为概念的界限机能、②选择一种存在论视角下的事实行为概念、③使实质不法的自然不作为能够成为刑法评价对象,这三件事被等置,事实行为论面临的困难就容易理解。一方面,若②中的事实行为概念只包含动的事实,则①界限机能会使实质不法的身体静止全部无法通过行为性筛选,行为划分的目的③就不可欲,此时行为论难免被指为“现实的不公正”而面临正当性危机;另一方面,若要使②中的事实行为概念在“不作为”的标签下包容实质不法的身体静止,则由于这种行为概念无法承载“实质不法”等价值评价,所以它必然如同自然行为论转向后所定义的那样,变得包容一切“身体动静”,即一切事实状态,而一种包容一切的行为概念,难免使界限机能形同虚设,行为论便可能失去意义。由此可见,以维持一种正当而有意义的行为论为前提,上述三种目标根本难以同时实现。

质言之,由于立足存在论而对事实进行价值无涉的描述,是事实行为论提供的行为概念的定义性特征,所以这种行为概念,势必难以实现“说明实质不法的不作为之行为性”——这个本质上包含价值判断的目标。这意味着,若既要使行为概念维持界限机能,又要说明实质不法的自然不作为的行为性,则必须使行为概念包容一定的价值要素,避免成为对事实的机械呈现;当然,也不能使行为完全脱离事实,比如体动性之外,人的主体性和有意性因素仍应保留,否则当行为概念与事实脱节,界限机能失去筛选对象,同样无法挽回行为论失去意义的局面。

从这一角度,我们就容易发现规范行为论何以更能解决上述困境、说明实质不法之不作为的行为性。很明显,既然事实的行为概念,是由于立足存在论视角而不涉及价值要素,才无法实现包含价值判断的目标,那么一种恰当行为概念,势必需要转而立足价值论视角,使行为在事实之外还包含一定价值要素,即规范要素。也就是说,为了说明实质不法的不作为也具备行为性,行为概念需要使规范成为行为的构成性要素,进而成为行为性有无的判准之一。相当明显,规范行为论下“规范的行为概念”,就满足前述条件。通过将行为定义为人基于一定意志而实施的规范违反活动,规范行为论使规范要素参与到行为概念的构成中,这便实现了行为概念从存在论向价值论的转向。此时,尽管有规范未必有行为(还需人的主体性和有意性要素),但无规范则必然不存在刑法上有意义的行为;而只要这种参与构成行为的规范,与刑法的评价规范拥有相同的价值取向,即共享规范目的,那么实质不法的自然不作为,就可能由于违反这种规范而被认为具备行为性,从而成为刑法可以正当评价的对象。

规范行为论下“规范的行为概念”的上述价值,便提供了行为形式划分领域规范说的正当化依据。如前所述,行为形式划分学说表征行为概念,而划分学说的重要性,根本上就取决于其表征的行为概念对于化解行为论困境、说明实质不法之不作为的行为性的意义。据此,行为形式划分学说从身体动静说到规范说的发展进路,正反映了行为理论从事实行为论到规范行为论的发展过程;规范行为论对“规范的行为概念”的主张,也就体现为主张以规范说作为行为形式划分的学说,即主张通过所违反规范的属性来区分行为形式。反过来说,这就意味着,规范说的正当化依据,即在于通过以所违反规范的属性划分行为,使规范成为了行为的构成性要素,从而表征了“规范的行为概念”;而这种行为概念,使行为性有无可以凭借与刑法评价规范目的一致的规范加以判断,所以它比动静说等表征的“事实的行为概念”更能化解行为论困境,即说明实质不法的不作为的行为性。由此,刑法评价此类不作为的正当性问题,便在行为论内部得以解决。

三、分类规范的内涵:规范选择反思

通过对规范说正当化依据的上述分析,我们获得了推理恰当分类规范的一些线索。既然规范说的正当化依据,根本上在于彼说表征的“规范的行为概念”,比“事实的行为概念”更能说明实质不法的自然不作为的行为性,那么规范说的分类规范自然应当符合实现这一点的相关要求。具言之,首先,规范说表征了“规范的行为概念”,是由于主张通过违反规范的属性来划分行为,所以规范说的分类规范显然就是构成行为概念的规范,即分类规范同时能够充当行为性有无的判准,这表明这种规范必须能够指向一般人的行为;其次,规范说表征的“规范的行为概念”能说明不作为的行为性,是因为作为其行为性判准的规范可能与刑法评价规范共享规范目的,这表明分类规范应与刑法评价规范的规范目的相同。由此,结合规范说的经典表述,“以行为是违反禁止性规范,还是违反命令性规范为标准区分作为与不作为”,*张明楷:《刑法学》,法律出版社2011年版,第148页。我们可以得到对恰当分类规范的如下三点认识:

①规范意象上,它提出命令或禁止的规范性要求,可被违反;

②规范主体上,它能够指向一般人的行为;

③规范目的上,它与刑法评价规范的规范目的相同。

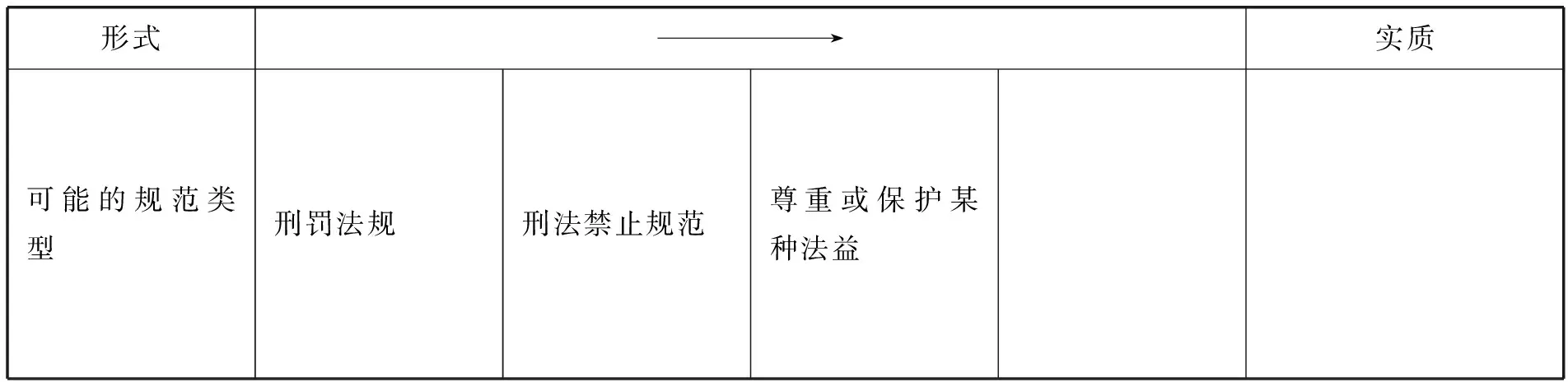

然而,尽管上述三条线索是我们的推理依据,但直接就此展开讨论未免漫无边际。所以本文这一章,将在明确可能规范类型的基础上,根据意象、主体与目的的不同,对这些规范进行分析,以求借助规范论的一些既有概念,有序地筛选出规范说的分类规范。

(一)既有规范类型

进一步讨论前,有必要列明我们面对哪些可能的规范类型。当刑法理论谈及“规范”,所指的并不唯一,有的更为实质,有的则更为形式。其中,刑法各本条直接表达的含义,即刑法的评价规范本身——刑罚法规,无疑是必须考量的规范类型。同时,还有一种常见观点认为,如果刑法能对行为人提出规范性要求,那么这种要求只能是尊重或保护法益,因此“尊重和保护法益”也应被视为一种有待检视的规范类型。显然,如果作为参与构成行为的规范,刑罚法规和保护法益要求,已经分别位于形式和实质方向的极端位置。不过实际上,二者之间还有其它可能的规范类型,下表已将几种主要理解一一列举:

形式→实质可能的规范类型刑罚法规刑法禁止规范尊重或保护某种法益

下面简要解释表中的规范。一般认为,刑法理论对规范的讨论始于德国学者宾丁(Karl Binding)。他对刑法规范与刑法规定进行了严格区分,认为刑法规范是先于刑法规定而存在的当为命题。具言之,刑法规定是刑法本条的直接含义,即刑罚法规;而刑法规范则是“犯罪人所犯之法”*李衡:“刑法规范结构分析”,四川大学2005年硕士学位论文,第3页。,即刑罚法规除去确定刑罚的后半段之后,将前句改为否定性表达而得到的刑法禁止规范。*当然,在宾丁的理论框架之下,显然正是这种刑法禁止规范可以再分为禁止性规范与命令性规范,故刑法禁止规范与禁止性规范并不相同,二者是包含与被包含的关系。比如“故意杀人的,处死刑,无期徒刑,十年以上有期徒刑”这一刑罚法规,对应的禁止规范即“不得故意杀人”。宾丁认为,刑法的旨趣就在于以违反禁止规范为条件而适用刑罚法规,因此“犯人与其说是由于行为违反了刑罚法规而受罚,倒不如说是由于与刑罚法规前句中的规定相一致才受到处罚”*参见李衡:“刑法规范结构分析”,四川大学2005年硕士学位论文,第3页。。

宾丁对刑罚法规和禁止规范的区分具有重要意义,因为该区分首次将“刑法本体”与“指引行为人意思决定的规范”区别对待。此后规范刑法学研究中,该区分成为基础性观点之一。不过,对于何种规范才是影响行为人意思决定的规范,学者们存在分歧。在认可此区分的前提下,贝林就认为决定规范不是与刑罚法规共用同一本条的禁止规范,而是作为现行法全体的法规范与法秩序,即一般性的法律规范*参见马克昌主编:《近代西方刑法学说史略》,中国检察出版社1996年版,第210页。;以M·E·迈耶为代表者则更进一步,认为法律条文的意义仅止于充当国家机关的裁判手册,公民可能不知道也不必知道。支配人们日常生活的并非法规范,而是(其它)社会文化规范,即主要由一般观念与生活经验、宗教规范、道德伦理和惯例习俗所组成的规范集合;并指出这些文化规范是作为成文法规范前提的、渊源性的存在,而法规范与文化规范的连接点则是效果上的统一,在刑法上即是刑罚的适用。

以尊重或保护某种法益为规范的观点前文已提及,不再赘述。

(二)经验规则与实践规范

“恰当规范提出命令或禁止的规范性要求,可被违反”。这一规范意象的特征表明:恰当的规范具有实践规范的性质,而不是经验规则。

经验规则与实践规范是根据规范意象,即规范意图影响行为的方式划分的一组概念。经验规则是指对于反复出现的情形中恰当行为的总结,比如如何更好地烹饪菜肴,怎样预测天气等等。它的意向是为人们的生活提供建议性质的指导,而并不意图向行为人主张义务,即不具有“规范性拘束力(normative force)”*Larry Alexander & Emily Sherwin, The Rule of Rules: Morality Rules and the Dilemmas of Law, Durham and London: Duke University Press, 2001, p.27.,因此不会提出命令或禁止,无法真正被“违反”,不遵循之也不会自然导致谴责性评价。实践规范的意向则完全不同,它具有规范性,要求作为行为人的行动理由,可被违反,且违反往往导致谴责性评价。道德规范、法律法规等,即属于实践规范。

根据这一区分,规范说之下恰当的分类规范显然是实践规范,而非经验规则。因为如果恰当规范对人们的行为提出禁止或命令的行动要求,违背这一要求被我们称为“违反规范”,且这种违反将被评价为作为或不作为——通过界限机能的筛选、可能由刑法给予非难,那么这一规范必然是具备“规范性”的。换言之,恰当规范本身能使人负有“应当如此行动”的义务,因而属于实践规范。

这意味着,上表中“社会文化规范的①生活经验与一般观念”,并非恰当的规范,因为这一项不属于实践规范。尽管经验与观念能为我们如何行动提供参照,但参照二者所作出的决定,仍然是我们合理地采纳之所得出的结论。这表示,一旦有更好的方式实现既定目标,那么就可以合理地忽略它们的“友情提示”,采用那种更好的方式;同时,与生活经验与一般观念不同的行动也未必遭到谴责,如果它显然对实现目标更为有利,还可能受到社会好评。比如制定更优手术方案,开发更优的制药技术等,尽管与以往的经验有所不同,却可能被我们所认可甚至赞扬。以上两点意味着,生活经验和一般观念不能为我们提供“当为”义务,仅仅可能成为经验规则,而不具有实践规范的拘束力,因此并非规范说的恰当分类规范。很明显,如果我们都同意“‘规范性’基本上就是表达对‘应当’如何行动的主张”*Andrei Marmor, Philosophy of Law, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011,p.2.,而任何类型的规范都在某种意义上具有规范性,那么严格来说,生活经验和一般观念甚至不能成为一种规范类型。

然而,我们还必须回应这样一种现象。在评价行为形式时,我们会使用如下一些表述:当母亲发现自己的婴儿在敞开的窗边玩耍时,她有关窗的义务,或照看婴儿免于落下的义务,当她发现自己的婴儿因为饥饿而痛苦,那么她有哺乳的义务——有能力且应当履行此类义务而不为,就是不作为。为什么我们会认为母亲有这些义务呢?一种常见的解释就是,从一般观念和生活经验来看,在社会中,如果一个婴儿的母亲都不保护婴儿,婴儿就难以正常地生活;彼时如果母亲不关窗或不哺乳,婴儿很可能有落下摔伤或者饿死的危险,因此母亲应当做出关窗或哺乳的行动选择。读者容易发现,在这种表述之下,生活经验与一般观念就似乎提出了“应当如此行动”的要求,因而具有了某种程度的规范性。

诚然,生活经验与一般观念在我们的行动选择中是重要的。在“关窗”和“哺乳”的例子中,如果母亲不做出相应行动,那么对婴儿的危险便具有客观的现实化可能。而这种对于危险的意识,的确往往依靠生活经验与一般观念获得;如果没有这种危险意识,母亲也显然不会被要求做出“关窗”或“哺乳”的行动选择。然而,这是否意味着“应当关窗”或“应当哺乳”的要求所带有的规范性,也来自这种经验和观念呢?换言之,某人“意识到婴儿有危险”的事实状态,能否赋予其“应当救援”的规范义务?如果能够,那么那些听到婴儿啼哭的街坊四邻或者过路人,同样可能发现婴儿的危险,为什么我们却不会认为自己有理由谴责他们中的每一个?

本文认为,尽管生活经验与一般观念对行动的意思决定而言不可或缺,但“当为”的规范性要求却并非来源于此。其实,人们之所以可能将经验与规范当做适格的行为规范,重要的原因是没有对操作性理由(operative reasons)和辅助性理由(auxiliary reasons)进行区分。*有关操作性理由与辅助性理由的区分,参见Joseph Raz, Practical Reason and Norms, Oxford: Oxford University Press, 1990, pp.33-35. 另参见陈景辉:《实践理由与法律推理》,北京大学出版社2012年版,第75页。操作性理由和辅助性理由是在规范具体化中运用的一组概念,其中操作性理由是指“那些包含规范性姿态的理由,或者说,包含‘应当/不应当’观念的理由”*陈景辉:《实践理由与法律推理》,北京大学出版社2012年版,第75页。,“具备抽象性”并“指明了行动类型”,而辅助性理由是指“那些不包含规范性姿态”、但能够“针对特定抽象行为理由实现具体化任务”*陈景辉:《实践理由与法律推理》,北京大学出版社2012年版,第75页。的理由。我们在规范约束下的行动选择,往往是这两种理由共同作用的结果。比如在关窗和哺乳的例子中,母亲对婴儿的抚养义务——无论该义务来自道德、法律或宗教等——是先行存在的操作性理由,而母亲基于一般观念和经验得到的婴儿面临危险的认识,则作为辅助性理由,使抚养义务在特定情境中被具体化为“应当关窗”或“应当哺乳”的行动要求。然而,尽管行为选择是在这两种理由的配合之下做出的,为该选择提供规范性拘束力的,却始终是操作性理由而非辅助性理由,换言之,辅助性理由对行动的指引,是依附于操作性理由而存在的。这就解释了为什么邻居或者路人不会具有母亲在“关窗”或“哺乳”上的规范压力,因为尽管他们同样有基于观念和经验而产生的危险认识,却没有母亲对婴儿的抚养义务,前述认识缺乏抚养义务这一有待具体化的对象,就无法提出基于该义务的规范性主张。同样的逻辑反过来,也是我们对于既有行为的评价过程。比如,我们会认为,同样是将婴儿抛弃,则抛弃在人来人往的车站和抛弃在人迹罕至的荒山在行为定性上会有所差别。这是因为,“不应当杀人”和“应当履行抚养义务”被作为两个不同的操作性理由加以看待,而“通常将婴儿抛弃在车站,则意味着将不再照顾这一婴儿”的一般观念和“车站人多,即使婴儿行动不便,死亡危险也不大”的经验认识,作为辅助性理由使车站弃婴对应“不履行抚养义务”这一行为类型,“通常将婴儿抛弃在荒山,则意味着伤害婴儿的生命”的一般观念和“荒山人少,婴儿行动不便,死亡危险大”的经验认识,则使荒山弃婴对应着“杀人”这一行为类型——两个行为通过各自的辅助性理由归属于不同的行为类型,落入不同的操作性理由的评价范围,而不同的操作性理由便提供了我们对二者给出不同评价的正当化依据。

综上所述,生活经验与一般观念并非具有规范性拘束力的操作性理由,而是将规范要求具体化为特定行为要求的辅助性理由。二者会参与实践意思的决定,但不会因此而成为实践规范,本身也不会与刑法在“刑罚结果”上会合,因为恰如我们所看到的,当欠缺操作性理由这一具体化对象时,它们并不会导致当为义务,进而也就不会提供施与制裁的任何理由。不言而喻,无法提出命令与禁止的规范性要求,就意味着单纯的生活经验和一般观念并非规范说行为分类的恰当标准。当然,这绝不是说经验与观念毫不重要——显然,在上述例子中,如果缺少了经验和观念上的判断,那么无论是母亲的行动选择还是外界的规范评价都无法最终做出——此处所要指出的仅仅是,二者不能“作为实践规范”而指引行动这一点而已。

(三)行为规范与裁判规范

恰当规范能够指向一般人的行为,这一规范主体的特征,提示我们关于恰当规范的两件事:其一,恰当规范是一种行为规范,而非裁判规范;其二,恰当规范不仅是一种行为规范,而且是一种具有公共性和普遍化内涵的行为规范。本节将分而论之。

一方面,如果一种规范指向一般人的行为,并对一般人提出命令与禁止,那它必然不仅面向裁判者。这意味着,恰当规范属于行为规范,而非裁判规范。裁判规范与行为规范都是前述能够提出“当为”主张的实践规范,不同之处在于作用主体。“法条或法律规定之意旨,若在要求受规范之人取向于它们而为行为,则它们便是行为规范(Verhaltensnormen);若在要求裁判法律上争端之人或机关,以它们为裁判之标准进行裁判,则它们便是裁判规范(Entscheidungsnormen)”,*黄茂荣:《法学方法与现代民法》,中国政法大学出版社2001年版,第111页。亦即,特定规范以一般人为对象并约束其行为则为行为规范,以裁判者为对象约束裁判则为裁判规范;前者的规范效果及于规范主体,后者的效果则与其规范主体即法官无关,而是及于当事人。

根据恰当规范作为行为规范的性质,我们显然有理由对刑罚法规作为恰当规范的资格表示怀疑。不难发现,根据宾丁的理论,刑罚法规就是规定犯罪和刑罚后果的法律条文的直接含义,系针对法官的指示,而不对行为人具有直接作用,即刑罚法规并不显约束一般人的行为规范,而是典型的裁判规范。因此,刑罚法规并非规范说的恰当规范类型。

然而,除刑罚法规外,宾丁的理论还有另一部分有待讨论,即同样从法条推知的禁止规范。不难看出,所谓刑法禁止规范,实际上就是刑罚法规通过规范目的而被转译为了某种禁止或命令,进而间接地成为约束当事人的规范。在笔者看来,这一概念的背后是一种复合规范命题,即认为刑法各本条是裁判规范与行为规范的统一,或行为规范是裁判规范的派生品。

这种支撑禁止规范概念的复合规范命题,认同者不乏其人,其中影响颇广的一位即日本学者日高义博。*我国不乏支持此类观点的学者,参见黎宏:《不作为犯研究》,武汉大学出版社1997年版,第50页;另见徐志强:“不纯正不作为犯的概念及其规范结构”,载《石家庄铁路职业技术学院学报》2010年第1期,第104页。日高教授认为,行为规范和裁判规范是一体两面关系,刑法条文直接规定裁判规范,其中蕴含的法意图达到之效果就是行为规范,包括命令规范和禁止规范。*参见[日]日高义博:《不作为犯的理论》,王树平译,中国人民公安大学出版社1992年版,第91页。这一观点的提出原为消解“不纯正不作为犯的规范结构”与“罪刑法定原则”之间的紧张关系,即认为不纯正不作为场合,当事人的行为首先违反不作为的行为规范即命令性规范,进而符合法官的裁判规范,如此则用作为犯的罚则处罚不纯正不作为就不违反罪刑法定原则。

但实际上,复合规范命题并非必然成立。首先,复合性的说法使裁判规范与行为规范之间的界限变得模糊,若两种规范可任意双向推导和转换,则对二者的划分将根本上失去客观标准和存在必要性;其次,复合性规范论者显然注意到了行为规范和裁判规范指向不同主体,希望通过区分同一规范对不同主体的不同面向,主张不作为违反了行为规范进而符合了裁判规范。但论者未能注意到,行为规范必然具有成为裁判规范的能力——即行为规范在审判活动中同样约束法官——否则此种规范将不具有任何法律意义,因此如果认定裁判规范与行为规范为一体两面,鉴于行为规范必然是裁判规范,那么在裁判者面前摆放的就并非如复合规范命题所预设的那样,仅仅是面向裁判者的裁判规范,同时必有面向行为人的行为规范,而复合规范命题又认为二者在实体上同一,于是难免陷入同一规范的同一面向既是命令规范又是禁止规范的窘境,不仅在逻辑值得推敲,且论者显然难以凭借这一命题实现消解不纯正不作为犯与罪刑法定原则紧张关系的目标。更重要的是,这种看法使行为规范完全派生于裁判规范,即只能通过刑法条文的直接意义而推知,如此一来,行为形式划分的问题将变为纯粹的法条分析,而这与行为性判断提供刑法评价基底的初衷相背。因此复合性规范命题是否必然成立,恐怕仍然值得商榷。

对复合规范命题的上述质疑提醒我们,应当对行为规范与裁判规范推导的单向性给予充分关注。这种单向性是指,行为规范必然具有成为裁判规范的能力,而裁判规范则无法理所当然地被转译为行为规范。之所以说行为规范必然具有成为裁判规范的能力,概因若某人能因为违反约束他的规范而受司法机关的裁判,则该规范势必在司法裁判中成为判决所依据的理由之一,即成为裁判规范的一部分。然而,裁判规范未必能同样地转化为行为规范,这是因为裁判者应当考量的因素不止是行为——尽管行为可能是非常重要的一个因素,换言之,裁判规范追求的目的不唯一。比如,仅通过“以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金,情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金”的裁判规范,显然难以推导出一条确定的行为规范——“禁止使用暴力、威胁”“应当缴税”“禁止使用暴力威胁的方法抗拒缴税”还有“禁止不缴纳税款达到情节严重的程度”,仅凭裁判规范的表述,以何种理由说明其中何者是该裁判规范对应的行为规范,何者不是呢?之所以出现前述诸多情形,恰恰因为立法者确立裁判规范时既可能考虑国家的税收权的保障,又可能考虑行为人履行义务的情况,还可能考虑刑法的谦抑性和实施效益等。目的的不唯一,往往导致难以从最终的刑法条文推导出唯一的所谓行为规范,故这种推导未必是有效的。同时,由于行为规范必然可以作为裁判规范出现,所以如果认为经过上述推导得出的行为规范也对法官具有约束力,则放任裁判者各自“推导”而得出各异的规范结论,无疑可能导致混乱局面。因此,行为规范可以作为裁判规范而存在,但裁判规范对行为规范的推导则应当被阻断。显然,这种推导的单向性就意味着,无论是刑罚法规还是依据其转译的刑法禁止规范——如果这一概念成立——都不能被认可为参与构成行为概念的规范。因此,对于行为形式划分的规范说而言,刑罚法规和禁止规范都不是彼说恰当的分类规范。

此外,对单向性的分析还在一定程度上说明,道德伦理并非恰当的规范。尽管许多道德规范能够对行为产生强烈而普遍的约束效果,但因为行为规范必须具备成为裁判规范的能力,而如果要求裁判者根据刑法本身推知“行为规范”都不具确定性,那么令其探究更为复杂的道德理由、并使该理由对裁量提出一般性的义务主张,显然更不合理。只是,我们也须注意,其一,规范说的分类规范不是道德规范,不代表裁判不需要遵循任何道德规范——鉴于道德几乎垄断了善好的全部内容,具有极强的普遍性,可以说任何一种具有社会意义的行为都事实上会、并且应当受道德约束,裁判当然不例外;其二,单向性分析本身不能说明“探究行为背后的道德理由”不重要,而仅仅是说这种道德理由未必能构成对裁判的义务性要求。换言之,法官即使有时会探究行为人根据何种道德理由而行动,也不应当说他通常有义务遵循这一理由而判决;*当然,笔者此处使用“通常”这一表述,就意味着认可例外情形的存在。比如,在正当化行为的场合,如果认为主观正当化要素是必要的,那么考虑到这种要素实质上包含行动的道德理由,法官对正当化行为是否成立的判断,因此也就应当包含对行为人根据何种道德理由而行动的考量。其三,实际上,“通常不使行为人的道德理由对法官主张义务”这件事,本身就具有道德性。因为使行为人行为的道德理由约束法官,很大程度上可能成为使行为人实证的道德信念约束法官,鉴于其它利益相关人难以如行为人一样受到裁判者的关注,如此势必导致对他们的不公,从而造成一种尴尬的局面:使行为人的道德理由通常对裁判者提出义务性要求,反而可能使裁判在道德上有所缺陷。

另一方面,“恰当规范指向一般人行为”所包含的一般性要求,还意味着恰当规范不仅仅是行为规范,而且是一种公共性、普遍化的行为规范。如前所述,规范说通过规范的行为概念,提供了使自然行为成为刑法评价对象的条件。刑法评价的标准显然是刑罚法规,而刑罚法规的裁判对象必然具有普遍性,因此如果规范说的分类规范能够决定行为可否作为刑法评价对象,那么这种规范同样需要作为一种普遍化的行动理由而存在,且应具备公共性内涵。

根据这一要求,社会文化规范中的宗教规范和惯例习俗,可能并非规范说的最佳选择。宗教规范,是从宗教教义出发而对信徒提出的思想和行动主张,以宗教禁忌为主,是“宗教群体和信仰者的特定生活方式”*王宏选:“宗教规范的危机与再生——从法律文化的视角考察”,载《民间法》2010年卷,第74页。。“禁忌乃是绝对命令”,*爱弥尔·涂尔干:《宗教生活的基本形式》,商务印书馆2011年版,第416页。宗教规范同样具有义务性,即拥有实践规范的属性。不过,宗教规范提出的主张,一般只对信徒产生当为义务,且相比影响行动和公共生活,更为关注对人的主观和伦理秩序的约束。*参见张文显主编:《法理学》,法律出版社2007年版, 第431页。换言之,一方面,在信仰自由的情况下,宗教规范的效力范围仅限于信徒之内,另一方面,它着眼于人类社会的基本伦理和普世价值,对婚姻家庭之外的民商事、经济与科技等领域,则往往不直接涉及。因此一般而言,宗教规范并不能满足恰当规范的普遍化和公共性要求。*必须承认,在政教合一的国家情况可能有所不同。

而惯例习俗,即惯习性规则,是以社群成员集体行动保障的规则。具言之,该规则的存在,是群体成员为实现社会合作目标,而反复进行的普遍实践所致,它要求成员按照一致的方式行动,并由实践保障其效力。违反它同样会导致“具有实际影响力的谴责性反应”*Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology,Vol.1 Guenther Roth & Claus Wittch ed., University of California Press, 1978(2nd printing), p.36. 转引自徐显明主编:《法理学原理》,中国政法大学出版社2009年版,第89页。,这意味着它同样是实践规范。但是此类规则的效力“只适用于接受它的社会成员”*徐显明主编:《法理学原理》,中国政法大学出版社2009年版,第91页。,且依赖于实效,因此它的普遍性极为有限。此外,惯例的适用往往是为了提高效率,一旦在具体情况中适用惯例不利于效率提高,则当事人往往可以自行修改,并无照此办理的义务——商业惯例就是如此。所以,惯例和习俗领域的规范,并非总具有普遍化和公共性特征。

综上所述,宗教规范和惯例习俗尽管都包含行为规范,却往往并不具备分类规范所应具备的普遍化和公共性要求,因此二者作为规范说之妥当分类规范的资格,恐怕值得商榷。当然,它们在社会生活中体现出的特殊规范性力量,仍需我们给予充分关注。

(四)规范与规范目的

“恰当规范与刑法评价规范的规范目的相同”,这一点说明,恰当规范与刑罚法规共享规范目的。

有力观点指出,“刑法的目的是为了保护法益”,*曲新久:《刑法学原理》,高等教育出版社2009年版,第51页。进而刑罚法规作为刑法各本条直接表述的裁判规范,其目的也就在于保护法益。不过对刑法来说,保护法益显然不是一个排他性价值目标。它的实现是与其他目标相互妥协的结果,其中最显著的就是保护人权和尊重人的自由。这就解释了,为什么尽管刑法或许没有理由干涉不存在法益损害风险的领域,但也未必能合理干涉所有存在法益损害风险的场合。因此,保护法益能否单独作为刑法的规范目的,本身存在疑问。

不过,尽管保护法益可能不是刑法的唯一目的,但确有理由说,它是刑法最重要的目的之一。据此,对行为人给出刑事不法评价的正当性,首先出于其对法益的侵犯。但是这种表述是否完整呢?并非如此。本文的讨论就说明,不法评价的正当性,同样需要“行为”来支持。换言之,刑法的最重要目的不仅在于“保护法益”,更在于“通过规范人的行为的特定方式来保护法益”,进而不法评价的正当性也不仅在于“侵犯法益”,更在于“通过以违反行为规范的方式来侵犯法益”。

由此,与刑法共享规范目的的恰当分类规范,理应具备通过给行为提供规范性指引来保护法益的能力。不过在一些论者看来,规范目的本身就足以给行为提供指引了。然而实际上,即使承认规范目的直接提出的要求具备规范性,此类要求也往往不够明确、过于抽象,很难实现对行为的有效指引,进而难以最终实现规范目的本身。比如,“不得利用公共职权私拆公民信件”的行为规范,目的可能是通过保护公民通信自由进而保护公民个人尊严,但如果没有前面的行为规范,仅仅凭借“公权力应当保护公民个人尊严”这种规范目的直接提出的要求,是否很可能落实对公民个人尊严的保护呢?答案恐怕是否定的。可以说,正是为了规范目的的有效实现,规范才须区别于规范目的,具备相对明确性,从而提供有效的行为指引。

立足规范之区别于规范目的的这种相对明确性,就不难发现:“保护法益”虽然可能是刑罚法规和规范说之规范所共享的重要目的,但并不能提供规范说的恰当规范。首先,人们对受保护法益的理解不一,使得“保护法益”有时难以为行动提供明确指导。价值多元社会中,对同一本条保护何种法益,常常存在分歧。比如前述抗税罪,“暴力、威胁方法”是否意味着这一刑罚法规的目的在保护税收管辖权之外,还有人身权或税务机关的尊严?遗弃罪“不履行扶养义务,情节严重”对应的法益是否在被抚养权之外,还包括其它人身权利比如生命权?伪证罪的法益,又究竟是公民人身权利还是国家正常司法秩序?显然,在这种法益解读发生分歧的场合,“保护法益”的要求能否有效拘束行为人的意思决定,就存在疑问。

其次,即便通过明文规定或发布解释等方式,能程度性解决人们对特定本条保护何种法益的分歧,也很难使人们在对法益分量的权衡上共享一种理解。鉴于法益概念的外延几乎涉及社会生活的各个方面,法益之间发生冲突十分常见,此时只认识到哪些法益需要保护,而对具体情境中各法益的分量没有相对统一的权衡标准,也很难说对法益的认识能为实践活动提供现实的指导。*实际上,在非自然权利和义务日益增多的今天,如果法益分量在行为时有得到衡量的可能,也往往不是因为人们对法益有一致的认识,而是因为人们对维护之的规范有所考量——所谓的法益衡量,很大程度上就是一种对相应规范后果的比较。

而理论上更具根本性意义的是,法益这一概念本身就不像看起来那样明确。尽管我们可能认为自己对特定罪名针对的具体法益非常清楚,但是“法益”这一概念的内涵却是模糊的。法益到底是什么呢?它是一种利益吗?如果是,为什么有的法益不能独立于规范而存在?比如各种行政刑法的规定,根据政策需要而不断调整,难道法益也随之发生变化吗?如果法益是一种秩序,则人的生命等又何以成为该秩序的造物呢?在笔者看来,法益观念本身就带有先验色彩,这意味着它所代表的可能更多地属于一种立场或姿态,或者近似于法律原则,难以形成对具体行动的明确指引。

综上所述,由于对特定本条所保护的法益、法益分量的权衡标准及法益概念本身,都存在许多争议,“保护法益”无法提供在行为指引意义上具备相对明确性的恰当规范,尽管它仍是这种规范的重要规范目的。易言之,真正能为行为提供明确指导的,不是主张某种利益有多重要,而是提出在何种领域、以何种行为方式、在何种程度上保护该利益——对法益的宣示,毋宁说是提供了一种观念引导,即告诉人们何者对社会而言更为重要,而非提供行动理由来指导我们如何实践。因此,行为指引上明确性的不足,意味着“尊重或保护法益”并非规范说的恰当分类规范——不过,鉴于恰当规范与刑罚法规共享规范目的,保护法益作为刑罚法规的重要规范目的,仍应在对于恰当规范的具体选择和解释中,扮演关键性角色。

(五)恰当的分类规范:义务性法律规范

读者想必已经发现:实践规范、公共性行为规范、共享法益目的,并对实践提供相对明确的指导,这些特征的同时满足,已将适格规范指向了“作为现行法整体的法规范或法秩序”这一表格中仅剩的备选项。不过我们应当注意,该表述并不确切。如前所述,一方面,刑罚法规等裁判规范并非恰当的分类规范,故应在这种法秩序中予以排除;另一方面,“命令”与“禁止”的规范属性,足以令我们确信此规范对行为人独立地科予义务,而行为规范与裁判规范推导的单向性,则决定了刑法本身作为裁判规范不能直接转化为行为规范,同时其他科予义务的规范则可能作为行为规范转化为裁判依据。因此,刑法(刑罚法规)之外、调整一般人行为的义务性法律规范,显然是前述特征框定下,合乎逻辑的规范选择。

然而,尽管这一结论能从上述推理所得,却仍可能被认为缺乏正当性。读者可能认为,在这一点上最为有力的质疑会来自实质的法义务论者,因为认同“规范说的适格规范为刑法之外的义务性法律规范”,似乎等于在“不作为的作为义务来源”问题上,认同“形式的法义务论”,从而“实质的法义务论”对“形式的法义务论”的反对理由便也可否定本文结论。然而出于如下分析,对实质法义务论的反对意见,可能无法有效地反驳本文结论:

一方面,实质法义务论者认为形式的法义务论会导致处罚范围不当扩大。论者主张,形式法义务论者会认同“只要行为人负有其他法律规定的义务”,则“不履行义务, 就承担刑事责任”,但“一个以作为方式违反了其他法律的行为, 并不直接成立刑法上的犯罪,既然如此, 为什么一个以不作为方式违反了其他法律的行为, 反而可以直接成立刑法上的犯罪?”*张明楷:“不作为犯中的先前行为”,载《法学研究》2011年第6期,第137页。

然而,即便上述批判在针对形式的法义务论时成立,作为对本文规范结论的批判也未必成立。原因在于,如果强调“违反形式规范”的“形式的法义务论”会否定强调“对结果支配”的“实质的法义务论”,是因为前者主张“存在形式规范”和“履行可能性”能够提供认定不法的充分条件,那么规范说显然不会在同一意义上排斥实质的法义务论。因为规范说尽管强调“对形式规范的违反”是认定不法的必要条件,却不主张这种违反是充分条件。如前所述,作为与不作为区分根本上是行为论问题,而行为论逻辑上先于构成要件论和违法性论。这意味着,对实行行为乃至不法的成立而言,行为性判断的肯定结论,也只是一个必要不充分条件。进而,规范说主张以行为违反其它法规范作为刑法中的行为性判准,也就远非主张违反其它法规范则成立刑事不法,而只是说,虽然行为违反其它法规范未必构成不法,但如行为是其它法规范所容许的,则一定不构成刑事不法。据此,规范说实际上并不排斥“实质的法义务论”。在对不作为行为性的认定中,“对结果发生的危险源的支配”等实质法义务论的主张,完全可以与规范说并存,只要认为这种支配同时必须违反有关规范即可。举例而言,规范说之下,即便《消防法》中规定普通公民有报告火警的义务,也不意味着凡是没有报告火警的人都成立不作为的放火罪——将对于火灾危险源的控制因素纳入考量,完全有合理性。彼说只是强调,如果行为没有违反刑法之外、包括消防法在内的任何以保护公共安全为规范目的的法义务,那么无论其它因素如何,都不能认定构成刑法上的失火乃至放火罪。总之,作为刑事不法的条件,根据规范说只能得出“如果其他法律容许,则不成立刑事不法”,而不会得出“以作为方式违反其他法律, 不直接成立犯罪”“以不作为方式违反其他法律, 反而直接成立犯罪”*张明楷:“不作为犯中的先前行为”,载《法学研究》2011年第6期,第137页。这种结论。

进一步说,以具体法益为指导而对所违反规范进行限制性的选择和解释,反而是规范说应有之义。显然,实质法义务论者之所以对形式法义务论有上述批评,部分原因就在于认为后者忽视了法益在作为义务认定中的地位。然而,如前所述,规范说的恰当规范应与刑罚法规共享规范目的,因此虽然“保护法益”的要求由于缺乏明确性而并非规范说的恰当规范,但规范目的的一致性仍会要求以具体法益来约束规范的选择和解释。在这个意义上,规范说不仅不会在作为义务认定上反对实质法义务论,还会要求通过法益等刑法的实质考量来限制所选择的规范。因此,它不会导致实质论者所担心的处罚范围扩大问题。

另一方面,实质法义务论者还主张,形式的法义务论有时会导致处罚范围的不当缩小。论者举出“成年男子不制止儿童对其进行猥亵”,以及“在契约无效的情况下,被委托人不给委托抚养的婴儿喂食导致其死亡”两个例子,以证明这一观点,认为在这两种情形之中,行为人并不违反其它法律义务,却可以直接成立刑事不法。*参见张明楷:“不作为犯中的先前行为”,载《法学研究》2011年第6期,第137页。

诚然,如前所述,规范说会同意形式法义务论“如未违反法规,则不能成立刑事不法”的主张,因此对形式法义务论的上述批评似乎可以推及规范说。不过,由此导致的处罚范围缩小是否如同批评展示的那样“不当”,却值得商榷,因为论者引为论据的上述例子,并不完全恰当。在第一例中,我们之所以认为成年男子不制止儿童对其进行猥亵可能构成猥亵儿童罪,而不认为成年男子经成年女子同意而对后者进行相同行为构成猥亵,核心原因显然是儿童的性同意能力的欠缺。对于这一点,《侵权责任法》同样予以认可,换言之,如果成年男子的不制止行为确实属于一种“猥亵”,那么针对没有同意能力的儿童的这一行为,显然也可能被认定为民法上侵犯人格权的行为;至于第二例,对于契约无效但被委托人不履行委托义务致害的情形中,除非契约严重违反法律法规或公序良俗,否则如果当委托人基于善意和对被委托人的信赖将自己的婴儿托于被委托人的保护之下,被委托人却不给婴儿喂食使其饿死,则被委托人显然可能承担民事责任。因此,反对者认为在这两例中行为人系“不违反其他法律,而直接成立刑事不法”的观点,可能有些武断。

综上,本文认为,刑法之外的、通过科予义务调整一般行为的法律规范,即其它义务性法律规范*用“科予义务”修饰“法律规范”,以及使用“义务性法律规范”的说法,都不是同义反复,因为法律体系中除了刑法等裁判规范之外,也并非只存在科予义务的法律。至少还存在两类法律,一是非义务性授权规范,二是不具备规范性的法律,即“对某些概念、生效时间和立法目的的说明”的法律。参见徐显明主编:《法理学原理》,中国政法大学出版社2009年版,第118~134页。,是规范说分类规范的更恰当选择。同时,作为义务讨论中,实质法义务论者对形式义务论者的批评能否有效反驳这一结论,则有待商榷。

四、行为划分的实现:规范属性识别

确定恰当的分类规范之后,尚带解决的问题是如何识别“命令”和“禁止”的规范属性,使相应行为形式的划分得以通过规范属性的识别而实现。一种区分命令性规范与禁止性规范的传统做法,是以表达形式为判准,认为规范语句含否定意义语词(如“不应当”“严禁”)则为禁止性规范,含肯定意义词语(如“应当”“必须”)则为命令性规范。不过,这种做法的有效性颇受质疑,比如我们很可能认为,“应当纳税”与“不应当不纳税”这两种表述,尽管字面上一个含有否定词,一个没有,却表达了同一规范。

根据规范与规范语句的区分,对传统解释的上述质疑有其基础。规范不同于规范语句,而是规范语句所表述的含义。单纯根据规范表述形式而进行的区分,其对象只能是规范语句,而非规范本身。况且,即使将规范语句与规范理解为一体,对两类规范属性的这种解释,恐怕也很难说具有任何揭示性——“禁止性规范即禁止做某事(表达不应做某事)的规范”,“命令性规范即命令做某事(表达应当做某事)的规范”,然而我们面临的问题不就在于禁止性和命令性的区分吗?这种做法,显然容易使规范属性的识别堕入文字游戏的诡辩之中。

而实际上,传统做法并非我们的唯一选择。上文对于恰当分类规范的讨论就提示我们,法益作为规范目的,与分类规范之间有重要关联,于是另外一种识别规范属性的方法就浮现出来,即依据“法益保护方向”进行判断——具言之,通过要求义务人不主动侵害,以使所保护的利益或权利状况不致恶化者,为禁止性规范;通过要求义务人积极挽救,以使受保护的利益或权利状况因而好转者,为命令性规范。

然而如前所述,法益概念的内涵和指向有时不甚明确,因此至少在法益不甚明确的场合,我们可能还需另一种更实用的标准。有论者借助社会学系统反馈的观点,主张依据“选择可能性”进行判断,即根据规范提供的行为选择宽度来划分行为形式——禁止性规范“限制或禁止焦点行动”*邓斌:《持有犯研究》,吉林人民出版社2004年版,第68页。,即规范涉及的行动,给行为人提供规避风险的诸多选择,而命令性规范则“鼓励或命令人们从事焦点行动”*邓斌:《持有犯研究》,吉林人民出版社2004年版,第68页。,为行为人提供的选择相对单一。笔者基本赞同这一方法,因为如前所述,与保护法益相对的另一个重要规范目标即保护人的自由,显然,风险社会中对法益保护的限度,代表着界限之外即为自由的领域,因此在法益之外,我们还可以通过人的自由行动空间识别规范属性。在行政性法规越来越多的情况下,关注选择可能性的方法更凸显其实用性。比如“禁止持有假币”,尽管字面上可以转译为“如持有货币则应当持有真币”,但如下原因使之并不会因此而发生规范性质的转换:当行为人已实际控制假币,由于“禁止持有假币”并不能在逻辑上得出“行为人负有上缴假币的特定义务”这一结论,所以行为人的可能行为选择包括上缴假币、将假币毁掉或抛弃(烧掉、撕碎、扔进垃圾堆……),这样的行为选择面显然是较宽的,因此该规范属于禁止性规范,持有假币的行为属于作为。

此外,我们还需要注意区别“命令性规范”与其上位概念“义务性规范”。上例中,有论者可能反驳:尽管行为人有诸多选择可以规避风险,但都可以概括为被命令“必须实施行为来结束持有”,因此该规范为命令性规范。然而这种说法实际上混淆了命令性规范与其上位概念义务性规范。*义务性规范是命令性规范和禁止性规范共同的上位概念,与授权性规范相对而存在。对二者关系的说明,参见沈宗灵主编:《法理学研究》,上海人民出版社1990年版,第216页。本文结论已经表明,无论刑法上的作为或不作为,都涉及对某种义务性规范的违反。而几乎任何义务性规范,都可以进行诸如“必须实施行为结束XX”这样的转译,故以此为据来识别规范属性是无效的,鉴于我们所要进行的属性区分的对象,正是这一类义务性规范。

五、对可能质疑的回应

对于本文得出的结论,可能存在如下两方面的质疑,本章将对这两类质疑予以回应。

一方面,在一些人看来,本文的结论可能恰好为“行为论没有价值”的主张提供了论据。读者或许会发现,使其它法律规范成为规范说之下的行为性判准,意味着行为性判断在实践中似乎不甚必要。出于法律体系内部的一致性,在作为的场合,积极的行为形态使行为人是否违反法律义务几乎不证自明;而纯正不作为的场合,行为人违反何种法律义务往往已由裁判规范指明,*比如通过空白罪状或混合罪状指明。亦无需额外判断。如此一来,行为性判断就似乎仅仅在不纯正不作为的场合才有必要性,而司法实务中以不纯正不作为犯为判决理由的情形,实在少之又少。*学者通过对十年间的95301份判决书的排查,发现以不纯正不作为犯为判决理由的只有9例。参见白建军:“论不作为犯的法定性与相似性”,载《中国法学》2012年第2期,第108页。如前所述,规范说的正当化依据关联于行为论的价值,所以彼说分类规范表明的这种行为性判断的“不经济”,就使对行为论的价值质疑变得顺理成章。实际上,对于规范说实践价值的否定,也正折射了当代刑法学界一种对行为论研究的普遍批评。批评者认为,既然行为概念通过界限机能所进行的筛选,要么在违法或有责性判断中同样能达成,要么影响甚微,难以实质上减轻构成要件该当性的判断负担,增加这种“无法发挥功能的帮手”,无异于“徒然浪费体系资源而已”*许玉秀:《当代刑法思潮》,中国民主法制出版社2005年版,第111页。。

的确,本文结论下,行为概念论的研究在司法实践中的工具性价值可能较弱,这点难以否认。但是工具性价值的弱化,是否表明行为论本身会失去任何价值,变得不甚重要?或许引人深思的恰恰是这样一个问题:为什么尽管罪刑判断中确实很少单独提及行为性判断,但行为概念在刑法学中的基础性地位却似乎未被撼动?为什么我们会对这一概念有“难以割舍的情感”,认为它“不是最好的,却无可取代”*陈兴良:《走向规范的刑法学》,法律出版社2007年版,第135页。?对该问题的回答涉及刑法哲学的复杂争论,在此难以展开。但我们或可从文章开头“无行为即无犯罪”的法谚中,获得启示一二。学者指出,这句法谚表明行为是“现代刑法体系赖以构筑的基石”*黎宏:“论刑法中的行为概念”,载《中国法学》1994年第4期,第74页。。在笔者看来,这一论断正反映了这样一个事实:如同前文分析结合机能时提到的,我们之所以使行为性判断筛选刑法评价的对象,不是因为只有行为才可能被刑法评价,而是因为现代刑法理念之下,我们应当仅使行为受到刑法的评价。失去行为范畴,不仅罪刑评价体系将无处安置,这种评价的正当性也将面临挑战。这意味着,关注行为概念及行为性判断的行为论,其重要性也不仅源于筛选刑法评价对象的工具性价值,更源于相关结论作为这种实践的正当理由的价值。

另一方面,还存在一种声音,认为规范说代表的一类“价值化的行为概念”,应予否定。易言之,正是因为价值分歧的加重和价值本身的多元性,包含价值判断的行为概念,才会由于不同价值要素的增减,时而显得无所不包,时而又被空洞化,行为形式划分的规范标准,也才相应地在社会文化、刑罚法规、法益保护等跨越行为论、构成要件论与违法性论的规范类型之间游移。

但实际上,对规范说正当化依据的论证已经表明,价值要素在行为概念中的逐步渗透并非异常。如前所述,行为性判断的目的不在于描述自然行为本身,而在于为刑法评价奠基,而纯粹描述性的事实行为概念不具备这种功能,所以并非一种恰当的行为概念。犯罪成立三段论中,无论行为、结果还是因果关系,根本上都是为论证不法评价的妥当性而受到关注,而对事实行为论的一种典型批评就是:当合法风险对法益造成损害的情况越来越多,法益的含义越来越模糊,一个行为引起或能引起某种结果,是否就意味着与不法存在紧密关联?这种联系在什么时候存在?*参见吴玉梅:《德国刑法中的客观归责理论》,中国人民公安大学出版社2007年版,第13~15页。对这些本质上要求进行价值判断的问题,一种价值中立的行为概念显然无法给出妥当回应。

其实,容易发现,规范的行为概念对事实行为概念的取代,也与整个犯罪构成体系中价值要素的增长遥相呼应。纵观当代刑法学理论,相当因果关系论、客观归责理论、可罚的不法性理论等,无不体现了犯罪构成体系中价值要素的增加和规范性判断的提前。这种趋势使学者惊呼,传统犯罪构成理论的内部各要素之间的界限已经愈发暧昧不清;此类理论的体系性位置,至今也仍充满争议。不过,当对某种利益造成的损害不再构成不法成立的全部依据,单纯的事实性因果不再是不法认定的充要条件,此时行为论及构成要件论对价值要素及规范评价的吸收,不仅不难理解,更具有一定合理性。诚然,这种趋势或许会触动某些敏感的神经,比如可能有论者认为,在违法性判断之前就涉及此类价值判断,对维持罪刑法定原则似乎充满危险。*参见刘艳红:“客观归责理论:质疑与反思”,载《中国法学》2011年第6期,第1216~1236页。不过在笔者看来,这种焦虑并非完全必要。从定罪的角度,罪刑法定意味着“什么样类型的行为是犯罪……由成文的法律予以规定”*曲新久:《刑法学原理》,高等教育出版社2009年版,第20页。,即刑事判决将一个行为认定为犯罪,应当符合刑罚法规。这表明,罪刑法定原则直接拘束的是最终认定犯罪的裁判结果,而非裁判推理过程中的任何一个阶段性结论。所以,由于犯罪论体系吸收的前述价值判断,显然只用于提供阶段性结论,这类判断就不受罪刑法定原则的直接拘束。更何况,“罪刑法定原则,是世界上各个国家所广泛承认的保障人权、维护法治的根本原则”,*曲新久:《刑法学原理》,高等教育出版社2009年版,第20页。而只要我们在吸收价值判断的同时,仍然坚持构成要件对此类判断的限制,那么此类判断就不意味着削弱罪刑法定原则的人权保障机能,更有助于实现这种机能——比如行为论在法益拘束下考虑行为是否为其它法规范所容许,就能提前排除某些不违反其它法规范、因而刑法不应予以评价的情形。由此可见,规范说之下规范的行为概念,虽然可能意味着犯罪论体系中某些价值判断的提前,却未必有违背罪刑法定原则之虞。

结 语

本文的目的,是在规范说正当化依据的指导下,探究彼说的恰当分类规范是何种规范。为实现该目的,本文采取了如下主要论证步骤。

首先,规范说成立的正当化依据,在于其表征的“规范的行为概念”,能说明实质不法的不作为的行为性,使刑法可以正当地对这种不作为进行评价。行为形式划分的根本目的,不在于划分作为与不作为本身,而在于制造不作为概念,为扩张行为范畴创造空间,以解决事实行为论之下,评价实质不法的不作为与行为概念界限机能之间的冲突。据此,规范说成立的正当化依据,根本上也不在于为划分作为与不作为提供便利的工具,而在于通过主张以所违反规范划分行为形式,使规范标准参与到行为构成中,即征表了“规范的行为概念”,成功扩张行为范畴,包容实质不法的不作为,化解前述冲突。

其次,规范说的正当化依据及其经典表述,说明恰当分类规范是刑法之外的义务性法律规范,且规范的选择与解释应受法益拘束。规范说的正当化依据及经典表述,从意象、主体和规范目的三方面提供了恰当规范的筛选标准,表明恰当规范系实践规范而非经验规则,行为规范而非裁判规范,并具备不同于规范目的的指导实践的相对明确性。据此筛选“刑罚法规”、“刑法禁止规范”、“法秩序、法规范整体”“社会文化规范”和“尊重或保护某种法益”五类既有规范可知,恰当规范应是“法规范整体”的一部分,即刑法之外的义务性法律规范;同时应与刑罚法规的规范目的一致,因此其选择和解释应在具体法益指导下完成。

最后,所得规范的属性识别,可以基于规范目的而实现。“保护法益”与“保护行动自由”的这两个对立统一的规范目的,分别为区分规范属性提供了“根据法益保护方向”和“根据选择可能性”两种方式,我们可以利用这两种方式区分禁止规范与命令规范,进而使根据规范属性进行的行为形式划分,得到相对稳定的操作结果。

同时,本文论证也试图表明,行为概念为刑法评价提供基石的理论价值,应受重视。易言之,行为形式划分的规范说之所以重要,根源便在于它为处于困境中的行为概念注入了规范要素,使之获得新生。仅将该说乃至整个行为论看做行为分类的工具,不仅会导致分类标准上的分歧,更无异于抽去了行为概念的价值内核。只有从为罪刑体系奠基的高度来理解行为概念,立足于行为概念阐释规范内涵,进而反省分类规范的选择,才能为使用规范说进行的行为划分实践,提供更明确的标准和更有力的正当化支持,并使犯罪构成理论更高层次的研究,获得坚实的行为论基础。

(实习编辑:李宝霞)

*毕寓凡,中国政法大学刑事司法学院刑法学专业2014级硕士研究生(100088)。