基于预约申请量的图书借期动态调整模型的建立

2015-04-02韩闯向琳艳陈江帆

韩闯 向琳艳 陈江帆

摘要 如何提高热门图书的流通速度、缓解供需矛盾是国内外图书馆研究的热点并提出了诸多解决方案,其中调整图书的借阅期限是最常用的解决方案,通过对现有的多种图书借阅期限调整方法及其优缺点进行归纳分析,在图书弹性借期制的基础上,提出了一种新的图书借期调整方法,建立了基于预约申请量的图书借期动态调整模型,以期能够满足读者的借阅需求,改善借阅体验。

关键词 热门图书 预约申请量 图书借阅期限 动态调整模型 弹性借阅制

高校图书馆的核心服务之一就是为在校师生提供图书资源,但由于图书出版量的快速增加,2008年至2012年新版图书品种出版量年均增长率超过12%,2012年新版图书品种出版量超过24万种,以及高校招生规模的不断扩大,即便在购书经费得到一定保障的情况下,图书馆的馆藏资源依然存在着热门图书复本数不足、无法满足在校师生借阅需求的问题。针对此问题,一种解决方法是增加图书复本数,例如侯茜提出了参考图书出借率补充复本的设想,张计龙等构建了“图书采访经费分配比例预测模型”,以更多的经费购买读者需要的图书类型,上述两种方法均需先对图书借阅数据进行长期的跟踪分析,缺乏准确、及时处理即时性热门图书供需矛盾的能力;另一种更常用的解决方法是调整图书的借阅期限,通常是缩短图书的借阅期限,以加速图书的流转速度。本文就现有的图书借阅期限调整方法及其优缺点进行分析探讨并提出相关的改进方案。

1 现有的图书借阅期限调整方式

1.1 基于读者的调整

基于读者的图书借阅期限的调整可分为基于读者类别和基于读者借阅行为两种形式,前者是指将读者按照身份性质或职业背景不同而给予不同的借期权限,高校图书馆的图书借期分配通常是教师>研究生>本科生,公共图书馆研究学习型读者>娱乐消遣型读者;后者是指根据某个读者的借还行为调整其借期,例如郑茂华提出了对图书借期采用“借阅递减、归还递增”的措施,即图书借阅期限随着图书借阅册数的增加而递减,随着图书归还册数的增加而递增。

1.2 基于图书的调整

基于图书的借阅期限调整可分为基于图书类别和基于图书时效性两种形式,前者是指根据图书的种类或内容赋予相应的借期,例如基础理论型图书的借期可长于应用技术类图书,自然科学类图书的借期可长于社会科学类图书;后者是指根据图书的出版时间和使用时效来赋予相应的借期,例如,徐红玉以藏书的时效性为主线提出了五级藏书级次序列,相应的借期依次为7天、15天、30天、100天和离校前还清,厦门大学图书馆将新近购买的图书归入新书库中,借期设为15天,三年后再转入基本书库,借期设为60天或30天。

1.3 基于借阅需求的调整

基于图书借阅需求的调整可分为基于借阅次数和基于预约发生两种形式,前者是指以图书借阅次数为依据来调整图书的借期,一般来说某本书借阅次数越多说明读者对该书的需求大,应缩短该书的借期,反之则可延长该书的借期,以使该书得到充分利用;后者是指根据某本书的预约情况来调整该书的借期,例如某种图书的预约次数越多,说明读者的需求量越大,那么该书的借阅期限就相应缩短。在实际应用中,国内外一些大学图书馆采取了基于预约发生的弹性借期制,其核心内容就是在没有其他用户需要这本书的时候,该书的借期才是实际的借期,当有其他读者预约该书时,这本书的借期按规定被缩短,同时图书馆发催还通知给该书的借阅者,要求在规定期限内还书。

1.4 基于上述图书借期调整方法的结合

上述图书借期调整方法不是非兼容性的,国内已有学者尝试将不同的借期调整方法结合在一起来使用,例如,周洪力通过为不同的读者设立一个调剂系数将以读者类别为依据的借阅制度和以馆藏文献时效性为依据的借阅制度融合起来,构建了基于图书时效性的弹性借阅制度。

2 现有的图书借阅期限调整方式的优缺点

基于读者的图书借期调整方式是根据读者不同的身份或借阅行为赋予相应的借阅期限,忽视了读者的平等借阅权,从图书馆以人为本的服务理念出发,该方式应被取消。

基于图书的借期调整方式属于一刀切式的调整方式,操作简单方便,但主观性较强,人为地将图书分成几种类型并赋予相应的借期,忽略了读者的借阅体验,例如某些图书根据时效性分类,其借期应为7天或15天,但该书实际上较冷门且需花长时间阅读,较短的借期不能满足读者的期望;而某些借期为30天或是60天的图书,则可能一直是或突然成为热门书籍,显然较长的借期不能满足众多读者的借阅需求。

基于借阅次数的调整方式,需要对借阅数据进行较长期的统计分析才能做出适当调整,这种方式能准确地反映出图书的借阅需要,但不能即时性地调整借期;基于预约需求的调整方式目前主要是由国外大学图书馆提出的基于预约发生的弹性借期制,该方式针对性强,对图书借阅需要变化反应灵敏,能最大程度上满足读者的借阅需要,然而这种弹性调整制度是以损害之前借阅者的权益来满足后预约者的借阅权的,极大地降低了之前借阅者的借阅体验。

通过对上述图书借期调整方式的比较可得,基于预约发生的弹性借期制是现有的图书借阅期限调整方式中的最佳方式,但这种以预约发生来触发借期调整的机制,侧重于加速图书的流通速度,缺少了为读者考虑的人性化设计,从而无法在满足借阅需求和维护读者已有权益之间做出平衡,为此我们提出了基于预约申请量的图书借期动态调整模型。

3 基于预约申请量的图书借期动态调整模型

3.1 模型介绍

整个模型综合考虑了已借读者的权益和预约读者的需求,根据预约读者对预约等待时间的忍耐阈值设定一个时间段,以特定时间点即图书借期调整时间点统计的某图书的预约量为参考值,对图书借期调整时间点之后归还的该图书借期进行调整,从而使该图书以适合的速度流通,以期在所设定的时间段内满足在特定时间点所统计的所有预约申请。endprint

3.2 模型构建

该模型的构建原理:在规定的时间段内,在理想状态下,某图书可被借阅的总次数若大于等于该图书在借期调整时间点所拥有的预约申请数,则可认为每个预约在规定的时间段内均可得到满足,上述的“理想状态”指的是该图书被按期还回,按期借出,不发生丢失或破损现象。

模型方程式如下:

[(P—X1)/T]+1+[(P—X2)/T]+1+……+[(P—XN)/T]+1≥M;

T待求的借阅期限;

Lmin 最短的借阅期限;

Tmid 中间的借阅期限;

Tmax 最长的借阅期限;

P 基于读者预约等待时间忍耐阈值所设定的时间段;

N 某图书的复本数量;

M 在图书借期调整时间点上某图书所拥有的预约申请量,M≥1;

XN 在图书借期调整时间点某图书各个复本按原来借期在读者手中的可保留天数。

模型方程式的基本计算单元“[(P—X1)/T]+1”表示某图书的其中一个复本在规定的P内可被借阅的总次数,其中的“[ ]”为取整符号。例如,假设P=60天,X1=10天,T=15天,则[(P—X1)/T]+1=3+1=4,该复本在60天内理论上可被借阅4次,以此类推则可得到某图书所有的复本在60天内可被借阅的总次数。事实上某图书的可被借阅总次数等同于需被借阅总次数等同于该图书借期调时间点所拥有的预约申请数,因此可以通过统计得到的预约申请数将T值计算出来。当Tmin≤T

上述方程式可进一步简化为:[(P—X1)/T]+[(P—X2)/T]+……+[(P-XN)/T]≥M-N。

3.3 参数值的确定

P值的确定:读者预约等待时间的忍耐阈值是决定P值的主要参考依据,鉴于高校读者借阅行为没有显著差异,我们随机发放了100份问卷调查,有效回收问卷100份,数据统计如表1所示,76%的读者所能接受的最长预约等待时间是一个月,由此可见,最佳的P值应为30天,但以厦门大学图书馆为例,基本书库的图书借期最长为60天、且Tmin不能无限缩短,必须保证读者拥有一定的阅读时间,因此我们将P值确定为45天。

Tmin的确定:读者能拥有的最短借期忍耐阈值是决定Tmin的主要参考依据,如表1所示,接受一周以内、半个月和一个月作为最短借阅期限的读者所占比例分别为31%、45%和24%,由于76%的读者可接受的最短借阅期限在半个月内,再综合考虑新书库图书已有的15天借阅期限,为加快热门图书的流通速度,我们将Tmin定为7天。

Tmid和Tmax的确定Tmid和Tmax的确定以所在馆的图书借阅期限为参考,以厦门大学图书馆为例,新书库的图书借期为15天,基本书库的图书借期教师和研究生为60天,本科生为30天,因此我们将Tmax定为30天,Tmid定为15天。

3.4 基于预约申请量的图书借期动态调整流程

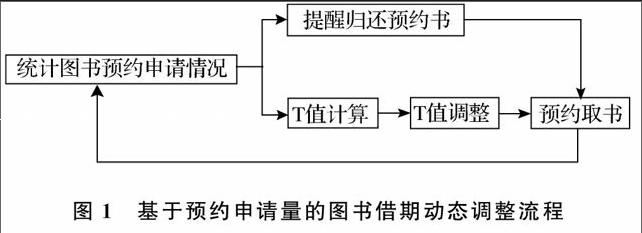

图书借期动态调整流程主要由统计图书预约情况、T值计算、T值调整和预约取书等步骤组成。图书预约量统计是指在规定的图书借期调整起始时间点通过图书馆的计算机管理系统(如汇文系统)对图书预约申请情况进行统计,并将统计数据传送给T值计算单元。T值计算和T值调整是先通过专门的计算单元根据每本图书的预约申请量计算出新的T值,并将新的T值通过计算机管理系统赋予借期调整起始时间点之后还回的图书。预约取书是将已还回的预约书放在预约书架上并通知预约该书的读者在规定的时间内来取书。除上述步骤外,还可以加入提醒归还预约书的辅助步骤,即根据图书预约申请情况的统计结果,由计算机管理系统通过短信、电子邮件等方式向持有被预约图书的读者发送“其所持有的某图书已被预约,若该书已看完,请尽快归还”的还书通知,以期进一步提高图书的流通效率(见.图1)。

4 讨论

4.1 借期调整的起始时间和间隔时间

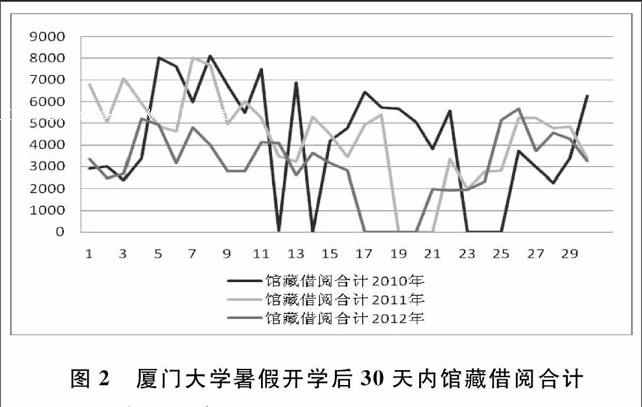

公共图书馆的借期调整时间起始时间点的确定较为简单,可以根据各个馆的实际情况而定;但高校由于有两个月的暑假,因而图书借期调整的起始时间点的选择很重要,不能简单地将其定为每个月的第一天或最后一天,这样所统计出的预约量失真度较高,而应根据读者的借阅规律来确定,以厦门大学为例,我们统计了2010—2012年暑假开学后一个月内每天的读者借阅量,如图2所示,暑假开学后一个月内,以国庆节为分界,读者的借阅量出现两个高峰,第一个高峰出现于开学之后的第5—7天,结束于开学之后的第12—15天,为此我们将图书借期调整的起始时间点选择在开学后第14天,这时在校师生都已回归正常的学习、工作中,第一波借阅高峰期的结束表示了读者所积累的图书借阅诉求已得到基本释放,这时对于预约量的统计可较真实地反映出哪些图书需求量较大。

借期调整的间隔时间我们认为应以一个月为好,同时对高校图书馆而言暑假期间不做调整,这样既可以避免频繁调整所带来的工作量的增加,又可以对图书借阅需求变化做出及时的反馈调节。

4.2 T值的调整

在模型中,我们设定当Tmin≤T

[(P—X1)/T]+[(P—X2)/T]+……+[(P—XN)/T]≥0.8M—N。

同理,上述方程式还可用在T

4.3 增加图书可借复本数的时机和条件

在带入预约满足率的情况下,当T值依然小于Tmin时,需考虑开启增加图书复本的绿色通道,以期尽快增加相关图书的可借复本数,但同时也需要核实该图书的类型,如教学科研类图书在需要的情况下应无条件尽快增加复本数,而考试和教材类用书则无需增加复本数,因为前者时效性强且不具有保存价值,后者应由读者来承担购书成本。

小说类和文艺类图书需要进行评估来确定是否增加复本数,例如对于公认的经典或优秀的图书应及时根据需要增加复本数,而由于某些特别原因造成的某图书需求量急剧增加,如小说被拍成影视作品或小说的作者在社会中出了名,则不应马上增加该图书的复本数,而是需进一步对借阅量进行至少三个月的跟踪观察,以便评估该图书的需求量增加属于昙花一现还是长期状态,从而决定是否增加复本数。以厦门大学为例,我们统计了大卫·米切尔所著的小说《云图》自上架以来的预约与借阅趋势,如图3所示,该小说的预约与借阅量在2013年2月至2013年4月期间内显著增加,接着预约与借阅量便恢复甚至低于初始水平,究其原因是以该小说改编的电影《云图》于2013年1月31日在中国上映,从而引起了读者对原著的阅读兴趣,但该书的可读性不强且电影《云图》的持续影响力不大,因而读者很快对该书失去了阅读兴趣,通过对《云图》预约与借阅趋势的跟踪分析,可以得到不必增加其复本数的结论。

我们又统计了沃尔特·艾萨克森所著的《史蒂夫·乔布斯传》(平装版)的借阅情况,统计结果表明,该书自2012年3月上架以来一直处于较高的需求状态,如图4所示,除假期外,该书的借阅次数基本上维持较高的水平,其预约次数也在一段时期内保持高位,此时应及时增加该书的复本数,实际上,我们在2012年6月上架了该书的精装版,使该书的实际可借复本数达到9册,远超过其他图书3—5册复本数的水平,在一定程度上缓解了对该书的借阅需求。

4.4 模型在实际应用中所面临的不确定因素

上述的模型方程式是处于理想状态下的理论公式,然后在实际中应用,还需考虑诸多不确定因素,例如图书超期归还、图书丢失、图书破损、预约读者过期未取书等问题,以厦门大学为例,2010年至2012年,预约到书率依次为62%、65%和64%,成功借出数占申请数比率依次为21%、21%和28%。由此可见提高图书的按时还书率和预约读者的按期取书率是保证该模型在实际应用中发挥作用的重要因素。

5 结论

满足读者的借阅需求和改善读者的借阅体验是图书馆服务的最重要目标,我们建立基于预约申请量的图书借期动态调整模型也以此为最终目标,该模型在实际应用中还需要进一步完善和发展,但运用该模型可以提高图书馆馆藏图书的流通率和利用率,缓解供需矛盾,为广大读者带来更多便利。