高校学科建设和发展的理论研究综述

2015-03-27

(玉溪师范学院 1.人事处;2.外国语学院,云南 玉溪 653100)

学科是高校的基本要素,贯穿于高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的职能之中,是大学实现其职能的载体。学科的基本组织元素是知识,大学作为从事高深知识活动的场所,学科建设是促进其发展的核心,学科建设水平是构筑和提升高校核心竞争力和学术水平的重要标志。20世纪90年代以来,国家出台了一系列政策和文件促进高校的重点学科建设,特别是通过高等院校的调整合并,打破了原来条块分割的局面,初步形成了中央和地方两级管理、以地方为主的高等教育管理体制;改变了一些学校学科单一的状况,形成了一批学科门类齐全的高等学校,提高了多学科交叉与融合和跨学科人才培养的能力,为高校学科建设扫清了体制性障碍。学科建设成为高等教育新形势下的战略选择,成为建设高水平大学的战略基点,“把学科建设确定为我国大学长期的、根本性的任务,是将大学办成高素质创新人才和科学研究基地的重要保证”*赵沁平.建设一流学科 培养创新人才[J].中国高等教育,1999(2).。高校的学科建设和学科发展研究逐渐成为学界的一个研究热点,本文试图对近年来的研究状况作个综述,以便我们更清晰地了解高校的学科建设和学科发展规律。

一、高校学科建设研究的现状

学科建设是我国高等教育发展过程中产生的一个特色概念,在国外的文献中基本找不到与学科建设(discipline construction)相对应的词,说明国外很少有人将学科建设作为一个单独的对象列出来进行研究。因此,相关的论文和专著几乎没有,学科建设研究散见于教育研究中。如伯顿·克拉克的《高等教育系统—学术组织的跨国研究》一书中把学科作为划分和组合学术活动的条件,认为学科是学科组织,但并没有如何建设学科的论述。此外,他在其《研究生教育的科学研究基础》一书中,选择物理学、经济学和历史学等学科,通过一些微观领域的研究,来考察法国和日本的科研训练制。但是,国外比较关注学者和学科之间的内在联系,而这一联系是学科发展的重点*常诚.一个优势学科的形成与发展——以UCLA化学与生物化学系为例[D].上海:华东师范大学,2011.。

国内的关于学科建设的研究自1993年《中国教育改革和发展纲要》及1994年开始实施“211工程”建设后,学科建设才受到教育界重视,相应的研究文献才逐年增多。

在论文方面,笔者在中国知网CNKI上以下列关键词进行精确搜索:“高校学科建设(344篇)、高等学校学科建设(58篇)、大学学科建设(173篇)”,“高校学科发展(23篇)、高等学校学科发展(3篇)、大学学科发展(23篇)”,在1979~2011年期间发表文献共计624篇。2000年以前发表的文章有60篇,相关的研究生学位论文空白,说明在此期间学科建设和发展的相关研究还没有引起关注;2000年以后的相关的论文文献呈现递增趋势,学位论文有28篇,说明对高校的学科建设研究开始进入研究者视野,成为研究的热点。

对检索到的624篇论文进行研究后发现:学者们大多采用定性的方式对学科建设进行研究,多为个人对学科建设的理解和对学校学科建设工作的经验总结,使用实证、定量和统计调查的方法进行研究的文献数量不多。说明学者们对高校学科建设工作进行了大量的研究,但研究的层次还比较低,还处在对某所学校或某一学科的学科建设工作的经验总结层面,表层分析多,研究深度不够深入,结论缺乏实证的支撑。说明学者们对高校的学科建设与发展的研究视角单一,学科建设与发展研究还处在初始阶段。

从学者们的研究视角可归纳为以下几类:一是针对某一具体学科的学科建设问题进行研究,然后来说明如何进行学科建设,具有较强的针对性;二是介绍作者所在学校的学科建设经验,这方面的研究对其他高校的学科建设有一定的启发性和借鉴意义;三是对各个层次高校的学科建设实践进行总结,寻找学科建设中存在的普遍问题和关键环节,提出相应的对策和建议;四是针对学科建设的各个环节,对学科建设和发展的相关理论问题进行分析和阐释,包括相关概念内涵、学科结构布局、学科发展规律、学科资源配置和学科评价等*王梅,陈士俊,王怡然.我国高校学科建设研究述评[J].中国地质大学学报:社会科学版,2006(1).;五是对国外一流大学的学科结构和学科建设模式等问题进行分析,以期发现国外一流大学的学科建设经验供国内大学借鉴。

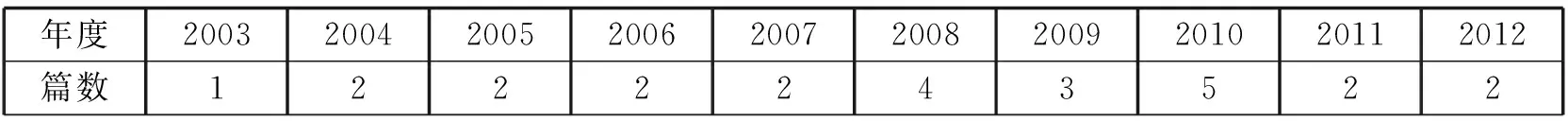

学位论文方面。笔者分别以主题中包含“学科建设”、“学科组织”、“学科结构”、“学科制度”、“学科文化”等关键词在知网中精确搜索,共有25篇博士论文符合搜索条件,2003年以前没有相关博士论文。年度分布情况见表1:

表1 高校学科建设研究博士论文年度分布情况

从研究主题来看,某一学科的学科建设研究有9篇,如黄志鹏的《我国音乐科技学科建设的理论研究》、孔祥立《中国翻译学学科建设论》等;交叉学科研究有2篇,张梅俊《交叉学科复合式教学体系的理论与实践研究》、周朝成《当代大学中的跨学科研究》;学科制度研究有3篇,如万力维《控制与分等:权力视角下的大学学科制度的理论研究》、庞青山《大学学科结构与学科制度研究》等;学科文化研究有3篇,如高山《大学学科文化管理研究》、胥秋《大学学科文化的冲突与融合》等;学科组织研究有2篇,邹晓东《研究型大学学科组织创新研究》、刘艳华《高校学科组织结构及创新行为与学科创新能力的相关性和实证研究》;学科建设研究有5篇,涉及不同类型高校学科建设研究、学科建设制度研究和学科建设模式研究,如刘晓保的《高等技术院校学科建设研究》、左兵《西部地方高校学科建设的制度分析》、翟亚军《大学学科建设模式研究》等。

从以上博士论文的年度分布情况和研究主题来看,学科建设研究逐渐成为高层次学者关注的焦点,特别是2008年至2010间共有博士论文12篇。研究的主题不再仅仅涉及面上研究,而是逐渐深入到对学科内部要素的研究,如学科制度、学科组织和学科文化。

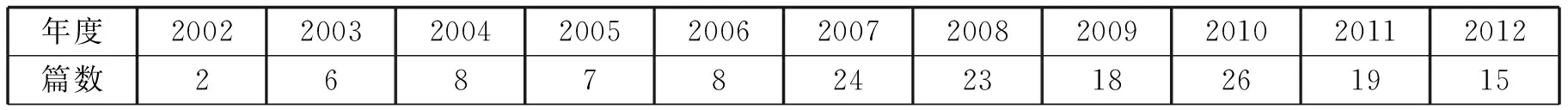

以同样条件对硕士论文进行搜索,共搜索到符合条件的优秀硕士论文156篇,年度分布情况见表2:

表2 高校学科建设研究硕士论文年度分布情况

从论文的年度分布情况来看,反映出来的趋势与博士论文的年度分布情况相一致,2007年至2010年期间硕士论文篇数有91篇。 结合博士论文和硕士论文的分布情况可以看出,2007年至2010年是研究学科建设问题的热潮。

从研究的主题来看,硕士研究生的研究涉及范围广,既有面上的研究,也有深入到某个点上的研究,既有对某类院校的研究,也有对整体院校的研究,但是对某一学科的学科建设研究较少。

学术专著方面,随着学者们对学科及学科建设研究的深入,出版的学术著作也逐渐增多。如,陈燮君的《学科学导论》、刘仲林的《现代交叉科学》和《跨学科教育论》、胡建雄等著的《学科组织创新》*王梅,陈士俊,王怡然.我国高校学科建设研究述评[J].中国地质大学学报:社会科学版,2006(1).;有些著作是在作者的博士论文基础上修改完善后出版的,如万力维著的《控制与分等:大学学科制度的权力逻辑》、庞青山著的《大学学科论》、翟亚军著的《大学学科建设模式研究》、左兵的《学科建设:元视角的考察—关于高等教育学学科建设的反思》、关少化著的《大学学科建设领导行为对学科发展的影响研究》、梁传杰著的《学科建设理论与实务》等。这些著作对高校学科建设具有很好的启发和指导意义。

随着高等教育改革的不断深化,作为高校增强核心竞争力的学科发展越来越受到国家和各高校的重视,在研究的广度、深度和研究方法上都有了进一步的深入,学科建设和发展的理论研究不够深入的状况得到了改善。在研究范围的广度上,从对高校学科建设的基本环节、主要内容、学科建设的功能的研究拓展到学科内部要素学科结构、学科组织、学科制度和学科文化的研究;在研究的深度上,从把学科建设理解为一种纯粹的实践活动转向把学科建设理解为一种理论研究和实践研究相结合的统一体;在研究方法上,从单一的教育学定性研究向多学科的定性和定量研究相结合的方法转变,从事实描述向寻求事实背后的理论支撑转变。从目前学者们的研究情况来看,学科发展的理论研究主要集中在以下几个方面。

二、学科发展的基本规律与趋势

原复旦大学校长杨玉良指出:“学科有其诞生和发展的规律。学科是一种范式,随着科学技术的发展,范式是会改变的。社会的重大需求致使知识被不断重新条理化,一些新的学科产生了,而一些学科则走向消亡。原有的学科范式和架构不适应新的形势,就要发生嬗变。除一些类似数学、物理等硬科学外,学科都会经历一个形成—发展—消亡的过程。用‘消亡’而不用‘死亡’,是因为‘消亡’的学科将以另一种形式得以重生、嬗变(trans—mutation),或者原属于不同学科的知识的组合形成新的学科。”“科学发展的前沿不断拓展,催生了新兴学科的诞生。”“新学科诞生是学者们对自然、社会和科学规律的新的探索和认识的结晶,一个新学科形成的标志在于围绕核心问题形成的基本范式。”*杨玉良.关于学科和学科建设有关问题的认识[J].中国高等教育,2009(19).“现代学科的发展目前正体现出越来越强烈的非平衡混沌的特征,其发展的一个最重要的特征就是在高度分化的基础上的高度综合,是分化与综合的高度的对立与统一,这是现代学科发展趋势的本质。”整个现代学科是沿着“综合—分化—再综合”的轨迹在向前发展,“学科的发展和演化形成了学科链,在链的各个环节,学科与相邻学科发生联系,形成学科网络及学科群落。”“在学科网络中,学科生态链越多,相互影响越多,相互杂交和综合的机会越多,学科之间相互吸收和借鉴的机会就越多。各学科在学科生态链、学科网络和学科群落中都有其相应的地位和作用,处于某一地位的学科如果出现了领先或全新的发现或进展,就会对相应学科产生重大的推动作用。”*赵文平,徐国华,吴敏.学科发展规律与学科建设问题的研究[J].学位与研究生教育,2004(5).

对高校的学科发展来说,高校为适应科学技术、经济和社会发展的需要,适应科学技术和学科发展既高度分化又高度综合的整体发展规律,高校学科发展表现出以下规律和趋势:一是大学的学科结构从刚开始的单一学科向多学科方向发展;二是政府通过合并高校,调整、重组学科资源,激发高校的办学活力和提高高校的学术水平和规模效益,促进高校由原来的专门院校向综合院校转变;三是学科间的交叉渗透融合形成学科发展的动力;四是高校根据发展的目标和校情不同,在学科组织结构方面进行了创新,形成了各具特色的学科组织结构*伍复康.高等学校学科发展研究——以江西师范大学为例[D].杭州:浙江大学,2005.。

在影响学科发展的因素方面,总结改革开放以来的相关研究,我们发现影响学科发展的因素主要有以下几个:一是科学发展的内在逻辑是影响学科发展的内在因素;二是社会发展需要、国家学科政策和大学及科研机构的学术管理体制等是影响学科发展的外在因素*肖凤翔,陈玺名.学科发展机理探析[J].学位与研究生教育,2009(11).。具体来说就是“国家和地方的政策、学校的学科发展规划、学科带头人的培养、教师队伍的建设、科研创新团队的整合、科研基地的建设等。”*常诚.一个优势学科的形成与发展——以UCLA化学与生物化学系为例[D].上海:华东师范大学,2011.

在学科发展的变化趋势方面,中国科协等机构在2011年总结了23个学科近年来取得的重大突破和最新进展,总结了学科发展的趋势和特点:交叉融合成为学科发展的历史必然;国家战略和社会发展需求是学科发展的原始动力;强化基础研究,提高各学科的创新能力和长远发展能力是学科发展的战略关键;创新人才队伍建设的体制和机制,营造良好的成长环境是学科发展的智力支撑*中国科协发布23个学科发展报告[EB/OL]. http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2012/4/262500-2.shtm.。

三、学科发展的动力机制研究

近年来,我国高校注重对学科发展的动力机制进行研究,以期根据学科发展的动力机制来推进学科建设工作。学者们普遍认为,学科是高校发挥教学、科研、社会服务等职能的基本单元,是高校的生命力所在,因此加强学科建设是高校建设的核心,是高校的龙头工作,对高校发展和学科发展十分重要。

学科作为知识的分支和高校最基本的学术组织,其组织结构和功能是随着知识的更新和社会发展的需要不断发生变化的,学科在多种力量的共同作用下不断向前发展。对此,近年来的研究成果较为突出。例如,王恩华从内部动力和外部动力两个方面对学科发展的动力机制进行研究。学科困惑或危机是学科发展的内在动力;社会需要、大学竞争、重点学科的国家推动力、学科方向、科研、学科评估、师资、学科文化感染力等是学科发展的外部动力*王恩华.大学学科建设——学科发展的动力分析[J].科学学与科学技术管理,2002(5).。周进认为影响学科发展有四种力量:科学发展的内在逻辑、社会需要、国家对科学及教育的政策、学术群体*周进.重点理工大学的转型[M].武汉:华中科技大学出版社,2002.。冯向东认为影响学科发展的力量中,科学发展的内在逻辑、科学组织、社会需求和政府干预是最重要的三种力量。对大学学科而言,“科学发展内在逻辑是内部力量,社会需求和政府干预是外部力量,科学组织是联系学科内部和外部的中介力量。三种力量从内部和外部共同作用于学科,影响和决定着大学学科发展的基本趋势。”*冯向东.张力下的动态平衡: 大学中的学科发展机制[J].现代大学教育,2002(2).刘文达等以学科发展的生命力在于质量、推动力在于社会需求、活力在于学科交叉、显示力在于优势、潜力在于积累、支撑力在于科学研究、保障力在于投入、向心力在于软环境等八种力量的探讨,得出学科发展是“力的集成”*刘文达.学科发展是“力的集成”[J].科学学与科学技术管理,2003(3).。苗素莲从历史发展的视角分析了学科发展的动力机制,认为学科发展的动力来源于科学系统和社会系统的协同作用:认识主体(学者)的好奇心推动、社会发展的要求、学科协同效应的作用。高校在学科建设中,为学术人员提供好的工作生活条件,加强梯队建设是遵循了学者好奇心这个科学发展主要动力的规律,学院制改革是利用了学科协同效应,促进学科和学科群的发展*苗素莲.学科发展的动力机制与大学学科体制创新[J].教育发展研究,2005(3).。肖凤翔、陈玺名指出科学发展的逻辑是影响学科发展的内在因素;“社会发展的需要是学科发展的外在导向和驱动力,国家的学科政策以及大学和科研机构的学术管理体制是影响学科发展的宏观和微观制度环境。”*肖凤翔,陈玺名.学科发展机理探析[J].学位与研究生教育,2009(11).

四、学科建设和发展的模式研究

学科建设对高校建设和发展的重要性,已成为学术界和教育界的共识,如何建设和发展学科?以什么样的方式进行建设?这些问题已成为教育研究者和实践者研究的热点。要解决这些问题首先要明确的是学科建设与发展的模式问题,它是高校学科建设中最基础的问题,也是始终贯穿于学科建设与发展过程的问题。学科建设与发展模式问题既是一个理论问题又是一个实践问题,是在实践中不断总结、提炼而形成的、适合高校自身发展实际的固化样式。

郑红午通过对中西方大学学科文化演化的分析后,认为社会系统内部管理中存在权利驱动和权威驱动两种驱动模式,相应的学术系统内部学科建设的驱动模式也存在两种模式,即学术权威驱动模式和学术权利驱动模式。学术权威驱动模式下的学科建设,学科在自主建设和发展过程中,学科物质文化、制度文化和精神文化是协同发展的,具有凝聚力、向心力和激励力的特征,学科建设是可持续发展的;学术权利驱动模式下的学科建设,是以强制的方式来规范学术范式和相关制度,这种方式常常是急功近利的,制度和精神层面的学科文化与学科物质文化之间不同步,容易导致学科发展后劲不足*郑红午.大学学科建设进程中的学科文化研究[D].太原:山西大学,2007.。

张金福、宣勇等人认为我国大学学科建设与发展的主要模式有四种,即投资驱动的学科发展模式、权力推进的学科建设模式、资源依赖型的学科发展模式、知识技术跟进的学科发展模式。在分析了四种学科发展模式存在的问题和显现出的局限性的基础上,他们认为四种发展模式存在问题的根源是我国大学学科发展的自主性不强,大学学科发展战略与政治经济发展战略保持高度的同构性,导致了大学学科发展受行政约束过大、学术研究偏离本性、学科发展跟政治经济风现象严重,致使大学学科发展缺乏自主性和竞争激励机制。要改变这种现状,只有改革创新大学基层学术组织制度,形成学科组织创新驱动模式*张金福,宣勇,王才领.我国大学学科发展模式的反思与创新[J].高等工程教育研究,2008(1).。

翟亚军、王战军通过分析世界一流大学学科建设的模式,总结出世界一流大学学科建设模式的共性特征和世界一流大学的学科建设模式:平衡发展模式与重点突破模式、教学至上模式、科研重于教学模式与教学科研并重模式、有限发展模式与全面发展模式、协同发展模式*翟亚军,王战军.理念与模式——关于世界一流大学学科建设的解读[J].清华大学教育研究,2009(2).。

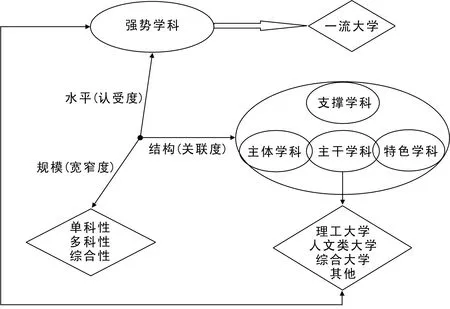

附图 大学学科建设模式

翟亚军在对大学学科建设模式进行深入系统分析的基础上,从平衡性和系统性两个视角提出大学学科建设模式的理论研究和分析框架。他认为大学学科建设模式是一个由学科规模、学科结构和学科水平构成的三维空间,大学学科建设模式的优劣决定于三个维度的结合是否协调统一。这三个维度分别用学科的宽窄度、关联度和认受度来测量。大学学科建设模式的系统性体现于大学学科体系。大学学科体系由主体学科、主干学科、支撑学科和特色学科组成。从以上两个视角的联系提出了大学学科建设模式的分析框架*翟亚军.大学学科建设模式研究[M].北京:科学出版社,2011.。

五、多学科视角下学科发展的理论研究

为丰富学科发展理论,很多学者从不同的视角对学科建设和发展进行研究。“陈燮君的《学科学导论》运用发生学的方法,从学科发展角度探索了学科产生的内在动力、机制及发展趋势;刘仲林的《现代交叉科学》和《跨学科教育论》则分别从交叉学科、跨学科的视角剖析了这类学科的特点、功能和表现形式等”*王梅,陈士俊,王怡然.我国高校学科建设述评[J].中国地质大学学报:社会科学版,2006(1).;施红玉、刘永振从系统科学的角度,分析学科系统的结构、功能和复杂性,并对建设学科系统需要解决的问题进行了分析*施红玉,刘永振.从系统科学看学科建设的复杂性[J].系统辩证学学报,2002(10).。寇福生等运用知识管理的模式进行学科建设,解决学科建设中存在的问题*寇福生,韩巍.知识管理与高校学科建设探讨[J].产业与科技论坛,2008(7).;李枭鹰、樊燕从生态学的视角对高校学科建设进行研究,在此基础上李枭鹰提出平衡与适应、开放与优化、多样与综合、交叉与渗透四种学科发展观*李枭鹰.生态学视野中的大学学科发展观[J].当代教育论坛,2005(7).;樊燕从生态适应理论、生态平衡理、共生与竞争理论对高校学科协调发展进行了分析*樊燕.基于生态学视野下高校学科协调发展关系研究[J].临沂大学学报,2012(6).;杨旭东、曹兴将系统集成理论引入高校学科建设中,以建设集成创新的大学学科,通过差别化学科建设战略选择,对人才、设施、经费、网络联盟等大学资源的进行统筹融合,提高高校学科的学术能力、组织能力、外部能力、管理能力*杨旭东,曹兴.基于集成创新的研究型大学学科建设范式研究[J].现代大学教育,2007(4).;杨涛应用耗散结构与协同学理论对高校的学科建设进行分析,为高校学科建设提供理论支撑*杨涛.耗散结构与协同学理论视野下的高校学科建设[J].高考探索,2007(6).;黄琪把经济学的后发优势理论引入到我国重点大学的学科建设中,从资源、技术、制度的后发优势来分析重点大学的学科建设,以期推动重点大学的学科建设工作*黄琪.基于后发优势理论的我国重点大学学科建设[J].现代商贸工业,2008(4).;李凤艳、杨莹从管理学的视角对高校学校学科建设进行分析,以期为高校学科建设提供理论基础*李凤艳,杨莹.管理学视野中的高校学科建设[J].内蒙古师范大学学报:教育科学版,2009(9).;王丹从媒介变迁的视角对大学学科的分化和发展进行了研究,认为“拼音文字的发明和应用推动了大学学科的初步分化”,印刷术的诞生推动了大学学科的真正分化;电子媒介的发展推动大学学科向跨学科的趋势发展*王丹.媒介变迁与大学学科发展[J].扬州大学学报:高教研究版,2009(8).。杜龙云从科学学的视角对“学科发展的历史、大学学科发展逻辑、学科团队、学科文化以及学科建设”等问题进行了理论的分析和探讨,进一步揭示了学科发展与科学进步的客观规律*杜龙云.科学学视野中的大学学科建设[D].兰州:兰州大学,2009.。

从多学科视角下研究和分析学科建设与发展,有助于人们能更好、更全面地认识学科的建设和发展问题,同时,也有助于构建学科建设和发展的理论框架,改变目前学科建设和发展理论研究单一化和不够深入的现状,对推动学科发展起到了积极的作用。