基于位序规模法则的我国城市用地规模分布变化研究(2000年~2012年)

2015-03-23周晓艳韩丽媛叶信岳王柏源

周晓艳, 韩丽媛*, 叶信岳, 姚 丽, 王柏源

(1.武汉大学 资源与环境科学学院, 武汉 430079; 2.美国肯特州立大学 地理系, 俄亥俄州 美国 44240;

3.中国土地勘测规划院 地政研究中心, 北京 100035)

基于位序规模法则的我国城市用地规模分布变化研究(2000年~2012年)

周晓艳1, 韩丽媛1*, 叶信岳2, 姚 丽3, 王柏源3

(1.武汉大学 资源与环境科学学院, 武汉 430079; 2.美国肯特州立大学 地理系, 俄亥俄州 美国 44240;

3.中国土地勘测规划院 地政研究中心, 北京 100035)

我国已进入快速城市化时期,城市用地迅速增长,研究我国城市用地规模分布变化规律有助于在城市化进程中合理配置城市用地,促进城市体系协调发展.选择2000年~2012年我国地级及以上城市的建成区面积数据,利用位序-规模法则结合分形理论,研究我国城市用地规模分布的变化趋势并分析不同区域城市用地规模分布变化的差异性.研究结果表明:(1)以建成区面积衡量城市规模,我国城市规模分布符合位序-规模法则;(2)城市规模的位序-规模对数曲线呈平行向前推进趋势,城市用地规模总量增加,但城市用地规模分布Zipf指数呈上升趋势,城市用地规模分布的均衡度下降;(3)按建成区面积分类,超大、大城市的城市用地增长速度快于中小城市;(4)不同区域城市用地规模分布变化特征反映出差异性:4大区域中东部地区城市用地规模Zipf指数始终最接近理想值1,表明东部地区高中低位次城市用地发展较为协调,东北地区以及西部地区城市用地规模分布趋向于集中,高位次城市用地扩张明显快于中低位次城市,中部地区城市用地规模分布较为分散,但近几年高位次城市用地规模扩张趋势明显增加.

土地利用; 城市用地规模; 位序-规模法则; 帕累托公式; 分形

所谓城市规模分布是指某区域(国家、地区)内城市规模的层次分布,即城市从大到小的序列与其规模的关系.城市规模分布是否合理关系到城市功能、规模效应和经济效益等的发挥,城市规模分布研究是城市体系规划以及城市规划工作的重要基础,科学的分析区域城市规模分布的演变特征及其发展趋势对准确预测城市规模,合理确定城市体系结构具有重要作用.我国城市化进入加速发展期,城市建设日新月异,城市用地规模迅速增长成为我国城市化过程中的重要特征,城市用地的空间扩张与土地资源短缺的矛盾日益尖锐.未来,随着我国城市化进程的进一步提速,城市用地需求及土地供给间的缺口将继续扩大,实现城市用地合理配置是我国城市化进程中亟需解决的重大问题.研究我国城市用地规模分布的现状特征及变化规律有助于在城市化进程中合理配置土地资源,调控大中小城市用地扩张,缓解城市化进程中用地紧张的局面,为制定城市用地规模发展政策提供参考.

位序-规模法则是描述城市规模分布的一个重要方法.作为一个经验定律,其揭示了经济空间结构中普遍的规律性.在城市规模的研究中,多数学者运用位序-规模法则进行城市人口规模分布的研究[1-5],只有少部分国内外学者把位序-规模法则运用在城市用地的研究上,用以刻画城市土地利用的变化规律[6-9].近些年,我国东、中、西及东北地区在经济发展、城镇化发展等多方面表现出了明显差异性,而已有的相关研究中,关于我国不同区域城市用地规模分布变化的差异性研究较为少见.本文拟以城市建成区面积表征城市用地规模,运用位序-规模法则及分形理论,利用2000年~2012年地级及以上城市建成区面积的统计数据,研究我国城市用地规模分布的变化特征及趋势,并分析不同区域城市用地规模分布变化的差异.

1 研究方法与数据

1.1 研究方法

自20世纪20年代起,描述城市规模分布规律的理论与模型陆续被提出,其中最主要的有2种:首位城市法则和位序-规模法则.一般来说,人口少、面积小、城镇化历史较短的国家首位分布较为明显;人口多、面积大、城市发展历史悠久的国家位序-规模分布比较突出.我国幅员辽阔,人口众多,具有悠久的城市发展历史,应用位序-规模法则描述我国城市规模分布的特征具有合理性.

位序-规模法则最早由德国经济学家Auerbach(1913)提出.随后一些学者对这一理论进行了完善与修订.G.K.Zipf(1949)对发达国家的城市体系进行了研究,认为在发达国家城市的位序和人口规模之间呈现出理想的直角双曲线关系,后来形成了著名的Zipf法则[10].其后不少学者对位序-规模法则进行了发展与实证研究[11-13].随着复杂性科学的发展和应用,分形理论引入到城市体系研究中,特别在城市规模分布研究中得到全新的应用[14-16].

1.1.1 位序-规模法则 对于一个城市的规模和该城市在国家所有城市按规模排序中的位序的关系所存在的规律,就叫做位序-规模律.对于位序-规模法则,卡特罗公式是位序-规模法则最常见的表达式之一:

(1)

为直观起见,通常对卡特罗公式进行自然对数变换:

lnSi=lnS0-qlnRi,

(2)

式中,Ri为按规模从大到小排序后城市i的位序;Si为位序为Ri的城市规模;S0为首位城市规模的理论值;参数q通常被称为Zipf指数.

对于位序-规模法则,地理学中还经常用帕累托公式来表示:

(3)

对应的自然对数形式:

lnN=lnA-DlnLi,

(4)

式中,N为大于某规模的城市数量;D为城市规模分布的维数;A为系数;Li为位序为i的城市规模.

1.1.2 分形理论 位序-规模法则能够对城市规模分布的规律进行较好的描述,但在解释城市规模分布模型参数的地理意义时存在困难.在城市体系等方面的研究中,往往将位序-规模法则和分形理论相结合,借助分形理论更深入理解城市规模分布的特点.研究表明,由于城市体系的等级结构存在无标度性,具有分形特征,对此已有相应的说明和推导过程[17].城市规模分布的分维值(D)和公式(1)中的q存在如下关系[18]:

D×q=R2(R2为判定系数).

分维值及Zipf指数的地理意义:q和D的大小均可反映城市体系的均衡程度.

当q越大,D越小时,说明区域内城市规模分布比较集中,居于高位次的大城市很突出,居于中低位次的中小规模城市不够发达.城市之间规模差异较大.

当q越小,D越大时,说明区域内城市规模分布比较分散,高位次城市规模不很突出,中小城市相对来说比较发达;城市规模分布差异不大.

当q和D同时接近于1时,说明区域内首位城市规模与最小城市的规模之比接近本区域的城市总数.城市规模分布接近于Zipf的理想状态,各个规模等级城市数量比例比较合理.

lnA被称为结构容量[17].对城市体系而言,结构容量越大,说明城市体系越复杂,总体规模越大;相反结构容量越小,说明城市体系越简单,总体规模越小.

1.2 数据来源

研究数据来自《中国城市统计年鉴》,采用2000年~2012年的数据.研究对象为地级及以上城市(不包括市辖县),城市用地规模以市辖区的建成区面积表示.由于部分统计数据缺失,研究中未包括西藏自治区、香港、澳门和台湾地区的数据.研究包括我国地级及以上城市2000年~2012年期间13个年份的3 429个建成区面积数据.

2 2000年~2012年我国城市用地规模分布变化特征

随着我国经济社会的加速发展,城市用地规模不断扩大,城市用地规模分布变化随之呈现出相应特征.分析这些特点,探析我国城市用地规模分布变化的规律性,对于全面认识我国城市用地规模分布,优化城市体系结构,充分发挥城市功能具有重要意义.

2.1 2000年~2012年我国城市用地规模分布符合位序-规模法则

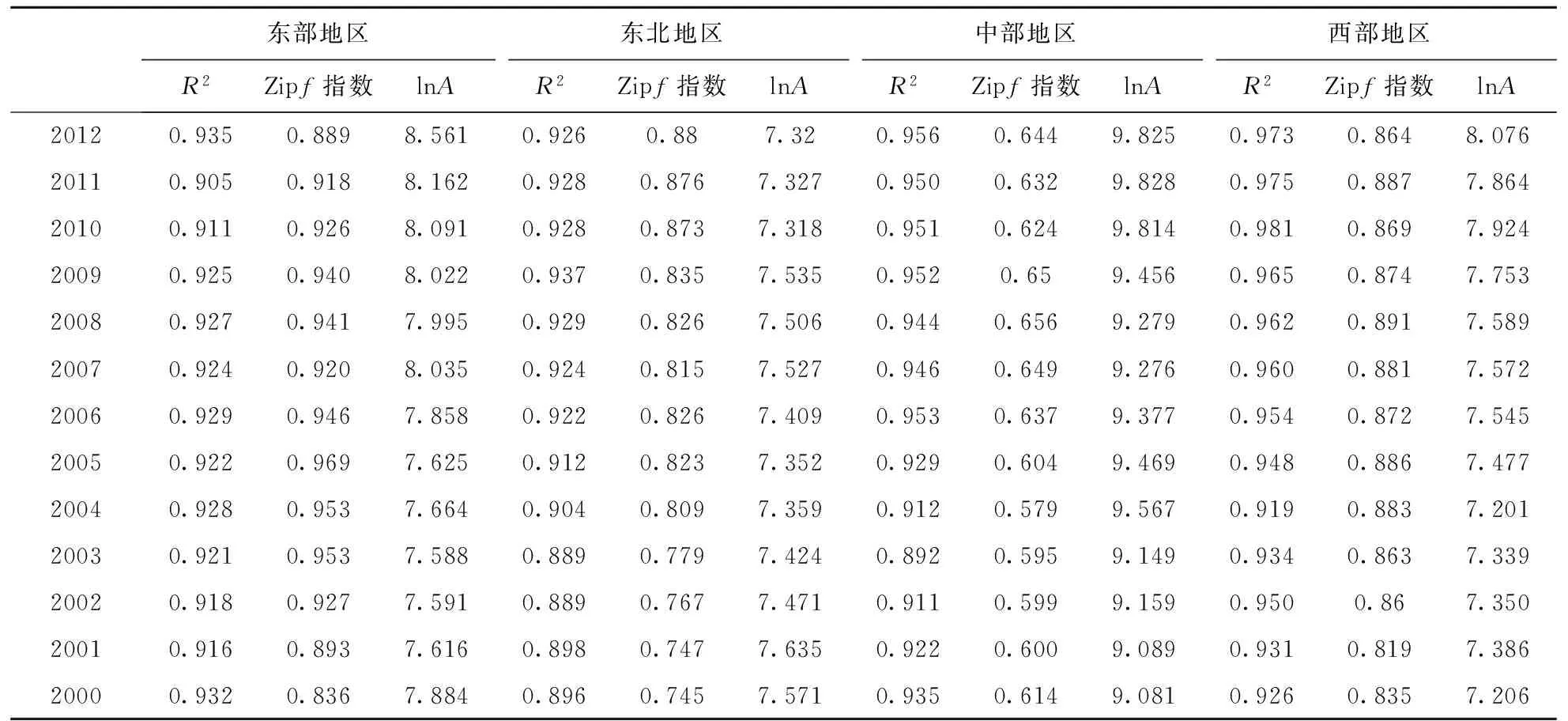

以城市位序为横坐标,以城市建成区面积为纵坐标,将我国2000年~2012年的地级及以上城市数据按照公式(1)进行回归.以城市建成区面积为横坐标,大于对应横坐标建成区面积的城市数目为纵坐标,将数据按照公式(3)进行回归,并将数据进行对数线性化使其转变为公式(4)的形式,表1列出了相关回归结果.结果显示,各年份模型拟合的判定系数都在0.9以上,说明模型拟合优度较好,位序-规模法则能够较好的描述我国城市用地规模的分布.2000年~2012年,判定系数呈波动上升的趋势,表明我国城市用地规模分布越来越符合位序-规模分布.

表1 2000年~2012年我国城市用地位序-规模分析表

2.2 2000年~2012年我国城市用地规模总量持续增加

从表1可以发现,2000年~2012年我国城市体系的结构容量lnA虽有波动,但总体呈上升趋势.结构容量从2000年的9.331增加至2012年的9.738,表明我国城市用地规模总体扩大的趋势明显,城市体系越来越复杂.图1显示出我国城市用地规模分布的位序-规模对数曲线随着时间呈平行向前推进趋势,也说明我国城市用地总规模在持续增长.但曲线随着X轴(城市位序)的变化,位序规模对数曲线向前推进的间距有所差异,表明不同位次的城市用地规模增长速度有所差别.

图1 2000年~2012年我国城市用地规模分布的位序-规模对数曲线

2.3 2000年~2012年我国城市用地规模分布的均衡度下降

在对1990年~2000年我国城市用地规模分布演进的已有研究中,虽然选择的研究样本不尽相同,但普遍认为该阶段我国城市用地规模分布呈现Zipf指数下降,均衡度上升的特征趋势[7-8].即1990年~2000年间,全国城市用地规模分布的均衡程度有明显增强的趋势.但是根据本文研究发现,2000年~2012年我国城市用地规模分布的Zipf指数从2000年的 0.74增加至2012年的0.822,Zipf指数总体呈上升趋势,城市用地规模分布的均衡度下降.进一步从城市用地规模分布的Zipf指数的变化发现,在2005年后这一上升趋势有所放缓.我国城市用地规模分布演进在2000年前后呈现不同阶段性特征,一个可能的重要原因是国家城市发展方针政策的调整.改革开放后,国家实施控制大城市规模的政策.1990年国家城市发展政策为 “严格控制大城市规模、合理发展中等城市和小城市”.20世纪90年代末,约束大城市规模的城市发展政策开始逐渐弱化.2001年,“十五”规划中对城市发展方针调整为:“有重点地发展小城镇,积极发展中小城市,完善区域性中心城市功能,发挥大城市的辐射带动作用”.对大城市的发展从“控制”改为“完善”和“发挥”.国家对大城市的限制政策放松,给大城市规模迅速增长提供了机遇.

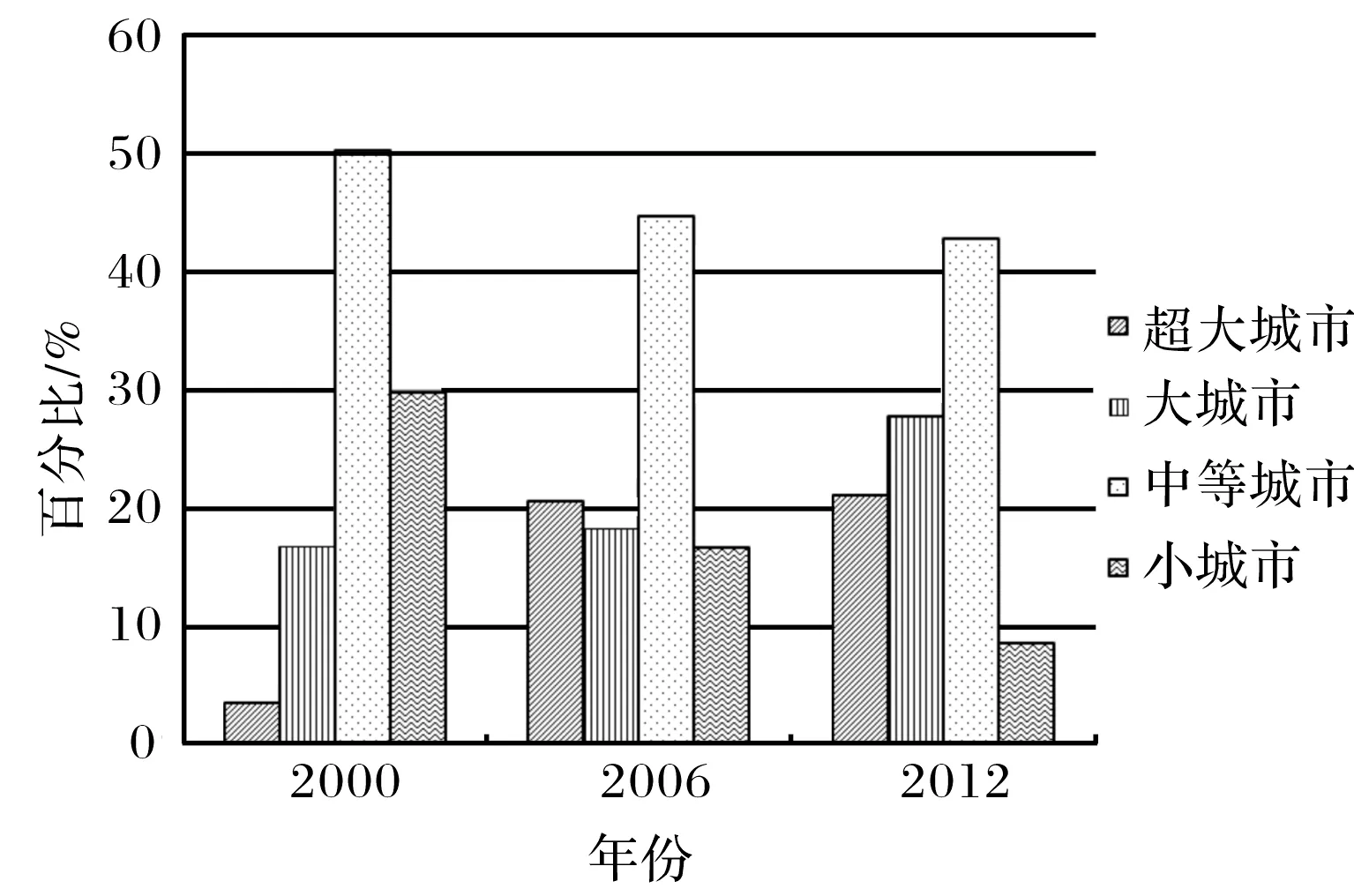

2.4 2000年~2012年我国不同类型的城市用地规模的变化趋势

根据目前我国城市建成区面积的统计数据,将我国地级及以上城市分为4类.第1类,超大城市:城市建成区面积≥500 km2;第2类,大城市:城市建成区面积在200~500 km2(不包括500 km2)之间;第3类,中等城市:城市建成区面积在50~200 km2(不包括200 km2)之间,第4类,小城市:城市建成区面积<50 km2.以2000年、2006年、2012年为时间点研究不同类别城市用地规模的演化情况.图2表明,超大城市和大城市建成区面积增长速度较快,占全部城市用地面积的比重逐步增加.中等城市建成区面积占全部城市用地面积的比重最大,但增长速度减缓,占全部城市用地面积的比重呈逐年下降的趋势.小城市建成区面积增长速度也比较慢,占全部城市用地面积的比重逐步减少.

图2 2000年、2006年和2012年我国各类城市建成区用地面积占城市建成区总面积的百分比

3 我国不同区域城市用地规模分布变化的差异性

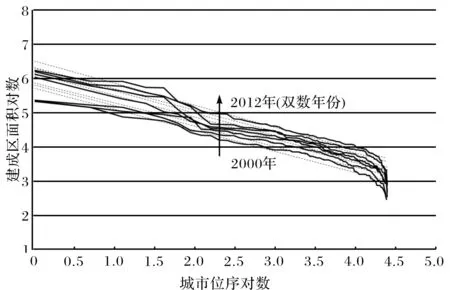

采用传统的4大经济区域的划分,分别研究不同区域城市用地规模分布变化的特征.根据位序-规模法则,对4大区域的双对数形式的位序规模散点图进行拟合,整体拟合度在0.889以上,拟合度较好(表2).表明4大区域城市规模分布均基本符合位序-规模法则.但是由于不同区域地理区位条件、经济发展水平和人口资源环境条件各异,且受到区域发展政策的影响,不同区域城市规模分布演变特征也反映出一定的差异性.

表2 2000年~2012年我国4大区域城市用地位序-规模分析表

3.1 2000年~2012年我国东部地区城市用地规模分布变化特征

从表2可以看出,2000年~2012年,以建成区面积衡量城市规模,东部地区城市体系的结构容量lnA由7.884上升到8.561,城市体系总体规模不断扩大.Zipf指数由2000年的0.836到2012年的0.889,呈现上升的趋势,说明东部地区城市用地规模整体趋向集中分布,高位次城市用地扩张较快.从图3进一步可以看出,该区域在高位次城市用地规模扩张的同时,中低位次城市用地规模也不断增长,且近几年高位次城市用地规模增长趋势所放缓.东部地区城市用地规模分布的对数曲线呈整体近似平行向上推移的特点,说明从城市用地规模的扩展来看,东部地区大中小城市整体发育良好,逐步趋向形成一个较稳定成熟的体系.

图3 2000年~2012年我国东部地区城市用地规模分布的位序-规模对数曲线

3.2 2000年~2012年我国东北地区城市用地规模分布变化特征

图4 2000年~2012年我国东北地区城市用地规模分布的位序-规模对数曲线

从表2可以看出,2000年~2012年以建成区面积衡量城市规模,东北地区城市体系的结构容量lnA由7.571下降到7.32, Zipf指数由0.745上升到0.88.结构容量lnA下降及Zipf指数上升表明该地区城市之间的用地规模差距拉大,高位次大城市绝对发育[17],中低位次城市发育不足.该结论可以进一步从图4发现,该地区位序-规模双对数曲线随着时间向上推进,左上部分曲线向上推进的幅度明显大于中间部分和右下部分.该曲线形态说明东北地区高位次城市用地规模增加速度很快,中低位次城市用地规模增长极为缓慢.

3.3 2000年~2012年我国中部地区城市用地规模分布变化特征

从表2可以看出,2000年~2012年以建成区面积衡量城市用地规模,我国中部地区的lnA由8.943上升到9.825,城市总体用地规模扩大.Zipf指数由2000年的0.614上升到2012年的0.644.从图5来看,2000年~2012年,中部地区中低位次的城市用地规模保持着相对稳定的增长速度,而高位次城市在2004年以前发展几乎停滞.2004年后,中部地区高位次城市用地规模增长明显加速并超过了中低位次城市.2004年后中部地区大城市的加速发展和用地扩张,与“中部崛起战略”政策的实施相契合.自2004年提出中部崛起以来,在政策和市场的合力作用下,资源、资金和人口开始流向中部地区.基础设施较完善、综合实力较强的省级以上中心城市是引入资源、人口和资金最先受益的集中点.作为资源、人口和资金的主要空间载体,高位次城市用地面积迅速扩大.

图5 2000年~2012年我国中部地区城市用地规模分布的位序-规模对数曲线

3.4 2000年~2012年我国西部地区城市用地规模分布变化特征

从表2可以看出,2000年~2012年以建成区面积衡量城市规模,我国西部地区lnA由7.206上升到7.924,城市体系整体发育一般.Zipf指数由0.835上升到0.869,说明西部地区城市用地规模整体趋向集中分布,高位次城市用地扩张较快.从图6来看,我国西部地区高位次城市用地规模增长速度快于中低位次城市用地规模.总体来看,近十年西部地区的城市化进程中,城市用地规模增长集中的力量大于分散的力量,大城市用地规模增长较快,中小城市用地规模增长一般.

3.5 我国不同区域城市用地规模分布变化的差异性

我国不同区域城市用地规模分布及变化存在一致性也有差异.各个区域结构容量lnA的普遍增加趋势反映出各区域城市体系总体规模增加,城市体系不断发育;Zipf指数的普遍上升反映出城市用地规模分布均衡度下降,中高位次城市用地增长速度快于低位次城市的趋势.但是不同区域的城市用地规模分布演进特征也反映出一定差异性.从Zipf指数的绝对值来看,东部地区城市用地规模分布的Zipf指数始终最接近理想值1,说明在四大区域中东部地区的城市用地规模分布较均衡,各个规模等级城市数量比例比较合理,大中小城市用地发展比较协调.中部地区城市用地规模分布的Zipf指数始终远小于理想值1,说明中部地区的城市用地规模较为分散.从不同区域位序-规模曲线的随着时间平行移动幅度来看,2000年~2012年城市用地扩张幅度具有明显的区域差异性.东部地区的位序-规模曲线移动幅度最大,中部与西部地区次之,东北地区曲线间隔距离最小,表明近十年东部地区城市用地面积扩张幅度最大,中部地区与西部地区城市用地扩张幅度次之,东北地区城市用地扩张幅度最小.从位序-规模曲线在中低位次城市的平行移动幅度来看,东北地区位序-规模曲线在中低位次城市移动幅度最小,表明近十年东北地区中小城市用地规模增长最为缓慢,中小城市用地规模增长基本停滞.

4 结论及展望

本文利用位序-规模法则和分形理论,对2000年~2012年我国城市用地规模的演进特征及区域差异进行了研究,得出以下结论及展望.

(1)以城市建成区表示城市用地规模,我国城市用地规模分布符合位序-规模规律;城市用地规模持续增加,但城市用地规模分布的均衡度减弱,中高位次城市用地增长速度快于低位次城市;超大城市和大城市占城市用地面积的比重逐步增加,中等城市和小城市占城市用地面积的比重逐步减少.

(2)由于历史基础、地理区位条件、经济发展水平和人口资源环境条件各异且受到区域发展政策的影响.我国四大经济区域城市用地规模分布演变特征也反映出一定的差异性.东部地区城市用地规模增长最快,其Zipf指数始终最接近理想值1,表明从城市用地规模角度来看,该地区的城市体系趋向协调与成熟.我国东北以及西部地区城市用地规模分布趋向于集中,高位次城市用地增长发展明显快于中低位次城市,尤其是东北地区低位次城市用地规模增长基本停滞.我国中部地区城市用地规模分布较为分散,中等城市用地规模增长相对稳定,但近几年高位次城市用地规模扩张趋势明显增加.

(3)虽然目前还没有一般意义上最佳城市用地规模,但是研究普遍认为城市规模分布的集中度不能太大,城市用地在特大城市、大城市中过度集中,城市体系资源耗费较大,环境压力沉重;城市规模分布的集中度也不能太小,太小意味着城市体系内各城市用地规模差别较小,从而城市体系的经济效益较差,用地浪费.所以在制定城市体系发展政策时,要在充分把握不同区域城市用地规模分布的现状特征及其演变规律的基础上进行合理的差别化政策性调控.

[1] 毛广雄, 曹 蕾, 丁金宏, 等. 基于传统和五普口径的江苏省城市规模分布时空演变研究[J].经济地理, 2009, 29 (11):1833-1838.

[2] 程开明, 庄燕杰. 城市体系位序-规模特征的空间计量分析——以中部地区地级以上城市为例[J].地理科学, 2012, 32(08):905-912.

[3] 余吉祥, 周光霞, 段玉彬. 中国城市规模分布的演进趋势研究——基于全国人口普查数据[J].人口与经济, 2013 (02):44-52.

[4] 张锦宗, 朱瑜馨, 曹秀婷. 1990-2004中国城市体系演变研究[J].城市发展研究, 2008, 15(04):84-90.

[5] 苏 飞, 张平宇. 辽中南城市群城市规模分布演变特征[J].地理科学, 2010, 30(03):343-349.

[6] Schweitzer F, Steinbrink J. Estimation of megacity growth: simple rules versus complex phenomena [J]. Applied Geography, 1998, 18(1): 69-81.

[7] 谈明洪, 吕昌河. 以建成区面积表征的中国城市规模分布[J].地理学报, 2003, 58(2): 285-293.

[8] 安 乾, 李小建, 吕可文. 中国城市建成区扩张的空间格局及效率分析(1990—2009)[J].经济地理, 2012, 33(06): 37-45.

[9] 吕 薇, 刁承泰. 基于建成区面积的中国城市规模分布类型研究[J].西南大学学报:自然科学版, 2013, 39(09):138-144.

[10] Kaplan D, Wheeler J, Holloway S. Urban Geography [M]. New York: Wiley Press, 2008.

[11] Soo K. Zipf’s Law for cities: a cross-country investigation [J]. Regional Science and Urban Economics, 2005, 35(3): 239-263.

[12] Giesen K, Suedekum I. Zipf’s Law for cities in the regions and the country [J]. Journal of Economic Geography, 2011, 11(4): 667-686.

[13] Ye Xinyue, Yichun Xie. Re-examination of Zipf’s Law and urban dynamics in China: a regional approach [J]. The Annals of Regional Science, 2012, 49(1): 135-156.

[14] 刘继生, 陈彦光. 城镇体系等级结构的分形维数及其测算方法[J].地理研究, 1998, 17(1): 83-90.

[15] 李家成. 湖北省城市体系分形特征及其规模结构研究[J].华中师范大学学报:自然科学版, 1998, 32(04):144-147.

[16] 孙在宏, 袁 源, 王亚华, 等. 基于分形理论的江苏省城市规模分布与异速生长特征[J].地理研究, 2011, 30(12) : 2163-2172.

[17] 仵宗卿, 戴学珍, 杨吾扬. 帕雷托公式重构及其与城市体系演化[J].人文地理, 2000, 15(1): 15-19.

[18] 谈明洪, 范存会. Zipf维数和城市规模分布的分维值的关系探讨[J].地理研究, 2004, 23(2):243-248.

Change of city size distribution in China from 2000~2012

ZHOU Xiaoyan1, HAN Liyuan1, YE Xinyue2, YAO Li3, WANG Baiyuan3

(1.School of Resource and Environment Science, Wuhan University, Wuhan 430072;2.Department of Geography, Kent State University, Ohio 44240, U.S.A;3.The Center for Land Administration of China Land Surveying and Planning Institute, Beijing 100035)

China has faced a period of rapid urbanization, and also witnessed a rapid growth of urban land. The study on the changing rules of city size distribution of China is conducive to the rational allocation of urban land and the coordinated development of urban system in the urbanization process. On the basis of the data on the built-up areas of China’s cities in prefecture-level and above from 2000 to 2012, this paper studies the change trend of the city size distribution in China and analyzes the regional differences in the changes by adopting the rank-size rule and fractal theory. The results show that: 1) the built-up-area-measured city size distribution of China is consistent with the rank-size law; 2) the logarithmic rank-size curves of the city size parallel and move outward, indicating that the total amount of urban land have increased, but the Zipfindex of city size distribution has increased over time, indicating that the equilibrium degree of city size distribution have declined; 3) the growth rates of the urban land in the cities with built-up areas more than 500 km2and between 200-500 km2have been greater than those in the cities with built-up areas between 50~200 km2and less than 50 km2; 4) The change of the city size distribution in different regions is different from each other, and among the four regions, the Zipfindex of city size in the east region is always closest to the ideal value of 1, suggesting that the development of urban land in high, medium and low ranks in the east region is relatively coordinated, while the city size distribution in the northeast and west regions has a tend of being concentrated, with the high-rank cities having faster land expansion than the medium and low-rank cities, and the city size distribution in the central region is relatively scattered, but in recent years, the high-rank cities have expanded significantly.

land use; urban land scale; rank-size law; Pareto formula; fractal

2014-09-28.

国土资源部软科学研究项目(201301);教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJC630216).

1000-1190(2015)01-0132-07

F292

A

*通讯联系人. E-mail: hanliyan@whu.edu.cn.