从“肝失疏泄”论治的医案的统计分析

2015-03-21王乐鹏龙晓华马淑然

王乐鹏 龙晓华 马淑然

从“肝失疏泄”论治的医案的统计分析

王乐鹏龙晓华马淑然

【摘要】目的分析探讨建国以来肝主疏泄理论的临床应用概况。方法以中国知网资源总库源数据库为资料来源,检索和筛选从“肝失疏泄”论治的医案,利用中医传承辅助系统,对症状、中医病名、西医病名、证候、治则治法、方剂和中药等医案信息进行采集和分析。结果纳入医案1075例。统计结果如下:(1)女性患者占比59%;(2)20~50岁之间的患者占比73.9%;(3)症状335种,频次在30次以上的有49种;(4)西医疾病182种,频次在20次以上的主要归属于消化系统、生殖系统、神经系统和循环系统。排在前两位的是慢性胃炎和乙型病毒性肝炎;(5)中医疾病113种,频次在30次以上的主要为肝系、脾系病证。排在前两位的是胃脘痛和胁痛;(6)中医证型181种,排在前两位的是肝郁气滞证和肝郁脾虚证;(7)治则治法197种,排在前四位的是疏肝理气、疏肝解郁、疏肝健脾和疏肝泄热;(9)药物407种,排在前12的分别是:柴胡、白芍、甘草、当归、茯苓、香附、白术、郁金、枳壳、陈皮、栀子、川芎。结论建国以来肝主疏泄理论的临床应用极为广泛,从肝失疏泄论治的疾病已涉及了西医八大系统、中医五脏系统。充分说明了肝主疏泄概念的外延不断扩展,反映了肝气的疏泄功能对全身气机的疏通畅达,对各脏腑系统功能活动的有序进行均起着重要的调节作用。

【关键词】中医传承辅助系统;肝失疏泄;医案;统计分析

“肝主疏泄”是指肝气具有疏通、宣泄和升发的生理功能。“疏泄”一词首见于《素问·五常政大论》“发生之纪,是谓启陈,土疏泄,苍气达……”。朱丹溪在《格致余论·阳有余阴不足论》中提出“主闭藏者肾也,司疏泄者肝也”,首次明确指出了肝主疏泄。自丹溪提出“肝司疏泄”以后,历代医家对“肝主疏泄”理论的研究及其临床运用不断深入。至当代规划教材,肝气疏泄调畅气机的作用已涉及促进血液与津液的运行输布、促进脾胃运化和胆汁的分泌排泄、调畅情志以及促进男子排精与女子排卵行经四方面[1]。

中医医案是中医临床医师实施辨证论治过程的文字记录,是中医理、法、方、药综合运用的具体反映形式。它不仅是医疗活动的真实记述,而且还反映了医家的临床经验及思维活动[2]。本研究利用中医传承辅助系统对建国以来从肝失疏泄论治的中医医案进行统计分析,旨在从统计学角度展现建国以来肝主疏泄理论的临床应用概况,以期为肝主疏泄理论的研究和相关临床及科研人员提供参考。

1 资料与方法

1.1医案来源

以中国知网资源总库源数据库为资料来源,以“肝”并含“疏泄”为主题词进行跨库高级检索,检索并下载1979年1月1日至2014年6月18日之前发表的文献,然后按照纳入标准对下载的文献进行逐篇筛选。

1.2纳入标准

(1)文中所载医案是包涵症状、中医病名、西医病名、证候、治则治法、方剂和中药等信息的理法方药俱全的中医医案,有完整的辨证论治过程;(2)医案真实有效,临床疗效满意并有完整的随访记录;(3)医案内容中明确指出肝失疏泄为主要病机,疏肝理气为必要治法。

1.3排除标准

(1)采用西医或中西医结合治疗的医案;(2)文中所载医案不是理法方药俱全的中医医案,无完整的辨证论治过程;(3)无法确定医案是否真实、疗效是否满意;(4)肝失疏泄不是医案中的主要病机,疏肝理气不是必要治法;(5)重复的文献、中兽医、少数民族医、采用针灸治疗的医案等。

1.4医案信息规范化

最终,有1075例中医医案纳入本次研究。对纳入的医案,参照《中医基础理论》[1]《中医诊断学》[3]《中药学》[4]《方剂学》[5]《中医内科学》[6]等对症状、中医病名、西医病名、证候、治则治法、方剂和中药进行规范化处理。

1.5医案录入与统计

本次统计,以“中医传承辅助平台V2.5”软件为工具,先将规范化后的医案信息人工录入临床采集系统,再利用该软件中的统计报表系统导出相关统计结果。

2 结果

2.1性别分布

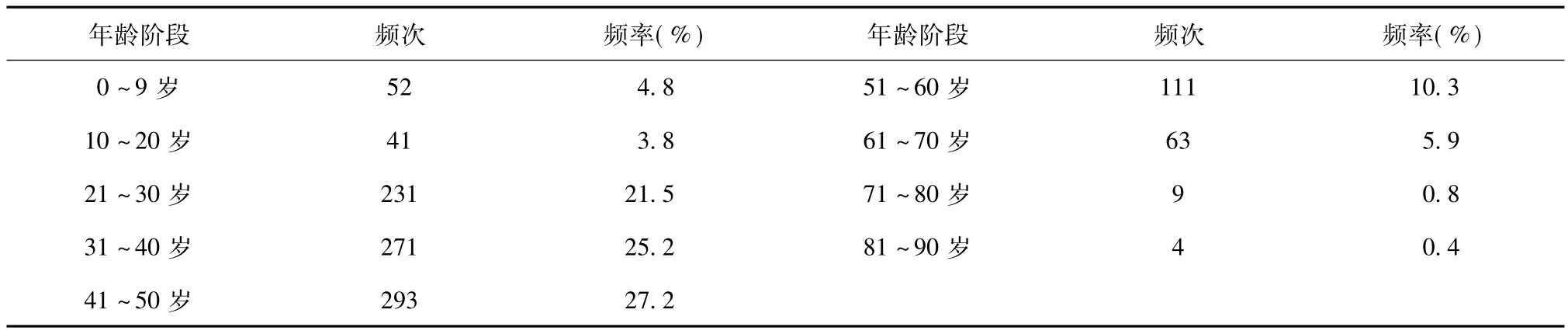

在1075个医案中,男性患者440例,占比41%。女性患者635例,占比59%。在1075个医案中,年龄在41~50岁之间的患者最多,占比27.2%。并且30~50岁之间的患者共564例,占比52.4%。20~50岁之间的患者共795例,占比73.9%,结果见表1。

2.2症状统计

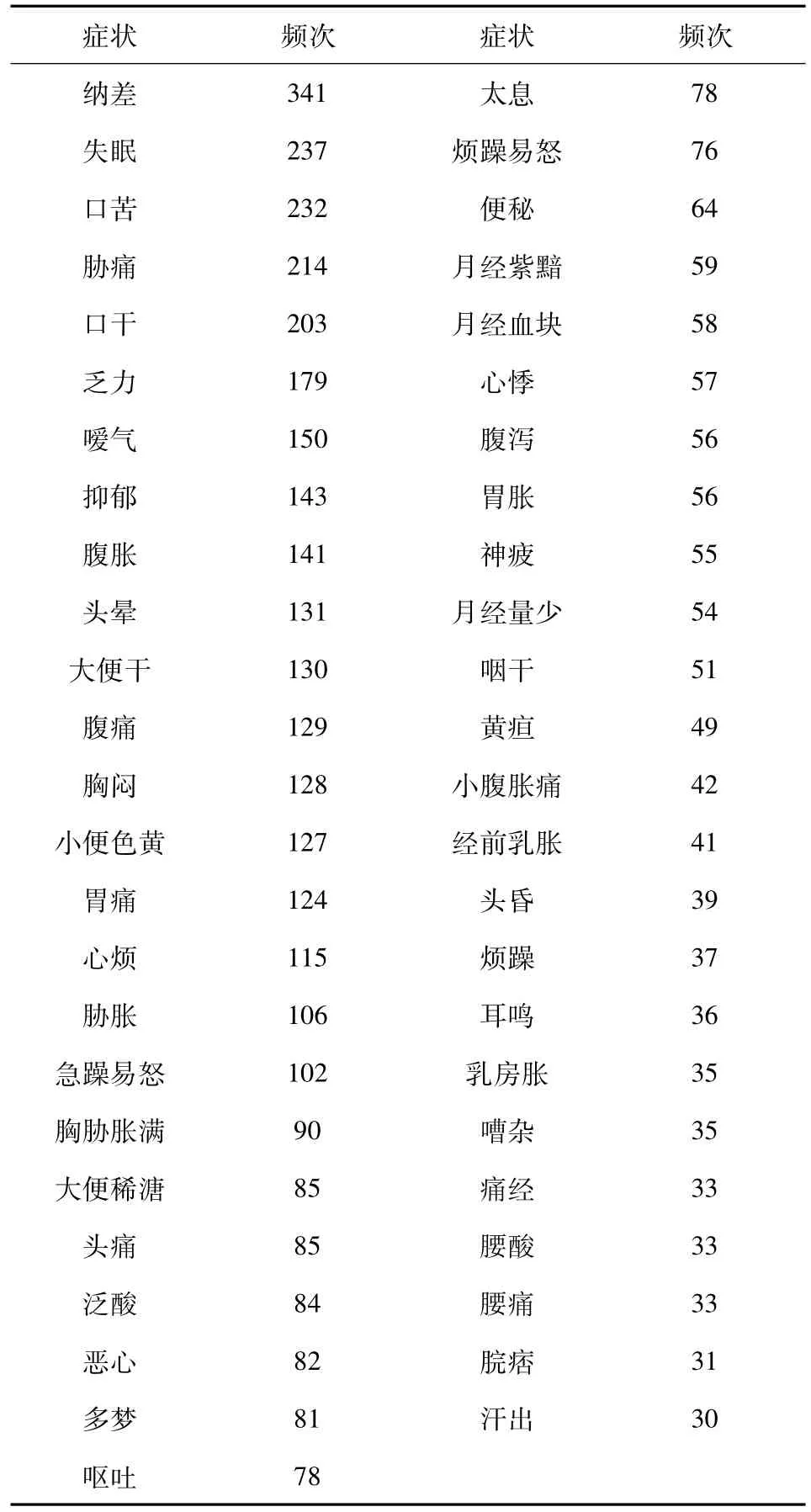

1075个医案中涉及症状335种,频次在30次以上的有49种。在频次大于120次、排在前15位的症状中,口苦、胁痛、抑郁、头晕为肝系症状,纳差、口干、乏力、嗳气、腹胀、大便干、腹痛、胃痛为脾系症状,结果见表2。

2.3西医疾病分布

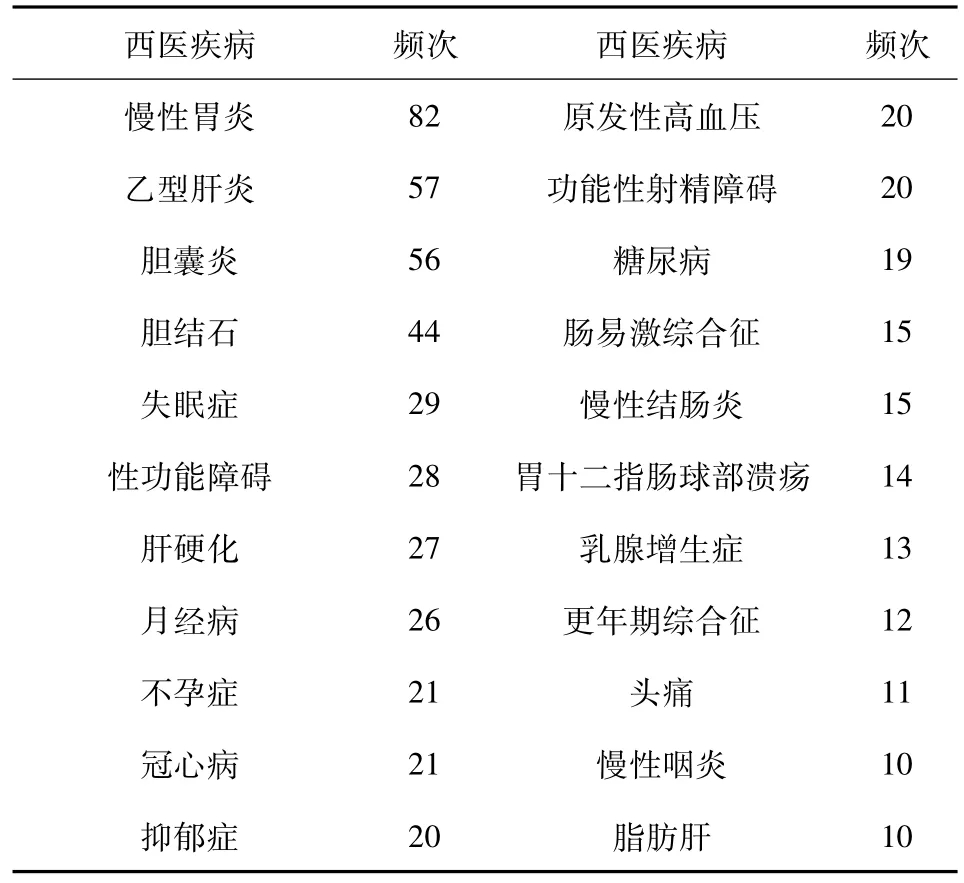

1075个医案中涉及西医疾病182种,频次在10次以上的有22种。其中,频次在20次以上的前13种疾病,主要归属于消化系统(慢性胃炎,乙型肝炎,胆囊炎,胆结石等)、生殖系统(性功能障碍,月经病,不孕症,功能性射精障碍)、神经系统(失眠症,抑郁症)和循环系统(原发性高血压),排在前两位的是慢性胃炎和乙型病毒性肝炎,结果见表3。

2.4中医疾病分布

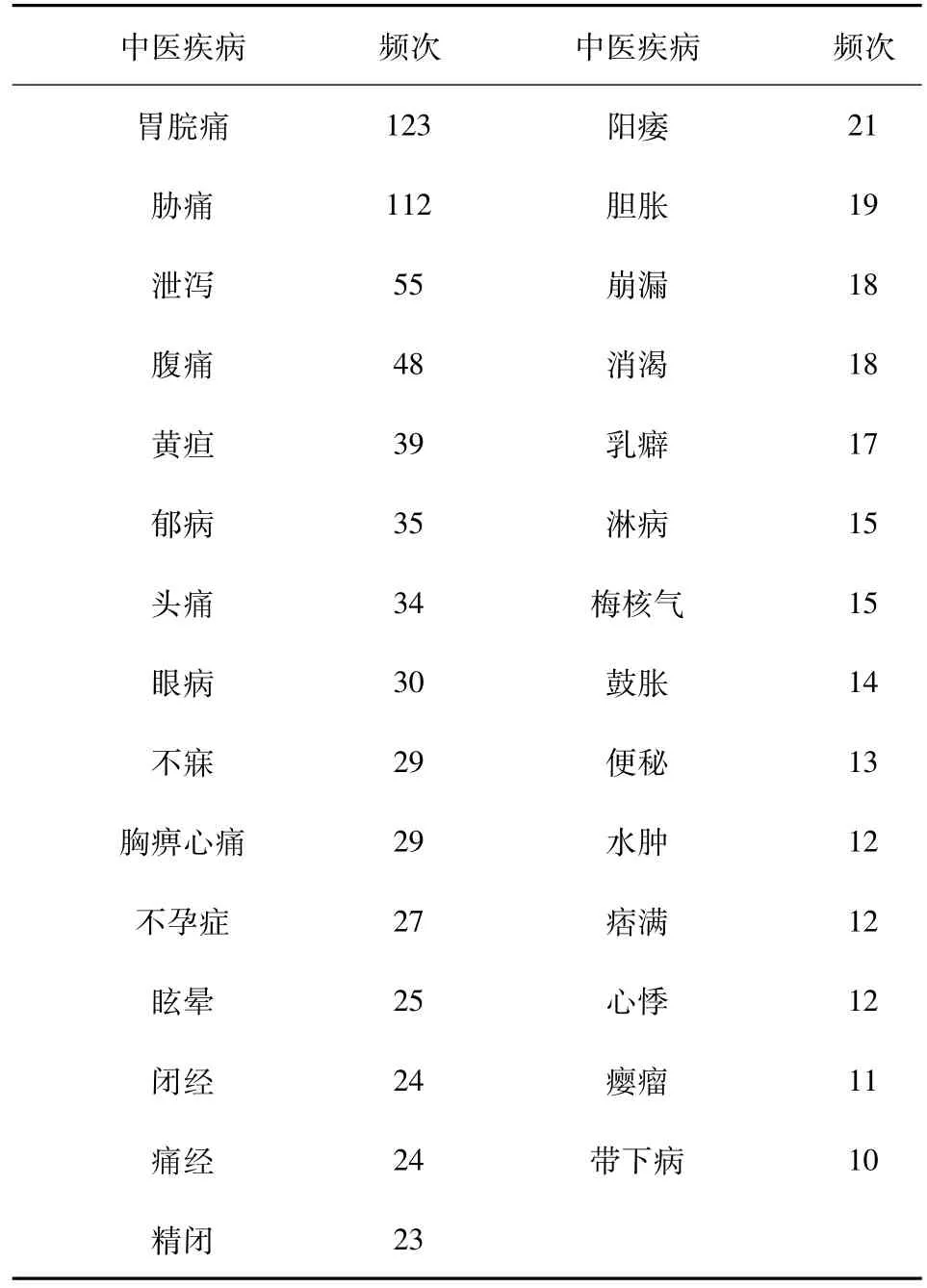

1075个医案涉及中医疾病113种,频次在10次以上的有29种。其中,频次在30次以上的前8种病证主要为肝系(胁痛,黄疸,郁病,眼病)、脾系(胃脘痛,泄泻)病证,排在前两位的是胃脘痛和胁痛,结果见表4。

2.5证型分布

1075个医案涉及中医证型181种,频次在10次以上的有22种。其中,排在前两位的是肝郁气滞证和肝郁脾虚证,结果见表5。

2.6治则治法分布

1075个医案中涉及治则治法197种,频次在10次以上的有30种。其中,排在前四位频次大于100的是疏肝理气、疏肝解郁、疏肝健脾和疏肝泄热,结果见表6。

表1 患者年龄分布表

表2 症状分布表(频次≥30)

表3 西医疾病分布表(频次≥10)

表4 中医疾病分布表(频次≥10)

表5 中医证型分布表(频次≥10)

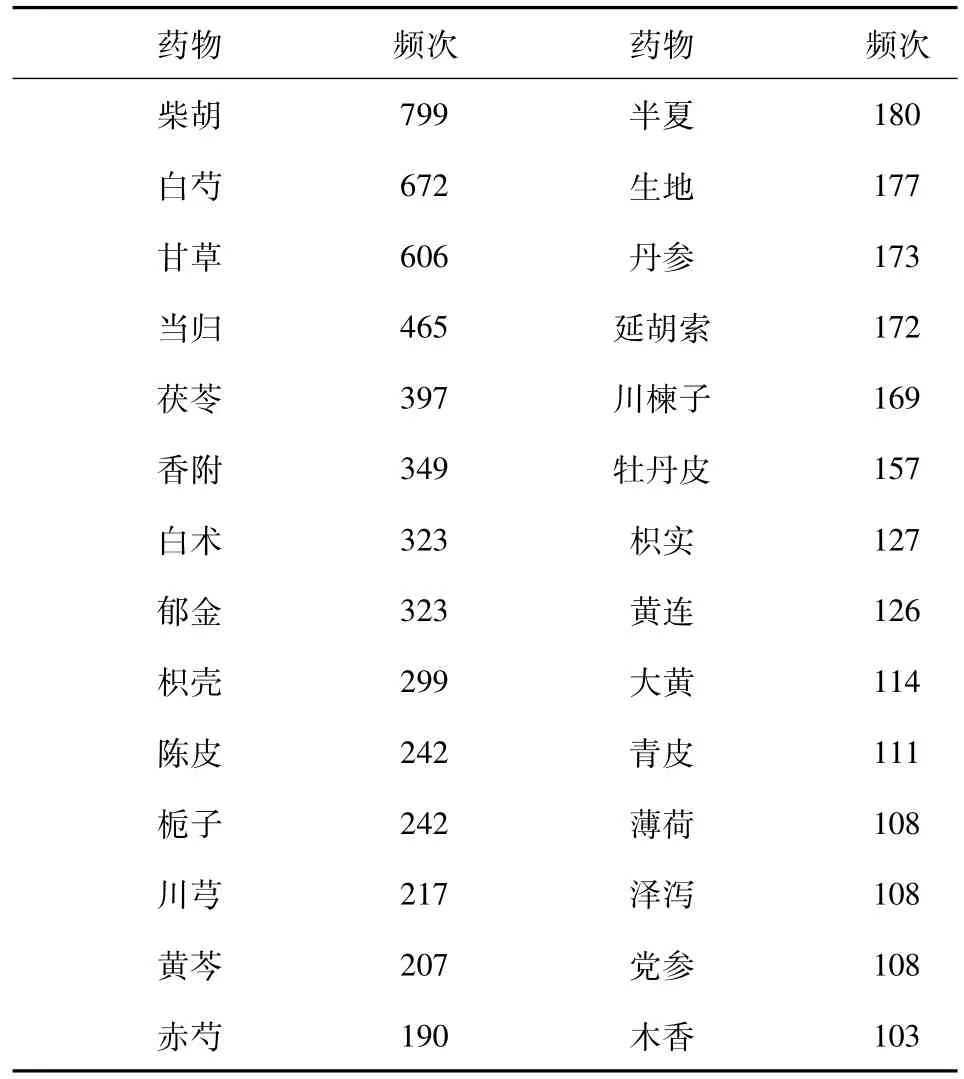

2.7药物统计

1075个医案中涉及药物407种,频次在100次以上的有28种。其中,排在前12的分别是:柴胡、白芍、甘草、当归、茯苓、香附、白术、郁金、枳壳、陈皮、栀子、川芎,结果见表7。

表6 治则治法分布表(频次≥10)

表7 药物分布表(频次≥100)

3 分析与讨论

中医传承辅助系统实现了疾病信息、证候信息、中药信息、方剂信息、医案及其相关信息的管理、检索、分析等功能,在中医临床经验传承与学习、新药研发等领域具有重要的应用价值[7]。本文利用“中医传承辅助系统”软件,对CNKI所收录的建国以来的从肝失疏泄论治的医案进行了统计分析,涉及医案1075例。其中,女性患者占比59%,20~50岁之间的患者占比73.9%。症状335种,西医疾病182种,中医疾病113种,证型181种,治则治法197种,药物407种。

从性别来看,女性患者较多,说明肝气的疏泄功能与女性的生理病理相关性较大。刘秀华认为[8]与女子经、带、胎、产密切相关的天癸和冲任二脉功能的正常发挥均赖于肝之疏泄功能的调控作用。曾玉燕[9]指出肝主疏泄在调节妇科方面疾病的作用与人体生殖内分泌系统在调节生殖系统方面的疾病具有很大相关性。若肝失疏泄,则机体气机紊乱,情志失调,精神刺激作用于生殖内分泌系统或该系统的某部分,使生殖系统功能失衡,生殖健康的“稳态”被打破,导致生殖系统各种疾病的发生。由于肝气的疏泄功能对女子的生殖机能尤为重要,故中医有“女子以肝为先天”之说。

从年龄来看,20~50岁之间的患者占比73.9%。说明20~50岁是肝失疏泄相关病证的高发年龄段。而车桂燕等[10]对肝郁气滞及相关证候病历进行统计分析后,指出肝郁气滞及相关证候发病年龄以20~50岁最多见,占总数80.9%。

通过对症状的统计可以发现既有局部症状,又有全身症状。频次最高的前20个症状中,主要包括纳差、口苦、口干、嗳气、腹胀、腹痛、胃痛、大便干7个消化系统症状,以及抑郁、心烦、急躁易怒等神经系统的症状。说明肝气的疏泄功能与消化系统和神经系统的相关性较大。

通过对西医疾病的统计,可以看出,从肝失疏泄论治的疾病已涉及消化、神经、呼吸、循环、运动、内分泌、泌尿和生殖八个系统。频次在20次以上的前13种疾病,主要归属于消化系统、生殖系统、神经系统和循环系统。另外,慢性胃炎和乙型病毒性肝炎是最多的从肝失疏泄论治的西医疾病。芦德银等[11]认为疏泄功能正常与否,直接影响慢性胃炎的发生、发展和预后。盛国光等[12]指出肝气郁结是乙型肝炎的基本病机。

通过对中医疾病的统计可以看出,从肝失疏泄论治的疾病已涉及中医五脏系统。并且,频次在30次以上的前8种病证主要为肝系、脾系病证。排在前两位的是胃脘痛和胁痛,这与西医疾病的统计结果较为一致。

通过对中医证型的统计,发现肝郁气滞证和肝郁脾虚证是肝失疏泄导致的最多的证型。陈泽奇等[13]指出肝气郁结证与中枢神经对情绪调节的功能异常密切相关。赵益业等[14]认为免疫指标异常、免疫力低下是肝郁证的重要发病环节,是神经—内分泌—免疫网络失调的结果。乔明琦等[15]指出肝气郁证患者血清三碘甲腺原氨酸水平显著降低。陈国桢[16]对300多例肝郁脾虚患者进行检测,发现植物神经功能失调,cAMP/cGMP比值降低,血浆比黏度升高,小肠吸收功能降低等规律性变化,可能是肝郁脾虚证的内在的重要发病学环节。说明肝失疏泄所致证候与神经—内分泌—免疫网络功能异常相关性较大,由此可知,肝失疏泄,气机不畅,脏腑气血失调,见症多端,致病广泛。

通过对中药的统计,可以发现,频次最高的前12味中药分别为:柴胡、白芍、甘草、当归、茯苓、香附、白术、郁金、枳壳、陈皮、栀子、川芎。这12味药大体上包含了四逆散、柴胡疏肝散和逍遥散三个方剂的组成药物。其中,柴胡、白芍、枳壳和甘草是四逆散的组成药物(《伤寒论》)。四逆散为和解剂,具有透邪解郁,疏肝理脾之效,可用于肝脾气郁证的治疗。现代研究显示,四逆散具有抗溃疡、增强胃肠推进功能、增强免疫、解痉、改善微循环等作用[17]。并且四逆散可通过保护肝郁证模型大鼠胃肠黏膜,调节胃肠激素,使肝胆疏泄及脾胃升降恢复正常,气机调畅[18]。而四逆散加上香附、陈皮、川芎,正好是柴胡疏肝散的药物组成(《医学统旨》),该方具有疏肝行气,活血止痛的作用,主治肝气郁滞证。实验研究显示,柴胡疏肝散对大鼠实验性肝郁证有明显对抗作用[19]。并且,该方有较好的抗抑郁作用和一定的抗焦虑效果,且无中枢兴奋性作用[20]。柴胡、白芍、当归、茯苓、白术与甘草,正好是逍遥散(《太平惠民和剂局方》)的基本组成。逍遥散为肝郁血虚,脾失健运之证而设,具有疏肝解郁,养血健脾之效[21-22]。研究显示,逍遥散的保肝作用源于其降低血清转氨酶及清除氧自由基的功能,抗焦虑及抗抑郁作用与其调节中枢单胺类神经递质有关,并且有抗胃幽门螺旋杆菌及抗胃癌细胞,调节内分泌和平衡激素水平等多方面作用[21]。

本研究显示,对CNKI所收录的建国以来从肝失疏泄论治的医案统计结果表明,肝主疏泄理论的临床应用极为广泛,从肝失疏泄论治的疾病已涉及了西医八大系统、中医五脏系统。充分说明了肝主疏泄概念的外延不断扩展,反映了肝气的疏泄功能对全身气机的疏通畅达,对各脏腑系统功能活动的有序进行均起着重要的调节作用。

当然,本次研究只是对有完整的辨证论治过程的中医医案进行了初步统计分析,而对临床观察类文献、无案例的临床经验总结类文献等未予研究,对所涉及病证的辨证论治规律也未能深入挖掘。因此,在今后的研究中,应当学习和借鉴文献研究、数据挖掘、循证医学等方法与技术,深入分析和探讨肝主疏泄理论的相关研究成果,为临床及科研人员提供更多更有力的支持。

参考文献

[1]孙广仁.中医基础理论[M].北京:中国中医药出版社,2007: 1-299.

[2]王佑华,陆金根,柳涛,等.中医医案中的知识发现研究[J].中西医结合学报,2007,5(4): 368-372.

[3]朱文锋.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2007: 1-276.

[4]高学敏.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2007: 1-524.

[5]邓中甲.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2007: 1-357.

[6]周仲瑛.中医内科学[M].北京:中国中医药出版社,2007: 1-519.

[7]卢朋,李健,唐仕欢,等.中医传承辅助系统软件开发与应用[J].中国实验方剂学杂志,2012,18(9): 1-4.

[8]刘秀华.从肝主疏泄探讨女子以肝为先天[J].河南中医,2012,32(1): 12-13.

[9]曾玉燕.浅析肝主疏泄与女性生殖内分泌系统的相关性[J].中国中医药现代远程教育,2009,7(11): 84-85.

[10]车桂燕,李巍,黄柄山,等.肝郁气滞证发病学及病因学探讨[J].黑龙江中医药,1989,(5): 8-14.

[11]芦德银,余宇.肝主疏泄指导慢性胃炎治疗的体会[J].中国中医药现代远程教育,2011,9(5): 108-109.

[12]盛国光,王伯祥.慢性乙型肝炎的中医治则[J].中西医结合肝病杂志,1992,2(4): 52-53.

[13]陈泽奇,陈国林,金益强,等.肝气郁结证病理生理学基础研究[J].中国现代医学杂志,2000,10(10): 21-26.

[14]赵益业,刘承才.肝郁证的免疫学探讨[J].山东中医药大学学报,1997,21(1): 28-32.

[15]乔明琦,张珍玉.肝气逆、肝气郁两证客观指标实验研究[J].山东中医学院学报,1992,16(3): 23-26.

[16]陈国桢.肝郁脾虚证的本质探讨[J].中西医结合杂志,1985,5(12): 732-735.

[17]胡晨霞,凤良元,鄢顺琴.四逆散的药理与临床研究进展[J].中国中医药信息杂志,2001,8(S1): 18.

[18]邓青秀,彭延娟,彭成,等.四逆散对肝郁证模型大鼠胃肠组织细胞形态及胃肠激素的影响[J].中国实验方剂学杂志,2007,13(6): 33-36.

[19]严亨秀,任昉,顾健.柴胡疏肝散对实验性肝郁证大鼠的影响[J].中药药理与临床,2006,22(6): 5-6.

[20]陈煜辉,周莺.柴胡疏肝散抗抑郁作用的药理学实验研究[J].江西中医学院学报,2004,16(4): 59-60.

[21]郭艳苓.逍遥散近十年的临床应用概述[J].环球中医药,2013,01: 74-78.

[22]董洪坦,韩刚,朱晓晨,等.肝郁脾虚抑郁症研究进展[J].环球中医药,2014,02: 146-150.

[23]王晓强,高权国.逍遥散的药理研究进展[J].中医药信息,2004,24(1): 40-42.

(本文编辑:董历华)

·铿锵中医行·

(收稿日期:2015-04-02)

通讯作者:马淑然(1964-),女,博士,教授,博士生导师。研究方向:天人相应理论与临床。E-mail: mashuran64@ sina.com

作者简介:王乐鹏(1976-),2012级在读博士研究生。研究方向:天人相应理论与临床。E-mail: 472153807@ qq.com

基金项目:国家重点基础研究发展计划(973计划)(2011CB505101);国家中医药管理局刘燕池名医传承工作室资助项目(01/010002607);北京市刘燕池名医传承工作站资助项目(2009-SZ-C-24)

【中图分类号】R249.8

【文献标识码】A

doi:10.3969/j.issn.1674-1749.2015.06.020

作者单位: 100029北京中医药大学基础医学院[王乐鹏(博士研究生)、龙晓华(硕士研究生)、马淑然]