不同生态经济恢复模式对退化红壤区水稳性团聚体的影响

2015-03-21李建民黄石德王姿燕游惠明汤行昊

李建民 黄石德,2 王姿燕 林 捷 游惠明 卓 辉 汤行昊

(1.福建省林业科学研究院,福建 福州 350012;2.南京林业大学生物与环境学院,江苏 南京 210037; 3.福建农林大学东方学院,福建 福州 350017)

不同生态经济恢复模式对退化红壤区水稳性团聚体的影响

李建民1黄石德1,2王姿燕3林 捷1游惠明1卓 辉1汤行昊1

(1.福建省林业科学研究院,福建 福州 350012;2.南京林业大学生物与环境学院,江苏 南京 210037; 3.福建农林大学东方学院,福建 福州 350017)

以长汀县河田镇红壤侵蚀区不同生态经济恢复模式作为研究对象,分析不同生态经济恢复模式对土壤容重、孔隙结构、水稳性团聚体特征及有机碳分布的影响。结果表明,不同生态经济恢复模式的施用显著改善了土壤容重和土壤孔隙度状况,但与封禁生态恢复模式相比,其改善的作用较为有限。未治理模式<0.25 mm水稳性团聚体含量为62.89%,随着生态经济恢复模式的实施,土壤微团聚体逐渐向>5.00 mm和5.00~2.00 mm的大团聚体转变;不同生态经济模式土壤水稳性团聚体稳定性的变化为杨梅模式>板栗模式>封禁生态恢复模式>林下套种油茶模式>油茶模式>未治理模式,施用年限较短的生态经济恢复模式土壤团聚体稳定性较差,表明其实施的年限也是影响土壤水稳性团聚体稳定性的一个重要因素;不同生态经济恢复模式土壤团聚体的有机碳主要分布在>5.00 mm和5.00~2.00 mm的较大径级的团聚体中,同时随着土壤团聚体径级的减少,其有机碳含量呈逐渐减少的趋势。

生态经济;恢复模式;水稳性;团聚体;红壤侵蚀区;有机碳

土壤团聚体是土壤结构最基本的单元,是土壤的重要组成部分[1-3]。植被的恢复通过凋落物和根系的作用增加有机碳的输入,改良土壤结构,提高土壤团聚体的稳定性和增加土壤有机碳[4-5]。土壤有机碳与水稳性团聚体关系密切,是土壤水稳性团聚体形成的主要胶结物质,对土壤水稳性团聚体大小分布有重要的影响,同时团聚体的形成过程反过来也影响土壤有机碳的分解[5-6]。长汀县河田镇是我国南方丘陵红壤地带典型的强度土壤侵蚀区,早在20世纪40年代就开始了水土流失的治理,目前对其强度土壤侵蚀区的恢复模式从以往封禁为主的生态恢复模式逐渐向以开发促治理的生态经济恢复模式转变[7]。生态经济恢复模式的施用既能改善生态环境,又能增加林农收益,但同时也明显增强了对土壤的干扰强度,这是否改变红壤侵蚀区水稳性团聚体的组成及碳分布的变化特征,从而导致红壤侵蚀区产生新的水土流失,成为地方政府亟需弄清的关键问题。鉴于此,本研究选择了当地目前广泛栽培的马尾松(Pinusmassoniana),杨梅(Myricarubra)、板栗(Castaneamollissima)、马尾松林下套种油茶(Camelliaoleifera)和油茶纯林等5种生态经济恢复模式作为研究对象,并以封禁的生态恢复模式和未治理的侵蚀裸地作为对照,分析不同生态经济恢复模式对土壤孔隙结构、水稳性团聚体及碳分布的影响,为该区域水土流失的治理提供理论依据。

1 研究方法

研究区地处福建省长汀县河田镇,位于东经116°18′~116°31′,北纬25°33′~25°48′,属中亚热带气候区,年均气温17.5~18.8 ℃,年均降雨量 1 737 mm,平均无霜期260 d。该区属山地红壤,虽然土层深厚,但由于其土层是由粗晶花岗岩风化形成,粒径较大,含砂量高,结构疏松,抗蚀能力差,极易发生侵蚀,是南方水土流失最为严重的区域之一[8]。

1.1 试验方法

本试验选择不同生态经济恢复模式作为研究对象,包括封禁模式(C0)、杨梅模式(C1)、板栗模式(C2)、马尾松林下套种油茶模式(C3)和油茶模式(C4)5种不同生态经济恢复模式,封禁模式(C0)为邻近区域进行封育措施的样地,即以“生态恢复”优先的模式,对照(CK)为裸露坡地。其中C0、C1、C2、C3和C4恢复前均为强度侵蚀区,C0模式于2003年飞播马尾松种子,进行封育措施;C1模式于2003年种植杨梅,种植密度为5 m×5 m;C2模式于2003年种植,种植密度为5 m×5 m;C3和C4模式均于2003年飞播马尾松种子,形成马尾松“小老头林”群落,其中C3模式于2012年在林下套种油茶,栽植密度为2.0 m ×3.2 m,C4模式于2012年对马尾松残次林进行采伐后种植油茶,栽植密度为2.0 m ×3.2 m。不同生态经济恢复模式试验地基本概况见表1。

表1 不同生态经济恢复模式试验地基本概况

1.2 样品采集方法

于2014年1月在每种模式样地内按“S”形布设采样点,分别布设5个采样点,采样时需先将土壤表面的植被和枯落物清除,采样深度为0~10 cm,每份土样采集1 kg。在土样采集过程中,应尽量避免挤压,保持原状土壤结构,每个采样点的原状土样分别装入硬质塑料盒中供试验用。在采集原状土的同时,在同样深度的土壤取环刀带回实验室,测定土壤水分物理性质。

1.3 测定及分析方法

将土壤样品中的石砾、动物残体和植物根系捡除,并在风干过程中沿自然结构掰成1 cm的团粒。将风干后的土样依次通过孔径为5.00、2.00、1.00、0.50、0.25 mm的套筛,分别称质量计算出各径级干筛团聚体所占比例,并按干筛的比例配成50 g土样。将配好的土样放在套筛上,在水中浸泡5 min,后用振荡式机械筛分仪(振荡频率为30次/min)筛5 min,分离出不同粒径的水稳性团聚体,将留在每个筛子上的土壤冲洗至铝盒,在50 ℃温度下烘至恒质量[9]。将分离的各粒级土壤团聚体磨碎过0.25 mm筛,利用碳氮元素分析仪(EA3000)测定各级团聚体中的有机碳含量。计算>0.25 mm的水稳性团聚体(WSA)含量和团聚体的破坏率(PAD)及水稳性团聚体平均质量直径(MWD)[10]。

采用Excel 2003软件对数据进行统计分析和作图,运用SPSS 17.0软件进行Duncan多重比较和Person相关性分析。

2 结果与分析

2.1 不同生态经济恢复模式对土壤水分物理性质的影响

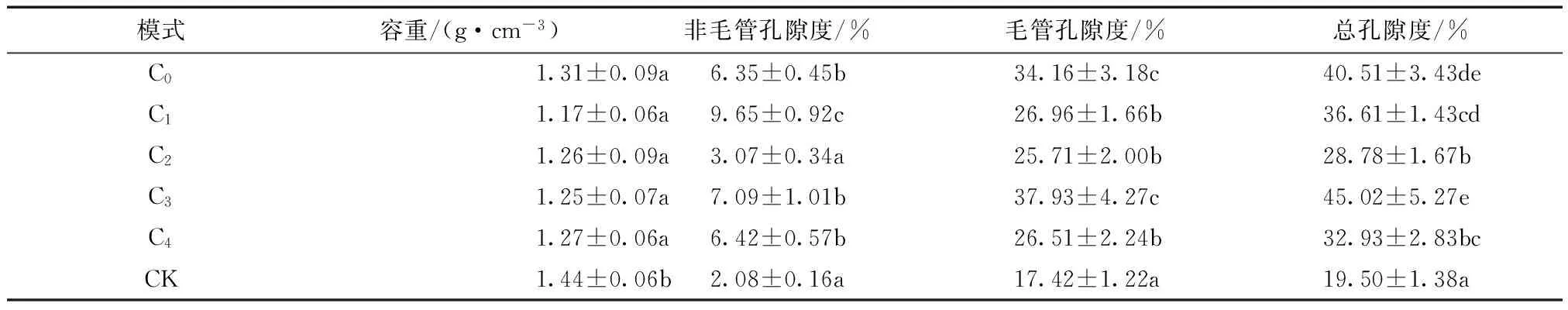

不同生态经济恢复模式土壤水分物理性状指标测定结果见表2。

表2 不同生态经济恢复模式土壤水分物理性质

由表2可知,CK模式的土壤容重最高,采取不同生态经济恢复模式后,土壤容重均显著减少(P<0.05),然而,与采取生态恢复的C0模式相比,不同生态经济恢复模式的土壤容重仅表现为略有减少,未达到显著水平(P>0.05)。CK模式有最小的非毛管孔隙度,采取不同生态恢复模式后,除C2模式与CK差异不显著外,其他模式非毛管孔隙度均比CK显著增加(P<0.05),与C0模式相比,C3和C4模式无显著差异,C1和C2模式差异显著。与此类似,CK模式的毛管孔隙度也最小,采取不同生态经济模式后,毛管孔隙度显著增加47.29%~117.74%(P<0.05),而与C0模式相比,除C3模式增加11.04%,其他模式显著减少21.08%~24.74%(P<0.05)。不同生态经济恢复模式土壤总孔隙度的大小顺序为:C3>C0>C1>C4>C2>CK。

2.2 不同生态经济恢复模式对土壤水稳性团聚体含量的影响

不同生态经济恢复模式土壤水稳性团聚体含量见表3。

表3 不同生态经济恢复模式土壤水稳性团聚体含量

由表3可知,不同生态经济恢复模式均表现为<0.25 mm的土壤水稳性团聚体含量最高,C0、C1、C2、C3、C4和CK模式<0.25 mm的土壤水稳性团聚体含量分别为40.81%、39.22%、47.32%、39.27%、42.44%和62.89%。与CK模式相比,采用不同的生态经济恢复模式后,>5.00 mm、5.00~2.00 mm和2.00~1.00 mm的土壤水稳性团聚体含量均显著提高(P<0.05),而<0.25 mm的土壤水稳性团聚体含量均显著减少(P<0.05),表明采取生态经济模式后,<0.25 mm的土壤微团聚体向>0.25 mm的土壤大团聚体转变。>5.00 mm的土壤水稳性团聚体含量主要与人为活动的强度有关[11],与C0模式相比,人为干扰强度大的C3和C4模式>5.00 mm的土壤水稳性团聚体含量显著减少(P<0.05),而恢复时间较长且人为干扰较小的C1和C2模式表现为差异不显著(P>0.05)。

2.3 不同生态经济恢复模式对土壤水稳性团聚体稳定性的影响

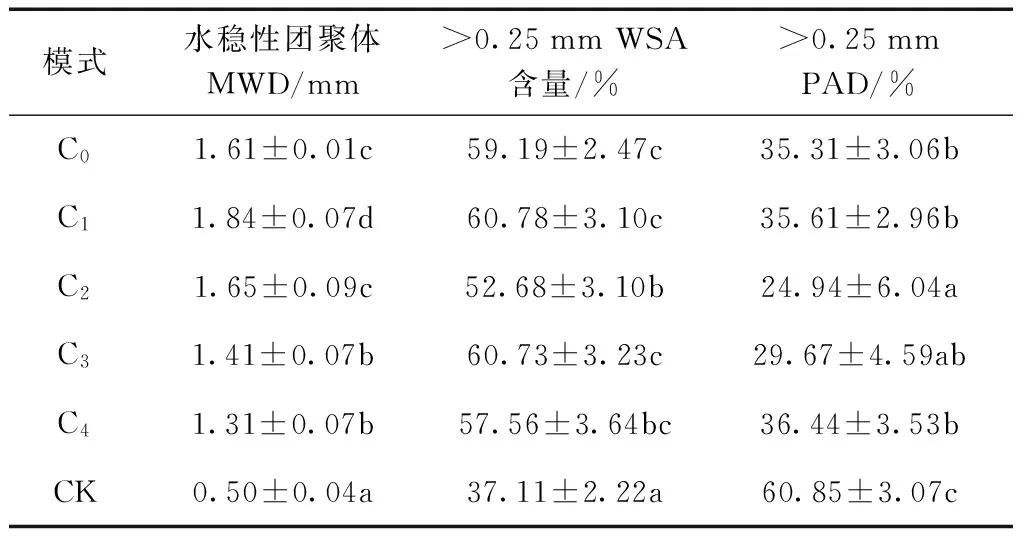

土壤水稳性团聚体的平均质量直径(MWD)、>0.25 mm土壤水稳性团聚体(WSA)含量和>0.25 mm土壤团聚体的破坏率(PAD)常被用来反映土壤水稳性团聚体的稳定性。不同生态经济恢复模式的土壤水稳性团聚体的稳定性见表4。

由表4可知,CK模式土壤水稳性团聚体MWD仅为0.50 mm,采用不同生态经济恢复模式,土壤水稳性团聚体的MWD均显著增加(P<0.05),C1、C2、C3和C4模式的土壤水稳性团聚体MWD分别为1.84、1.65、1.41 mm和1.31 mm,分别为CK模式的3.71、3.31、2.83倍和2.64倍。土壤水稳性团聚体MWD与>0.25 mm WSA含量呈显著正相关关系(P<0.01,R2=0.860 9),而与>0.25 mm的PAD呈显著负相关关系(P<0.01,R2=0.855 7)。因此,水稳性团聚体MWD可作为反映水稳性团聚体的稳定性指标,不同生态经济模式土壤水稳性团聚体稳定性的变化趋势为:C1>C2>C0>C3>C4>CK。

表4 不同生态经济恢复模式土壤水稳性团聚体稳定性

2.4 不同生态经济恢复模式对土壤水稳性团聚体有机碳含量的影响

不同生态经济恢复模式土壤水稳性团聚体有机碳含量见表5。

表5 不同生态经济恢复模式水稳性团聚体的有机碳含量

由表5可知,不同生态经济恢复模式土壤水稳性团聚体的有机碳主要分布在>5.00 mm和5.00~2.00 mm的较大径级的团聚体中,同时随着径级的减少,团聚体中有机碳含量呈逐渐减少的趋势。CK模式的全土有机碳含量仅为2.05 g/kg,采取不同生态经济恢复模式后,C1、C2、C3和C4模式全土的有机碳含量均显著增加(P<0.05),分别为CK模式的8.23、3.23、1.94倍和3.99倍。与采取生态恢复模式的C0相比,C1、C2和C4模式均显著增加,而C3模式表现为略为减少。

3 结论与讨论

1) 在红壤侵蚀区采用不同的生态经济恢复模式后,土壤容重和土壤孔隙状况得到明显的改善,但与采取封禁恢复模式相比,其土壤容重和土壤孔隙状况的改善效果较为有限。

2) <0.25 mm的土壤水稳性团聚体含量裸露坡地(对照)最高,均显著高于不同生态经济恢复模式,这可能是由于对照模式表层土壤长期裸露无植被覆盖,土壤中几乎没有植物根系和菌丝存在,无法形成稳定的大团聚体结构[12],使得土壤水稳性团聚体的数量主要表现为微小团聚体占绝对优势。生态经济恢复模式的施用促使土壤微团聚体逐渐向>5.00 mm和5.00~2.00 mm的大团聚体转变,这主要是由于植被的恢复使土壤中富含植物残体和根系,形成有机无机复合体,使土壤颗粒更有利于粘结成大团聚体[13]。

3) 水稳性团聚体MWD与>0.25 mm的WSA含量呈显著正相关,而与>0.25 mm的PAD呈显著负相关,这与张锦娟等[14]研究得出的结论一致。研究结果表明,不同生态经济恢复模式显著提高了土壤的水稳性团聚体的稳定性,但在生态经济恢复模式实施早期,由于耕作措施的施用会削弱水稳性团聚体的稳定性,待恢复达到一定年限时,生态经济模式有效提高了水稳性团聚体的稳定性。

4) 不同生态经济恢复模式团聚体的有机碳主要分布在>5.00 mm和5.00~2.00 mm较大经级的土壤团聚体中,同时随着径级的减少,团聚体有机碳含量呈逐渐减少的趋势,这与刘晓利等研究的结果一致,认为小颗粒团聚体通过胶结有机物质形成大颗粒团聚体,大团聚体有机碳含量一般大于微团聚体[11],表明大团聚体对土壤有机碳有一定的富集作用。与采取禁封生态恢复模式的C0相比,C1、C2和C4模式土壤有机碳均显著增加,而C3模式表现为略为减少,这可能是由于近期的耕作措施促使土壤有机碳的流失有关。

[1] 史奕,陈欣,沈善敏. 土壤团聚体的稳定机制及人类活动的影响[J]. 应用生态学报,2002,13(11):1491-1494.

[2] 王清奎,汪思龙. 土壤团聚体形成与稳定机制及影响因素[J]. 土壤通报,2005,36(3):415-421.

[3] 何淑勤,郑子成,杨玉梅. 茶园土壤团聚体分布特征及其对有机碳含量影响的研究[J]. 水土保持学报,2009,23(5):187-191.

[4] 彭新华,张斌,赵其国. 红壤侵蚀裸地植被恢复及土壤有机碳对团聚体稳定性的影响[J]. 生态学报,2003,23(10):2176-2183.

[5] 苏静,赵世伟. 植被恢复对土壤团聚体分布及有机碳、全氮含量的影响[J]. 水土保持研究,2005,12(3):44-46.

[6] 谢锦升,杨玉盛,陈光水,等. 植被恢复对退化红壤团聚体稳定性及碳分布的影响[J]. 生态学报,2008,28(2):702-709.

[7] 陈志彪,陈志强,岳辉. 花岗岩红壤侵蚀区水土保持综合研究:以福建省长汀朱溪小流域为例[M]. 北京:科学出版社. 2013.

[8] 叶功富,黄石德,杨智粟,等. 水土保持措施对板栗林土壤呼吸的影响[J]. 中国水土保持科学,2013,11(1):59-64.

[9] 毛艳玲,杨玉盛,刑世和,等. 土地利用变化对土壤水稳性团聚体轻组有机碳的影响[J]. 福建农林大学学报(自然科学版),2008,37(5):532-538.

[10] Haynes R J. Interactions between soil organic matter status, cropping history, method of quantification and sample pretreatment and their effects on measured aggregate stability[J]. Biology Fertility Soils, 2000, 30: 270-275.

[11] 刘晓利,何园球,李成亮,等. 不同利用方式旱地红壤水稳性团聚体及其碳、氮、磷分布特征[J]. 土壤学报,46(2):255-262.

[12] Jastrow J D, Miller R M, Lusenhop J. Contributions of interacting biological mechanisms to soil aggregate stabilization in restored prairie[J].Soil Biology Biochemisty, 1998, 30(7):905-916.

[13] 杨莹莹,魏兆猛,黄丽,等. 不同修复措施下红壤水稳性团聚体中有机质分布特征[J]. 水土保持学报,2012,26(3):154-158.

[14] 张锦娟,李钢,陆芳春,等. 板栗林地水土保持截水工程措施对土壤特性的影响[J]. 中国水土保持科学,2013,11(6):105-109.

(责任编辑 韩明跃)

Effects of Different Ecological-Economic Restoration Modes on the Water-Stable Aggregates in Eroded Red Soil

LI Jian-min1,HUANG Shi-de1,2,WANG Zi-yan3,LIN Jie1,YOU Hui-ming1,ZHUO Hui1,TANG Xing-hao1

(1.Fujian Academy of Forestry,Fuzhou Fujian 350012,China; 2.College of Biological and Environmental Sciences,Nanjing Forestry University,Nanjing Jiangsu 210037,China; 3.Dong Fang College,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou Fujian 350017,China)

The research was selected different ecological-economic restoration modes as the object in Hetian Town Changting Country,and then analyzed the influence of these modes on soil bulk density, pore structure,characteristic and organic carbon distribution of the water-stable aggregates.The results indicated that different ecological-economic restoration modes adoption significantly improved soil density and soil pore status,but the improved effect was limited compared with ecological restoration mode.In without management modes,the content of water-stable aggregates which size less 0.25 mm was 62.89%.With the implementation of ecological-economic restoration modes,soil micro aggregates gradually transform to macro aggregate,which size was more than 5 mm and 5-2 mm.The order of soil water-stable aggregates stability in different ecological-economic restoration modes from high to low wasMyricarubramode,Castaneamollissimamode,ecological restoration mode,interplantationCamelliaoleiferamode inPinusmassoniana,Camelliaoleiferamode and without management mode.For Ecological-economic restoration mode,the shorter it was implemented,the less water-stable aggregates stability,which indicated that implementation duration was an important factor on water-stable aggregates stability.Soil organic carbon was dominated in those water-stable aggregates which size was more than 5 mm and 5-2 mm for different ecological-economic restoration modes.Meanwhile,the content of organic carbon in soil aggregate tended to be reducing with the decrease of soil aggregate diameter class.

ecological-economic;restoration modes;water-stable;aggregates;eroded red soil;organic carbon

2014-06-26

国家林业局行业公益类重大专项(201304303)资助;福建省属公益类项目(闽林研[2012]3号)资助;福建省森林培育与林产品加工利用重点实验室资助项目。

10.11929/j.issn.2095-1914.2015.01.001

S714.2

A

2095-1914(2015)01-0001-05

第1作者:李建民(1960—),男,硕士,教授级高级工程师。研究方向:森林培育。Email:lijmlky@126.com。