农民工市民化对扩大内需和经济增长的影响

2015-03-21山东省乐陵市农村信用合作联社宋高峰

山东省乐陵市农村信用合作联社 宋高峰

农民工市民化对扩大内需和经济增长的影响

山东省乐陵市农村信用合作联社 宋高峰

摘 要:受到城镇化及工业化的影响,农民工市民化逐渐增多,因此探究农民工市民化对扩大内需、经济增长的影响显得尤为重要。为此,本文基于农民工市民化的概念及其现状分析,从扩大城市内需、扩大农村内需两方面来剖析其对扩大内需的影响,并且从就业岗位、产业结构等方面阐述其对经济增长的影响,最后得出结论:农民工市民化可扩大内需,促进经济增长,为此,有关部门应当完善户籍制度,完善劳动力市场,特别是完善社会保障体系,扩大社保覆盖面。

关键词:农民工市民化 扩大内需 经济增长

1 前言

农民工已经成为经济建设的重要组成部分,截至2012年初,全国农民工人数达到2.8亿人,数量庞大。作为市场经济中的劳动力因素,农民工对市场具有调节作用,其流动对提高生产要素利用率、合理配置资源具有重要作用,进而促进经济增长。此外,农民工可扩大内需,在一定程度上缓解产品结构性剩余的问题,有利于我国经济增长。可见,探究农民工市民化具有现实意义。为此,本文分析农民工市民化对两者的影响,旨在为有关部门决策提供依据。

2 农民工市民化的概念及其现状

农民工市民化指的是社会转型阶段由农村到城市务工的农民工的角色转变过程,此过程中可能具有迁移地域、置换产业、迁移户籍等行为,同时在转化过程中,农民工的行为习惯、生活观念等也会发生改变,其在城市通过赚取工资来生活,尽管纳入城市人口的范畴中,但是不能公平享有医疗、住房、五险一金等福利[1]。目前,农民工已经成为城市建设的重要组成部分,其数量庞大,已经由1983年的200万迅速增长到2012年的2.8亿,仅仅30年的时间增长了139倍。除了数量上的增长变化,其他方面也发生了巨大改变。

和第一代农民工相比,第二代农民工具有不同的特点:其工资并非补贴家庭收入,而是整个家庭的全部收入;其工资的参照标准并非是务农的农民,而是其所在城市的生活居民。由于各种差异,导致农民工逐渐意识到其自身的经济地位,所以矛盾日益凸显。为此,农民工市民化的政策应运而生。只有符合以下三个特点的,才可称之为真正的农民工市民化[2]。(1)以家庭作为单位进行迁移,并非个人迁移。倘若是个人迁移,则可能存在这样的现象:有的农民工的工作在城市,在城市务工获得工资收入,但是只有其中很小的部分用于城市消费,大部分用来补贴农村家庭,同时其消费习惯尚未发生明显变化。只有以家庭作为单位进行迁移,孩子、父母都在城市,才可实现真正的市民化[3]。(2)四个转变:生活习惯、思想等越来越趋向普通市民;户籍城市化,将原来的农村户口迁移到城市;工作非农化,家庭收入的主要来源并非务农所得;居住在城镇,由农村迁移到城镇[4]。(3)福利待遇和普通市民同等,这是市民化过程中最关键的部分。只有享受同等的福利待遇,农民才可对城市产生归属感,融入城市生活中。

3 农民工市民化对扩大内需的影响

3.1 扩大城镇需求

3.1.1 提高消费能力

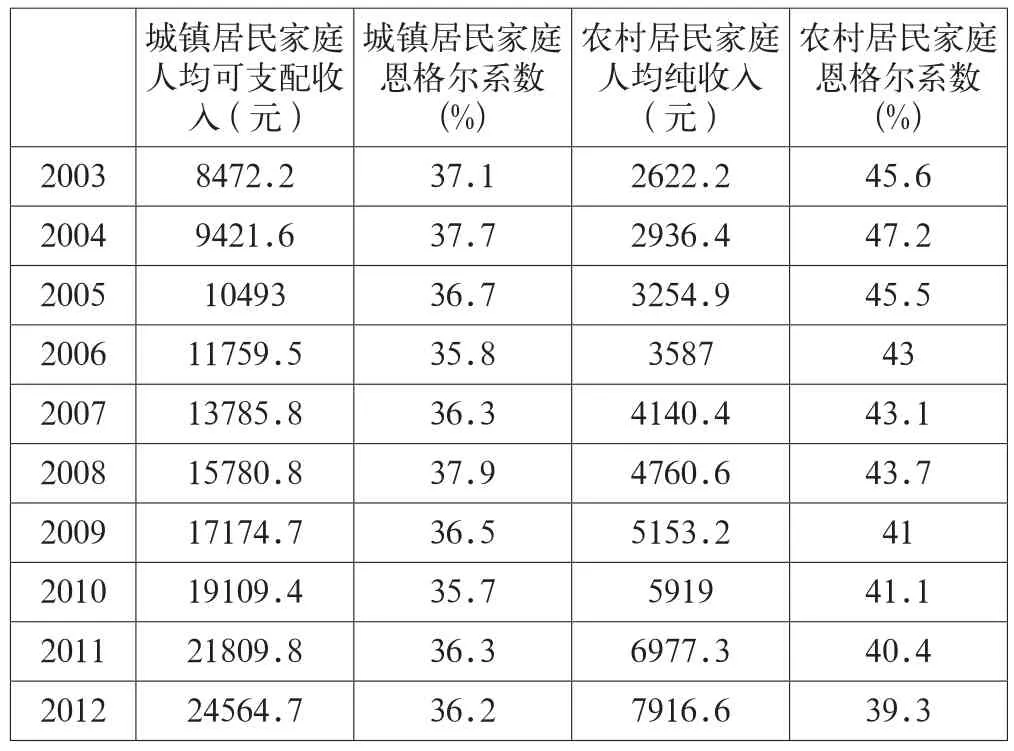

经济收入对消费水平起着决定性的作用,此外影响因素还包括社会制度、消费环境、市场完善程度等。由表1可知,2003~2012年期间,城镇居民的人均可支配收入始终比农村高,城镇居民的消费水平自然高于收入较少的农村地区,而农村居民在日常生活中的支出比重较大,因此城镇恩格尔系数低于农村的[5]。农民工市民化可将务农的农民变为城镇的市民,工作非农化,可取得更高的工资报酬。经济收入对消费具有决定性作用,市民化的农民随着工资收入的增加,消费能力也提高。此外,和农村对比,城镇的商品市场发展程度更高,并且具有健全的基础设施,这些因素都为提高农民工的消费奠定基础。

表1 对比城镇、农村人均可支配收入、恩格尔系数

3.1.2 转变消费习惯

农民工市民化,不仅提高了其消费能力,而且改变其消费习惯,有利于扩大城镇消费需求。

首先,在农村地区,农民通常将收入用于子女教育、父母养老[6]。通过农民工市民化变成城镇市民,一方面,他们会享受到同等的福利待遇,和城镇的居民一样,享受生育保险、失业保险、医疗保险等保险。五险为他们的生活提供了保障,因此,收入中用于储蓄的资金比重将会降低,进而他们可增加日常开支,减少用于储蓄的资金。另一方面,由于城镇更加重视子女的教育,因此父母特别重视培养子女的特长,为此农民工将增加用于培养孩子特长的资金。

其次,农村地区的居民消费观念不科学,较为落后。农民通常重视购买商品的数量,忽视其质量,并且具有“先攒钱后花钱”的严重思想。此外,农民在人情消费、婚丧嫁娶等方面花费较多。市民化后,农民变为城镇市民,生活在城镇中,逐渐受到城镇市民的影响。在和城镇市民生活的过程中,农民的生活方式、思想逐渐发生变化,消费观念也随之改变。

最后,农民工在城镇没有户籍,稳定性较差,因此他们通常将收入用于储蓄。通过市民化,农民转变为城镇市民后,这部分农民拥有城镇户口,即使未来出现失业,他们也会有失业保险作为保障,生活较为稳定。在生活稳定的情况下,他们对于生活的预期较好进而倾向于将收入用于消费。

3.1.3 消费结构、生产结构存在矛盾

消费、生产两种结构间具有紧密联系,相互影响。生产结构对于消费结构具有决定性作用,然而产品的生产又必须结合消费者的情况进行生产。为此,只有协调消费结构、生产结构,才可扩大居民消费,为经济的可持续发展提供有利条件。随着生产力的日益提高,国内的产品多种多样,并且人们的消费结构得到优化,但是目前国内消费结构、产品结构间矛盾仍然存在。因此,由于农村地区居民的消费能力不足,致使部分产品出现结构性过剩;有的产品出现结构性短缺的现象。然而,农民市民化后使得收入增加,同等享受社会保障,因此思想转变的农民将更加倾向于消费,不断扩大消费需求,从而改善国内产品结构性过剩的现象。

3.2 扩大农村需求

3.2.1 有利于农村资源的优化配置

农民工在市民化的过程中,他们居住在城镇,通过在城镇工作来获得工资收入,这样一来,农村地区的人口变少,随之务农的人口也相应减少。因此,农村地区的人均资源占有量增多,这样不仅改善农村地区“人口多田地少”的现象,缓解农村劳动力过剩的问题,而且有利于农业生产方式转变,实现粗放型生产转变为集约型生产。可见,农民工市民化,可使得农村地区的人均占有量增多,有利于农民充分发挥自身的聪明才智,改善农村劳动力过剩的现象;此外,农民工市民化可使得农村从事农业生产的农户扩大生产规模,为农业集约化经营奠定基础,进而促使劳动率提高。而且,劳动率的提高又增强农民的消费能力,进而扩大农村地区的消费需求。

3.2.2 有利于农村居民人均收入的提高

农村地区居民消费能力较低的关键原因在于经济收入较低,因此其购买力低。农民工市民化使得农村人口逐渐减少,致使农村人均资源变多,在生产率一定的条件下,农村地区居民的收入将会不断增加,尤其是农村采用集约化生产经营户,有效提高劳动生产率,最终导致农村地区人均收入的大幅度增长。

4 农民工市民化对经济增长的影响

4.1 可为城市发展创造更多的就业岗位

与农村地区的居民相比,城市居民既需要健全的基础设施,又需要舒适的生活环境,可见他们对居住条件要求更高。同时,由于城市用地受到制约,大部分的城市居民都是以小区的形式进行生活,为了满足日常生活的需求,城市居民就会产生各种需要,并且这种需要不断增加。比如餐饮,城市居民需要便捷、实惠的餐饮服务,因此这为城市创造了更多的就业岗位。

4.2 可优化产业结构

在农民工逐渐市民化的过程中,城市不断积累人力资本,为国家优化产业结构提供有力条件。人力资本是促进经济增长的有利因素,然而我国在积累人力资本方面还处于薄弱环节,尚未充分发挥人力资本对经济增长的作用。在偏远的农村,由于受到环境、市场发育不完善、受教育程度较低等因素的影响,农村难以进行人力资本积累,进而对农民工的长远发展产生不利影响,难以实现产业结构的优化升级[6]。同时,在农村地区,接受系统培训、教育的农民少之又少,造成农民的技能水平较低,这也是影响农民工就业的主要原因之一。由于农民工缺乏技能,他们只能做苦力工作,造成工资收入不高。在我国产业结构中,第一产业、第三产业占据的比重较大,而且大部分农民工都是从事服务业工作,工作的技术含量较低,然而农民工转变为城镇市民后,可提高自身的技能水平,进而提高服务业从业人员的素质,为产业结构的优化升级提供有力条件。

4.3 可增加城市住房支出

随着市民化的农民工逐渐增多,他们对于城市住房的需求逐渐变高,特别是他们对廉租房的需求,因此农民工市民化和所在城市住房支出间具有紧密关系[8]。城镇居民对住房需求逐渐提高,既推动房地产行业发展,又丰富居民生活,促进城镇经济增长。

此外,农民工市民化还可利用文化活动、政治等其他形式对扩大内需、经济增长产生影响。比如农民工市民化逐渐增多,对住房需求与日俱增,因此房地产行业的投资逐渐增加,对城市居民的经济收入产生积极影响,同时也增加其消费能力,进而增加当地的财政收入。

5 结论及建议

综上所述,作为经济建设的重要组成部分,农民工市民化对扩大内需、经济增长产生积极作用,并且这种作用将会表现得越来越突出。为了充分发挥农民工市民化的作用,有关部门应当从改革城市的户籍制度、完善劳动力市场、健全城市的社保体系、推动城镇化及工业化发展等方面着手,特别是完善社保体系。在完善社保体系过程中,有关部门应当扩大社保的覆盖面,将农民工纳入城镇社保体系中,使其共享经济发展成果。只有解决农民工的后顾之忧,提高他们对未来的预期,才可能提高他们的消费能力,从而扩大需求,促进经济增长。

参考文献

[1] 郭庆松.农民工市民化:破局体制的“顶层设计”[J].学术月刊,2011(6).

[2] 金三林,王宾,许召元.新时期农民工总体特征及发展趋势[J].开放导报,2011(4).

[3] 郭金丰.扩大国内消费需求必须加快农民工市民化进程[J].改革与发展,2011(7).

[4] 汤云龙.农民工市民化:现实困境与权益实现[J].上海财经大学学报,2011(10).

[5] 宋虎林.新生代农民工市民化途径和策略研究[J].经济研究导刊,2010(17).

[6] 胡智斌.试述“两栖式”城市化的进程中农民工市民化及政策建议[J].新余高专学报,2010(5).

[7] 董延芳,刘传江,胡铭.新生代农民工市民化与城镇化发展[J].人口与经济究,2011(1).

[8] 赵美英.农民工市民化的经济分析:成本收益与政策选择[J].经济问题研究,2007(5).

中图分类号:F240

文献标识码:A

文章编号:2096-0298(2015)06(b)-172-03