把“民间”搬上“舞台”——南音“指套”《锁寒窗》在不同文化空间之比较

2015-03-21陈振梅泉州师范学院362000

陈振梅 (泉州师范学院 362000)

泉州南音作为世界级非物质文化遗产,其音乐内容可以分为“指”“谱”“曲”,较于“谱”“曲”而言,“指”包含了丰富全面的内容,充分体现了南音的艺术深度与技术难度,并展现了特殊的功能,历来为南音表演领域和学术研究界所重视。前人的研究中,多数专著以表格形式对所有“指套”的构成、管门、滚门、故事背景等基本信息进行梳理1,也有对“指套”曲目发展、乐曲结构的整理分析2。在论文方面,一是从“五大套”3的视角对它们的人物故事、基本情况、特点4及衍进5进行阐述;二是以某一特殊“指套”为对象,对其音乐、源流进行研究6,而对于“指套”《锁寒窗》在不同文化空间中的比较研究则未见。本文通过田野调查及亲身实践,对传统形式与舞台化的《锁寒窗》进行比较,分析两者呈现出的艺术形式及内涵功能的异同,从而进行南音“指套”舞台化的思考。

一、南音“指套”《锁寒窗》简介

南音“指套”《锁寒窗》,由两章组成,首章《锁寒窗》和次章《北风吹》。首章曲牌【中倍内对·古轮台 普天乐】,五空管,七撩拍;次章曲牌【中倍·怨王孙入醉相思】,五空管,七撩落慢三。曲词描述女主人公慵懒孤守家中,思念远方情人,因天气寒冷,想为他做件寒衣送去,但又担心路途遥远,山路崎岖,故而只能独自回忆二人当初在花园内分离的场景,表现了主人翁思念、疑虑及爱恨交错的复杂心情。

经查阅,关于“指套”《锁寒窗》的出处多记载为《荔镜记》陈三五娘的故事7,但在苏统谋编著的《弦管指谱大全》中写到:“本套两曲,分两节。原本称为陈三五娘故事,但从明嘉靖《荔镜记》至上世纪的口述记录本《陈三》查对,都未见《锁寒窗》《北风吹》曲目,其内容也不符合《陈三五娘》的情景,故疑为思君闺怨曲,从属何故事或戏文,尚难查证。”

二、民间中的南音“指套”《锁寒窗》

“指套”有词有谱,偶尔用来清唱,但大部分都作为演奏乐曲。一般情况下,其演奏的形式可分为两种,一种是“嗳仔指”,所用乐器有嗳仔、琵琶、洞箫、三弦、二弦、拍板、小叫、响盏、四宝、双铃;另一种是“箫指”,仅用“上四管”8乐器演奏。一般情况下,南音讲究“起指煞谱”,即以合奏“指”为起始,中间演唱“曲”,合奏“谱”以示结束。

在民间的馆阁中,《锁寒窗》多采用“箫指”形式,作为乐员之间平时练习或自娱自乐之用,执拍者居中坐,琵琶、三弦、洞箫、二弦者则分左右两旁坐奏。另外,次章《北风吹》后半段《于冤家》转为“三撩拍”,曲牌为【醉相思】,南音的“散曲”中,多有“相思”类曲牌的曲子,且旋律优美,因此,在民间中,《于冤家》偶尔也被抽取出作为独立唱段演唱。

南音与其他乐种不一样,没有夸张的表情与丰富的肢体语音,没有夸张的身姿,也没有热闹的伴奏,传统奏唱中各样乐器都仅用一把,追求相互之间的“和”,拍板控制节奏,琵琶引领三弦,三弦跟随琵琶,洞箫丰富琵琶,二弦辅佐洞箫。

三、舞台上的南音“指套”《锁寒窗》

舞台《锁寒窗》的呈现选取陈振梅“梅花香自苦寒来”南音独唱音乐会为原型。此音乐会中,将“传统”与“创新”相结合:“传统”在于用“上四管”形式,人员坐太师椅,脚踩金狮完整演奏南音“指套”《锁寒窗》;“创新”在于加入清唱,并以两组乐器演奏人员演绎传统“交接乐器”仪式,旨在把即将失传的南音规制通过舞台化的形式加以传播,学生与导师的乐器交接也传达出“传承”的意义。舞台背景与“香”结合,加入“香”的LED动画,并在舞台摆放花架放置香炉,点上檀香,缓缓飘散的烟雾让时间的流动似乎慢了下来,也让观众在这缓慢的南音演唱之中静静聆听。舞台台位布置如下图:

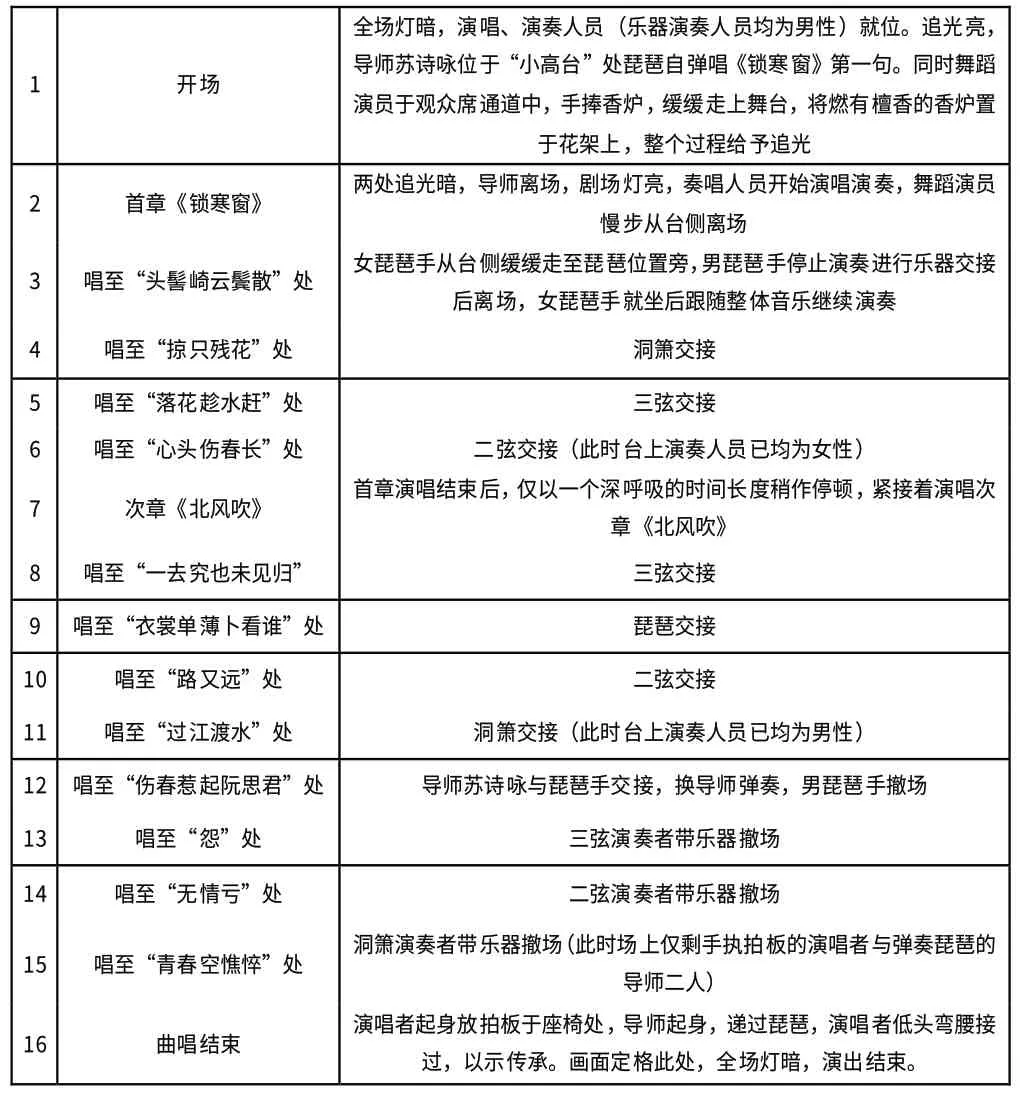

此次音乐会历时40分钟,整个过程音乐不间断,流程如下表:

1 开场全场灯暗,演唱、演奏人员(乐器演奏人员均为男性)就位。追光亮,导师苏诗咏位于“小高台”处琵琶自弹唱《锁寒窗》第一句。同时舞蹈演员于观众席通道中,手捧香炉,缓缓走上舞台,将燃有檀香的香炉置于花架上,整个过程给予追光2 首章《锁寒窗》 两处追光暗,导师离场,剧场灯亮,奏唱人员开始演唱演奏,舞蹈演员慢步从台侧离场3 唱至“头髻崎云鬓散”处 女琵琶手从台侧缓缓走至琵琶位置旁,男琵琶手停止演奏进行乐器交接后离场,女琵琶手就坐后跟随整体音乐继续演奏4 唱至“掠只残花”处 洞箫交接5 唱至“落花趁水赶”处 三弦交接6 唱至“心头伤春长”处 二弦交接(此时台上演奏人员已均为女性)7 次章《北风吹》 首章演唱结束后,仅以一个深呼吸的时间长度稍作停顿,紧接着演唱次章《北风吹》8 唱至“一去究也未见归” 三弦交接9 唱至“衣裳单薄卜看谁”处 琵琶交接10 唱至“路又远”处 二弦交接11 唱至“过江渡水”处 洞箫交接(此时台上演奏人员已均为男性)12 唱至“伤春惹起阮思君”处 导师苏诗咏与琵琶手交接,换导师弹奏,男琵琶手撤场13 唱至“怨”处 三弦演奏者带乐器撤场14 唱至“无情亏”处 二弦演奏者带乐器撤场15 唱至“青春空憔悴”处 洞箫演奏者带乐器撤场(此时场上仅剩手执拍板的演唱者与弹奏琵琶的导师二人)16 曲唱结束 演唱者起身放拍板于座椅处,导师起身,递过琵琶,演唱者低头弯腰接过,以示传承。画面定格此处,全场灯暗,演出结束。

四、“指套”《锁寒窗》在不同文化空间之比较

(一)艺术形式

同样的内容在不同情况下是需要采取不同的艺术形式去表现的,民间和舞台中“指套”《锁寒窗》的呈现,都只采用传统“上四管”的形式演绎完整的该首曲目,但不同的是:(1)音乐处理。民间中演奏的音乐部分自始至终都用“上四管”,乐器无调整,呈现出不变的完整状态;舞台上的演出则加入了开头导师的引唱,以及乐曲结束前乐器递减的处理,呈现变化中的完整状态。(2)演绎重心。馆阁里的形式以合奏为主,不讲究特别突出某一部分,注重乐器之间的“和”,乐手间通过演奏交流,整体的速度掌握在琵琶身上;舞台中则加入演唱,乐手之间的和谐更多为配合演唱者的诠释而服务,音乐的速度依演唱者的处理而定。(3)乐手安排。民间中的演奏仅采用一组人员,从头演奏至结束,但舞台上的演出,选用两组乐器演奏人员进行替换,以更直观的方式凸显该场演出的目的。(4)视觉效果。南音演唱演奏过程中,要求奏唱人员坐时不可超过椅子的三分之一处,身体端正,仅有琵琶可以盘二郎腿。无论是在民间还是舞台上,两者都遵循着南音的这一基本规矩,但与舞台上所用的太师椅不一样,馆阁中所坐的椅子较低,因此有时并不需要“脚踩金狮”,依具体情况而定。另外,舞台演出中还加入了“香”的元素,赋予整场演出特定的意义。

(二)内涵与功能

民间里的艺术形态,保留着当下南音最原始的状态,不附和,不哗众取宠,体现的是南音人之间自娱自乐的精神享受,带着浓厚的人格气息。传统南音的生存背景决定了南音人的气节,但同时也阻隔了人们欣赏南音的途径,这就驱使南音人需要寻找能够更有效传播南音的方法,因此将南音搬上舞台也成了一种直观有效的途径。

此舞台化的南音“指套”,以传承为主线,用香来隐喻南音,通过香线的绵延来表达南音传承。在精神层面,舞台化的南音将部分的自娱元素转向了娱人,虽然失去了部分灵性,但能和受众进行交流,不再使听不懂南音的人感觉自己像个“局外人”。在视觉层面,通过师生之间承接琵琶的演绎,表现了学生对老师的传承,也愿意像恩师们一样,犹如香线一般,燃灼自己,将南音的“香气”弥散到每个角落。

五、结语

对于将南音“指套”搬上舞台的行为,有赞成,同时也有反对。有人认为这样更有效的传承了结构庞大、不易学习的南音“指套”,将它的魅力通过舞台化更全面的展示出来,达到传承、传播的效果。同时也有人坚持传统的南音“指套”只可用于演奏,而不能用于演唱。但是作为处于这个时代的南音人,我们更加清楚南音受阻碍的方向在哪里,在笔者看来,作为许多传统的东西我们必须传承,比如它的礼节,礼节背后所推崇的意义,比如它的品格,当然这些是相对于外在的东西。将南音舞台化并非不可,但前提是我们不能去改变它最为本质的东西,因为一旦我们破坏了,那它也将失去了流传下来的意义。

世界是在进步的,没有一成不变的东西,任何事物都有发展的必要性,对其本身来说,那就是一种创新。舞台是能让人直观感受南音的一个重要途径,我们把南音搬上舞台,让它不在馆阁中随着老一辈艺人消失,这是一种进步,至少受众者开始知道了南音。作为传统乐种,南音的舞台化创新带有其独特的局限性,乐调的独特、方言的差异、曲谱的特殊、形式的单一等方面都是南音创新所需冲破的障碍。利用舞台化的形式对南音进行创新,是南音更好更为直观的展现给世人的一个重要平台。当然,事物的前进与发展都是夹杂着赞扬与质疑的,能够经得起时间考验的作品才是好的作品。南音的创新是融合,不是生硬的展示,也不是求媚的迎合,而是基于尊重的渗透。

注释:

1.王耀华,刘春曙著.《福建南音初探》. 福州:福建人民出版社,1989.12,第287页;王珊著《泉州南音》.福州:福建人民出版社,2008.12:56;王珊,王丹丹著.《中国泉州南音教程》.厦门:厦门大学出版社,2003.2:26.

2.吕锤宽著.《南管音乐》.台中:晨星出版有限公司,2011.12:85-104.

3.五大套:即南音指套《一纸相思》、《趁赏花灯》、《为君去》(亦有认为此套为《照见我》)、《心肝跋悴》、《自来生长》。

4.洪明良.《论南音五大套》.陈敏红编《泉州南音国际学术研讨会论文集》.厦门:厦门大学出版社,2014.12:192.

5.李寄萍.《明清南音“五枝头”指套衍进探究》,《中国音乐学》2012(4).

6.孙星群《梨园戏<井边会>与南音“指”<照见>的比照》、李寄萍《南音名指<我只心头>衍进史探》、马晓霓《南音套曲<金井梧桐>源流考论》、陈恩慧《探析南音指套<金井梧桐>》.

7.丁世彬著.《闽南弦管概论》.新加坡:中国(新加坡)上海书局,2009.11:82;王珊主编《泉州南音【指】集》厦门:厦门大学出版社,2006.12:168;泉州南音传习所安溪霞苑弦管等闲阁编《泉州弦管指谱全集》第31页。

8.上四管:指拍板、琵琶、洞箫、三弦、二弦.