论中国近代国立大学教育学科建制的影响因素

2015-03-20斯日古楞

斯日古楞

摘要:教育学科建制在中国近代国立大学中的演变历程是中国近代国立大学学科建制与发展的一个缩影。京师大学堂师范馆是国立大学教育学科建制之萌芽,国立东南大学教育系是其开端。随着“高师改大”运动,国立大学中教育科系院所得到扩充发展,而在20世纪30年代大学院系整顿中教育学科建制不同程度地受到影响。国立大学教育学科建制演变是由学校传统、学科知识、大学章程和宏观调整等多方因素综合作用的结果。

关键词:中国近代;国立大学;教育学科;学科建制

以京师大学堂师范馆的创办为起点,清末大学堂中已有教育学科建制萌芽。民国成立后,国立大学中教育科系院所的建立要比文、理、法、商、农、工学等科要晚,1921年国立东南大学最早设置了教育科系。随着大学设置标准的降低,国立大学中教育院系开始增多,受到20世纪30年代大规模院系整顿的影响,多数国立大学裁并或裁撤了教育院系。国立大学教育学科建制从创立、发展到裁并、裁撤,经历了一段大起大落的曲折发展历程。这一发展过程不仅受到大学传统、学科知识等内在因素的影响,还受到一个国家大学法规制度和社会需求引发的国家政府宏观调整的影响,学科建制演变是多方因素综合作用的结果。

一、国立大学与高等师范学校的渊源

教育科系院所的建立,固然需要人力、物力、财力,但并不是有了基本保障,就会有好的发展。国立大学教育科系院所的发展与其所属大学的历史渊源和传统有很大关联。事实证明,国立大学校史与师范院校有一定的渊源,其教育学科建制与发展较快。

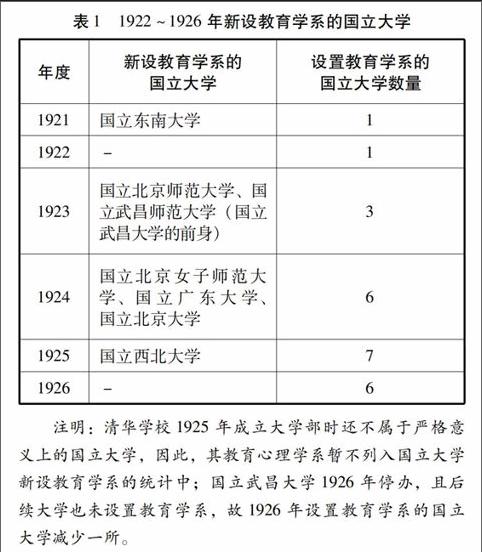

以1922~1926年间国立大学设置教育学系情况为例,见表1。

如表所示,北洋政府时期,已有7所国立大学设置了教育学系,除了国立北京大学和国立西北大学不是“高师改大”后的大学之外,国立东南大学、国立北京师范大学、国立武昌大学、国立北京女子师范大学、国立广东大学分别是南京高等师范学校、北京高等师范学校、武昌高等师范学校、北京女子高等师范学校和广东高等师范学校改办大学后成立的国立大学。还有一所未计入统计表的国立成都师范大学,在1929年开办本科教育时也设置了教育学系,由于南京国民政府成立后未将其划入国立大学范围,因此没有被列入表格之中。这么看来,20世纪20年代设立教育学系的国立大学中绝大多数具有师范教育的根基和传统。因此,当时国立大学广泛设置教育科系,很大程度上和国立大学与高等师范学校的历史渊源有关联。

教育科系院所保存较为完整的国立大学主要有国立东南大学(后期并入国立中央大学)、国立北平师范大学和国立中山大学。它们不仅较先设置教育科系,也最先开创了教育学的科学研究工作。国立东南大学就是在南京高等师范学校的基础上成立的国立大学,它在国立大学中最先设置了教育科系,也是较早设立教育研究所。它在办学过程中始终重视教育学科建设,即便在经费紧缺的艰难时期,也力保教育科系建制。1924年4月27日,校董事会面对经费困难,进行了一番学科调整讨论,当时郭秉文校长明确指出:“文理科为大学基本学科,应循序进行;教育科为南高递嬗而成,毕业学生极得社会信仰,国内大学办教育科者尚少,且无如本校之办理之完善,应予逐渐扩张,有附属之中小学,备该科研究试验之用,应继续办理”[1]。而农科开办较早,有较好的根柢;商科设在上海,又是社会商业发展的急需;工科虽有良好的师资队伍,财力紧缺之时,万不得已暂行停办。最终国立东南大学裁并工科,保留教育科,并加以完善。

国立北平师范大学是“高师改大”运动中唯一一所保存下来的师范大学。虽然北京女子高等师范学校和成都高等师范学校起初也改成师范大学,但在1931年后陆续与其他大学合并,前者归并于国立北平师范大学,后者与国立成都大学和公立四川大学合并为国立四川大学。可以说,国立北平师范大学是形式和内容上最完整保存师范特色的国立大学。国立中山大学的前身广东大学是借助广东高等师范学校的国立身份改组而成的综合大学。可见,国立大学的教育学科建制离不开大学师范教育特色的影响。教育学本身就是师范教育的核心学科门类,正因为如此,师范特色保持良好的国立大学中教育学科建制得以长期保存和发展。

同样在教育学科科学研究领域,具有良好师范教育传统的国立中央大学、国立中山大学和国立北平师范大学开创了新风气。它们设立研究所不仅培养了教育学术研究人才,还采用科学研究方法开展了教育实验调查,促进教育学科知识的科学化,通过人才培养和科学研究活动,推动了教育科学知识的有效应用与推广。

相反,国立四川大学也是合并了国立成都师范大学、国立成都大学和公立四川大学的产物,当有师范教育的传统才对。只是国立成都师范大学从成立到合并为止,“校长几乎是一年一换,由于变动频繁,他们基本上在学校没有什么明显的建树”[2],师范特色也没能得以较好地保存与发扬。正因为如此,三校合并后的国立四川大学也就没有多少师范特色可言,同时在办学经费紧缺条件下,教育学院被裁撤,与国立东南大学学科调整形成鲜明的对比。在沈阳高等师范学校基础上形成的东北大学到1928年文科才增设教育系,1929年改办教育学院,但是由于一开始就没有设置教育系,因此教育院系发展缺乏延续性,导致发展的根基不牢固,1934年被教育部训令暂停招生。正反面例证都能说明,在高等师范学校基础上建立的国立大学在发展过程中能否保持师范教育特色将会直接影响教育学科建制。

二、教育学科知识的科学化

20世纪20年代出现的国立大学教育科系院所的快速发展,表面上与“高师改大”运动相关联,但从根本上而言,离不开此时出现的教育“科学化”运动。“从20世纪初京师大学堂师范馆设置教育学方面的课程到清末的优级师范学堂和民初的高等师范学校,教育学科经过20多年的发展,已积累了一定的学术基础,此时,教育学科要在更高的平台上实现质的飞跃,在学术上以求进一步突破,无疑综合性大学更具优势,因此,在综合性大学设置教育学科符合教育学术自身发展的客观规律以及教育学科学术化的总体趋势。”[3]

随着杜威、孟禄、柏克赫斯特、克柏屈等一批国际知名教育家、心理学家来华讲学,西方先进的教育思想、理论与教育科学研究方法在中国得以广泛传播,教育研究开始采用教育调查、教育实验、教育测验等科学方法。同时,各大学教育学系陆续设置大量的科学课程,促进了教育学科知识的科学化。作为教育科学化运动的前沿阵地——国立东南大学和国立北平师范大学的教育学科内容的科学化自不必列举,就以国立北京大学的教育学系1924~1929年设置的课程为例(详见表2),足以看到此时教育学科知识科学化的大体趋势。

如表所示,1924~1929年间,国立北京大学教育学系课程设置中,教育内容的科学化程度显而易见。从其逐年加设新课程的情况来看,不仅增加各类心理学课程,还加设教育测验、教育统计、教育调查方面的课程,甚至还把当时国际上最新的教学组织形式——道尔顿制作为一门独立课程加以开设。

以国立北京大学为代表的一部分没有高等师范学校根基、师范特色不浓的国立大学的教育学系课程内容已经反映出当时教育“科学化”运动的成果。教育“科学化”运动,不仅提升了教育学科知识的科学含量,通过学科知识体系内在的发展,也提升了教育学学科地位,使国立大学的教育科系建制更具有合理性。“随着大学教育学科‘科学化运动的展开,教育学科学术价值逐渐为世人所了解,教育学科在大学的地位日益得到提高,学科进一步分化和完善。”[4] 正是由于教育学科知识自身的科学化与完善发展,国立大学陆续设置教育科系院所,通过学科建制才有力推动着教育学科的发展。

三、大学章程的政策引导

中国近代国立大学教育学科何以建制与发展,离不开大学法规制度所起的政策引导作用。教育学从《奏定大学堂章程》中的一门课程到1929年《大学组织法》中与文、理、法、农、工、商、医学等相并列的学科门类,制度层面上极大地提升了它的学科地位。《奏定大学堂章程》中教育学不具有独立学科地位,它属于政法科下设政治学门的主课,同属于文科下设英国文学门、法国文学门、俄国文学门、日本国文学门的补助课。《中外教育史》出现在经科各门的补助课中。民初《大学规程》中教育学同样作为课程之一,出现在哲学下设中国哲学和西洋哲学的科目之中。由此可见,清末民初的大学章程中,教育学仅仅是一门学科归属不够明确的课程,或归属于政治学,或归属于文学,或归属于哲学。

1922年11月1日教育部公布的《学校系统改革案》(壬戌学制)规定,“为补充初级中学教员之不足,得设二年之师范专修科,附设于大学校教育科,或师范大学校”[5]。“大学教育科”的表述充分说明教育部当时已默认了大学设置教育科,教育学从清末民初的课程门类逐步获得一定的学科地位。因此,1922年新学制明确了综合大学可以设置教育科。随着新学制的颁布实施,民初七所高师陆续改办成师范大学或综合大学,其中六所国立大学设置了教育学系。

教育学学科地位的真正确立要归功于1929年7月26日颁布的《大学组织法》。该法规明确规定,大学分文、理、法、教育、工、农、商、医各学院,教育学成为与文、理、法、农、工、商、医学并列的独立学科门类。1929年8月14日国民政府教育部颁布的《大学规程》详细规定,大学设教育学院,独立学院设教育科,内分教育原理、教育心理、教育行政、教育方法及其他学系,大学或独立学院不设教育学院或教育科,可设教育学系于文学院或文科。1934年5月19日《大学研究院暂行组织规程》进一步规定,大学分文、理、法、教育、工、农、商、医学各研究所,教育研究所的设置被提到议事日程。教育研究所的建立,对其学科建设与发展无疑是一次有力的推动。

1929年7月《大学组织法》明确了教育学的独立学科地位后,当时多数国立大学设置了教育学院或文学院中设置了教育学系,国立大学中教育学科建制成为普遍。可见,1922年新学制、1929年《大学组织法》和《大学规程》的颁布实施直接影响到国立大学中教育院系建制的发展。

1935年5月23日教育部颁布《学位分级细则》,明确提出教育科学位分教育学士、教育硕士和教育博士三级。遗憾的是1939年9月4日《大学及独立学院各学系名称》令中,规范和统一了文、理、法、工、农、商、医学院各学系称谓,惟独没有教育学院所属各学系名称的规范标准,显示出教育学科建制方面制度的漏洞。到了1948年1月12日国民政府公布《大学法》,大学分文、理、法、医、工、农、商等学院,回归到民初《大学令》七科之学的原型,教育学没有被专门列入大学学科门类中,教育学独立学科地位被取缔,这反映出政策制定者对教育学学科合法性问题的质疑。此次《大学法》在补充说明中提出,师范学院应由国家单独设立,而本法施行前已设立的教育学院,可以继续办理。国家此时已不鼓励和提倡国立大学设置教育学院系,而是采取相对封闭方式的独立师范学院设立教育科系。这在一定意义上说明,相较于文、理、法、医、工、农、商学等学科门类,教育学学科地位还不稳定牢固,从高深学问的视角看,教育学学术性还不及文、理、法、医、工、农、商学等学科门类。

四、政府宏观调控的制约

从国立大学设置教育科系院所到教育学科建制逐渐萎缩的历史轨迹中,我们看到政府的宏观调控能力对国立大学教育学科建制的设置与发展具有很强的约束力。政府不仅通过大学法规进行宏观调控,还通过相关政策的出台引导和约束国立大学教育科系院所建制。

民初政府设置高等师范学校的目的是培养中等学校师资,国立大学出于对硕学闳才的培养目标,没有考虑教育科系设置问题。20世纪20年代政府鼓励“高师改大”,由高等师范学校升格的师范大学和改组后的国立大学相继设置了教育科系。发展的顶峰时期,近三分之二的国立大学设置了教育院系。20世纪30年代,政府为了满足社会建设人才的现实需求,对国立大学院系进行大整顿,鼓励实类院系建设,限制文类院系扩展,导致教育院系在内的文类学科建制一度萎缩。

国立大学教育学科建制的去留问题,同时反映出国家对师资培养模式的考虑。1932年11月,时任教育部长朱家骅在《九个月来教育部整理全国教育之说明》中提到有关师资培养与师范教育的改革问题:一方面,国立大学设置教育院系的,鼓励招收若干名高等师范生,优其待遇,传授一定的专门科学外,修习若干教育学程,毕业时由教育部严格考试;另一方面,师范大学也招收若干名大学及专科学校毕业生,使其受一年或两年的教育学训练。朱家骅的改革思想很明确,就是保留国立大学教育学科建制,也保存师范大学的独立地位,鼓励师范大学和综合大学共同培养合格师资。按照该指示,教育部变更国立北平师范大学组织,“师大招收普通大学毕业生,授以一年或二年师范训练,职业教育师资,另以考试方法考取之”[6]。同年12月召开的国民党四届三中全会上,却出现了两种不同的提案。“一种认为师范大学应脱离大学而单独设立,教育部应设师范大学2所或3所,各国立大学之教育学院或教育学系概行并入师范大学;另一种则认为师范教育不应另设,以免畸形发展。这次论争的结果是:由于抗战爆发,各地师资日益紧缺,高等师范教育的地位得以重新确立。”[7]这一结果预示着国立大学中教育院系建制必定会受到限制,综合大学办师范教育的尝试暂告一段落。

综合而论,国立大学教育科系院所的发展历程充分证明,依托师范学校特色,国立大学中教育科系得以设置,同时通过教育学科知识的科学化,教育学科内在知识体系得以完善,加固了国立大学教育学科建制的根基,为教育学在大学制度中获得独立学科身份奠定了良好的基础。再通过大学法规的颁布实施,国立大学广泛设置教育科系院所,进一步促进了教育学科建设。面对社会发展的实际需求,国民政府教育部进行大规模院系整顿,国立大学教育院系建制受到制约。

参考文献:

[1] 南京大学校庆校史资料编辑组,学报编辑部.南京大学校史资料选辑[Z].南京大学,1982:134.

[2] 四川大学校史编写组.四川大学史稿[M].成都:四川大学出版社,1985:143.

[3][7]项建英.论近代中国大学教育学科设置模式嬗变[J].江苏高教,2009(3):141.

[4] 项建英.教育“科学化”运动与近代中国大学教育学科的发展[J].现代大学教育,2009(5):42.

[5]大总统公布学校系统令[G]//中国第二历史档案馆编.中华民国史档案资料汇编·第三辑教育.南京:江苏古籍出版社,1991.105.

[6] 教育部变更北师大组织[N].申报,1932-11-05(3).

(责任编辑钟嘉仪)