国外棕地研究进展

2015-03-20侯景新刘晓霞李开宇肖叶甜

肖 龙,侯景新,刘晓霞,李开宇,肖叶甜

(1.中国人民大学经济学院区域与城市经济研究所,北京100872;2.西安外国语大学旅游学院人文地理研究所,西安710128;3.西藏大学经济与管理学院,拉萨850000)

20世纪中期以来,随着西方发达国家传统工业的不断没落,大量工厂被迫外迁,导致城区形成了大量闲置、废弃的土地,这类土地被称为“棕地(brownfield site)”或“褐地”。此后,伴随着国家和社会对环境保护的不断重视,棕地问题越来越多地受到了各界的关注。而在工业化与城市化发展水平较高的地区或城市,棕地问题则显得尤为严峻[1],例如,20世纪70年代,美国许多城市频频爆发的固体废弃物污染事件,使那些受污染的、废弃的土地逐渐成为了全社会关注的焦点。此外,在具有悠久工业化历史的欧洲、日本等发达国家与地区,棕地问题也广泛受到了各界的重视。

1 棕地的定义与特征

“棕地”一词最早出现于英国的规划文献中,是与绿地相对应的规划术语。广义上,棕地是指已开发或利用过了的土地,是一个与未开发、未利用过的“绿地”相对应的概念。对于狭义上的棕地,各国、组织及学者则均有不同的认知与描述。

1.1 棕地的定义

国外对棕地的研究已经历了几十年的历史,不同国家和地区对棕地有着不同的理解与认知。最早对棕地作出正式界定的是美国1980年颁布的《环境反应、赔偿与责任综合法》(简称“超级基金法”)。根据该法,棕地是指已废弃、未得到充分利用的工业用地,以及已确定或疑为受到了污染的用地[2]。在美国,1994年美国环保局和住房与城市发展部将棕地定义为已废弃、闲置或未被充分利用的土地。对于棕地的完整法律界定,则是由美国于2002年通过的《小企业责任减免与棕地复兴法》做出的,指出棕地是因受到已存在的或潜在的有害污染物质的影响,而不能得到有效扩展和再开发的不动产[3]。该定义援引自《综合环境应对赔偿和责任法》。此后,美国环保署又于2005将棕地定义为:因存在现实环境污染或潜在污染,而使得再开发与再利用变得复杂的土地。英国政府,早在20世纪70年代就关注棕地问题了。在英国,棕地的外延更加宽广,棕地被广泛理解为闲置的或废弃的土地,此外,也有一些学者认为棕地必须是在规划政策或城市复兴目标的指导下,具有再开发可能和价值的土地[4]。在英国的《规划政策导则3》中,棕地被界定为已开发利用过的土地[5]。英国环境局也对棕地的概念作出过界定,认为棕地是被工业生产所污染、会危害和影响环境与相关主体生活但又具备治理与开发价值的用地。英国国家土地利用数据库则针对棕地的特征与性质进行了专门的归纳与总结,并把具有如下性质的土地界定为棕地:已开发且闲置的土地;闲置建筑;被遗弃的用地与建筑;其他仍在使用但在适当规划与许可下可进行开发的土地;其他仍在使用但具有继续开发潜力的土地[6]。在加拿大,被广泛认可的棕地定义是由2003年举办的全国环境与经济会议做出的。在这次会议中,棕地被界定为因存在已知污染或疑似受到污染而被遗弃、未得到充分利用但又具有开发潜力的商业与工业用地[7]。此外,欧洲经济与棕地更新网络执行小组也对棕地概念进行过界定,该小组将棕地定义为因之前使用者的不当使用而受到或将要受到污染的土地,包括已废弃和仍在使用的用地[8]。维基在线百科全书则将棕地定义为因受到现实的或潜在的污染而使得其扩展与再开发变得较为复杂的、废弃的、闲置的以及未能得到充分利用的工业与商业场所[9]。

1.2 棕地的基本特征

虽然各国对棕地尚未形成统一的定义,但就棕地的基本概念已达成了共识。根据土地使用情况,棕地可以是废弃的、闲置的,也可以是使用中的,但废弃闲置情况居多;根据用地形式,棕地既可是工业用地,也可以是商业、住宅与其他用地,但工业用地居多;根据区位分布,棕地既可以是城市棕地,也可以是非城市棕地,但往往以城市棕地为主。棕地与其他土地形式的主要区别在于其存在一定程度的污染或环境问题,且棕地的类型与形成原因是各不相同的[10]。综上所述,棕地具有如下4个基本特征:第一,棕地是已经开发和利用过的土地;第二,棕地部分或全部已废弃、闲置、未得到充分利用;第三,棕地已受到或将要受到污染;第四,棕地的治理与开发存在诸多障碍[7]。

2 棕地的分类

在西方,棕地主要是指因工业区、商业区的迁徙或停止运营而遗留在城市的场地和建筑。因此,国外研究最多的就是城市棕地。高孝礼等学者在整理外国文献的基础上,发现国外主要存在4种棕地分类标准。

2.1 污染源标准

根据污染源的不同,棕地可分为物理性棕地、化学性棕地与生物性棕地。物理性棕地是由土壤中的有害固体物质所引起形成的,如受到土壤中的医疗垃圾,铅、汞等重金属污染物的影响;化学性棕地是因受到化学物质的影响而形成的,如某些危害人类、动植物健康与生活的化学元素;生物性棕地则是由于受到生物性污染物质的影响而形成的,如在动植物的尸体分解过程中产生的危及人体健康的气态或固态生物性污染物质[11]。

2.2 治理与开发目的标准

根据不同的治理与开发目的,棕地可分为工业性棕地、商业性棕地、住宅性棕地与公众性棕地。工业性棕地是指适合开发成工业用地的棕地;商业性棕地是指适合开发成商业场所的棕地;住宅性棕地是指适合开发成居住用地的棕地;公众性棕地则是指可综合开发成公众设施用地的棕地。

2.3 土地症状标准

根据土地表现出的不同症状,棕地可被划分为疑似棕地与实事棕地。疑似棕地是指虽然经过专家评估但其存在症状仍然未能被判定是否符合棕地标准的土地;实事棕地则是指已经过专家评估且存在症状已被确诊为符合棕地判定标准的土地。

2.4 土地污染程度标准

根据不同的污染程度,棕地可分为轻度污染棕地、中度污染棕地与重度污染棕地。

3 棕地的污染风险与价值评估

3.1 污染风险评估

戴维·奥斯本与彼得·哈钦森[12]在他们合著的《政府价格:如何应对公共财政危机》一书中指出,建立完善的风险评估体系是实施有效预防公共危机的基础。因此,解决棕地这一问题的根本方法,应该是在最低的成本基础上进行预防,而非通过高支出进行治疗。基于这一思想,国外特别重视对棕地污染风险的监控与评估。

最早将风险评估应用于棕地研究的是美国。在超级基金项目里,风险评估是一项清理工具,主要用于评估棕地可能会给居民健康造成危害的风险大小,基于该工具可以有效地筛选出合适的修复方案,并实现棕地修复的目标。在加拿大推出的针对棕地治理与开发中所面临的障碍和问题的22条最佳措施中,风险评价与管理这一措施居于首位。此外,在棕地消极影响的评估及棕地分级方面,加拿大还建立了国家棕地分级系统,用于确定棕地治理与开发的优先次序。澳大利亚则在土壤污染程度的测定方面制定了相应的监测标准与体系,并提出了风险评价草案。欧洲国家也非常重视棕地风险的评估与控制。例如,英国在原环保法中增订的第57条就将风险评估的理念和思想引入了棕地管理[13]。奥地利也建立了具有4个等级的棕地风险评估体系,并且规定只有经过全面风险评估的棕地才具备申请公共修复基金的资格与机会。而在比利时,相关公共组织的主要任务则是负责评估棕地与配给棕地修复的优先顺序。瑞典政府则率先强调了棕地的风险评价不仅要考虑污染物的基本性质,还需考虑其浓度水平[14]。

3.2 价值评估

棕地治理与开发已成为了城市可持续发展的必然选择[15]。长远来看,棕地的治理与开发具有缓和环境压力、促进经济增长、改善城市交通与服务设施、焕发老城活力等诸多益处。20世纪90年代中期以来,经合组织就注意到了棕地的价值,指出棕地开发具有高达3.8的总产出系数,并且可以为广大利益相关者带来巨大的环境、经济、社会与文化价值[7]。

3.2.1 环境价值。“棕地”这一概念是基于环境保护而提出的,棕地治理与开发首先要考虑的就是其环境价值。据统计,美国棕地已超过50万块[16],其中工业棕地面积为 202.35 ×104hm2[17];英国棕地面积多达 30 ×104hm2[18];德国大约有 12.8 ×104hm2;荷兰大约有9 000 ~11 000 hm2[19]。可见,这些大面积的棕地若能得到有效治理与开发,则将带来巨大的环境效益。

3.2.2 经济价值。国外大量研究表明,棕地的治理与开发在吸引投资与增加税收和财政收入以及促进经济发展等方面具有显著影响。2008年,美国市长同盟发布的报告显示,棕地的治理与开发带来的实际税收收入高达4.08亿美元,远远超过了前两年的2.23亿和1亿美元。

3.2.3 社会价值。棕地的治理与开发对于解决存在于就业、旧有社区、城市衰败及城市公共设施方面的社会问题也具有显著的影响。据估计,若美国的棕地全部得到开发和利用的话,将为美国提供55万个工作岗位,每年可以带来超过24亿美元的税收收入[20]。

3.2.4 文化价值。城市棕地是工业社会的产物,从某种意义上可以说是人类一个时代的发展记忆,许多建筑体现了工业时代的先进性与审美倾向,在人类建筑史上具有划时代的文化意义。因此,某些棕地经过合理的改造与保存,可以塑造强烈的城市特色文化和市民场所意识。例如,已列入世界文化遗产名录的德国关税联盟12号矿区炼焦厂,已成为了德国工业时代的一个标志。

4 棕地治理与开发

国外在棕地治理与开发领域的研究最先始于技术层面。之后逐渐上升到包括与棕地开发相关的政策法律法规、环境风险和责任、利益相关者、对策以及棕地治理与开发价值评估等在内的管理层面。

4.1 棕地的修复技术

国外对棕地的研究始于棕地修复技术领域。国外在土壤修复技术领域最先取得突破的是物理修复、化学修复、生物修复和植物修复等技术和方法。例如,M.Águeda González等[21]与 R.L.Chaney 等[22]于 1983 年首次提出的植物修复技术,即是一种借助植物来吸收重金属从而修复土壤的方法。同年,英国学者A.J.M.Baker等[23]证实了植物修复技术的可能性。但另一些学者通过研究发现单纯使用植物修复技术会导致较低修复效率,这是由于待修复土壤存在重金属活性低、养分缺乏的现象,并且已发现的超富集植物或生物具有存量小与生长缓慢的特性所造成的。因此,他们认为辅以其他修复技术,则可以极大地提高植物修复技术的有效度。此后,针对这些修复技术及其具体的配合应用方法的研究在国外得到了不断的发展。

4.2 棕地开发的环境风险和责任

棕地与绿地相比,开发过程复杂得多。在棕地治理与开发的研究过程中,许多学者均意识到了这一特性。J.Boyd 等[24]与 K.Segerson[25]指出,不完全的市场使得棕地的各利益相关者在信息上存在严重的信息不对称问题,不确定的环境风险和环境责任信息让棕地的利益相关者担心会有损自身利益,进而影响到了棕地治理与开发的进程,如开发者或责任者因害怕承担过高的清理成本而逃避清理责任或延缓治理与开发进度,甚至不对棕地进行治理与开发。H.F.Chang等[26]明确指出,棕地治理与开发会受到实际操作过程中所涉及的连带责任等问题的影响。因此,有学者提出,环境保险或许是一条解决上述问题的新途径。例如,M.Cehlár[27]于 1997年对环境保险作为棕地治理与开发支持工具的可能性的研究,结果发现环境保险确实可以发挥有效的作用。此后,P.B.Meyer等[28]通过研究私营主体参与棕地治理与开发的过程,揭示了环境保险发挥作用的机制问题。

4.3 棕地治理与开发价值的评估

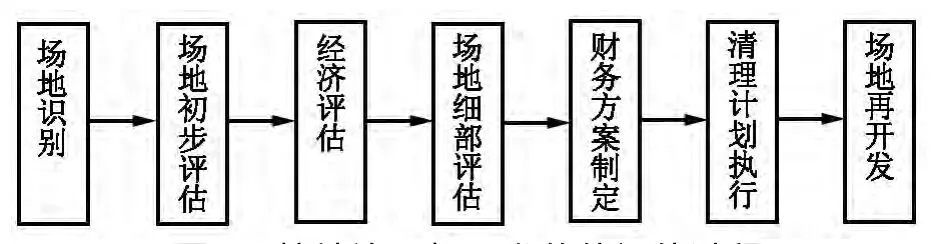

对棕地进行价值评估是棕地在治理与开发前的首要准备工作。C.A.De Sousa[29-30]从经济、环境和社会等方面对棕地治理与开发的成本和效益进行了比较,帮助加拿大多伦多地区的决策者评估了棕地治理与开发的可行性。T.O.Jackson[31]与 K.Ketkar[32]则在棕地的财产价值、棕地开发成本与效益以及治理与开发的可行性方面做了比较深入的研究。L.McCarthy[33]通过研究棕地的治理与开发过程,认为价值评估是棕地治理与开发的必要程序,并总结出了7个棕地开发评估步骤(图1)。

图1 棕地治理与开发价值评估过程Fig.1 The process of brownfield governance and development value assessment

4.4 棕地治理与开发的政策、法律与法规

政府政策与法律法规体系是棕地治理与开发的保障。国外学者的已有研究成果主要涉及两个方面,一是研究国家在法律制定、执行和管理等方面的作用。P.Catney等[34]认为政策制定对棕地的治理与开发具有重要作用。C.Bartsch等[35]在研究美国棕地行动议程与美国棕地指导修订手册的基础上,指出了国家在棕地开发进程中具有重要的职责和作用。此外,J.H.Perkins[36]和H.G.Robertson[37]通过研究棕地的新生法案及棕地治理进程中的创新法律,认为完善的法律体系对于棕地治理与开发工作具有极大的推动效应。二是研究州、地方政府的政策与法律同棕地治理与开发的关系,以及地方政府在棕地监管与责任规定等方面所发挥的作用。R.Hula[38]率先研究了密歇根州的棕地治理与开发情况,认为地方政府在政策法规的制定和监测制度方面发挥着重要的程序作用。R.A.Simons 等[39]与 H.Whitney[40]指出地方政府的政策措施对于棕地治理与开发工作具有促进作用。K.Wernstedt等[41]则强调了政府规划和政策在棕地管理中的核心地位。此外,R.Hersh等[42]认为州政府应该基于国家法律,并结合自身实际情况,提出适当的具体措施。

4.5 棕地的利益相关者

棕地的利益相关者是指在棕地的闲置、置换、开发及利用过程中,受到过棕地的影响或对棕地施加影响的个体与群体。这些影响可能是现实的,也可能是潜在的。这些个体与群体既包括当代人,也包括后代人,甚至包括一些非人类个体与群体[1]。

利益相关者是棕地开发与管理领域的研究热点之一。C.M.Dair等[43]将棕地的开发利用过程分为3个阶段,且确定了不同阶段所涉及的主要利益相关者类型,即棕地利用规划阶段主要涉及监管机构、服务提供机构和一些专业委员会以及利益相关团体和个体;棕地开发建设阶段包括开发商、专业顾问及一些利益相关团体与个体;棕地最终使用阶段的利益相关者则主要是最终使用者。各类利益相关者之间存在相互依存或相互冲突的关系。T.Dixon[44]指出棕地开发商与政府代理机构之间是一种相互依存的关系。K.Wernstedt等[41]则从相反的方向指出不同利益相关者会因存在各异的目的而形成相互冲突的关系。因此,应该尽可能求同去异使棕地的治理与开发工作得到顺利开展。

国外学者还独立将社区居民作为一个重要的棕地利益相关者进行了研究。棕地治理与开发能否顺利进展会受到社区居民参与积极性的影响。A.M.Pippin[45]指出社区居民会影响到棕地开发商的行动,同时,社区居民也能从开发中受益,这是一个双赢的过程。L.Solitare[46]通过研究发现目前许多棕地项目均只重视专家的意见与建议,而严重忽视了社区力量的作用和影响。

4.6 棕地治理与开发对策

在棕地治理与开发对策方面,国外研究亦取得了大量成绩。D.Stewart[47]与 D.Robinson 等[48]通过研究,认为协同制定开发方案、混合利用土地、采用高品质的设计技术等措施可以有效对棕地进行治理与开发,促进现代城市社区发展。K.Wernstedt等[49]认为信托与银行可以帮助解决开发资金问题。H.Tregoning 等[50],S.Sherman[51]和 R.Lafortezza 等[52]指出通过政府税收减免、财政支持和金融刺激等措施,可以有效振兴受污染的地区,恢复社区活力。研究表明通过不同的对策均可实现棕地的有效治理与开发。

5 述评

西方国家在实现工业化的过程中,首先出现了棕地问题,并针对其开发治理问题进行了大量的理论研究和管理实践[14]。国外学者在棕地修复技术、治理与开发价值评估、环境风险与责任、政策与法律法规、利益相关者及其关系等方面,展开了大量的研究。然而,棕地对于学术界来说尚是一个新的研究领域。因此,国外在该领域的研究活动亦存在诸多缺陷与空白,主要可以总结概括为以下方面。

第一,在棕地的定义认识上,各国因国情的不同,从而存在一定的差异,甚至在同一国家与地区存在多种不同的解释和认识。此外,学术界亦尚未达成明确而又统一的棕地概念认识。不明确的棕地概念阻碍了棕地理论研究与实践活动的深入开展。

第二,在棕地的成因方面,国外认为主要包括物理、化学与生物三大成因,然而棕地的形成原因是多种多样的。目前,国外主要集中于研究物理、化学与生物这三大成因,并且取得了不可否认的成绩,但是对这三大成因的研究过于宏观,细致性的成因研究与分析相当缺乏。棕地的成因会影响到棕地修复、治理与开发的全过程,因此,该领域仍然值得学者们继续进行探索与研究。

第三,在棕地的识别方面,目前国外主要依靠场地影响识别程序、工业污染评价指标及与土壤环境质量评价指标等来识别棕地,缺乏统一规范的棕地识别体系与棕地评价指标体系。因此,如何建立统一的棕地评价指标及体系将会成为研究焦点。

第四,在棕地类型方面,国外的研究活动主要集中在遗留或置换后的城市工业与商业污染用地方面。然而,棕地的种类与涵盖范围是非常广阔的,不仅包括污染、闲置、未充分利用的工业和商业地块,而且还涉及其他产业用途的地块;不仅包括城市棕地,而且还涉及农村与山区棕地。因此,研究不同类型与范围内的棕地也将是国外应该关注的一个领域。

第五,针对棕地风险防范的研究,目前在国外才刚刚起步。棕地风险防范问题是国外棕地治理与开发项目实施过程中必须要面对的重要课题,也是国外学者们应该关注的一大问题。

第六,研究棕地治理与开发中利益相关者的作用及相互依存关系的文献资料居多,而针对其冲突及如何协调的研究成果则相对缺乏。就算是已有的研究利益相关者之间利益冲突的文献,也主要是停留于对冲突现象进行解释的初浅层面上,而对于利益相关者之间利益冲突的形成机制、影响大小等则未展开深入的研究,这应该是今后研究的一个趋势与方向之一。

第七,棕地治理与开发是涉及经济、环境、社会与文化等诸多内容的复杂系统工程。对于棕地及棕地治理与开发的研究需基于多学科,在各学科基础理论的指导下进行全面阐释。众多趋势表明,多学科交叉研究将成为国外学术界的发展方向之一。

第八,棕地治理与开发是对遗留的、污染的地块进行治理与开发的实践过程,因而定量实证研究是不可缺乏的,实证是检验理论的坚实基础。目前,国外尚缺乏系统全面的棕地实证研究成果。因此,针对利益相关者关系的演化进程的实证研究亦是不可或缺的。

[1] 杨英武.城市褐色土地开发利益相关者的冲突及其协调策略研究——以福州市为例[D].福州:福建师范大学,2010.

[2] McCarthy L.The Brownfield Dual Land-use Policy Challenge:Reducing Barriers to Private Redevelopment while Connecting Reuse to Broader Community Goals[J].Land Use Policy,2002,19(4):287-296.

[3] 王欢欢,樊海潮.美国“棕色区域”的治理法律介评[J].环境科学与管理,2007,32(7):18-21.

[4] Golland A.Book Review:Greenfields,Brownfields and Housing Development,David Adams and Craig Watkins[J].Journal of Housing and the Built Environment,2004,19(4):413-415.

[5] Hall P,Gracey H,Drewitt R.The Containment of Urban England[J].The Geographical Journal,1974,140(3):386-408.

[6] 曹康,金涛.国外“棕地再开发”土地利用策略及对我国的启示[J].中国人口·资源与环境,2007,17(6):124-129.

[7] Nrtee T.Cleaning up the Past,Building the Future:A National Brownfield Redevelopment Strategy for Canada[M].Ottawa:National Round Table,2003.

[8] 邓位.城市更新概念下的棕地转变为绿地[J].风景园林,2010(1):93-97.

[9] 张华,郭鹏,王丽琴.“棕地”现象及其治理对策[J].环境保护科学,2008,34(4):48-57.

[10] 郭鹏,于明洁,朱煜明.棕地再开发项目综合评价研究[J].中国软科学,2009(S1):164-169.

[11] Tedd P,Charles J A,Driscoll R.Sustainable Brownfield Re-development Risk Management[J].Engineering Geology,2001,60(1):333-339.

[12] 奥斯本,哈钦森.政府的价格:如何应对公共财政危机[M].商红日,译.上海:上海译文出版社,2011.

[13] Thomas M R.A GIS-based Decision Support System for Brownfield Redevelopment[J].Landscape and Urban Plnnanig,2002,58(1):7-23.

[14] 梁艳丽.棕地开发的法律问题研究[D].南京:南京大学,2012.

[15] Brown B B,Perkins D D,Brown G.Crime,New Housing,and Housing Incivilities in A First-ring Suburb:Multilevel Relationships across Time[J].Housing Policy Debate,2004,15(2):301-345.

[16] Couch C.Greenfields,Brownfields and Housing Development[J].Town Planning Review,2002,74(3):348-349.

[17] Meyer P B.Brownfields,Risk-based Corrective Action,and Local Communities[J].Cityscape:A Journal of Policy Development& Research,2010,12(3):55-69.

[18] Lynch J M,Moffat A J.Bioremediation-prospects for the Future Application of Innovative Applied Biological Research[J].Annals of Applied Biology,2005,146(2):276-277.

[19] Chen I C,Shane N,Wang G S,et al.Application of Receptor-specific Risk Distribution in the Arsenic Contaminated Land Management[J].Journal of Hazardous Materials,2013,262(11):1080-1090.

[20] 罗思东.美国城市的棕色地块及其治理[J].城市问题,2002(6):64-67.

[21] Águeda González M,Carmen L.Growth of Four Varieties of Barley in Soils Contaminated with Heavy Metals and Their Effects on Some Physiological Traits[J].American Journal of Plant Sciences,2013,4(9):50-76.

[22] Chaney R L,Minnie M,Yin M,et al.Phytoremediation of Soils Metals[J].Current Opinions in Biotechnology,1997(8):279-284.

[23] Baker A J M,Brooks R R,Pease A J,et al.Studies on Copper and Cobalt Tolerance in Three Closely Related Taxa within the Genus Silene L.(Caryophyllaceae)from Zaïre[J].Plant and soil,1983,73(3):377-385.

[24] Boyd J,Harrington W,Macauley M K.The Effects of Environmental Liability on Industrial Real Estate Development[J].Journal of Real Estate Finance and Economics,1996,12(1):37-58.

[25] Segerson K.Property Transfers and Environmental Pollution:Incentive Effects of Alternative Policies[J].Land Economics,1994,54(7):261-272.

[26] Chang H F,Sigman H.The Effect of Joint and Several Liability under Superfund on Brownfields[J].International Review of Law & Economics,2007,27(4):363-384.

[27] Cehlár M.Environmental Insurance for Brownfields Redevelopment Activities and Feasibility Study as A Basic Part of Complex Solution[J].Acta Montanistica Slovaca,2004,9(1):5-8.

[28] Meyer P B,Kristen K R,Wernstedt K.Brownfield Redevelopers’Perecptions of Environmental Insurance:An Appraisal and Review of Public Policy Options[M].Lincoln:Lincoln Institute of Land Policy,2002.

[29] De Sousa C A.Brownfield Redevelopment versus Greenfield Development:A Private Sector Perspective on the Costs and Risks Associated with Brownfield Redevelopment in the Greater Toronto Area[J].Journal of Environmental Planning and Management,2000,43(6):831-853.

[30] De Sousa C A.Turning Brownfields into Green Space in the City of Toronto[J].Landscape and Urban Planning,2003,62(4):181-198.

[31] Jackson TO.Environmental Contamination and Industrial Real Estate Prices[J].Journal of Real Estate Research,2002,23(1):179-199.

[32] Ketkar K.Hazardous Waste Sites and Property Values in the State of New Jersey[J].Applied Economics,1992,24(6):647-659.

[33] McCarthy L.Brownfield Redevelopment:A Resource Guide for Toledo and Other Ohio Governments,Developers and Communities[M].Toledo:Urban Affairs Center,the University of Toledo,2001.

[34] Catney P,Henneberry J,Meadowcroft J,et al.Dealing with Contaminated Land in the UK through‘Development Managerialism’[J].Journal of Environmental Policy &Planning,2006,8(4):331-356.

[35] Bartsch C,Dorfman B.Guide to Federal Brownfield Programs[M].Washington DC:Northeast-Midwest Institute,2000.

[36] Perkins J H.The New Law on Brownfields[J].Environ-mental Practice,2003,5(1):1.

[37] Robertson H G.Legislative Innovation in State Brownfields Redevelopment Programs[J].Journal of Environmental Law and Litigation,2001,16(1):1-80.

[38] Hula R.An Assessment of Brownfield Redevelopment Policies:The Michigan Experience[J].New Ways of Doing Business,2003,26(4):251-280.

[39] Simons R,Jaouhari A E.Local Government Intervention in the Brownfields Area[J].Economic Development Commentary,2001,25(3):12-18.

[40] Whitney H.Cities and Superfund:Encouraging Brownfield Redevelopment[J].Ecology Law Quarterly,2003,30(1):59-112.

[41] Wernstedt K,Hersh R.Brownfields Regulatory Reform and Policy Innovation in Practice[J].Progress in Planning,2006,65(1):7-74.

[42] Hersh R,Wernstedt K.The Brownfield Bargain:Negotiating Site Clean-up Policies in Wisconsin[M].Washington DC:Resources for the Future,2003.

[43] Dair C M,Williams K.Sustainable Land Reuse:The Influence of Different Stakeholders in Achieving Sustainable Brownfield Developments in England[J].Environment and Planning A,2006,38(7):1345-1366.

[44] Dixon T.Integrating Sustainability into Brownfield Regeneration:Rhetoric or Reality?An Analysis of the UK Development Industry[J].Journal of Property Research,2006,23(3):237-267.

[45] Pippin A M.Community Involvement in Brownfield Redevelopment Makes Cents:A Study of Brownfield Redevelopment Initiatives in the United States and Central and Eastern Europe[J].Georgia Journal of International and Comparative Law,2009,37(3):589-620.

[46] Solitare L.Prerequisite Conditions for Meaningful Participation in Brownfields Redevelopment[J].Journal of Environmental Planning and Management,2005,48(6):917-935.

[47] Stewart D.Smart Development for Brownfields:A Futures Approach Using the Prospective through Scenarios Method[J].Dublin Institute of Technology,2004,28(1):79-102.

[48] Robinson D,Angyal G.Use of Mixed Technologies to Remediate Chlorinated DNAPL at A Brownfields Site[J].Remediation Journal,2008,18(3):41-53.

[49] Wernstedt K,Meyer P B,Yount K R.Insuring Redevelopment at Contaminated Urban Properties[J].Public Works Management& Policy,2003,8(2):85-98.

[50] Tregoning H,Agyeman J,Shenot C.Sprawl,Smart Growth and Sustainability[J].Local Environment,2002,7(4):341-347.

[51] Sherman S.Government Tax and Financial Incentives in Brownfields Redevelopment:Inside the Developer’s Pro Forma[J].New York University Environmental Law Journal,2003,11(2):317-371.

[52] Lafortezza R,Sanesi G.Planning for the Rehabilitation of Brownfield Sites:A Landscape Ecological Perspective[C]//Donati A A,Rossi C,Brebbia C A.Brownfield SitesⅡ:Assessment,Rehabilitation and Development.Washington DC:Scientific Research Publishing,2004:21-30.