以多元评价引领学生快乐成长

2015-03-18张爱萍

张爱萍

北京外国语大学党委书记韩震教授曾说:“思想品德本质上不是知识,不是记住了什么,背过了什么,而在于日常的践行。”可见,思想品德课最终是以学生的行为习惯,作为学业评价的主要依据,让学生的“知”“情”“意”“行”达到有机协调,使学生具有良好的思想品德和行为习惯,具有健康的心理和健全的人格。

然而,我们常见的一些思想品德课只侧重于用纸笔测验方式对学生进行考评,考查学生对知识的掌握情况,结果不能全面考查学生的综合素质。这就要求我们教师要转变观念,认真探索多元、开放的学业评价模式,评价实施过程中要关注人与人的发展,体现人文关怀,使学业评价真正能引领学生快乐成长。

笔者结合自身教学实践,就如何合理地、全面地评价学生思想品德课的学业成绩谈几点粗浅的看法:

首先,善用激励评价,为学生快乐成长洒满“阳光”。当今的教育提倡让“学生自由发展”,对于学生来讲,最大的自由就是他们的个性得到尊重并发扬。《思想品德课程标准(2011版)》指出:“教师在自然状态下,有目的、有计划地观察学生在日常学习、生活中所表现出来的情感、态度、能力和行为,并记录下来,作为对学生进行评价和引导的依据。”教师应以发展的眼光,从多方面衡量学生,为不同学生制定不同目标,肯定他们一点一滴的进步,让每个学生在自尊、自信中快乐成长。

在多年的教学生涯中,我主动与班主任老师沟通,配合其开展学生工作,结合学生的个性特长,把学生参与的社团活动、主题教育活动、科技、艺术、体育等各项活动的成果,作为衡量一个学生思想品德课学习的成绩给予记录、评价,并开展评比表彰,让每一个学生都能发现自己身上的闪光点,体验到成功的喜悦。

“尺有所短,寸有所长。”相对于结果,过程更能反映每个学生的发展变化,体现出学生成长的历程。实践证明,激励性评价对于某阶段或某方面学习有困难的学生来说,具有特殊的意义,甚至可以改变他们的一生,是他们快乐学习成长不可或缺的“阳光”。同时,为了引领学生快乐学习,在课堂教学中,应尊重学生的个人感受和独特见解,把思考、发现、批判的权利交予学生,使整个学习过程个性化。多给学生畅所欲言的机会,让学生在学习过程中,个性、特长得到发展,情感、态度、价值观得到关切,从而使学习成为发自内心的需要,这样就能充分发挥学生的能动性,真正从“我要学”发展到“我爱学”。另外,对有独到见解的学生应给予支持与鼓励,如“学得不错”“你的观点很有新意”“你的发言很精彩,谢谢你”“没有想好、先坐下,再想想,一定会想出来的”等。生动、丰富、富有激励性的评价能最大限度地调动学生学习的主动性、积极性,教师运用好的评价方式和态度,能激励学生的上进心,促进学生智力的发展和感情的升华,为学生的学习注入新鲜的活力。

其次,活用考试评价,为学生快乐成长降足“雨露”。《思想品德课程标准(2011版)》强调:“考试方式应灵活多样,如,辩论、情景测验、开闭卷的笔试等。” 纸笔测验作为一种传统评价方式,仍是今天的主流评价方式。教师应加强考试命题研究,准确把握学科特点,结合学生特征,选择最合理的评价方式,在考查学生“双基”的基础上,加强与学生生活的联系,根据具体情形来考核学生的道德标准和价值取向;鼓励学生创造性思维,提倡多角度、多层次地分析问题和解决问题;注重考查学生的阅读和提取信息的能力、运用所学知识分析问题的能力;注重培养学生学科思维能力与表达能力。

例如,笔者在2014年1月期末测试中,根据我县正在开展的为期一年的“建设文明城、文明交通行”活动,命制了如下试题:

2013年12月23日,我县在县文化中心召开“建设文明城、文明交通行”动员会,决定从2013年12月30日起至2014年12月31日,在全县组织开展“建设文明城、文明交通行”活动。为此,某校八(3)班进行了为期一周“远离陋习,文明交通”的宣传教育活动,假如你是该班的学生,请你积极参与,并完成下列任务。

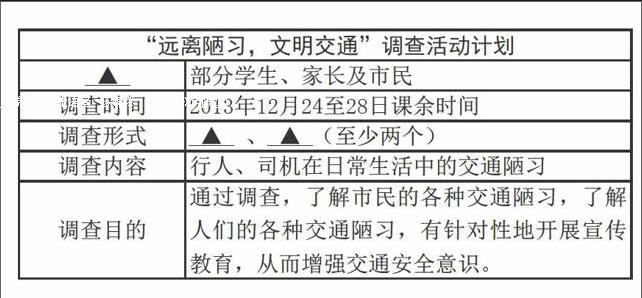

1.参与调查:下面是小凯同学制定的调查计划表,请你帮小凯同学完成下表:

“远离陋习,文明交通”调查活动计划

▲ 部分学生、家长及市民

调查时间 2013年12月24至28日课余时间

调查形式 ▲ 、 ▲ (至少两个)

调查内容 行人、司机在日常生活中的交通陋习

调查目的 通过调查,了解市民的各种交通陋习,了解人们的各种交通陋习,有针对性地开展宣传教育,从而增强交通安全意识。

2.自我反省:在主题班会上,同学们结合自身实际,反省自己的一些交通陋习。请你列举一例交通陋习,结合行为和后果的关系说说其危害性。

3.行动指南:在活动中,同学们准备向全县的中小学们发出倡议,请你将下列倡议书内容补充完整。

本题的设计结合学生生活实际,关注现实问题和社会热点,以探究的形式考查学生运用知识分析问题、解决问题的能力,凸现人文关怀,尽显学生生命成长的气息,促使学生在思品学习中实现情感态度、价值观的发展,学会学习交流、引导学生践行,为全面发展奠定基础。

(作者单位:江苏省淮安市洪泽县教师研修中心)

责任编辑/江晨曦