纸媒深度报道如何引人深读

——《苏州日报》“新闻+1度”版的编辑实践

2015-03-16周奉超

□ 文/张 波 周奉超

纸媒深度报道如何引人深读

——《苏州日报》“新闻+1度”版的编辑实践

□ 文/张 波 周奉超

告别外在的“身型结实”,纸媒原创深度的“核”能怎么变、又该怎么变?《苏州日报》的“新闻+1度”主张去掉文字“厚度”,扩展表述的“角度、鲜度、跨度、硬度”。通过移动的视角,期刊式关注“多面、厚重、有趣”的天下事、身边事,旨在为“融”时代下的纸媒深度报道转型“创新探路”。

融媒体 深度 转型

拿起报纸,一般你会翻多久?如果有幸被一条大稿“拴”住,你的性子又能耐多久?两个问号引出的是关于纸上新闻的同一个拷问:当下,纸媒究竟需要什么样的“深度”?什么样的深度才能吸引读者去“深读”?

深度新闻,是纸媒的传统“高地”,也是今时党报所剩无几的“王牌”之一。而面对 “融”时代所带来的信息发布更快、读者选择面更宽、阅读口味更“刁钻”等挑战,洋洋洒洒、一题不能见底的所谓“深度”早已尽失眼球。摒弃了外在的“身型结实”, 纸媒深度之“核”究竟该怎么变,又能怎么变?

内容是纸媒的王道。顺应深度新闻诉求和表达的变化趋势,通过内容策划、题材选取、叙述方式、呈现角度的多维联动,进行“深耕”和转型,是一种破题之道。基于此,《苏州日报》2015年度改版中新设深度新闻板块“新闻+1度”,从日常新闻素材中,组织提炼每期话题,通过叙事口吻软化、观察角度锐化、呈现方式活化的操作手法,让深度报道“有料、有据、有型”,取得了较好的传播效果。

有“料”才能“深”有所值

——紧盯热点讲好“普通话”,“我说的”正是“你想看的”

按照业界普遍观点,深度报道的“深度”,体现在所报道事件的内涵和外延上。能否真实、准确挖掘并呈现这些内涵或外延,是深度报道成败的关键。

相比于一般动态新闻,热点新闻的来龙去脉、影响效果等更引人关注,自然也是深度报道选题的第一考量。但这类深度报道绝不能兀自拔高、更忌无病呻吟,在编排中,必须抓准读者最关心的“点和眼”,即我们俗称的“料”,再用通俗易懂的方式答疑解惑,让读者感到“深”有所值,使“我说的”真正成为“你想看的”。

2014年底,被称为“史上最严”的苏州版新交规发布。此前,有关“交通违章处罚有大动作”的信息已经在门户网、微信朋友圈传得沸沸扬扬。话题早已不新鲜,但具体“变了什么”“如何应变”,一直是雾里看花。就在小道消息疯传、网友扎堆跟帖的当口,12月5日,交警部门在《苏州日报》权威发布实施细则“以正视听”。慢一拍+急一度,被动喂料又被迫跟进,一则新交规留给纸媒的可操作空间也就这么大了,“旧闻新做”就是新常态。新政怎么解、标题怎么起、版式怎么划,成了编辑团队当天接手新闻的最大困扰。犯难,因为大家目标一致:在经过数十小时信息播报、滚动刷屏之后,第二天,报纸如何还能让读者驻足几秒、盯上几眼?

没有快报、快闪的先天优势,如何将数千字的政策条文“变”为读者最想看的新交规“说明书”?单看新版交规的文字,与常规驾考理论读本无异。它关乎全市两百万司机、上千万家庭的点就四个字——“史上最严”。这一“四字定性”,自然也就是整篇报道的基调。将新交规的“严抓、严罚、严扣”说透,以司机们举手投足最容易“犯浑”的盲点为例,新旧交规扣罚对比跃然纸上。

整篇新闻编排分成三个部分:消息发布(背景),五大违章怎么罚(重点),交警指引(链接),背景和链接作为阅读佐料,精简处理,版面主体突出平常关注,“闯红灯、违停、闯禁区、超速、缴罚款”,《被拍到两次闯红灯就得去驾校回炉》的警示标题,配合首批严管区域示意图,较为完整地表达出新版交规“严在哪、怎么严、严多久”。报道见报后,反响热烈,甚至有热心读者第一时间打来电话,称报纸当天的小标题被他当成了“交通口诀”。

有“据”才能“深”有所得

——理性思考亮出独家观点,“人尽皆知事”我报有新意

“由此及彼、以点窥面”,是深度报道的价值所在。在移动互联时代,纸媒深度报道要实践并优化这一“价值”,独家视野、独家观点不可或缺。这就是深度报道的“据”,手中有“据”,才能“人尽皆知事,我报有新意”。

手中有“据”的前提是采有所“想”、作之有“问”。对于后道编辑,如何从平淡的稿子中挖 “据”、显“据”则更为关键。这里首要是敢于追求新闻的第二落点,说别人没说过的话和事。苏州轨道交通3号线开工,虽是常规消息,却是全城瞩目。3号线怎么走,与1号线、2号线怎么接驳,经过哪些小区……当微博微信、电台电视密集播报完“开工动态”之后,人们对于轨交3号线还会有好奇吗?

当日的轨交3号线,通观记者采回的两条稿,最“高大上”的讯息是——苏州轨交开出了“井”字型;最能拉近人的细节是——全线37个站点(包括位置和名称)。这就是“第二落点”。由是,我们在编排时将开工消息仅仅作为一个由头,整个版面以地铁3号线走向和站点示意图为主骨架,落点在3号线的前世今生,“诞生记、换乘王、城事、数读”4个主题让一条地铁的开工消息全景式延伸开来。版面上没有一张图片,却一样做到了“文里见图”“表图互答”,且差异化突出苏州地铁两纵两横“井”字成型的工程亮点。半个版的见报体量,居然也做到了“新闻包场”。

手中有“据”,还要注重发散型思维、链接式组合,把话题事件一次说够说透,把新闻元素“一网打尽”。与轨交3号线解读的“另辟蹊径”不同,《45分钟100块,早教课值不值》的新闻观察则在案例引发疑问的基础上,强调以“理”服人。“感性话题”+“理性观照”,引子+求证,既抽丝剥茧式地层层深入,缘事而发,又“不把话说死”,给话题可能引发的各种思考以足够的表达空间。“45分钟100块”的早教课,从一堂早教课说起——“蹦蹦跳跳45分钟”孩子们在干吗?“45分钟收费100块”大人们图个啥?——围绕这些问题,先是有“赞”有“弹”;接着“连线国外”,别人的早教怎么做;然后教育专家“顺势”给出说法;最后反思式提醒:“望子成龙,请关爱娃娃每一步”。一篇长文,经过编辑思路的重组,围绕“因而→继而→进而→从而”的逻辑内核,“观点陈述”得以递进式深入,各种声音亦有序表达。一则有关教育亲子的话题,最终回归平实生活。

有“型”才能“深”有其乐

——多变版式跳出文山字海,“浅阅读”里蕴含深思考

深度报道要抓住眼球,除了文字,还得靠版面。这是当下纸媒深度新闻表达有效和价值提升的必然环节。《苏州日报》的“新闻+1度”版力图调动所有版面元素“为我所用”,强调呈现方式活化,既打造文图表各司其职的“视觉美”,又突出主次分明、文图互补的“阅读易”,让深度报道变得有“型”,“深”有其乐。

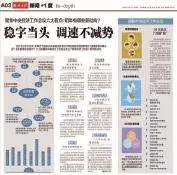

版面“美感”首先来自“差异化”。《苏州日报》多年实践的版面理念是:“美”与整个版面的情趣密不可分,自然也来源于因“文”而异的挖掘。具体到“新闻+1度”版面,通常文、图、表的元素综合,因此,它的集约呈现是“跳”出文章的。如“图解中央经济工作会议”,就是版面元素交叉运用和集中呈现的活例。两条稿、6个图表、6个关键词“解构”了一则时政要闻,半个版“把该说的都说了”。由这一案例来看,版式并非是“深度”新闻的终极目标,而是纸媒阅读的一种特色表达——报纸深度原来也可以这样“讲述”的。与图片、表格相类似,精要的文字提示,也是辅助阅读和避免版式单一的方式,文、图、表结合,最大程度地缓解“文山字海”本身带来的视觉疲劳和阅读倦怠,进而带动深读。值得一提的是,深度编排效果的实现,不在于版面元素的“多”和“杂”,而在于“准”而“精”,单单是把这些元素放在一起,不读文章,也能自成一体。

多元化表情强化新闻的价值诉求。多元化编排倡导的是一种“口味”,以口味的特异性和和可供选择性来实现“人本位”的阅读服务。作为新闻表述形式的集合,“新闻+1度”的版面“表情”,本质上属于新闻制作范畴。整合“表情”的目标在于增强表现力——既真实客观地呈现新闻细节,又使多条关联新闻组合时达到平衡。如《微型公交:运量不微,还不添堵》,原文是一条新公交上路的动态小稿,通过版面制图虚实线“勾”出新旧公交车的大小差异,实景图与示意图相结合,文字只作为辅料,一则科技观察跃然纸上。

“融媒体”时代,不同载体传播新闻,其核心标志是差异和个性。苏州日报“新闻+1度”在纸媒深度报道上的编辑实践,旨在强调“问题自然提出,思考有理有度”。去掉文字“厚度”,却延展了新闻的“角度、鲜度、跨度和硬度”,将新闻的纸面呈现价值最大化。

(作者单位:苏州日报社)

编 辑 梁益畅 46266875 @qq.com