贵州贞丰红岩岩画在高校“装饰画”教学中的应用探讨——以遵义师范学院美术学院为例

2015-03-15牟孝梅张丽娜张晓霞遵义师范学院美术学院贵州遵义56300中央民族大学民族学与社会学学院北京0008

牟孝梅,张丽娜,张晓霞(.遵义师范学院美术学院,贵州遵义56300;.中央民族大学民族学与社会学学院,北京0008)

贵州贞丰红岩岩画在高校“装饰画”教学中的应用探讨——以遵义师范学院美术学院为例

牟孝梅1,张丽娜1,张晓霞2

(1.遵义师范学院美术学院,贵州遵义563002;2.中央民族大学民族学与社会学学院,北京100081)

摘要:贵州贞丰红岩岩画以线为主的中国传统装饰艺术语言,描绘了生活在此的先民的生存信息,其装饰性的艺术表现手法、文化内涵的表达原则是当今贵州高校“装饰画”教学得天独厚的源泉,挖掘和研究这些贵州少数民族美术并将其运用到教学探索中,会成为贵州高校装饰艺术类课程教学的特色部分。

关键词:贵州贞丰岩画;装饰画;教学

一、贞丰红岩岩画简介

贵州地处云贵高原东部,境内多高山峻岭,深谷河流,气候属亚热带湿润季风气候,据考古资料显示这里自旧石器时代开始,就有先民在此生活,特别是沿大江大河周围更是人类优先选择的生存之处。流经贵州西南的北盘江为古代牂牁江,是从古至今孕育贵州文明的一条母亲河,也是贵州通往省内外的一条重要通道,历经岁月沧桑的贞丰红岩岩画正位于北盘江下游,记载着北盘江流域古代民族文化发展的印迹,也记录了生活在此的各个时期先民的物质和精神文化。作为贵州少数民族先民文化载体的贞丰红岩岩画,是一份宝贵的历史文化遗产,其独特的地域民族文化特征,为当今的文化发展提供借鉴和启示,是贵州高校教学值得借鉴的教学资源。

贞丰红岩岩画绘于贞丰县沙坪镇金山村(原石柱村),笔者田野调研时听村民介绍,这片绘有岩画的山崖当地人称为红岩,根据国际岩画命名原则,通常情况下以当地地名的最小单位为准,因此,本文就以红岩岩画为名。岩画岩壁主体朝南,海拔高度548米,岩画长约400多米,高约180米左右,位于地面1米到约20米之间。贞丰红岩岩画既有西南岩画的共同特征,又有自己的地域性,它属于中国西南涂绘岩画系统,在绘制方式、目的功能等方面与西南岩画系统基本一致。这片位于大山深处的岩画,随着国内岩画研究的发展及向国际上的宣传,开始引起国内外学者的关注。贞丰红岩岩画的装饰性特征为高校艺术类教学提供了优质的教学素材,将这种独特的少数民族美术资源融入到课堂教学中,是适应当今教育发展的先进教育理念,也是结合本省少数民族美术资源进行教学、并最受学生欢迎的有趣味的教学方式。

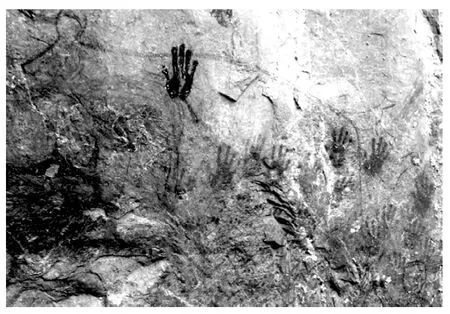

二、贞丰红岩岩画的装饰内容

贞丰红岩岩画表现的内容有动物、人物、手印、抽象符号等,值得一提的是动物岩画不同于西南其他几省,描绘的动物有个体体积较大的大型动物,位置在岩壁的高处,造型使用简率的长线条勾勒,艺术手法具有原始艺术的拙朴之美,构图饱满大气,线条粗细结合的变化中呈现出劲挺和柔和等不同的画面效果,展示了平面装饰艺术的韵律之美。岩壁底层的动物增加了相伴的场景,其线条细润流畅,舒缓优美,塑造出行云流水般清逸的意境,同时伴有手印等点、块、面的图像,增添了活跃的灵动之感,凸显在周边静谧的山野之中。画面在二维平面中以线条的长短、曲直、刚柔等变化,匹配上小部分的点、面的装饰,创作者巧妙提取物象的主要特征,在岩壁上表现出了匀净的画面装饰效果。岩画中的人物图像的艺术手法更为成熟,以线条为主的造型,凸显出中国线条艺术的装饰美,勾绘人物的线条错落有致,刚柔相济、长短相间,加以场景的匹配,使得线条彰显出一种具有生命动感的律动美。红岩人物岩画的线条与中国艺术发展成熟后的风格较为接近,岩画创作时间跨度很大,通过所绘图像之间明显的叠压关系,可推断贞丰红岩岩画所在地是不同时代生活在此的先民选定的神圣之地,在神圣之地绘制作品定属当时艺术的精品,因此这里的岩画艺术包含了不同时期的艺术创作特色,也演示了本区域艺术发展演变的特征,与中国艺术发展的脉络保持着相近的步伐。在这里从原始艺术到艺术成熟时期的风格都有所体现,整体风格体现出中国传统艺术中的以线造型为主的特征,人物岩画的线条表达中包含多种方式,或遒劲有力、或柔和飘逸,造型精准与放逸相结合,通过线条的各式变化表达与场景相匹配的意境,塑造出曾经在此生活的民族的生活与追求,充分体现出了东方艺术的平面有秩序的装饰风尚。其构图的饱满稳定、造型的地域特点、线条的节奏韵律之美、独特的少民族风情场景等特征是贵州高校装饰设计课堂教学的独特资源。

三、贞丰红岩岩画在遵义师范学院“装饰画”教学中的应用探讨

贞丰红岩岩画艺术形式演绎了从拙朴的原始艺术到技巧娴熟的装饰艺术,无论是早期的原始艺术风格还是后期成熟的自觉艺术,红岩岩画的造型、风格都充满了中国艺术的平面装饰意味,而平面化的表现形式是装饰画的主要特征之一。岩画从最早表现动物岩画为主发展到以人物为主题的创作,历时较长,时空夸度较大,浓缩了生活在贵州境内少数民族先民的历史,岩画艺术所透出的形式背后是民族文化,饱含了不可多得的珍贵少数民族艺术资源。

1.岩画的艺术表现形式与高校装饰画课程的契合

遵义师范学院美术学院在专业课程的教学中非常注重融入本省的少数民族艺术资源,其本科教学的专业设置有美术学和视觉传达设计两个方向,每一个方向都开设了装饰设计类课程,其中装饰画的教学和创作是装饰设计课程教学的重要组成部分,装饰课程的教学安排在第五学期,学院在教学中积极探索本省少数民族美术资源与课程结合的方式。贞丰红岩岩画与装饰艺术具有天然的契合,其平面化的装饰性和独具少数民族意味等特征,在现代装饰画的教学和创作中是非常适宜引入课堂的范例。贞丰红岩岩画艺术的装饰特征与装饰画的审美风格、形式美规律的追求一致,装饰画的平面化处理、构图的灵活协调、艺术语言的凝练、图形的形式美的组织规律等在贞丰红岩岩画中均有体现,对于贵州高校装饰课程教学来说,贞丰红岩岩画会为其提供重要的实践价值,笔者对它的装饰特征及在装饰画的教学实践中做了一些可行性的探讨。

2.贞丰红岩岩画整体统一的布局及在教学中的探讨

西南涂绘岩画一般以绘制在露天山崖岩壁上的形式居多,贞丰岩画同样也是绘于岩壁之上,岩画以天然的山体岩壁作为画布,布局自由,图像绘制依岩壁的态势组织,虽然岩画创作前后经历很长,但是通过岩画所绘的情况可知,各个时期的创作者组织岩画的布局都是经过精心考虑的,使得多种题材的岩画能够统一在整体和谐的构图中,在整体中各幅岩画的安排又有着灵活的形式。红岩岩画的布局主要有竖幅和横幅两种主要形式,竖幅布局样式是从高处往下逐次分布,高处绘制的是动物图像,呈现一种均衡的适合纹样,岩壁的中间则是几组高大的人物,接近地面的岩壁是手印和动物相间的图像。横向布局格式安排是画幅之间间隔一定的距离,每一副画幅单独组成自己的场景,整体观之各组画幅又互相关联,这样的布局呈现出整体统一的稳定感。

贞丰红岩岩画的构图布局在装饰画教学实践中具有重要的实用价值,岩画布局上一方面是追求稳定感,这是中国装饰艺术的特征之一;另一方面由于在天然的崖壁上绘画,布局相对纸质的绘画创作更为自由,因此这里的岩画又多了份轻松愉悦的浪漫气氛,稳定的布局是理性构思的结果,浪漫情愫是作品主观情感的抒发,这些都是是装饰画创作所必不可少的要素。贞丰红岩岩画在布局方面的装饰特征,对于身处贵州本省的高校,是不可多得的有限的古代民族美术资源,在装饰画教学中可以贞丰红岩岩画的布局特征为例,通过分析古人充满智慧的构思,让学生见识如今依然活在当下的古代艺术,学习其布局的特点,运用至作品的构思和创作中。笔者在装饰画教学实践中以贞丰红岩岩画为例,剖析其构图在多样化内容中统一稳定的特征,以纠正学生在装饰画构图过程中几个较为突出的缺失,如构图散乱、重心不稳、主题表达不明确等,针对学生在构图时创作的不足,以贞丰红岩岩画的构图示例进行讲解,学生不仅可以了解古代先民在艺术构思布局方面的技巧,而且还可从中体会到生活在此的先民浓郁的地域风俗。学生在实际创作过程中经常遇到的问题,如内容与主题不相符,画面秩序控制不到位,导致画面散、乱等状况,此时,贞丰红岩岩画有秩序的组织多而繁的布局就是一个很好的实例。统一稳定的安排构图是创作装饰画首要的一步,通过红岩岩画的实际例子可调动学生的学习兴趣和探知欲,这样能够发挥学生的想象力和艺术创新的天赋。把少数民族传统艺术的精华与现代装饰艺术融合,一方面为教学提供新的思路和视角,另一方面开阔了学生的视野,为本省的少数民族文化拓宽了表现范围和应用途径。

3.贞丰红岩岩画的造型在装饰画教学实践中的探索

贞丰岩画以线为主的造型是其主要特色,这也是中国装饰艺术最基本的造型要素。中国造型艺术以线为主的特征在贞丰红岩岩画中得到了很好的体现,岩画中的图像使用多种形式的线条组合而成,通过线条自身的长短、粗细、曲直、轻重、缓急的变化,在平面化的二维空间中塑造了有节奏感的生命空间,赋予了画面浓郁的装饰意味。动物与手印岩画的造型通过线条与点、面的相互叠加、穿插,手印排列以动物为主导,有向心、均衡、放射等组合形式,红岩手印与动物岩画造型组合体现出的形式美与装饰画造型要求是一致的,整体上形成了一种围绕动物为主的均衡稳重的装饰效果(见图一、图二),这与装饰画要求的形式美要素是相契合的。以线条为主的造型在人物岩画造型中更为突出(见图三、图四),图三中塑造人物用流畅的线条勾绘出柔和轻盈的质感,图四中人物造型所用线条则是刚劲、柔美、细匀、飘逸等不同风格的相互融合,从而描绘出一幅以人物为主的神圣空间。在装饰画的教学中,笔者以贞丰红岩岩画的造型特征为例,针对学生在具体的装饰画创作过程中,对形式美要素掌握会存在一些不足等问题进行对比讲解,如通过贞丰岩画中运用线面的比例、体积的大小、重心的稳定、线条的性格等元素的准确把握,纠正学生在装饰画造型过程中所产生的不符合形式美的组合方式,从而收到较好的教学效果。在装饰画的教学过程中,红岩岩画是生动鲜活的实例,其线条艺术的装饰风格强调所绘画幅的内容,增强了艺术的感染力,渲染了古人天人合一的娴静气氛,是装饰绘画难得的教学题材。课堂上学生通过观察、感受和临摹其线条艺术的表现形式,感受古老的贵州少数民族先民艺术的表现力和深厚的文化积淀,同时把感受到的文化底蕴、读到的视觉信息运用到自己的创作中,教学效果是显而易见的,这是我校教学创新的一个方式。

4.贞丰红岩岩画图像之间组合的形式美在教学中的探讨

贞丰红岩岩画图像构成的形式美是通过图像数量的对比,比例和大小的对比,线条长短、曲直之间的对比,及各类造型的图像之间前后的叠压而形成的形式美。这种形式之美通过以下三类组合体现出来:图像连续组合的韵律美的形式,这种情况创作者运用大量的阴阳手印组合,通过高低、连续、重复创造出一种具有节奏变化的形式感;图像之间的叠压产生的虚实和节奏之美,此类组合运用图像大小、图像造型的疏密穿插、图像叠压产生的空间感而实现,创作者对图像的前后、强弱、大小等变化有意识的加以组织,产生一种律动的变化美,这个空间是中国艺术特别注重塑造的充满生命动感的世界;图像之间均衡组织产生的形式美感:在艺术作品中均衡的组织形式较为自由,在变化中产生整体协调的韵律,均衡的形式更多地体现在人物岩画中,有一种平衡安定之感,有两种主要类型,一类是两三个身着华丽服饰的人物之间的均衡组合,其中必有一位造型高大的主要人物,在其对面的人物小于主要人物,内容和形式丰满而富于变化(见图三),另一类是两个对视的人物,其中一个人物头饰长羽,两个人物的装饰一简一繁,形成和谐灵动的均衡之美(见图四)。贞丰红岩岩画所呈现的这些装饰美特性与现代装饰画的天然联系,对于现在装饰画的发展和创新来说,是一种难得的可贵资源。笔者在遵义师范学院美术学院“装饰画”教学中就形式美的构成就举例贞丰红岩岩画,学生在装饰画的创作中运用形式美的规律时会存在一些生涩、空洞、单调、缺少情感的表达等问题,笔者以贞丰红岩岩画形式美的运用为实例,通过讲授人物、动物、手印岩画在线条的节奏、韵律的运用,岩画线条结合点、面组合的形式美的装饰,促使学生更好更快地接受装饰画的形式美规律,也使得学生作业明显具有了新意和视觉冲击力。调动起兴趣的学生能够充分发挥艺术生的天赋,把少数民族的传统艺术资源与现代装饰艺术原则融合到自己的作品中,一幅幅构思巧妙、立意新颖、稳重凝练,强烈的图像平面装饰感,兼具民族风格和文化含义的学生作品完好地体现了传承与创新的结合。

笔者在教学中融入贵州少数民族美术资源的探索过程中,积累的经验如下:把少数民族传统艺术引入课堂教学,第一丰富了教学内容,有了更加直观的教学实例,其中包含的深厚的民族文化、艺术观念等给高校艺术教育提供了很好的启示和借鉴,并可为更新传统教学内容输入新鲜血液;第二可以调动起学生浓厚的学习兴趣,学生能够更好地了解民族文化的博大精深,启发和促进学生的创造性;第三贵州高校对于民族艺术的保护和发展是一股重要的中坚力量,教学过程中融入少数民族美术资源,是研究、保护和传承少数民族艺术的成功之道。贵州是少数民族大省,挖掘本省独特的美术资源,在教学中彰显少数民族大省的地域文化特色,改变单一教学模式,探索出体现本省的特征、本区域的特色以及民族特点的艺术教学是一条可行之路。探寻民族艺术的根脉,使其不断延传,这是传授知识的高校的责任和使命。

图1

图2

图3

图4

参考文献:

[1]李福顺.中国美术史[M].北京:高等教育出版社,2005.

[2]罗晓明,王良范.山崖上的图像叙事[M].贵阳:贵州人民出版社,2007.

[3]盖山林.中国岩画[M]广州:广东旅游出版社,1996.

[4]陈兆复.古代岩画[M].北京:文物出版社,2002.

[5]靳之林.中国民间美术[M].北京:五洲传播出版社,2004.

[6]周润民,何积全.解析夜郎千古之谜[M].北京:中共党史出版社,2007.

[7]朱狄.原始文化研究[M].上海:三联出版社,1988.

[8]张增祺.云贵高原的西南夷文化[M].武汉:湖北教育出版社,2004.

(责任编辑:徐国红)

On the Application of Red Rock Drawing in Zhenfeng County of Guizhou to the Teaching of“Decorative Paiting”in Institutes of Higher Education——A Case Study of School of Art in Zunyi Normal College

MOU Xiao-mei1,ZHANG Li-na1,ZHANG Xiao-xia2

(1.School of Art, Zunyi Normal College, Zunyi 563002, China; 2. School of Ethnology and Technology, Minzu University of China, Beijing 100081, China)

Abstract:Featured by lines, the red rock drawing in Zhenfeng of Guizhou, a kind of Chinese traditional decorative language, delineates the living conditions of the forefathers in Guizhou; the artistic presentation of decoration and the principle of showing their cultural connotations are the sources of teaching Decorative Painting in Institutes of higher education of Guizhou. It can be a highlight of teaching the courses about decorative art to discover and study the art materials in minority groups of Guizhou and to apply them to the teaching.

Key words:Rock drawing in Zhenfeng of Guizhou; decorative painting; teaching

作者简介:牟孝梅,女,山东青岛人,遵义师范学院美术学院副教授,博士,主要从事艺术设计、民间美术、少数民族美术、岩画方向的研究和教学。

基金项目:国家社会科学基金课题“中国西部岩画遗产的保护、开发与利用研究”(10BM2030);遵义师范学院2013年度校级教学研究立项项目“贵州少数民族民间美术在贵州高校《艺术设计》课程教学中的应用”(13-20)

收稿日期:2015-06-27

中图分类号:G642.0

文献标识码:A

文章编号:1009-3583(2015)-0149-05