大美三江源

2015-03-15左凌仁影像生物调查所IBE

文/左凌仁 图/影像生物调查所(IBE)

大美三江源

文/左凌仁 图/影像生物调查所(IBE)

距今8000万年前,印度大陆板块向北漂移,最终与欧亚大陆板块碰撞,开始了漫长的“喜马拉雅造山运动”。在两大板块碰撞的位置,一座新生的高原冉冉升起。距今一万年前,世界上最高的高原——青藏高原逐渐形成今天的模样,成为当今地球上的“世界屋脊”。

随着青藏高原的崛起,它以高达对流层1/3~1/2的身姿傲然屹立于北半球的西风带上,横亘在来自西南的暖湿气流、来自中东高压中的偏西气流和西风带中的偏北气流之间。它遮挡住了来自西北方容易导致干旱的气流,将东亚和印度季风驱动下的西南暖湿气流导向了中国内陆,并引导、汇集、凝聚西南暖湿气流到高原腹地,成为了长江、黄河、澜沧江等大江大河的源区,其腹地也正是今天的三江源自然保护区的所在。

三江源地区具有独特而典型的高寒生态系统,是世界高海拔地区生物多样性特点最显著的地区。从这里发端的长江、黄河、澜沧江三条大江也滋养了中国乃至东亚东区众多历史悠久的人类文明,对于附近区域人类文明的发生发展有着决定性的作用和意义。同时该地区的自然生态系统保存基本完整,是众多中国特有的生态系统和生物物种留存至今的“神佑之地”,也因此而被誉为“高寒生物自然种质资源库”。

但是由于三江源地区的地理位置和气候等原因,人们对于这一区域的生物多样性并不熟悉。虽然对于三江源区的科学考察一直没有停止,但是人们对这里的生态系统和众多野生生物依然知之甚少,这个独特而丰富的生命王国依然神秘、遥远。

2012年至2014年,由SEE基金会支持,青海三江源国家级自然保护区管理局、北京大学自然保护与社会发展研究中心、山水自然保护中心以及影像生物调查所(IBE)联合开展的三江源生物多样性快速调查在这里完成,这也是三江源第一次开展生物多样性的综合本底调查。希望通过这些努力,一步一步探寻三江源的谜底,让三江源的生物多样性和自然生态系统的价值被更多的人认识。

经过三年的野外调研,联合调查共记录下了250余种鸟类、40余种哺乳动物、10余种两栖爬行动物、20余种鱼类、150余种昆虫、200余种植物等合计约700余种野生生物,许多是极其稀有和罕见的品种。精美的野生动植物图片和基本信息主要由IBE的自然摄影师们完成,他们在每一幅珍贵图片的背后都付出了大量的心血和体力,同时收获了喜悦与自豪。这其中有不少照片都是三江源甚至中国的“第一次”。

我们之所以如此看重三江源,不仅因为这片土地是中国乃至亚洲大江大河的发源地,其以草原—草甸为主的生态系统为下游上亿人口的饮水安全提供了举足轻重的保障;还因为这里独特的生物多样性在千百年来牧业发展的夹缝中仍保留了相当的规模。这一方面得益于这里藏族百姓对神山圣湖的传统信仰以及藏传佛教众生平等戒杀生的教义,另一方面与这里长期以来从事游牧这种顺应自然的生产生活习惯不无关联。这些都为人与自然的和谐相处这一亘古难题提供了启示。

然而三江源传统的生活方式和文化也和世界的所有地方一样正面临着工业发展、城镇化以及与GDP相关的一系列现代化进程的挑战。身处这个快速发展的社会和剧烈变化的时代,我们是否能够让三江源这样的美好存续?

这同样是一个未知的问题。希望生活在这里的传统牧民、当地各级政府、科学家、自然保护者和爱好者,以及在三江源探寻各种机遇的人士能够一起为此提供答案。

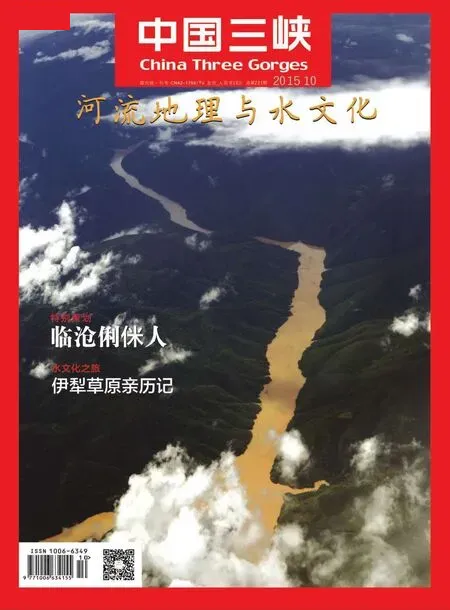

青海三江源保护区云塔地区的峡谷景观,附近的地貌依然以草甸和灌丛为主,还分布着数量不多的森林植被,是众多野生动物的栖身之所。 摄影/雷波

春天的雨后,一丛真菌从草地上钻出来,萌动喜人。 摄影/范毅

三江源治多县高山牧场的夏季,正是高原上最美丽的时光。一对喜马拉雅旱獭正在玩耍。喜马拉雅旱獭广布在青藏高原,是一种大型啮齿类动物。它们会在草原上挖出又深又长的洞穴栖息。 摄影/彭建生

上:在春季的三江源,经常能够见到赤麻鸭带着刚出生的小宝宝们活动的场景。 摄影/郭亮

下:这两只光亮黑蚁被发现于海拔4380米的扎陵湖边。这种蚂蚁主要在土中做巢,许多巢突出地面形成蚁丘,每巢蚂蚁数千只到几百万只。 摄影/雷波

上:长江源通天河弯曲的水道上,一只高山兀鹫从河面飞过,它在滚滚的红色河水的映衬下显得那么渺小。 摄影/董磊

下:夏季的青海三江源自然保护区,一只香鼬从石堆里冒出头来,好奇地直立起来四处张望。香鼬广泛分布在青藏高原及横断山区,它个头很小,却是捕猎高手,可以捕食和它体型相当的鼠兔。 摄影/彭建生

青海省玛可河林场中的蓝马鸡,在茂密的森林和灌木丛里很难发现这群在林中行动迅速的雉类。幸亏它们不断的“咳咳”叫声会指引方向。蓝马鸡和白马鸡、藏马鸡、褐马鸡这四种马鸡都是中国的特有物种。 摄影/董磊

青海三江源保护区的一处高山草甸上,两只小兔狲在洞口探头探脑,打量着这个新世界。它们利用一处岩石下的旱獭洞做窝,由于身体的隐蔽色很好,而且动作机警缓慢,它们很难被发现。 摄影/郭亮

上:春季的青海三江源自然保护区,一只赤狐在洞口附近逡巡。这个季节是它们的繁殖季,父母们要守护幼崽,并且四处寻找食物喂养后代。 摄影/左凌仁

下:春季,三江源冰川地带的一只红脚鹬在活动。非繁殖期的红脚鹬则主要在沿海沙滩和附近盐碱沼泽地带活动,但是少量也会出现在内陆湖泊、河流和沼泽与湿草地上活动和觅食。 摄影/董磊

上:青海沙蜥是三江源保护区为数不多较为常见的爬行动物。青海沙蜥在中国主要分布于新疆、甘肃、青海等地,常栖息于青藏高原干旱沙带及镶嵌在草甸草原之间的沙地和丘状高地。 摄影/雷波

下:青海玛可河林场的溪流中,一群大渡河软刺裸裂尻正在积蓄力量,准备逆流而上去往产卵地。 摄影/吴立新

上:青海白玉年宝玉则,两株甘肃贝母在金莲花的环绕下娇柔绽放。它们主要生长于海拔2800米至4400米的灌丛中或草地上。 摄影/牛洋

下:青海年宝玉则鄂木措畔的红花绿绒蒿特写。鲜艳的红色花瓣让它们成为春季青藏高原上靓丽的存在。这种多年生草本植物,一般高30~75厘米,多生长于海拔2800米至4300米的山坡草地。 摄影/左凌仁

上:明媚的阳光下,一只珍珠绢蝶停歇在一朵花上。绢蝶主要生活在海拔2000 米以上的山地和草甸上,耐寒力强。它们的翅膀看上去如同半透明的薄绢,故名“绢蝶”。 摄影/牛洋

下:春夏之交的青海三江源,两朵铁线莲的花在阳光下绽放。此时是当地最美丽的时节,很多地方俨然一片花的海洋。 摄影/左凌仁

上:春季青海三江源草地上经常会发现这种白色的圆球形真菌——马勃。因其外皮轻薄,撕开后会有灰黑色的粉末,形似干马粪,所以常被称作“灰包”或“马粪包”。 摄影/雷波

下:青海阿尼玛卿雪山附近的全缘叶绿绒蒿。它们主要生于海拔2700米至5100米的高山灌丛下或林下、草坡、山坡、草甸。摄影/雷波

【摄影师简介】

彭建生(影像生物调查所 生态旅游总监) 自然摄影师,藏族。资深的生态旅游专家,致力于通过自然影像和高质量的生态旅游促进人与自然的和谐相处。

左凌仁(影像生物调查所 传播/媒体总监) 自然报道作家,自然摄影师,《中国国家地理》杂志特约撰稿人,曾任《华夏地理》杂志(美国国家地理杂志简体中文版)编辑多年,致力于中国自然保护题材的报道。

郭亮(影像生物调查所 CEO) 自然摄影师,影像生物调查所联合创始人。

董磊(影像生物调查所 技术总监) 自然摄影师,西南交通大学艺术与传播学院教师。多年来拍摄了大量中国自然和野生动物作品,还致力于自然生态产品设计,并希望通过生态设计推动自然保护。

吴立新,中国著名水下摄影师,《中国国家地理》杂志签约摄影师。专注拍摄中国的水下世界,并用影像保护中国水下的自然和文化遗产。

范毅,自然摄影师,职业人像摄影师,云南野生动物保护协会会员,致力于拍摄中国的自然和野生动物,尤其是两栖动物、爬行动物和昆虫。

牛洋,自然摄影师,植物学博士,现任职于中科院昆明植物研究所。致力于中国野生植物的野外记录和研究。

雷波,自然摄影师,主攻原生态昆虫微距摄影,并长期致力于人工光线在野外环境中的应用。