芒康,澜沧江畔妙善地

2015-03-15刘小方编辑吴冠宇

文/刘小方 编辑/吴冠宇

芒康,澜沧江畔妙善地

文/刘小方 编辑/吴冠宇

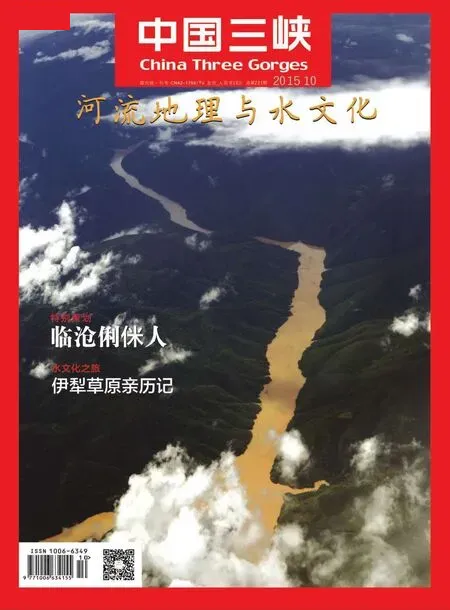

西藏昌都,芒康盐井风光。 摄影/征尘/CFP

旅行中,有些地方说再见其实就是永别,有些地方一定得走两次以上才有感觉。芒康显然属于后者,八年前的一个傍晚来到芒康,正值昌都地区“茶马古道国际旅游节”在此举办,县城里里外外一片欢乐沸腾,宾馆里摆满了新增的床位。那晚,三人间在我之后住进一个意大利老头和一个日本驴友,他们刚刚从拉萨而来。芒康街上的野狗狂吠了一夜,大家用彼此都听得懂的英语聊到半夜,听他们在狮泉河遇险和古格王国遗址的奇遇,我则分享了从丽江而来的路况与风情,那情景到今天仍然清晰。

从德钦开始,滇藏线就基本沿着澜沧江北上,佛山乡到盐井丁雪村间80多公里几乎是贴着翻滚的江水而行。国道318从四川巴塘而来,东西穿越芒康,经左贡邦达镇向西是拉萨;丽江而来的国道214则继续北上抵达昌都。两条国道在横断山脉腹地翻山越岭跳跃相逢,让人不由联想到芒康激情的弦子。记忆里,那篝火熊熊,那群舞酣畅,那弦子,那锅庄,那热巴舞从来不会拒绝任何一个外乡人。

邦达昌,改写历史的芒康商帮

离开盐井的路况很不好,走走停停2小时才到夺日村。看到路牌上“邦达乡10公里”的字样,我明白这是一个非去不可的所在,因为这里隐藏着一个曾影响近代西藏地区历史的康巴商帮!

这是一个面积很小的河谷山坳,几栋雄伟但老旧的藏式碉房占据了村子中央略高的台地,门口一块泥碑上汉藏两种文字写着“邦达昌文物保护单位,芒康县人民政府2002年9月26日”。邦达昌故居是典型的藏式密梁平顶建筑,四方的白墙正面开出四个小窗和一道大门,屋顶方形椽沿略略外伸,重檐屋顶有翘檐,均为藏红色。走进老宅,只见空空如也,垃圾遍地,破败不堪,当地人说这里曾作为乡政府办公楼,两年前新楼落成后就被废弃了。从附近小山上俯瞰,邦达家族的发祥地徒留些许残垣断壁,令人叹息。

回归19世纪中叶,昌都地区的彭达家族因与萨迦家族(即藏传佛教萨迦派)联姻而获得一个在芒康地区任职的机会。迁到芒康的彭达家族,接管了当地农牧混合及果树产业,并得到保护神“多吉达登”和“索果”的精神护佑,完成了资本的原始积累,家族也改称为邦达。精明的家族后人邦达·列江利用芒康川、滇、藏三省交界的地理优势和“茶马古道”的兴盛积极开展贸易往来,很快就成为富家一方的康藏财团。

邦达·列江的精明还体现在他对时局的把握和对关键人物关系的维护。1911年,被推翻的十三世达赖从拉萨出走西藏边境,邦达·列江为达赖喇嘛提供货运,并组成一支两三百人的康巴护卫队沿途护卫。安全返回拉萨后的达赖喇嘛接见了邦达·列江,问他需要什么奖赏。列江回答说他只是一个不懂政治的商人,希望获得政府特许的商业经营权。达赖喇嘛立即答应了他的要求,并敦促噶厦政府予以执行。有了最高层的保驾护航,邦达家族建立起从印度加尔各答到北京、上海,从日本东京到俄罗斯远东的庞大商业贸易网络。他们从内地向俄罗斯输送丝绸,又将藏地的羊毛、狐狸皮、石貂皮、猞猁、旱獭等销售到内地、日本、印度等地。到1933年十三世达赖圆寂时,邦达昌已成为旧西藏地区内外羊毛贸易的唯一代理人。

持续不断的努力,让邦达家族积累了惊人的财富。当时西藏地区的民谚说“邦达昌拥有天空,邦达昌拥有大地”。直至今天印度的噶伦堡邦达和甘孜的三都仓、热振拉章仍被人们称为“西藏的太阳、月亮和宝石”。美国学者卡洛尔·梅可葛兰在《邦达昌家族历史叙事与拉萨的政治斗争》一文中评价到:“他们从默默无闻串升到迅速拥有权力,在两代人的时间内成为了也许算不上最阔绰的,但却是全西藏最富有的家族之一。来自于康区的邦达昌家族在拉萨获得了巨大的成功。他们的家族成员游历于印度、康区、拉萨和内地,涉及领域包括西藏的经济、贸易、世俗和寺院政治,与国民政府及英印当局建立了各级公开与秘密的联系。”

邦达家族以芒康为基点,通过精明决策和对茶马古道的驾驭和利用,成为影响西藏经济贸易和和平解放的重要家族,到目前人们对他的关注和研究还远远不够,邦达昌故居的保护也令人失望,抚摸着故居院内那颗怀抱粗的杨树,回想邦达昌辉煌的历史,人们才有可能理解芒康的价值。

尼果寺,密宗修习的理想国

藏族城市的最大特点就是寺庙在城市中的绝对地位。从城市空间布局来看,宗教场所不论是否在城市的中心地区,都一直是藏族民众的生活重心所在。寺庙的规模宏大,宛如城制,是寺庙与宫堡的结合,在城镇中的地位突出,体现了鲜明的政教合一的特点。而且城市越密集的地方寺庙越多。寺庙在藏族城市中的地位与藏传佛教的广泛传播关系紧密,藏区不少城市城镇就起源于寺庙,以昌都地区影响较大的萨迦为例,公元1073年,款·衮却杰波在后藏仲曲河北岸购地建古绒寺,随着萨迦派的影响不断扩大,古绒寺所在地方依托寺庙逐渐形成城镇。

芒康县城也是如此,这座沿澜沧江狭长分布的城镇规模不大,小城北端最平整处就坐落着本地最大的维色寺。寺庙平面呈正方形,两层白色城堡式扎仓将佛殿围在正中,佛殿通体金黄,为汉地重檐庑殿顶。白色外墙上使用红色窗框,红色木门廊及棕色饰带,显得庄重而不单调。佛殿高而进深小,内有金身佛像两尊,彩色幡帷低垂,柱上裹着彩色毡毯,在幽暗的光线中显得神秘而压抑。寺前平地已由县政府整修为广场,由于交通方便,出入维色寺的人很多。

相比中甸的松赞林寺,维色寺小了很多。但从寺庙的辐射和影响看,维色寺可是昌都地区四大呼图克图之一。要知道,呼图克图活佛在西藏是仅低于达赖和班禅,且可以出任摄政的活佛世系。在清代,呼图克图在各自执掌的封地内实行着政教合一的统治,既是宗教领袖也是政治领袖。转世的呼图克图活佛只有经过“金瓶掣签”并载入理蕃院档案才能得到政府和信众的承认。目前维色寺活佛为十五世,寺庙还下辖十二座子寺,分布在芒康和相邻的左贡。

我运气不错,在维色寺参观遇到了昌都旅游局到芒康调研的罗珠次仁,这位皮肤白皙的藏族小伙毕业于中南民族大学,时尚阳光。有了他的翻译,我在寺中收获了不少,临行时我问一位老喇嘛还有哪个寺庙可以去了解,他看看我手中笨重的相机笑着对次仁说:“尼果寺,那里很美。”次仁帮我解释说“尼果”是“神山之冠”的意思,寺在县西北的70多公里的宗西乡,很偏僻,建议我不要去。

回到住处,我翻阅资料后发现尼果寺属于藏传佛教中历史最悠久的宁玛派,也就是通俗说的红教。从寺庙数量看宁玛派仅次于黄教格鲁派,从国际影响看,比利时、法国等西欧国家已有其寺庙。在修持方式上,主张人心本自清净,三身圆满,不假造作,本自现成。所以宁玛派的寺庙一般远离人烟辐辏的集市和城镇,在荒岭孤山之处静心研习佛法,为了参悟佛理,个别僧侣还会选择更偏僻的山洞独自长时间冥思。看到这里,我即刻决定租车前往,去看看这个密宗修持的理想地。

车驶离县城,进入乡道,在芒康的山谷中穿行,人烟越来越远,一路只有飞驰而去的山体或路边的草甸与我们为伴。三个多小时后我看到一个山头飘扬的经幡,以为到了尼果寺,结果只是到了宗西乡,说是一个乡其实还不到十户人家。司机停下来去讨碗水喝,说这里是离寺最近的村庄,但步行过去还得1个多小时。深秋的红拉山已有凉意,下午三点的尼果寺既无车马喧,也无人往来。除了寺前白塔下的经幡崭新鲜亮以外,整个寺庙,无论是佛殿前的僧舍、经堂还是高大的佛殿本身都泛着破旧的色调。经堂前的白墙早已被经年累月的雨水所溅起的黑泥涂抹,更外面的僧舍干脆连白颜料的墙皮都掉了,露着夯土本来的色泽。

食子。藏传佛教中,以糌粑或熟麦粉作成,用以供养佛菩萨、本尊或诸神施食众鬼的食品,又称“朵马”、“多玛”。 摄影/姚盛博/CFP

西藏芒康风情——喝酥油茶。 摄影/姚盛博/CFP

芒康乡村风光和民居。 摄影/姚盛博/CFP

西藏芒康盐井古盐田位于西藏芒康县盐井镇澜沧江东西两岸,是我国唯一保持完整最原始手工晒盐方式的地方。 摄影/张卫国/东方IC

只有两个僧人,红色的藏袍却还干净,站在平顶的僧房上来回走动,嘴里念念有词,不一会儿几只雉鹑飞了过来,僧人这才将手中的食物(应该是青稞)轻轻地抛出,然后安详地看着它们吃完离去。据说在十七世纪初,宁玛派米帕大师来到这一带的山洞禅修,发现这里远离尘世,是诵经修持的理想地,于是开始奔走修建寺庙,至今已有200多年历史。寺庙最高的佛堂里供奉着宁玛派创始人莲花生大师的佛像,寺庙没有围墙,完全开放式结构,佛堂之后是一条通往山顶的小路,在稀疏的松林中显得寂静。松林下的空地上有绵延两三公里的玛尼堆,那些大小不一、形状各异的石块上刻着精美的藏文经文,每一块都寄托了一个家庭今世来世的祈愿,这些祈愿依次相连直到永远,构成了一道独特的风景线。

我始终“不敢高声语,恐惊天上人”,在寺庙的经房与大殿间小心地走动,生怕自己一个不小心惊动了正在禅修的高僧,生怕自己莽撞的敲门打破讲经大德的思绪。在这密宗修持的理想国,我必须轻轻地来,悄悄地去。

恍然间,想起芒康的汉语意为“善妙地域”。也许正是因为这佛性的大地,高耸的雪山,才如此纯净安详。山间小道上时断时续的马脖铃响,是大叶普洱茶行进高原的伴唱,身旁的澜沧江一路南下欢快而去,是输送水气滋润那普洱茶园的繁盛。大江南下与普洱茶北上无疑是完成一次佛说的轮回,一切都显得那么美好。

如美村,高海拔桃花源

出芒康城经左贡、察雅北上昌都是川藏南线和滇藏线共行的路线,茶马古道也大致沿澜沧江切割的河谷蜿蜒前行。离开窄平的芒康城区不到四五公里,大巴就开始在漫漫盘山路上攀爬,这是海拔3850米的拉乌山。藏区天气多变,细雨与艳阳天几番轮回之后,头顶出现了异常澄澈的蓝,厚重的云朵低垂在触手可及的山边。而山边的景致却不耐看,灰红土石的垒砌只是一味的高大,远远一层薄绿,等车子靠近细观却依旧是灰红的土石。拉乌山少树,山势增高更少绿色,到达山顶垭口时越发觉得脚下的红泥大道与山色雷同。

从物候学的角度讲,澜沧江干热河谷地区峡谷深切,焚风效应显著,属于高温、少雨,蒸发量远大于降水量的半干旱性气候。所谓“梵风效应”指气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,形成降水;过山后空气沿背风坡下沉形成干热风,造成温度显著升高(对比山前相同高度),湿度明显减少的现象,所以大多谷底河滩边往往是连片的沙地,高耸的大山却因为海拔过高而难生树木,这就是澜沧江上游峡谷为何有山有水,却少花少草,有树无林的原因。

上山艰难,下山则显得悠长,一圈接一圈的下转,据说要近40公里。远远地,我看到了河谷底处一片郁郁葱葱的绿,那绿中有亭亭如盖的树木,更多的是八月间齐腰深的青稞或荞麦。十几处藏式房子散落在那层层叠叠的绿浪中,这些立方体一样的小屋外墙立面偏白,像一个个矗立的小城堡。缓慢移动的是牦牛,欢快一点的是山羊,谷底奔腾着褐红色的澜沧江,这一切与拉乌山单调的色彩形成鲜明的反差。

看我如此入迷的张望,大巴的藏族师傅自愿做起了导游,告诉我这里叫如美村,过了如美马上又得翻越比拉乌山更高的觉巴山。如美,多好的名字,若不是一路伴随的轻微高原反应的提醒,我真把这里当作了多雨的江南。越是靠近如美,越是心旷神怡,不知是河谷的低海拔让我更清醒还是这扑面而来的绿树百花令我迷醉。趁着大巴停车用午餐的时间,我迫不及待背着行囊走进浓荫蔽日的藏地农家。

如美村很大,但居住的人并不多。住户们顺着山势三三两两分散在觉巴山麓的绿毯上,这房屋厚墙小窗、平顶短檐,是典型的“崩科”式建筑。一处房屋单独形成一座院落,一层用红土夯成,约两三米高,正面略高处并排开出四到五个方形小窗,窗檐处刷着藏红色油漆。二层有屋檐的部分较小,并留有足够大的平台用于晾晒谷物,抬眼就能看到成串的辣椒、往年的玉米整齐的悬挂。

见我在屋前徘徊,一位身材高大,肤色如澜沧江水般褐红的大哥热情邀请我到家里坐坐。国道318近在咫尺,但很少有外地人走近他们的房前。他的普通话有些许四川方言的味道,院内墙角下几株不知名的百花、红花安然开放,一脸的与世无争。屋内两个正在打闹的小孩见有了生人,突然安静下来,我递出几个糖果,他们怯生生地接过去然后又是一阵开心的嬉笑。屋内陈设简单,农具随性摆放,看不到时兴的家具或流行的电子产品,目光还没有转完房屋的角落,一位老阿妈已倒好酥油茶。一家人衣着朴素,浑身都是艰辛劳作的印迹。

言谈中,他们丝毫没有流露出对大山之外的向往。仿佛,过日子就是忙着地里的收成,看着成长的孩子。我突然觉着这份对简单的坚守,才是这高海拔桃花源的幸福秘方。