我国成年男性居民不同身体部位最大力量特征研究

2015-03-07武东明江崇民

武东明,江崇民,蔡 睿

我国成年男性居民不同身体部位最大力量特征研究

武东明,江崇民,蔡 睿

目的:针对我国成年男性不同身体部位最大力量的现状进行相关分析和探究,并探索随年龄的增长最大力量的衰退规律以及日常锻炼习惯与最大力量衰退规律之间的关系。方法:从北京、上海、山东、江苏、江西各选择一个单位抽取相应年龄组人群按照《ACSM的运动测试与处方指导手册》的测试方法进行上肢、下肢、腰腹部和背部1 RM测试。结果:普通人群各部位最大绝对力量从大到小依次为:下肢肌肉、背部肌肉、腹部肌肉和上肢肌肉,且各年龄组之间排序相同;上肢、腹部肌肉的相对力量约与自身体重相同,下肢和背部肌肉的相对力量约为自身体重的1.5倍;锻炼习惯对身体各部位最大力量的保持产生积极影响。结论:我国男性居民身体各部位最大力量呈现出随年龄的增长而逐渐下降的趋势,其中有锻炼习惯人群通过日常体育锻炼提高了身体各部位最大肌肉力量基础值,一定程度上掩盖了随年龄增长而产生的身体素质下降趋势;实验数据还反映出身体各部位最大力量下降幅度最大所处的年龄组不尽相同,建议在相应年龄组进行针对性力量训练,通过提高相关部位最大力量的基础值来缓冲因最大力量快速下降而造成的不便。

最大力量;男性;上肢肌肉;下肢肌肉;背部肌肉;腹部肌肉;下降趋势

力量素质是组成人体五大素质之一,也是维持人类正常生存和生活的基础。美国运动医学学会(ACSM)将肌肉力量和肌肉耐力统称为肌适能,良好的肌适能状态对促进健康、预防伤病、提高工作效率有很大的帮助[14]。肌肉力量主要是指肌肉对抗某种阻力时所发出的力量,一般而言是指肌肉在一次收缩时所能产生的最大力量[5]。研究证明,适当的力量训练可以提高肌肉力量,通过持续规律的专项练习可以将肌适能保持在良好状态。

在目前肌肉力量研究中,研究对象主要分布在竞技体育专业运动员、慢性疾病人群、老年人三类人群。不同人群肌肉力量的研究侧重点又有所不同,针对竞技体育专业运动员的肌肉力量研究大多数分布在长期、系统专业训练体系的基础上通过单部位或多部位针对性力量训练来弥补技术短板最终达到提高运动成绩、专业运动员受伤后康复及竞技能力恢复等方面;针对慢病人群和老年人群则主要分布在不同力量训练方案对慢病人群和老年人群身体、生活状况及日常自理能力的改善效果等方面。相比较来看,普通人群的相关研究中以学生为主体的相关研究较多,针对成年人群研究相对较少。

国民体质监测显示,十多年来我国成年人身体素质持续下降,其中力量素质下降幅度明显,现阶段我国成年人各部位力量是如何随年龄的变化而变化等问题一直困扰着人们。本文从增龄性力量变化趋势和日常体育锻炼习惯与力量衰退之间关系的角度,探讨力量的特征及变化规律,同时分析日常锻炼习惯与最大力量衰退规律之间的关系,希望通过身体4个部位最大力量的测试结果,对我国成年男性身体各部位最大力量随年龄变化的特点和规律有一个初步的了解。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

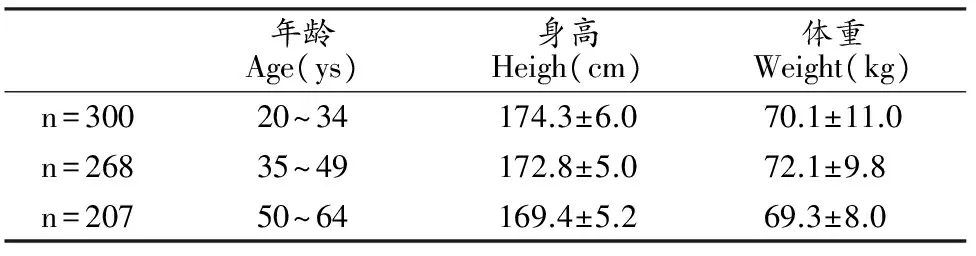

受试者均来自北京农业大学、上海师范大学和上海市体育科学研究所、济南市国民体质监测中心、江西省国民体质监测中心、南京体育学院6个单位,按照20~34岁、35~49岁和50~64岁年龄组抽取普通男性50人/年龄组。受试者均无关节肌肉损伤、无心血管疾病、无心血管疾病(表1)。

表 1 本研究研究对象基本情况一览表Table 1 List of the Basic Information of the Research Objects

1.2 实验设计

本研究采用ACSM最大力量测试方法进行上肢肌肉、下肢肌肉、腹部肌肉和背部肌肉力量评定。

1.2.1 各部位动作和相关仪器的选取

了解各测试点测试仪器的基础上,综合考虑测试安全等各方面因素,选定测试方法为:上肢最大力量测试方法为标准卧推;下肢最大力量测试方法为坐式水平蹬腿;腹部为抗阻坐位体前屈;背部为下背肌伸展。测试仪器方面,上肢肌肉最大力量测试仪器为标准卧推杠铃;下肢采用乔山坐式蹬腿练习器G3-S70,背部采用乔山下背肌伸展练习器G3-MX-S52,腹部采用乔山腹部前屈训练器G3-S50。

1.2.2 实验过程

最大力量测试采用1RM测试,测试方法参照《ACSM的运动测试与处方指导手册》第六版[11],受试者进行10 min专项准备活动后,告知实验流程并进行1~2次小负荷练习动作,以便熟悉动作,热身同时测试者讲解测试流程和具体测试要求及动作要领。在测试后即刻用“自觉用力程度分级(RPE)”量表测量运动后疲劳程度。

1.3 数据统计分析

2 结果与分析

2.1 普通人群力量变化趋势

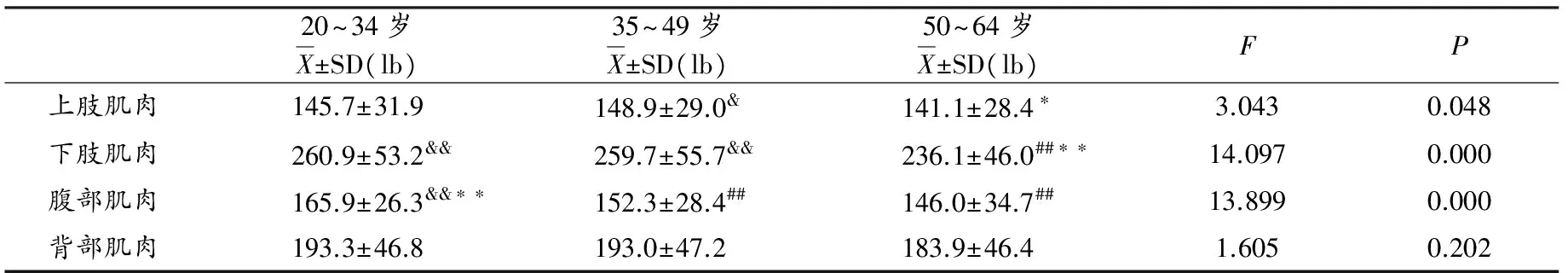

国内外对身体素质的发展有了较为统一的认识,首先进入递增性发展阶段的是速度素质,其次为耐力素质,力量素质最晚。表2、表3显示,下肢、腰腹部和背部肌肉最大力量均出现在20~34岁年龄组,上肢最大力量出现在35~49岁年龄组,最大力量峰值所在年龄分组区间与国民体质监测区间重合,与2010年国民体质监测[9]结果一致。

从遗传学角度来看,人的身体素质都是由递增性发展阶段、稳定、保持阶段以及随年龄退行性变化阶段等几个连续的阶段构成。有研究表明,肌肉的衰退是不可抗拒的自然规律,但是肌肉具有很强的可塑性[20]。肌肉绝对力量遗传度约为35%,相对力量遗传度约为64%,其中,在力量素质黄金敏感期内进行相关训练可以最大限度的增加绝对力量和相对力量的极值。但是力量敏感期出现在青少年时期(女子11~15岁,男子12~16岁),在我国青少年时期是课业压力最重阶段,绝大多数人群会错过力量的黄金敏感期。但是由于在黄金敏感期内青少年的心血管系统、呼吸系统和内分泌系统的变化及日常的体育活动及玩耍等为儿童骨骼肌系统的发展提供了一定强度的刺激,这个强度虽然可以刺激机体力量增长,但是增长速度和幅度有限。

表 2 本研究不同年龄组受试者不同部位最大力量一览表Table 2 List of the Maximal Forces of Various Body Parts in Different Age Groups

注:*和35~49岁比较,P<0.05;**和35~49岁比较,P<0.01;&和50~64岁比较,P<0.05;&&和50~64岁比较,P<0.01;#和20~34岁比较,P<0.05;##和20~34岁比较,P<0.01;下同。

表 3 本研究不同年龄组受试者不同部位相对力量一览表Table 3 List of Relative Forces of Various Parts and Different Age Groups

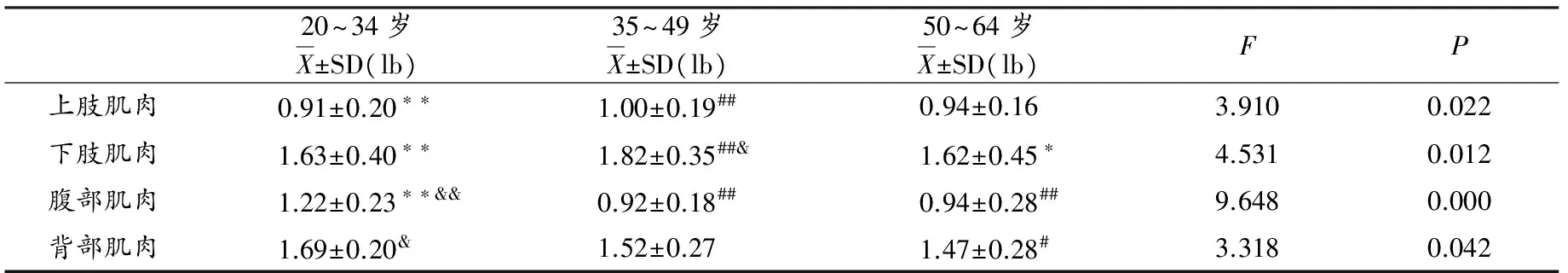

从进化论来看,由于直立行走促进了人体上下肢的分工,以及生存环境等的变化促进了身体的变化,形成了人体特有的结构,人类为了发展脑而解放了手,为了解放手必须直立行走,直立行走克服重力的方式和四肢吃重的方式是完全不同的[4]。人类直立行走后下肢成为人体重量和人体位移的最大受力部位;背部肌肉作为抵御冲击和保护人体唯一的一条生命支柱,背部肌肉力量大小直接关系着脊柱的稳定性有效协调上下肢肌肉及身体各部位肌肉来完成相关动作;腹部肌肉主要维持腰椎、骨盆的正常活动和稳定性,特殊情况下抵御外部冲击保护内脏的作用;上肢肌肉则主要是完成一些精细动作。表2、表3显示,普通人群各部位肌肉最大绝对力量从大到小依次为下肢>背部>腹部>上肢,且各年龄组之间排序相同。研究结果与人体结构力学特征一致,其中,下肢肌肉和背部肌肉相对力量约为自身体重的1.5倍,强壮的下肢肌肉和背部肌肉有利于保持身体的长时间站立和行走,抵御外力的攻击,保持自身及幼崽的安全。另外,上肢肌肉、腹部肌肉相对力量约与自身体重基本持平,上肢在大多数时间主要进行工具的携带和使用,所需力量比较小,但是最大力量仍与自身体重相当,其主要作用是为应付特殊时段而进化保留的力量储备,如可以轻松使用笨重工具来提高捕食、搏斗过程成功率。

2.2 力量的增龄性变化趋势

有研究表明,人类30岁以后肌肉力量和肌纤维的数量、大小都在逐渐降低[1]。表2、表3显示,下肢肌肉、腹部肌肉和背部肌肉最大绝对力量随年龄增长则呈现出下降趋势,上肢肌肉最大绝对力量随年龄增长呈现出抛物线趋势;从不同年龄组来看,上肢肌肉、下肢肌肉和腹部肌肉最大力量的相伴概率均小于显著性水平,4个部位相对力量相伴概率均小于显著性水平,进一步说明不论是相对力量还是绝对力量20岁年龄组各部位均高于50岁年龄组,两者之间存在一定的差异。

肌肉力量的下降是各种生理功能变化的综合表现,其生理学机制为激素水平变化、蛋白质合成与分解失衡、神经-肌肉功能衰退及运动单位重组、线粒体染色体损伤、自由基氧化损伤及骨骼肌的修复机理受损、细胞凋亡、钙稳态失衡、热量和蛋白质摄入改变[21]等。但是这些生理机制中普遍被大家认可的主导性机制为增龄性变化造成的神经-肌肉功能衰退及运动单位重组,Apell、Carlson等将年轻和老年的肌纤维分别移殖到年轻和老年大鼠身上,发现老龄化造成的运动单位减少主要是由于运动神经萎缩造成的;Asmussen[10]研究证实,人类在25~70岁骨骼肌神经减少了25%~50%,尤其在60岁后,神经减少速度加快。

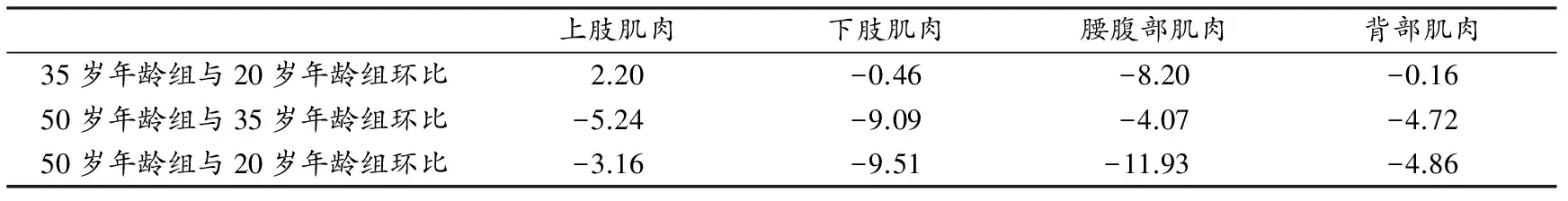

表 4 本研究不同年龄组受试者相同身体部位最大力量环比增长率一览表

Table 4 List of the Growth Rates of Maximal Forces of the Same Body Parts in Different Age Groups on a Quarterly Basis (%)

上肢肌肉下肢肌肉腰腹部肌肉背部肌肉35岁年龄组与20岁年龄组环比2.20-0.46-8.20-0.1650岁年龄组与35岁年龄组环比-5.24-9.09-4.07-4.7250岁年龄组与20岁年龄组环比-3.16-9.51-11.93-4.86

注:增长为环比增长,即(前年龄组最大力量值-后年龄组最大力量值)/后年龄组最大力量值×100%。

人们对肌肉力量随着增龄性下降的趋势及生理机制有了进一步的了解,但是肌肉增龄性变化的幅度还需要进一步的研究,本文通过不同年龄组相同身体部位最大力量环比增长率来反映不同部位本年龄组比上一年龄组的增长/下降速度。表4显示,身体各部位肌肉最大力量基本呈现出随年龄组的增长而环比增长率不同程度的下降,但各部位环比增长率略有不同。20~64岁上肢肌肉、背部肌肉最大力量下降5%左右,下肢肌肉、腹部肌肉下降10%左右;且下降存在一个快速下降期,上肢肌肉、背部肌肉和下肢肌肉均出现在50~64岁年龄组,腹部肌肉则出现在35~49岁年龄组。据流行病学调查及满君[10]等研究证明,30~80岁人体肌肉力量(握力)下降20%~40%,70岁以上老年人的肌肉力量丢失更为严重,下降率达到每年3%以上,本研究中的下降幅度为各部位下降幅度,与满君等单一部位的相关研究基本相符。

肌力衰退是不可抗拒的自然现象,并且具有渐进性和全身性的特点。肌力减小同时常常造成局部性功能受限,从而导致生活质量下降甚至造成死亡等。但人体的功能是不断变化的,通过运动可以引起全身各个系统、器官的功能发生相应的变化。有研究表明,运动对延缓骨骼肌因增龄而产生的机能下降有一定的效果。Brown[13]、Caio zzo[13]等动物实验,Neil Mc Carteny[16]等对60~80岁老年人进行了两年的力量训练,均证明年轻成年的肌力下降是可逆的,老年由于其肌萎缩等情况,造成肌力下降是不完全可逆的。所以,可以通过运动来刺激肌纤维,使神经-肌肉功能保持在良好水平,并争取在肌肉力量快速下降年龄之前将对应身体部位的力量基础值保持在较高水平,来对抗增龄性肌肉力量下降。本实验研究结果显示,储备上肢肌肉、下肢肌肉和背部肌肉基础值的最佳时期是在35~49岁年龄组,而腰腹部的最佳时间则是在20~34岁年龄组。通过将肌纤维最大力量基础值维持在最佳年龄组状态的方法来延缓甚至掩盖骨骼肌因增龄而产生的机能下降,将身体各项机能维持在一个最佳状态。

2.3 锻炼习惯对力量的影响

有无锻炼习惯是指截止到最大力量测试之前,受试者近半年有没有持续进行规律性的运动,将近半年内平均每周可以完成有一次及以上有规律的锻炼称为有锻炼习惯人群。国内外对锻炼习惯进行了广泛研究,但是始终没有达成统一共识。有学者从生理学角度进行探讨[19,6],也有学者从心理学角度[7]进行探讨,还有学者从行为学[8]、社会学[2]等角度对锻炼习惯进行探讨。不论从哪方面对锻炼习惯进行探讨和定义,均离不开锻炼习惯的本质——自主性、多次重复稳定性、自觉性、习得性[3],锻炼习惯的后天养成及自主内在需求的特性是通过不断满足生理、心理需求的基础上形成一定的社会满足的过程。

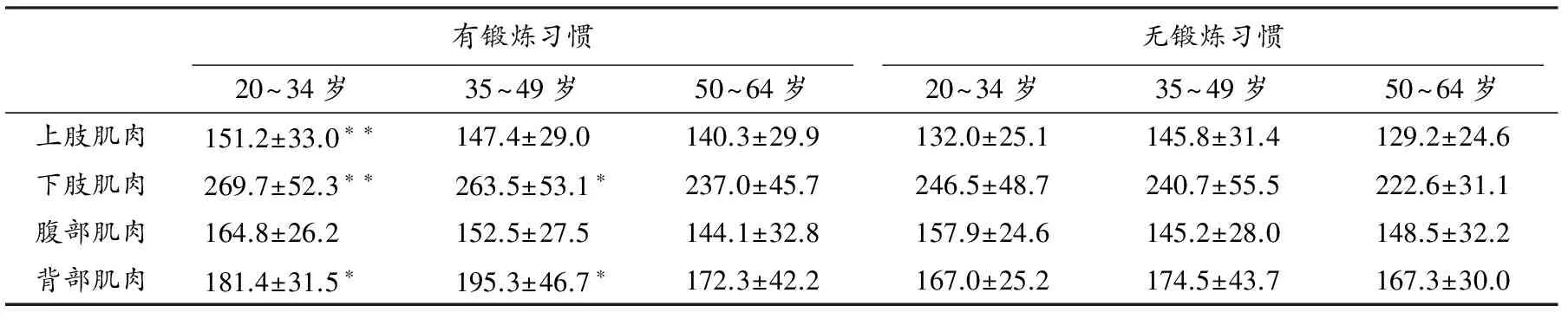

表 5 本研究有无锻炼习惯人、不同年龄组受试者不同部位最大力量一览表Table 5 List of Maximal Forces of Various Body Parts and Different Age Groups with or without Exercise Habits

注:*和没有锻炼习惯人群相比较,P<0.05;**和没有锻炼习惯人群相比较,P<0.01。

Pollock[17]、Kreisman[15]等人的研究结果表明,长期坚持体育锻炼可以通过增加身体气体交换频率、呼吸肌的力量、胸廓的活动范围等方式增大肺活量,增强肺部功能[18],可以延缓因年龄增长而引起的身体机能下降。表5显示,有锻炼习惯人群各部位最大力量均值大于相同部位、相同年龄组人群,说明坚持体育锻炼对身体各部位最大力量的提高有帮助。综合分析,对比表2至表5结果,发现由于有锻炼习惯人群初始最大力量较高,有无锻炼习惯人群均存在增龄性肌力衰退现象,但是由于未做相关年龄组之间环比比较,无法确定两个人群下降幅度之间的关系,但从Neil Mc Carteny等人[16]研究可以推断,有锻炼习惯人群力量素质下降幅度要小于没有锻炼习惯人群。若假定两者直接下降幅度相同,由于有锻炼习惯人群最大力量较相同年龄组没有锻炼习惯人群的最大力量基础值高,下降相同幅度后,有锻炼习惯人群的最大力量仍然要高于相同年龄组没有锻炼习惯人群。甚至由于有锻炼习惯人群上肢和背部肌肉最大力量基础值远远高出没有锻炼习惯人群,而造成有锻炼习惯人群经过多次下降后仍然比20岁年龄组没有锻炼习惯人群的最大力量均值要高。以上情况,一定程度上也可归纳为,虽然随着年龄的增长身体各部位最大力量出现不同程度的增龄性肌力下降,但是由于有锻炼习惯人群通过前期的体育锻炼储备并提高了参与评价肌力的基础值,在一定程度上实现了通过拉高参与评价的基础值来掩盖因年龄的增长而产生的增龄性肌力下降趋势及因此引起的相关机能衰退现象,将身体最大力量维持在一个较高水平。

3 结论与不足

3.1 结论

我国男性居民身体各部位最大肌肉力量呈现出随年龄组的增长而逐渐下降的趋势,其中,有锻炼习惯人群通过日常体育锻炼提高了各部位最大肌肉力量,一定程度上掩盖了随年龄增长而产生的身体素质下降趋势;实验数据还反映出身体各部位最大力量随年龄增长而下降最快的年龄组存在差异。从实践角度上,根据最大力量随年龄下降趋势,建议在20~34岁年龄组力量练习过程中以腰腹部肌肉练习为主,在35~49岁年龄组则主要针对上肢、下肢肌肉和背部肌肉练习为主同时兼顾身体其余部位的原则进行针对性力量训练。

3.2 不足

由于经费等各种原因本研究仅进行了男性4个部位最大力量测试,未对女性进行相关研究,造成了本研究结果存在片面性;同时,年龄组划分跨度过大,一定程度上降低了研究结果的准确性。希望在后续研究过程中再次细化年龄组,对我国男性4个部位最大肌肉力量进行深入探讨和研究。

[1]默克.默克家庭医学手册[M].北京:人民卫生出版社,2015:228.

[2]陈丽珠,毕仲春.义务教育阶段学生体育锻炼习惯形成影响因素的理论分析[J].北京体育大学学报,2006,29(3):380-381,384.

[3]司琦.大学生体育锻炼行为的阶段变化与心理因素研究[J].体育科学,2005,25(12):76-83.

[4]孙韬,叶南.解构人体[M].北京:人民美术出版社,2005:143.

[5]田麦久,刘大庆.运动训练学[M].北京:人民体育出版社,2012:134.

[6]王红,王东桥,孙鲁.论养成锻炼习惯是奠定学生终身体育基础的关键[J].北京体育大学学报,2001,24(4):540-541.

[7]颜军.体育锻炼习惯形成的心理学思考[J].上海体育学院学报,1999,19(4):77.81.

[8]钟振新,姚蕾.大学生体育锻炼习惯调研[J].中国体育科技,2003,(3):27-29.

[9]徐亮亮,刘欣,王梅.低体重、超重对幼儿身体素质的影响[J].中国体育科技,2015,(1):127.

[10]满君,孙桂云.增龄骨骼肌的机能特征及运动的其影响[J].北京体育大学学报,2001,24(2):200-203.

[11]ASMUSSEN.Aging Heat and Altitude,sec.III.S.M.Horvath and M.K.Youself(Eds.)[M].New York:Elsevier North Holland.Inc,1980:419-428.

[12]BROWN W F.A method for estimating the number of motorunits in themr muscles and thechanges in motor unitcount withaging[J].Neurol Neurosurg Psych,1972,35:845-852.

[13]CAIOZZO V J.Isoform of mechanical loading on myosin heavy chain protein and m RNA isoform expression[J].Appl Physiol,1996,80(5).1503-1512.

[14]FRANKLIN B A,WHALEY M H,HOWLEY E T,etal.ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription[M].Lippincott Williams and Wilkins;9th revised North American ed,2000:82.

[15]KREISMAN S H.Mew Norepinephrine infusion during moderate intensity exercise increases glucose production and uptake[J].Am J Physiology Endocrinal Metab,2000,(05):949-957.

[16]NEIL M C.Cartney,A longitudinal Trial of Weight Training in the Elderly.Continued Improvements in Year 2[J].J Gerontology,1996,51(6):B425-B438.

[17]POLLOCK M L,FOSTER C.Comparative analysis of physiologic responses to three different maximal graded exercise test protocols in healthy women[J].Am Heart J,1982,(3):363-373.

[18]RONALD J,SIGAL M D.Physical activity/exercise and type 2 diabetes[J].Diabetes Care,2006,(6):1433-1438.

[19]WOOD W,TAM L,GUERRERO WIT M.Changing cir-cumstances,disrupting habits[J].J Personality Soc Psychol,2005.918-933.

[20]FLECK S J,KRAEMER W.Designing Resistance Training Programs[M].Human Kinetics,217-229.

[21]ROUBENOFF R,HUGHES V A.Sarcopenia:current concepts[J].J Gerontol A Biol Sci Med Sci,2000,55(12):M716-724.

Study on Characteristics of Maximal Muscle Forces of Different Body Parts of Chinese Adult Male Residents

WU Dong-ming,JIANG Chong-min,CAI Rui

Objective:Based on the current situation of maximal muscle forces of different body parts of Chinese adult males,the objective of this study was to make relevant analysis and to explore the law of the decline of maximal forces with the increase of age as well as the correlation between this law and daily exercise habits.Methods:According to ACSMExercise Test and Prescription Instruction Manual,upper limb,lower limb,waist and abdomen and back 1RM tests were carried out on the corresponding age groups of each unit in Beijing,Shanghai,Shandong,Jiangsu and Jiangxi respectively.Results:The maximal absolute forces of various parts in the general population were decreasing in different parts in the following order:lower limb muscles,back muscles,abdominal muscles and upper limb muscles.And this rank ordering remained the same in various age groups.The relative forces of upper muscles and abdomen muscles were equal to their self weights,while the relative forces of lower muscles and abdomen muscles were about 1.5 times of their self weights.Exercise habits has positive impacts on the maximal forces of various body parts.Conclusions:The maximal muscle forces of various body parts of Chinese male residents tend to decline with the increase of age,and some populations with exercise habits improve their base values of maximal muscle forces of various body parts through daily physical exercises,covering up the downtrend of physical quality with the increase of age to a certain degree.Also,the experimental data reflect that the maximum falling ranges of various body parts appear in different age groups.It is recommended to carry out targeted strength trainings in different age groups and mitigate the inconvenience due to the rapid decrease of maximal force by improving the base values of maximal forces of relevant body parts.

maximalforce;male;upperlimbmuscle;lowerlimbmuscle;backmuscles;abdominalmuscles;downtrend

2015-06-11;

2015-09-27

“十二五”国家科技支撑计划资助(2012BAK23B02);国家体育总局体育科学研究所基本科研业务费专项资助(基本13-30、14-23)。

武东明(1983-),男,山东临沂人,助理研究员,硕士,主要研究方向为体质测量与评价, Tel:(010)87182596,E-mail:wudongming@ciss.cn。

国家体育总局体育科学研究所,北京 100061 China Institute of Sport Science,Beijing 100061,China.

1002-9826(2015)06-0134-05

10.16470/j.csst.201506019

G804.49

A