新规则和电子护头下跆拳道比赛击头技、战术运用特征分析

2015-03-07林大参高志红吴建忠

林大参,高志红,吴建忠

新规则和电子护头下跆拳道比赛击头技、战术运用特征分析

林大参1,高志红2,吴建忠3

从击头技、战术的视角,对新规则和电子护头使用下的两次全国比赛(2014年全国跆拳道冠军赛和2015年全国跆拳道锦标赛)的录像资料进行分析,结果发现,跆拳道比赛中击头技、战术的运用特征发生明显的变化:击头技、战术的使用频率和得分的成功率显著增高;击头技、战术呈现“多样化”发展趋势;不同级别的男、女运动员击头技、战术运用特征有明显差异性;3局比赛中使用击头技、战术特点呈“橄榄形”变化。

跆拳道;电子护头;新规则;击头;技术;战术

自2014年全国跆拳道冠军赛首次使用电子护头以来,新规则和电子护头在全国性的跆拳道重大比赛中得以广泛应用。新规则和电子护头下,击头技、战术已日益成为跆拳道比赛得分致胜的法宝,规避了以往人工打分时代出现的击头后打“人情分”,甚至漏判等现象,体现出跆拳道比赛追求“公平、公正、公开”原则及发展趋势。国内优秀运动员在新规则和电子护头使用下历经针对性艰苦训练,击头得分能力有所增强,但与世界水平相比,我国优秀运动员击头技、战术水平还有较大差距,亟需加强击头技能的培养和训练[3]。本文对使用新规则和电子护头以来,2014年全国跆拳道冠军赛(以下简称“2014年冠军赛”)和2015年全国跆拳道锦标赛(以下简称“2015年锦标赛”)两次全国性比赛半决赛与决赛的录像资料进行统计分析,发现了诸多击头技、战术规律性特征,并针对该特征提出对应的建议与训练策略,旨在为我国优秀跆拳道运动员进行针对性击头技能训练,提升击头得分能力水平,为赢得世界性重大比赛提供有实用价值的参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以新规则和电子护头使用以来,两次全国性跆拳道重大比赛(2014年冠军赛和2015年锦标赛)进入半决赛和决赛的国内优秀运动员为研究对象。

1.2 研究方法

对使用新规则和电子护头下的两次全国性跆拳道重大比赛半决赛与决赛的录像资料进行观看分析。并采用SPSS 17.0 for Windows建立数据库,对两次全国性跆拳道重大比赛的国内优秀运动员使用的击头技、战术进行统计分析,得出了相关的数据。

2 结果与分析

2.1 击头技、战术的使用频率和得分成功率显著升高

2.1.1 击头技、战术的使用频率明显增多

电子护具应用后,减少了跆拳道比赛中人为因素,增强了比赛客观性,增强了比赛的公平性[1],使得击头技、战术日臻成为事关跆拳道比赛胜负的关键。新规则规定,跆拳道比赛中击头得分尺度为接触,允许使用脚的技术击中头部得3分,旋转技术击中头部得4分。新规则提高了击头得分的分值,降低了击头得分的力度,激励了运动员更多地使用击头技、战术。另外,电子护头的使用规定,只要使用允许的跆拳道技术击中电子护头就能计分,规避了以往击头后人为打分因素,使得比赛也更为客观公正,激发了运动员使用击头技、战术的欲望。因此,现今的跆拳道比赛,踢击头部得分的技、战术越来越多。

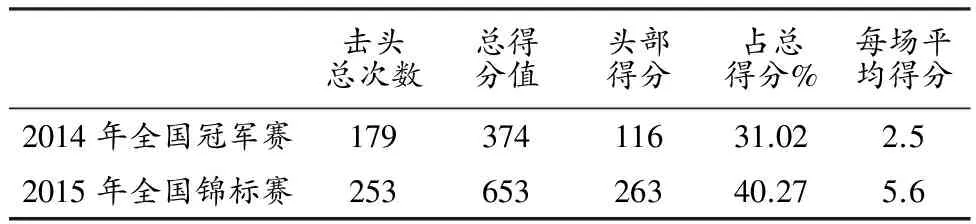

通过对两次全国性跆拳道重大比赛的击头得分技、战术统计分析表明(表1),2014年冠军赛首次使用电子护头,运动员使用各种击头技、战术共计179次,头部得分值为116分,平均每场击头得分为2.5分,击头得分占总得分的31.02%;而在2015年锦标赛中,运动员使用各种击头技、战术达253次,头部的得分值为263分,平均每场击头得分为5.6分,击头得分占总得分的40.27%。分析发现,新规则和电子护头下,跆拳道比赛中使用击头技、战术的数量呈现明显上升态势。究其原因:1)新规则降低了击头得分力度,提高了击头得分分值,击头得分效果更为显著;2)使用电子护头后,电子计分更为客观,减少了以往人工计分的误差。因此,与以往比赛相比,运动员使用击头技、战术频率明显提高,显著增多。

表 1 使用电子护头后两次全国比赛中击头得分技、战术统计一览表Table 1 The Strike Statistics of the Scoring Technique with Electronic Helmet in Two National Matches

2.1.2 击头得分的成功率明显提高

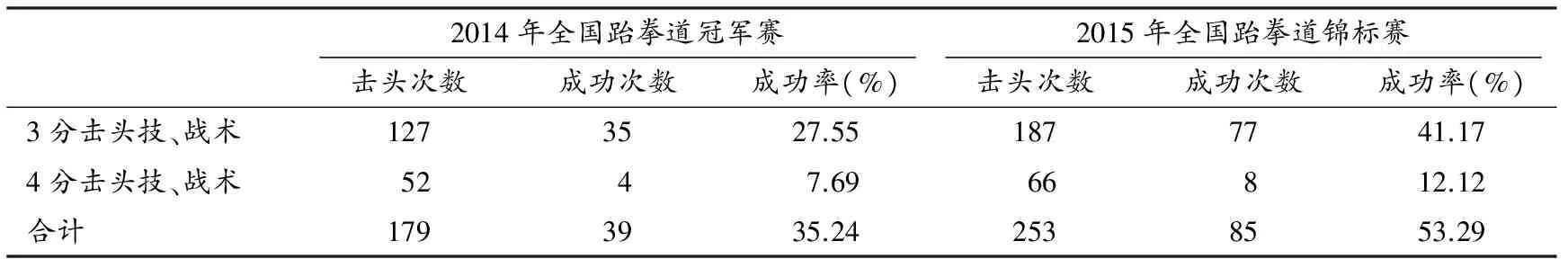

随着跆拳道比赛规则的不断修改,跆拳道得分分值发生了相应的变化,跆拳道比赛更加突出和鼓励击头技术和旋转等高难技术的使用[7]。由表2可以看出,在2014年全国冠军赛中,击头得3分次数为127次,成功次数为35次,成功率为27.55%;击头得4分的次数为52次,成功次数为4次,成功率为7.69%。在2015年锦标赛击头得3分次数为187次,成功次数为77次,成功率为41.17%;击头得4分次数为66次,成功次数为8次,成功率为12.12%。从得分能力视角来分析,运动员击头得3分的能力比得4分的能力强。录像观察和数据分析均表明,正面技术踢击头部得3分是竞技跆拳道比赛中运动员使用最多的击头技、战术,主要是因为正面击头技术距离短、速度快,易于击中对方而得分。而旋转技术击头得4分相对难度较大,主要原因:1)旋转技术击头要求转身与踢击动作间连贯无停顿,难度较大,也较为容易失败;2)旋转技术击头距离长、耗时长,在比赛中也容易被对方反击得分而得不偿失;3)转身后高踢头部,容易造成重心不稳而倒地,易于被裁判判罚丢分。

运动员击头成功率对比也显示,2015年锦标赛比2014年冠军赛整体的击头成功率要高出18.05%。从运动员和教练员的自身角度来分析,主要原因:1)运动员未适应电子护头的打法,2014年冠军赛是首次使用电子护头,要有适应期,运动员未得到针对性训练,对击头技、战术还未适应。2)教练员尚无成熟的应对策略。因为首次使用电子护头,教练员未深入实践研究与训练,对于2014年冠军赛首次使用电子护头,在指导运动员使用击头技、战术得分方面缺乏经验,成功率相对较低。对比也表明,2015年锦标赛击头得分的成功率较2014年冠军赛均有显著提高,由此说明,新规则和电子护头使用后,运动员经过大半年针对性训练,击头技、战术的使用日趋成熟,成功率显著提高。

从得分尺度视角分析,新规则和电子护头下,击头得分的尺度降低为“接触”, 无需踢击力度,“碰上”即可得分,在跆拳道比赛中只要多用高位击头技术,击中成功率就能大大地提升。鉴于此,提示跆拳道教练员可加强踢击头部的柔韧性和高位踢击的速度与高度等专项训练,以提高击头技术含量和成功率。

表 2 使用电子护头后两次全国比赛半决赛和决赛中击头技、战术使用频率对比一览表Table 2 The Technique Used in the Semi-final and Final Blow Head Frequency Comparison with Electronic Helmet in Two National Matches

2.2 击头的技、战术种类呈多样化发展趋势

2.2.1 击头的战术类别略有变化

击头技、战术已成为电子护具时代跆拳道比赛锁定胜局的核心技能。新规则和电子护头下,使用击头技、战术的种类也呈现出不断增加的趋势,甚至出现了一些击头技、战术的演变和创新[6]。录像分析和现场观察也证明,击头技、战术日臻呈现出多样化的发展趋势。防守反击击头、进攻击头、迎击击头、反击击头等已经成为电子护头时代击头的主要技、战术。

电子护头和新规则下,通过对两次全国性跆拳道重大比赛的击头技、战术统计分析发现(表3),在跆拳道比赛中,防守反击击头是得分最多、成功率最高的击头战术,而后依次为进攻击头、迎击击头、反击击头。在跆拳道比赛中,进攻击头属于主动进攻型击头战术,防守反击击头、迎击击头、反击击头属于被动反击型击头战术。“进攻是最好的防守”,我国运动员亟需增强击头的攻守平衡能力,尤为需要加强进攻击头战术训练和使用,争取在比赛中以主动进攻型击头战术而夺得获胜的主动权。

表 3 使用电子护头后两次比赛中击头战术类型统计一览表Table 3 The Tactical Type of Head Kick with Electronic Helmet in Two National Matches

2.2.2 击头得分的技术类型有所改变

腿法是竞技跆拳道比赛中得分的最重要手段[2]。新规则和电子护头下,击头的技术种类也有所变化,横踢、下劈踢、侧踢、单支撑连踢、后旋踢、后踢和360°横踢等均成为踢击头部的常用而有效的得分技术。从击头技、战术类型分析,横踢、下劈踢、侧踢、单支撑连踢主要用于进攻击头技、战术,后旋踢和后踢主要是运用于防守反击的旋转踢击头技、战术。在跆拳道比赛中,常用的正面踢击头部得分技术依次为:高位横踢、前腿侧踢和下劈踢以及单支撑连踢等(表4)。通过对两次比赛的击头技、战术统计分析,结果表明,在本次统计的49次击头得分技、战术中,横踢13 次、下劈11 次、侧踢10次、单腿支撑连踢12次、后旋踢2次、后踢仅为1次。比赛中虽有360°横踢及360°下劈击头技、战术等动作,但未发现得分。

据录像资料和现场观察,后旋踢和后踢等是运动员当前用于击头得4分的主要旋转踢技术。对2015年锦标赛比赛录像分析发现,使用后旋踢技术踢击头部得4分较多,后踢次之,360°横踢击头得分这一动作技术较为少见。两次比赛的击头技、战术种类相比表明,在2015年锦标赛上增加了2次后踢的击头得分,这2次后旋踢的击头得分均为男子运动员,仅发现1次女子后踢击头技、战术的得分,带有一定的偶然性,甚至还出现了以往没有使用过的360°横踢与360°下劈击头技、战术,但没有成功得分。在2015年锦标赛上还发现,个别小级别男运动员使用连贯的旋转踢技术,如360°横踢躯干进攻后,紧接着连续使用后旋踢技术击中头,遗憾未成功得分。以上分析中发现,目前我国优秀运动员旋转技术击头技、战术运用仍较少,且得分成功率偏低。鉴于此,提示教练员加强对运动员转身后高位踢击技、战术的训练,以提高旋转技术踢击头部技、战术的熟练度。

此外,在两次比赛中还发现,女运动员多次使用前腿侧踢连续击头得分,还有数次为前腿侧踢迎击躯干得分后,紧接着运用二次发力击头技、战术再次连续得分。新规则和电子护头下,踢击头部得分直接由电子护头计分,不同踢击技术连续变化击头也能被电子护头连续计分,单腿支撑变化连踢成为诸多优秀运动员常用击头技、战术之一。一方面,单腿支撑连踢变化快,容易击中对方头部;另一方面,击头得分尺度为“接触”,合法技术碰到头就能达到得分标准,易于得分。鉴于此,提示教练员在击头技、战术训练时,应加强单腿支撑高位变化连击腿法的训练,尤为需要强化前腿高位变化连踢击头技、战术。

表 4 使用电子护头后两次比赛中击头得分技术统计一览表Table 4 The Head Statistics of the Scoring Technique with Electronic Helmet in Two National Matches

2.3 不同级别的男、女运动员击头技、战术特征有所差异

2.3.1 不同级别运动员使用击头技、战术异同点

在比赛中运动员使用技、战术的数量与质量,在一定程度上也体现了运动员得分能力水平的高低。实践证明,使用电子护头的评判击头得分是有成效的,击头现象屡屡出现[4]。电子护头与新规则的使用对运动员使用击头技、战术是一种激励,可激发运动员击头技、战术使用,既保证了比赛公平、公正、公开的“三公”原则,又可使比赛更为激烈、精彩和刺激。而不同级别的运动员,因身高、体重不一,表现出的速度、力量、反应、灵敏、协调和耐力也不同,使用击头技、战术得分的情况也会有异同之处。

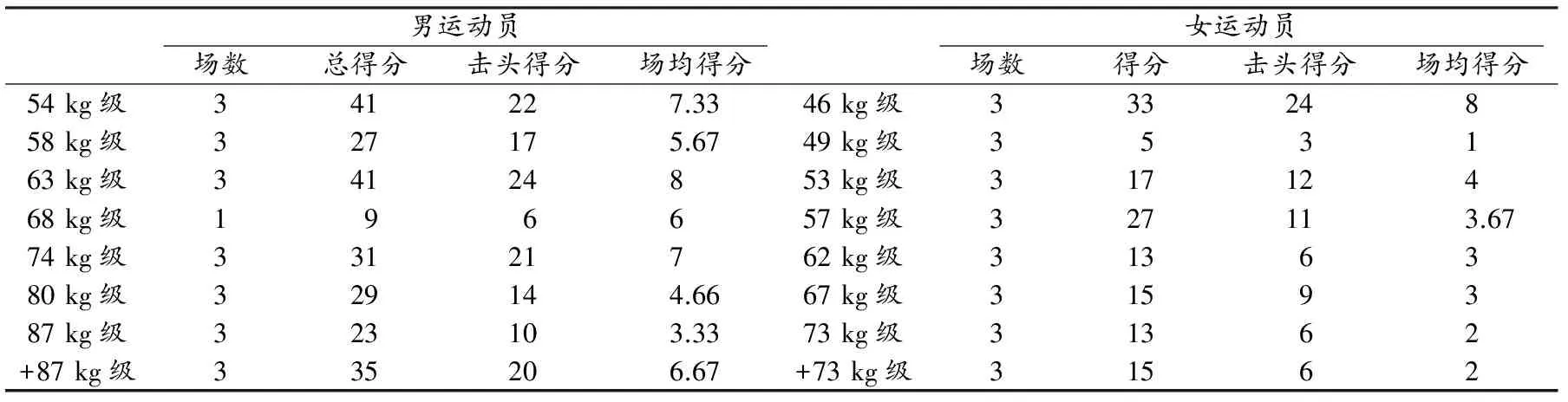

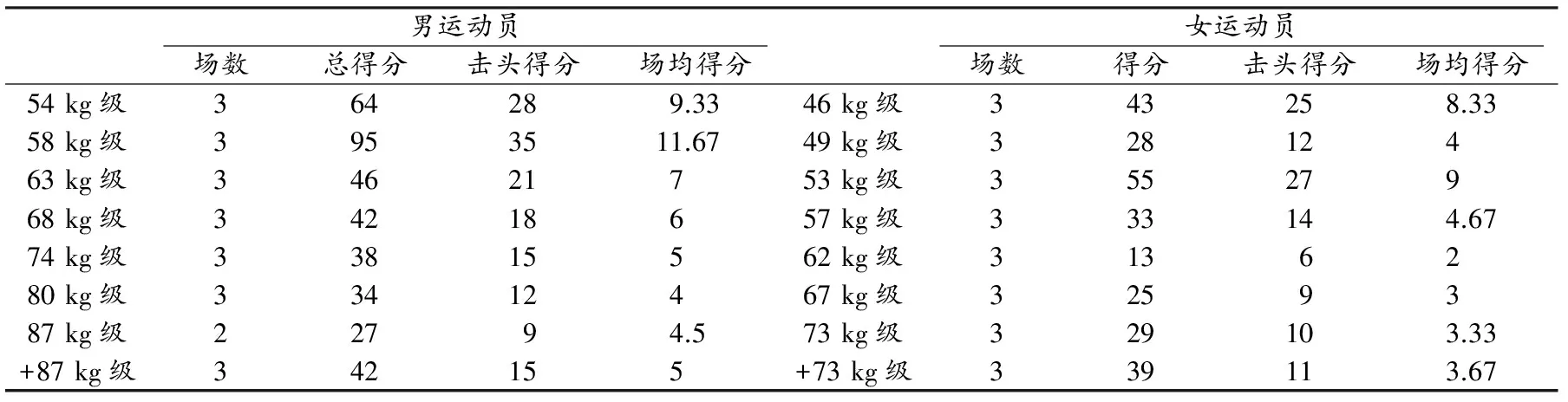

通过分析运动员击头技、战术得分情况(表5、表6)发现,在新规则和电子护头下,我国不同级别男、女运动员击头技、战术特征有所差异。中小级别运动员使用击头技、战术得分能力相对于大级别运动员来说强一些。相比而言,中小级别运动员比大级别运动员使用击头技、战术的得分更多一些。因为中小级别跆拳道运动员速度快、更为灵活,使用转身技术动作也比大级别多;大级别体重大、力量足,击头技、战术相对单调,主要集中于高位横踢和下劈踢。因此,建议教练员因材施教,针对不同级别的运动员给予不一样的训练指导,尤其针对大级别的运动员更应加强旋转技术应用训练指导,争取在日后比赛中发挥其各种击头技、战术的优势而赢得比赛。

表 5 2014年全国跆拳道冠军赛男、女各级别运动员半决赛和决赛击头得分统计一览表Table 5 The Scoring Statistics of Male and Female Athletes at All Levels Semi-finals and the Final Blow Head in the 2014 National Championship

表 6 2015年全国跆拳道锦标赛男、女各级别运动员半决赛和决赛击头得分统计一览表Table 6 The Scoring Statistics of Male and Female Athletes at All Levels Semi-finals and the Final Blow Head in 2015 National Championship

2.3.2 男、女运动员击头技、战术得分能力的差异性

运动员在越来越激烈的比赛对抗中,踢击速度更快,连续技术更多,攻击点位的变化也更无常态[8]。通过男女组别的横向比较,发现男女大级别运动员使用击头技、战术的差异性不大,中小级别的男子运动员比女子运动员得分更高一些,说明男子中小级别运动员速度较快,更易使用击头技、战术得分,比赛也更具有观赏性。通过对两次比赛中半决赛和决赛击头技、战术统计分析还发现(图1),女运动员使用击头技、战术得分的能力明显高于男运动员,女子使用击头技、战术的得分比例高达59.56%,男子仅为43.53%;在单独对2015年锦标赛决赛中男女运动员击头得分比例的统计中,发现女运动员为43.87%,男运动员为39.22%,女运动员明显高于男运动员。

就两次比赛中的击头技、战术得分次数比较而言,女运动员使用击头技、战术频率与数量明显多于男运动员。女运动员的横踢得分次数和比例也显著高于男运动员,男运动员的下劈得分比例却明显高于女运动员。中小级别使用转身得分的能力男运动员比女运动员相对较强,这与小级别男运动员速度快、灵活性好有关。通过两次比赛的男、女运动员击头技、战术的对比来看,女运动员在转身击头的高难度技、战术上有一定的突破,在2015年全国跆拳道锦标赛上有数次使用了后旋踢和后踢等击头得分范例,这也说明我国女子运动员击头技、战术能力有所提高。但相比国际上优秀的跆拳道运动员,我国运动员整体的击头技、战术使用能力略显薄弱,尤其是男运动员,亟需加强柔韧性和高位连踢技、战术的训练,以提高击头技、战术的得分能力。

图 1 使用电子护头后两次比赛中男、女不同级别运动员使用技、战术统计图Figure 1. The Statistical Figure and Tactics of Male and Female with Electronic Helmet in Two National Matches

2.4 3局比赛中击头技、战术特点呈“橄榄形”变化

通过两次比赛的录像分析,发现3局比赛中使用击头技、战术的特点呈“橄榄形”变化,第1局使用较少,第2局使用最多,第3局或因体能不支、能力下降又趋于减少。加时赛局(仅在3局比赛得分相同时,才加赛1局),规则规定采用“突然死亡法”,比赛双方运动员先得分者获胜,在两次比赛中也有2场加时赛,最终分别以运动员先击头得3分获胜。探析呈“橄榄形”变化的原因:第1局运动员出腿踢击头部次数最少,主要因为“起腿半边空”,在踢击对手时也会暴露出自身的弱点,为试探对手,不敢冒然出高位腿法击头;第2局是双方运动员最为激烈的较量[5],相互间有一定的了解,双方交手回合增多,使用高位腿法击头频率也增多,有效击头得分的概率也提高;事关比赛胜负的第3局,因双方体能都有所下降,心有余而力不从心,无法经常使用高位腿法踢击对方的头部。

两次比赛的击头技、战术统计分析表明,使用击头技、战术的数量与有效得分率成正比,在比赛中,运动员应根据自身情况,尽可能更多地使用击头技、战术,以提高取胜的机会与概率。这也提示,教练员在训练运动员击头技、战术和临场指挥时,理应根据3局比赛的击头技、战术特征,发挥临场指导的效用,因人而异地指导运动员,不断调整击头技、战术以赢得比赛最后的胜利。

表 7 使用电子护头后两次比赛中各局比赛运动员使用击头技、战术统计分析一览表Table 7 The Geographically Technique Statistical Analysis Using Blow Head Table with Electronic Helmet in Two National Matches

3 结论与建议

3.1 结论

在新规则和电子护头使用下,跆拳道比赛中击头技、战术表现出一系列规律性特点:

1.新规则和电子护头下,击头技、战术的使用频率显著增多,得分的成功率明显提升。

2.新规则和电子护头下,击头技、战术的种类呈多样化,横踢、下劈踢、后旋踢、后踢和单支撑连踢等是踢击头部的常用得分技术;进攻击头、防守反击击头、反击击头、迎击击头等成为击头的主要战术。使用横踢、下劈、侧踢及单腿支撑连踢是踢击头部最为实用得3分击头技、战术,后旋踢击头得4分是最为有效旋转踢技术。

3.新规则和电子护头下,不同级别男、女运动员使用击头技、战术也存有差异:中小级别运动员比大级别运动员使用击头技、战术更为频繁,尤其是使用旋转技术击头技、战术中,中小级别比大级别使用更多,更为有效、流畅。横向比较,男、女大级别运动员技、战术使用差异性不大,中小级别女运动员比男运动员使用击头技、战术的成功率明显更高。

4.3局比赛中使用击头技、战术的特点呈“橄榄形”变化,比赛中第1局使用较少,第2局使用最多,第3局或因体能不支使用又趋于减少。

3.2 建议

1.如今竞技跆拳道比赛击头的高分值,低力度,得分相对容易,多使用击头技、战术更易于夺得比赛胜利。因此,击头技、战术已经成为跆拳道比赛中重要的得分技、战术。建议教练员加强高位踢法快速击头技、战术的专项训练,尤其加强旋转高位击头技、战术的训练,以全面提高击头的频率和成功率。

2.通过比赛录像和现场观察,运动员在使用击头技、战术后,容易因重心不稳造成倒地犯规,影响连续使用击头技、战术的效果。建议教练员强化高位踢法的单腿支撑的稳定性训练和单腿支撑行进间变化腿法击头技能,以提升运动员连续击头的能力。

3.建议教练员在击头技能训练中,因材施教,以发挥运动员的个性和特长,区别对待,针对各位运动员的特点设计不同击头技、战术训练方法,以促进运动员更好地发挥击头技、战术的特长和优势。

4.依据3局比赛中使用击头技、战术呈“橄榄形”变化的状况,建议教练员加强运动员与不同级别和不同性别交叉模拟击头实战与体能训练,以提升运动员适应能力,在遇到不同对手时,尽快在第1局适应对手发挥击头技、战术的优势,第2局继续保持良好局面,在第3局应有充分的体能,尽最大努力更多连续使用击头技、战术,争取最后一举锁定比赛的胜局。

[1]陈有忠.电子护具对竞技跆拳道比赛男子运动员技、战术的影响研究[J].中国体育科技,2010,46(6):73-76,85.

[2]黄宝宏,王卫星.竞技跆拳道项目体能训练特征研究[J].北京体育大学学报,2008,31(10):1419-1421.

[3]鲁凡,高平.我国优秀跆拳道运动员击头技能训练研究[J].成都体育学院学报,2013,39(8):58-62.

[4]陆林.新规则变化对我国跆拳道备战奥运的影响及对策研究[J].成都体育学院学报,2008,34(6):60-63.

[5]杨志军.2008年北京奥运会男、女跆拳道比赛技术统计与对比研究[J].中国体育科技,2009,45(5):50-53,59.

[6]曾于久.跆拳道运动员的技能及其训练[J].中国体育科技,2005,41(2):84-86.

[7]张庆春,高志红,刘珊,等.2012年伦敦奥运会跆拳道世界区资格赛裁判记分特征研究[J].中国体育科技,2014,50(3):65-68.

[8]张庆春,高志红,窦燕.新规则及电子护具下跆拳道比赛失分特征与训练对策[J].体育学刊,2014,21(3):114-118.

Study on the Head Kick Tactics of Taekwondo Competition under Electronic Helmet and the New Rules

LIN Da-shen1,GAO Zhi-hong2,WU Jian-zhong3

Based on the technique analysis of head kick,this paper makes analysis on video data under electronic helmet and new rules in 2014 and 2015 National Taekwondo Championship.The result shows that under the electronic helmet and the new rules,the skill tactics of taekwondo competition kick head obviously changes,such as the availability and the success rate of kick head have significantly increased;the head kick tactics are developing variously;male and female athletes use the head kick technique obviously different for different categories;the head kick technique used in three rounds is "olive shape" development,etc.

Taekwondo;electronichelmet;newrules;headkick;technique;tactics

2015-05-18;

2015-09-10

国家体育总局奥运科研攻关项目(2013A004)。

林大参(1975-),男,福建尤溪人,讲师,硕士,国际级裁判,主要研究方向为民族传统体育和跆拳道教学与训练,Tel:(021)65443681,E-mail:lindashen03@126.com;高志红(1972-),女,河北邢台人,教授,硕士,国际级裁判,主要研究方向为跆拳道教学与训练,E-mail:549928090@qq.com;吴建忠(1979-),男,浙江温州人,讲师,在读博士研究生,国际级裁判,主要研究方向为跆拳道教学与训练,E-mail:bsuwjz@163.com。

1.上海大学 体育学院,上海 200444;2.河北体育学院,河北 石家庄 050041;3.北京体育大学,北京 100084 1.Shanghai University,Shanghai 200444,China;2.Hebei Institute of Physical Education,Shijiazhuang 050041,China;3.Beijing Sport University,Beijing 100084,China.

1002-9826(2015)06-0103-05

10.16470/j.csst.201506014

G886.9

A